Качество трудовой жизни как мотивирующий фактор экономической деятельности

Автор: Павленко А.Ю.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Статья в выпуске: 7 (149), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются основные показатели качества трудовой жизни, прослеживается тесная взаимосвязь и взаимообусловленность показателей качества трудовой жизни и факторов, определяющих мотивацию работника к трудовой деятельности. Показано распределение мотивирующих факторов в зависимости от категории работников, занятых различными видами экономической деятельности. Рассмотрена динамика и дифференциация заработной платы в контексте преодоления бедности трудоспособного населения и повышения качества трудовой жизни.

Качество трудовой жизни, трудовой потенциал, трудовая мотивация, заработная плата

Короткий адрес: https://sciup.org/143181364

IDR: 143181364

Текст научной статьи Качество трудовой жизни как мотивирующий фактор экономической деятельности

Как зарубежный, так и российский опыт показывают, что в современном обществе качество трудовой жизни является одной из основных характеристик социальнотрудовых отношений. Улучшение качества трудовой жизни предусматривает улучшение социально-экономического содержания труда, развитие тех характеристик трудового потенциала, которые позволяют предпринимателям более полно использовать интеллектуальные, творческие, организаторские способности человека. «Качество трудовой жизни – это интегральное понятие, всесторонне характеризующее уровень и степень благосостояния, социального и духовного развития человека через его деятельность в организации. Качество трудовой жизни выступает основным показателем оценки социально-трудовых отношений»1. Вместе с тем, в процессе социально-трудовых отношений формулируется ряд основных условий, обеспечивающих качество трудовой жизни: надлежащее и справедливое вознаграждение за труд; безопасные и здоровые условия труда; создание условий для самовыражения и самореализации; обеспечение трудовой демократии и правовой защищенности; создание условий для профессионального роста; придание социальной полезности выполняемой работе. Иными словами качество трудовой жизни основывается на создании условий, обеспечивающих оптимальное использование трудового потенциала человека, зависящее также и от самого работника, а именно от его трудовой мотивации.

Таким образом, прослеживается тесная взаимосвязь и взаимообусловленность показателей качества трудовой жизни и факторов, определяющих мотивацию работника к трудовой деятельности. В процессе анализа производственной деятельности человека, прежде всего, необходимо провести различие между его способностью и готовностью к труду. Потенциальные возможности человека далеко не всегда реализуются в его конкретной деятельности, что является серьезной проблемой. Такой подход предполагает выявление различных факторов, определяющих умение и стремление трудиться, поскольку именно они обусловливают степень эффективности труда. Подавляющее большинство мотивирующих факторов, так или иначе, связано с качеством трудовой жизни, т.к. его элементы являются, по сути, теми условиями, которые формируют мотивы труда. Наиболее значимыми для работника условиями являются: величина заработка, содержание работы, график и условия работы, карьера и перспективы служебного роста. Рассмотрим влияние этих условий-факторов на мотивацию работников.

Используя данные Всероссийского мониторинга социально-трудовой сферы, можно проанализировать распределение мотивирующих факторов в зависимости от категории работников различных видов экономической деятельности. Для примера выборочно взяты три отрасли экономики: сельское хозяйство, строительство, транспорт (см. таблицу 1).

Таблица 1 Распределение мотивирующих факторов в зависимости от категории работников, занятых различными видами экономической деятельности (в процентах)

|

Категории работников |

Величина заработка |

Содержание работы |

График и условия работы |

Карьера и перспективы служебного роста |

||||||||

|

с/х |

стр-во |

тр-т |

с/х |

стр-во |

тр-т |

с/х |

стр-во |

тр-т |

с/х |

стр-во |

тр-т |

|

|

Высшее руководство |

28 |

26 |

25 |

52 |

49 |

48 |

6 |

4 |

2 |

14 |

21 |

25 |

|

Линейные руководители |

48 |

46 |

39 |

33 |

26 |

38 |

6 |

8 |

9 |

14 |

20 |

15 |

|

Руководители подразделений |

50 |

40 |

39 |

31 |

30 |

40 |

8 |

10 |

7 |

11 |

20 |

14 |

|

Специалисты |

57 |

57 |

45 |

23 |

19 |

30 |

9 |

10 |

9 |

11 |

14 |

15 |

|

Квалифицированные рабочие |

77 |

84 |

66 |

14 |

8 |

15 |

6 |

5 |

14 |

3 |

3 |

5 |

|

Неквалифицированные рабочие |

84 |

81 |

71 |

9 |

5 |

10 |

7 |

13 |

19 |

0 |

1 |

1 |

Источник: Всероссийский мониторинг социально-трудовой сферы. Информационно-аналитические материалы по итогам 2007 года. – М, 2008. С. 115, 213, 261.

Как видно из представленных данных, полученных на основе общероссийского социологического обследования 5000 предприятий из 56 регионов, представляющих все Федеральные округа РФ, основным мотивирующим фактором трудовой деятельности в России остается оплата труда. Исключение составляют лишь представители высшего руководства предприятиями, у которых основным мотивом, причем во всех сферах деятельности, является содержание работы. Этот фактор занимает от 48% на транспорте до 52% в сельском хозяйстве. Все остальные категории работников, начиная от линейных руководителей и заканчивая неквалифицированными рабочими во всех трех отраслях, выделили оплату труда в качестве главного мотивирующего фактора.

Подобный результат далеко не случаен. Самым ярким специфическим отличием России от всех развитых стран является бедность трудоспособного населения. Российский феномен работающих бедных является одной из острейших проблем социально-трудовых отношений. Словосочетание «работающие бедные», по сути, весьма слабо сочетается с понятием «качество трудовой жизни» и может означать лишь очень низкое качество или вообще отсутствие такового. В связи с этим, задаваясь целью оценки качества трудовой жизни в России, необходимо, прежде всего, оценить уровень материального благополучия работников, их удовлетворенность трудом с точки зрения адекватности трудового вознаграждения уровню образования, квалификации, трудовому вкладу и т.п.

Динамика масштабов распространения бедности в России в последние годы на первый взгляд кажется весьма позитивной. С 2000 по 2008 г. доля населения с дохо- дами ниже величины прожиточного минимума сократилась более чем в 2 раза: с 29 до 13 процентов. При этом абсолютная численность бедных снизилась за этот период с 42,3 до 18,5 млн. чел. Вместе с тем, если учесть, что граница бедности, применяемая органами статистики, существенно занижена, т.к. используемый минимальный стандарт – прожиточный минимум в российском варианте обеспечивает лишь физиологическое выживание, то в реальном исчислении масштаб российской бедности по самым скромным оценкам превышает официальный уровень как минимум в 2 раза. Но даже по официальным данным можно проследить явное неблагополучие в самых экономически активных возрастных группах населения.

Таблица 2

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по основным возрастным группам

(процентов от общей численности населения соответствующей возрастной группы)

|

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

|

|

Все население |

17,7 |

15,2 |

13,3 |

13,1 |

|

Дети в возрасте до 16 лет |

22,1 |

19,0 |

17,2 |

18,3 |

|

Дети в возрасте до 7 лет |

17,4 |

15,1 |

13,7 |

15,3 |

|

Дети в возрасте от 7 до 16 лет |

25,0 |

21,7 |

19,9 |

20,8 |

|

Молодежь в возрасте 16-30 лет |

18,0 |

15,3 |

13,2 |

13,2 |

|

Мужчины в возрасте 16-30 лет |

17,3 |

14,6 |

12,7 |

12,5 |

|

Женщины в возрасте 16-30 лет |

18,7 |

16,1 |

13,7 |

13,9 |

|

Лица трудоспособного возраста старше 30 лет |

18,3 |

15,7 |

13,6 |

13,2 |

|

Мужчины в возрасте 31-59 лет |

16,9 |

14,4 |

12,5 |

12,2 |

|

Женщины в возрасте 31-54 лет |

19,8 |

17,0 |

14,7 |

14,3 |

|

Население старше трудоспособного возраста |

11,9 |

10,4 |

9,1 |

8,4 |

|

Мужчины в возрасте 60 и более лет |

11,5 |

10,2 |

9,1 |

8,3 |

|

Женщины в возрасте 55 и более лет |

12,1 |

10,5 |

9,1 |

8,4 |

Источник: Социально-экономические индикаторы бедности. Стат. бюллетень. – М.: Росстат, 2009. С. 12. (24.01.10)

Так, следует отметить, что в целом среди лиц трудоспособного возраста от 16 до 59 лет бедные занимают 13,2% , т.е. эта доля выше, чем в среднем по всему населению. Самый высокий уровень бедности среди трудоспособной части населения – 14,3% в группе женщин 31-54 лет. Более высокие показатели бедности только в возрастных группах детей, которые, как правило, живут в семьях трудоспособных, что означает не что иное, как усугубление проблемы бедности основной массы населения России.

Приведенные данные косвенно свидетельствуют о том, что профиль российской бедности тяготеет в сторону экономически активного населения. И это является главным препятствием повышения качества трудовой жизни, т.к. работник, не имеющий возможности воспроизвести свою способность к труду даже на физиологическом уровне, ни при каких обстоятельствах не может быть удовлетворен трудовой деятельностью.

В таблице 3 более четко виден профиль российской бедности с преобладающий долей населения в трудоспособном возрасте.

Таблица 3

Распределение малоимущего населения по основным демографическим и социально-экономическим группам

(процентов)

|

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

|

|

Все малоимущее население 1 |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

Дети в возрасте до 16 лет |

21,8 |

21,2 |

21,4 |

22,6 |

|

Население трудоспособного возраста |

65,5 |

65,7 |

65,2 |

64,8 |

|

Мужчины в возрасте 16 - 30 лет |

12,3 |

12,3 |

12,3 |

12,3 |

|

Женщины в возрасте 16 - 30 лет |

13,3 |

13,3 |

13,1 |

13,3 |

|

Мужчины в возрасте 31 - 59 лет |

18,7 |

19,0 |

18,9 |

18,6 |

|

Женщины в возрасте 31 - 54 лет |

21,2 |

21,1 |

21,0 |

20,6 |

|

Население старше трудоспособного возраста |

12,7 |

13,1 |

13,3 |

12,6 |

|

Мужчины в возрасте 60 и более лет |

3,5 |

3,6 |

3,8 |

3,5 |

|

Женщины в возрасте 55 и более лет |

9,1 |

9,5 |

9,6 |

9,1 |

Источник: Социально-экономические индикаторы бедности. Стат. бюллетень. – М.: Росстат, 2009. С. 21. (24.01.10)

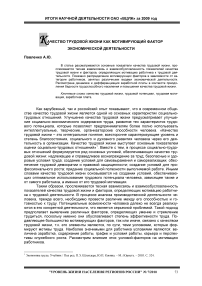

Среди малоимущих лица трудоспособного возраста вкупе с детьми до 16 лет занимают почти 90%, из которых 64,8% - это население трудоспособного возраста. Причем характерно, что подавляющая часть этой категории населения являются занятыми в экономике, т.е. представляют собой ту самую социальную группу, которая именуется «работающие бедные». Удельный вес работающих бедных в общей численности малоимущего населения по данным Росстата плавно увеличивается с 2005 по 2008 г. с 58,4% до 59,7%. Рост этого показателя за указанный период составил 2,2% (таблица 4). Примечательно, что за этот же период средняя заработная плата в экономике России увеличилась более чем в 2 раза.

Таблица 4

Изменение средней заработной платы в экономике и удельного веса работающих бедных в общей численности малоимущего населения в 2005-2008 гг.

|

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

|

|

Средняя заработная плата в экономике, руб. |

7816 |

9847 |

12548 |

16897 |

|

Удельный вес работающих бедных в общей численности малоимущего населения, % |

58,4 |

58,7 |

59,4 |

59,7 |

|

Изменение средней заработной платы в экономике, % |

100 |

126,0 |

160,5 |

216,2 |

|

Изменение удельного веса работающих бедных в общей численности малоимущего населения, % |

100 |

100,5 |

101,7 |

102,2 |

Более чем двукратное увеличение средней заработной платы в экономике по логике должно было привести к определенным качественным изменениям, связанным, в частности, с сокращением масштабов бедности среди трудоспособного населения.

Однако, этого не произошло. Более того, как видно из приведенных данных, доля работающих бедных продолжает расти. Динамика рассматриваемых показателей, по сути, должна определяться обратной зависимостью. Но, как наглядно продемонстрировано на рисунке 1, тенденции носят однонаправленный характер, что, естественно, не может быть оценено позитивно.

Изменение удельного веса работающих бедных в общей численности малоимущего населения %

—♦ Изменение средней заработной платы в экономике %

Рис. 1. Сравнительная динамика изменения средней заработной платы в экономике и удельного веса работающих бедных в общей численности малоимущего населения

Если проанализировать характер распределения заработной платы между отдельными группами работников, то наглядно показанная на рисунке 1 динамика становится еще более очевидной.

Таблица 5

Распределение обшей суммы начисленной заработной платы по 20-процентным группам работников

(по данным выборочных обследований организаций за апрель)

|

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

|

|

Общая сумма начисленной заработной платы, процентов |

||||||

|

Всего |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

в том числе по 20-процентным группам работников: |

||||||

|

первая (наименее оплачиваемые работники) |

3,6 |

3,9 |

4,1 |

4,1 |

4,5 |

4,7 |

|

вторая |

8,2 |

8,6 |

8,9 |

8,8 |

9,2 |

9,3 |

|

третья |

13,5 |

13,9 |

14,1 |

14,1 |

14,3 |

14,2 |

|

четвертая |

21,7 |

21,6 |

21,8 |

21,7 |

21,6 |

21,3 |

|

пятая (наиболее оплачиваемые работники) |

53,0 |

52,0 |

51,1 |

51,3 |

50,4 |

50,6 |

|

Коэффициент фондов, в разах |

30,0 |

26,4 |

24,9 |

25,3 |

22,1 |

20,6 |

|

Коэффициент Джини |

0,481 |

0,467 |

0,456 |

0,459 |

0,447 |

0,439 |

|

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

|

|

Средняя начисленная заработная плата работников, руб. |

||||||

|

Всего |

5017 |

6351 |

7816 |

9847 |

12548 |

16897 |

|

в том числе по 20-процентным группам работников: |

||||||

|

первая (наименее оплачиваемые работники) |

916 |

1240 |

1595 |

1998 |

2794 |

3980 |

|

вторая |

2052 |

2718 |

3465 |

4351 |

5765 |

7897 |

|

третья |

3370 |

4413 |

5526 |

6931 |

8954 |

11974 |

|

четвертая |

5448 |

6873 |

8517 |

10677 |

13542 |

17941 |

|

пятая (наиболее оплачиваемые работники) |

13301 |

16511 |

19980 |

25276 |

31687 |

42695 |

Источник: Социальное положение и уровень жизни населения России. 2009: Стат.сб. / Росстат -M., 2009. С.136-137.

Представленное в таблице 5 распределение обшей суммы начисленной заработной платы по 20-процентным группам работников свидетельствует о серьезных диспропорциях в распределительных отношениях. Так, у 80% всех работников сумма начисленной заработной платы составляет менее половины от общей суммы. То есть на пятую группу наиболее высокооплачиваемых работников (20%) приходится примерно такая же сумма начисленной заработной платы, как и на остальные четыре группы (80%). И это соотношение на протяжении последних 6-ти лет почти не изменилось. Средняя заработная плата в пятой группе более, чем в 10 раз выше, чем в первой. Причем наблюдается большой отрыв не только от самой низкооплачиваемой группы, но и от четвертой – почти в 3 раза (таблица 4). Подобные диспропорции препятствуют снижению бедности среди трудоспособного населения даже при значительном росте среднестатистических показателей заработной платы, как это наблюдалось в 2003-2008 годах.

Используя данные таблицы 5, можно проанализировать динамику средней заработной платы за рассматриваемый период в каждой доходной группе.

Сравнительная динамика средней заработной платы по 20-процентным группам работников за 2003-2008 гг.

Таблица 6

|

Абсолютный прирост за 2003-2008 гг. (руб.) |

Относительный рост в 2008 г. по отношению к 2003 г. (раз) |

|

|

Среднемесячная начисленная заработная плата - всего |

11880 |

3,4 |

|

в том числе по 20-процентным группам работников: |

||

|

первая (наименее оплачиваемые работники) |

3064 |

4,3 |

|

вторая |

5845 |

3,8 |

|

третья |

8604 |

3,6 |

|

четвертая |

12493 |

3,3 |

|

пятая (наиболее оплачиваемые работники) |

29394 |

3,2 |

Несмотря на то, что рост средней заработной платы в самой низкооплачиваемой группе происходил наиболее быстрыми темпами (в 4,3 раза к уровню 2003 г.), этого оказалось недостаточно, т.к. абсолютный прирост, составивший 3064 рубля в сравнении с показателями прироста заработной платы в других группах оказался не просто минимальным, а предельно низким.

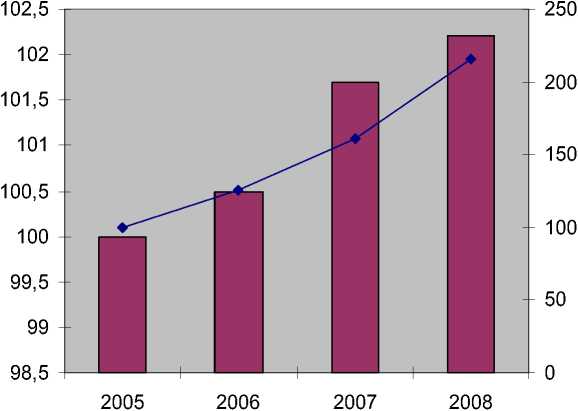

Таким образом, проблема преодоления бедности трудоспособного населения не может быть решена в отрыве от решения проблемы необоснованной дифференциации заработной платы и доходов населения. Рост заработной платы в ближайшие годы должен происходить более интенсивно в низкодоходных группах населения. При этом следует учитывать, что принципиально важным является не само по себе повышение номинальной заработной платы, а рост ее реального содержания, т.е. покупательной способности (ПС). В свою очередь ПС заработной платы является одним из главных индикаторов качества жизни вообще и качества трудовой жизни, в частности.

Рис. 2. Взаимосвязь заработной платы и качества трудовой жизни в процессе производства материальных благ и услуг

На рисунке 2 прослеживается причинно-следственная связь между вознаграждением за труд, формирующимся в рамках социально-трудовых отношений, и ростом трудового потенциала и производительности труда, способствующих повышению эффективности функционирования социально-трудовой сферы, как с точки зрения экономического результата, так и в смысле субъективно-психологического восприятия трудовой деятельности, приносящей удовлетворение работникам и повышающей их субъективную оценку качества трудовой жизни.

По данным выборочного обследования потребительских ожиданий населения оценка россиянами своего материального положения весьма проблематична.

Таблица 7Мнение населения о текущем материальном положении

(по данным выборочного обследования потребительских ожиданий населения в процентах от общей численности опрошенных)

|

2008 г. |

||||

|

I квартал |

II квартал |

III квартал |

IV квартал |

|

|

Оценка личного материального положения |

||||

|

Всего |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

в том числе: |

||||

|

очень хорошее |

0,1 |

0,1 |

0,2 |

0,1 |

|

хорошее |

6,5 |

9,4 |

7,7 |

6,0 |

|

среднее |

62,0 |

59,5 |

62,1 |

58,6 |

|

плохое |

27,4 |

26,6 |

26,1 |

29,9 |

|

очень плохое |

3,2 |

3,9 |

3,0 |

4,6 |

|

затруднились ответить |

0,8 |

0,5 |

0,9 |

0,8 |

|

Соотношение доходов и расходов семьи |

||||

|

Всего |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

в том числе: |

||||

|

имеют возможность откладывать некоторую сумму денег |

8,2 |

10,9 |

10,7 |

8,6 |

|

расходы соответствуют доходам |

71,1 |

69,8 |

70,4 |

71,5 |

|

берут в долг и/или используют сбережения |

19,5 |

18,2 |

17,6 |

18,9 |

|

затруднились ответить |

1,2 |

1,1 |

1,3 |

1,0 |

Источник: Социальное положение и уровень жизни населения России. 2009: Стат.сб. / Росстат -M., 2009. С.141.

Как следует из представленной таблицы, более трети опрошенных (34,5%) оценивают свое материальное положение как плохое или очень плохое. По соотношению доходов и расходов подавляющая часть населения (71,5%) имеет нулевой баланс, т.е. расходы соответствуют доходам. Лишь 8,6% населения имеют возможность откладывать некоторую сумму денег в виде сбережений. И почти 20% опрошенных вынуждены брать деньги в долг.

Проведенный анализ масштабов и профиля бедности в России, динамики и дифференциации заработной платы, а также мнения населения о текущем материальном положении позволяет сделать однозначный вывод: необходимым условием повышения качества трудовой жизни россиян является повышение материальной обеспеченности трудоспособного населения, и в первую очередь, низкооплачиваемых работников.

Список литературы Качество трудовой жизни как мотивирующий фактор экономической деятельности

- Экономика труда: Учебник / Под ред. П.Э. Шлендера, Ю.П. Кокина. - М.: Юристъ. - 2003. С. 524.

- Всероссийский мониторинг социально-трудовой сферы. Информационно-аналитические материалы по итогам 2007 года. - М, 2008. С. 115, 213, 261.

- Социально-экономические индикаторы бедности. Стат. бюллетень. - М.: Росстат, 2009. С. 12. http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_110/IssWWW.exe/Stg/00-01.htm (24.01.10).

- Социально-экономические индикаторы бедности. Стат. бюллетень. - М.: Росстат, 2009. С. 21. http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_110/IssWWW.exe/Stg/00-01.htm (24.01.10).

- Социальное положение и уровень жизни населения России. 2009: Стат.сб. / Росстат - M., 2009. С.136-137.

- Социальное положение и уровень жизни населения России. 2009: Стат.сб. / Росстат - M., 2009. С.141.