Качество жизни больных раком желудка IV стадии на этапах паллиативного комбинированного лечения

Автор: Попов Д.Н., Тузиков С.А., Афанасьев С.П., Гольдберг В.Е.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4 (12), 2004 года.

Бесплатный доступ

С помощью модуля EORTC QLQ-C30, STO-22 version 3.0 проведен сравнительный анализ основных показателей качества жизни больных раком желудка IV стадии на этапах паллиативного комбинированного (32 пациента) и паллиативного хирургического лечения (31 пациент). В основной группе всем больным выполнялась циторедуктивная операция с дополнительной химиотерапией по схеме кселода - цисплатин. Оценивалась динамика функционального состояния, симптомов заболевания, общего статуса здоровья пациентов. Выявлено, что качество жизни больных, получавших комбинированное лечение, достоверно выше, чем в группе контроля.

Короткий адрес: https://sciup.org/14054161

IDR: 14054161

Текст научной статьи Качество жизни больных раком желудка IV стадии на этапах паллиативного комбинированного лечения

LIFE QUALITY OF PATIENTS WITH STAGE IV GASTRIC CANCER DURING THE PERIOD OF PALLIATIVE COMBINED TREATMENT

D.N. Popov, S.A. Tuzikov, S.G. Afanasjev, V.E. Goldberg

Cancer Research Institute, Tomsk

The comparative analysis of the main life quality parameters for patients with stage IV gastric cancer was carried out using the EORTC QLQ-C30 version 3.0. Patients were distributed to receive either palliative combined (32 patients) or palliative surgical treatment (31 patients). АБ patients who received the palliative combined treatment underwent cytoreductive surgery followed by chemotherapy with xelod + cisplatin. The changes in functional state, symptoms and general health status of patients were evaluated. Life quality of patients who received the combined treatment was found to be significantly higher than in the control group.

Понятие "качество жизни" (КЖ) как один из новых критериев эффективности лечения впервые было сформулировано в 1977 г. [1, 13]. По определению ВОЗ, "здоровье — это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов" [15]. В этой связи КЖ является одним из ключевых понятий в современной медицине и представляет собой интегральную характеристику физического, психологического, эмоционального и социального функционирования больного, основанную на его субъективном восприятии [2, 7, 11, 14]. Актуальность изучения этой характеристики определяется еще и тем, что в ряде случаев не отмечается прямой связи между тяжестью заболевания и уровнем КЖ, который определяется субъективными представлениями пациента о своем страдании [6].

Большое количество исследований КЖ связано с лечением онкологических больных. На совместной конференции Национального института рака США (NCI) и Американского общества клинической онкологии (ASCO) в 1990 г.

постулировано, что КЖ является вторым по значимости критерием оценки результатов противоопухолевой терапии после выживаемости, более важным, чем первичный опухолевый ответ [1, 4, 10]. На российско-американской конференции "Концепция и стратегия развития паллиативной медицины , состоявшейся в октябре 2000 г. в Санкт-Петербурге, была представлена основная концепция паллиативной медицины. Одним из ее главных положений было то, что программы паллиативного лечения в онкологии должны преследовать две важные задачи: во-первых, достижение максимальной выживаемости и, во-вторых, поддержание оптимального КЖ больного. В рамках этого определения качество жизни является основным ориентиром. Другие биологические исходы болезни и процесса лечения, как-то: ответ опухоли на лечение, длительность лечебного эффекта, токсичность — вторичны [3]. Соответственно, оценка КЖ имеет определяющее значение при выборе программы лечения и всего комплекса мероприятий паллиативной помощи.

Традиционное медицинское заключение, сделанное врачом, и оценка КЖ, данная самим больным, составляют полную и объективную характеристику состояния здоровья больного. Качество жизни — это динамическое состояние, функция, изменяющаяся во времени, поэтому и оцениваться оно должно на определенном промежутке времени как меняющийся параметр, зависящий от вида и течения заболевания, процесса лечения и системы оказания медицинской помощи [3, 9, 11].

Ценность КЖ как фактора прогноза выживаемости была выявлена несколькими учеными. Так, в исследовании A. Coates et al. [8], изучавших качество жизни у женщин, которые получили химиотерапию по поводу рака молочной железы, показано, что индекс КЖ и шкала физического благополучия являются более точными индикаторами прогноза, чем такой известный параметр, как показатель объективного состояния больного. Пациенты с лучшими параметрами КЖ жили дольше. Аналогичные результаты, свидетельствующие о важности параметра КЖ как фактора прогноза выживаемости, были получены и в ряде других клинических исследований [10, 12].

Материалы и методы

I (основная) группа — паллиативное комбинированное лечение: циторедуктивная операция

II (контрольная) группа — циторедуктивное хирургическое лечение и симптоматическая терапия в послеоперационном периоде — 31 больной.

В обеих группах больных первым этапом лечения была выполнена циторедуктивная операция. Далее, в основной группе вторым этапом лечения проводились курсы химиотерапии (ксе-лода, цисплатин в/брюшинно и в/в), с интервалом в 3 нед до появления признаков прогрессирования заболевания. В группе контроля после операции проводилась только симптоматическая терапия.

Инструментом для оценки КЖ больных на этапах проводимого лечения был модуль EORTC QLQ-C30, STO-22 version 3.0. В настоящее время модуль широко применяется в многоцентровых исследованиях в Европе, Канаде и ряде протоколов в США [1]. Опросник высоко чувствителен и применим для оценки КЖ у больных независимо от типа онкологического заболевания. Модуль состоит из 52 вопросов, 5 функциональных шкал (физическое, ролевое, когнитивное, эмоциональное и социальное благополучие), шкал симптоматики (слабость, тош-нота/рвота, боль, потеря аппетита и др.), шкалы общей оценки здоровья и качества жизни. Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью пакета прикладной программы Statistica 5.0.

Все больные заполняли анкету до начала лечения (первая контрольная точка), далее в основной группе — после операции и 2 курсов химиотерапии (XT) перед следующим 3-м курсом (вторая контрольная точка), затем перед 5-м и 7-м курсами XT (третья и четвертая контрольные точки) и после 8 курсов XT. Оценка КЖ среди больных контрольной группы проводилась хронологически в те же сроки, что и в основной, — через 3; 5,5; 7,5 и 10 мес после операции. Анкету пациенты заполняли самостоятельно, в случае необходимости — с помощью лечащих врачей. Выбор контрольных точек в основной группе определялся тем, что, по данным литературы, необходимой минимальной продолжительностью лечебного эффекта химиопрепаратов считают 4 нед и требуется как минимум 2 курса химиотерапии для оценки ее эффекта [5].

Расчет всех параметров КЖ производился в соответствии с рекомендациями EORTC. Исходные показатели КЖ среди больных с IV стадией РЖ, соответствующей индексу T4N3M Q , и среди больных с наличием отдаленных метастазов (MJ были на одном уровне.

Результаты и обсуждение

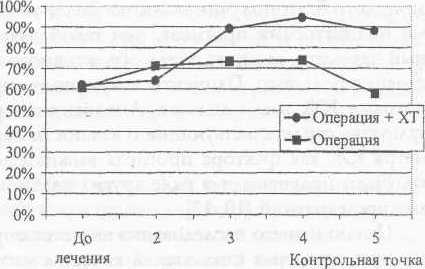

До начала запланированного объема лечения показатели функциональной шкалы у больных сравниваемых групп были одинаковы и составляли 62,3 ± 7,2% в основной и 61,2 ± 8,0% в контрольной (рис. 1). Через 3 мес (вторая контрольная точка) в группе контроля наблюдается увеличение функциональных значений до 71,2 + 8,2%. В основной группе в те же сроки после 2 курсов XT прирост меньше — 64,5 ± 7,0%. Таким образом, хирургическая циторедукция позволила уменьшить количество клеток опухолевой популяции, устранить симптомы прорастания в смежные анатомические структуры, явления интоксикации, стеноза и распада опухоли. Более высокие функциональные показатели контрольной группы, на наш взгляд, обусловлены достаточным адаптационным периодом после операции (3 мес) и отсутствием дополнительных видов противоопухолевого лечения, сопро-

СИБИРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2004. №4 (12)

вождающихся разной степенью выраженности побочных эффектов. Существует, как мы считаем, несколько причин, обусловливающих незначительный прирост величин функциональной активности у пациентов основной группы на данном этапе лечения. Так, сочетание двух видов лечения, в рамках кОхмбинированного, за короткий промежуток времени и ранние сроки проведения XT, когда организм еще не адаптировался к новым анатомическим условиям, созданным в желудочно-кишечном тракте после операции, а также токсичность режима XT в совокупности ведут к частичной физической и психологической дезадаптации пациентов и определяют несущественный

Рис. 1. Значения функциональной шкалы у больных РЖ IV стадии на этапах паллиативного лечения прирост величин функциональной активности.

И только к моменту завершения 4-го курса XT, в третьей контрольной точке, функциональные показатели основной группы становятся больше, чем в контрольной: 89,3 ± 8,1 и 73,4 + 7,9% соответственно. Максимальные функциональные значения в обеих группах определяются в четвертой контрольной точке: основная группа — 94,6 ± 8,0%, контрольная - 74,1 ± 8,2%. Показатели КЖ в эти сроки обусловлены частичной социальной адаптацией пациентов и, соответственно, уменьшением степени выраженности стресса, вызванного самим заболеванием и проводимым лечением.

Промежуток времени, необходимый для проведения 8 курсов XT пациентам основной группы, равен 9,5—10 мес (пятая контрольная точка). К этому времени у 16 (52%) больных в группе с хирургическим лечением появились признаки генерализации заболевания, что привело к существенному снижению функциональных показателей до уровня ниже исходного — 58,2 + 8,6%. В основной группе после проведения 8 курсов XT также наблюдается снижение функциональной активности, но значительно в меньшей степени - 88,2 ± 7,8% (р<0,05). Данные изменения в основной группе мы объясняем кумулятивной токсичностью режима XT (гастроинтестинальная, гематологическая токсичность и нефротоксичность) и периодом лечения, равным 9,5—10 мес, что служит причиной психологической дезадаптации, вызванной длительностью лечения.

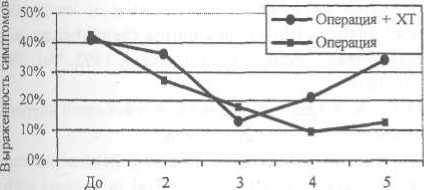

При анализе изменений симптоматической шкалы во время лечения установлено, что в обеих группах выраженность симптомов заболевания перед проведением лечения была примерно одинакова: контрольная группа — 42,8 i 7,6%, основная — 41,2 + 8,0% (рис. 2). При этом принимались во внимание степень проявления и выраженность следующих клинических признаков РЖ: усталость, тошнота и рвота, боль, одышка, бессонница, потеря аппетита, запоры и диарея. Изначально в обеих группах преобладали усталость, боль, тошнота и рвота.

При обследовании в сроки, соответствующие второй контрольной точке, в группе контроля наблюдается большее по величине снижение показателей выраженности симптомов заболевания - 27,1 ± 7,2%, в основной - 36,3 ± 8,3%. Именно хирургическая циторедукция за счет

лечения Контрольная точка

Рис. 2. Значения симптоматической шкалы у больных РЖ ГУ стадии на этапах паллиативного лечения ликвидации основного причинного фактора — опухоли — на данном этапе лечения определяет в обеих группах регрессию таких симптомов, как боль, слабость, анорексия, тошнота и рвота.

В то же время известно, что применение цисплатина как одного из компонентов XT сопровождается выраженным эметогенным действием. Тошнота" и рвота являются наиболее субъективно тягостными симптомами во время проведения XT, существенно ухудшающими КЖ больных основной группы. По данным литературы, эметогенные осложнения нередко служат основанием для отказа от проводимого цитостатического лечения [5]. В нашем исследовании не было прекращения XT по этой причине. Основными проявлениями гастроинтестинальной токсичности, индуцированной приемом кселоды, были ухудшение аппетита II степени и диарея I—II степени. Все имевшие место токсические нарушения корригировались стандартной терапией сопровождения. Через 3 нед с момента завершения очередного курса лекарственной терапии у больных основной группы не наблюдалось каких-либо токсических проявлений XT, в этот период и оценивались показатели КЖ.

Ко времени третьей контрольной точки продолжает отмечаться редукция симптомов заболевания: 13,3 ± 5,2% в основной группе против 18,0 + 7,0% в контрольной. Данные изменения в основной группе можно объяснить максимальной реализацией лечебного действия химиопрепаратов на оставшиеся опухолевые клетки и контролируемой токсичностью режима XT, а в группе контроля — отсутствием прогрессирования заболевания. В четвертой контрольной точке в основной группе после 6 курсов XT степень выраженности симптомов заболевания продолжает снижаться, достигая максимально низкого уровня — 9,4 + 5,4%. В группе контроля через 7,5 мес, напротив появляются признаки прогрессирования заболевания, что прямо определяет увеличение степени симптоматического неблагополучия до 21,5 ± 7,0% (р<0,05). Тенденция к увеличению степени неблагополучия по симптоматической шкале в последней (пятой контрольной точке) отмечается уже в обеих группах. В большей степени симптомы заболевания выражены в контрольной группе. За счет быстрого темпа опухолевой прогрессии здесь наблюдается возрастание общего показателя до 34,1 ± 7,6%. В основной группе симптомы заболевания менее выражены —12,8 + 6,0%. Усиление симптомов заболевания в основной группе определяется как генерализацией основного заболевания, так и длительной послеоперационной XT (10 мес), ведущей к социальной и психологической дезадаптации пациентов.

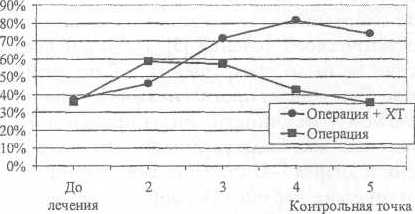

Рис. 3. Общий статус здоровья больных РЖ IV стадии на этапах паллиативного лечения

Общий статус здоровья (ОСЗ) в обеих группах перед проведением лечения по семибалльной шкале больные оценивали как 3 и 4 балла. В основной группе этот показатель составлял 37,2 ± 9,1%, в контрольной - 35,8 ± 8,0% (рис. 3). В целом изменения общего статуса здоровья не противоречат показателям функциональной и симптоматической шкал. Как видно из графика, динамика показателей ОСЗ на этапах лечения не противоречит данным функциональной и симптоматической шкал, что позволяет нам отдать предпочтение комбинированном}' методу лечения.

Выводы: