Качество жизни как критерий эффективности лечения и реабилитации больных опухолевыми процессами полости носа и придаточных пазух

Автор: Штин Валентин Игоревич, Новиков Валерий Александрович, Балацкая Лидия Николаевна, Красавина Елена Александровна

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 (55), 2013 года.

Бесплатный доступ

В качестве критерия эффективности лечебно-реабилитационных мероприятий оценивалось качество жизни у 28 больных с опухолями полости носа и околоносовых пазух, которым выполнялось протезирование костных структур средней зоны лица тканевыми и пористыми имплантатами из никелида титана, а также послеоперационная магнитно-лазерная терапия. До лечения наблюдались выраженные изменения физического (81,1 ± 3,2 балла) и эмоционального (70,4 ± 9,1 балла) функционирования. В раннем послеоперационном периоде отмечалась положительная динамика по шкалам физического (86,2 ± 8,1 балла), ролевого (92 ± 6,3 балла) и социального (92 ± 9,6 балла) функционирования. Опухолевый процесс и хирургическое лечение значительно сказывались на показателях проблем с питанием (27,5 ± 8,9 балла) и речью (24 ± 10 балла). В дальнейшем отмечалось постепенное снижение уровня проблем на фоне проводимых реабилитационных мероприятий. Послеоперационная магнитолазерная терапия способствовала более гладкому течению репаративных процессов и предупреждала развитие тяжелых рубцовых изменений в жевательных мышцах. Экзопротезирование обеспечивало оптимальное прохождение воздушного потока и правильное звукопроизношение. Использование данных методик значимо снижало уровень проблем с питанием и речью, эти показатели через 3 и 12 мес равнялись – 13 ± 7,9 и 9,5 ± 7,4 балла (p

Опухоли полости носа и околоносовых пазух, хирургическая реабилитация, качество жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/14056297

IDR: 14056297 | УДК: 616.213.6+616.216]–006–08–036.8

Текст научной статьи Качество жизни как критерий эффективности лечения и реабилитации больных опухолевыми процессами полости носа и придаточных пазух

Наиболее сложной задачей реконструктивной хирургии, по мнению большинства пластических хирургов, является выполнение восстановительных операций при лечении больных распространенными опухолевыми процессами полости носа и придаточных пазух [2, 4, 5]. Анатомические особенности челюстно-лицевой области являются причиной того, что даже небольшие по объему новообразования являются показанием для обширных деструктивных вме- шательств [3, 8]. Следствием лечения становятся инвалидизация и коммуникативная изоляция большого числа лиц трудоспособного возраста. Это значительно сказывается на качестве жизни больных и вызывает необходимость выполнения одновременных реконструктивно-восстановительных вмешательств [6, 9].

Для реабилитации этой сложной категории больных в ФГБУ «НИИ онкологии» СО РАМН (г. Томск) был разработан комплекс лечебно- реабилитационных мероприятий, включавший индивидуальное эндопротезирование послеоперационных дефектов костных структур лицевого скелета имплантатами из никелида титана и магнитолазерную терапию. С целью оценки эффективности разработанной методики проводилось исследование качества жизни пациентов. Оценка качества жизни помогает получить всестороннюю картину болезни и включает в себя информацию об основных сферах жизнедеятельности человека [1, 7]. При изучении качества жизни оценивают показатели, связанные и не связанные с заболеванием, которые могут изменяться во времени в зависимости от состояния больного и проводимого лечения. В связи с этим оценка качества жизни считается одним из важнейших параметров эффективности и переносимости проводимого лечения, наряду с общепринятыми клинико-лабораторными показателями [1].

Цель исследования – изучить качество жизни пациентов с новообразованиями полости носа и придаточных пазух на этапах лечения, включающего эндопротезирование костных структур субкраниальной области имплантатами из никелида титана и послеоперационную магнитолазерную терапию.

Материал и методы

В исследование включено 28 пациентов, получавших лечение в ФГБУ «НИИ онкологии» СО РАМН с 2002 по 2010 г. Из них у 22 больных диагностированы злокачественные опухоли полости носа и придаточных пазух III–IV стадий. В 6 случаях были выявлены доброкачественные опухоли полости носа и придаточных пазух. Всем пациентам со злокачественными опухолями проводилось комбинированное лечение, включающее предоперационную лучевую терапию и хирургическое вмешательство. Больным с доброкачественными опухолями выполнялась комбинированная электрорезекция верхней челюсти. Во всех случаях оперативный этап лечения включал эндопротезирование костных структур средней зоны лица имплантатами из никелида титана, в послеоперационном периоде проводилась магнитолазерная терапия по разработанной программе.

Изучение качества жизни проводилось в сравнительном аспекте в двух группах больных:

– I группа – 18 пациентов, которым осуществлялась имплантация тканевых эндопротезов из никелида титана;

– II группа – 10 больных, у которых замещение костных структур производилось пористыми индивидуальными имплантатами из никелида титана.

Изучение качества жизни (КЖ) больных исследуемых групп проводилось в рамках Международного протокола Европейской организации исследования и лечения рака (EORTS). Использован наиболее чувствительный при онкологических заболеваниях общий опросник EORTC QLQ-C30 (version 3.0) и специфический для больных опухолями головы и шеи опросник QLQ-H&N35. Сбор данных осуществлялся методом самостоятельного заполнения анкет-опросников пациентами, которым объяснялись цели и задачи исследования. Оценка КЖ выполнялась в следующие сроки: до начала лечения; через 1, 3 и 12 мес после операции.

Статистическая обработка результатов проведена методом вариационной статистики с помощью пакета программ «STATISTICA 6.0» с использованием t-критерия Стьюдента для зависимых переменных. Для каждого вариационного ряда определены средняя арифметическая величина (М), средняя ошибка средней арифметической величины (m). Данные представлены в виде М±m. Достоверность различий средних арифметических величин определена по абсолютному показателю точности (P), по таблице процентных точек распределения Стьюдента в зависимости от коэффициента достоверности (t) и числа степеней свободы (n). На основании t-критерия по таблице Стьюдента определена вероятность различия (p). Различие считалось статистически значимым при p<0,05, т.е. в тех случаях, когда вероятность различия составляла больше 95 %.

Результаты и обсуждение

При поступлении в стационар у большинства пациентов распространение опухолевого процесса соответствовало III–IV стадиям. Это проявлялось выраженной деформацией лица, приводило к нарушению приема пищи вследствие болевого синдрома и поражения жевательных мышц. Нередко наблюдались проявления интоксикации на фоне распада опухоли. Все эти факторы способствовали снижению показателей физического функционирования в предоперационном периоде до 80,1 ±

± 9,4 балла в I группе и 81,1 ± 13,2 – во II группе (p>0,05). Дальнейшей отрицательной динамике показателей физического функционирования способствовало выполнение обширного хирургического вмешательства. Операционная травма сказывалась на возможности больных выполнять работу, связанную с физической нагрузкой, поэтому у большинства из них в послеоперационном периоде отмечались повышенная утомляемость, слабость и снижение показателей физического функционирования до 72 ± 10,5 балла в I группе и 71,1 ± 12,1 балла во II группе (p>0,05). При проведении исследования через 3 мес после операции отмечено постепенное возрастание этих показателей – до 81,5 ± 9,1 и 78,1 ± 11 баллов (p>0,05) соответственно. Указанная положительная динамика напрямую была связана с возможностью вернуться к обычному образу жизни в более ранние сроки. Это стало возможным в связи с сокращением сроков реабилитации пациентов и отсутствием функциональных ограничений для физического функционирования в результате применения комплекса реабилитационных мероприятий с индивидуальным эндопротезированием и послеоперационной магнитолазерной терапией. Более быстрая ликвидация реактивных явлений в послеоперационной полости способствовала нормализации функции жевания и приема пищи, а восстановление целостности эпителия полости носа и придаточных пазух приводило к улучшению согревания и увлажнения вдыхаемого воздуха и нормализации функции дыхания. В отдаленные сроки исследования, через 12 мес после окончания лечения большинство пациентов не испытывали затруднений при выполнении работы, требующей значительных физических усилий. Показатель физического функционирования составил 86,2 ± 8,1 балла в I группе и 81,2 ± 10,4 балла у пациентов II группы (p<0,05).

Распространенный опухолевый процесс, выраженный болевой синдром, а также ожидание калечащей операции существенно сказывались на эмоциональном состоянии больных, это приводило к снижению показателей эмоционального функционирования до 70,4 ± 9,1 балла у пациентов с тканевыми эндопротезами (I группа) и до 70,9±12,1 балла (p>0,05) у пациентов с пористыми эндопротезами (II группа). В послеоперационном периоде отмечалось уменьшение тревожности и подавленности. Ощущение эмоционального подъема в связи с «избавлением» от опухолевого процесса способствовало повышению показателей эмоционального функционирования до 79,5 ± 9,4 и 80,1 ± 10,4 балла соответственно (p>0,05). В дальнейшем также отмечалась положительная динамика. Это было связано с полным восстановлением функции глазного яблока на стороне протезирования, функции речи и нормализации приема пищи. Хороший косметический и функциональный результат помог вернуть интерес к жизни у большинства больных, что способствовало повышению уровня эмоционального функционирования до 83 ± 8,9 балла в I группе и 81,9 ± 10,3 балла во II группе (p>0,05) через 12 мес после лечения.

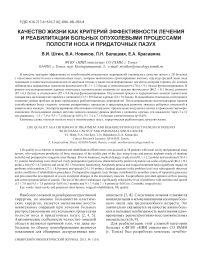

Нарушения физического и эмоционального функционирования оказывали значительное влияние на социальные взаимоотношения пациентов. Вследствие изменения внешнего вида и преходящих функциональных нарушений большинство пациентов предпочитали ограничить свои социальные контакты лишь самыми близкими людьми. Это приводило к снижению уровня показателя социального функционирования в течение первого месяца после операции до 63,1 ± 11,4 балла в I группе и 60,2 ± 13 баллов у пациентов II группы. Однако постепенная полная ликвидация функциональных нарушений и удовлетворительный косметический результат на фоне послеоперационных реабилитационных мероприятий давали возможность большинству пациентов вернуться в общество полноценными людьми, не чувствующими себя ограниченными и не стыдящимися своего внешнего вида. Это способствовало повышению уровня показателей социального функционирования, который составил через 12 мес 92 ± 9,6 балла и 86,1 ± 9,3 балла соответственно (p<0,05) (рис. 1).

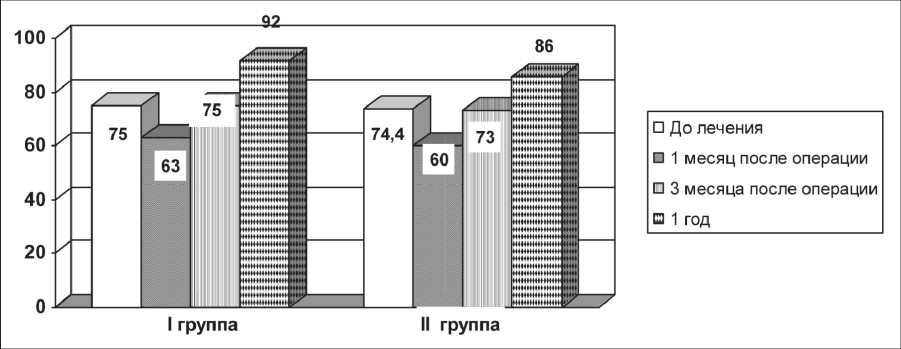

При анализе показателей качества жизни по симптоматическим шкалам установлено, что поражение опухолью структур субкраниальной области вызывало значительные проблемы с питанием пациентов. Тризм жевательных мышц, а также выраженный болевой синдром зачастую приводили к полной невозможности приема твердой пищи (рис. 2). Уровень проблем с питанием в предоперационном периоде составлял 15,5 ± 8,5 балла в I группе и 13,6 ± 9,2 балла во II группе. Радикальное удаление опухоли с резекцией жевательных мышц, альвеолярного отростка верхней челюсти и твердого неба

Рис. 1. Уровень социального функционирования больных с опухолями полости носа и околоносовых пазух

приводило к нарушению процесса жевания и вызывало трудности при глотании пищи. Это нашло свое отражение в возрастании показателей уровня проблем с питанием до 27,5 ± 8,9 и 33,4 ± 12,6 балла в раннем послеоперационном периоде. С целью восстановления функций жевания и глотания нами использовался ряд реабилитационных методик. Начиная с 10-х сут после операции проводилась магнитолазерная терапия, которая способствовала сокращению сроков заживления раневой поверхности, предотвращая тем самым развитие воспалительных осложнений и выраженных фиброзных изменений в области послеоперационной полости и жевательных мышц. Параллельно проводилась механотерапия по общепринятой методике. Пациентам с резецированными твердым небом и альвеолярным отростком производилось восполнение утраченных костных структур замещающими экзопротезами из медицинской пластмассы. Исполь- зование указанных методик позволяло полностью восстановить функцию жевания и глотания, что давало возможность пациентам принимать любую пищу и приводило к снижению уровня проблем с питанием через 3 мес до 13 ± 7,9 балла у пациентов с тканевыми имплантатами и до 18,8 ± 10,4 балла у больных с пористыми имплантатами (p<0,05). В дальнейшем сохранялась положительная динамика, и уровень проблем с приемом пищи через 12 мес составил 9 ± 7,4 и 12,2 ± 7,7 балла соответственно (p>0,05) (рис. 2).

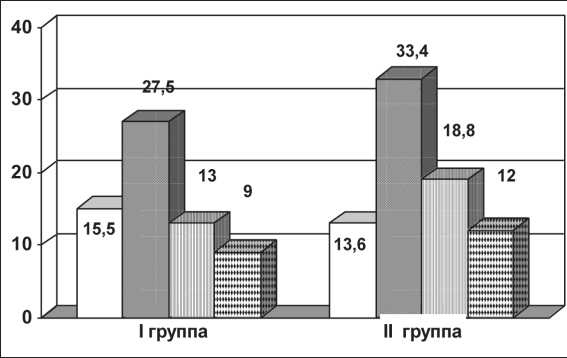

Подобная тенденция наблюдается и при изучении проблем с речью (рис. 3). Возрастание показателей проблем с речью в раннем послеоперационном периоде было связано с необходимостью привыкания пациентов к новым условиям звуко-произношения, в результате нарушения целостности структур, отграничивающих полость рта от полости носа и придаточных пазух. Показатели

□ До лечения

В 1 месяц после операции

■ 3 месяца после операции

И 1 год

составили 24 ± 10 баллов у пациентов I группы и 23,8 ± 9,8 балла – во II группе. С целью устранения дефектов между полостью рта и полостью носа проводилось замещающее экзопротезирование, которое способствовало восстановлению естественных условий для оптимального прохождения воздушного потока и правильного звукопроизношения. Это проявилось в снижении уровня показателей проблем с речью до 9,5 ± 7,4 и 18,1 ± 10,3 балла (p<0,05) через 3 мес после операции. Через 12 мес уровень проблем с речью составил 7 ± 6 баллов в I группе и 11,2 ± 8,4 балла во II группе соответственно (p<0,05) (рис. 3).

Нарушение функций приема пищи и речи способствовало изменению уровня проблем с социальными контактами. В предоперационном периоде показатель проблем с социальными контактами составил 13,6 ± 8,4 балла у пациентов с тканевыми эндопротезами и 14,9 ± 9,5 балла в группе больных с пористыми эндопротезами. В раннем послеоперационном периоде сохранялась отрицательная динамика. В результате функциональных и косметических проблем пациенты старались максимально ограничить свой круг общения, что способствовало повышению уровня проблем с социальными контактами до 19,1 ± 9,3 и 24,2 ± 11,4 балла соответственно (p<0,05). Восстановление нарушенных функций организма с использованием разработанного комплекса реабилитационных мероприятий привело к снижению уровня проблем с социальными контактами до 9 ± 6,7 и 14,4 ± 9,4 балла через 3 мес (p<0,05). Через 12 мес после ле- чения эти показатели составили 8 ± 5,4 и 12,5 ± 8,3 балла соответственно (p<0,05).

Все вышеуказанные показатели сопоставимы с данными исследования общего статуса здоровья. Исходное снижение общего статуса здоровья в сравниваемых группах до 50,8 ± 11,8 и 51,2 ± 13,4 балла (p>0,05) было обусловлено выраженностью функциональных расстройств на фоне онкологического заболевания либо посттравматических деформаций лицевого скелета. В раннем послеоперационном периоде, вследствие операционной травмы, этот показатель снижался до 43,5 ± 9,9 балла в I группе и до 40,8 ± 13,1 балла во II группе (p>0,05). В дальнейшем наблюдалось постепенное увеличение показателя общего статуса здоровья на фоне проводимых реабилитационных мероприятий до 59,1 ± 9,8 и 53,2 ± 13,3 балла соответственно (p<0,05). Предотвращение развития выраженных функциональных и косметических дефектов в результате применения индивидуального протезирования и послеоперационной магнитолазерной терапии способствовало улучшению общего статуса здоровья через 12 мес до 72 ± 8,9 балла у пациентов с тканевыми имплантатами и до 69,7 ± 12,3 балла у больных с пористыми имплантатами (p>0,05).

Таким образом, в ходе исследования были установлены различия в длительности восстановления измененных функций и ликвидации последствий операционной травмы у пациентов с пористыми и тканевыми имплантатами. В связи с тем, что у пациентов с тканевыми имплантатами длительность заживления раневой поверхности была короче, чем

в группе больных с пористыми имплантатами, и отсутствовали воспалительные осложнения, наблюдалось более быстрое восстановление функций речи и приема пищи. Это проявилось более низкими показателями проблем с питанием, речью и социальными контактами по сравнению с группой пациентов с пористыми эндопротезами. Полученные результаты позволяют говорить о большей физиологичности и функциональности тканевых имплантатов и делают их использование в восстановительной хирургии субкраниальной области более предпочтительным. Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что использование комплекса реабилитационных мероприятий, включающего индивидуальное эндопротезирование и послеоперационную магнитолазерную терапию, оказывает положительное влияние на качество жизни пациентов, позволяет большинству из них вернуться в общество и к обычному образу жизни.