Кадошское нижнепалеолитическое местонахождение на Черноморском побережье Северо-Западного Кавказа: новые данные

Автор: Щелинский В.Е., Янина Т.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Каменный век

Статья в выпуске: 271, 2023 года.

Бесплатный доступ

Нижний палеолит Северо-Западного Кавказа известен главным образом по местонахождениям с подъемными археологическими материалами, имеющими минимальную информацию об их геохронологическом контексте и культурной принадлежности. Стратифицированные стоянки нижнего палеолита на этой территории единичны. В статье приводятся новые данные о Кадошском нижнепалеолитическом местонахождении, расположенном на Черноморском побережье Северо-Западного Кавказа; суммируются сведения о нем, обосновывается датировка; по-новому интерпретируется археологический материал. Анализ условий залегания каменных изделий Кадошского нижнепалеолитического местонахождения позволяет сделать заключение, что они связаны с прибрежно-морскими (пляжевыми) отложениями древнеэвксинской террасы и могут быть датированы временем завершения накопления этих отложений и началом формирования на них субаэрального покрова в виде делювиально-пролювиальных суглинков. Иначе говоря, Кадошское местонахождение, по всей вероятности, синхронно древнеэвксинской (конец) или палеоузунларской (начало) стадиям древнеэвксинской трансгрессии Черного моря, коррелируемыми, соответственно, с MIS 12 (окское оледенение) и MIS 11 (лихвинское межледниковье Русской равнины) и имеет возраст в интервале ~ 470-400 тыс. л. н. (датировка интервала по: Railsback et al., 2015). Каменная индустрия местонахождения относится к ашелю леваллуазской фации. Исследование этого местонахождения ясно показывает, что Северо-Западный Кавказ, как и более южные регионы Кавказа, входил в зону распространения типичного ашеля.

Ашель, средний плейстоцен, древний эвксин, палеоузунлар, черноморское побережье северо-западного кавказа, кадошское местонахождение, Россия

Короткий адрес: https://sciup.org/143182414

IDR: 143182414 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.271.24-40

Текст научной статьи Кадошское нижнепалеолитическое местонахождение на Черноморском побережье Северо-Западного Кавказа: новые данные

Нижний палеолит Северо-Западного Кавказа2 имеет давнюю историю исследований. Однако сведения о нем по-прежнему остаются весьма отрывочными, что обусловлено малочисленностью известных памятников этого времени на этой территории. Кроме того, имеющиеся здесь нижнепалеолитические памятники в основном являются местонахождениями с подъемными археологическими материалами и, следовательно, с минимальной информацией об их геохронологическом контексте и культурной принадлежности.

Большинство местонахождений нижнего палеолита на Северо-Западном Кавказе расположено на северном макросклоне в Закубанье и связано с долинами рек Абин, Псекупс, Белая и некоторых других. Почти на всех местонахождениях каменные изделия собраны в руслах рек и оврагов и на размытых поверхностях террас. Поскольку среди находок представлены разнотипные ручные рубила, собранные коллекции изделий относятся к разным стадиям аше-ля ( Замятнин , 1949; 1961; Формозов , 1952; 1960; 1962; 1965; Паничкина , 1961; Аутлев , 1963; Муратов, Аутлев , 1971; Дороничев, Голованова , 1986; Любин , 1998; Дороничев , 2004; Дороничева и др ., 2018; Golovanova , 2000). Однако из-за переотложенности находок установить их действительный возраст и принадлежность к гомогенным культурно-хронологическим комплексам невозможно.

Единственным стратифицированным памятником нижнего палеолита в За-кубанье является недавно открытое местонахождение Игнатенков Куток, расположенное на р. Псекупс у станицы Саратовская ( Щелинский, Кузнецов , 2020; Щелинский и др ., 2019; 2020; 2021). Исследование этого местонахождения только начато, но уже ясно, что его каменная индустрия по составу и технологоморфологическим особенностям орудий, включая ручные рубила, относится к ашелю. В геологическом отношении местонахождение связано с аллювием наиболее высокой на Псекупском участке предгорий 40–38-метровой террасы, датируемым средним плейстоценом и предварительно синхронизируемым со второй половиной чаудинско-бакинской трансгрессии Черноморско-Каспийского региона (интервал MIS 15-13, ~ 610–490 тыс. л. н. [датировка интервала по: Railsback et al ., 2015]). Материалы местонахождения Игнатенков Куток впервые позволяют существенно дополнить представление о нижнем палеолите Северо-Западного Кавказа.

На Черноморском побережье Северо-Западного Кавказа известны два нижнепалеолитических местонахождения – Адербиевское на р. Адерба в пос. Светлый недалеко от Геленджика и Кадошское поблизости от Туапсе ( Щелинский , 2007).

Каменные изделия Адербиевского местонахождения многочисленные, но все они собраны на размытых и распаханных поверхностях разновременных речных террас. Соотнести их с отложениями этих террас не представляется возможным, и геологический возраст находок не установлен. При этом собранные изделия явно разновременные. Многие из них, несомненно, нижнепалеолитические (представлена серия ашельских ручных рубил). Однако вместе с этими изделиями найдены орудия среднего палеолита и более поздних эпох ( Щелинский , 2007; 2008). Адербиевское местонахождение важно, прежде всего, тем, что оно является одним из неоспоримых свидетельств наличия на Северо-Западном Кавказе типичного ашеля.

Кадошское местонахождение представляет особый интерес как по технолого-типологическим характеристикам каменных изделий, так и по геологическим условиям залегания находок, указывающим на его довольно ранний возраст. Это местонахождение было открыто в 1965 г. и исследовалось неоднократно ( Ще-линский, Гагашьян , 1980; Щелинский , 2007; Щелинский, Кузнецов , 2020). Новая важная информация о нем была получена совсем недавно. В данной статье суммируются сведения об этом нижнепалеолитическом памятнике, обосновывается его датировка и по-новому интерпретируется археологический материал.

Характеристика Кадошского местонахождения

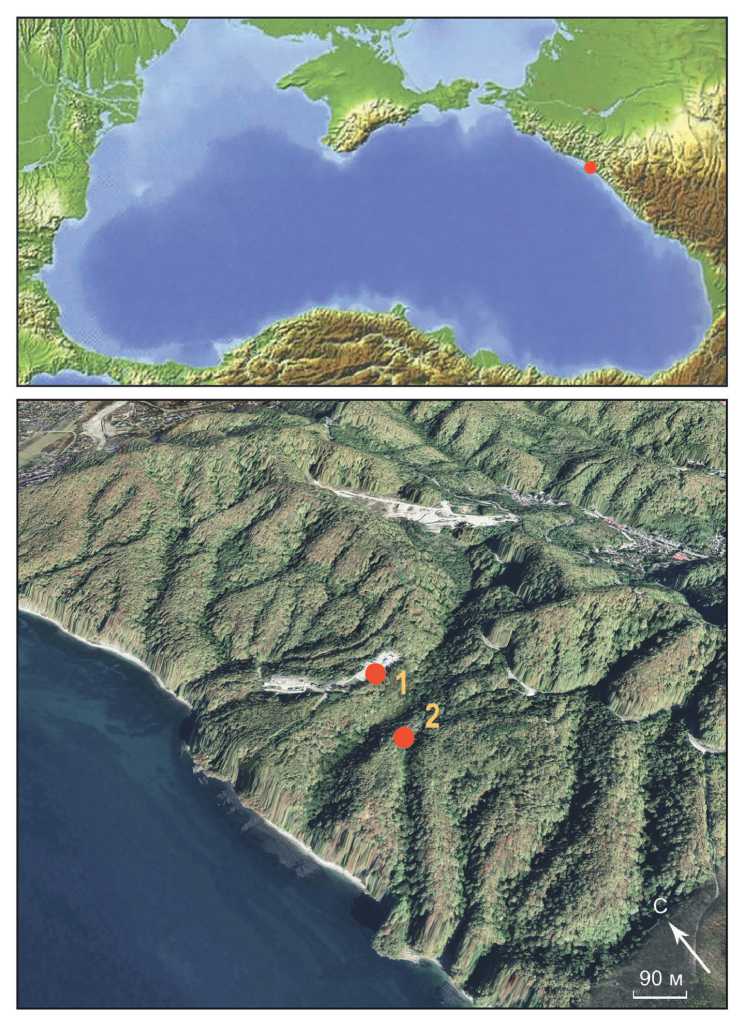

Кадошское нижнепалеолитическое местонахождение расположено на Черноморском побережье в 1 км к северо-западу от г. Туапсе на мысе Кадош (рис. 1). Этот мыс выступает в море почти на 1,5 км и имеет ширину около 3 км. Высота его непосредственно у моря составляет 50 м и увеличивается к тыльному краю до 100–120 м и больше. Рельеф мыса образован серией морских террас раннего и среднего плейстоцена, разновысотные поверхности которых расчленены многочисленными глубокими балками на длинные и узкие останцы, вытянутые поперек береговой линии моря.

Местонахождение расположено у северо-западного края мыса на двух останцах морских террас, разделенных широкой и глубокой проточной балкой, расстояние между которыми составляет по прямой около 300 м. Северный из этих останцов обозначен как первый (1) участок, а южный – как второй (2) участок местонахождения (рис. 1; 3: А ). В древности эти участки, без сомнения, не были разделены балкой, поскольку она возникла позже, и представляли собой единое местонахождение.

Первый участок местонахождения

На первом участке местонахождения наиболее важной и информативной находкой является прекрасно сделанное крупное симметричное ашельское ручное рубило (рис. 2: 1 ). Оно было обнаружено случайно при технических земляных работах, связанных с обустройством военного стрельбища, в самой высокой части останца 55–70-метровой террасы в нескольких метрах от пологого уступа

Рис. 1. Расположение Кадошского нижнепалеолитического местонахождения (отмечено красными кружками)

1, 2 – участки местонахождения

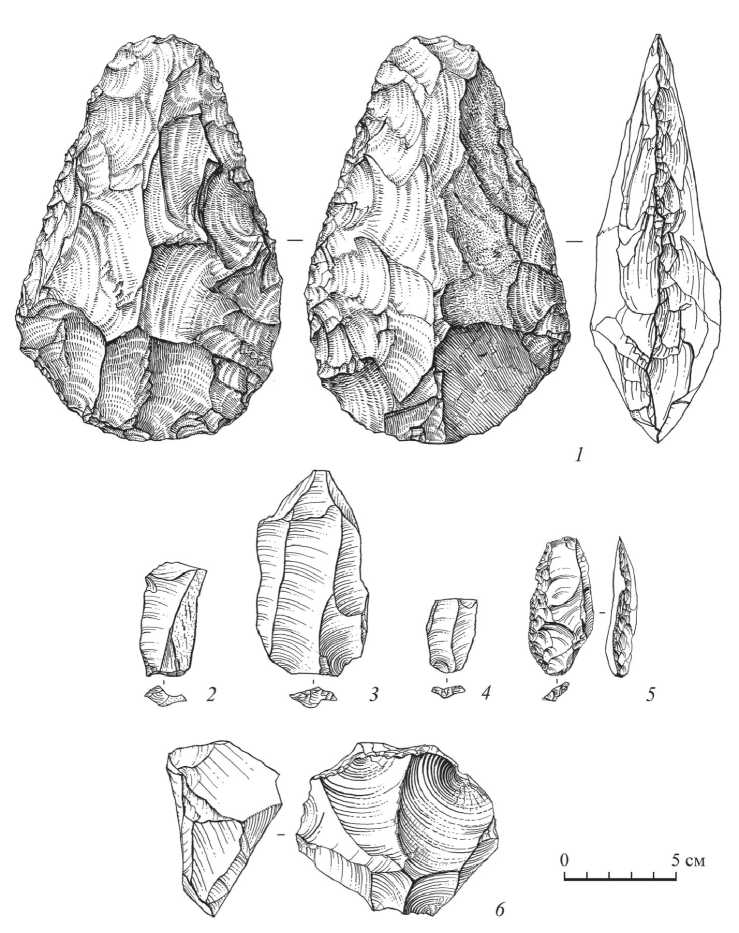

Рис. 2. Кадошское нижнепалеолитическое местонахождение.

Первый участок. Каменные изделия

1 – рубило-бифас; 2–4 – леваллуазские отщепы; 5 – продольное скребло; 6 – леваллуаз-ский нуклеус более высокой террасы (80–85 м). Ручное рубило залегало на глубине 30 см от поверхности в делювиальном коричневато-желтом суглинке со щебнем. Позднее поблизости от места находки ручного рубила на поверхности были найдены еще пять каменных изделий.

55–70-метровая терраса на местонахождении, по мнению геологов, является палеоузунларской. Ее морские отложения скрыты под мощной толщей (10 м) субаэральных пролювиально-делювиальных отложений в виде суглинков и щебня и прослеживаются, по данным бурения скважин, на отметке около 68 м над уровнем моря. Возраст их, установленный термолюминесцентным методом, – 392–420 тыс. лет. В пролювиально-делювиальном шлейфе террасы выявлены три коры выветривания (аналоги палеопочв). Средняя из них имеет термолюминесцентную дату 290 тыс. лет ( Абрамов , 1989). Если эти даты верны, каменные изделия, найденные на первом участке местонахождения, надо отнести ко времени не древнее второй половины среднего плейстоцена. Однако можно конкретизировать возраст этих находок. Дело в том, что они, по всей вероятности, переотложены и попали в делювиальные отложения 55–70-метровой террасы в результате сноса их эрозионными процессами с более высокой 80–85-метровой террасы, по мнению геологов (Там же), древне-эвксинской, расположенной в непосредственной близости от места находок каменных изделий. В этой связи обращает на себя внимание то, что делювий на этой террасе практически отсутствует, а морские отложения (галечник) сильно эродированы и обнажаются на поверхности. Следовательно, вполне можно предполагать, что каменные изделия на первом участке местонахождения первоначально залегали в прибрежно-морских (пляжевых) или субаэральных отложениях древнеэвксинской террасы, датируемой началом второй половины среднего плейстоцена.

Коллекция каменных изделий первого участка местонахождения состоит из 6 предметов. Это хорошо выраженные изделия с явными признаками ашель-ской и леваллуазской технологии изготовления орудий (рис. 2: 1–6 ). В их составе имеются:

– рубило-бифас;

– скребло;

– леваллуазские отщепы (3 экз);

– леваллуазский нуклеус.

Изделия изготовлены из местного сырья: пять изделий – из серого кремнистого мергеля, одно изделие (ручное рубило) – из серого кремнистого песчаника. Исходными отдельностями были угловатые обломки этих горных пород, вероятно, отобранные на каменистых осыпях где-то поблизости от местонахождения. Сохранность изделий хорошая. Они не окатанные, но имеют плотную коричневато-желтую и желтовато-коричневую патину, особенно изделия из кремнистого мергеля.

Нуклеус и отщепы указывают на леваллуазскую технологию первичного расщепления.

Показателен нуклеус (рис. 2: 6 ) (7,6 × 8,6 × 4,7 см). Он леваллуазский, овальной формы, слегка укороченных пропорций, изготовлен из толстого отщепа мергеля. Огранка его конвергентная. Нуклеус довольно сильно сработанный.

Отщепы (рис. 2: 2–4 ) (длина их от 9,2 до 3,3 см) также леваллуазского типа. Они пластинчатые, с продольной однонаправленной огранкой и фасетирован-ной ударной площадкой. На них сохранились следы от использования в работе (мелкая разреженная двусторонняя выкрошенность лезвий), по-видимому, в качестве ножей.

Четкими типами представлены оформленные орудия: рубило и скребло.

Рубило-бифас (рис. 2: 1 ) (18,7 × 11,9 × 6,0 см), несомненно, принадлежит к лучшим классическим образцам ашельских рубил-бифасов. Оно крупное, правильной удлиненной миндалевидной формы, с лезвием, протягивающимся по всему периметру и суженным дистальным концом. Обращает на себя внимание его тщательная отделка и удивительная симметрия. Орудие изготовлено, по-видимому, из куска (не отщепа) прочного серого кремнистого песчаника. Поперечное сечение его двояковыпуклое. Наиболее широкой является часть изделия, которая приходится на 3/4 его длины (если мерить от дистального конца), где с обеих сторон имеются рельефные поперечные ребра, образовавшиеся от снятия сколов от линии проксимального края. Эти ребра служат границей, отделяющей основную часть рубила (дистальный конец и продольные края) от его основания. Последнее укороченное. В плане оно имеет форму правильной дуги радиусом 5 см, причем вершина этой дуги располагается точно на продольной оси орудия. Сечение основания клиновидное за счет двусторонней обработки преимущественно крупными сколами. Негативы этих сколов на верхней более выпуклой стороне имеют удлиненные пропорции. Кромка основания имеет выраженные следы забитости, возможно, от использования в работе (рубка кости или дерева). Дистальный суженный конец является наиболее уплощенной частью орудия. Линия края его в плане закруглена мелкими сколами, снятыми преимущественно с нижней стороны. Верхняя сторона орудия имеет более интенсивную обработку, по сравнению с нижней стороной. На ней хорошо выражен гребень, совпадающий с продольной осью орудия и образованный крупными сколами оббивки, снятыми с боковых краев. Крупными сколами осуществлялось основное оформление орудия. Последующая же «доводка» и выравнивание краев, производились более мелкими сколами. Многие негативы сколов оббивки, хотя и располагаются ярусами, довольно плоские, вееровидных очертаний с заломами на концах. Такие негативы снятий указывают на использование при изготовлении рубила мягких (роговых, костяных) отбойников. Ретушь краев ограничивалась снятием единичных прерывистых фасеток. Оба боковых края тщательно выровнены, без крупных зазубрин и извилин. На нижней, более уплощенной стороне рубила обработка не сплошная. На правой ее половине сохранился значительный участок плоской необработанной поверхности исходного куска песчаника. На прилегающем крае обработка незначительная, несколько небольших и стелящихся негативов легкой выравнивающей оббивки располагаются здесь только на перегибе края к основанию. Левая половина нижней стороны, напротив, интенсивно оббита сначала крупными сколами, негативы которых переходят линию продольной оси орудия, а затем мелкими сколами и прерывистыми фасетками ретуши. Как и на верхней стороне, негативы обработки в массе своей плоские, вееровидных очертаний.

Скребло принадлежит к категории простых продольных скребел (рис. 2: 5 ). Орудие (6,3 × 2,8 × 1,2 см) изготовлено из удлиненного леваллуазского отщепа с фасетированной ударной площадкой. Лезвие его слабо выпуклое и оформлено распространенной плоской чешуйчатой ретушью.

Надо сказать, что описанное выше рубило из ансамбля изделий первого участка Кадошского местонахождения (в настоящее время находится в краеведческом музее г. Туапсе) по технике изготовления характерно для развитого аше-ля. Оно не имеет прямых аналогий. На близких к месту его находки территориях Абхазского Причерноморья и Закубанья известные рубила, хотя и не образуют типологического единства и разновременные, все же выглядят в основном более поздними. Они отличаются довольно небольшими размерами, отсутствием симметрии и грубоватой отделкой. В. П. Любин справедливо относил их к позднему ашелю ( Любин , 1977). Пожалуй, единственным хорошо сделанным среди этих рубил является крупное симметричное ланцетовидное рубило, найденное на Яштухе близ Сухуми ( Коробков , 1964). К сожалению, оно было обнаружено на поверхности и не имеет геохронологической привязки. Однако техника изготовления этого замечательного рубила (оформление поочередной оббивкой плоской и выпуклой стороны орудия) ясно указывает на его позднеашельский и, возможно, даже раннесреднепалеолитический возраст.

Второй участок местонахождения

На втором участке Кадошского местонахождения каменные изделия связаны с 75–85-метровой террасой, т. е. более древней. В промоинах и расчистках хорошо видно строение этой террасы. Морские отложения ее залегают на цоколе из дислоцированных флишевых известняков, мергелей и песчаников, по-види-мому, палеогенового возраста. Они представлены галечником выше по разрезу с песчано-гравийными прослоями. Мощность этих отложений у бровки террасы – 4–5 м, у тылового шва – 2–3 м. Морские отложения перекрыты пролювиально-делювиальными коричневато-желтыми суглинками, насыщенными мелким выветрелым щебнем с более крупными обломками мергелей, известняков и песчаников. Мощность их не превышает 3–4 м. При этом в тыльной части террасы они почти полностью размыты, и на поверхности обнажаются остатки морских отложений (рис. 3: Б ).

В промоине у тылового шва террасы в самом низу морских гравийно-галечных отложений была обнаружена богатая и хорошо сохранившаяся малакофау-на, позволившая датировать эти морские отложения террасы.

Раковины моллюсков представлены целыми и обломками, среднего и мелкого размера и принадлежат следующим видам (определение Т. А. Яниной):

Didacna pontocaspia Pavl.

Didacna akschaena Popov

Didacna cf. borisphenica Neves.

Dreissena polymorpha polymorpha (Pall.)

Dreissena polymorpha arnoldi Andrus .

Monodacna cf. subcolorata (Andrus.) Wass.

Рис. 3. Кадошское нижнепалеолитическое местонахождение

А – расположение первого (1) и второго (2) участков местонахождения. Вид с востока; Б – второй участок местонахождения. Стрелкой показано место находки ашельского орудия (рис. 4: 4 ) в пляжевых отложениях древнеэвксинской террасы. Вид с востока; В – второй участок местонахождения. Стрелкой показано место находки рубила-бифаса. Вид с севера

В составе этого малакофаунистического сообщества все виды солоноватоводные, незначительно преобладает Didacna pontocaspia , причем имеются как взрослые, так и молодые представители вида. Этот вид дидакн является характерным для древнеэвксинского бассейна, что дает основание для заключения о древнеэвксинском возрасте отложений с данной ассоциацией малакофауны.

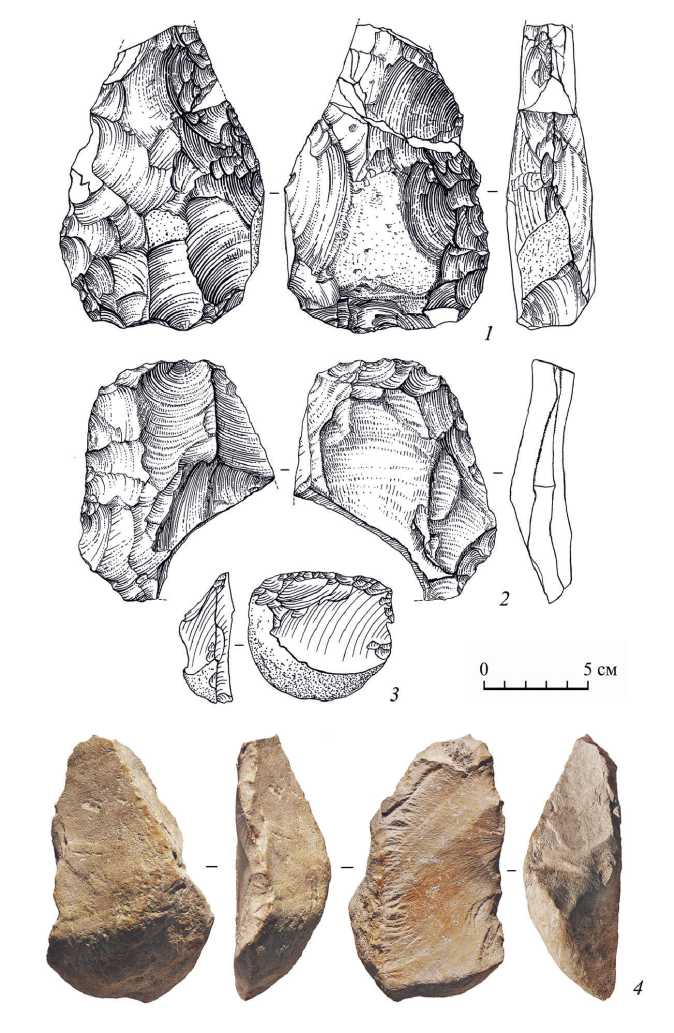

Для датировки самих изделий важное значение имеют условия их залегания, позволяющие предполагать, что они связаны именно с морскими (пляжевыми) отложениями террасы, имеющими древнеэвксинский возраст. Об этом свидетельствует, прежде всего, находка в этих отложениях ашельского орудия (ножа с обушком, рис. 4: 4 ). Орудие залегало в мелком галечнике с раковинным детритом почти на контакте с цоколем террасы (рис. 3: Б ) недалеко от места нахождения отмеченных выше малакофаунистических остатков. Другие изделия найдены в 50 м от него (дальше от тылового шва террасы). При этом одно из них (рубило-бифас, рис. 4: 1 ) было обнаружено в коричневато-желтом суглинке со щебнем (рис. 3: В ). Еще два изделия найдены поблизости от ручного рубила на поверхности. При этом выяснилось, что все эти изделия происходят из выбросов окопов времен войны. Поэтому, очевидно, что первоначально они залегали в низах субаэральных суглинков или же, что наиболее вероятно, в кровле морских отложений террасы.

На рассматриваемом участке местонахождения заслуживают внимания четыре каменных изделия: рубило-бифас, нуклеус, скребло и частично двусторонне обработанный нож с обушком.

Рубило-бифас (рис. 4: 1 ) (15,2 × 9,8 × 3,6 см) изготовлено из гальки розовато-светло-серого окремненного известняка (имеет свежие повреждения). Оно крупное, симметричное, правильной удлиненной миндалевидной формы и двояковыпуклым поперечным сечением. Боковые края его слабо выпуклые, без извилин, тщательно обработаны плоскими крупными и мелкими сколами и ретушью с обеих сторон. На нижней стороне сохранилась часть поверхности исходной гальки. Дистальный конец отломан. Пятка немного суженная (короче максимальной ширины орудия), слегка выпуклая и хорошо обработана мелкими сколами. Для изготовления орудия использовался «мягкий» отбойник, по всей вероятности, из кости, рога или дерева. Орудие не окатанное, покрыто белесой патиной. На лезвиях местами видна затупленность в виде истирания кромок от резания нетвердого материала, видимо мяса.

Нуклеус (рис. 4: 2 ) (10,8 × 9,0 × 2,3 см) изготовлен из обломка розовато-серого окремненного песчаника, леваллуазский, удлиненной подчетырехугольной формы, с двумя оформленными противолежащими ударными площадками, продольного расщепления, сильно сработанный, покрыт плотной розовато-серой патиной, слегка окатанный, имеет свежие повреждения.

Скребло (рис. 4: 3 ) (5,9 × 5,5 × 2,2 см) изготовлено из грубого отщепа розовато-коричневого высококачественного кремня, сколотого с нуклеуса из хорошо окатанной гальки. Само орудие не окатанное. Оно относится к категории поперечных (широких) скребел. Форма его овальная, слегка укороченная. Лезвие тонкое, немного выпуклое, тщательно обработано чешуйчатой ретушью. На нем сохранились едва различимые следы износа (истирание кромки) от резания мягкого материала, видимо мяса.

Рис. 4. Кадошское нижнепалеолитическое местонахождение. Второй участок. Каменные изделия

1 – рубило-бифас; 2 – леваллуазский нуклеус; 3 – поперечное скребло; 4 – частично двусторонне обработанный нож с обушком

Нож с обушком, частично двусторонне обработанный (рис. 4: 4 ) (12,0 × 7,2 × 4,4 см), изготовлен из крупного широкого первичного отщепа, сколотого с гальки светло-серого окремненного известняка, грубо обработанный, удлиненной подтреугольной формы, асимметричный, с треугольным поперечным сечением, однолезвийный. Лезвие протягивается по всей длине орудия. Оно прямое, зазубренное и извилистое, обработано мелкими сколами преимущественно с верхней стороны. Дистальный конец узкий, закругленный с зазубренной кромкой. Обушок, как и лезвие, протягивается по всей длине орудия. Он угловато-выпуклый. Его верхняя часть оформлена крупными крутыми сколами, а нижняя – образована краем гальки, использованной для изготовления заготовки для орудия. Проксимальный конец орудия тонкий и не обработанный. Орудие слегка окатанное и покрыто желтоватой патиной.

Описанные изделия, несомненно, являются ашельскими, при этом, как и изделия первого участка местонахождения, представляют собой ашель с леваллу-азской технологией первичного расщепления.

Выводы и заключение

Анализ условий залегания каменных изделий Кадошского нижнепалеолитического местонахождения позволяет сделать заключение, что они связаны с прибрежно-морскими (пляжевыми) отложениями древнеэвксинской террасы и могут быть датированы временем завершения накопления этих отложений и началом формирования на них субаэрального покрова в виде делювиально-пролювиальных суглинков. Иначе говоря, Кадошское местонахождение, по всей вероятности, синхронно древнеэвксинской (конец) или палеоузунлар-ской (начало) стадиям древнеэвксинской трансгрессии Черного моря, коррелируемыми, соответственно, с MIS 12 (окское оледенение) и MIS 11 (лихвинское межледниковье Русской равнины) и имеет возраст в интервале ~ 470–400 тыс. л. н. (датировка интервала по: Railsback et al ., 2015). Таким образом, оно является одним из самых древних среди известных в настоящее время нижнепалеолитических памятников Северо-Западного Кавказа3.

Каменные изделия обоих участков местонахождения относятся к ашелю с леваллуазской технологией первичного расщепления. Изделия этих участков по технике изготовления не различаются, однако по исходному сырью и типологии они другие. Эти различия вполне можно объяснить вариабельностью изделий в рамках одной каменной индустрии. Вместе с тем, вероятно и то, что перед нами остатки кратковременных стоянок разных групп ашельского населения, близких по культурным традициям. На кратковременный характер стоянок указывают малочисленность на них культурных остатков, а также состав каменных изделий, характеризующийся неполными технологическими цепочками изготовления орудий. В частности, в технологии первичного расщепления на стоянках представлены только израсходованные нуклеусы, тогда как отщепы единичные. Орудия также полностью оформленные и со следами использования в работе.

Аналоги Кадошского нижнепалеолитического местонахождения на Северо-Западном Кавказе пока неизвестны. Это можно объяснить слабой изученностью в регионе памятников этого времени и трудностью их обнаружения в соответствующих им по возрасту отложениях, которые скрыты под более поздними наносами или размыты эрозией. Однако культурные традиции создателей каменных орудий этого местонахождения проявляются вполне отчетливо. Они, по-видимому, имеют южное происхождение. На это указывают типология рубил, а также наличие среди других орудий местонахождения скребла, изготовленного из явно не местного розовато-коричневого кремня. Ближайшие выходы этого кремня имеются в южной части Черноморского побережья, в частности в окрестности Сочи и на территории Абхазии ( Щелинский , 2007), где он в виде конкреций залегает в верхнетуронских известняках верхнего мела ( Миланов-ский, Хайн , 1963).

Исследование Кадошского нижнепалеолитического местонахождения имеет важное теоретическое значение, поскольку четко показывает, что Северо-Западный Кавказ, как и более южные регионы Кавказа, входил в зону распространения типичного ашеля.

Список литературы Кадошское нижнепалеолитическое местонахождение на Черноморском побережье Северо-Западного Кавказа: новые данные

- Абрамов С. Е., 1989. Результаты изучения условий развития и режима экзогенных геологических процессов в пределах Азово-Черноморского побережья Краснодарского края. Отчет Черноморской инженерно-геологической, гидрогеологической и геоэкологической партии за 1983–1988 годы. Сочи: Лазаревская гидрогеологическая партия.

- Аутлев П. У., 1963. Абадзехская нижнепалеолитическая стоянка. Майкоп: Адыгейское кн. изд-во. 224 с. (Труды Адыгейского НИИЯЛИ; т. III.)

- Дороничев В. Б., 2004. Ранний палеолит Кавказа: между Европой и Азией // Невский археолого-историографический сборник: к 75-летию А. А. Формозова / Отв. ред. А. Д. Столяр. СПб.: Изд-во СПбГУ. С. 234–261.

- Дороничев В. Б., Голованова Л. В., 1987. Шаханская позднеашельская мастерская // КСИА. Вып. 189. С. 56–62.

- Дороничева Е. В., Недомолкин А. Г., Мурый А. А., 2018. Новые находки ашельских бифасов в Республике Адыгея // VIII «Анфимовские чтения» по археологии Западного Кавказа: материалы Междунар. археолог. конф. (г. Анапа, 3 мая – 1 июня 2018 г.). Краснодар: Шлепнев М. В. С. 72–75.

- Замятнин С. Н., 1949. Некоторые данные о нижнем палеолите Кубани // Сборник Музея антропологии и этнографии. Т. XII / Отв. ред. С. П. Толстов. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 485–498.

- Замятнин С. Н., 1961. Очерки по палеолиту. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 176 с.

- Коробков И. И., 1964. Новая находка ручного рубила на Яштухе // КСИА. Вып. 101. С. 77–80.

- Любин В. П., 1977. Ашельская эпоха на Кавказе // Всесоюзная конференция «Новейшие достижения советских археологов»: тез. докл. М. С. 1–4.

- Любин В. П., 1998. Ашельская эпоха на Кавказе. СПб.: Петербургское Востоковедение. 192 с.

- Mилановский E. E., Хайн В. E., 1963. Геологическое строение Кавказа. М.: Изд-во MГУ. 358 с.

- Муратов В. М., Аутлев П. У., 1971. Среднехаджохское раннепалеолитическое поселение // Палеолит и неолит СССР. Т. 6. М.; Л.: Наука. С. 41–48. (МИА; № 173.)

- Паничкина М. З., 1961. Новые палеолитические находки на реке Псекупс (Кубань) // КСИА. Вып. 82. С. 49–58.

- Формозов А. А., 1952. Нижнепалеолитические местонахождения Прикубанья (по данным разведок 1950 года) // КСИИМК. Вып. 46. С. 31–41.

- Формозов А. А., 1960. Исследования памятников каменного века на Северном Кавказе в 1957 году // КСИА. Вып. 78. С. 13–21.

- Формозов А. А., 1962. Относительная хронология древнего палеолита Прикубанья // СА. № 4. С. 17–27.

- Формозов А. А., 1965. Каменный век и энеолит Прикубанья. М.: Наука. 160 с.

- Щелинский В. Е., 2007. Палеолит Черноморского побережья Северо-Западного Кавказа (памятники открытого типа). СПб.: Европейский Дом. 189 с.

- Щелинский В. Е., 2008. Адербиевское ашельское местонахождение на Черноморском побережье Северо-Западного Кавказа // АВ. № 15. С. 18–36.

- Щелинский В. Е., 2021. Ранний ашель Западного Предкавказья. СПб.: Петербургское Востоковедение. 132 с.

- Щелинский В. Е., Гагашьян В. М., 1980. Ашельское рубило из окрестностей Туапсе // СА. № 4. С. 244–248.

- Щелинский В. Е., Кузнецов Е. В., 2020. Местонахождения Сорокин и Игнатенков Куток на террасах р. Псекупс (Закубанье) в контексте раннего и среднего палеолита Северо-Западного Кавказа // Раннепалеолитические памятники и природная среда Кавказа и сопредельных территорий в раннем-среднем плейстоцене / Отв. ред.: Е. В. Беляева, А. С. Тесаков. СПб.: Петербургское Востоковедение. С. 91–142.

- Щелинский В. Е., Лунев М. Ю., Кузнецов Е. В., 2019. Новые исследования раннепалеолитического местонахождения Игнатенков Куток на р. Псекупс в предгорьях Северо-Западного Кавказа // Записки ИИМК РАН. № 21. С. 9–23.

- Щелинский В. Е., Трихунков Я. И., Кузнецов Е. В. и др., 2020. Палеолитические местонахождения на р. Псекупс (предгорья Северо-Западного Кавказа): новые данные // Восточная Европа, Кавказ, Ближний Восток в каменном веке: хронология, источники и культурогенез: Междунар. конф: тез. докл. / Ред.: К. Н. Гаврилов, Е. В. Леонова. М.: ИА РАН. С. 98–99.

- Щелинский В. Е., Трихунков Я. И., Симакова А. Н., 2021. Археологические исследования разреза с фауной псекупского фаунистического комплекса раннего плейстоцена на р. Псекупс у станицы Саратовской (предгорья СЗ Кавказа): первые результаты // Пути эволюционной географии: материалы II Всерос. науч. конф., посвящ. памяти проф. А. А. Величко (Москва, 22–25 ноября 2021 г.). М.: Ин-т географии РАН. С. 743–747.

- Golovanova L. V., 2000. Late Acheulean of the Northern Caucasus and the Problem of Transition to the Middle Paleolithic // Early Humans at the Gates of Europe / Eds.: D. Lordkipanidze, O. Bar-Yosef, M. Otte. Liège: Centre de recherches archéologiques, Université de Liège. P. 49–65. (Études et Recherches Archéologiques de l’ Université de Liège; vol. 92.)

- Railsback L. B., Gibbard P. L., Head M. J., Voarintsoa N. R. G., Toucanne S., 2015. An optimized scheme of lettered marine isotope substages for the last 1.0 million years, and the climatostratigraphic nature of isotope stages and substages // Quaternary Science Reviews. Vol. 111. P. 94–106.