Кафедре общественного здоровья и здравоохранения (с курсами правоведения и истории медицины) Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского 100 лет

Автор: Еругина M.B., Петров В.В., Завьялов А.И., Ищенко Ю.В., Долгова Е.М., Абызова Н.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Научные школы и памятные даты

Статья в выпуске: 3 т.19, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена юбилею кафедры общественного здоровья и здравоохранения (с курсами правоведения и истории медицины). Представленный исторический обзор позволил выявить практический и теоретический вклад сотрудников кафедры в ее организацию и развитие, отразить основные этапы формирования работы, направленной на подготовку врачей - организаторов здравоохранения и санитарное просвещение среди жителей региона. Введены в оборот новые данные, ранее остававшиеся за рамками научных исследований и литературы. Источниковедческой базой статьи стали материалы Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Государственного архива Саратовской области (ГАСО), архива Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского, работы, написанные в первой четверти XX столетия выдающимися деятелями регионального здравоохранения ГА. Лапидусом и К.А. Коноваловым, а также сборники статей, опубликованные в честь 40- и 50-летия октябрьских событий 1917 г. Все это наряду с использованием современной литературы и новейших публикаций позволило систематизировать и обобщить полученные данные, написав на их основе исторический обзор.

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения (с курсами правоведения и истории медицины), саратовский государственный медицинский университет им. в.и. разумовского, социальная гигиена

Короткий адрес: https://sciup.org/149144832

IDR: 149144832 | УДК: 614.2:378.4 | DOI: 10.15275/ssmj1903308

Текст научной статьи Кафедре общественного здоровья и здравоохранения (с курсами правоведения и истории медицины) Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского 100 лет

DOI:

1 Введение. Ряд аспектов заявленной темы неоднократно затрагивался в различных публикациях, однако многие из них до сих пор оставались за рамками научных специальных научных изысканий. Не претендуя на отражение в рамках настоящей работы всех аспектов темы, представляется важным на основе анализа источников и литературы выявить связанные с ней тенденции, проблемы и противоречия, осветить их с использованием современных теоретических и методологических подходов. Все это позволит сместить исследовательские акценты, взглянуть на историю развития кафедры под новым углом зрения, что, несомненно, будет способствовать систематизации знаний, обобщению теоретического и практического опыта исторических исследований, более углубленному изучению и анализу вопросов истории развития отечественного здравоохранения и медицины в целом.

Методика написания обзора. Введены в оборот новые данные, ранее остававшиеся за рамками научных исследований и литературы. Источниковедческой базой статьи стали материалы Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Государственного архива Саратовской области (ГАСО), архива Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского, работы, написанные в первой четверти ХХ столетия выдающимися деятелями регионального здравоохранения Г. А. Лапидусом и К. А. Коноваловым, а также сборники статей, опубликованные в честь 40- и 50-летия октябрьских событий 1917 г. Современная литература и новейшие публикации позволили встроить полученные данные в соответствующий исторический контекст.

В сентябре 2023 г. исполнилось 100 лет со дня организации кафедры общественного здоровья

Corresponding author — Yuri V. Ishchenko

Тел.: +7 (917) 2062204

1917. All this, along with the use of modern literature and summarize the data obtained, writing a historical review on

Department of Public Health and Health (with Courses in Law and History и здравоохранения (с курсами правоведения и истории медицины). Основанием для организации кафедр социальной гигиены на медицинских факультетах университетов России являлось постановление научно-технической секции Государственного ученого совета Народного комиссариата просвещения от 3 октября 1921 г., в вéдении которого находились все высшие учебные заведения страны. Уже на следующий год правление Саратовского университета начало активно заниматься подготовительной работой по организации кафедры социальной гигиены, где бы сотрудники могли получить возможность проводить не только учебный процесс со студентами, но и заниматься научно-исследовательской деятельностью [1, с. 42–45].

Первым руководителем кафедры социальной гигиены был назначен заместитель председателя Саратовского губернского исполнительного комитета К. А. Коновалов — выпускник Военно-медицинской академии, имевший до этого 5-летний опыт административной и организационно-методической работы в практическом здравоохранении в Петровском уезде и в г. Саратове [2, ед. хр. 1385, св. 47].

На должности преподавателей кафедры были приглашены врачи Г. А. Лапидус и Г. М. Желябовский, имевшие опыт практической работы по распространению социально-гигиенических знаний и организации санитарного просвещения среди населения в регионе [2, ед. хр. 1385, св. 47]. Так, еще в 1919 гг. А. Лапидус проводил занятия по социальной гигиене для учителей Автономной области немцев Поволжья. Затем с 1920 по 1925 г. он работал заведующим Саратовским домом санитарного просвещения, выступал с многочисленными лекциями и беседами перед населением региона по актуальным вопросам гигиенических знаний [3, оп. 2, д. 101, л. 19]. Г. А. Лапидус успешно совмещал свою основную работу в Туберкулезном институте Саратовского горздравотдела, где возглавлял отдел социальной патологии и профилактики туберкулеза. Кроме того, в середине 1920-х гг. активно занимался общественной работой во вновь организованном обществе социальной и экспериментальной гигиены на базе кафедры общей гигиены Саратовского университета [4, с. 17].

Первоначально кафедра располагалась в помещениях Дома санитарного просвещения, где были оборудованы кабинеты по изучению санитарной статистики, профессиональных вредностей и антропометрии.

Занятия со студентами V курса медицинского факультета Саратовского университета на кафедре социальной гигиены начались 31 октября 1923 г., когда заведующий кафедрой прочитал лекцию на тему «Врач, медицина и социальная гигиена», в которой он особо обратил внимание слушателей не только на подготовку будущего врача к лечебной деятельности, но и получение широкого спектра знаний в организации здравоохранения и санитарного просвещения. Содержание первой лекции К. А. Коновалова опубликовано в журнале «Саратовский вестник здравоохранения» (1923, № 7–8) и в отдельном оттиске в типографии г. Вольска [5].

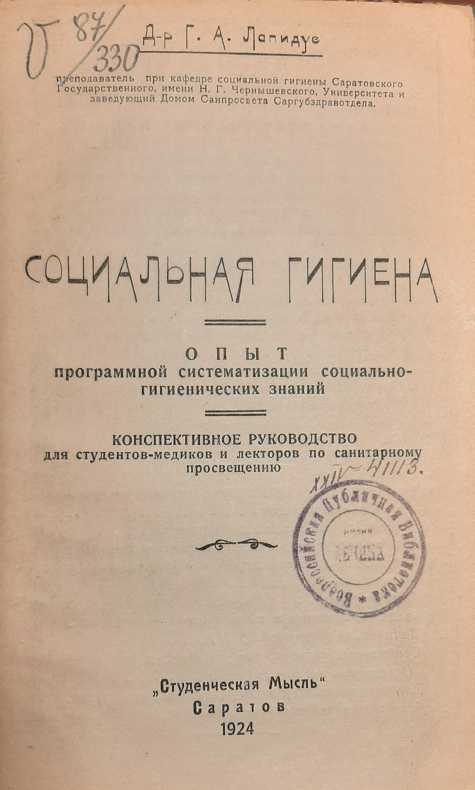

Отсутствие учебников для студентов по дисциплине «Социальная гигиена» побудило Г. А. Лапидуса написать и издать в 1924 г. учебное пособие «Социальная гигиена. Опыт программной систематизации социально-гигиенических знаний. Конспективное руководство для студентов-медиков и лекторов по санитарному просвещению», в котором освещался базовый учебный материал по программе, утвержденной советом университета, а также методы организации и проведения санитарно-просветительской работы [6] (рис. 1).

В связи с большим объемом работы в Саратовском губернском отделе здравоохранения и невозможностью совмещать деятельность в университете К. А. Коновалов в июле 1926 г. уволился из вуза по собственному желанию.

В 1927 г. К. А. Коновалов переведен на работу в Москву в Народный комиссариат здравоохранения РСФСР на должность члена коллегии. В дальнейшем он возглавлял организационно-административный отдел Народного комиссариата здравоохранения, был председателем Совета по вопросам рационализации при Народном комиссариате здравоохранения.

Постановлением Совнаркома РСФСР от 13.01.1930 и приказом Наркомздрава РСФСР от 17.01.1930 К. А. Коновалов освобожден от обязанностей члена коллегии Наркомздрава в связи с назначением его на должность заведующего Уральским областным отделом здравоохранения Свердловской губернии [7].

В последующие годы на кафедру приглашены специалисты, имевшие богатый опыт организаторской и врачебной деятельности в области практического здравоохранения: П. А. Дмитриев, С. И. Романов, Н. П. Нацаренус, А. А. Мальков, Т. С. Стебляева, М. И. Сокольский, И. Б. Шустерман [1, с. 42–45].

Уже на этапе становления и организации кафедры большое значение уделялось комплектованию библиотечного фонда, в основу которого легли материалы Санитарного бюро Саратовского губернского земства, периодические издания губернских съездов земских врачей, монографии по вопросам эпидемиологии, демографии, санитарной статистики, отчетные документы, альбомы санитарных таблиц, планы уездных земских больниц. Профилактическое направление земской медицины стало одним из ведущих принципов и получило свое дальнейшее развитие в советском здравоохранении, что, в свою очередь, обусловило необходимость всестороннего изучения и обобщения исторического опыта для решения насущных практических задач общественного здоровья. Деятельность преподавателей кафедры социальной гигиены была нацелена на решение задачи подготовки таких врачей, которые могли бы в практической работе умело сочетать лечебно-профилактическую деятельность с проведением массовых оздоровительных мероприятий среди населения. Эти основополагающие направления легли в основу при разработке первой рабочей программы по социальной гигиене, включавшие следующие вопросы: 1) санитарного состояния сельских населенных пунктов; 2) заболеваемости населения в регионе и демография; 3) проблем труда и быта; 4) истории развития медицины и здравоохранения; 5) основных принципов советского здравоохранения [1, с. 42–45; 4, с. 17].

Разработка социально-гигиенических проблем, которая велась кафедрами социальной гигиены в первые годы их создания в медицинских вузах, охватывала большой круг вопросов здравоохранения: проблемы школьной гигиены, труда, охраны материнства и младенчества. Борьба с социальными болезнями, туберкулезом, венерическими болезнями разрабатывалась в рамках социальной гигиены прежде всего потому, что на многих клинических кафедрах руководители их не были в тот момент подготовлены к тому, чтобы с социально-гигиенических позиций вести разработку этих дисциплин [9, с. 361].

В начале 1920-х гг. в рабочих программах кафедры социальной гигиены значительное место отводилось изучению социального здоровья различных категорий населения. В центре внимания находились жилищно-бытовые условия и условия труда, причины, меры профилактики и способы борьбы с социальными заболеваниями. Изучались вопросы социального страхования и планирования здравоохранительных мероприятий, питания, демографии, физического развития, заболеваемости и смертности населения.

В 1924 г. впервые в программу прохождения летней производственной практики на базах районных лечебных учреждений для студентов V курса медицинского факультета были включены вопросы проведения санитарного просвещения и организации передвижных выставок в сельских населенных пунктах под руководством преподавателей вуза и сотрудников Саратовского дома санитарного просвещения [3, оп. 1, д. 24, л. 7–8].

За летний период 1924 г. врачами-лекторами и преподавателями медицинского факультета университета было прочитано приблизительно 900 лекций, посвященных профилактике инфекционных заболеваний, что в значительной мере повлияло на улучшение состояния эпидемиологической ситуации по малярии в регионе [8, с. 75].

После выхода Постановления Наркомздрава РСФСР «О совместной санитарно-просветительной работе» от 21.01.1925 коллективом кафедры совместно с Домом санитарного просвещения

Рис. 1. Первое учебное пособие по социальной гигиене для студентов медицинского факультета Саратовского университета, написанное Г. А. Лапидусом (1924)

и органами практического здравоохранения разработан комплексный план по пропаганде медицинских знаний среди населения с привлечением в эту работу врачей, средних медицинских работников и студентов старших курсов медицинских факультетов университетов.

На состоявшемся Всероссийском методическом совещании по высшему медицинскому образованию в Москве в октябре 1925 г. принят новый учебный план, согласно которому социальная гигиена в высших учебных медицинских заведениях становилась обязательным предметом. Новый учебный план имел целью воспитание врачей с такой теоретической и практической подготовкой, которые, с одной стороны, являлись бы активными проводниками государственной политики в сфере советского здравоохранения, а с другой стороны, оказывали бы населению квалифицированную медицинскую помощь [12, с. 370].

В дальнейшем направления научно-исследовательской работы сотрудников кафедры включали вопросы социальной гигиены, санитарной статистики, общественного здоровья, санитарного просвещения, организации здравоохранения и истории медицины.

После увольнения К. А. Коновалова руководство кафедрой с 1926 по 1928 г. осуществлял старший ассистент Г. А. Лапидус, имевший ранее большой опыт руководящей, организационной и методической работы. В соответствии со сложившимися к этому времени зарубежными и отечественными тенденциями основным научным направлением деятельности ее сотрудников становится изучение вопросов гигиены труда и борьбы с профессиональными заболеваниями, социальной патологией.

-

10 апреля 1926 г. отделом здравоохранения Саратовской губернии был учрежден Институт по изучению профессиональных заболеваний и их профилактике, в котором под руководством Г. А. Лапидуса по совместительству работали сотрудники кафедры социальной гигиены: Г. М. Желябовский, Н. П. Наца-ренус, С. И. Романов, М. И. Сокольский, которые составляли значительную часть сотрудников.

-

1 октября 1926 г. в институте было открыто стационарное отделение профессиональных заболеваний, что позволяло значительно улучшить научные исследования по изучению этиологии, патогенеза, клиники и проведения мер профилактики профессиональных болезней среди работников сельского хозяйства.

В 1925 г. в программу по дисциплине «Социальная гигиена» были включены вопросы профессиональных болезней, а в 1927 г. с целью более углубленного изучения вопросов профессиональной патологии организован специальный приват-доцентский курс [4, с. 17].

В сентябре 1930 г. кафедра социальной гигиены разделилась на две самостоятельные кафедры: гигиены труда, которую возглавил доцент Г. А. Лапидус; социальной гигиены — руководителем кафедры был назначен доцент Г. М. Желябовский. В этот период на кафедре работали ассистенты П. Л Воробьев, Н. Г. Гусев, Г. И. Кример, Н. П. Нацаренус, И. Б. Шустерман. На кафедре обучались три аспиранта: И. А. Кутлов, Я. И. Зацепин и П. Л. Воробьев.

В конце 1920-х гг. сотрудниками кафедры было выполнено примерно 30 научных работ, из которых семь заслуживали внимания со стороны органов практического здравоохранения Саратовской области. Так, Г. М. Желябовский написал статью «К вопросу диспансеризации лечучреждений»; А. А. Мальков — «Естественное движение населения Саратовской губернии за 1914–1925 годы» и «Сельские водопроводы Нижневолжского края»; И. Б. Шустерман опубликовал четыре работы: «Применение выборочного метода в санитарной статистике», «Рак матки и плодовитость», «Смертность от рака в Саратове», «Переселение крестьян в Новоузенский уезд и его санитарное значение» (совместно с Г. М. Желябовским) [1, с. 42–45].

На основании Постановления Совета народных комиссаров РСФСР от 19.06.1930 и Центрального исполнительного комитета СССР от 23.07.1930 (№40/237) медицинский факультет был выделен из состава Саратовского университета с 01.01.1931 и преобразован в самостоятельный Саратовский медицинский институт с тремя факультетами: лечебным, санитарно-гигиеническим, охраны материнства и младенчества [10, с. 8].

В 1931 г. в связи с увеличением числа приема студентов в медицинский институт и введением преподавания на кафедре дисциплины «История медицины» были избраны на должность доцента Е. М. Гуревич и ассистента - Г. И. Кример.

После перехода Е. М. Гуревича на работу в Центральный институт эпидемиологии и микробиологии в г. Москву с 1933 г. курс истории медицины в течение 25 лет преподавал доцент Г. И. Кример. В этом же году он подготовил к изданию руководство по теории и практике охраны материнства и младенчества.

В начале 1930-х гг. два сотрудника кафедры И. Б. Шустерман и Г. И. Кример активно работали над выполнением диссертационных исследований на темы (соответственно): «Смертность от туберкулеза в Саратове за 1900–1930 гг.» и «Демографическая и бытовая характеристика кадровых рабочих завода имени В. И. Ленина».

За первые 12 лет деятельности с кафедры социальной гигиены вышло четыре профессора, которые в дальнейшем работали в вузах разных городов страны (К. А. Коновалов и Г. А. Лапидус — Институт усовершенствования врачей в Москве, А. А. Мальков - Астрахань и Г. М. Желябовский - Саратов) [1, с. 42–45].

В 1936 г. на основании постановлений Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) учебные планы медицинских вузов в стране были пересмотрены, по результатам которых значительно увеличилось количество учебных часов на преподавание общественных, военных и санитарных дисциплин.

В 1940 г. произошло переименование кафедры социальной гигиены в кафедру организации здравоохранения и истории медицины, обусловленное изменением вектора научных исследований, соответствующих изучению теоретических и практических вопросов в организации управления здравоохранением и проведению мероприятий, направленных на здоровьесбережение населения [11].

В период Великой Отечественной войны основное внимание сотрудников кафедры было уделено организации и проведению мероприятий, связанных с реабилитацией больных и раненых военнослужащих, находившихся на лечении в эвакогоспиталях Саратовской области. После окончания войны научные исследования кафедры были направлены на изучение и обобщение опыта работы органов практического здравоохранения в военное время и санитарных последствий войны (Г. Н. Гусева, П. Л. Воробьева), а также заболеваемости и смертности населения (Г. М. Желябовский, Г. Н. Гусев, П. Л. Воробьев, Г. И. Кример) [13].

Коллектив кафедры прилагал немало усилий для тесного взаимодействия с органами практического здравоохранения в изучении, обобщении и распространении передового опыта работы отдельных лечебно-профилактических учреждений в г. Саратове и районах области. Для проведения более эффективной работы в данном направлении на кафедру организации здравоохранения в конце 1950-х гг. были приглашены сотрудники, имевшие опыт руководителей практического здравоохранения: Я. И. Бисеров (в прошлом - заместитель министра здравоохранения Марийской АССР) и врач Г. М. Безобразова, которые активно включились в учебную и научно-исследовательскую работу коллектива.

Результаты многолетних исследований Г. М. Безобразовой по изучению перинатальной смертности в Саратове завершились в 1968 г. защитой диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук [11, с. 147].

С 1958 г. кафедру организации здравоохранения в течение двух лет возглавлял ученик профессора Г. М. Желябовского доцент Г. Н. Гусев, а с 1960 по 1963 г. кафедрой руководила кандидат медицинских наук К. И. Вершинина. В этот период ведущее место в научно-исследовательской работе сотрудников кафедры занимали вопросы изучения санитарного просвещения по профилактике острых инфекционных (дифтерии, скарлатины, малярии, коклюша, брюшного тифа) и социальных болезней (туберкулеза, венерических заболеваний и алкоголизма).

По мере снижения уровня заболеваемости инфекционными заболеваниями в конце 1960-х гг. приоритетным направлением научных исследований становится изучение статистики патологий сердечно-сосудистой, нервной, иммунной, пищеварительной и эндокринной систем, обусловленных изменением социально-технологического уклада жизни населения региона. Коллектив кафедры совместно с сотрудниками Саратовского дома санитарного просвещения проводил обширную работу среди жителей Саратовской области по распространению медицинских знаний, пропаганде здорового образа жизни и профилактических мероприятий, направленных на предупреждение развития соматических болезней.

В течение двух лет (с 1963 по 1965 г.) кафедрой руководила ассистент Ю. М. Миленькая и активно занималась изучением транспортного травматизма в Саратове. По окончании проведенного научного исследования в июне 1969 г. она успешно защитила докторскую диссертацию на тему «Транспортный травматизм в Саратове и пути его снижения» [14].

В 1966 г. на основании приказа Минздрава СССР кафедра организации здравоохранения в Саратовском медицинском институте переименована в кафедру социальной гигиены и организации здравоохранения. В течение 26 лет (до 1992 г.) кафедру возглавлял доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РСФСР Л. Г. Горчаков. Под его руководством научно-исследовательская деятельность кафедры была направлена на изучение влияния социально-биологических факторов на здоровье человека, поиск эффективных форм и методов организации работы практического здравоохранения. Кроме того, изучались вопросы заболеваемости с временной утратой трудоспособности на основе учета всех случаев, приведших к нетрудоспособности [11, с. 148].

В 1969 г. кафедра перешла в отдельный корпус, специально построенный на территории 3-й клинической больницы, а в 1974 г. — в надстроенный второй этаж этого здания, что позволило значительно расширить и улучшить учебную базу — увеличить количество учебных комнат для занятий со студентами и открыть две лекционные аудитории.

В 1960-1970-е гг. в нашей стране в работе по растениеводству для борьбы с вредителями стали активно применять пестициды, а для повышения урожайности — регуляторы роста. Перед учеными Саратова была поставлена задача о проведении совместных научных исследований Саратовским научно-исследовательским институтом сельской гигиены и кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения медицинского института по изучению их влияния на здоровье работников сельхозпредприятий и население региона.

После организации аллергологической лаборатории, а также аллергологического кабинета в 1968 г. под руководством профессора Н. Г. Астафьевой данная деятельность стала одним из ведущих научно-исследовательских направлений кафедры. Впоследствии лаборатория трансформировалась в аллергологический центр, на базе которого проводилось изучение эффективных способов профилактики и лечения аллергических заболеваний. Полученные результаты многолетних исследований легли в основу докторской диссертации Л. Г. Горчакова на тему «Аллергия как социально-гигиеническая проблема», которую он успешно защитил в 1976 г.

В 1977 г. впервые на базе кафедры под руководством профессора Л. Г. Горчакова был организован цикл занятий по усовершенствованию для главных врачей районных больниц из разных регионов РСФСР. В том же году для студентов лечебного и педиатрического факультетов в учебную программу включена новая дисциплина «Медицинское право». Для ее преподавания на кафедру были приняты новые преподаватели с юридическим образованием: Г. П. Арефьев и С. Ф. Гоголева. В связи с увеличением количества учебных часов, расширения научно-исследовательской и методической работы по дисциплине «Организации здравоохранения» состав кафедры пополнили ее новые сотрудники: Н. В. Абызова, Е. А. Маврина, М. И. Гоч, В. И. Мещеркин, Г. А. Ше-петова, И. В. Торопко, Н. М. Гвоздева, Л. В. Боброва, В. Ф. Колмацуй, Т. И. Трубникова и Н. Д. Вланская.

В 1985 г. по инициативе ректора медицинского института члена-корреспондента АМН СССР профессора Н. Р. Иванова и активном участии профессора Л. Г. Горчакова при кафедре социальной гигиены и организации здравоохранения был создан музей истории становления и развития медицинского вуза и его клиник. Его первым заведующим была назначена Г. Н. Пшеничникова, которая в течение 20 лет занималась работой по пополнению его экспонатами (фотографиями, личными вещами и наградами сотрудников, плакатами, муляжами, инструментами), организацией тематических выставок и экскурсий. На базе имевшихся экспонатов музея со студентами по дисциплине «История медицины» проводятся практические занятия по теме «Становление и развитие Саратовского медицинского университета и истории организации оказания медицинской помощи населению области» [11, с. 148].

За десятилетний период с 1984 по 1993 г. сотрудниками кафедры подготовлены и успешно защищены две кандидатские диссертации: Н. Е. Бе-лянко на тему «Эндокринные заболевания у детей как социально-гигиеническая проблема» (1988); И. А. Нуштаевым на тему «Социально-гигиенические аспекты производственного травматизма среди работающих на предприятиях молочной промышленности» (1989), а также две докторские диссертации: Н. Г. Астафьевой на тему «Роль тромбоцитов в развитии аллергических заболеваний» (1989) и И. А. Нуш-таевым на тему «Социально-гигиенические аспекты производственного травматизма среди работающих в агропромышленном комплексе» (1993).

В этот же период на кафедре были изданы три монографии: «Социальная и экономическая эффективность здравоохранения», авторы Н. Р. Иванов, Л. Г. Горчаков, З. М. Корышева (Саратов, 1985); «Растения и аллергия», авторы В. А. Адо, Н. Г. Астафьева, Л. А. Горячкина (под ред. проф. К. А. Кузьминой. Саратов, 1986); «Транспортный травматизм и пути его снижения», автор Ю. М. Миленькая (Саратов, 1988).

В течение 12 лет (с 1992 по 2004 г.) руководителем кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения была доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации Н. Г. Астафьева. В этот период основными направлениями научной деятельности коллектива кафедры являлись вопросы изучения качества жизни больных с аллергическими заболеваниями, организации специализированной медицинской помощи населению и клинической эпидемиологии. Параллельно с научными исследованиями сотрудниками кафедры под руководством профессора Н. Г. Астафьевой проводилась работа по совершенствованию учебных программ, написанию учебно-методических пособий и подготовка лекционных курсов по читаемым на кафедре дисциплинам.

Для врачей, проходивших курсы повышения квалификации, коллективом кафедры подготовлены учебно-методические пособия, одобренные и утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации: «Организация и проведение экспертизы нетрудоспособности», «Организация медицинского обслуживания населения», «Медикостатистический анализ деятельности лечебно-профилактического учреждения», «Правила заполнения первичной медицинской документации», «Тестовые задания по социальной медицине и организации здравоохранения», которые пользовались успехом у слушателей в период обучения на циклах.

Под руководством профессора Н. Г. Астафьевой были выполнены и успешно защищены две докторские и 28 кандидатских диссертации.

В 2004–2005 гг. кафедрой руководил доктор медицинских наук, доцент В. П. Милосердов. Особое внимание в этот период обращалось на подготовку и переподготовку специалистов последипломного образования. Существенное значение придавалось научно-исследовательской работе по внедрению современных форм и методов совершенствования организации здравоохранения на межотраслевом уровне.

С 2006 г. и по настоящее время кафедру общественного здоровья и здравоохранения (с курсами правоведения и истории медицины) возглавляет доктор медицинских наук, профессор М. В. Еругина [11, с. 149]. Коллектив кафедры представлен на рис. 2.

Основным научным направлением кафедры сегодня является изучение и совершенствование механизмов функционирования регионального здравоохранения, повышение структурной эффективности его территориальной модели, методология социальной адаптации, системный анализ и стандартизация.

В последние два года работники кафедры совместно с аспирантами и студентами сотрудничают с учеными Самаркандского медицинского института (Узбекистан) по выполнению научно-исследовательской работы по теме «Формирование условий для применения современных организационных технологий при оказании медицинской помощи пациентам с социально значимыми болезнями».

Коллектив кафедры активно сотрудничает по научно-исследовательской работе с Национальным научно-исследовательским институтом общественного здоровья им. Н. А. Семашко, Первым Московским государственным медицинским университетом им. И. М. Сеченова, Курским, Волгоградским и Самаркандским медицинскими университетами в рамках грантов, через организацию научных симпозиумов, конференций и публикаций.

Труд многих сотрудников кафедры высоко оценен государством. Так, профессор Н. Г. Коршевер является заслуженным работником высшей школы, награжден орденом Почета, а доцент А. А. Войтешак удостоен почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Пять сотрудников кафедры награждены знаком «Отличнику здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации: профессора М. В. Еругина, А. И. Завьялов и Г. Ю. Сазанова, доцент О. П. Раздевилова и старший преподаватель Н. А. Абызова [15].

Учебно-педагогическая деятельность кафедры проводится по пяти основным образовательным программам специалитета: «лечебное дело», «медикопрофилактическое дело», «педиатрия», «стоматология» и «клиническая психология». Преподавание осуществляется по дисциплинам «Общественное здоровье и здравоохранение», «История медицины», «Правоведение и правовые основы деятельности врача, защита прав потребителей», биостатистике, медицинской этике.

Отдельное направление кафедры — проведение курсов дополнительного профессионального образования и повышения квалификации для практикующих врачей по таким циклам, как «Общественное здоровье и здравоохранение», «Организация оборота наркотических лекарственных веществ в медицинских организациях и аптечных учреждениях», «Экспертиза временной нетрудоспособности». В педагогическом процессе участвуют высококвалифицированные преподаватели: М. В. Еругина, Н. Г. Кор-шевер, Г. Ю. Сазанова, И. Л. Кром, Д. А. Тимофеев, Н. В. Китавина, А. И. Доровская, Н. В. Петров, Г. М. Барашков, М. В. Власова, А. А. Войтешак, Н. В. Абызова и Г. Н. Бочкарева.

За последние 10 лет сотрудниками и соискателями кафедры были выполнены и успешно защищены семь кандидатских диссертаций: А. И. Доровской по теме «Научное обоснование оптимизации управления карьерой врачей в медицинской организации»

Рис. 2. Коллектив кафедры общественного здоровья и здравоохранения (с курсами правоведения и истории медицины) Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского. Слева направо в 1-м ряду: А. В. Басова, Г. Н. Бочкарева, Е. М. Долгова, М. В. Еру-гина, Н. Б. Агеева, Л. В. Удалова, О. П. Раздевилова; во 2-м ряду: А. И. Завьялов, Н. Г. Коршевер, А. И. Доровская, Г. Ю. Сазанова, Н. В. Китавина, Н. В. Абызова, М. В. Власова, Г. М. Барашков, Е. В. Коваленко, В. В. Петров, Д. А. Тимофеев, А. А. Войте-шак; в 3-м ряду: Ю. В. Ищенко, А. Д. Пономарев (фото из архива кафедры)

(2014); А. А. Пархоменко по теме «Клинико-организационные аспекты повышения качества медицинской помощи больным с инфарктом головного мозга» (2016); Е. В. Завалевой по теме «Организационнометодическое обоснование оптимизации управления адаптацией выпускников медицинских образовательных организаций высшего образования к условиям самостоятельной деятельности» (2016); А. В. Басовой по теме «Конституционный принцип равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от состояния здоровья в Российской Федерации» (2018); Н. Ю. Шульпиной по теме «Социальные предикторы качества жизни и оптимизации медицинской помощи больным артериальной гипертензии» (2018); О. И. Нелюбовой по теме «Организационноэкономическое обоснование совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с псориазом в стационарных условиях» (2019); Е. П. Ковалевым по теме «Медико-социологические предикторы трансформации кадрового ресурса регионального здравоохранения и направления его совершенствования (по материалам Саратовской области)» (2022), а также четыре докторские диссертации: Г. Ю. Сазановой по теме «Научное обоснование повышения эффективности медицинской помощи пациентам терапевтического профиля» (2018), С. А. Сидельниковым по теме «Научное обоснование технологии оптимизации межсекторального взаимодействия по охране здоровья населения» (2019); А. С. Федон-никовым по теме «Совершенствование управления медицинской реабилитацией пациентов с патологией опорно-двигательной системы» (2020); М. Г. Ереминой по теме «Медико-социологическое исследование сельского здравоохранения в современных социально-экономических условиях (по материалам Саратовской области)» (2022).

Только за 2021–2023 гг. сотрудниками было издано девять монографий, учебник, четыре учебных пособия, опубликованы 20 научных статей в журналах ВАК и 13 — Scopus.

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения (с курсами правоведения и истории медицины) располагает современной материально-технической базой: учебными кабинетами, двумя лекционными аудиториями и двумя компьютерными классами. Кроме того, в учебный процесс внедряются современные инновационные технологии.

В течение многих лет на кафедре ежегодно проводится студенческая научно-практическая конференция, где студенты выступают с научными докладами по актуальным проблемам общественного здоровья, правоведения и истории медицины. С лучшими научными докладами студенты выступали на всероссийских олимпиадах и конференциях в медицинских вузах Москвы, Волгограда, Краснодара, Казани, Перми, Рязани, Уфы, Иркутска и Саранска. Так, под руководством профессора А. И. Завьялова студенты лечебного факультета университета Д. С. Мизинов (2017) и В. Д. Карапетян (2019) на Всероссийской олимпиаде по истории медицины заняли первые места и были удостоены гран-при и награждены поездкой в Латвию (г. Рига с посещением музея истории медицины имени Паула Страдыня).

В 2021 г. кафедра вошла в состав вновь созданного в медицинском университете Института общественного здоровья, здравоохранения и гуманитарных проблем медицины, на базе которого организованы лаборатории: здорового питания, генетическая и сонмологическая, что в значительной степени позволит шире проводить исследования на современном уровне в области популяционного здоровья населения в Саратовском регионе.

Заключение. Таким образом, за столетний период деятельности кафедра общественного здоровья и здравоохранения (с курсами правоведения и истории медицины) прошла путь от ее организации до становления и развития как учебно-научное и методическое подразделение Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского, тесно сотрудничающее с органами практического здравоохранения. На протяжении более 45 лет подразделение вуза является центром по подготовке и повышению квалификации руководителей практического здравоохранения.

Вклад авторов: авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Список литературы Кафедре общественного здоровья и здравоохранения (с курсами правоведения и истории медицины) Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского 100 лет

- Желябовский Г. M. Кафедра социальной гигиены. В кн.: Труды Саратовского государственного медицинского института. Отв. ред. И. А. Арнольди. Т. 1. Ч. 2: Материалы к истории кафедр Саратовского медицинского института: юбил. сб. 1909 — XXV — 1934. Саратов: Сарат гос. мед. ин-т, 1935; 173 с.

- Архив ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России. Ф. 844, ед. хр. 1385, св. 47.

- Областное государственное учреждение «Государственный архив Саратовской области». Ф. 226, оп. 2, д. 101.

- Научные учреждения и научные работники г. Саратова. Справочник. Саратов: Саратовское губернское бюро секции научных работников, 1927; 258 с.

- Коновалов К. А. Врач, медицина и социальная гигиена. Вольск: Типография управгоспрома, 1923; 28 с.

- Лапидус Г. А. Социальная гигиена. Опыт программной систематизации социально-гигиенических знаний. Конспектное руководство для студентов-медиков и лекторов по санитарному просвещению. Саратов: Студенческая мысль, 1924; 87 с.

- Федеральное казенное учреждение «Государственный архив Российской Федерации». Ф. 482. Оп. 2934. Д. 42.

- Завьялов A.M., Петров В.В., Райкова СВ., Ищенко Ю.В. Вклад Дома санитарного просвещения в профилактику и борьбу с малярией в Саратовской области в 20-30-е годы XX века. Бюллетень Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н.А. Семашко. 2023; (1): с. 72-7.

- Петровский Б. В., гл. ред. Пятьдесят лет советского здравоохранения. 1917-1967. М.: Медицина, 1967; 700 с.

- Нуштаев И. А. Саратовские ученые-медики: историко-биографические очерки. Саратов: Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 1998; 91 с.

- Еругина M. В., Завьялов А. И., Абызова H. В. Кафедре организации здравоохранения, общественного здоровья и медицинского права Саратовского медицинского университета имени В. И. Разумовского — 90 лет. Саратовский научно-медицинский журнал. 2014; 10 (1): 145-50.

- Ковригина М.Д. и др., ред. Сорок лет советского здравоохранения: К 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции. 1917-1957. М.: Гос. изд-во мед. лит-ры, 1957; 663 с.

- Петров В. В. Деятельность эвакогоспиталей на территории Саратовской области в годы Великой Отечественной войны. Бюллетень медицинских Интернет-конференций. 2016; 6 (1): 150-2.

- Нуштаев И.А. Юдифь Моисеевна Миленькая. В кн.: Саратовские ученые-медики: историко-биографические очерки. Саратов: Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2003; с. 92-3.

- Еругина M.B., Завьялов А. И., Дубгорин А. А. Заслуженные врачи РФ (РСФСР) и заслуженные работники здравоохранения РФ — сотрудники клиник и кафедр Саратовского государственного медицинского университета: [моногр.]. Саратов: Изд. центр Сарат. гос. мед. ун-та, 2021; 144 с.