Каинский пас (форпост): история, локализация и планиграфия

Автор: Горохов Сергей Валерьевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 5 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Публикация продолжает ряд статей автора, посвященных локализации на местности, архитектуре и планиграфии оборонительных сооружений, предназначением которых было обеспечение безопасного и бесперебойного движения по маршруту Московско-Сибирского тракта на отрезке от Тары до Томска. Цель настоящего исследования состоит в локализации на местности Каинского паса (современный г. Куйбышев Новосибирской области) и реконструкции его планиграфии по данным письменных источников. Выполнен перевод на русский язык фрагмента текста путевого дневника И. Г. Гмелина, посвященного Каинскому пасу (1741 г.). На основании этого источника определено его точное местонахождение на территории современного Куйбышева. Выполнена графическая и описательная реконструкция планиграфии оборонительных сооружений. Анализ путевого дневника И. Г. Гмелина показал, что этот источник является основным по ранней истории Каинского паса, без его тщательной проработки первые десятилетия этого оборонительного сооружения могут быть реконструированы лишь гипотетически.

Бараба, каинский пас (форпост), история, локализация, планиграфия, заплот, казарма, и. г. гмелин

Короткий адрес: https://sciup.org/147220431

IDR: 147220431 | УДК: 902/904 | DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-5-34-43

Текст научной статьи Каинский пас (форпост): история, локализация и планиграфия

Настоящая работа продолжает ряд публикаций автора, посвященных локализации, архитектуре и планиграфии оборонительных сооружений, предназначавшихся для обеспечения безопасного и бесперебойного движения по Московско-Сибирскому тракту на отрезке от Тары до Томска 1. Это Усть-Тартасский, Убинский пасы (форпосты), Бергамакский, Чаусский и Умревинский остроги, Абаханское зимовье. В научной литературе история этих объектов освещена крайне скудно (за исключением Умревинского острога). Между тем без целостного представления об истории этих объектов невозможно составить полную картину обеспечения функционирования важнейшей сухопутной транспортной коммуникации в Обь-Иртыш-ском междуречье в период ее становления в первой половине XVIII в.

Цель настоящего исследования состоит в локализации на местности Каинского паса (на территории современного города Куйбышева Новосибирской области) и реконструкции его планиграфии по данным письменных источников, в первую очередь путевого дневника И. Г. Гмелина [Gmelin, 1752b]. Ранее к этим материалам обращалась А. Л. Автушкова, однако ее работа изобилует фактологическими ошибками: неверно выполнена локализация паса на местности, ошибочно определены геометрические параметры (квадрат) паса и единицы измерения расстояний, не распознана конструкция стен, только одна башня определена как проездная, цейхгауз назван арсеналом [Автушкова, 2017. С. 112]. В связи с этим наша работа будет иметь достаточно высокую степень научной актуальности.

Результаты исследований и обсуждение

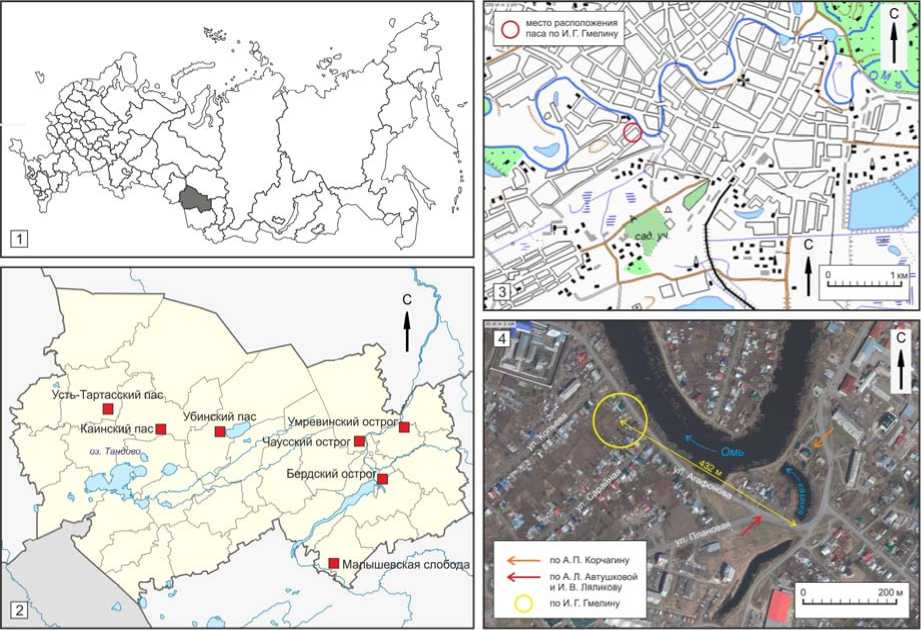

Сведения о событиях, предшествовавших основанию Каинского форпоста, содержатся в работе академика И. П. Фалька, который, побывав в Каинске, сообщал, что пас был перенесен на р. Омь с оз. Тандово в 1722 г. [1824. С. 430]. Это крупное озеро, расположенное в 36 км на юго-запад от Каинска, в Барабинском районе Новосибирской области (рис. 1, 1 , 2 ). Время основания паса – 1722 г. – не вызывает возражений и у других исследователей [Историческiя сведенiя…, 1886. С. 23; Андрiевичъ, 1889. С. 83; Россiя…, 1907; Резун, Васильевский, 1989. С. 142; Бурматов, 2009. С. 219].

Рис . 1. Расположение Каинского паса:

1 – Новосибирская область на карте России; 2 – остроги, пасы и слободы на территории Новосибирской области; 3 – топографическая ситуация в районе размещения Каинского паса; 4 – варианты расположения Каинского паса по данным различных исследователей

-

Fig. 1. Location of Kainsky Pass:

-

1 – The position of the Novosibirsk region on the map of Russia; 2 – position of ostrogs, passes and settlements on the map of the Novosibirsk region; 3 – topographic situation in the area of the Kainsky Pass;

-

4 – potential locations of the Kainsky Pass, according to various researchers

Слово «пас» как название оборонительного сооружения употреблялось только в отношении трех барабинских укреплений (Усть-Тартасского, Каинского и Убинского). Впоследствии это обозначение было вытеснено более употребительным – «форпост». Другие оборонительные сооружения в Сибири и на Дальнем Востоке с таким название нам неизвестны. Слово «пас» уже с середины XVIII в. привлекало внимание исследователей, которые пытались дать ему объяснение. В книге «Историческiя сведенiя о заселенiи и географическiй об-зоръ Томской губернiи» присутствует топоним «Каинской-Носъ» в качестве названия поселения, основанного в 1722 г. В данном случае имеет место народное переосмысление неясного термина «пас», который превратился в созвучное слово «нос» и составил с прилагательным «каинский» имя собственное «Каинской-Носъ», о чем свидетельствует написание слова «Нос» с прописной буквы и всего слова через дефис [Историческiя сведенiя…, 1886. С. 23]. В. В. Радлов назвал Каинский пас «Каинским проходом» [Сибирскiя древности…, 1894. С. 106]. Такое на первый взгляд странное название объясняется просто: В. В. Радлов, будучи этническим немцем и природным носителем немецкого языка, просто перевел слово пас («Paß» у И. Г. Гмелина [Gmelin, 1752b. S. 113]) на русский язык. В современном немецком языке «Paß» означает «горный проход», «теснина», «дефиле», т. е. узкие проходы

в естественных преградах или в труднопроходимой местности, которые могут быть использованы для передвижения своих войск или, наоборот, для воспрепятствования передвижения по ним войск противника. И. Г. Гмелин полагает: «Лежащие бревна барабинских пасов придают им вид крепости, а совсем простой способ строительства – образ острога. Вследствие этого им дали особое название». Он, также будучи носителем немецкого языка, сумел в слове «пас» разглядеть его немецкие корни: «…это название (пас. – С. Г. ) присвоено потому, что это место должны проезжать, когда следуют через Барабу» 2 [Gmelin, 1752b. S. 113]. А. П. Корчагин полагал, что «первая половина XVIII в. и несколько последующих десятилетий в Российском государстве характеризуются модой на все европейское, и форпосты на европейский манер назывались пасами (как на карте Гмелина)» [Корчагин, 2018б. С. 78].

Разрешение проблемы этимологии термина «пас» позволило нам понять первоначальное назначение этих оборонительных сооружений, которое состояло в том, чтобы, находясь в таких точках местности, которые служат удобным проходом среди многочисленных болот, озер и речек, контролировать передвижение через Барабинскую степь. Этот функционал в большей мере соответствует теплому времени года, так как зимой, когда болота и озера замерзают, ограничения на передвижение, накладываемые местностью, перестают действовать.

Относительно места расположения Каинского паса существует несколько мнений. А. А. Бурматов полагает, что он размещался недалеко от современного Куйбышева, т. е. за его пределами [2009. С. 219]. О. Н. Катионов и Ф. С. Кузнецова в качестве места расположения паса указывали левый берег Оми у устья р. Каинка, не уточняя, на каком берегу последней [1997. С. 48]. И. В. Ляликов на гипотетическом плане г. Каинска помещал пас у самого устья Каинки, на ее левом берегу 3 [2013. С. 87–88]. А. П. Корчагин, ссылаясь на И. Г. Гмелина, локализовал форпост в районе улицы Агафонова и Церковно-приходского центра католической церкви, т. е. на правом берегу Каинки [2018а; 2018б]. А. Л. Автушкова указала пас на пересечении улиц Агафонова и Плановой на левом берегу Каинки (рис. 1, 4 ) [2017. С. 113]. А. А. Бурматов полагал, что в 1744 г. Каинский пас уже был укрепленной слободой, перенесенной в 1772 г. на место нынешнего города [2009. С. 219]. Очевидно, автор считал, что первоначально пас располагался за пределами современного Куйбышева. Более точные сведения о переносе содержатся в «Полном географическом описании нашего Отечества», где сказано, что возникшая вокруг паса слобода в 1772 г. была перенесена на место нынешнего (по состоянию на 1907 г.) города [Россiя…, 1907. С. 452]. С тех пор Каинск (Куйбышев) существенно увеличил свою площадь, включив в нее и первоначальное место размещения форпоста. А. Якимовский в 1842 г. сообщал: «…от реки Оми с западной до южной стороны левого берега Каинки, земляного вала, который от руки времени изглажен...» 4 (цит. по: [Гусаченко и др., 1995. С. 7]). По этому описанию сложно составить представление о месте размещения вала. Можно лишь предположить, что он отходил от левого берега Оми в западном направлении ниже устья Каинки, затем делал поворот на юг и шел до берега Ка-инки. Возможно, именно это сообщение подталкивало исследователей к локализации паса на берегу реки.

По вопросу о планиграфии Каинского паса в литературе присутствуют существенные разночтения. Глава посольства в Китай С. Л. Владиславич-Рагузинский в 1725 г., проезжая через Каинский пас, оставил о нем крайне лаконичное сообщение: «…острог маленькой рубленой четвероугольной» [Русско-китайские отношения…, 1990. С. 194]. А. Д. Колесников писал, что в 1749 г. форпост был «обнесен надолбами, рогатками, палисадом и рвом» [1973. С. 94]. Источник этих сведений не ясен. Д. Я. Резун и Р. С. Васильевский сообщали, что в 1750 г. пас представлял собой «четырехугольное поселение, обнесенное деревянным частоколом.

Вокруг был опоясан надолбами, рогатками и рвом. На двух углах палисада были сооружены «“роскаты” для пушек» [1989. С. 172]. К сожалению, авторы не ссылаются на источник этих сведений. О. Н. Катионов и Ф. С. Кузнецова так описывали пас: «…в виде четырехугольной крепости из лежащих бревен; в южной и западной стенах находились башни с воротами. Крепость была ограждена глубоким рвом, заполненным водой и надолбами» [1997. С. 48]. Эти исследователи ссылались на путевой дневник И. Г. Гмелина, следовательно, описание относилось к июню 1741 г. Однако смысл содержания текста дневника они передали недостаточно точно. Согласно плану, опубликованному И. В. Ляликовым, пас представлял собой правильный прямоугольник, расположенный длинной осью по линии юго-запад – северо-восток. По углам и посередине северо-западной и юго-восточной стен располагались, по-видимому, башни. Во внутреннем дворе острога показаны две группы строений. Автор назвал этот план гипотетическим [2013. С. 88].

Как можно видеть, исследователи неоднократно обращались к путевому дневнику И. Г. Гмелина как источнику информации о Каинском пасе, однако он использован неполно, а некоторые сведения интерпретированы ошибочно. Между тем это наиболее информативный источник по локализации, архитектуре и планиграфии Каинского паса (форпоста), поэтому необходимо опубликовать полный его текст с соответствующим научным комментарием.

Летом 1741 г. И. Г. Гмелин проделал путь из Томска в Тару через Барабинскую степь. 21 июня он прибыл в Каинский пас. В его путевом дневнике содержатся следующие сведения:

-

<…> 21 числа я выехал с восходом солнца <…> переехал через реку Каинка и примерно через двести саженей от нее около семи часов утра достиг Каинского паса, который получил название от упомянутой реки <…> Каинской пас расположен на западном берегу реки Омь, которая здесь течет с востока-юго-востока на запад-северо-запад и в этом месте пятнадцать саженей в ширину. Рядом с пасом выше по течению она течет с востока-северо-востока на запад-юго-запад и на углу этого поворота рядом с крепостью выше по течению впадает река Каинка, по-татарски Каинглу. Крепость четырехугольная длиной с юга на север тридцать девять саженей и шириной тридцать одна сажень из лежащих тонких березовых бревен. Однако большую часть стен составляли двенадцать казарм, которые то тут, то там были распределены по всем четырем стенам. Она имела две башни, которые снизу были снабжены воротами, одна на южной и одна на западной стороне. Вдоль северной стороны ближе к восточной расположен дом командующего, от которого несколько западнее выстроен амбар и пристроен цейхгауз. Из артиллерии, ружей и других боеприпасов в наличии имеется две металлические пушки, восемьдесят фунтовых и семьдесят девять полуфунтовых ядер, восемь пищалей (вид ружей), три пуда пороха, четыре пуда свинца. Вокруг крепости, за исключением стороны реки, проведен достаточно глубокий и длинный ров и вокруг него укреплено надолбами и рогатками. На южной стороне, где она соединяется с восточной, за пределами острога расположена баня. Под началом командующего этим местом состоит двести казаков, из которых пятьдесят отданы в Убинский пас. Слово пас в моих описаниях до сих пор не встречалось, кроме как при описании моего путешествия через Барабу. Я думаю, что это название присвоено, потому что это место должны проезжать, когда следуют через Барабу. Они планировались для безопасности от разбойничьих казаков из Казачьей орды, чтобы не только весь путь охранять от этих шельм, но и все деревни, которые расположены на западной стороне Оби застраховать от нападения. Это также вид укрепления. Острог состоит из стоячих бревен и иногда снабжен башнями для стрельбы. Крепость состоит из лежащих бревен, чаще всего в два ряда, и снабжена башнями для стрельбы, иногда также бастионами, равелинами и тому подобным. Лежащие бревна барабинских пасов придают им вид крепости, а совсем простой способ строительства – образ острога. Вследствие этого им дали особое название. Я предполагаю, что если бы в Барабе имелся хороший строевой лес, то тут исключительно остроги были бы построены. Этого было бы достаточно на продолжительное время против разных нападающих, как то Казачья орда. При нехватке хорошего строевого леса они должны строить из лежащих березовых бревен <…> Если до сих пор мне встречалось мало древесины, то здесь ее было почти в избытке. Однако это не что иное, как березовый лес, на который жители к тому же еще и жалуются, что несмотря на то, что древесина при этом тверже, чем у березы в других местах, но гниет она быстро и качество кроме того не соответствует ее породе. Срубили ли они его в неподходящее время, я не могу определить по опыту» 5 [Gmelin, 1752b. S. 111–114].

Из текста И. Г. Гмелина мы можем почерпнуть ценные сведения о месте расположения Каинского паса: 1) в 200 саженях (432 м) от переезда через р. Каинка при движении с востока на запад; 2) на западном берегу Оми в месте, где река течет в направлении с востока-юго-востока на запад-северо-запад; 3) от паса выше по течению в Омь впадает Каинка; 4) со стороны реки рва нет, это указывает на то, что форпост располагался близко к берегу. Совокупность всех этих признаков указывает на участок улицы Агафонова на отрезке между улицами Копьева и Сарайной как на первоначальное место расположения Каинского паса. В настоящее время эта территория плотно застроена частными домами и перекрыта дорожным полотном названных улиц (рис. 1, 3 , 4 ). Вполне вероятно, что жители домов в этом районе при проведении хозяйственных работ на приусадебных участках могли находить архитектурные и другие материальные остатки форпоста. Возможно, таковые могут быть найдены и под берегом Оми в этом месте.

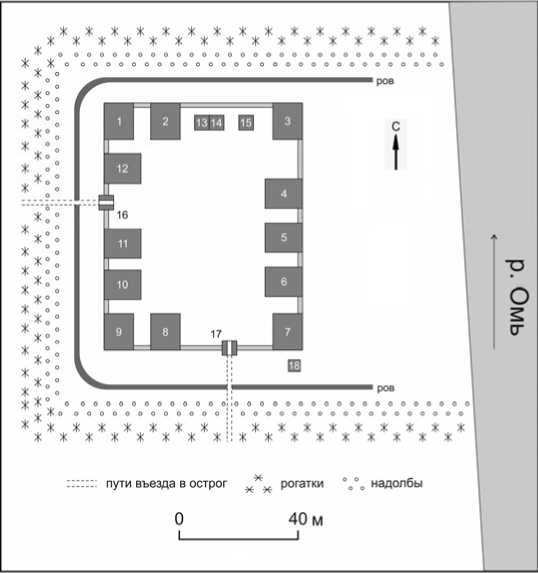

Путевой дневник И. Г. Гмелина содержит также ценные сведения об архитектуре и планиграфии Каинского паса (рис. 2). Согласно ему, протяженность восточной и западной оборонительных стен составляла 84 м, южной и северной – 67 м. Площадь внутреннего двора – 5,6 тыс. кв. м. Стены имели заплотную конструкцию из тонких березовых бревен. В южной и западной стенах находились проездные башни. Так как в пасе имелось две пушки, то они, скорее всего, размещались именно в башнях, конструкция которых должна быть адаптирована для этого. У восточной части северной стены размещался дом командующего, западнее от него, также у северной стены, – амбар и пристроенный к нему цейхгауз. По периметру внутреннего двора паса размещалось 12 казарм, стены которых служили одновременно и стенами паса.

Рис . 2. Планиграфия Каинского паса в 1741 г. (по И. Г. Гмелину): 1 – 12 – казармы; 13 – цейхгауз; 14 – амбар; 15 – дом командующего;

16 , 17 – проездная башня; 18 – баня

Fig. 2. Planography of the Kainsky Pass in 1741 (according to J. G. Gmelin): 1–12 – barracks; 13 – tseikhgauz; 14 – a barn; 15 – the house of the commander;

16 , 17 – travel tower; 18 – bath

В рамках реконструкции планиграфии форпоста важно определить примерные размеры этих строений. Так, например, в острожке, который предшествовал Красноярскому острогу, было «на десяток (казаков. – С. Г. ) по избенку» [Бахрушин, 1959. С. 100; Царев В. И., Царев В. В., 2019. С. 266]. Согласно данным И. Г. Гмелина, в Саянском остроге в 1739 г. числилось 50 казаков [Gmelin, 1752a. S. 295], а казарм было пять [Паллас, 1788. С. 542]. Из этих двух примеров следует, что одна казарма строилась на 10 человек. Номинальная численность гарнизона Каинского паса составляла 150 казаков, а, согласно данным И. Г. Гмелина, казарм было 12, т. е. в среднем 12 человек на одну казарму, что почти соответствует приведенным данным по Красноярскому и Саянскому острогам. С проблемой определения площади казарм мы уже сталкивались при реконструкции планиграфии Убинского паса. В нашей реконструкции Убинского форпоста мы заложили максимально возможную (сообразно с планировкой внутреннего двора паса) площадь казарм, которая составляла около 520 кв. м: на одного годовальщика (всего 50 чел.) приходилось около 10 кв. м площади [Горохов, 2020]. Учитывая, что этот форпост был возведен одновременно с Каинским, подчинялся ему и выполнял те же самые функции, можно принять расчетную площадь казарм на одного человека и для казарм Каинского паса. Таким образом, общая площадь казарм составляла около 1 500 кв. м, площадь одной казармы – около 125 кв. м. Так как в казармах размещались печи, спальные места и хранилось имущество годовальщиков, можно заключить, что гарнизон жил в очень стесненных условиях.

В дневнике указано, что у юго-восточного угла, за пределами стен форпоста, вдоль южной стены размещалась баня. Точно такое же расположение бани по отношению к пасу и реке зафиксировано И. Г. Гмелиным в Усть-Тартасском форпосте [Gmelin, 1752b. S. 122–123].

С северной, западной и южной сторон пас был обведен глубоким рвом. С восточной стороны, вероятно, из-за близости реки рва не было. В таком случае северный и южный рвы могли упираться в обрывистый в этом месте берег Оми, хотя И. Г. Гмелин об этом не сообщает. С внешней стороны рва располагались надолбы и рогатки.

Заключение

Таким образом, несмотря на то что путевой дневник И. Г. Гмелина как источник по локализации Каинского форпоста на местности и реконструкции его архитектуры и планиграфии был уже достаточно давно замечен и оценен исследователями, его информационные возможности использованы не в полной мере. Наш анализ этого текста показал, что данный источник является основным по ранней истории Каинского паса. Без его тщательной проработки в сочетании с полевыми археологическими исследованиями, по крайней мере разведочного характера, первые десятилетия бытования этого оборонительного сооружения, как и ряда других в Сибири, могут быть реконструированы лишь гипотетически.

Список литературы Каинский пас (форпост): история, локализация и планиграфия

- Автушкова А. Л. Русские остроги и форпосты на территории современной Новосибирской области в описании Иоганна Готлиба Гмелина // Культура русских в археологических исследованиях. Омск: Наука, 2017. С. 110-114.

- Андрiевичъ В. К. История Сибири. СПб.: Тип. В. В. Комарова, 1889. Ч. 2: Перiодъ съ 1660 года до воцаренiя Императрицы Елисаветы Петровны. 509 с.

- Бахрушин С. В. Научные труды. М.: Изд-во АН СССР, 1959. Т. 4: Очерки по истории Красноярскогоуезда в XVII в. Сибирь и Средняя Азия в XVI-XVII вв. 264 с.

- Бурматов А. А. Куйбышев // Историческая энциклопедия Сибири. К-Р. Новосибирск: ИД "Историческое наследие Сибири", 2009. С. 219-220.

- Горохов С. В. Убинский пас: месторасположение и планиграфия // Гуманитарные науки в Сибири. 2020. № 1. С. 35-40.