Как попасть в мировые лидеры?

Автор: Андриянова Наталья Вячеславовна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Главное – качество

Статья в выпуске: 4, 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается участие российских вузов в международных рейтингах. Приводятся аналитические данные международных рейтингов по распределению топовых мест между вузами мира. Освещаются проблемы, которые мешают российским вузам войти в первую сотню международных рейтингов, и предлагаются варианты выхода из сложившейся ситуации.

Образование, рейтинг, мониторинг, министерство образования и науки, международные отношения

Короткий адрес: https://sciup.org/148320727

IDR: 148320727

Текст научной статьи Как попасть в мировые лидеры?

Таблица 3

Количество европейских вузов, представленных в рейтинге «QS»

|

Австрия |

33 |

|

Дания |

18 |

|

Франция |

~324 |

|

Греция |

21 |

|

Ирландия |

20 |

|

Италия |

83 |

|

Норвегия |

21 |

|

Россия |

59 |

|

Швеция |

41 |

|

Турция |

50 |

|

Бельгия |

26 |

|

Финляндия |

25 |

|

Германия |

129 |

|

Венгрия |

15 |

|

Исландия |

2 |

|

Нидерланды |

37 |

|

Португалия |

19 |

|

Испания |

89 |

|

Швейцария |

51 |

|

Великобритания |

~186 |

|

Япония |

124 |

|

Тайвань |

40 |

|

США |

402 |

|

Австралия |

41 |

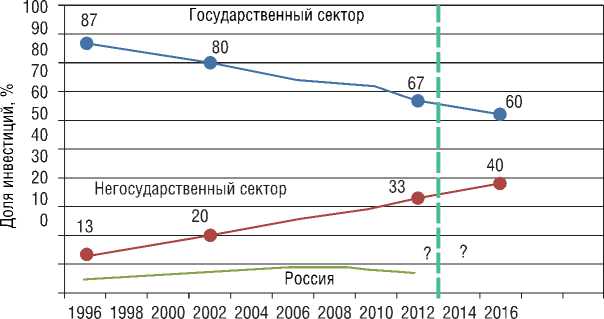

Рис. 1. Инвестирование образования: государственный и негосударственный секторы

Таблица 4

Критерии оценки мировых университетов рейтингами«QS» и «THE – THOMSON» (2010)

|

Критерий |

QS, % |

THE, % |

|

Образовательная деятельность |

20 |

30 |

|

Цитируемость |

20 |

32,5 |

|

Научно-исследовательская деятельность |

40 |

30 |

|

Интернационализация |

10 |

5 |

|

Передача знаний, инновационная деятельность |

– |

2,5 |

|

Репутация в профессиональной сфере |

10 |

– |

6 – Бельгии, 5 – Швеции, 4 – Франции, 3 – Дании и всего один вуз из России (рис. 2).

Даже небольшая поддержка альтернативных секторов образования дает существенный эффект не только для создания конкурентной среды в российской высшей школе, но и для ее развития в целом, что позволит наиболее развитым негосударственным вузам занять достойные места в мировых рейтингах (рис.1).

Методология международных рейтингов и российские подходы к ним говорят о том, что в мире оценивается не столько структура передачи знаний, сколько генерирование новых [4]. Если мы хотим занять достойные места в мировых рейтингах, то в критериях оценки вузов необходимо уделять гораздо больше внимания поддержке научных открытий и патентов и, конечно, реальной инновационной деятельности (табл. 4). До недавнего времени эти критерии в отечественной системе образования практически не применялись.

Если мы хотим, чтобы у нас пять вузов, например, вошли в топовую часть международных рейтингов, то нам необходимо приложить все усилия, чтобы как минимум несколько десятков, а желательно около сотни наших вузов были заявлены для участия в этих рейтингах. Задача для нас вполне выполнимая, особенно если учесть тен-

0 102030405060

|

США |

—1 54 |

|||

|

Соединенное королевство |

30 |

|||

|

Германия 11 Нидерланды 11 Япония 10 Канада 9 Австралия 8 Китай J 1 7 Швейцария J 17 Бельгия J 6 Южная Корея 6 Гонконг ^1 5 Швеция J 5 Франция J 4 Дания J 3 Ирландия У1 Другие |

[121 |

|||

Рис. 2. Распределение стран в топ-200 рейтинга «QS»

денции, которые сейчас наблюдаются в высшей школе, – объединение вузов или их реструктуризацию. Многие научно-исследовательские университеты мира стремятся попасть в международные рейтинги вузов, если даже не в основной состав, то хотя бы на «скамейку запасных». У нас в Шанхайском рейтинге не представлен ни один научно-исследовательский университет, хотя их деятельность признана успешной по всем параметрам.

Следует отметить, что распространено мнение, согласно которому показатели, используемые в рейтингах, не подходят для отечественной высшей школы. Но разве такие критерии рейтингов, как число выпускников и сотрудников, по- лучивших Нобелевскую или Филд-совскую премии, частое цитирование исследователей вуза, количество статей, опубликованных в журналах «Nature» или «Science», репутация в академическом мире и у работодателей, не являются абсолютными показателями, важными для любого серьезного вуза мира? Или, например, почему такой критерий, как доля в контингенте иностранных студентов, не подходит нашим вузам? Разве не очевидно, что чем выше качество образования в университете, тем он более успешен в экспорте образования и тем больше в этот вуз будут стремиться студенты из других стран.

Справедливости ради нужно отметить, что Министерство образования и науки Российской Федерации начинает вводить сейчас критерии, которые очень похожи на критерии мировых рейтингов. Но если мы долгие годы финансировали вузы не по качеству их работы, а совсем по другим критериям, то быстро перестроить такую огромную систему не удастся.

У нас, конечно, заботятся о вузах, но как это осуществляется на практике?

Субсидии Министерством образования и науки выделяются вузам – победителям конкурса программ развития. Что же это за программа развития, которая не позволяет не то чтобы войти в мировой рейтинг, но даже и на «скамейку запасных» попасть? Чиновники почему-то совершенно не принимают во внимание, какое реальное влияние оказывает деятельность вуза на положение в международных рейтингах, хотя понятно, что этот показатель однозначно коррелируются с его влиянием и на экономику, и на социальное благополучие своего региона и всей страны.

В настоящее время необходимо заинтересовать вузы на участии в мировых рейтингах. Министерство образования и науки заявляет, что будет выдавать субсидии, но непонятно как. Вполне может получиться такая ситуация, что и с определением национальных исследовательских университетов, когда поддерживались только «свои». В этом случае сложно будет рассчитывать на то, что вузы, «назначенные» лидерами, достигнут больших успехов [1].

В рассматриваемой связи, конечно же, крайне интересно посмотреть, как действуют те страны, которые вышли на лидирующие позиции на мировом образовательном рынке.

Если посмотреть на состав топовой части мировых рейтингов, то сразу можно увидеть, что пода-

вляющая часть в них – это негосударственные вузы. У нас в стране они ни разу не поощрялись государством в виде каких-то финансовых преференций. Государство берет с них только налоги. Это, конечно, неправильно и противоречит не только логике развития, но и мировому тренду (рис. 1) [3].

Рассматривая страны, которые многого добились в этом плане, нельзя обойти вниманием опыт Австралии, которая в настоящее время вошла в число мировых лидеров. Доходы от экспорта образования там уже сравнимы с такими традиционно доходными отраслями экономики Австралии, как туризм и сельское хозяйство. По свидетельству руководителя системы образования Австралии, долгие годы они поддерживали только вузы, учрежденные государством. Когда они поняли, что должной отдачи нет, то проанализировали историю развития систем образования других стран, прежде всего Японии, Тай-вани, Южной Кореи, в том числе и СССР, а затем создали конкурентную среду и принялись активно ее развивать. В результате австралийские вузы оказались в числе лидеров, а конкурент- ная среда в системе образования творит чудеса.

Аналогичным путем пошли Тайвань, Корея, Гонконг, Япония. Они, вложив намного меньше ресурсов, чем Россия, вышли на лидирующие позиции, применив очень простые принципы: во-первых, создали конкурентную среду, во-вторых, реально поддержали тех, кто добился результатов на мировом уровне.

В связи с этим в пример можно привести Японию, которая в послевоенные годы перестроила свою систему образования, а сейчас является уже одним из мировых образовательных центров. Японская система образования во многом схожа с топовой частью мирового рейтинга: и там и там более 80% вузов являются негосударственными, а современная мощная японская промышленность основана на успехах передовых частных корпораций.

В России ситуация в промышленности во многом схожа с японской. Более 80% российской экономики сосредоточено на частных предприятиях. А ситуация в сфере образования и науки, наоборот, противоположная. За счет государственных ресурсов идет под-

держка только государственных структур. Уже неоднократно говорилось о том, что такая практика приведет к скатыванию российского образования на еще более низкие позиции на международной арене, что этот путь противоречит мировому тренду вложения ресурсов [3].

Вузы могут и должны играть более активную роль в инновационном развитии экономики. Поэтому оценка их современного состояния должна осуществляться с позиции кластера постиндустриальной экономики, а критерии мониторинга эффективности деятельности высшего учебного заведения должны соответствовать этим требованиям.

Ниже приведены предложения по оценке деятельности вузов, многие из которых вполне бы подошли и для мониторинга эффективности их деятельности [1]. При этом необходимо отметить, что требования к вузам, имеющим неодинаковое финансирование, существенно отличаются. Это предложение поддержи- вают и руководители федеральных и национальных исследовательских университетов. Например, ректор Южного федерального университета М.А. Боровская об этом пишет в статье «Ректоры ждут мониторинг эффективных вузов», с которой можно ознакомиться на сайте strf.ru.

Самое главное – критерии мониторинга должны катализировать более активное участие вузов в международных и отечественных рейтингах, что позволит отечественной системе образования занять достойное место в них.

С целью активизации участия российских вузов в международных рейтингах и повышения их реального вклада в инновационное развитие экономики хотим предложить в качестве дополнения к параметрам международных мировых рейтингов учесть следующие критерии, которые необходимо взять за основу. Они следующие:

– доля дохода от инновационной продукции в общем доходе вуза в процентах;

– impact-factor издаваемых вузом печатных (или электронных) трудов, журналов;

– публикации трудов сотрудников вуза в ведущих журналах мира (imp-f >2) и в журналах с imp-f > 0,3;

– издание учебников, монографий сотрудников вуза в ведущих странах мира;

– приглашение к чтению лекций или научной работе ведущих ученых мира;

– приглашение ученых вуза в ведущие учебные заведения мира для учебной или научноисследовательской деятельности.

Введение этих показателей в критерии оценки высших учебных заведений позволит существенно активизировать состояние конкурентной среды в вузе, что поможет стать им активными катализаторами развития инновационного процесса в отечественной высшей школе.