Как правильно задавать вопросы об изменениях цен? Методические особенности измерения инфляционных ожиданий

Автор: Мануильская Ксения Максимовна, Преснякова Людмила Александровна

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Методология и методы

Статья в выпуске: 5, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются российский и зарубежный опыт формулировки вопросов о восприятии и ожиданиях изменения цен в массовых опросах. Приведены результаты когнитивного анализа вопросов, использованных Фондом "Общественное мнение" в проекте по изучению инфляционных ожиданий для Банка России. Основное внимание уделено моделям построения ответов, способам поиска информации, выявляются основные компоненты и стратегии ответа на ценовые вопросы.

Вопросы о ценах, инфляционные ожидания, методический эксперимент, временной контекст, инструмент измерения, уровень измерения, индикаторы изменения цен, товары-маркеры, интервьюер, респондент, когнитивное тестирование

Короткий адрес: https://sciup.org/142182044

IDR: 142182044

Текст научной статьи Как правильно задавать вопросы об изменениях цен? Методические особенности измерения инфляционных ожиданий

Вопросы о восприятии и ожиданиях изменения цен, как правило, используются в исследованиях инфляционных ожиданий различных экономических агентов. Задача измерения инфляционных ожиданий носит прагматический характер: сегодня в большинстве стран с развитой рыночной экономикой такие данные используются центральными банками для макроэкономических моделей прогнозирования инфляции, что, в свою очередь, нужно им для осуществления политики инфляционного тарге-тирования1. Концепт инфляционных ожиданий пришел из экономики. Инфляционные ожидания населения — это лишь один из компонентов более широких экономических ожиданий экономических агентов (потребительских ожиданий и др.) [Ибрагимова, Николаенко, 2005]. При этом для социологии эта проблематика находится на периферии интереса. Так, если проанализировать литературу на тему инфляционных ожиданий, то подавляющее большинство авторов окажутся экономистами, а публикации обнаружатся в экономических журналах и различных отчетах государственных банков [Carroll 2003, Clark, Davig 2008, Curtin 1996, Curtin 2006, Driver, Windram 2007]. Это объяснимо — экономистов интересует получающаяся на выходе исследований "оцифрованная" информация, которую можно использовать в макроэкономических моделях, в том числе (и особенно) для таргетирования инфляции. Однако очевидно, что тема эта явно междисциплинарная и требует социологического взгляда. Нас в первую очередь интересует измерение инфляционных ожиданий населения при помощи массовых опросов.

Мировой опыт изучения инфляционных ожиданий

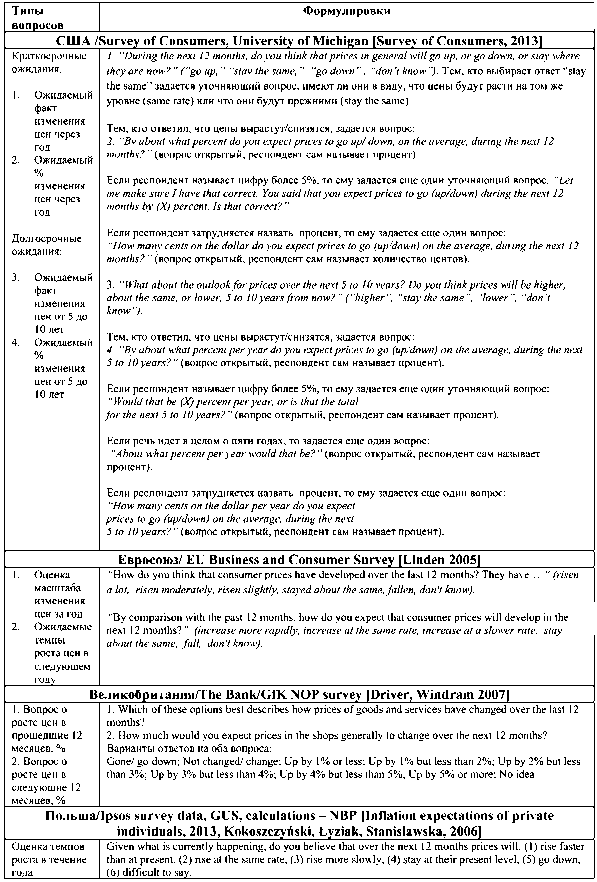

Рассмотрим опыт изучения инфляционных ожиданий США, Великобритании и стран Евросоюза, а также Польши2. Краткий обзор подходов в пере-

Таблица 1.

численных странах к опросному инструментарию приведен в таблице 1:

Российский опыт изучения инфляционных ожиданий

К настоящему времени накоплен и интересный российский опыт исследования инфляционных ожиданий. Он отражается в таблице 2:

Если посмотреть на вышеприведенные данные, то становится очевидно, что единообразия в подходах к измерению инфляционных ожиданий нет ни в западных исследованиях, ни в российских. Вариации идут вокруг следующих позиций: тип вопроса ("качественный", т.е. предполагающий категориальную оценку изменения цен, и "количественный", предполагающий оценку в процентах), тип шкалы (номинальная или порядковая), временной горизонт оценки (от месяца до 5 лет), вординг понятия инфляция (где-то речь идет о просто "ценах", где-то о "потребительских ценах", "ценах на товары и услуги" и др.). При этом все перечисленные нюансы-отличия могут оказать существенное влияние на получаемые результаты. Так, даже, казалось бы, незначительные изменения в формулировке вопроса в термине, под котором подразумевается "инфляция", оказывают заметное влияние на результаты [Van der Klaauw, De Bruin et al. 2008]. Например, по данным одного из американских исследований, формулировка "цены в целом" ("prices in general") или "цены, которые вы платите" (''prices you pay'') может актуализировать ответы про наиболее видимые и заметные на тот момент цены, такие, как газ или продукты питания. А вот вопрос с формулировкой про "уровень инфляции" ("rate of inflation") актуализирует в сознании респондентов концепт, гораз до более близкий к тому, что профессиональные экономисты понимают под термином "инфляция", т.е. ко всему комплексу цен на то, за что граждане платят регулярно. При такой формулировке вопроса уровень инфляции оценивается ниже, чем при вопросе про "цены в целом", и наблюдается меньшая рассогласованность в ответах [De Bruin, Van der Klaauw et al. 2012]. В России подобных исследований еще не проводилось, поэтому изучение того, как респонденты воспринимают вопросы о фактическом и будущем изменении цен и как формируют свои ответы на них, является и актуальной, и крайне интересной методической задачей.

Методика когнитивного исследования

В октябре 2012 года было проведено методическое исследование с целью изучения восприятия респондентами вопросов о текущем и будущем росте цен. Тестированию были подвергнуты 6 вопросов, которые использовались Фондом "Общественное мнение" в исследовании "Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения в 2012 г.", проводившемся для Банка России. В ходе методического исследования тремя профессиональными интервьюерами было проведено 15 личных когнитивных интервью в г. Москве, по пять каждым интервьюером. Поскольку основными задачами нашего исследования было определить механизмы понимания вопросов о ценах, изучить восприятие предлагаемых закрытий, то есть исследование было направлено в первую очередь на восприятие вопросника респондентом, то нами использовался один из основных методов тестирования анкеты — метод ретроспективных протоколов [Сад-мен, Бредберн, Шварц, 2003, с. 30]. Ретроспективные протоколы — метод "размышления вслух", позволяющих получить информацию о том, как респонденты понимают отдельные слова или вопрос в целом. Респондентов, как правило, просят пе-

Таблица 2

|

Исследование |

Типы вопросов |

Формулировки |

|

Фонд содействия И Н П/Левада-центр (1993-2008 гг.) [Ибрагимова, Николаенко 2005, с. 122] |

1. Ожидаемые темпы роста цен через 1 -2 месяца |

Как, на ваш взгляд, будут меняться цены на основные потребительские товары и услуги в ближайшие один-два месяца (будут расти быстрее, чем сейчас, будут расти так же, как и сейчас, будут расти медленнее, чем сейчас, останутся на нынешнем уровне, будут снижаться, затрудняюсь ответить). |

|

Фонд «Общественное мнение» для Банка России (с 2009 г.) [Инфляционные ожидания населения в марте-апреле 2012 |

1. Оценка масштаба роста цен за прошедший месяц 2. Ожидания масштаба роста цен в будущем месяце 3. Оценка масштаба роста цен через год (в %) 4. Ожидания масштаба роста цен через год (в %) |

Шкалы с ответами для обоих вопросов:

20. снизились/снизятся; 21. затрудняюсь ответить |

|

Фонд «Общественное мнение» (с 2008 г.) [Динамика цен] |

|

|

|

Росстат (с 1999 г.) [Мнение населения об ожидаемом в течение года изменении цен] |

Ожидаемое изменение цен в течение года |

С Вашей точки зрения, в течение года цены на основные товары и услуги... (значительно возрастут, незначительно возрастут, останутся на прежнем уровне, незначительно снизятся, значительно снизятся, затрудняюсь ответить) |

реформулировать вопрос, задать его своими словами или объяснить, как был получен ответ [Садмен, Бредберн, Шварц, 2003, с. 32]. После каждого вопроса задавались уточняющие вопросы о причине выбора того или иного варианта ответа. "Почему Вы выбрали этот вариант ответа?", "Что для Вас значит "умеренно"/ "очень сильно"/ "почти не изменились"? "На основании чего вы сделали такую оценку?" и т.д. На этапе анализа для выявления механизмов формирования приписывания различных категорий ответов и механизмов формирования оценок относительно роста цен нами была проведена когнитивная экспертиза . Мы не использовали традиционную, предложенную Б.Форсит, Д. Лессер и М.Хаббарт, четырехшаговую схему кодирования [Forsyth, Lesser, Hurbbart, 1992], а применили экспертный анализ особенностей объяснения ответов респондентами, что позволило нам выявить основные факторы, влияющие на ответы респондентов, а также построить модели приписывания изучаемых категорий.

В нашем исследовании мы тестировали шесть вопросов о ценах, используемых Фондом "Общественное мнение". Модель, изучения восприятия изменений цен потребителями, которую использует ФОМ, можно охарактеризовать как трехмерную. Она затрагивает временной контекст, уровень измерения и индикаторы изменения цен . Временной контекст подразумевает изучение изменения цен в прошлом и будущем в краткосрочной (прошлый/следующий месяц) и долгосрочной перспективе (прошедшие/ следующие 12 месяцев). В разных временных контекстах используются различные уровни измерения — порядковый (выросли очень сильно, выросли умеренно, выросли незначительно, снизились, не изменились) в краткосрочной перспективе и метрический (измерение в %) в долгосрочной перспективе. Так же используется индикаторы двух уровней — изменение цен в целом "на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги" и на товары маркеры

(см. Рисунок 1).

Ниже мы рассмотрим каждую из составляющих модели, особенности ее восприятия респондента, проиллюстрируем на примерах возможные смещения.

Результаты исследования

Особенности восприятия временного контекста

В исследовательской практике выделяют несколько типов вопросов, затрагивающих временной аспект. Так, Туранжо, Рипс и Разински называют следующие: [Tourangeau, Rips, Rasinski, 2000, p. 103].

-

1. Вопросы о времени возникновения/ time-of-occurrence questions (Когда случилось это событие?)

-

2. Вопрос о длительности события/ durations questions (Как долго продолжалось это событие?)

-

3. Вопросы о давности событий /elapsed-time questions (Сколько времени прошло с момента события?)

-

4. Вопросы о частоте событий / temporal-frequency questions (Как часто происходит это событие?)

Как правило, вопросы, затрагивающие временной аспект, это довольно сложные, комплексные вопросы, касающиеся сразу нескольких сторон жизни респондента, вопрос может сочетать в себе сразу несколько обозначенных типов. Часто в ис-

Рисунок 1. Трехмерная модель измерения цен

Увеличение цен в %

Товары \ маркеры

В целом

Следующий месяц

-

1. не более чем на 1%

-

2. 2-4%

-

3. 5-7%

-

4.8- 10% /

-

5. 11-13%-''

-

6. 14-16%

-

8. 20-22%

-

9. 23-25%

-

10. 26-30%

-

11. 31-40%

-

12. 41-50%

-

13. 51-60%

-

14. 61-70%

-

15. 71-80%

7,4^-19%

Следующие 12 месяцев

В целом:

-

1. выросли очень сильно

-

2. выросли умеренно

-

3. выросли незначительно

-

4. не изменились

-

5. снизились

Товары маркеры:

Хлеб

Мясо

Молочные продукты Коммунальные услуги

Лекарства

Бензин

Бытовые услуги

Рисунок 2. Границы временных рамок оценки изменения цен

События /опыт покупки

Интервал оценки (зависит от респондента)

2 (?)

следованиях респондента просят указать, произошло то или иное событие в определенный период или же указать, сколько событие длилось [Там же, p. 100]. Респонденту задается некая реперная точка отсчета (Reference Date), после которой происходит событие или серия событий, о которых идет речь в интервью. Процесс вспоминания ограничен реперной точкой и моментом интервью [Там же, p. 102].

На первый взгляд в нашем исследовании в вопросы также содержат ограничения временного интервала, в котором респонденту необходимо произвести оценку (прошлый месяц, прошлые 12 месяцев, следующий месяц, следующие 12 месяцев). Однако при ближайшем рассмотрении мы понимаем, что перед респондентом ставится более сложная задача. Во-первых, перенестись в определенный временной этап (прошлый месяц, последние 12 месяцев и пр.), во-вторых, вспомнить опыт трат в заданном временном интервале, в-третьих, соотнести этот опыт с другим опытом трат — в дне сегодняшнем или в еще более ранние периоды. То есть при вдумчивом ответе на вопрос респондент вынужден самостоятельно расширять временные рамки, ему необходимо самостоятельно выбрать эквивалент сравнения и вторую реперную точку. Фактически вопрос должен звучать так:

Вопрос 1.

"Как, по Вашему мнению, в целом изменились цены на продукты питания, непродовольственные товары и услуги в прошлом месяце по сравнению с предыдущим месяцем/ сегодняшним днем?"

Вопрос 5.

"Как, по Вашему мнению, изменились цены на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги за последние 12 месяцев по сравнению с позапрошлым годом/ сегодняшним днем— выросли, не изменились или снизились?"

Оба вопроса предполагают сравнение с каким-то другим

Реперная точка 2

2(?)

Реперная точка 2

Реперная точка 1 (прошлый месяц/предыдущие 12 месяцев

Дата интервью/ сегодняшний день

временным интервалом, необозначенным в вопросе — скорее всего с предыдущим месяцем (вопрос 1) и с позапрошлым годом (вопрос 5). Однако, как показывает анализ интервью, в ряде случаев респонденты сравнивают ситуацию с днем сегодняшним (Фрагмент).

Фрагмент, интервью с женщиной, 62 года

-

1. И.: а на молочные продукты?

-

2. Р.: ну умеренно, но выросли тоже умеренно. И творог я зернистый беру. Смотрю, он стоил 36 рублей, сейчас уже 38. То есть всё равно рубль-два есть разница.

То есть респондент самостоятельно выбирает временную точку для сравнения (реперная точка 2) и самостоятельно расширяет или сужает временные рамки вопроса. (См. Схему "границы временных рамок вопросов о ценах"). С одной стороны, отсутствие второй реперной точки может быть расценено как недостаток вопроса, который ведет в многовариативности схем ответов, с другой стороны, добавление новых конструкций может привести к смысловой перегруженности и утяжелить вопрос. Мы рекомендуем оставить вопрос в существующей форме — цели исследования предполагают приблизительную и общую оценку изменения динамики цен — добавление второй реперной точки было бы оправдано в случае необходимости получения точной оценки колебания цен в рублевом эквиваленте или при тестировании возможностей памяти респондента.

Одной из задач когнитивного исследования было, понять как формируются ответы респондентов об инфляционных ожиданиях. Рассматривая основные схемы ответов на тестируемые вопросы, становится очевидным, что наличие временной составляющей в вопросе является одним из определяющих факторов, влияющих на формирование ответов респондентов. Так, Туранжо, Рипс и Разински выделяют четыре способа поиска информации при ответе на вопросы, затрагивающие временной аспект. Эти способы находят отражение в ответах респондентов об изменениях цен. В таблице представлено их соотношение с основными моделями ответов, выявленных в ходе когнитивного эксперимента. (Таблица)

Как видно из таблицы модели поиска информации идут от простой к более сложной. То есть ответ дается респонденту наиболее просто, если в памяти есть доступ к точной информации — конкретной дате в случае ответов о времени и конкретному опыту покупки в случае вопроса о ценах. Если говорить о ценах, то респонденту легко ответить на вопрос в том случае, если он ответственен за ведение семейного бюджета, знает точную сумму, которая обычно уходит на покупки предметов первой необходимости. Примером использования такой модели может стать следующие высказывание.

Фрагмент. Женщина 40 лет. Вопрос о росте цен за прошедшие 12 месяцев

-

1. Р.: как-то вот. Давайте, если в прошлом году можно

-

2. И.: угу.

-

3. Р.: покупаешь йогурты на всю семью, можно было на

900 на 1000, а сейчас полторы, не купив мясо, только молочных продуктов. Ну как раз 30% и получается, даже если не 50%.

-

4. И.: да-да-да.

было на тысячу в магазин сходить, то сейчас на полторы как минимум. Купить тех же самых йогуртов.

В приведенном примере респонденту достаточно легко дать оценку изменения цен в процентном соотношении. С этой точки зрения вопросы с процентной шкалой являются достаточно удобными, из них можно получить довольно точную информацию. Однако далеко не все опрошенные так хорошо помнят размеры трат или же они могут просто не иметь опыта покупки товаров первой необходимости, так называемой потребительской корзины. В этом случае начинает работать вторая модель — припоминание деталей или опыта приобретения каких-то конкретных товаров. Как иллюстрирует следующий фрагмент, при затруднениях дать общую оценку ситуации респондент обращается к более частным случаям.

Фрагмент. Женщина 70 лет. Вопрос о росте цен за прошедший месяц

-

1. И.: то есть за последний месяц вам сложно оценить и

- питание, и непродовольственные товары вместе? Есть вот такие варианты ответа, можете прочитать: выросли очень сильно, выросли умеренно, незначительно…

-

2. Р.: Ну смотря на что? Все же индивидуально

-

3. И.: ну в целом? Видите в целом нужно

-

4. Р.: ну в целом, конечно меняются. Здесь нельзя сказать

-

5. И.: угу

-

6. Р.: и кефир, и молоко, и продукты, а овощи естествен

-

7. И.: угу

обо всем, потому что все, как сказать, очень индивидуально

но. А прачечные очень дорогие. Я раньше каждую неделю ходила, а сейчас пойти — это тысячу рублей заплатить только за одну вещь. Это же невозможно!

В силу индивидуальных особенностей памяти далеко не все респонденты помнят размеры конкретных трат, поэтому для некоторых легче опираться в ответах на более общие факторы. В этом случае начинает работать третья модель — поиск

Основные способы поиска информации при ответе на вопросы, затрагивающие временной аспект

|

Модели поиска информации (по Туранжо, Рипсу и Разински) |

Модели поиска ответа на вопросы об изменениях цен |

|

1. поиск точной информации (дата события) |

1. Соотнесение с личным опытом трат (конкретные примеры покупок) |

|

2. припоминание относительно точной информации (событие связано с какими-то временными ориентирами или является частью расширенного события, включающего в себя ряд других случаев, которые тоже могут быть датированы) |

2. Апелляция к деталям / товарам маркерам |

|

3. Поиск других деталей, на основе которых может быть проведена оценка временной информации (например, время года) |

3. Поиск временных событий (сезонность, праздники) |

|

4. Ассоциативное вспоминание информации, связанной с тем или иным событием, [р.109] |

4. Социальный фон, соотнесение с экономико-политической ситуацией |

других деталей сопричастных с темой беседы и оказывающих влияние на изменение цен. В данном случае такими факторами выступают сезонность цен на некоторые продукты, изменение цен в периоды праздников, акции, скидки и специальные предложения. Приведем несколько примеров.

Фрагмент. Женщина 40 лет. Ответ на вопрос о росте цен в будущем месяце.

-

1. Р.: А в ноябре?

-

2. И.: да, в ноябре.

-

3. Р.: ну в ноябре, наверное, незначительно всё будет.

-

4. И.: Почему в ноябре?

-

5. Р.: а в декабре… В декабре будет как обычно подорожа

-

6. И.: по-моему после Нового года?

-

7. Р.: Новый год само собой. А перед Новым годом всё

ние перед Новым годом

скупают и цены увеличиваются. Каждый год одно и тоже.

Фрагмент. мужчина 63. Ответ на вопрос о росте цен за прошедший месяц по товарам маркерам

-

1. И.: А на мясо?

-

2. Р.: Мясо видите как, то вверх, то вниз. То они скидки

объявляют, то, наоборот, по регулярной цене продают.

Фрагмент, Женщина 25 лет. Ответ на вопрос о росте цен за прошедший месяц по товарам маркерам

-

1. И.: угу. А вот на лекарства, вы сказали, выросли уме

-

2. Р.: да. Но это просто, как правило, с началом осени, с

ренно?

началом всех этих простудных явлений повышаются цены на все эти антивирусные препараты типа арбидола, терафлю.

Фрагмент. Женщина 33 года.

-

1. И.: а вот Вы думаете, в предыдущем месяце вы сказали

-

2. Р.: Зима скоро. Сезонное колебание.

умеренно в основном, а в следующем сильно. Почему?

Возможен и четвертый тип формирования ответа на вопрос об изменениях цен. В случае если респондент не обладает конкретной информацией, но в тоже время не хочет показать свою профанность и отделаться стандартным ответом — "да, цены растут", к ответу подключаются более глубокие ассоциации, добавляются рассуждения об общем положении дел в стране — то есть начинает работать влияние социального фона. В этом случае в качестве объяснительных причин изменения цен называются такие как — инфляция, государственная политика, экономическое положение страны и пр.

Фрагмент. Мужчина 63 года. Ответ на вопрос о росте цен за прошедший месяц по товарам маркерам

-

1. И.: как изменятся цены в следующем месяце на хлеб?

-

2. Р.: не могу сказать. Они же как-то определяют, какие

-

3. И.: понятно, но я же не прошу вас дать точные ответы,

-

4. Р.: Всякие субсидии

-

5. И.: как увеличится, снизится?

-

6. Р.: я думаю на том же уровне

-

7. И.: на том же. На хлеб. А на мясо?

-

8. Р.: ну тут как. Государство поддерживает цены на хлеб, чтобы, как говорится, беднейшие слои не устраивали голодный бунт

Опять же та же самая карточка

закупочные цены на зерно были… большие, маленькие. Это государственная политика

просто ваши впечатления

Фрагмент. мужчина 63 года. Вопрос о росте цен в следующие 12 месяцев

-

1. И.: а вот в следующие 12 месяцев? Опять же на продук

-

2. Р.: Ясно вырастут. Сегодня объявили там, что бюджет

ты питания, на услуги, цены как вырастут?

не сходится, что нужны какие-то новые средства на поддержания коммунального фонда. Это же всё примитивно. Сейчас акцизы поднимут опять на самые простые.

Как видно из приведенных примеров поиск релевантной информации связан с частичным описанием событий. Этот поиск происходит циклически и каждый цикл дополняет картину случившегося. Такое описание включает и временную информацию, которая помогает восстановить общую картину события. Таким образом, используемые в вопросе отсылки к определенным датам служат вспомогательным рычагом поиска информации для респондента, поэтому особенно важным становится четкое произнесение интервьюером именно этой части вопроса и использование релевантных конструкций, фокусирующих внимание респондента на нужном промежутке времени [Tourangeau, Rips, Rasinski, p. 110]. В тех случаях, когда респондент не имеет временной опоры, он теряется, не уверен в ответе, после того, как интервьюер заостряет внимание на временном определении "в прошлом месяце", "в прошедшие 12 месяцев", ответ дается гораздо легче. [Фрагмент]

Фрагмент. Женщина 40 лет.

-

1. И: Как, по Вашему мнению, в целом изменились цены на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги за прошедший месяц?

-

2. Р.: Сильно

-

3. И.: А как вы пришли к такому выводу?

-

4. Р.: Ну ходим же в магазин. Постоянно ходишь, за год

-

5. И.: За месяц

-

6. Р.: Аааа. За месяц. Тогда умеренно.

меняется. Приходишь — выросло на 5 рублей

Приведенный вопрос задавался первым, ответ на него был, как правило, эмоционально окрашен.

Использование товаров-маркеров при изучении инфляционных ожиданий

Как показано выше, респонденту нужна опора в ответе. С этой точки зрения логичным и эффективным является введение в вопросы товаров-маркеров. Использование товаров-маркеров для оценки изменения цен, покупательской способности и замера ряда других экономических показателей — распространенная практика в исследованиях. Как отмечает Андреас Дикманн, в Европе широко распространен "Индекс Биг-Мака". Изменение цен на Биг-мак в отдельной стране — известный продукт компании Макдональдс — используется как индикатор покупательской способности национальной валюты [Diekmann, S. 200].

Отдельного внимания в данном случае заслуживает вопрос, почему именно Биг-мак выбран как товар-маркер? Чем именно должен руководствоваться исследователь, выбирая критерий для оценки изменения цен, покупательской способности. В случае в Биг-маком был выбран такой продукт, который является гомогенным для всех стран, и который обладает одинаковым качеством в любом уголке нашей всё более "макдональ-дизированной" планете. Однако не стоит забывать о проблеме надежности измерения только одним индикатором. Чтобы из- бежать этого, как правило, используют несколько товаров-маркеров, которые входят в потребительскую корзину [Diekmann, S. 201]. С этой точки зрения используемая методика оценки изменения цен по товарам-маркерам кажется вполне оправданной и эффективной. Как показали результаты нашего исследования, не все маркеры отвечают условию гомогенности для всех категорий опрашиваемых. Наиболее часто затруднения при оценке изменения цен касались таких категорий как бензин, лекарства, бытовые услуги, реже мясо. Как правило, это было связано с тем, что респондент не имеет опыта покупки или пользования данными видами товаров (Фрагмент).

Фрагмент. Женщина 40 лет. Вопрос об изменениях цен по товарам маркерам в прошлом месяце

-

1. И.: Лекарства?

-

2. Р.: Лекарства у нас бесплатные, а я не покупаю…

-

3. И.: то есть не знаете?

-

4. Р.: угу-угу. Сейчас я покупала дорого, а перед этим я

-

5. И.: Ага. А бензин?

-

6. Р.: Бензин — это надо у мужа спрашивать, его сейчас

только весной покупала, поэтому ничего не могу сказать про лекарства.

нет, ничего не могу сказать.

Оценка валидности используемого уровня измерения

Использование порядковой шкалы, направленной на выявление степени влияния, уровня изменения и прочего — типичный прием социальных и маркетинговых исследований. Вопросы, содержащие такие конструкты как "в какой степени", "как часто", "как сильно" и т.д., широко распространены в анкетах. Как правило, эти вопросы сопровождаются закрытиями, содержащими следующие категории "иногда, часто, никогда", "очень сильно, достаточно сильно, слабо", "очень часто, довольно часто, редко" … [Bradburn, Miles, 2004б p. 297]. Основной вопрос, который волнует исследователей — одинаково ли респонденты понимают значения закрытий, если нет, то насколько сильны эти различия и как они влияют на результаты исследования. Еще в 1941 году С.Мойзер утверждал, что значение слова состоит из двух компонентов: одного постоянного, закрепленного в некой точке лингвистического континуума и другое изменяемое, зависящее от индивидуальных особенностей говорящего и контекста [Цит по: Bradburn, Miles, 2004б p. 297]. При изучении больших совокупностей полученное значение репрезентирует постоянную составляющую, ответы же отдельных респондентов группируются вокруг этого постоянного значения. Несколько позднее (1968) М.Хакель отметил, что то, что для одного респондента будет означать "редко" другим может восприниматься, как "очень часто". Однако он доказал, что распределения ответов по выборке могут быть вполне стабильными и что различия в индивидуальном понимании не противоречат стабильному распределению групповых ответов [Цит по: Bradburn, Miles, 2004б p. 298].

Другим значимым методическим вопросом для исследователя является вопрос о том, как влияет дробность шкалы на точность измерения. Получим ли мы более точные значения при использовании пятибалльной, а не трехбалльной шкалы? И насколько собственно повышается точность? В нашем исследовании использовалась пятибалльная шкала для измерения восприятия роста цен, причем положительных значений было три, отрицательных только одно (выросли очень сильно — выросли умеренно — выросли незначительно — не изменились — снизились, см. рисунок 1). То есть фактически исследователь заранее предполагает рост цен и ставится задача измерить степень роста, то есть ответить на вопрос "какова разница между "очень сильно", "умеренно" и "незначительно". Так, Н. Клифф изучал, насколько усиливают ответ использование таких наречий как "сильно" ("very") и "немного" ("slightly") в континууме неблагоприятно-нейтрально-благоприятно. Им было установлено, что наречие "очень" усиливает ответ на 1,317, а наречие

"немного" на 0,55 пунктов. Если бы кому-то удалось подтвердить эти результаты, то можно было бы повысить уровень измерения с порядкового до метрического [Цит по: Bradburn, Miles, 2004б p. 300].

В нашем методическом исследовании были сделаны попытки определить, что понимают респонденты под предложенными параметрами шкалы. После ответа задавался дополнительный вопрос, "Что для Вас сильно/ умеренно /

Таблица. Механизмы приписывания категорий "очень сильно" / "умеренно"/ "незначительно"

|

Значения шкалы |

В рублях |

В процентах (в год) |

|

Очень сильно |

• 1 рубль на бензин (мужчина 52 года) |

• 2-3%.месяц - 20-30% год (мужчина 22 года) |

|

Умеренно |

|

• 5-10% (женщина 25 лет) |

|

Незначительно |

• 2 рубля на молоко (женщина 25 лет) • 10-15 рублей на мясо (свинина) (женщина 25 лет) |

• 5% (мужчина 52 года) |

незначительно?". Были получены следующие результаты. Во-первых, даже при ответе на вопрос о росте цен в целом при объяснении ответа респонденты используют примеры с изменением цен на товары-маркеры. Сами категории могут объясняться либо в рублевом, либо процентном эквиваленте (см. Таблицу).

Из таблицы видно, что для респондентов не составляет затруднений перевести используемые категории в рублевый или процентный эквивалент. К сожалению, в рамках этого методического эксперимента мы не можем рассчитать коэффициент для той или иной переменной в силу незначительно числа испытуемых, однако сам подход Клиффа может быть вполне повторен на практике. Однако даже без точных статистических оценок по результатам нашего эксперимента можно согласиться с утверждениями Мойзеля, Хакеля и Клиффа, что в целом по группе восприятие закрытий является схожим, несмотря на индивидуальное восприятие каждого респондента.

Следует отметить, что на восприятие подобных шкал влияет и частота совершения респондентом того или иного действия, в нашем случае покупок товаров-маркеров. Так одно и тоже закрытие, например, "выросли очень сильно" по-разному воспринимаются респондентами, которые чаще или реже покупают тот или иной товар. В том случае, если товар-маркер не входит в потребительскую корзину респондента или покупается очень редко, то опрашиваемый, как правило, затрудняется в оценке. К схожим выводам пришли Гучер и Хелсон при изучении восприятия категории "обедать в одиночку три раза в неделю". Восприятие закрытия "три раза в неделю" различалось для тех, кто любит или не любит обедать в одиночку, а также тех, кто считает, что он часто или редко обедает в одиночку [Цит по: Bradburn, Miles, 2004б p. 300].

Основные рекомендации

Постараемся выделить основные щекотливые моменты каждого из них.

Так временной контекст является удобной и работающей составляющей — ответы респондентов разнятся в зависимости от временного интервала. Однако важным является погружение респондента во временной контекст. Словосочетание "изменение цен" определенный маркер для населения, большинство респондентов, не задумываясь, говорят об их росте, остальные конструкции вопроса, в частности временной интервал остаются незамеченными. После дополнительных вопросов интервьюера корректируют свой ответ. Поэтому именно в начале беседы интервьюеру надо быть особенно внимательным и акцентировать внимание именно на временной составляющей, чтобы погрузить респондента в формат беседы. Возможно. целесообразно использование каких-либо синонимичных конструкций — названий месяцев, времен года, упоминание праздников — которые могут стать якорями для воспоминаний респондентов или просто предварительная фраза о том, что рост цен будет обсуждаться в различных временных интервалах3.

В эксперименте изучалось восприятие двух типов шкал для измерения роста цен — порядковая, затрагивающая объемы роста, иначе ее можно назвать "масштабной шкалой" и метрическая (процентная). Масштабная шкала воспринимается не однородно. Респонденты выбирают разные стратегии ответа, что вносит большую долю шума в собираемые ответы. Поэтому в дальнейшем предполагается сравнение масштабной шкалы с другими типами порядковых шкал. Вопросы о процентном росте воспринимаются адекватно. Однако излишняя дробность ответов, предлагаемая на карточке, несет в себе видимость точности ответа, которая отсутствует. В будущем планируется тестирование шкалы с укрупненными интервалами.

Использование товаров-маркеров — очень удобный прием. Однако в тестируемых формулировках не учтена возможность отказаться от вопроса в силу его нерелевантности. Респондент может не знать динамику цен, поскольку не является потребителем предлагаемого ассортимента. Мы рекомендуем рассмотреть возможность уточнения потребительской компетентности респондентов, то есть задать несколько вопросах об опыте и частоте покупок.

Отметим, что в статье описываются результаты одного из серии методических экспериментов, посвященных тестированию вопросов о ценах. В будущем планируется дальнейшее изучение этой тематики.