Как телесное воздействует на бестелесное: о продолжении дела учителя

Автор: Ермилов Валерий Владимирович

Статья в выпуске: 1 (33), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема, поставленная Б.Е. Большаковым о воздействии бестелесного на телесное, идеального на материальное. Рассмотрена возможность иной постановки этого вопроса и его решения с позиции триединства материи - информации- меры, вторичности категорий “пространство”, “время” по отношению к объективной мере-предопределению и понятию о ней. Предложено рассмотрение трёхмерного времени как величины обратной частоте колебаний, пульсаций в трёхмерном пространстве. Поставлена проблема расширения частной меры отображения реальности и обеспечения на этой основе развития человека, семьи, общества, цивилизации, человечества в ладу с биосферой, ноосферой, Космосом.

Пространство, время, частота, мера, телесность, бестелесность

Короткий адрес: https://sciup.org/14124575

IDR: 14124575 | УДК: 125

Текст научной статьи Как телесное воздействует на бестелесное: о продолжении дела учителя

Что значит продолжить дело Учителя?

Это значит развить его теорию, или создать и внедрить в практику новые технологии, основанные на этой теории, или ответить на вопросы, на которые Учитель искал ответы, но не нашел и оставил их нам в наследство.

Не претендуя на полноту, я выделил лишь несколько вопросов, которые волновали

Большакова Б.Е. и обсуждались в личных беседах или на семинарах Бориса Евгеньевича.

Если ученики и последователи Бориса Евгеньевича присоединяться к их обсуждению и составлению общего перечня вопросов и нерешенных проблем, к их осмыслению и поиску ответов, то это позволит научной школе устойчивого развития «Дубна» двигаться вперед по пути, намеченном Учителем и, я надеюсь, поможет создать прорывные технологии согласованного и ладного развития системы Человек-Природа-Общество на базе системы LT-величин.

Итак, вот эти вопросы.

Как безтелесное в принципе воздействует на телесное? (написание З вместо С, как принято в современно орфографии соответствует смыслу, а не букве правописаиия)

Какая технология позволяет оказывать безтелесное воздействие на телесное?

Как создать технологию безтелесного воздействия на телесное с целью получения заданных свойств телесного объекта?

Как работает пространство-время?

Замечу, что в умолчаниях этих вопросов скрыто утверждение, что телесное и безтелесное существуют обособленно, самостоятельно. В этом видится сближение с Махом и Авенариусом, предлагавших объединить материальное (телесное,в) и идеальное (беЗтелесное, образы, свойства, качества, информацию) через комплексы ощущений субъекта (человека).

Но можно ли отделить образ, качества, свойства вещи от её самой?

Борис Евгеньевич как-то в качестве примера привёл вопрос академика Флёрова Г.Н. студентам: «Можно ли отделить цвет чая от воды, в которой он заварен?» Не смотря на бытовую, казалось бы, постановку вопроса, он носит глубокий философский смысл.

Природа едина и целостна. Каждый объект суть единство материи-телесности (вещества в различных агрегатных состояниях и полей), информации (свойств, образов) и меры, задающей непрерывное изменение и свойств, и телесности. Система величин LRTS является мерой, в которой выражены обще природные законы.

Напомню высказывание Протагора: «Всё течёт всё изменяется». Однако в интернете можно найти более полную и глубокую его мысль: «Всё течёт, всё изменяется, но и покоится». Каждая вещь, изменяясь, сохраняет некие существенные свойства, позволяющие утверждать, что это одна и таже вещь, не смотря на изменения. Посмотрите на свои фотографии от младенчества до настоящего времени, и вы убедитесь, что это вы, хотя и изменились до неузнаваемости. Во истину, всё течёт, всё изменяется, но и покоится!

Но изменения не случайны, они заданы мерой – матрицей возможных состояний и переходов из одного состояния в другие, задаваемые мерой.

Система LRTS -величин есть частная мера – матрица возможных состояний, свойств вещественных объектов, процессов и переходов между ними.

Возникает вопрос, чему соответствуют LT-величины в реальности?

Проблема соответствия картины мира, модели, образа мира, складывающихся в психике человека самой отображаемой реальности до сих пор считается одной из важнейших проблем.

В нормальном, неизмененном состоянии психики и сознания человек воспринимает объекты и процессы объективной реальности, по крайней мере, на уровне макромира как протяженные и продолжительные, длящиеся.

При этом возникают три мира: мир объектов, мир образов, мир знаков. Однако, как показано в работе [1] связи между этими мирами возникают не всегда.

Рис. 1

мир знаков, мир символов, мир терминов

Мир образов, идеальный мир, мир информации

Мир вещей, реальный мир, материальный мир

Как видно из рисунка 1 в мире идеальном есть объекты, которым придана мера, код, слово, но в мире вещей им ничего не соответствует.

Например, в физике в XVIII — начале XIX века использовалось понятие так называемого теплорода. Считалось, что это невесомый флюид, присутствующий в каждом теле и являющийся причиной тепловых явлений. Гипотеза теплорода, введенная Лавуазье в 1783 году, была отвергнута в результате физических экспериментов, что послужило толчком в середине XIX века для принятия молекулярно-кинетической теории.

Второй пример. В химии для объяснения процессов горения в XVII-XVIII веках использовался термин флогистон, который обозначал гипотетическую «сверхтонкую материю» — «огненную субстанцию», наполняющую все горючие вещества и высвобождающуюся из них при горении. В дальнейшем в науке отказались и от этого термина, поскольку ему ничего не соответствовало в мире вещей, в реальности.

Весьма спорными являются такие термины как необходимое и прибавочное время в политэкономии марксизма. Это время невозможно измерить! Вы можете чётко сказать, когда в течении вашего рабочего дня закончилось необходимое и началось прибавочное время? Нет! Недаром И.В. Сталин в работе «К экономическим проблемам социализма» предлагал отказаться от них! Наука начинается с тех пор, как начинают измерять. Точная наука немыслима без меры, утверждал Д.И. Менделеев. Если, нельзя измерить величину, то и управлять невозможно! Политэкономия марксизма метрологически не состоятельна.

Эти примеры, а их можно продолжить, показывают, что существовали и существуют некие образы, информация (мир образов, мир информации), которые имели или имеют названия, обозначение, такие как теплород, флогистон, необходимое и прибавочное время (мир знаков), которым в мире реальности ничего не соответствовало.

Ещё более сложные проблемы возникают при понимании таких, казалось бы, привычных понятий, как пространства и время.

Для описания телесных (вещественных, материальных) объектов достаточно, на первый взгляд, использовать образ трехмерного пространства и одномерного линейного однонаправленного времени. Для физического описания протяженности и продолжительности вводятся физические величины длины L, площади S, объема V и времени T. Повседневная практика с очевидностью подтверждает достаточность четырехмерной модели 3+1 для описания объектов и процессов, их моделирования, прогнозирования, проектирования и создания различных предметов, устройств, машин и т.д. Однако, как отметил Р.Л. Бартини, очевидность - далеко ещё не доказательство и это хорошо знают художники. [2]

Заметим, что практически каждый в свой жизни сталкивался с оптическими иллюзиями. Ложка в стакане с водой зрительно воспринимается сломанной, однако это не доказывает, что она и в реальности сломана и линейная оптика чётко объясняет эффект преломления. Так что, к восприятию реальности нужно относиться критически, подвергать сомнению и проверять на практике.

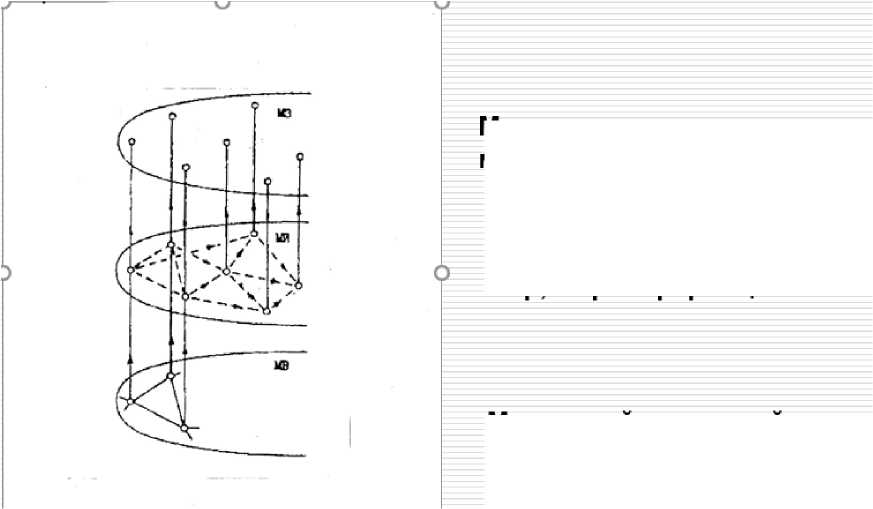

Интересна проблема передачи перспективы в живописи, о которой, в частности писал академик Раушенбах Б.В – математик и мыслитель.[3] При передаче глубокого пространства древнеегипетские художники прибегали к возможностям плана (Рисунок 2).

2. Осирис у пруда с деревьями и виноградной лозой. Иллюстрация из Книги Мертвых. XV в. до н. э.

Рис. 2. Осирис у пруда с деревьями и виноградной лозой

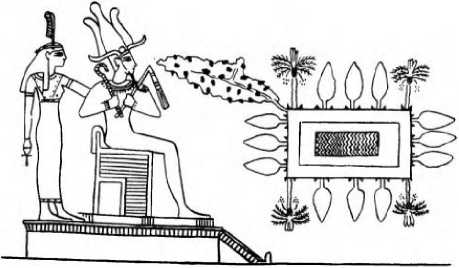

Однако уже искусство Древней Греции начинает осваивать объемное видение. Древние римляне в конце I века до нашей эры пользовались перспективой при построении архитектурно - строительных чертежей, что известно из трактата архитектора Витрувия. Эта традиция была продолжена в западноевропейском искусстве (Рисунок 3).

Рис. 3. Рафаэль Санти. Афинская школа (Фрагмент)

Особый интерес представляет проблема передачи трехмерного пространства в византийской и древнерусской живописи, в которых наряду с элементами аксонометрии и прямой перспективы, применялась обратная перспектива (Рисунок 4).

Рис. 4. Прямая и обратная перспектива

Видно, что отобразить трехмерную реальность на двумерной плоскости можно по-разному. Если же решать обратную задачу, т.е. восстанавливать объект по его плоскому рисунку, то получатся различные объекты, не всегда соответствующие оригиналу.

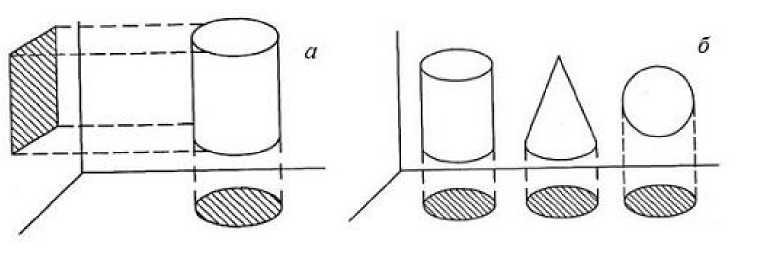

Поясним этот тезис на примере. Виктор Франкл, создатель логотерапии, димензиальной онтологии и димензиальной антропологии показал [4], что один и тот же предмет, спроецированный из своего трехмерного измерения в низшие по отношению к нему измерения, скажем, на плоскость, отображается в этих проекциях так, что различные проекции могут противоречить друг другу (рис. 5 а). Если же уже не один, а различные предметы спроецировать из их измерения не в разные, а в одно и то же низшее по отношению к ним измерение, проекции оказываются не противоречивыми, но многозначными (рис. 5 б).

Рис. 5. Принципы димензиональной онтологии:

а) Геометрическая иллюстрация закона противоречивости димензиальной антропологии; б) Геометрическая иллюстрация закона многозначности димензиальной антропологии

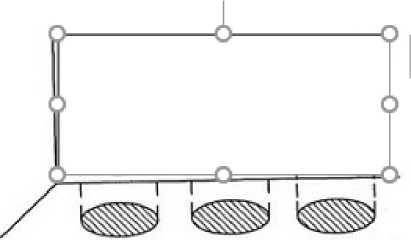

Если представить, что мы видим только проекции трех геометрических фигур (Рисунок 6), но не видим изображения цилиндра, конуса, шара, то задача их восстановления по проекции становится неопределённой, многозначной. Заметим, что число различных геометрических трехмерных фигур, имеющих такую же проекцию неограниченно велико, главное, чтобы любые части фигуры не выступали за пределы проекции (круга заданного радиуса).

Рис. 6. Проекции трех геометрических фигур

Задача становится тем более неразрешимой, если мы изображаем проекцию трехмерного объекта на линию, т.е. в одномерие.

Эти геометрические примеры восприятий трёхмерных фигур и их отображений должны облегчить понимание трехмерных временных объектов Т3 и их проекций на плоскость Т2, линию Т1 и точку Т0.

Но прежде, чем говорить о размерности и проекциях времени, необходимо определиться с понятием собственно времени Т.

Приведём определение времени из разных энциклопедий.

Время - основная (наряду с пространством) форма существования материи, заключающаяся в закономерной координации сменяющих друг друга явлений. Оно существует объективно и неразрывно связано с движущейся материей. [5]

Время, одна из координат в современной четырёхмерной геометрии мира. В более широком смысле время рассматривается как некий континуум, внутри которого существует бесконечная Вселенная [6].

Время характеризуется своей однонаправленностью, одномерностью, наличием ряда свойств симметрии [7].

Ряд физиков пришли к весьма неоднозначным выводам. По их мнению, время как таковое не является чем-то реальным, — это всего лишь человеческое восприятие, которое помогает нам различать настоящее или прошлое, однако при этом весьма противоречиво и не согласуется с так называемой теорией состояний.

Согласно новым представлениям, концепция времени — это просто иллюзия, состоящая из человеческих воспоминаний, а все, что когда-либо было и будет, происходит прямо сейчас. При этом, большинство людей даже не рассматривают понятие времени, но в законах физики нет ничего, чтобы утверждать, что оно должно двигаться в том направлении, которое мы знаем [8].

Время — форма протекания физических и психических процессов, условие возможности изменения. Одно из основных понятий философии и физики, мера длительности существования всех объектов, характеристика последовательной смены их состояний в процессах и самих процессов, изменения и развития, а также одна из координат единого пространства-времени, представления о котором развиваются в теории относительности.

В философии — это необратимое течение (протекающее лишь в одном направлении — из прошлого, через настоящее в будущее).

В метрологии — физическая величина, одна из семи основных величин Международной системы величин, а единица измерения времени «секунда» — одна из семи основных единиц в Международной системе единиц (СИ) [9].

Секунда (русское обозначение: с; международное: s) — единица измерения времени.

Секунда — время, равное 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133[10].

Форма (лат. forma, греч. μορφή) — понятие философии, определяемое относительно к понятиям содержания и материи. В соотношении с содержанием, форма понимается как упорядоченность содержания — его внутренняя связь и порядок. В соотношении с материей, форма понимается как сущность , содержание знания о сущем, которое есть единство формы и материи. При этом, пространственная форма вещи — есть частный случай формы как сущности вещи. [11]

Су́щность (др.-греч. οὐσία, ὑπόστᾰσις; лат. essentia, substantia, также лат. quidditas — чтойность) — смысл данной вещи , то, что она есть сама по себе, в отличие от всех других вещей и в отличие от изменчивых (под влиянием тех или иных обстоятельств) состояний вещи [12].

Итак, в этих определениях время это

-

• основная форма существования материи ,

-

• форма протекания процессов ,

-

• некий континуум

-

• сущность, смысл данной вещи

-

• одна из координат в четырехмерном мире,

-

• нечто , характеризуемое однонаправленностью, одномерностью, наличием свойств симметрии,

-

• иллюзия .

Налицо неопределённость в понимании времени. Можно отметить переход от абсолютного времени к относительному, от формы существования материи, сущности, смысла вещи к иллюзорности, к отсутствию времени!

Так что же такое время, тем более время трёхмерное?

Напомним ещё раз мысль Гераклита:» «Всё течет всё изменяется, но и покоится». Это значит, что состояние одной и той же вещи постоянно изменяется, оставаясь при этом неизменным. Неизменяемое пребывает в вечности. Изменение состояний порождает время. Время – это чередование состояний. Значит, время – это текучесть. Ускоряя изменение состояний, мы ускоряем время, Замедляя изменения состояний, мы замедляем время. Но пребывающее в неизменности, в вечности покоится во всех своих качествах, т.е. является первоначальной и постоянной сущностью вещи, т.е. тем, что делает её самой собой и отличает от других сущностей. Изменяющееся, текучее и порождает то, что мы называем временем. Чтобы увидеть существует ли время, как некая сущность, надо выйти за пределы нашей Вселенной, взглянуть, есть ли нечто реально существующее, текущее, изменяемое, что в нашем сознании отображается как время.

Что же такое время как таковое? Что такое трёхмерное время? Каков его образ? Может быть, это понятие сродни теплороду и флогистону и от него следует оказаться? Как представить, вообразить трёхмерное время?

Большаков Б.Е. утверждал если невозможно найти ответ на вопрос, то надо задать вопрос по-другому. Воспользуемся этим правилом.

Время – величина обратная частоте колебательного процесса, пульсации, выбранной за эталон.

Хотя мы привыкли изображать колебательные процессы в виде, скажем, синусоиды на плоскости, в реальности пульсации трёхмерны, объёмны и характеризуются частотой, которая может быть разложена, спроецирована на три ортогональные плоскости. Например, так можно представить, описать пульсации сердца, сжимания и разжимания кулака, расширение и сжатие лёгких, приливы и отливы и т.п.

Все процессы в мироздании носят колебательный характер, обладают разными частотами, амплитудами, фазовыми сдвигами, периодами, скоростями, характеризуются разными взаимодействиями - резонансами, наложениями, поглощениями, сглаживаниями и т.д.

Как представить такие объёмные процессы? Как научиться ими управлять? Как беЗтелесным воздействовать на телесное?

В концепции общественной безопасности дается такое определение времени:

«Время — субъективное понятие, возникающее в психике человека при сопоставлении частот колебательных процессов (явлений), один из которых выступает в качестве эталонного. В силу того, что выбор процесса-эталона субъективен, время — субъективный фактор бытия и не является его атрибутом» [13].

Возникает вопрос, а было ли время до появления человека? Если понятие субъективное, то должен быть субъект, без него времени нет!

Итак, если вдуматься, то время связано с частотой колебательных процессов, один из которых принимается за эталон. Общеизвестно, что частота — физическая величина, являющаяся характеристикой периодического процесса, равная количеству повторений или возникновения событий (процессов) в единицу времени, число колебаний в секунду. (Рисунок 7).

Рис. 7. Характеристики колебательных процессов

Вспомним, что секунда представляет собой интервал времени, равный 9192631770 периодам излучения, соответствующих переходу между двумя сверхтонкими уровнями энергии основного состояния атома цезия-133, находящегося в покое при 0 К.

Излучение – это электромагнитные волны (электромагнитное излучение), т.е. распространяющееся в пространстве возмущение ( изменение состояния ) электромагнитного поля

Период колебаний — наименьший промежуток времени, за который система совершает одно полное колебание (то есть возвращается в то же состояние , в котором она находилась в первоначальный момент, выбранный произвольно).

Секунда — время, равное 9 192 631 770 периодам излучения

Время определяется через период колебания (излучения), а период колебания - через промежуток времени одного полного колебания, логическая ошибка!

Время связано с чередующимися, повторяющимися положениями колеблющегося тела. Смена положения не происходит мгновенно, положения и переходы между ними дляться.

Здесь необходимо обратить внимание, что все процессы характеризуются параметрами , которые могут быть оценены с помощью показателей и классифицированы, ранжированы с помощью критериев .

Поясним. Например, любое тело может нагреваться или охлаждаться, т.е. обмениваться потоками энергии со средой. Состояние тела можно характеризовать таким параметром , как нагретость. Измерить нагретость тела можно с помощью градусника, имеющего шкалу в градусах Цельсия, Кельвина и т.п. Температура – это показатель . А каковы критерии? Например, для воды при нормальном давлении температуры таяния/замерзания или испарения/ конденсации равны соответственно 0 или 100 градусам Цельсия. Что будет происходить в реальности, таяние или замерзание, зависит от соотношения потоков энергии на входе и выходе.

Или пример с геометрической протяженностью тел. Протяженность – это параметр, длина – это показатель. В зависимости от размеров тела могут быть отнесены к микро, макро или мега миру. Размеры, которые определяют переходы между этими мирами суть критерии.

Попробуем также подойти и ко времени. Дление, длящесь любого процесса, в том числе существования тел – это параметр. Подчеркнем, что длительность правильнее характеризовать числом колебаний, которые сравнивать с эталонным процессом. Собственно, что и делается! Основной показатель – это число колебаний. Однако, частота колебаний менее удобная величина с практической тоски зрения и, видимо, поэтому исторически сложилось так, что люди стали применять обратную частоте колебаний величину – время. Ввели критерии: секунда, минута, час, сутки и т.д. Интересно, что, используя песочные часы, мы фактически можем считать число их поворотов на 180 градусов.

Итак, продолжительность – это параметр, частота или традиционное время – показатель, строго определённое число колебаний или промежутков времени – критерии: 60 секунд – минута. 60 минут – час. 24 часа – сутки и т.д.

Почему с точки зрения концепции шестимерного пространства-времени правильнее применять частоту?

Попробуйте представить трехмерное время. Не три взаимно ортогональных оси X, Y, Z, не три синусоиды по этим осям, а именно трехмерное время. У меня не получается. А вот представить трехмерное тело, а таковы любые тела, - легко! Например, как бьется, пульсирует сердце? Сжимаясь-разжимаясь по множеству разнонаправленных осей, но для описания пульсаций достаточно всего три ортогональные оси. Частоту пульсации легко можно разложить по трем осям х, y, z. Обратные этим трем частотам величины будут проекциями времени на оси X, Y, Z, то есть то самое трехмерное время!

Аналогично можно подойти и к такому понятию как пространство. Приведём выдержку из одной из работ, входящих в базу концепции общественной безопасности.

«В триединстве материи-информации-меры, объективных “пространства” и “времени”, как свойств объективного “пустого вместилища” материального Мироздания, не существует. Что объективно существует — то субъективно познаваемо. Это означает, что всё познаваемо объективно единообразно с некоторой субъективной несоразмерностью (ошибкой) познания. Что привносится в качестве ошибки самим субъектом-исследователем в познание — должно исследовать в самом субъекте.

Если смотреть на историю познания объективной природы пространства и времени, то — не было такого познания. Было много пустословия философов об их объективности, а реально была практика измерений. В ходе истории изменялась только эталонная база измерений. В основе эталонов измерителей пространства были: сам человек (локоть, шаг и т. п.); дуга земного меридиана; длина волны света в вакууме, излучаемого светильником на основе криптона-86 (изотоп элемента Периодической таблицы). В основе эталонов измерителей времени была периодичность астрономических явлений на земном небосводе (Луны, Солнца, Сириуса), а ныне “цезиевый эталон ЧАСТОТЫ и ВРЕМЕНИ” (выделено нами; Энциклопедический словарь, Москва, 1986 г.). То есть эталонная база измерений

“пространства” и “времени” сближалась. И в принципе ничто, кроме приверженности привычному мировоззрению “независимости объективных пространства и времени” и кое-каких технических трудностей не мешает связать эталон времени с частотой световой волны излучения того же самого криптонового светильника, на котором основан эталон измерения пространства. Можно в принципе перейти и к иному объекту микромира, связав с ним оба эталона, но в любом случае с исчезновением объекта-эталона исчезнут и “пространство”, и “время”, как объективные процессы, несомые эталонным объектом; после чего останутся только пустые, объективно непознаваемые филологические абстракции “пространство” и “время”.

То есть, если идти от Мироздания как от целостного СВОЕОБРАЗНО РАЗМЕРЕННОГО объекта, частью которого является и сам человек, то понятия Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика [Электронный ресурс] / гл. ред. А.Е. Петров. – Дубна : 2008-2022. – ISSN 2076-1163. – Режим доступа:

“пространство”, “время” вторичны по отношению к объективной мере-предопределению и понятию о ней. Они возникают в процессе прямого или опосредованного соотнесения наблюдаемого объекта (процесса) с неким подобным ему в некотором смысле объектом-эталоном, хотя это соотнесение не всегда определённо осознаётся. Один из путей соотнесения с эталоном даёт восприятие временной соизмеримости, другой — даёт восприятие пространственной соизмеримости. Знаменитая формула Е = МС2 связывает два способа измерения количества материи (возможно измерение единицами энергии и всем привычное — единицами массы) с пространственной и временной соизмеримостью. Даже если эта формула объективно содержит некоторую количественную неточность, тем не менее она отрицает объективную независимость пространства и времени как информационных характеристик, предопределённого в мере, бытия материального Мироздания.

Но ни один из путей соотнесения невозможен, если отсутствуют объекты, несущие в себе триединство материи-информации-меры, способные ко взаимодействию, один из которых избирается в качестве эталона, и с которым сравнивается (соизмеряется) другой. То есть “пространство”, “время” — не свойства объективного “пустого вместилища”, в которое помещено материальное Мироздание со всеми в нём живущими, а свойства самого триединого Мироздания, воспринимаемые человеком в качестве соразмерности (соизмеримости) фрагментов Мироздания, существующего как процесс вероятностно предопределённых МЕРОй переОБРАЗований МАТЕРИИ при отображении информации, переносимой вместе с энергией (материей) из одного фрагмента Мироздания в другой.

Объективные предопределённости для микро- и макромира принадлежат единой объективной мере бытия Мироздания, но они различны. Это находит своё выражение в различных свойствах “пространства” и “времени”, порождаемых самими объектами, по отношению к микрообъектам квантовой механики и макрообъектам классической физики и астрономии. То есть, если мировоззрение и миропонимание строить (слово однокоренное со словами “три”, “трое”, с-“троить” = собрать в единство “три”) в согласии с практикой объективных наблюдений и измерений, то кризис науки в целом и естествознания, в частности, а также кризис всей нынешней цивилизации — выражение её приверженности к мировоззрению, несообразному и несоразмерному Объективной Реальности .

Причиной же кризиса является не-Различение МЕРЫ-ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ, которое, в свою очередь, обусловлено отрицанием цивилизацией живой религии Бога Истинного, дающего людям непосредственно Различение, Предопределившего бытие Мироздания как процесса-триединства: МАТЕРИЯ переОБРАЗуется в МhРЕ-ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИИ» [14]. Всилу значимости и важности эта длинная цитата приведена полностью.

Таким образом, ключевым вопросом является вопрос об объективной мере-предопределении, её отображении в частную меру, а также расширении частной меры в ходе развития человечества и организации жизни человека и общества на её основе.

Можно сформулировать этот вопрос по-иному. Каковы объективные закономерности, действующие в мироздании?

Объективные закономерности, которым подчинена жизнь человеческого общества, как предложено в концепции общественной безопасности, можно разделить на шесть категорий. В каждой из них закономерности оказывают то или иное воздействие друг на друга, а также — и на закономерности других категорий, поскольку Мир един и целостен:

-

• существуют объективные закономерности, регулирующие взаимодействие биосферы и Космоса , формирование биоценозов и взаимодействие биологических видов в пределах биосферы.

-

• существуют специфические биологические (физиологические и психологические)

видовые закономерности , регулирующие его жизнь.

-

• Существуют нравственно-этические (ноосферные, эгрегориальные и религиозные)

закономерности , регулирующие взаимоотношения обладателей разума и воли. И вопреки мнению многих, закономерности этой категории выходят за пределы человеческого общества, а этика, диктуемая с иерархически более высоких уровней в организации разного рода систем, — обязательна для иерархически низших уровней и отступление от её норм наказуемо. Соответственно отступничество от праведности — нравственности, свойственной Всевышнему, — главная нравственномировоззренческая причина биосферно-социального экологического кризиса.

-

• Культура, которую генетически предопределённо несёт человечество, вариативна, и существуют социокультурные закономерности , следование которым гарантирует устойчивость общества в преемственности поколений, а их нарушение способно привести к его исчезновению в течение жизни нескольких поколений под воздействием деградационных процессов.

-

• Исторически сложившаяся культура всех обществ нынешней глобальной цивилизации такова, что мы вынуждены защищаться от природной среды техносферой. Техносфера воспроизводится и развивается в ходе хозяйственной и финансовой деятельности, и

- существуют финансово-экономические закономерности, предопределяющие как развитие общественно-экономических формаций, так и их деградацию и крах.

-

• Всё это в совокупности может приводить к конфликтам интересов и конфликтам разных видов деятельности, разрешением которых необходимо управлять. И существуют объективные закономерности управления , единые для всех процессов управления, будь то езда малыша на трёхколёсном велосипеде либо комплексный проект, осуществляемый несколькими государствами на принципах частногосударственного партнёрства [15].

Человечеству (роду “Homo”) 2,5 млн. лет. Если говорить о виде homo sapiens, то есть «человеке разумном», то официальная наука дает ему около 200 тысяч лет. На протяжении этого времени люди, по всей видимости, воспринимали реальность в формате 3+1 и, защищаясь от природы, создали техносферу и культуру, которые породили глобальный биосферно-экологический и нравственно-этический кризис, который создаёт угрозу всему живому.

Можно задать вопросы. Является ли причиной этого кризиса димензиальная недостаточность отображения многомерного реального мира в психике человека в размерности 3+1?

Обеспечит ли переход к отображению шестимерной реальности устойчивое развитие человечества?

Может ли человек волевым порядком, путём саморазвития изменить своё восприятие с 3+1 на 3+3?

Если наша Вселенная находится не в наиболее вероятном состоянии 3+3, как утверждал Бартини и развивали эту идею П.Г. Кузнецов и Б.Е. Большаков, а в менее вероятном состоянии большей мерности, скажем, 4+4, то димензиальная недостаточность возрастает и как это может сказаться на дальнейших судьбах цивилизации?

Полагаю, что дальнейшее развитие или деградация человечества будет зависеть прежде всего от освоения объективной нравственности и этики взаимоотношений, свойственной Ноосфере и Космосу, от психодинамики общества.

В итоге вопрос как бестелесное (время) воздействует на телесное (пространство), можно переформулировать так: «Как дление, длительность (параметр), оцениваемое частотой (показатель) воздействует на протяженность, форму»?

Поскольку мир, реальность – это триединство, целостность, слитность материи (телесности), информации (беЗтелесности) и меры, постольку вопрос можно сформулировать так: «Как изменить частную меру, приближая её к объективной мере и обеспечить на этой основе развитие человека, семьи, общества, цивилизации, человечества в ладу средой обитания, биосферой, ноосферой, космосом»?

И для ответа на этот вопрос применить систему четырех пар вопросов, которую эффективно использовал в своей деятельности Борис Евгеньевич Большаков, при осмыслении любой проблемы «КТО? -ЧТО?», «ЗАЧЕМ? – ПОЧЕМУ?», «КАК? – СКОЛЬКО?», «ГДЕ? – КОГДА?». И искать ответы нужно на основе миропонимания триединства материи – информации- меры и диалектики жизни, как методологии познания.

Список литературы Как телесное воздействует на бестелесное: о продолжении дела учителя

- Гомоюнов К.К. Совершенствование преподавания общенаучных и технических дисциплин: методологические аспекты анализа и построения учебных текстов : учебно-методическое пособие для преподавателей высших учебных заведений, ведущих обучение студентов по направлениям и специальностям в области техники и технологий / К.К. Гомоюнов; Федер. агентство по образованию, С.-Петерб. гос. политехн. ун-т, Приоритет. нац. проект "Образование". - Санкт-Петербург: Изд-во Политехнического университета, 2008 (СПб.: Тип. изд-ва Политехн. ун-та). - с. 237-255.

- http://litafor.ru/aphorism/17087/

- Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи, М.: Наука, 1980г. -с.

- В. Франкл Человек в поисках смысла, М., Прогресс, 1990.

- gufo.mi Большая советская энциклопедия.

- bigenc.ru Большая российская энциклопедия.

- ru.wikipedia.org

- https://rwspace.ru/news/uchenye-vremeni-ne-sushhestvuet.html

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Время

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Секунда

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Форма_(философия)

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Сущность

- http://wiki.kob.su/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F

- https://wiki-kob.ru/Пространство_и_Время

- https://wiki-kob.ru/Объективные_закономерности_бытия_человеческого_ общества