Как возможен осмысленный разговор о смерти

Автор: Рогозин Дмитрий Михайлович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социокультурные исследования

Статья в выпуске: 1, 2014 года.

Бесплатный доступ

На материалах массового опроса, пожалуй, впервые в российской научной периодике, обсуждается проблема смерти. Кроме богатого эмпирического материала, автором проделан детальный библиографический обзор социологических подходов к изучению смерти. Экспериментально апробирован методический прием, позволяющий корректно и эффективно вести разговор на сенситивные темы. При всей табуированности и, казалось бы, неуместности темы смерти для общения с незнакомым человеком, она не вызывает явного отторжения или удивления среди людей старшего возраста. Прожитые годы, болезни, переживание тех или иных утрат подталкивает людей задумываться о смерти, стирает налёт эмерджентности с вопросной конструкции. В качестве одной из значимых установок к смерти зафиксирована религиозность. Вера, погружение в экзистенциальные вопросы даёт человеку дополнительные ресурсы к осознанию своего места в мире, формированию идентичности, взвешенному отношению к жизни и смерти.

Мысли о смерти, нормы умирания, подготовка к смерти, потеря значимых близких, религиозная идентичность, религиозные толкования смерти, социология смерти, страх перед смертью, телефонный опрос, техника преодоления невозможности разговора, типология отношения к смерти, шкала религиозного пути, эффект интервьюера

Короткий адрес: https://sciup.org/142182057

IDR: 142182057

Текст научной статьи Как возможен осмысленный разговор о смерти

Есть то, о чём легче говорить в древнерусском контексте. Например, о Боге. Мне кажется в то время связи с Ним были прямее. Важно уже то, что они просто были. Сейчас вопрос этих связей занимает немногих, что, замечу я, озадачивает. Неужели со времён Средневековья мы узнали что-то радикально новое, что позволяет расслабиться? Неужели мобильные телефоны отменили Смерть?

Евгений Водолазкин

"Инструмент языка. О людях и словах"

Во вступительном слове к сборнику работ по социологии смерти Ансельм Стросс обозначил весьма странный парадокс, сопряженный с этой тематикой. С одной стороны, тема смерти табуирована в современном обществе и найдется мало желающих всерьез обсуждать особенности умирания. С другой — трудно отыскать какое-либо издание масс-медиа, на страницах которого не публиковались данные об убийствах, суицидах, катастрофах и трагических случаях [Strauss, 1993, p. ix]. Избегая аналитического и вдумчивого разговора о смерти, публичный дискурс впитывает как губка любые упоминания о трагических исходах как событиях, притягивающих внимание и увлекающих аудиторию. О смерти не хочется говорить, но невозможно и пройти мимо, не остановившись и не вглядываясь украдкой в произошедшее. Анализируя публикации англоязычных исследователей, Катерина Эксли отмечает доминирующее в обществе персональное отчуждение от смерти [Exley, 2004, p. 111]. Люди привыкают видеть смерть других и стараются вовсе не думать о собственной или о смерти своих близких.

Почти тридцатью годами ранее выхода в свет сборника, в монографии, посвященной умиранию, А. Стросс и Б.Глезер отмечают, что американцы не склонны обсуждать смерть в абстрактных категориях, предпочитая конкретные описания: "Смерть представляется нам запретной, табуированной темой и мы стараемся избегать философские или абстрактные суждения о смерти" [Glaser, Strauss, 1965, p. 3]. К. Эксли, напротив, ут- верждает, что разговор о смерти может вестись лишь в абстрактных категориях. Как только речь заходит о реальных утратах и близких, современный человек замолкает [Exley, 2004, p. 111]. За видимым разногласием в позициях, скрывается разное поименование одного и того же явления — большинство из нас не склонны всерьез говорить о смерти, принимать ее фактическое присутствие в собственной жизни. В этом отношении мало что меняется как в американском и европейском, так и в нашем, российском обществе. Общественное мнение о смерти в разных странах удивительно стабильно и не подвержено значительным изменениям.

Безусловно, тематика смерти относится к предельно частной, интимной сфере. Каждый умирает индивидуально, теряя при этом все статусы, смыслы, социальные связи. "Всяк умрёт, как смерть придёт"; "двух смертей не бывать, а одной не миновать"; "на смерть, что на солнце, во все глаза не взглянешь". Публичное пространство в такой логике излишне, натужно, практически оскверняюще. Разговор о смерти требует уединения. Напротив, обсуждение смерти, буквально, подменяет предмет, создает фальшивку, конструирует ложь. Продолжать в этой логике можно бесконечно, поскольку она поддержана как обыденным знанием, так и публичным дискурсом.

Однако вернувшись к меткому замечанию А. Стросса о парадоксальности отношения к смерти современного человека, можно отметить не менее странное последствие этого — дискурсивное бегство от темы смерти, низведение её до личного, частного переживания приводит к потере значимости и смысла самой жизни. Нелегитимность разговора блокирует понимание, саму возможность задуматься о произошедшем, подготовить себя к предстоящему самому важному, пограничному жизни событию. Секулярное умалчивание смерти провоцирует отказ от любых упоминаний, любых проблематизаций этой тематики. Люди бегут от смерти, чтобы быть захваченными врасплох, без осмысления и понимания происходящего. Поэтому публичный разговор о смерти не является настолько бесперспективным и аморальным, как это может быть представлено в логике атеистического напряжения, где смерть навсегда вынесена за скобки текущих проблем и переживаний, и рассматривается лишь как горестное воспоминание об утрате и предстоящем завершении собственной жизни, о котором лучше никогда не задумываться.

Разговаривая открыто о смерти, мы ищем язык описания, возможность концептуализировать архиважное для всех нас событие. Парадокс, но чтобы обрести индивидуальность и личностное понимание происходящего, современному человеку требуется найти социальные основания и оправдания этого. Другими словами, интимное и частное в нашем мире обретает свою форму лишь в противопоставлении публичному и общему. Задача настоящего исследования — обозначить рамку возможного публичного разговора о смерти. Подобрать и апробировать вопросы, позволяющие людям высказать отношение к столь табуированному предмету, или, возможно, сформировать его здесь-и-сейчас. Осознавая проблематичность и авантюрность актуализации темы смерти в массовом опросе, мы необычно долго, в течение нескольких месяцев готовили опросный инструментарий, тестировали анкету, чтобы выделить всего три вопроса, напрямую затрагивающих тему смерти. Соотнесению ответов с нашими собственными представлениями и общим научным контекстом, в котором производится изучение смерти, и посвящена эта статья.

Концептуальная рамка

Эпицентр научно-исследовательского интереса к проблематике смерти приходится на начало 1970-1980-е гг. Именно в это время в ведущих изданиях выходят обзоры по психологии [Kastenbaum, Costa, 1977], социологии [Riley, 1983] и антропологии [Palgi, Abramovitch, 1984] смерти, с одной стороны, подводя итоги, с другой — стимулируя к дальнейшим поискам. Несмотря на междисциплинарность различных исследовательских коллективов, широкое разнообразие методологических решений — от включенных наблюдений и глубинных интер- вью до массовых опросов — доминантой исследовательского интереса остается секулярная интерпретация происходящего, отказ от объяснения смерти, чем-то выходящим за рамки социально опосредованных практик.

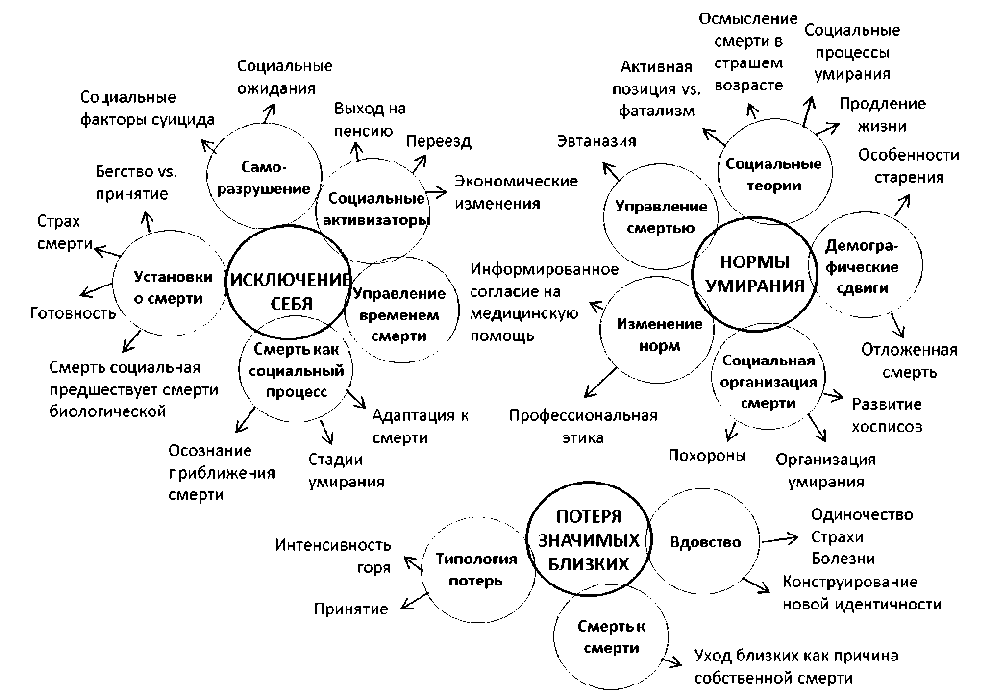

Джон Райли выделяет три основные области социологического интереса к смерти: (1) феномен исключения себя из сообществ, (2) потерю значимых близких, или серьезность переживаемых утрат, (3) социальные нормы умирания [Riley, 1983]. На основании обзора социальных исследований, написанного Д. Райли, можно построить схематическое представление "социологии смерти" (рис. 1).

Хотя обзор составлен 30 лет назад, основные концептуальные направления исследований, практически не изменились. Поэтому можно дополнить проделанную Дж. Райли работу современными методологическими и содержательными решениями, не нарушив общую логическую схему социологии смерти как научной дисциплины.

Первая область — "исключение себя" определяется классическими работами Б. Глейзера и А. Стросса об умирании [Glaser, Strauss, 1965, 1968]. В первой авторы описывают феномен социальной смерти, предшествующей физической. Человек сначала полностью теряет все социальные связи, постепенно утрачивая социальные идентичности, а уже потом подходит к физической смерти. Безусловно, это больше относится к смерти в старших возрастах, исключающей неожиданный, трагический исход. Но и в случае непредвиденных несчастных случаев социальные разрывы предшествуют физиологическим, только эти процессы протекают гораздо быстрее. В дальнейшем, наибольшее развитие среди социологов и социальных психологов получила тема установок по отношению к смерти, в частности страх смерти [Ellis, Wahab, 2013; Kotze, Mole, 2013; Routledge, 2012; Barr, Cacciatore, 2008; Cicirelli, 2002, 1999; Чистопольская и др., 2012; Ильясов, 2010]. Дж. Райли отмечает, что впервые в массовом опросе отношение к смерти было измерено Национальным центром изучения общественного мнения США

Рис. 1. Схема "социологии смерти", построенная по Джону Райли

Установки

Изменение норм

ХОСП ИСОЗ

Вдовство

Демографические сдвиги

НОРМЫ УМИРАНИЯ

Управление смертью

ПОТЕРЯ ЗНАЧИМЫХ . БЛИЗКИХ,

Социальные’ активизаторы

Социальная ' организация \ смерти /

/ Смерть как' | социальный \ процесс у

ИСКЛЮЧЕНИ V СЕБЯ ,

'Управление временем \ смерти

| Само-\ разрушение

Осмысление

Активная

Эвтаназия

Бегство vs.

старения

Экономические изменения смерть

Развитие

Похороны

Принятие позиция vs. фатализм

Социальные процессы умирания смерти в страшем возрасте

Организация умирания

Социальные ожидания

Осознание приближения смерти

Информированное согласие на ,-

Продление

- жизни

Смерть социальная предшествует смерти биологической

Адаптация к смерти медицинскую помощь

Социальные факторы суицида

Одиночество

-^ Страхи

Болезни Конструирование новой идентичности

Стадии умирания

Профессиональная этика

V \ Особенности

1 Социальные 1 .■ теории

Смерть к смерти ^ Уход близких как причина

-^ / собственной смерти

Отложенная

Выход на пенсию „ а Переезд

_ \ о смерти

Готовность \ принятие

Страх ^_ смерти,- ,'

Интенсивность / 1

Типология \ горя X с потерь /

(National Opinion Research Center) в 1960-х гг. и затем повторено через десять лет. К удивлению исследователей большинство американцев не испытывали ни страха, ни предубеждения против разговора на тему смерти. Более того, доля тех, кто интересовался этой тематикой, хотел больше знать о смерти, существенно возросла за десять лет. Так, респондентам задавался вопрос: "Как вы полагаете, лучше полностью игнорировать смерть и не строить никаких планов, когда она наступит, или лучше, планировать наступление своей смерти?". 85% ответивших в обоих опросах сказали, что лучше планировать собственную смерть [Riley, 1983, p. 196]. К 1960-м гг. в американском обществе сформировалась потребность в управлении смертью, планировании и рациональном подходе к завершению собственной жизни. Речь не идет о суицидальных практиках, которым в свою очередь посвящены сотни эмпирических и теоретических исследований [Kim, 2013; Heisel, Duberstein, 2005; Stack, 1978]. Скорее, наоборот, о способах пролонгации жизни и предотвращения нежелательных негативных воздействий и рецидивов [Denton, Spencer, 2011; Price, Cheek, 2007; Machado, 2005; Turner, 2004; Амбарова, 2012].

Потеря значимых близких, — пожалуй, наиболее чувствительная тема для разговоров, поэтому эти вопросы преимущественно изучаются в рамках этнографического подхода, посредством частных, доверительных бесед [Moss, Moss, 2012; Bennett et al, 2010]. Вместе с тем, за последние 20 лет накоплен опыт проведения и количественных опросов [Nseir, Larkey, 2013; Felgelman, Jordan, Gorman, 2008]. В старших возрастных группах одинокими чаще остаются женщины, поэтому основной массив исследований посвящен переживаниям и потрясениям вдов [Holm, Severinsson, 2012; Porter, 2005; Zettel, Rook, 2004; Cattell, 2003]. Задавать вопросы о только что ушедших родственниках — это прямое нарушение этических норм, травмирование человека, погруженного в горе. Несмотря на общий негативный контекст ухода из жизни мужа — одиночество, горечь, болезни и т.д., Герберт Хайман [Hyman, 1983; цит по: Riley, 1983, p. 204] фиксирует позитивные моменты вдовства, отмечая отсутствие тотального упадка в случае потери мужа. Как это цинично не звучит, уход близкого человека иногда мобилизует женщину, открывает для нее мир новых возможностей.

Нормы умирания определяются культурными традициями, практиками, укорененными в опыте прошлых поколений. Здесь изучаются и способы ухода за умирающими больными, организация наследства, планирование и проведение похорон, обрядовая составляющая, организация кладбищ и уход за ними, и т.д. [Exley, 2004; Walter, 1991; Featherstone, 1982; Елютина, Филиппова, 2010; Лексин, 2010; Присяжная, 2009]. Именно нормы умирания становятся, по мнению Дж. Райли, системообразующими факторами для построения социологических теорий. Социология изучает умирание в обществе, отношение последнего к индивидуальной смерти и согласование частных действий с общими коллективными представлениями. Дж. Райли выделяет четырёх теоретиков, внесших вклад в построение социологии смерти: Толкотта Парсонса [Parsons, 1963, Parsons, Lidz, 1967; Parsons, et al., 1973], Роберта Блаунера [Blauner, 1966], Виктора Маршалла [Marshall, 1980] и Рене Фокс [Fox, 1980, 1981]. У Парсонса Джон Райли выделяет дихотомию активного и фаталистического, девиантного отношения к смерти. В первом случае угрозы смерти взвешиваются, и человек планирует свою жизнь с учетом возможных исходов, во-втором — смерть отрицается и не принимается во внимание. У Р. Блаунера отмечает обнаруженную зависимость между уровнем смертности и отношением к смерти. Чем дольше в среднем живут люди в обществе, тем более определенной и прогнозируемой становится смерть, тем легче к ней подготовиться и принять. Виктор Маршалл проблематизирует индивидуальный характер смерти (см., например: [Palgi, Abramovitch, 1984, p. 385]), утверждая, что смерть более подчинена социальным нормам, чем это приня- то ожидать. Даже личные биографии и переосмысление жизни в старшем возрасте определяются через нормы и правила принятые в данном обществе, которые не могут быть произвольно изменены индивидуумом. Рене Фокс, фактически последовательница Парсонса, продолжает поиск функциональных интерпретаций смерти и опосредованности индивидуального опыта коллективными практиками и представлениями.

Рассматривая смерть в оптике антропологии, Филлис Пал-ги и Генри Абрамович, выделяют два доминирующих подхода: эволюционный и функциональный [Palgi, Abramovitch, 1984, p. 387-393]. Первый относится к классическому периоду этнографических работ, когда на изучении туземных обществ строились объяснительные конструкции их отношения к жизни и смерти. Акцент делался на том, как умирают другие, какие обряды и ритуалы сопровождают смерть, как она интерпретируется и принимается локальными сообществами [Frazer, 1890, 1913-1924, 1933-1936; Bendann, 1930]. Второй подход развивался под влиянием французской социологической школы, прежде всего Эмиля Дюркгейма [Дюркгейм, 1912] и Роберта Герца [Hertz, 1960]. Основная идея заключалась в объяснении различий в представлениях о смерти и ритуалах, связанных с ними, через социальные детерминанты.

В отличие от Дж. Райли, антропологический обзор работ о смерти, его авторы начинают с религиозной тематики. Осмысление смерти невозможно без актуализации экзистенциальных вопросов. Только в более расширенном горизонте, выходящим за рамки повседневной жизни, можно конструировать понимание и отношение к смерти, как в обыденном, так и научном сознании. Таким образом, в антропологической перспективе, предлагаемой Ф. Палги и Г. Абрамович теологический компонент становится одним из центральных, задающих направления для исследовательских поисков. Однако подобный поворот к вопросам верований и убеждений в большей части относится к традиционным сообществам, описываемым в экспедиционных работах антропологов. Когда авторы начинают говорить о современном им обществе, они повторяют аргументы Дж. Райли, вынося в центр обсуждения "бюрократическую медицину" и наблюдаемые здесь-и-сейчас процессы умирания. Они отмечают, что умирание современного человека сопровождается одиночеством, растерянностью, дегуманизацией, диктуемой медицинскими практиками [Palgi, Abramovitch, 1984, p. 402], не замечая, что сами, как исследователи, находятся в позиции секуляризации смерти, актуализируя лишь текущие вопросы, рассматривая смерть как социальную проблему.

Периферийными по отношению к основному корпусу гуманитарных текстов о смерти остаются теологические или религиозные толкования [Manea et al, 2013; Dezutter, Luyckx, Hutsebaut, 2009; Death and religious, 2005]. Хотя корпус таких текстов начал складываться задолго до массовых позитивистских интервенций (см., например: [Moberg, 1965; Jung, 1969]), он всегда оставался на окраине гуманитарного знания. Публикации о смерти и религиозных убеждениях на протяжении последних десятилетий сконцентрированы в религиоведческих (Journal for the Scientific Study in Religion; Mental Health, Religion and Culture; Review of Religious Research), геронтологических (Gerontology) и специализирующихся на смерти журналах (Death Studies; Journal of Death and Dying) и, практически, не попадают на страницы международных изданий, репрезентирующих социологию, антропологию или социальную и когнитивную психологию как научные дисциплины. Из последних, как правило, выносятся любые метафизические, теологические или философские концептуализации [Lawbaugh, 2005]. Вместе с тем, перед нами не частная дисциплинарная проблема, а систематическое смещение, связанное с неверным методологическим подходом к изучению смерти.

Смерть не может рассматриваться вне религиозного контекста. И отрицание этого факта грозит колоссальными за- блуждениями, редукцией смерти до факта биографии, социальной проблемы, которую можно преодолеть посредством рациональных и управляемых внешними агентами процедур. Вслед за Ю. Хабермасом [Habermas, 2010], обозначившим тотальность секулярной аргументации в публичном дискурсе, можно констатировать формирование научного фундаментализма, отрицающего право на религиозно-обусловленную методологию и теорию познания.

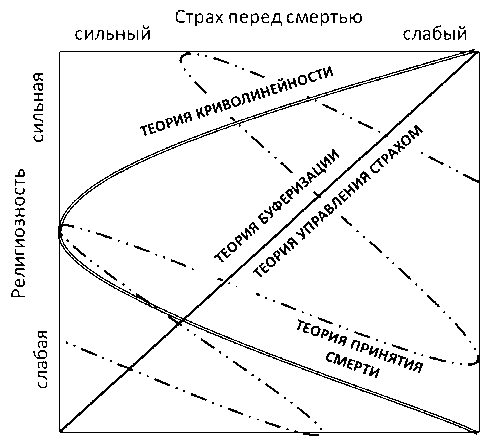

Подавляющее большинство эмпирических исследований смерти, в которых изучается религиозная компонента, посвящена страху перед надвигающейся неопределенностью, обрывом биографии и потерей значимых близких [Ellis, Wahab, 2013; Lehto, Stein, 2009]. Ли Эллис и Эшах Вахаб выделяют четыре основных теоретических подхода к пониманию зависимости страха перед смертью от религиозности: буферизация, управление страхом, криволинейность и принятие смерти [Ellis, Wahab, 2013]. Описание зарубежных коллег может быть представлено в графическом виде, если по оси ординат отложить интенсивность страха перед смертью, а оси абсцисс — религиозность (рис. 2).

Рис. 2. Теории зависимости страха смерти от религиозности, описанные Ли Эллисом и Эшахом Вахабом

Теория буферизации (buffering theory) рассматривает религиозные представления и верования как своеобразный буфер, блокирующий или задерживающий опасения перед смертью. Основным аргументом здесь выступает отрицание тотального завершения человеческой жизни. Смерть — лишь портал для перехода в жизнь вечную [Moberg, 1965, p. 84] и наиболее значимый рубеж жизни текущей. Соответственно, с ростом религиозности и сокращением неопределенности будущего, должен снижаться страх перед смертью. Теория управления страхом (terror-management theory) опирается на социальные детерминанты снижения страха [Burke, Martens, Faucher, 2010; Щебетко, 2010]. Чем более однородна и многочисленна группа приверженцев некоторой мировоззренческой позиции, тем меньше сомнений в ее правильности, тем более уверенность в заключениях и выводах, построенных на ее основе. Так, доминирующие религиозные конфессии должны снижать уровень страха в социальной среде, структурируя представления о будущем своих апологетов. Теория управления страхом дает аналогичные теории буферизации предсказания относительно зависимости страха перед смертью от религиозности. Основное отличие, по мнению Л. Эллиса и Э. Вахаба, заключается в расширении дополнительных условий и большей объяснительной силе теории управления страхом [Ellis, Wahab, 2013, p. 152]. В теории криволинейности (curvilinearity theory) отмечается, что вера в Бога не может давать гарантий потусторонней жизни. Верующий, но испытывающий сомнения в вере (что вполне естественно и распространено) человек остается в неведении, что будет происходить с ним после смерти (например, в христианской апологетике, попадет он в рай или ад). Поэтому страх перед смертью будет усиливаться среди людей, находящихся в промежуточной позиции между верой и безверием, не способных полностью принять религиозные догматы [Neimeyer et al, 2004, p. 326]. Наконец, в теории принятия смерти (death apprehension theory), отрицается возможность установления однозначной связи между страхом смерти и религиозностью, поскольку реальное воздействие на страх оказывают иные факторы. Их комбинация и определяет психологическое состояние верующего или неверующего человека. Л. Эллис и Э. Вахаб приводят четыре переменные: во-первых, вера в требовательного и карающего Бога; во-вторых, уверенность в реальности "жизни" после смерти; в-третьих, укорененность религиозного учения; в-четвертых, вера в божественное прощение. Если первые два фактора усиливаются, а третий и четвертый размывается, страх перед смертью возрастает [Ellis, Wahab, 2013, p. 153]. Соответственно, простая переменная религиозности не может предсказывать наличие или отсутствие страха.

Увлеченность западных исследователей изучением исключительно страха перед смертью, вскрывает их мирскую позицию и общую идеологическую константу социальных исследований, направленных на однозначное толкование смысла человеческой жизни как достижение счастье и избавление от боли, какой бы она не была физиологической, психической или социальной. Вместе с тем, избавление от страха перед смертью не может рассматриваться ни как целевая функция социальных преобразований, ни как предикатор счастливой жизни. Боязнь перед смертью естественна и зачастую необходима для принятия и понимания последней. Страх перед смертью зачастую выступает первым стимулом для активизации теологического мышления, осознания места религии в своей жизни. На этой посылке частично строится теория принятия смерти. Однако западные исследователи не идут дальше, продолжая искать причины страха. Центральным в психологической и социальной жизни индивида, на наш взгляд, выступает сам факт размышления о смерти, а не тональность этого размышления. Для полноценной жизни нормально и правильно не бежать от темы смерти, не закрываться и не прятаться от "вечных" вопросов, а принимать и сопереживать текущим и будущим утратам. Жизнь человека обретает смысл лишь в преддверии смерти. Последняя — не только итог, но и предмет устремления и подготовки, квинтэссенция человеческой жизни. Поэтому так важно быть готовым к смерти, не уходить случайно, на излете, не понимая и не воспринимая происходящее.

Методика исследования

В конце апреля 2013 года Центром методологии федеративных исследований РАНХиГС при Президенте РФ и АНО "Социальная валидация" проведен телефонный общероссийский опрос граждан в возрасте старше 45 лет. Если трубку брал абонент моложе 45 лет, его спрашивали о проживании с ним кого-либо старше этого возраста и, в случае положительного ответа, задавали вопрос о возможности поговорить или об удобном времени перезвонить позже по этому или другому телефону.

Всего опрошено 1602 человека по случайной двухосновной выборке мобильных и стационарных телефонов, что позволило включить отдаленные от районных центров сельские поселения и существенно расширить территориальный охват исследования.

Выборка строилась на основе опубликованных на официальном сайте Россвязи ABC и DEF диапазонов телефонных номеров, задействованных в регионах Российской Федерации. ABC диапазоны включают в себя географически привязанные номера (стационарные телефоны, в том числе квартирные), номера из DEF диапазонов не обладают жесткой географической привязкой (мобильные номера). Таким образом, опрос проводился по двухосновной выборке мобильных и стационарных номеров телефонов. Количество отбираемых в диапазоне номеров прямо пропорционально общему количеству номеров в диапазоне (объему диапазона). Выбор номеров из диапазонов происходил случайным образом при помощи систематического отбора с шагом равным отношению объема диапазона к количеству отбираемых в диапазоне номеров. При таком способе отбора каждый телефонный номер из всех диапазонов DEF или ABC имеет равную вероятность попадания в выборку.

Отбор респондентов проводился отдельно для DEF и ABC диапазонов. Регулируемым параметром в выборке являлось соотношение (квота) на DEF и ABC номера. Этот параметр рассчитывался на основе данных общероссийского опроса Фонда "Общественное мнение", проведенного в мае 2011 года (подробнее методику расчета см.: [Рогозин, 2012, с. 67-68]). При общем объеме выборки 1602 респондента 47% респондентов опрошено по стационарным домашним телефонам, а 53% — по мобильным.

За период опроса позвонили по 8809 действующим номерам. Коэффициент кооперации, или отношение полностью взятых интервью (граждан старше 45 лет) к телефонным соединениям, в которых ответил абонент, составил 18%. Коэффициент отказов, или отношение суммы отказов от интервью к общему числу звонков, составил 48%. Доля не подошедших по скринингу абонентов (младше 45 лет), у которых в семье нет людей старше 45 лет, составила 15%. Таковы технические характеристики выборки. Опрос проводили два колл-центра, территориально размещенных в Воронеже (Институт общественного мнения "Квалитас") и Томске (Маркетинговый центр "Контекст") Все интервью записывались на аудионоситель, что позволило не только рассчитывать распределения и строить регрессионные зависимости, но и рассматривать непосредственную речь респондентов, разбираться со смыслами, актуализируемыми в ответах на формализованные анкетные вопросы.

Эффект интервьюера

Начать разговор о смерти чрезвычайно трудно [Лексин, 2010, с. 125-126]. Мы долго размышляли над тем, каким образом сформулировать вопросы, чтобы уйти от устойчивых социальных паттернов, блокирующих разговоры о смерти. Возможно, в этот раз не пришли бы к приемлемому варианту и отказались от тематики вовсе, если бы не помощь Алины Багриной, возглавляющей Службу "Среда". Она предложила весьма изящное начало такого разговора: "Можно ли Вам задать два вопроса о смерти?". Мы инициируем разговор о смерти и одновременно даем понять, что он не обязателен. Респонденту отводится главенствующая роль в продолжении коммуникации, что характеризует максимальную форму вежливого речевого поведения. Мы предполагали, что таким образом сможем не травмировать людей подобными разговорами, если тема для них слишком актуальна и неприемлема для общения с незнакомцем. Предлагая отрицательный ответ, человек блокирует любые дальнейшие упоминания о смерти. Кроме того, в дальнейшем в анкете поднимаются вопросы о репродуктивном и сексуальном поведении, что должно снизить возможный негативный эффект.

Мы ошиблись в одном — в субъекте предполагаемого воздействия. Основным участником разговора, испытывающим ощущение неловкости и невозможности актуализации такой тематики, выступил не респондент, а интервьюер. Именно он испытывал максимальный дискомфорт, отчасти, несуразность подобной тематики. Поэтому интонационно и стилистически блокировал дальнейшее продолжение разговора, подталкивал респондента к отрицательному ответу. Например, "можно ли вам задать вопрос о смерти или лучше пропустим его", с ударением на "лучше пропустим"; "если не хотите отвечать, можем пропустить их" (извиняющимся голосом) или "вот такие тяжелые вопросы, мне страшно не удобно вам их задавать". Или, вступая в разговор, интервьюер акцентировал внимание на том, что вопросы о смерти не обязательны, и даже хорошо, если их можно пропустить:

Фрагмент

Муж., 55 лет, г. Шахты, Ростовская обл.

И: А можно ли Вам задать два вопроса о смерти?

Р: О смерти?

И: Да.

Р: Смотря какой.

И: Ну просто я спрашиваю у вас согласие. Если вы согласитесь, я вам задам.

Р: Знаете, я как-то о смерти еще не думал.

И: Ну вы тогда скажете, что не думали.

Р: Нет, не надо мне.

И: Не надо.

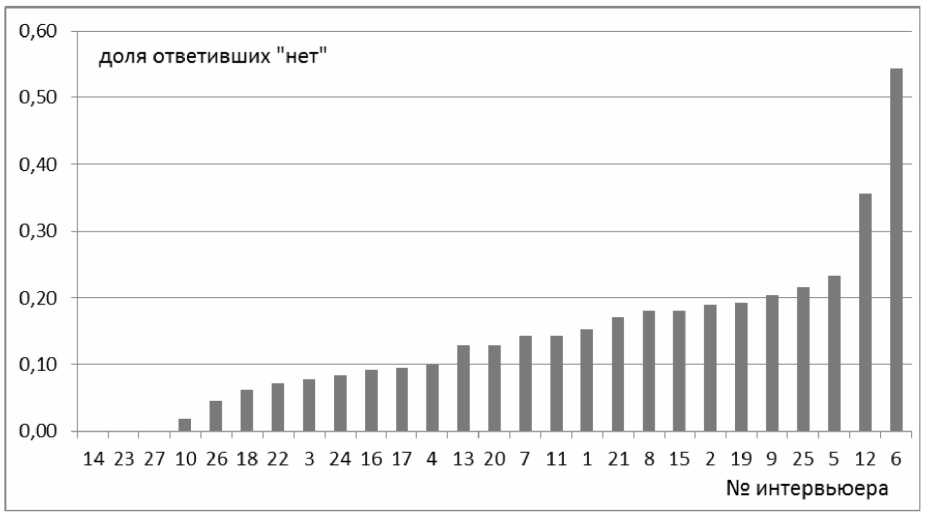

Таблица 1

Доля отказавшихся отвечать на вопросы о смерти по наиболее результативным интервьюерам (последние ранжированы по количеству взятых интервью)

|

№ интервьюера |

доля ответивших "нет" |

всего ответивших |

|

1 |

0,15 |

104 |

|

2 |

0,19 |

89 |

|

3 |

0,08 |

65 |

|

4 |

0,10 |

61 |

|

5 |

0,23 |

60 |

|

6 |

0,54 |

57 |

|

7 |

0,14 |

56 |

|

8 |

0,18 |

55 |

|

9 |

0,20 |

54 |

|

10 |

0,02 |

52 |

|

11 |

0,14 |

49 |

|

12 |

0,36 |

45 |

|

13 |

0,13 |

39 |

|

14 |

0,00 |

34 |

|

15 |

0,18 |

33 |

|

16 |

0,09 |

33 |

|

17 |

0,09 |

32 |

|

18 |

0,06 |

32 |

|

19 |

0,19 |

31 |

|

20 |

0,13 |

31 |

|

21 |

0,17 |

29 |

|

22 |

0,07 |

28 |

|

23 |

0,00 |

26 |

|

24 |

0,08 |

24 |

|

25 |

0,22 |

23 |

|

26 |

0,05 |

22 |

|

27 |

0,00 |

20 |

|

Итого |

0,15 |

1602 |

Р: Не хочу.

И: Ну и хорошо.

Р: Лучше какой-нибудь вопрос о любви спросите.

И: Да, да. у нас потом будут об этом вопросы.

Первый вопрос о возможности разговора о смерти с высокой степенью значимости зависит только от интервьюера (Х2=172,044 df=72, p<0,000). Ни пол, ни возраст, ни образование, ни состояние здоровья, ни социальное окружение, ни представления о жизни и реальное поведение респондентов не связаны с этим вопросом.

Всего в исследовании приняли участие 73 интервьюера, из них более половины взяли менее десяти интервью. Чтобы снизить влияние случайных факторов, рассмотрим наиболее эффективных сотрудников колл-центров с точки зрения полностью завершенных интервью. Более 20 интервью взяли 27 человек. Из них выделяются два интервьюера (№ 6, 12), у которых максимальное число отказавшихся и три интервьюера (№ 14, 23, 27), у которых нет ни одного отказа (табл. 1, рис. 3).

Первый вопрос о смерти, в первую очередь, нужен для отсева интервьюеров, не способных адекватно поддерживать эту тематику. Напротив, последующие два вопроса не зависят от интервьюера, а хорошо объясняются некоторыми социальнодемографическими характеристиками (см. ниже). Некоторые интервьюеры, либо скрывая собственную неловкость, либо стараясь поддержать респондента демонстрируют определенное отношение к тематике. Так, в разговоре с 67-ми летней женщиной интервьюер, в ответ на то, что она задумывается о смерти, успокаивает: "Это временно, Вы даже не переживайте" (фрагмент).

Фрагмент

Жен., 67 лет, село в Красноармейском р-не, Приморский край

И: А можно ли Вам задать вопрос (пауза) о смерти?

Р: (пауза 4 сек.) Ну, задавайте.

И: Спасибо Вам. Думаете ли Вы о своей смерти? Тоже варианты ответов, просто выберите то, что Вам подходит — часто, редко, не думаю.

Р: (пауза) Нет, я вот думаю. Почему-то последнее время думаю. Не знаю почему, в голову мне всё время это приходит.

И: Ну это получается… Р: А я сама не могу понять И: Это бывает такое состояние. Это временное, Вы даже не переживайте.

Однако такое вербальное поведение интервьюера уже не дает значительных смещений в ответах, поскольку его реплики воспринимаются уже как форма вежливого поведения, частная

Рис. 3. Доля респондентов ответивших "нет" на вопрос "Можно Вам задать два вопроса о смерти?" по наиболее результативным интервьюерам

точка зрения, а не наиболее желаемый, социально одобряемый ответ.

Несмотря на весьма деликатный характер вопросов, по ним получен очень низкий уровень затруднившихся с ответом. На вопрос о том, думает ли человек о смерти и, если да, то как часто, затруднились с ответом 1% опрошенных, на вопрос о подготовке к смерти — 2%. Преодолев рубеж невозможности разговора, определив коммуникацию как уместную для подобных вопросов, интервьюер уже не влияет на рассуждения респондента. Другими словами, если в первом вопросе он выступает основным участником коммуникации, то в двух последующих отходит на второй план, давая возможность респонденту высказать свою точку зрения.

Типология отношения к смерти

Люди старше 45 лет склонны задумываться о своей смерти. Лишь треть ответивших отрицает то, что они хотя бы изредка думают о смерти. Почти половина, или 48% указывают, что редко задумываются о своей смерти и 19% что часто. Вместе с тем, готовятся к смерти меньшинство, или 22% ответивших (табл. 2).

Сама подготовка к смерти понимается по-разному. В основном говорят о материальных приготовлениях: погребальной одежде, денежных накоплениях на похороны, наследстве:

Фрагмент

Жен., 84 года, г. Самара

И: Скажите, пожалуйста, вы готовитесь к смерти? Да или нет?

Р: Да ну как же, у меня всё готово.

И: Всё готово.

Р: Всё у меня: и платье, и одежда, и чулки, и свечи, и всё…

Таблица 2. Таблица сопряженности двух вопросов о смерти, % от ответивших (в скобках представлены абсолютные значения)

|

СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ ГОТОВИТЕСЬ К СМЕРТИ? |

ВСЕГО |

||

|

ДУМАЕТЕ ЛИ ВЫ 0 СВОЕЙ СМЕРТИ? ЕСЛИ ДА, ТО ЧАСТО ИЛИ РЕДКО? |

Да |

Нет |

|

|

Часто |

9% (121) |

10% (126) |

19% (247) |

|

Редко |

10% (136) |

38% (496) |

48% (632) |

|

Не думаю |

3% (33) |

30% (400) |

33% (433) |

|

ВСЕГО |

22% (290) |

78% (1022) |

100% (1312) |

Фрагмент

Жен., 75 лет, г. Москва

И: Скажите, пожалуйста, вы готовитесь к смерти?

Р: Да. Я втихаря от сына сто тысяч денег приготовила, завязала и положила на полочку в стенке. Снохе сказала, чтобы посмотрела как будет что. А про деньги они не знают.

Гораздо реже упоминают о размышлениях над смыслом жизни, необходимости духовно подготовиться к уходу.

Фрагмент

Жен., 63 года, пос. Владимирский лагерь, Псковская область

И: Скажите, пожалуйста, вы готовитесь к смерти?

Р: Ну как готовлюсь? Я разговариваю с Богом, прошу, чтобы он мне помог. Вот так готовлюсь.

Большая часть населения старше 45 лет не готовится к смерти и не думает (30%) или думает редко о ней (38%). Зачастую сам вопрос вызывает недоумение, что сильно расходится, например, с данными по американскому обществу [Riley, 1983, p. 195-196], демонстрирующему предельный рационализм в отношении смерти.

Фрагмент

Муж., 49 лет, Алапаевский р-н, Свердловская обл.

И: Думаете ли вы о своей смерти или нет?

Р: Да нет, конечно. Зачем думать?

И: Не думаете, хорошо. Скажите, пожалуйста, вы готовитесь к смерти? (Пауза). А то знаете, как бабушки там…

Р: Да нет

И: …деньги откладывают.

Р: Нет. А то знаете, мне пятьдесят лет, так чо я? Рано еще об этом думать.

Иногда респондент переспрашивает, что значит, готовится к смерти, нужно ли этим вовсе интересоваться?

Фрагмент

Жен., 63 года, пос. Тарасовский, Ростовская обл.

И: Вы думаете о смерти? Если да, то как часто — часто или редко?

Р: Знаете как я говорю, о смерти, конечно надо думать. Хочу сказать, когда плохо, если что-то болит, я говорю, Господи, дай мне возможность умереть так, чтобы не надоедать своим близким и знакомым. Я только этого прошу.

И: А к смерти готовитесь?

Р: (смех) В каком смысле готовитесь? Как надо готовиться?

И: (смех) Ну такой вопрос.

Р: (громкий смех) Я говорю, что смерть, как Бог даст, так тому и быть. А как я могу готовиться? Не знаю.

Всего 9% ответивших готовятся и думают часто о смерти и 10% готовятся и думают редко. В некоторой степени занимают амбивалентную дискурсивную позицию те, кто не готовится к смерти, но думает о ней часто (10%). Еще менее логичны в своих ответах те, кто не думает о смерти, но готовится к ней (3%). На основании таблицы сопряжённости можно сконструировать типологию отношения к смерти, в которой выделяется три основных позиции: (1) дискурсивно умирающие, или думающие и готовящиеся к смерти, (2) дискурсивно живущие, или не думающие и не готовящиеся к смерти и (3) находящиеся в амбивалентном состоянии. Каждую позицию можно разделить на два типа по степени выраженности: первый — с наиболее

Рис. 4. Типология отношения к смерти

Скажите, пожалуйста, вы готовитесь к смерти? да нет

|

Дискурсивно умирающие ТИП 1 ТИП II |

Амбивалентные ТИП 1 |

|

ТИП II ТИП 1 Дискурсивно живущие |

|

|

Амбивалентные ТИП II |

яркими чертами, второй — периферийными (рис. 4).

Дискурсивное умирание отнюдь не означает панический страх перед смертью и постоянные размышления о ней.

Фрагмент

Жен., 45 лет, г. Махачкала

И: Думаете ли вы о своей смерти? И если да, то часто или редко?

Р: Канешно, каждый день, каждый час.

И: А вы готовитесь к ней?

Р: Канешно, кто к этому не готовится? Каждый должен быть готов к смерти.

Речь идет лишь об ответственном отношении к собственной жизни, в которой размышления о смерти представляются значимыми и необходимыми для понимания себя, для жизни как таковой:

Фрагмент

Муж., 46 лет, г. Набережные Челны

И: Можно ли Вам задать два вопроса о смерти? Если можно, я задаю, если нет, мы просто пропускаем и дальше идём.

Р: Нет, я с удовольствием. Я частенько думаю о смерти. И: Да Вы что?! (смех) Ну вот, на первый вопрос Вы уже ответили. Теперь второй вопрос…

Р: Нет, это нормальное состояние человеческое. Если человек думает о смерти, значит он живёт.

Часто в качестве причины размышлений о смерти, приводится обеспокоенность за родственников, нежелание быть для них обузой. "Не заваляться бы", — говорит бабушка, нежелающая быть в тягость своим близким:

Фрагмент

Жен., 89 лет, г. Ярославль

И: Думаете ли вы о своей смерти? И если да, то часто или редко?

Р: О смерти думаю, чтобы Господь дал бы не заваляться, быстро помереть, да и всё.

И: Вы часто думаете или редко?

Р: Часто думаю, потому что такие годы стали трудные. Тяжело стало, ноги не вожу, болят, нету терпения. Думаю, Господи, уснул бы и не проснулся. Вот много лежат люди. Вот сестра у меня лежит, не поднимается, уже совсем не ходя. Это очень тяжело. И за ней ухаживать и дети, того.

Напротив, дискурсивно живущие, демонстрируют избегание этой тематики, в котором неизбежный конец не рассматривается в качестве объекта для размышления. В обществе, где доминирует культ молодости, здоровья и жизни [Featherstone, 1982], попросту нет места для размышлений о смерти [Walter, 1991]. Она вытесняется как не подходящий предмет размышлений не только среди молодых, но и старших поколений, для которых раздумья о смерти становится признаком дряхлости и увядания. Так формируется мировоззрение живущих, закрывающих глаза на будущее:

Фрагмент

Жен., 55 лет, г. Москва

И: Думаете ли вы о своей смерти? И если да, то часто или редко?

Р: (пауза) Ну… наверное, думаю (усмешка)… но не так часто, но думаю. Когда начинает что-то болеть. Что уже не двадцать, не тридцать, что уже как бы возраст такой, тут задумаешься иногда.

И: Скажите, пожалуйста, а вот готовитесь к смерти? Р: (вздох) Нет. Я хочу наоборот, как бы стараешься, чтобы как можно дальше (усмешка) отодвинуть её. Ну и просишь, чтобы куда-то дальше отодвинулась, чтобы ещё внуков увидеть. Как бы вот так.

Нидерландские исследователи на небольшой выборке пожилых людей (49 человек) в возрасте от 60 до 96 лет обнаружили, что страх перед смертью чаще всего связан не с боязнью неопределенности, а беспокойством за близких или боязнью процесса умирания [Missler, Stroebe, Geurtsen, et al., 2011-2012]. Аналогичные мотивы доминируют и в наших коротких разговорах: "быстро помереть" и "увидеть и помочь внукам" — наиболее типичные фразы в ответах абонентов. В таких рассуждениях не идет речь о смерти как важнейшем этапе своего существования. Она как бы выносится за скобки. Жизнь остается самодостаточной и автономной, не нуждающейся в экзистенци-ональном объяснении. Смерть для этих людей связана со страхом, с болезнью, с тотальной потерей всего:

Фрагмент

Жен., 50 лет, ст. Сходня, Московская обл.

И: Думаете ли вы о своей смерти? И если да, то часто или редко?

Р: (пауза) Ну, когда, наверное, плохо становится. Вдруг ни с того, ни с сего давление поднимется, и не знаешь, чем лечится. Страх (пауза). И наверное, на первом месте, она сразу выплывает. Вот думаешь, сейчас я умру. Никто не увидит, даже скорая приедет, она мне ничем не поможет. Ну, наверное так.

И: Скажите, пожалуйста, вы готовитесь к смерти?

Р: (вздох) Наверное, наверное нет. Хочется жить. Наверное, нужно об этом задумываться, но, наверное, нет. Хочется жить.

То, что Зигмунд Бауман обозначал как освобождение от смерти, преодоление традиционных и модерных ограничений на человеческую судьбу [Bauman, 1992, p. 166-171], на деле оборачивается потерей собственной идентичности. Заманчивая когда-то идея постмодерна — не более, чем растерянность перед открывшейся комплексностью бытия и невозможности ее объяснения вне традиционных и в то же время неприемлемых для многих современных интеллектуалов религиозных или метафизических схем.

Нелинейность мыслей о смерти

На уровне здравого смысла легко подобрать описания групп по их отношению к смерти (рис. 2). Дискурсивно живущие окажутся более молодыми, здоровыми, погруженными в работу, образованными оптимистами, не имеющими ни времени, ни желания погружаться в тёмные мысли, а тем более готовить себя к неприятному исходу. Напротив, дискурсивно умирающие будут пожилыми, дряхлыми и одинокими, страдающими от болезней и психологических расстройств, давно не работающие и растерявшие друзей и родственников. Смерть в массовом сознании ассоциируется с негативной, изнаночной стороной жизни. Отчасти это так. Все перечисленные выше факторы являются мощными стимулами для того, чтобы задуматься о смерти.

Но по данным проведенного опроса нельзя говорить о линейной и однозначной детерминации внешними факторами мыслей о смерти. С одной стороны, возраст (x2=84,874 df=16, p<0,000), состояние здоровье (x2=112,701 df=16, p<0,000), наличие серьезных заболеваний (x2=47,396 df=8, p<0,000) и часто испытываемое чувство одиночества (x2=96,696 df=12, p<0,000) напрямую связаны с ростом мыслей о смерти. С другой стороны, мы не обнаружили устойчивых зависимостей ни по типу населенного пункта (x2=9,004 df=8, p<0,342), ни по материальному положению (x2=25,036 df=16, p<0,069), ни по наличию внуков (x2=5,239 df=8, p<0,732) или детей (x2=8,603 df=8, p<0,377). Причины задуматься о смерти разные: начиная от болезней и недомоганий, заканчивая потребностью помогать другим, ставить на ноги детей или внуков:

Фрагмент

Жен., 65 лет, г. Челябинск

И: Вот такой неловкий вопрос для нас, но все же, можно ли вам задать два вопроса о смерти?

Р: Пожалуйста (удивленно).

И: Хорошо, думаете ли вы о ней, если да, то как часто? Р: В настоящее время, да (протяжно), но это связано с тем, что у меня маленький внук, который пока очень нуждается в моей помощи. Вот я думаю, сколько же я проживу, и сколько же я его подниму?

И: Чтобы помочь ему?

Р: Да, да. Вот так сказать, сколько же мне отведет Бог, чтобы я ему помогла. Вот лет десять-пятнадцать я должна (с ударением) ради него прожить.

Перед лицом смерти отступают все внешние атрибуты успеха и благосостояния. Но даже, казалось бы, очевидные детерминанты, активизирующие размышления о смерти — возраст и состояние здоровья, — не так линейны, как представляется аналитикам, заботящим себя поиском однозначных зависимостей.

В разных возрастных группах люди по-разному относятся к смерти. Наблюдая общую тенденцию к актуализации разговоров о смерти при наличии сопутствующих условий (возраст, здоровье, одиночество), нельзя говорить о тотальной линейной зависимости отношения к смерти от этих переменных. Если по негативной оценке здоровья и наличию заболеваний весьма точно можно предсказать наличие мыслей о смерти, то испытываемое чувство одиночества и возраст уже не дают настолько однозначные корреляции (табл. 3).

До 55 лет (1 и 2 возрастные группы) существенно меньше умирающих обоих типов и больше живущих и занимающих амбивалентную позицию. Часто думающие и готовящиеся к смерти (умирающие тип 1), гораздо реже встречаются среди людей 50-54 лет, нежели 45-49 лет. Напротив, с 55 до 69 лет эти различия стираются. Умирающих первого типа среди 55-59летних 19% (против 20% в среднем по выборке), 60-69-летних 26% (против 27% в среднем по выборке). И лишь люди наиболее старших возрастов (70+), существенно чаще думают и готовятся к смерти: 35% умирающие первого типа и 29% умирающие второго типа.

Наиболее часто испытывают чувство одиночества люди, задумывающиеся и готовящиеся к смерти (умирающие 1 типа) —

26% против 9% в среднем по выборке. Однако уже редко задумывающиеся о смерти более представлены в "живущих" (27%) и "умирающих" второго типа (26%) и занимающих амбивалентную позицию (25%), а не среди "живущих" первого типа (20%), как это можно было бы предположить.

Столь неоднозначная зависимость осмысления смерти от внешних социально-демографических факторов, в некотором роде, сопряжена с отсутствием связи между религиозной идентичностью и мирскими характеристиками респондентов, которые мы впервые зафиксировали год назад в исследовании старшего поколения Ивановской области [Рогозин, 2013]. Остановимся на этом чуть подробнее.

Религиозная идентичность

Не мудрствуя лукаво, мы напрямую спрашивали людей о том, считают они себя верующими или нет. Год назад, описывая ивановскую выборку, писали о том, что область может представлять Россию в целом. Проведя массовый общероссийский опрос, еще раз убедились в обоснованности наших гипотез, как минимум, в отношении религиозной идентичности. Атеизм нынче не в моде и не входит в обойму одобряемых ответов у людей старше 45 лет. Лишь 21% опрошенных однозначно определили себя как неверующих людей (табл. 4).

Вопрос о вере напрямую связан с религиозными установками, конфессией, к которой себя относит человек. Осознавая важность, как общего вопроса, так и уточнения веры, мы решили провести небольшой экспериментальный план с расщепленной выборкой. Случайным образом выборка была разбита на две части. В первой сначала задавался вопрос о том, считает ли себя человек верующим, во-второй — к какой религии он себя относит. В результате обнаружили, что от изменения порядка предъявления вопросов, распределения ответов на них, практически, не изменяются. Косвенно,

Таблица 3

Таблица сопряженности отношения к смерти с наиболее значимыми переменными, % по столбцу

|

Переменные |

типология отношения к смерти |

Итого |

||||

|

Умирающие тип 1 |

Умирающие тип 2 |

Амбивалентые тип 1 |

Живущие тип 2 |

Живущие тип 1 |

||

|

ВОЗРАСТ (У-84.874 df=16, р<0,000) |

||||||

|

45-49 |

13 |

11 |

22 |

20 |

22 |

19 |

|

50-54 |

7 |

14 |

20 |

22 |

21 |

19 |

|

55-59 |

19 |

18 |

17 |

21 |

20 |

20 |

|

60-69 |

26 |

29 |

25 |

28 |

26 |

27 |

|

+70 |

35 |

29 |

15 |

10 |

12 |

15 |

|

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ, КАК ХОРОШЕЕ, СКОРЕЕ ХОРОШЕЕ, СКОРЕЕ ПЛОХОЕ ИЛИ ПЛОХОЕ? (А'=112,701 df=16, р<0,000) |

||||||

|

Хорошее |

11 |

15 |

14 |

18 |

28 |

20 |

|

Скорее хорошее |

27 |

41 |

31 |

48 |

47 |

43 |

|

Скорее плохое |

32 |

19 |

33 |

22 |

13 |

21 |

|

Плохое |

26 |

16 |

18 |

8 |

8 |

11 |

|

3/0 |

4 |

8 |

5 |

5 |

4 |

5 |

|

ЕСТЬ ЛИ У ВАС БОЛЕЗНИ, КОТОРЫЕ ВАМ СИЛЬНО МЕШАЮТ? (У-47.396 df=8, р<0,000) |

||||||

|

Да |

75 |

74 |

76 |

58 |

53 |

62 |

|

Нет |

23 |

22 |

21 |

38 |

44 |

35 |

|

З/О |

2 |

4 |

2 |

4 |

3 |

3 |

|

КАК ЧАСТО ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ОДИНОКИМ - ЧАСТО, РЕДКО ИЛИ НИКОГДА? (У=96,696 df=12,p<0,000) |

||||||

|

Часто |

26 |

10 |

20 |

5 |

4 |

9 |

|

Редко |

20 |

26 |

25 |

27 |

20 |

24 |

|

Никогда |

54 |

64 |

54 |

66 |

75 |

66 |

|

З/О |

0 |

0 |

2 |

1 |

1 |

1 |

Таблица 4

Распределение ответов на вопрос "Считаете ли вы себя верующим человеком, % по столбцу

|

Варианты ответа |

Телефонный общероссийский опрос населения старше 45 лет (апрель 2013, 1600 чел.) |

Телефонный опрос населения Ивановской обл. старше 50 лет (май 2012, 1200 чел.) |

|

Да |

73 |

72 |

|

Нет |

21 |

22 |

|

Затрудняюсь ответить |

6 |

6 |

Таблица 5

Распределение ответов на вопросы в зависимости от порядка предъявления респонденту (расщепленная выборка), % по столбцу

|

Формулировки вопросов |

Очередность вопросов в анкете |

||

|

Сначала 1 потом 2 |

Сначала 2 потом 1 |

Итого |

|

|

Вопрос 1: СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ ВЕРУЮЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ? (X2 =0,636 df=l, р<0,425) |

|||

|

Да |

79 |

77 |

78 |

|

Нет |

21 |

23 |

22 |

|

Вопрос 2: К КАКОЙ РЕЛИГИИ ВЫ СЕБЯ ОТНОСИТЕ: К ПРАВОСЛАВИЮ, ИСЛАМУ, К КАКОЙ-ТО ДРУГОЙ РЕЛИГИИ ИЛИ НИ К КАКОЙ? (X2 =7,824 df=3, р<0,050) |

|||

|

К православию |

82 |

76 |

79 |

|

К исламу |

5 |

5 |

5 |

|

К другой религии (какой именно?) |

5 |

6 |

5 |

|

Ни к какой |

9 |

12 |

11 |

это указывает на устойчивость формулировок к незначительным изменениям в контексте, на надежность инструментария (табл. 5).

Однако следует отметить незначительные смещения в распределении ответов на второй вопрос (табл. 4). Если о соотне-

сении с религией спрашивают после вопроса о вере, это немного увеличивает количество людей, относящих себя к православию (82% против 76%). Причем, перекос возникает, в основном, за счет тех, кто не относит себя ни к какой другой религии: их доля, напротив, падает (9% против 12%). Другими

словами, если мы сразу начинаем разговор с соотнесения себя с определенной религией, количество верующих снижается. Если же предварительно спрашиваем о вере, немного возрастает. Колебания распределений в основном приходятся на людей, идентифицирующих себя как православных.

В соответствии с методикой, разработанной в ивановском проекте [Рогозин, 2013, с. 225, 234], в пространстве признаков двух переменных строится типология религиозной идентичности, в которой учитывается как демонстрируемые установки (верующий ли я человек), так и описываемые религиозные практики (как часто посещаю церковь)2.

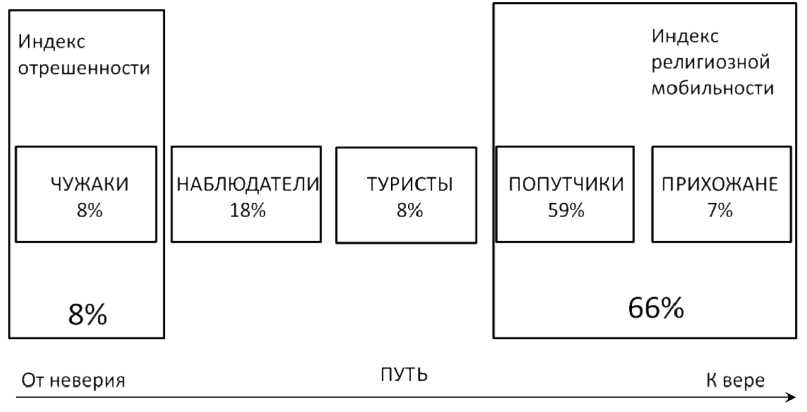

Если ранее речь шла о всех религиозных общинах, теперь нами рассматриваются лишь люди, относящие себя к православию (рис. 5).

Как и в Ивановском проекте, попутчиков и прихожан можно считать наиболее мобильной (по посещению) группой. Соответственно, доля относящихся к ним людей, 66%, дает индекс религиозной мобильности россиян. В свою очередь, индекс религиозной отрешенности, или отчужденности, составляет всего 8%.

Рис. 5. Типология религиозной идентичности среди православных старше 45 лет (по самоидентификации), % от числа опрошенных

Считаете ли вы себя верующим человеком?

да нет

|

ПРИХОЖАНЕ 7% |

|

|

ПОПУТЧИКИ 59% |

ТУРИСТЫ 8% |

|

НАБЛЮДАТЕЛИ 18% |

ЧУЖАКИ 8% |

И вновь, как в Ивановском проекте, религиозная идентичность не зависит от внешних характеристик и мирского поведения. Нет связи ни с типом населенного пункта (x2=8,122 df=8, p<0,422), ни с уровнем образования (x2=29,695 df=20, p<0,075), ни с материальным положением (x2=12,472 df=16, p<0,711), ни с наличием внуков (x2=9,878 df=8, p<0,274) или детей (x2=2,983 df=8, p<0,935), ни с субъективным переживанием одиночества (x2=15,431 df=12, p<0,219) ни с оценкой здоровья (x2=23,151 df=16, p<0,110), ни с наличием тяжелых заболеваний (x2=6,048 df=8, p<0,642). Лишь по полу наблюдается различия в группе "чужаков", где существенно больше мужчин: 41% против 26% по выборке в целом. Однако в целом уровень значимости различий не высок (x2=13,257 df=4, p<0,010). Исключение составляет лишь возраст (x2=46,878 df=16, p<0,000). Однако, вопреки здравому смыслу, религиозная идентичность не связана линейно с возрастом. Среди прихожан чуть больше в среднем по выборке шестидесятилетних (31% против 27%), но значительно меньше пятидесятилетних (10% против 18%), хотя остальные возра-

Рис. 6. Шкала религиозного пути православных старше 45 лет (по самоидентификации)

Таблица 6

Таблица сопряженности типологии религиозной идентичности и возрастных групп, % по столбцу

|

Возраст |

типология религиозной идентичности |

Итого |

||||

|

прихожане |

попутчики |

наблюдатели |

туристы |

чужаки |

||

|

45-49 |

21 |

20 |

16 |

11 |

19 |

19 |

|

50-54 |

20 |

19 |

16 |

22 |

19 |

19 |

|

55-59 |

10 |

19 |

14 |

22 |

18 |

18 |

|

60-69 |

31 |

27 |

21 |

37 |

26 |

27 |

|

+70 |

18 |

15 |

32 |

8 |

19 |

18 |

Таблица 7

Таблица сопряженности отношения к смерти и религиозной идентичности, % по столбцу

стные группы дают примерно равные со средними по выборочной совокупности распределения. Туристы существенно ча- ще встречаются среди шестидесятилетних (37% против 27%), а наблюдатели — среди людей старше 70 лет (32% против 18%). Как-то объяснить подобную конфигурацию в ответах трудно, и сейчас нет каких-либо внятных гипотез для этого (табл. 6).

Религиозность как форма размышления о смерти

Мы получили две вторичные переменные — отношение к смерти и религиозную идентичность, по которым наблюдается сильная корреляция (x2=73,137 df=16, p<0,000). Отношение к смерти и религиозная идентичность представляют собой

ность. Среди прихожан, люди, размышляющие и готовящиеся к смерти, составляют 55%. Напротив, среди чужаков, люди, практически, не задумывающиеся о смерти составляют 83%. (табл. 7).

Вера, размышления о Боге позволяют по иному, позитивно, подчас с улыбкой посмотреть на завершение жизни, преодолеть страх смерти:

Фрагмент

Жен., 78 лет, г. Заволжье, Нижегородская обл.

Р: Готовлюсь ли я к смерти? Так Господь сказал, что каждый должен быть готов (смех). Как мы готовимся? Готовимся потихоньку. Всё (смех). Надо смириться, что старость, и может наступить смерть. Бояться смерти не надо.

Л. Нельсон и К. Кантрелл одними из первых пытались построить комплексную регрессионную модель, объясняющую уровень тревожности перед смертью через независимые переменные религиозного поведения (частота посещения церкви) и ортодоксальности религиозных взглядов (вера в загробную жизнь, рай, ад, реальности дьявола и т.д.). Зависимые переменные они конструировали через серию высказываний, с которыми должны были согласиться или не согласиться респонденты (полностью согласен, скорее согласен, скорее не согласен, полностью не согласен). Всего построено четыре вторичных зависимых переменных: (1) избегание смерти, (2) страх перед смертью, (3) отрицание смерти, (4) отношение к умиранию. Избегание смерти операционализировалась посредством трех высказываний: "Я могу спокойно лечь в гроб, не испытывая каких-либо негативных ощущений"; "Я боюсь наркоза, если бы мне делали операцию" и "Я спокойно могу смотреть на мертвое тело". Страх перед смертью задавался соотнесением себя к двум высказываниям: "Я очень сильно боюсь смерти", "У каждого есть основания бояться смерти". Отрицание смерти определялось соотнесением со следующими высказываниями: "Я хотел бы, чтобы были доступны лучшие гробы для обеспечения хорошей сохранности моего тела"; "Я считаю, что человек должен умирать в больнице, даже если ему не требуется оказание каких-то медицинских услуг". Наконец, отношение к умиранию определялось через отказ или согласие со следующими утверждениями: "Я не возражаю против того, чтобы работать с умирающими людьми"; "Я готов разговаривать с умирающим человеком о приближающейся смерти, если он хочет этого"; "Я ненавижу посещать умирающих друзей" [Nelson, Cantrell, 1980, p. 150-151]. Несмотря на столь экзотичные вопросы, им удалось провести в США общенациональный почтовый опрос с коэффициентом ответов 0,62 и выборкой 1279 респондентов. Выборка формировалась по 35 телефонным спискам, случайно отобранным из всех телефонных списков страны. В результате они обнаружили, что тревожность перед смертью мало связана с религиозностью и сделали вывод, что религия как таковая играет все меньшую роль в секуляризированном современном обществе [Nelson, Cantrell, 1980, p. 154-155]. Вместе с тем, они показали, что высокая религиозность и отсутствие религиозности характеризуются минимальными страхами перед смертью, а промежуточные, амбивалентные состояния веры без должного поведения (регулярность посещения церкви) соответствуют максимальному уровню тревожности.

Фактически, исследователи зафиксировали два типа преодоления страха перед смертью: в первом, через религиозное служение и размышление о смерти (умирающие), во-втором, через отрицание смерти, бегство от подобных вопросов (живущие в нашей типологии). В последующих исследованиях не раз обнаруживалась связь между религиозностью и преодолением страхов перед смертью [Duff, Hong, 1995; Hui, Coleman, 2013], в то время как атеистические позиции приводили лишь к полному отказу от подобных размышлений. Вместе с тем, немало количественных исследований, в которых зафиксировано отсутствие связи между религиозностью и беспокойством о смерти [Rasmussen, Johnson, 1994; Ens, Bond, 2007; Lester, Adbel-Khalek, 2008; Abdel-Khalek, Lester, 2009; Harrawood, 2009].

Авторы, как правило, объясняют такую ситуацию смещением внимания современного человека с религиозных практик к "духовным". Вера, вместо институциональных границ Церкви, определяется внутренним индивидуальным выбором: "В Бога я верю, но в Церковь не хожу и ни к какой конфессии не принадлежу".

Проведя систематический обзор публикаций, основанных на эмпирических исследованиях религиозности и страха перед смертью, Ли Элллис и Эшах Вахаб обнаружили 40 исследований, в которых зафиксирована обратная зависимость и 9 — прямая; в 27 — зафиксирована позитивная корреляция и в 32 — нет значимых связей между религиозностью и страхом смерти [Ellis, Wahab, 2013]. Столь разнородные данные свидетельствуют, по мнению авторов, о различиях в теоретических подходах и, следовательно, операциональных схемах, применяемых разными исследовательскими командами. Вместе с тем, общая предрасположенность религиозных людей чаще и регулярней задумываться о смерти не подвергается сомнению, а значит осмысленное отношение к смерти возможно получить только среди этой группы респондентов.

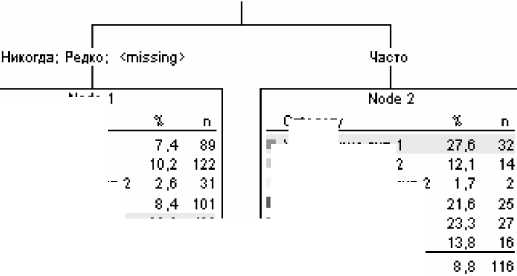

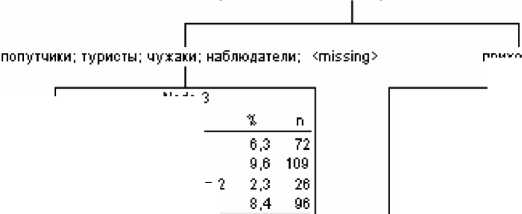

Если в качестве зависимой переменной взять отношение к смерти, а независимыми наиболее значимые переменные: возраст, отношение к здоровью, наличие серьезных заболеваний и переживание чувства одиночества, методом "деревья решений" (метод построения CHAID, корректность предсказания модели 39%, из них умирающие 1 типа предсказаны корректно в 40%, живущие второго типа в 93%) можно построить граф наиболее оптимальных (по различиям) групп (рис. 7).

Наиболее сильно дифференцирует отношение к смерти субъективно переживаемое чувство одиночества. Как уточняет одна пожилая женщина: "вроде дети есть, не одинока, а живешь одна". Среди людей, часто испытывающих это чувство (Node 2, рис. 5), доминируют задумывающиеся и готовящиеся к смерти (умирающие первого и второго типов) — 39%. Среди тех, кто испытывают чувство одиночества редко или никогда не испытывают, выделяется группа прихожан (Node 4), в которой наблюдается максимальная по выборке доля "умирающих" первого и второго типов — 42%. Размышления о смерти типичны для двух групп людей: одиноких (как минимум представляющих себя таковыми) и прихожан, не чувствующих себя одинокими. Регулярное посещения церкви с одной стороны компенсирует утраты и блокирует чувство одиночества, с другой — инициируют размышления о смерти, создавая осмысленность проходящей жизни. Напротив, среди не прихожан (Node 3), не испытывающих чувство одиночества доминируют люди, не задумывающиеся и не готовящиеся к смерти (живущие первого и второго типов), — 73%. Хорошее здоровье, или точнее, самоощущение себя в качестве здорового человека, увеличивает группу не готовящихся к смерти до 80% (Node 6). Погружение в текущие заботы, акцент на важности естественной, соответствующей окружающей среде жизни полностью блокирует тематику смерти в повседневной жизни. На этом построены программы избавления от страха смерти, опирающиеся на секулярную или нехристианскую идеологию. Сатсуки Кавано описывает опыт работы японского гражданского движения против погребения (Grave-Free Promotion Society — GFPS) [Kawano, 2010-2011]. Идеология движения предусматривает слияние с природой после смерти, что достигается кремацией и распылением праха в естественной среде — горах, лесах, море. Отказ от размышлений о себе после смерти, начинается с отказа принимать смерть как таковую. Последняя — лишь способ возвращения в общий круговорот природы, восстановление энергетического баланса. С. Кавано указывает на существенное падение страха смерти среди участников движения, однако, цена этого — забвение насущных экзистенциальных вопросов, полное погружение в текущую жизнь.

Можно долго рассуждать о должном и запретном в отношении смерти, конструировать гипотезы и находить зависимос-

Рис. 7. Дерево решений для типологии отношения к смерти

-

■ Умирающие тип 1

Умирающие тип 2

Амбивалентные тип 2

-

■ Амбивалентыетип 1

-

■ Живущие тип 2

-

■ Живущие тип 1

типология отношения к смерти

|

Node 0 |

||

|

Category |

% |

п |

|

■ Умирающие тип 1 |

9,2 |

121 |

|

Умирающие тип 2 |

10,4 |

136 |

|

Амбивалентные тип 2 |

2,5 |

33 |

|

■ Амбивалентыетип 1 |

9,6 |

126 |

|

■ Живущие тип 2 |

37,8 |

496 |

|

■ Живущие тип 1 |

30,5 |

400 |

|

Total |

100,0 |

1312 |

КАК ЧАСТО ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ОДИНОКИМ -ЧАСТО, редко ИЛИ НИКОГДА?

Adj. P-value=0,000, Chi-squane=84,856, df=5

39,2 469

32,1 384

91,2 1196

Node 1

Category _________

Умирающие тип 1

Умирающие тип 2

Амбивалентные тип 2

-

■ Амбивалентыетип 1

-

■ Живущие тип 2

Живущие тип 1 _____

Total

Category

Умирающие тип 1

Умирающие тип 2

Амбивалентные тип 2

-

■ Амбивалентыетип 1

-

■ Живущие тип 2

Живущие тип 1 ____

Total типология религиозной идентичности

Adj. P-value=0,000, Chi-squane=72.068, df=5

40,7 463

32,7 372

86,7 1138

Node 3

Category _________

Умирающие тип 1

Умирающие тип 2

Амбивалентные тип 2

-

■ Амбивалентыетип 1

-

■ Живущие тип 2

Живущие тип 1

Total прихожане

|

Node 4 Category |

И |

п |

|

■ Умирающие тип 1 |

29,3 |

17 |

|

Умирающие тип 2 |

22,4 |

13 |

|

Амбивалентные тип 2 |

8.6 |

5 |

|

■ Амбивалентыетип 1 |

8.6 |

5 |

|

■ Живущие тип 2 |

10,3 |

6 |

|

■ Живущие тип 1 |

20,7 |

12 |

|

Total |

4.4 |

58 |

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ, КАК ХОРОШЕЕ. СКОРЕЕ ХОРОШЕЕ. СКОРЕЕ ПЛОХОЕ. ПЛОХОЕ?

Adj. P-value=0,000, Chi-squane=63,078, df=5

Плохое; Скорее

|

Node 5 |

|||

|

Category |

% |

п |

|

|

Умирающие тип 1 |

10,7 |

42 |

|

|

Умирающие тип 2 |

12.4 |

48 |

|

|

Амбивалентные тип 2 |

3,0 |

12 |

|

|

■ |

Амбивалентыетип 1 |

12,9 |

51 |

|

■ |

Живущие тип 2 |

39,6 |

156 |

|

■ |

Живущие тип 1 |

21,3 |

84 |

|

Total |

30,0 |

394 |

|

|

Node 6 Category |

г |

п |

|

■ Умирающие тип 1 |

4,0 |

30 |

|

Умирающие тип 2 |

8.1 |

60 |

|

Амбивалентные тип 2 |

1.9 |

14 |

|

■ Амбивалентыетип 1 |

6.0 |

45 |

|

■ Живущие тип 2 |

41.3 |

307 |

|

■ Живущие тип 1 |

38,7 |

288 |

|

Total |

56,7 |

744 |

ти между страхом смерти и социальными отношениями, в которые погружены люди. Но истина проступает через простые и незамысловатые формулы. И тогда поражаешься, насколько точными и безыскусными могут быть формулировки самых обычных людей, насколько ближе они к осмыслению жизни и смерти, нежели запутанные регрессионные модели и сложные логические построения. Так, только что вышедшая на пенсию женщина из Ставрополя, спокойно и без надрыва говорит о своих мыслях о смерти, о необходимости думать и готовиться к ней (фрагмент).

Фрагмент

Жен., 55 лет, г. Ставрополь

И: Думаете ли вы о своей смерти?

Р: Конечно.

И: Часто или редко?

Р: Ну вы знаете как, в связи с Православием, посещают такие мысли. Что мы все смертные люди.

И: А скажите, пожалуйста, вы готовитесь к смерти?

Р: Ну, вот готовиться же надо духовно. Вот я и стараюсь, постепенно изучаю и стараюсь, чтобы быть подготовленной, чтобы не бояться. Мы же все боимся.

Страх смерти — это нормальное состояние. Он позволяет помнить, актуализировать наиболее важные для каждого человека вопросы: Зачем я живу? Что сделал в этой жизни? Что должен сделать? Кто я такой и в чём моё предназначение? Только в таком контексте разговоры о смерти становятся необходимыми, а размышления — наполняют смыслами текущую жизнь, помогают преодолеть искусы и безумие современного, погруженного в секулярные игры мира.

Заключение

Несмотря на первоначальные опасения, люди вполне охотно разговаривают о смерти. При всей табуированности и, казалось бы, неуместности такой темы для общения с незнакомым человеком, тема смерти не вызывает явного отторжения или удивления среди людей старшего возраста. Прожитые годы, болезни, переживание тех или иных утрат подталкивает людей задумываться о смерти, стирает налёт эмерджентности с вопросной конструкции. Отказы и ограниченность развернутых вопросов скорее определяются неловкостью, которую испытывают интервьюеры, неумению держаться в столь экзотическом для погруженного в мирские заботы сознания.

Религиозность и размышление о смерти — два ментальных состояния, определяющие естественную, ненадломленную позицию. Ни образование, ни доход, ни социальный статус, ни расширенная семья не спасает пожилого человека от одиночества. И только выход за рамки ограниченного, атеистического взгляда на жизнь, позволяет людям действительно жить. Готовиться к смерти, не через сборы вещей и денег на похороны, а посредством размышлений о своей судьбе, прожитых годах, смысле и последствиях от совершенных поступков. Смерть в такой перспективе — не может рассматриваться неожиданным и безысходным концом, уравнивающим нас с животным миром. Смерть — это основа для понимания жизни. Отсюда, типология отношения к смерти обладает реверсивной структурой. Живущие, увлекающиеся текущими событиями и отгоняющие мысли о смерти, фактически, умирают, оставаясь в бессознательном состоянии, навеянном мечтами и мыслями о тленных достижениях и успехах. Умирающие, задумывающиеся и готовящиеся к смерти, начинают осознать смысл проходящей жизни. Только так может открываться понимание собственного места и роли в столь переменчивом мире, насыщенном материальными иллюзиями и соблазнами.

Список литературы Как возможен осмысленный разговор о смерти

- Abdel-Khalek, A., Lester, D. Religiosity and death anxiety using non-western scales//Psychological Report. 2008. Vol. 103. No. 3. P. 652652.

- Abdel-Khalek, A., Lester, D. Religiosity and death anxiety: No association in Kuwait//Psychological Report. 2009. Vol. 104. No. 3. P 770-772.

- Barr, P., Cacciatore, J. Personal fear of death and grief in bereaved mothers//Death Studies. 2008. Vol. 32. No. 5. P. 445-460.

- Bauman, Z. Mortality, immortality and other life strategies. Cambridge: Polity Press, 1992.

- Bendann, E. Death customs. London: Dowsons, 1930.

- Bennett, K.M., Gibbons, K., Mackenzie-Smith, S. Loss and restoration in later life: An examination of dual process model of coping with bereavement//OMEGA -Journal of Death and Dying. 2010. Vol. 61. No. 4. P. 315-332.

- Blauner, R. Death and social structure//Psychoatry. 1966. Vol. 29. P. 378-394.

- Burke, B., Martens, A., Faucher, E.H. Two decades of terror management theory: A meta-analysis of mortality salience research//Personality and Social Psychology Research. 2010. Vol. 14. P. 155-195.

- Cattell, M.G. African widows: Anthropological and historical perspectives//Journal of Women and Aging. 2003. Vol. 15. No. 2-3. P. 49-66.

- Cicirelli, V.G. Personality and demographic factors in older adults' fear of death//Gerontologist. 1999. Vol. 39. No. 5. P. 569-579.

- Cicirelli, V.G. Fear of death in older adults: Predictions from terror management theory//Journals of Gerontology. Series B: Psychological Sciences and Social Sciences. 2002. Vol. 57. No. 4. P. 358

- Death and religion in a changing world/Ed. by K. Garces-foley. New York: M.E. Sharpe, 2005.

- Denton, F.T., Spencer, B.G. A dynamic extension of the period life table//Demographic Research. 2011. Vol. 24. P. 831-854.

- Dezutter, J., Luyckx, K., Hutsebaut, D. 'Are you afraid to die?" Religion and death in an adolescent sample//Journal of Psychology and Theology. 2009. Vol. 37. No. 3. P. 163-173.

- Duff, R.W., Hong, L.K. Age density, religiosity and death anxiety in retirement communities//Review of Religious Research. 1995. Vol. 37. No. 1. P. 19-32.

- Ellis, L., Wahab, E.A. Religiosity and fear of death: A theory-oriented review of the empirical literature//Review of Religious Research. 2013. Vol. 55. No. 1. P. 149-189.

- Ens, C., Bond, J.B. Death anxiety in adolescence: The contributions of bereavement and religiosity//OMEGA -Journal of Death and Dying. 2007. Vol. 55. No. 3. P. 169-184.

- Exley, C. Review article: The sociology of dying, death and be reavement//Sociology of Health & Illness. 2004. Vol. 26TNo. 1. P. 110122.

- Featherstone, M. The body in consumer culture//Theory Culture and Society. 1982. Vol. 1. P. 18-33.

- Felgelman, W., Jordan, J.R., Gorman, B.S. How they died, time since loss, and bereavement outcomes//OMEGA -Journal of Death and Dying. 2008. Vol. 58. No. 4. P. 251-273.

- Fox, R. The sting of death in American society//Social Service Review. 1981. Vol. 55. No. 1. P. 42-59.

- Frazer, J.G. The Belief in immortality and the worship of the dead. Vol. 1-3. London: MacMillan, 1913, 1922, 1924.

- Frazer, J.G. The fear of the dead primitive religion. Vol. 1-3. London: MacMillan, 1933, 1934, 1936.

- Frazer, J.G. The Golden Bough. London: MacMillan, 1890.

- Fries, J.F. Aging, natural death, and the compression of morbidity//New England Journal of Medicine. 1980. Vol. 303. No. 3. P. 130-135. [1245 times cited from Web of Science, 28.05.2013]

- Glaser, B.G., Strauss, A.L. Awareness of dying. Chicago: Aldine, 1968.

- Habermas, J., et al. An awareness of what is missing: Faith and reason in post-secular age/Transl. by C. Cronin. New York: Polity, 2010.

- Harrawood, L.K. Measuring spirituality, religiosity, and denial in individuals working in funeral service to predict death anxiety//OMEGA -Journal of Death and Dying. 2009. Vol. 60. No. 2. P. 129-142.

- Heisel, M.J. Duberstein, P.R. Suicide prevention in older adults//Clinical Psychology: Science and Practice. 2005. Vol. 12. No. 3. P. 242259.

- Hertz, R. Death and the right hand/Transl. With and introduction E.E. Evans-Pritchard. New York: Free Press, 1960.

- Holm, A.L., Severinsson, E. Systematic review of the emotional state and self-management of widows//Nursing & Health Sciences. 2012. Vol. 14. No. 1. P. 109-120.

- Hui, Y.K.-Y., Coleman, P.G. Afterlife beliefs and ego integrity as two mediators of the relationship between intrinsic religiosity and personal death anxiety among older adult British Christians//Research of Aging. 2013. Vol. 35. No. 2. P. 144-162.

- Hyman, H.H. Of time and widowhood: Nationwide studies of enduring effects. Durham, NC: Duke University Press, 1983.

- Jung, C. The soul and death//The collected works of C.G. Jung. 2nd ed. Vol. 8. Princeton: Princeton University Press, 1969. [First published in 1934]

- Kawano, S. A sociocultural analysis of death anxiety among older Japanese urbanites in a citizens' movement//OMEGA -Journal of Death and Dying. 2010-2011. Vol. 62. No. 4. P.369-386.

- Kim, Y. Discussion of late-life suicide: How social workers perceive and intervene in elderly suicide//Educational Gerontology. 2013. Vol. 39. No. 7. P. 491-500.

- Kotze, S.H., Mole, C.G. Talking about death: Implementing peer discussion as a coping mechanism to overcome fears about dissection, death and dying//Anatomical Sciences Education. 2013. Vol. 6. No. 3. P. 191-198.

- Lawbaugh, W.M. Existential, theological, and psychological concepts of death: A personal retrospective//The Journal of Pastoral Care and Counseling. 2005. Vol. 59. No. 1-2. P. 17-27.

- Lehto, R.H., Stein, K.F. Death anxiety: An analysis of an evolving concept//Research and Theory for Nursing Practice. 2009. Vol. 23. No. 1. P. 23-41.

- Machado, N. Discretionary death: Conditions, dilemmas, and normative regulation//Death Studies. 2005. Vol. 29. No. 9. P. 791-809. Телескоп/№1 (103)/2014 Социокультурные исследования 31

- Manea, P., Grozban, A.M., Gavrlescu, C.M., et al. Heart and death between medicine science and religion//European Journal of Science and Theology 2013. Vol. 9. No. 1. P. 207-2011.

- Marshall, V. Last chapter: A sociology of aging and dying. Belmont, CA: Wadsworth, 1980.

- Missler, M., Stroebe, M., Geurtsen, L., Mastenbroek, M., Chmoun, S., Houwen, K. van der. Exploring death anxiety among elderly people: A literature review and empirical investigation//OMEGA -Journal of Death and Dying. 2011-2012. Vol. 64. No. 4. P.357-379.

- Moberg, D.O. Religiosity in old age//Gerontology 1965. Vol. 5. P. 78-87.

- Moss, M.S., Moss, S.Z. Multiple social contexts in qualitative bereavement research//Journal of Aging Studies. 2012. Vol. 26. Vol. 4. P 459-466.

- Neimeyer, R.A., Wittkowski, J., Moser, P. Psychological research on death attitudes: An overview and evaluation//Death Studies. 2004. Vol. 28. P. 309-340.

- Nelson, L.D., Cantrell, C.H. Religiosity and death anxiety: A multi-dimensional analysis//Review of Religious Research. 1980. Vol. 21. No. 2. P. 148-157.

- Nseir, S., Larkey, L.K. Interventions for spousal bereavement in the older adult: An evidence Review//Death Studies. 2013. Vol. 37. No. 6. P. 495-512.

- Palgi, P., Abramovitch, H. Death: A cross-cultural perspective//Annual Review of Anthropology 1984. Vol. 13. P. 385-417. [33 times]

- Parsons, T. Death in American society: A brief working paper//American Behavior Science. 1963. Vol. 6. P. 61-65.

- Parsons, T., Fox, R.C., Lidz, V.M. The "gift of life" and its recipro-catin//Death in American experience/Ed. by A. Mack. New York: Schocken, 1973.

- Parsons, T., Lidz, V.M. Death in American society//Essays in self-destruction/Ed. by E.S. Schneidman. New York: Science House, 1967.

- Porter, E.J. Older widows' experience of home care//Nursing Research. 2005. Vol. 54. No. 5. P. 296-303.

- Price, K., Cheek, J. Avoiding death: The ultimate challenge in the provision of contemporary healthcare?//Health Sociology Review. 2007. Vol. 16. No. 5. P. 397-404.

- Rasmussen, C.H., Johnson, M.E. Spirituality and religiosity: Relative relationships to death anxiety//OMEGA -Journal of Death and Dying. 1994. Vol. 29. No. 4. P. 313-318.

- Riley, J.W Dying and the meanings of death: Sociological inquiries//Annual Review of Sociology. 1983. Vol. 9. P. 191-216.

- Rothkrug, L. [Rev.] Death and religion in a changing world//Review of Religious Research. 2009. Vol. 51. No. 1. P. 111-112.

- Routledge, C. Failure causes fear: The effect of self-esteem threat on death-anxiety//Journal of Social Psychology. 2012. Vol. 152. No. 6. P. 665-669.

- Stack, S. Suicide: A comparative analysis//Social Forces. 1978. Vol. 57. No. 2. P. 644-653.

- Strauss, A. Foreword//The sociology of death/Ed. by D. Clark. Oxford: Blackwell Publishers, 1993. P. ix-x.

- Turner, L. Life extenstion research: Health, illness, and death//Health Care Analysis. 2004. Vol. 12. No. 2. P. 117-129.

- Walter, T. Modern death: Taboo or not taboo?//Sociology 1991. Vol. 25. No. 2. P. 293-310.

- Zettel, L.A.; Rook, K.S. Substitution and compensation in the social networks of older widowed women//Psychology and Aging. 2004. Vol. 19. No. 3. P. 433-443.