Как выбрать оптимальную тактику при многоуровневом атеросклеротическом поражении нижних конечностей

Автор: Чижова К.А., Пуздряк П.Д., Иванов М.А., Касимова А.М.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.16, 2021 года.

Бесплатный доступ

Обоснование: выбор оптимальной тактики при мультиуровневой периферической артериальной болезни (MPAD) непрост. Целью настоящего исследования явился поиск оптимального сочетания оперативного и консервативного лечения больных MPAD. Методы: в основу работы легли наблюдения за 184 пациентами, которым выполнялись открытые операции (ОО - 90 человек) и гибридные вмешательства (ГВ - 94 человека). После реконструкции пациентам рекомендовалось использование индивидуальной реабилитационной программы. Изучали непосредственные результаты операций и отдаленные последствия. Результаты: на фоне ГВ регистрировалось меньшее количество послеоперационных осложнений в ранние сроки. Реабилитационные мероприятия положительно сказались на дистанции ходьбы и частоте сохранения оперированной конечности у пациентов в течение трех лет наблюдения. Заключение: наиболее оправданным тактическим подходом при мультиуровневых поражениях артерий нижних конечностей можно считать гибридный метод реконструкции с последующим дифференцированным выбором реабилитационного воздействия и использованием тренировочных упражнений.

Мультиуровневая периферическая артериальная болезнь, сосудистая реконструкция, реабилитация

Короткий адрес: https://sciup.org/140257790

IDR: 140257790 | DOI: 10.25881/20728255_2021_16_2_39

Текст научной статьи Как выбрать оптимальную тактику при многоуровневом атеросклеротическом поражении нижних конечностей

Обоснование

Многоуровневая периферическая артериальная болезнь (MPAD) характеризуется плохими исходами в связи с высокой частотой встречаемости критической ишемии (CLI) и выраженными изменениями коронарного и церебрального бассейнов [1].

Безальтернативная необходимость в оперативном лечении MPAD сочетается с высоким риском реваскуляризации в связи с потребностью в коррекции кровообращения на разных уровнях [2]. По этой причине традиционные открытые вмешательства представляются особенно травматичными и, в ряде случаев, даже непереносимыми для больных с мультифокальным атеросклерозом [3]. Появление и все более широкое внедрение гибридных реконструкций, казалось, открывает широкие перспективы в лечении MPAD, однако особенности атеросклеротического поражения могут быть препятствием для эндоваскулярного этапа гибридного лечения. Отсутствие четкого представления о дифференцированном подходе к выбору способа реваскуляризации при MPAD легло в основу настоящего исследования.

Цель работы — определить выбор тактических подходов при многоуровневой периферической артериальной болезни.

Методы

Дизайн исследования

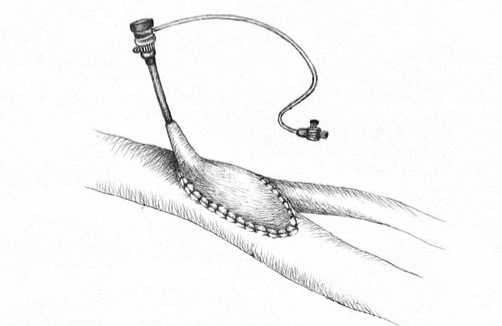

Проспективно собраны и ретроспективно проанализированы результаты наблюдения за 184 пациентами, оперированными по поводу MPAD. Из них у 90 больных была осуществлена открытая реконструкция (ОО), у 94 пациентов — гибридная (ГВ). Выполнение гибридной методики осуществлялось по запатентованной методике (Рис. 1).

Продолжительность исследования

Анализировались результаты оперативных вмешательств в ранние сроки после операции (30 суток): продолжительность пребывания в ОРИТ, объем кровопотери, длительность операции, частота тромбоза оперированного сегмента и встречаемость повторных реконструкций, количество неблагоприятных кардиоваскулярных событий, инфекции области хирургического вмешательства, а также частота потери конечности. В отдаленные сроки (3 года после операции) анализировали первичную проходимость оперированного сегмента, дистанцию безболевой ходьбы и максимально проходимого расстояния, встречаемость критической ишемии, число ампутаций. Отдаленные результаты лечения регистрировались среди пациентов, осуществлявших предложенную реабилитационную программу и среди некомплаентных пациентов. Продолжительность анализируемых реабилитационных мероприятий составила от 12 до 36 месяцев.

Описание медицинского вмешательства

Выбор способа оперативного воздействия определялся в зависимости от особенностей атеросклеротического поражения (согласно классификации TASC II) и

Табл. 1. Оперированные больные

Рис. 1. Гибридная аутовенозная заплата как порт для эндоваскулярного этапа многоуровневой реконструкции (патент РФ на изобретение № 2016111542).

|

Показатель |

ГВ |

ОО |

р |

|

Мужчины, n (%) |

74 (85) |

75 (93) |

<0,05 |

|

Возраст, М(+) лет |

65+7 |

63 +8 |

н/д |

|

СД2, n (%) |

20 (22) |

23 (28) |

н/д |

|

ИБС, n (%) |

58 (66) |

48 (59) |

н/д |

|

ПИКС, n (%) |

26 (29) |

20 (24) |

н/д |

|

ОНМК, n (%) |

13 (15) |

9 (10) |

н/д |

|

ХБП, n (%) |

6 (7) |

5 (6) |

н/д |

|

АГ II–III ст., n (%) |

47 (54) |

45 (55) |

н/д |

|

Ожирение, n (%) |

11 (12) |

18 (22) |

н/д |

|

Курение, n (%) |

52 (59) |

60 (74) |

<0,05 |

|

ХСН II–III ф. кл., n (%) |

29 (33) |

33 (28) |

н/д |

|

CLI, n (%) |

41 (47) |

50 (62) |

<0,05 |

Примечание : ПИКС — постинфарктный кардиосклероз, ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения, CLI — критическая ишемия нижних конечностей, н/д — нет статистической достоверности.

коморбидной патологии на основании предложенного алгоритма. Реабилитационная программа в послеоперационном периоде определялась в зависимости от выраженности ишемии, наличия трофических изменений и особенностей состояния сердечно-сосудистой системы: при трофических расстройствах тренировочная ходьба (ТХ) замещалась занятиями на велотренажере или нагрузками для мышц плечевого пояса. В большинстве случаев у лиц с дисбазией использовался т.н. shuttle test (повторное прохождение известной дистанции в единицу времени в целях унификации нагрузки; начальная продолжительность ходьбы составляла 10 минут с постепенным увеличением времени упражнений в течение 10 недель до 40 минут в день). Помимо ТХ в реабилитационную программу включались: отказ от курения, соблюдение диеты, контроль и коррекция гликемии, коррекция артериальной гипертензии под наблюдением кардиолога; контроль массы тела и абдоминального ожирения (в т.ч. дифференцированная нагрузка). Комплаентными к выполнению реабилитационных мероприятий с использованием ТХ оказались 68 (72%) пациентов из группы ГВ и 59 (66%) больных из группы ОО.

Методы регистрации исходов

В процессе исследования для оценки выраженности артериальной гипертензии (АГ) использовали классификацию АСС/АНА (2017). Диагноз сахарного диабета был поставлен в случае значений гликированного гемоглобина более 6,5% и у пациентов, получающих соответствующее лечение. Хроническая болезнь почек (ХБП) была констатирована согласно классификации KDIGO (2012). Наличие и выраженность хронической сердечной недостаточности определялось по классификации NYHA (2012). Ожирение устанавливалось на основании индекса массы тела более 30. Подробная характеристика оперированных больных представлена в таблице 1.

Особенности атеросклеротического поражения подвздошно-бедренного и бедренно-подколенного сег- ментов в каждой из клинических групп оценивались по классификации TASC II.

Статистический анализ

Размер выборки предварительно не рассчитывался.

Методы статистического анализа данных: различия между непрерывными вариантами оценивали с помощью теста Манна-Уитни и критерия Стьюдента. Различия между категориальными вариантами — с помощью «кси-квадрат» теста. Для сравнения групп по параметрам распределения признака рассчитывался уровень статистической достоверности (р). Показатель р<0,05 считали статистически достоверным.

Результаты

Основные результаты исследования

В группе ОО отмечалось самое большое количество мужчин в сравнении с группой ГВ (93% v/s 83%; p<0,05), а также максимальная встречаемость CLI (62% v/s 47%; p<0,05). Последнее обстоятельство ассоциировано с характеристикой атеросклеротического поражения по TASC II на инфраингвинальном сегменте (97% больных — поражение тип C/D в группе ОО vs. 84% в группе ГВ, p<0,05).

Продолжительность открытого этапа операции при ГВ была меньше, чем в случае конвенциональных вмешательств (p<0,05).

Существенные различия зарегистрированы и в отношении величины кровопотери (374±209 мл в группе ОО vs. 225±130 мл в случае ГВ; p<0,05). Следует отметить, что величина кровопотери ассоциировалась с продолжительностью пребывания в ОРИТ (29±43 час. в группе ОО vs. 21±7 час. в группе ГВ; p<0,05).

Важной характеристикой, сказывающейся на качестве жизни, является достижение положительного клинического эффекта (ликвидация проявлений CLI, увеличение дистанции ходьбы). Подобные итоги

Табл. 2. Течение периоперационного периода

|

Показатель |

ГВ |

ОО |

р |

|

Время открытого этапа, мин. |

134±72 |

203±73 |

p<0,05 |

|

Кровопотеря, мл |

225±132 |

374±210 |

p<0,05 |

|

Пребывание в ОРИТ, час. |

20,6±6,8 |

28,7±42,6 |

p<0,05 |

|

Положительный клинический эффект, n (%) |

83 (95) |

69 (85) |

p<0,05 |

|

Наличие пульса на стопе, n (%) |

69 (79) |

49 (60) |

p<0,05 |

операции выявлены в группе ГВ в 95% наблюдений, в группе ОО — в 85% случаев (p<0,05).

Пульс на стопе регистрировался у 79% больных в группе ГВ после реконструктивного вмешательства и у 60% лиц в группе ОО (p<0,05). В таблице 2 отражена характеристика раннего послеоперационного периода.

В первые 30 суток после вмешательства имели место осложнения: тромбоз оперированного сегмента и инфаркт миокарда встречались исключительно в группе ОО (11,9% и 2,6%, соответственно). В то же время послеоперационные кровотечения регистрировались только среди пациентов, перенесших гибридные вмешательства (3,4%).

В отдаленные сроки показатель «свободы от ампутаций» составил 86,4 % в группе ОО и 91,6% в группе ГВ. Встречаемость критической ишемии после реконструктивного вмешательства составила 16,2% после открытых операций и 10,4% — после гибридных.

Выполнение реабилитационной программы с использованием тренировочных упражнений позволило добиться максимальной дистанции ходьбы 508 метров (группа ГВ) и 426 м (группа ОО) в сравнении с 330 м и 260 м у некомплаентных пациентов, соответственно (p<0,05).

Дополнительные результаты исследования

Среди особенностей оперативных вмешательств следует отметить преобладание изолированной полузакрытой эндартерэктомии (ЭАЭ) наружной подвздошной артерии в группе ОО (61 vs. 10), тогда как в 18 наблюдениях в группе ГВ операция ЭАЭ была дополнена постановкой стента. Еще в 38 наблюдениях в группе ГВ стентирование использовали после ангиопластики подвздошной артерии. Аналогичным образом выглядят отличия между группами на уровне бедренно-подколенного сегмента: только в группе ГВ в 14 наблюдениях ЭАЭ была дополнена ангиопластикой и стентированием.

Обсуждение

Обсуждение основного результата исследования

Следует отметить преобладание больных с CLI в группе ОО, что не содержит каких-либо противоречий, т.к. далеко не всегда даже гибридная методика реваскуляризации может помочь при протяженных окклюзионно-стенотических поражениях, которые в инфраингвиналдьном сегменте у больных с открытыми операциями составили 97% наблюдений (вариант C/D по TASC II). Другие исследователи также отмечают наиболее значительные атеросклеротические изменения среди лиц, которые оперированы конвенциональным способом [4].

Существует точка зрения, что ГВ переносятся успешнее [5]. По итогам настоящего исследования подобный взгляд на различные методы реваскуляризации подтверждается снижением величины кровопотери и продолжительности открытого этапа в сравнении с конвенциональными операциями.

Большая частота положительного клинического результата операции (группа ГВ) обусловлена обязательностью ангиографического контроля эндартерэктомии, шунтирования и ангиопластики у пациентов обсуждаемой группы лиц, чего не скажешь о больных из группы ОО. Подобные преимущества гибридной технологии отмечают разные исследователи [2; 6]. По этой же причине среди больных, оперированных гибридным способом, не встречался тромбоз оперированного сегмента, что во многих случаях определяет результат хирургического лечения.

Среди послеоперационных осложнений настораживает частота послеоперационных кровотечений в группе ГВ. Есть основание считать, что использование стандартной дозировки дезагрегантов перед эндоваскулярным этапом в сочетании с антикоагулянтами в ходе иных этапов воздействия является потенциально опасным и должно уступить место стандартной антикоагулянтной терапии, использующейся в ходе ангиохирургических вмешательств.

В отдаленные сроки после многоуровневых реконструкций одним из решающих в отношении качества жизни показателей является свобода от ампутаций. В группе ОО исходно было больше пациентов с критической ишемией и преобладали лица с поражением по варианту C/D (TASC II), поэтому большее число ампутаций представляется закономерным. Вместе с тем, преимущества гибридной технологии выглядят убедительно не только в ранние, но и в отдаленные сроки после операции. В литературных источниках также встречаются схожие точки зрения [7].

Эффективность реабилитационных мероприятий у больных с многоуровневым поражением не столь очевидна по мнению многих специалистов в связи со значительной частотой изменений со стороны коронарных и брахиоцефальных сосудов [8]. В настоящем исследовании тренировочная ходьба в составе реабилитационной программы позволила достоверно увеличить дистанцию ходьбы как после ГВ, так и открытых реконструкций.

Ограничения исследования

Ограничением настоящего исследования следует считать необходимость анализа результатов в группе эндоваскулярных вмешательств при многоуровневых поражениях атеросклеротического генеза.

Заключение

Таким образом, наиболее оправданным тактическим подходом при мультиуровневых поражениях артерий нижних конечностей следует считать нетравматичный гибридный метод реконструкции с последующим дифференцированным выбором реабилитационного воздействия и использованием тренировочных упражнений.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы Как выбрать оптимальную тактику при многоуровневом атеросклеротическом поражении нижних конечностей

- Grandjean A, Iglesias K, Dubuis C, et al. Surgical and endovascular hybrid approach in peripheral arterial disease of the lower limbs. Vasa. 2016; 45(5): 417-422. DOI: 10.1024/0301-1526/a000561

- Zhou M, Huang D, Liu C, et al. Comparison of hybrid procedure and open surgical revascularization for multilevel infrainguinal arterial occlusive disease. Clin Interv Aging. 2014; 9: 1595-1603. Published 2014 Sep 22. DOI: 10.2147/CIA.S66860

- Glushkov NI, Ivanov MA, Apresyan AY, et al. Are hybrid technologies appropriate for revascularization of aortoiliac-femoral segment? Khirurgiia. 2020; (8): 49-54. DOI: 10.17116/hirurgia202008149

- McQuade K, Gable D, Hohman S, et al. Randomized comparison of ePTFE/ nitinol self-expanding stent graft vs prosthetic femoral-popliteal bypass in the treatment of superficial femoral artery occlusive disease. J Vasc Surg. 2009; 49(1): 109-116. DOI: 10.1016/j.jvs.2008.08.041

- Jung HJ, Lee SC, Kim KY, et al.Simultaneous Hybrid Operation Common Femoral Endarterectomy and Endovascular Treatment in Multilevel Peripheral Arterial Disease with Critical Limb Ischemia. Indian J Surg. 2018; 80(2): 140-145. DOI: 10.1007/s12262-016-1570-2

- Lee SC, Joh JH, Chang JH, et al. Hybrid treatment of multilevel revascularization in patients with peripheral arterial disease - a multi-centre study in Korea. Vasa. 2018; 47(3): 235-241. DOI: 10.1024/0301-1526/a000694

- Parvar SL, Ngo L, Dawson J, et al. Long-term outcomes following endovascular and surgical revascularization for peripheral artery disease: a propensity score-matched analysis. Eur Heart J. 2021. DOI: 10.1093/eurhe-artj/ehab116

- Sami F, Ranka S, Lippmann M, et al. Cardiac rehabilitation in patients with peripheral arterial disease after revascularization. Vascular. 2020: 1708538120945530. DOI: 10.1177/1708538120945530