Калужская коллекция изделий из кожи XVII-XVIII веков

Автор: Осипов Д.О., Тропин Н.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые и славяно-русские древности

Статья в выпуске: 259, 2020 года.

Бесплатный доступ

Публикуются изделия из кожи XVII-XVIII вв. из раскопок в историческом центре г. Калуги в 2019 г. Анализируются 505 фрагментов изделий. Они происходят с двух локальных участков раскопа: из разрушенной наземной постройки второй половины XVII в. и верхнего заполнения подпольной ямы, засыпка которой относится к первой половине XVIII в. Благодаря влажному культурному слою находки имеют хорошую сохранность. Кожаные изделия представлены преимущественно фрагментами низкой обуви, рукавиц и характеризуются как утилизированные отходы сапожной мастерской. Зафиксирована находка ортопедической стельки как попытки изготовления корректирующей обуви, частично компенсирующей ортопедические заболевания. Научная значимость исследования определяется фиксацией находок массовой уличной обуви первой половины XVIII в.

Кожаная обувь, детали обуви, обрезки вторичного сырья, утилизация обуви, ортопедическая обувь, калужская обувь xviii в

Короткий адрес: https://sciup.org/143173124

IDR: 143173124

Текст научной статьи Калужская коллекция изделий из кожи XVII-XVIII веков

Во время охранных раскопок, проводившихся в 2019 г. в историческом центре Калуги по ул. Карпова, д. 22, ООО «Экспедиция» под руководством И. А. Козмирчука и Н. А. Тропина, были обнаружены многочисленные изделия из кожи и обрезки от ее раскроя. Отметим, что это не первый случай фиксации «археологической кожи» в Калуге. В 2014 г. на соседнем участке, по ул. Карпова, д. 24, в заполнении ям были зафиксированы многочисленные детали обуви и обрезки от ее раскроя ( Массалитина , 2015). Судя по представленным в отчете иллюстрациям, в раскопе 2014 г. были обнаружены детали высокой обуви XVII в., аналогичные московским моделям того же периода ( Осипов , 2006. С. 51, 54. Рис. 104; с. 175–179).

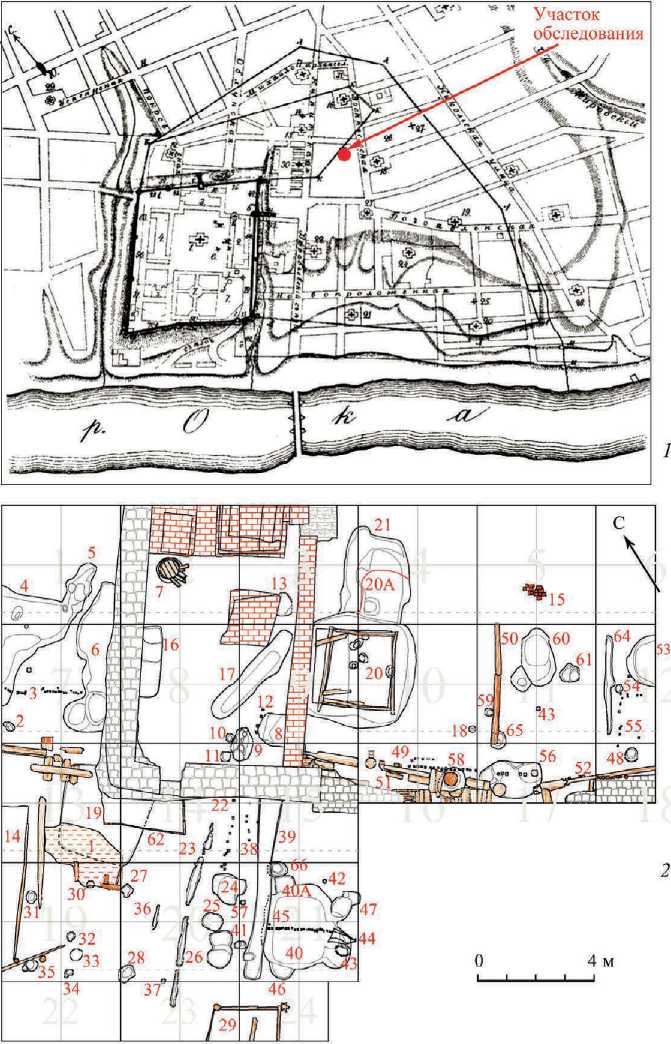

Исследуемый раскопками участок 2019 г., как, впрочем, и участок раскопа 2014 г., расположен в исторической части города на территории «Старого» острога, в непосредственной близости от городских Торговых рядов – памятника архитектуры XVIII в. (рис. 1: 1 ).

Рис. 1. Участок раскопа на реконструируемом плане г. Калуги XVII в (1)

и расположение раскопа по ул. Карпова, д. 22 (2)

1 – участок раскопа на реконструируемом плане г. Калуги XVII в.; 2 – раскоп: г. Калуга, ул. Карпова, д. 22

Раскоп площадью 314 кв. м позволил изучить часть городского квартала до регулярной застройки. Исследованы 67 объектов, в числе которых наземные деревянные конструкции, связанные с жилищем, погребами, иными хозяйственными постройками, участками частокола XVII–XVIII вв. Нижняя часть культурного слоя связана с пашней, которую можно датировать не ранее рубежа XVI–XVII вв. Слои XVIII в. перекрываются каменными фундаментами зданий рубежа XVIII–XIX вв. и рубежа XIX–XX вв.

Собранная с раскопа коллекция из кожи, включающая 505 находок, происходит с двух удаленных друг от друга участков. Меньшая часть, насчитывающая 42 единицы, собрана в секторе 11 (табл. 1). Находки из кожи зафиксированы компактным скоплением на площади 2 × 2 м в темном коричневом слое гумуса (слой засыпки), перекрывающем сгоревшую наземную постройку XVII в. Этот слой перекрывался слоем щепы с преобладанием керамики XVIII в. Отметим, что севернее данной постройки, в секторе 5, обнаружен переотложенный клад частично оплавленных медных монет 1650–1662 гг. Вследствие этого находки из кожи, как, впрочем, и слой темного коричневого гумуса в секторе 11, можно датировать второй половиной XVII в.

Таблица 1. Статистика находок из СВ части раскопа

|

Детали обуви |

Детали верха |

|||

|

Головка |

Берцы |

Задник |

||

|

2 |

---- |

3 |

||

|

Д |

ополнительные детали |

|||

|

Поднаряд |

Стелька |

Рант |

||

|

2 |

1 |

---- |

||

|

Детали низа |

||||

|

Подошва |

Подметка |

Каблук |

||

|

13 |

3 |

4 |

||

|

Рукавицы |

---- |

|||

|

Вместилища |

---- |

|||

|

Обрезки |

Первичного кроя |

Вторичного кроя |

||

|

----- |

9 |

|||

|

Обрывки |

Обувные детали 5 |

|||

|

Всего |

42 |

|||

Бóльшая часть (463 единицы)в виде фрагментов кожаной обуви и обрезков от ее раскроя, вместе с развалами посуды и фрагментами муравленных изразцов, сконцентрирована в верхнем заполнении подпольной ямы (объект 19), перекрытом наземным жилищем (табл. 2), сооруженным около середины XVIII в. (рис. 1: 2 ).

Скопившаяся в углублениях влага, препятствующая деятельности гнилостных бактерий, способствовала хорошей сохранности найденной кожи. Кроме обувных деталей и обрезков от их раскроя в заполнении впускной постройки найдены обрывки 19 кожаных рукавиц.

Таблица 2. Статистика находок из заглубленной постройки

|

Детали обуви |

Детали верха |

|||

|

Головка |

Берцы |

Детали задника |

||

|

24 |

3 |

34 |

||

|

Д |

ополнительные детали |

|||

|

Поднаряд |

Стелька |

Рант |

||

|

9 |

26 |

8 |

||

|

Детали низа |

||||

|

Подошва |

Подметка |

Каблук |

||

|

49 |

11 |

17 |

||

|

Рукавицы. |

19 |

|||

|

Вместилища |

1 |

|||

|

Обрезки |

Первичного кроя |

Вторичного кроя |

||

|

1 |

167 |

|||

|

Обрывки |

Обувные детали 89 Неопределенные 5 |

|||

|

Всего |

463 |

|||

Осмотр мерейной1 поверхности основной части находок показал, что для их выделки использовались шкуры домашних животных крупного рогатого скота (КРС), обладавшие более высокой плотностью и упругостью. Для некоторых деталей (каблуки, вставки в задник) использовано дерево и луб. Обувные подковки и сапожные гвозди изготовлены из железа.

Кожаная обувь, зафиксированная в другом месте раскопа, в секторе 11, представлена фрагментами сапожных головок с удлиненными крыльями, обрывками прямых и изогнутых подошв с клиновидными и наборными каблуками. Изогнутая форма подошв (т. н. подошвы с «крокулем»), потайной шов и клиновидные каблуки в сочетании с описанными выше передами (головками) характерны для моделей сапог второй половины – конца XVII в., что сближает собранный в секторе 11 материал с упомянутыми выше находками 2014 г.

Среди небольшого количества найденных здесь же сапожных отходов преобладают обрезки вторичного кроя, что характерно для мастерских, специализирующихся на ремонте старой обуви. Для этих целей активно использовались голенища и сапожные головки, обрезанные по шву. Общее количество находок, не превышающих 50 единиц на квадрат/пласт, представляет собой обычный «фоновый» мусор, характерный для мокрого городского слоя ( Осипов , 2017. С. 212).

Гораздо более многочисленный комплекс из заполнения погреба (объект 19), включающий 463 предмета, не столь однороден. Тщательный осмотр этих находок позволяет утверждать, что при засыпке погреба в него попали разновременные детали обуви XVII–XVIII вв. Основной объем составляют детали модельной обуви низких форм (башмаки, туфли) рантовой конструкции. Очевидно, что в заполнении постройки присутствуют и немногочисленные детали сапог, нижняя часть которых конструктивно не отличается от низкой обуви. К ним можно отнести головку с прямым обрезом верха, по краю которого проходит шов от крепления голенища (рис. 2: 2). В то же время в отличие от находок, зафиксированных в восточной части раскопа (сектор 11), подавляющее большинство найденных здесь моделей изготовлено с использованием затяжных колодок, на что указывают втачные2 и внутренние стельки, а также асимметричный крой подошв, имевших округлый или слабозаостренный носок и массивный прямой каблук высотой около 5 см, подбитый железными гвоздиками. Подавляющая часть подошв прошита сквозным швом, верх обуви скреплялся с подошвой с помощью ранта.

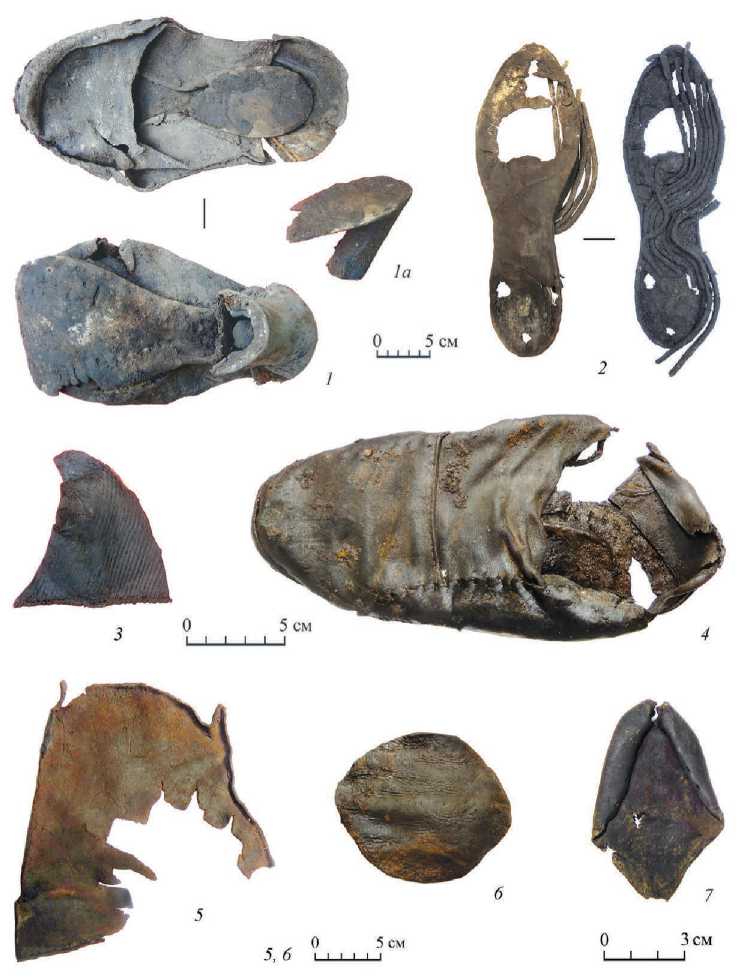

Полный набор деталей сохранила пара уличных женских туфель с деревянным скошенным каблуком, верхняя часть которого имеет форму овальной площадки, выполнявшей функцию супинатора (рис. 3: 1 ).

Декорировка

Среди имеющихся в коллекции образцов уличной обуви декорированные модели единичны. К ним принадлежит сапожный задник, украшенный вертикальной полоской кожи, укрепленной по оси пятки, подбитой двумя рядами декоративных гвоздиков. Аналогичные гвоздики занимают всю площадь этого задника (рис. 2: 10 ). На двух обрезках кожи, найденных в заполнении постройки, сохранились декоративные швы, обшитые цветной нитью (рис. 2: 11 ). Этот прием декорировки, ранее фиксировавшийся при раскопках русских городов ( Осипов и др ., 2017. С. 116), использовался в позднем Средневековье и в Новое время.

Следы ремонта

У подавляющего большинства найденной на раскопе обуви сохранились следы ремонта. Чаще всего это кожаные заплаты или следы от их крепления (рис. 3: 4 ). Основная часть подошв усилена подметками, пришитыми к подошве швом «змейка». Судя по форме заплат и линиям шовных отверстий, мы видим следы как профессионального, так и «домашнего» ремонта. Последний отличает неровность швов и различное расстояние между отверстиями, не свойственные профессиональным сапожникам.

Рукавицы

Кроме обуви и отходов от ее производства в заполнении впускной постройки найдено 19 деталей кожаных рукавиц (табл. 2). Лишь одна из них, судя по форме кроя, принадлежит к цельнокроеным, представлявшим собой одну

Рис. 2. Изделия из кожи XVII–XVIII вв.

1–9 – обувь XVII–XVIII вв.; 11–21 – из заполнения подпольной ямы жилища (объект 19); 10 – из культурного слоя сектора 11; 1–5 – сапожные головки с цельнокроеным поднарядом; 6 – задник низкой обуви, наружная деталь; 7–9 – задник. Внутренние детали; 10 – задник, декорированный металлическими гвоздиками; 11 – обрезок кожи с декоративным швом; 12–14 – подошвы с наборным каблуком; 15 – подошва с деревянным, обтяжным каблуком; 16 – подошва изогнутой формы; 17 – кожаный каблук конической формы; 18 – подошва с наборным каблуком; 19 – кожаная обтяжка деревянного каблука; 20 –21 – втачные стельки

Рис. 3. Обувь XVIII в. Находки из заполнения подпольной ямы жилища (объект 19)

1 – туфля; 1а – деревянный каблук; 2 – ортопедическая стелька; 3 – обрезок детали со следами линования; 4 – туфля со следами ремонта; 5 – рукавицы обрывок; 6 – обрезок круглой формы; 7 – палец рукавицы деталь трапециевидной формы со скругленными концами, в середине которой делался вырез для большого пальца. Остальные, судя по обрывкам, изготавливались из двух частей, соединенных выворотным швом (рис. 3: 5). Цельнокроеные и составные рукавицы-голицы широко распространены в восточноевропейских и заполярных городах на протяжении всего Средневековья и в более позднее время (Оятева, 1962. С. 91, 92. Рис. 10: 1; Штыхов, 1975. С. 80. Рис. 38; Курбатов, Овсянников, 1999. С. 268. Рис. 16; 17). Они, как и в настоящее время, использовались для защиты рук от во время работы. «Галицы делали с точи, штобы мазулей не натяреть, и руки не надрыгать» (Псковский областной словарь…, 1986. С. 49). Все рукавицы, оказавшиеся в заполнении постройки, были выброшены по причине сильной изношенности.

Ортопедическая стелька

Почти в каждой коллекции «археологической кожи» встречаются необычные, ранее не известные образцы. В данном случае наше внимание привлекла фрагментарно сохранившаяся внутренняя стелька необычной конструкции, изготовленная из плотно пригнанных кожаных шнурков, сформованных по контуру стопы (рис. 3: 2 ). Судя по длине втачной стельки (23 см)3, она соответствовала женской обуви. Не исключено, что внутренняя стелька изначально была двухслойной, состоявшей из двух аналогичных асимметричных слоев, на что указывает обрывок шнурка, сохранившегося в перейме.

Конструктивные схемы жесткой обуви Нового времени предполагают, что верх, сформованный на затяжной колодке, скреплялся с подошвой, имевшей внутреннюю стельку. Низ обуви, таким образом, получался трехслойным: внешняя (втачная) стелька, внутренняя стелька, подошва. Для изготовления внутренней стельки в это время, как правило, использовали бересту (луб) или жесткую кожу. Описанная выше конструкция, не имеющая аналогов, свидетельствует об индивидуальном пошиве под конкретного заказчика, имевшего, судя по износу втачной стельки, проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Ранее археологи неоднократно отмечали возможность диагностики определенных заболеваний (косолапость, подагра и пр.), выявляемых по характерному износу обувных деталей ( Осипов , 2003. С. 17–30; Курбатов, Минченко , 2013. С. 32–36).

В данном случае мы обратились к врачу-ортопеду4. При осмотре следов износа верхней (втачной) стельки врач уверенно определил поперечное плоскостопие и вальгусную деформацию стопы5, которыми страдала хозяйка этой обуви. Он же подтвердил и наши предположения, что при таком недуге внутренняя стелька, собранная из кожаных шнурков, уложенных по форме правой стопы, могла выполнять функцию амортизатора, снижавшего болевые ощущения, возникающие при ходьбе.

Позволив себе краткое знакомство с историей ортопедической обуви6, мы узнаем, что первые попытки ее создания были предприняты французским хирургом Амбруазом Паре (Ambroise Paré), который в 1559 г. использовал «корригирующий» ортопедический сапожок, сделанный из твердой кожи и тонкой шерсти, для лечения детей с врожденной косолапостью.

Первые ортопедические стельки с супинаторами стал использовать голландский хирург и анатом Петрус Кампер в 1762 г., что нашло отражение в его трактате «On the Best Form of Shoe» («Лучшая форма обуви»). Он же изготовил первый пробный образец из пробкового дерева. Пробка и металл в сочетании с различными смягчающими материалами применялись для изготовления ортопедических стелек вплоть до появления упругих полимеров в XX в.

В 1816 г. немецкий терапевт Иоганн Георг Хайне основал первый в истории ортопедический институт, при котором работала мастерская, изготавливающая корректирующую обувь на заказ.

В России мысль о необходимости дополнить медицинское образование преподаванием ортопедии зародилась в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге на кафедре десмургии7, которую в 1895 г. возглавил Г. И. Турнер (1858–1941), ставший основоположником отечественной школы ортопедов (Травматология и ортопедия…, 2013. С. 7–9).

Заключение. Информационный потенциал обувных коллекций является важным источником для исследования материальной культуры, расширяющим наши представления о живших здесь людях. В частности, удалось зафиксировать попытки изготовления корректирующей обуви, частично компенсирующей ортопедические заболевания.

Основное скопление «археологической кожи» можно характеризовать как отходы сапожной мастерской, утилизированные вместе с изношенной до ветхости обувью во время засыпки подпольной ямы жилища, прекратившего свое существование к середине XVIII в. ( Тропин , 2019). Основная часть собранных там находок принадлежит к низкой обуви первой половины – середины XVIII в. Конструктивно близкие модели известны по опубликованным материалам раскопок в Москве ( Осипов , 2006. С. 44) и Костроме ( Лазарев, Осипов , 2020. С. 316). В то же время в заполнении постройки присутствует более ранняя обувь конца XVII в., попавшая туда вместе с грунтом из позднесредневековых напластований, зафиксированных при раскопках 2014 г. Она представлена моделями сапог, широко распространенными в Центральной и Западной части Московского государства.

Анализ коллекции позволил собрать материал для реконструкции наиболее распространенных типов уличной обуви, бытовавших в Калуге в позднем Средневековье и Новом времени. В этой связи следует отметить, что в музейных фондах образцы уличной обуви первой половины XVIII в. крайне редки8.

Список литературы Калужская коллекция изделий из кожи XVII-XVIII веков

- Курбатов А. В., Минченко Н. Л., 2013. Болезни средневековых горожан (анализ археологической кожаной обуви) // Мода и дизайн: исторический опыт - новые технологии: материалы 16-й Междунар. науч. конф. / Отв. ред. Н. М. Калашникова. СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т технологии и дизайна. С. 32-36.

- Курбатов А. В., Овсянников О. В., 1999. Изделия кожевенного производства в городах русского Заполярья (Мангазея) // АВ. № 6. С. 245-271.

- Лазарев А. С., Осипов Д. О., 2020. Коллекция обувных деталей и других кожаных изделий из раскопок Торговых рядов в Костроме в 2017-2018 гг. // АП. Вып. 16 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 312-321.

- Массалитина Г. А., 2015. Отчет о проведении археологических раскопок в г. Калуге, ул. Карпова, 24 в 2014 г. // Архив ИА РАН.

- Осипов Д. О., 2003. Информационные возможности коллекций кожаной обуви (по материалам РАскопок в Москве) // РА. № 2. С. 17-30.

- Осипов Д. О., 2006. Обувь Московской земли XII-XVIII вв. М.: ИА РАН. 200 с. (Материалы охранных археологических исследований; т. 7.)

- Осипов Д. О., 2017. Коллекция изделий из кожи из раскопок в Зарядье (предварительные итоги) // АП. Вып. 13 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 199-226.

- Осипов Д. О., Татауров С. Ф., Тихонов С. С., Черная М. П., 2017. Коллекция кожаных изделий из Тары (по материалам раскопок 2012-2014 гг.) // АЭАЕ. Т. 45. № 1. С. 112-120.

- Оятева Е. И., 1962. Обувь и другие кожаные изделия древнего Пскова // АСГЭ. Вып. 4. Л.: Изд-во ГЭ. С. 77-94.

- Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 7. Л.: ЛГУ, 1986. 184 с.

- Травматология и ортопедия: учеб. для. мед. вузов / Под ред. Г. М. Кавалерского, А. В. Гаркави. М.: Академия, 2013. 640 с.

- Тропин Н. А., 2019. Исследования в историческом центре г. Калуга в 2019 г. (предварительная информация) // Filo Ariadne. № 4. С. 22-28.

- Штыхов Г. В., 1975. Древний Полоцк. Минск: Наука и техника. 136 с.