Камчатский ястреб-тетеревятник Accipiter gentilis albidus: прошлое, настоящее и перспективы выживания

Автор: В.И. Перерва

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 2559 т.34, 2025 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140311987

IDR: 140311987

Текст статьи Камчатский ястреб-тетеревятник Accipiter gentilis albidus: прошлое, настоящее и перспективы выживания

Интерес к камчатскому тетеревятнику Accipiter gentilis albidus (Menz-bier, 1882) обусловлен тем, что этот особый подвид обычного нашего пернатого хищника оказался на грани исчезновения. В настоящем сообщении представлен максимально полный объём научной информации об этой уникальной птице в двух временных периодах, кардинально различающихся по масштабу негативного воздействия на неё. Наши собственные исследования, проведённые в 1980-е годы, охватывают время, когда популяция камчатского ястреба-тетеревятника существовала естественным образом, не ощущая активного влияния браконьерства. В последующие десятилетия в связи с высоким прессом отлова ястребов для их использования в качестве ловчих птиц произошли значительные деструктивные изменения в их экологии. Можно сказать, что данные, полученные в период до 1990-х годов, отражают естественный ход эволюции камчатского тетеревятника. А сведения, полученные в 2000-е годы, характеризуют процесс деградации популяций этого ястреба.

Материал и методика исследований

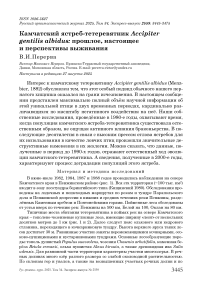

В июне-июле 1982, 1984, 1987 и 1988 годов проводились наблюдения на севере Камчатского края в Пенжинском районе (рис. 1). Вся эта территория (~100 тыс. км2) входит в зону лесотундры берингийского типа (Кищинский 1980). Обследования проведены на лодочных и пешеходных маршрутах по рекам и тундре Парапольского дола и Пенжинской депрессии в нижних и средних течениях реки Пенжины, разделённых Каменным хребтом и Понтонейскими горами. Пойменные леса обследованы от устья вверх по течению рек: Пенжины на 500 км, Белой на 100, Оклан на 80 км.

Типичные места обитания тетеревятника в поймах рек на севере Камчатского края – тополево-чозениевые кулисные леса, имеющие ширину «лент» от нескольких десятков метров до 1 км (рис. 1 и 2). Далее следует пояс ольхового или кедрового стланика, переходящего в кочкарниковую тундру. Высота верхнего яруса таких лесов достигает 30 м. Равнинные участки заняты перемежающимися кочкарными, осо-ково-пушициевыми и кустарниковыми тундрами. Основные лесообразующие породы: тополь душистый Populus suaveolens, чозения Chosenia arbutifolia, каменная берёза Betula ermanii, ольха пушистая Alnus hirsuta, а также древовидная ива Salix udensis. Для равнинной части территории характерны участки многоозерья. В речных долинах много озёр разного размера со слабой околоводной растительностью. По склонам гор и увалов, а также на возвышенных участках речных долин и по берегам крупных озёр распространён кедровый Pinus pumila и ольховый Alnus kam-tschatica стланики. Берега рек в горных и увалистых участках долин высокие, обычно обрывистые и скалистые. Река Белая на участке, пересекающем Пенжинский хребет, имеет скалистые берега от 30 до 100 м высотой, поросшие кедровым стлаником.

Древесно-кустарниковые породы

|

Ель |

| I Осина, ольха серая |

||

|

Лиственница |

Тополь, ива |

||

|

Береза каменная |

в |

Кедровый стланик |

|

|

I —I |

Береза |

Прочие кустарники |

|

I 1 Молодняки

I 1 Средневозрастные

ОШПППП Приспевающие ММ Спелые

Рис. 1. Размещение гнездовий камчатского тетеревятника в Пенжинском районе Камчатского края. А – популяция на реке Белой; Б – популяция в Пенжинском районе.

Точки вдоль рек – жилые гнёзда ястребов, обнаруженные в 1982-1988 годах

Кроме того, 23 и 24 июгя 1984 проведён авиаучёт птиц и их гнездовий по реке Пенжине до села Аянка, по реке Белой – до устья реки Имлан, по реке Оклан – до устья реки Гельмитки.

С 1 по 12 июля 1987 обследовалось побережье Корякского округа от села Тиличики до среднего течения реки Вывенки на вездеходе 60 км; на лодках по реке Вы-венка до устья (120 км) и вдоль западного побережья залива Корфа от устья Вывен-ки до Тиличиков (80 км). А в июле 1988 года проверено скалистое побережье полуострова Говена на предмет гнездования там кречетов и ястребов.

Рис. 2. Типичные местообитания тетеревятника на реке Белой

В период с 10 по 16 августа 1997 проведены краткие обследования на протоках реки Колымы в районе посёлка Черский, а также в среднем течении реки Лены на территории национального парка «Ленские столбы».

Для характеристики внешнего облика камчатского тетеревятника использовали коллекции в музеях (Зоологический институт РАН в Санкт-Петербурге; Зоологический музей Московского университета). Дифференциация по подвидам проводилась по Г.П.Дементьеву (1951) и Л.С.Степаняну (1975). Анализировались только взрослые птицы, собранные в период гнездования (апрель-август) и для которых указаны места гнездования. Измерялась длина крыла (Lw) , хвоста (Lt) , когтя первого пальца (Lie) , клюва в верхней точке (Lb) и высоту клюва в верхней точке (Hb) . Всего измерено 38 самцов и 36 самок без дифференциации на подвиды (Pererva, Grazhdankin 1994). Для сравнения с камчатским тетеревятником использовались данные промеров длины крыла, представленные у Г.П.Дементьева (1951) и у B.Dybowski (1883).

Результаты и обсуждение

Таксономический и природоохранный статус . Камчатский тетеревятник является самым северо-восточным подвидом этого ястреба. Эндемик России. В Красной книге Российской Федерации (2021) внесён как подвид, находящийся под угрозой исчезновения, имеет статус У – уязвимый (в России по шкале МСОП – VU 2bcd+4bcd); в Красном списке МСОП – LC (для тетеревятника как вида); II приоритет природоохранных мер. Кроме того, A. g. albidus включён в Красные книги Камчатского (2018) и Хабаровского (2019) краёв, Чукотского автономного округа (2022), Магаданской области (2019). Тетеревятник как вид со всеми подвидами занесён в Приложение II СИТЕС и в Приложения Конвенций об охране перелётных птиц и их местообитаний, заключённых Правительством России с Правительствами Японии, КНР и Индии.

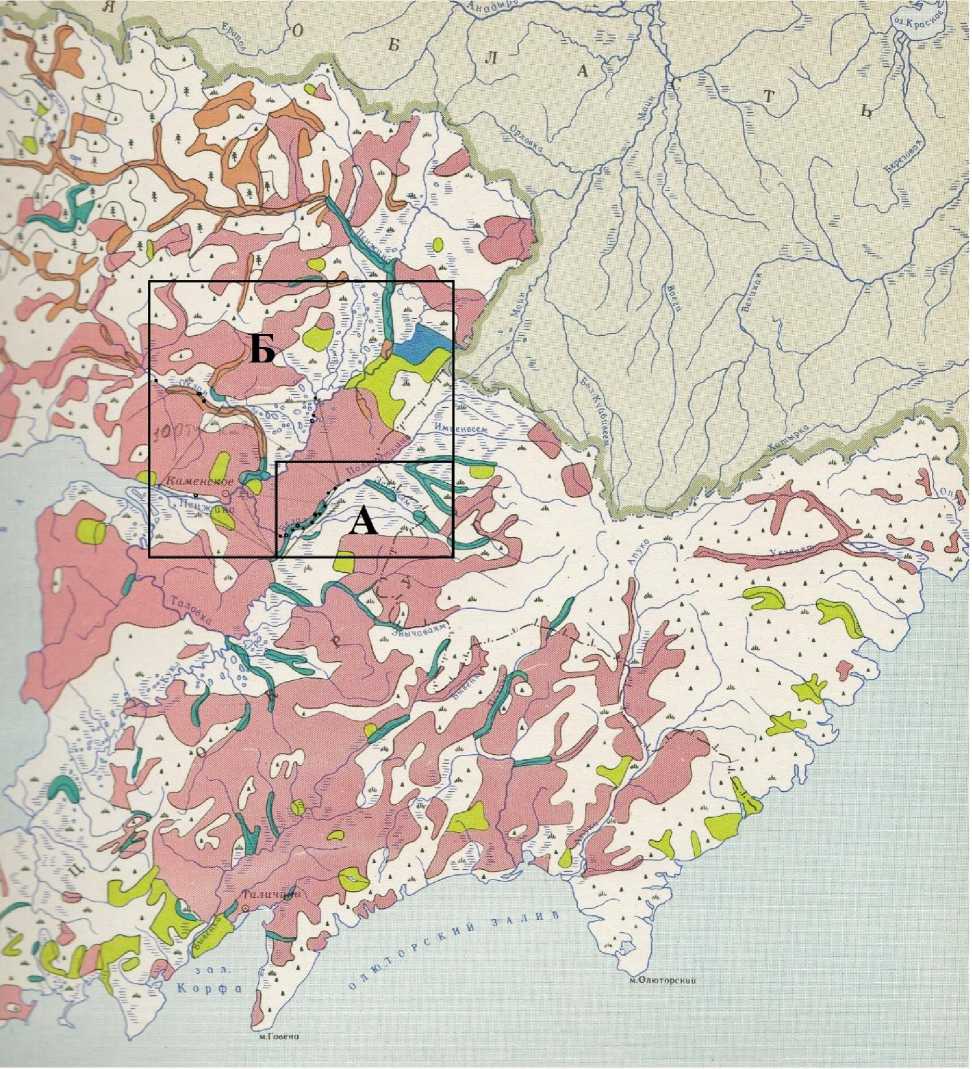

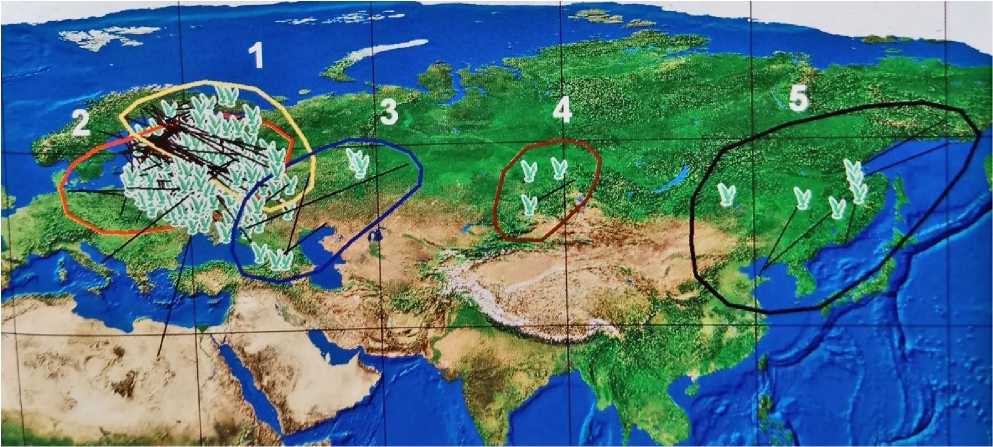

Область обитания . Камчатский тетеревятник населяет северо-восточную Сибирь на восток от междуречья Лены и Яны через восточную Якутию, Магаданскую область, Чукотский автономный округ, Камчатскую область (рис. 3). Н.А.Гладков (Gladkov 1941) полагал, что на крайнем севере Сибири, в лесотундре, A. g. albidus гнездится даже к западу от реки Яны.

Рис. 3. Ареал камчатского ястреба-тетеревятника.

1 – область гнездования A. g. albidus; 2 – область зимовок A. g. albidus;

3 – зона интерградации A. g. albidus и A. g. buteoides

К северу ареал A. g. albidus распространяется по лесистым поймам Индигирки, Колымы и Анадыря примерно до 70° с.ш. (Дементьев 1951). Более поздние исследования А.В.Кречмара с соавторами (1991) уточнили северную границу области распространения этого ястреба, продлив её на лесопокрытые территории реки Чукочья, протоки Колымы в районе посёлка Черский, на Чаунской низменности. В августе 1997 года я встретил пару ястребов у гнезда в 10 км южнее посёлка Черский.

Восточная граница ареала A. g. albidus проходит от среднего течения Анадыря по тихоокеанскому побережью Чукотки и Камчатского полуострова и переходит на северные Курильские острова (Нечаев 1969).

Южная граница гнездовой области A. g. albidus проходит по западному побережью Камчатки, далее по Охотскому побережью Магадан - ской области, северным районам Хабаровского края на запад до южных районов Верхоянского хребта в Якутии. Л.С. Степанян (1975) отмечал тетеревятников этого подвида гнездящимся на Тонино-Анивском полуострове на юго-востоке Сахалина (Нечаев 1991).

Западная граница распространения A. g. albidus проходит по реке Яне в Индигирско-Колымском районе Якутии (Тугаринов и др. 1934) – ныне Оймяконском улусе республики.

На северо-западе область гнездования A. g. albidus сопряжена с восточной границей ареала A. g. buteoides . Как полагал Г.П.Дементьев (1940), переходная полоса между этими подвидами лежит в бассейне реки Яны. И здесь, судя по окраске птиц, распространена смешанная популяция. Юго-западная область гнездования albidus сопряжена с ареалом A. g. schvedowi . В местах зимовок в Приморском (Нечаев 2005) и Хабаровском краях происходит контакт с A. g. fujiyamae .

Любопытно замечание А.В.Андреева с соавторами (2006) о том, что у анадырских тетеревятников, обитающих на самой северо-восточной окраине ареала, радужина глаз красноватая. Так как у американского тетеревятника Accipiter atricapillus радужина глаз красная (Waick 1980), то наличие такого окраса у чукотских тетеревятников позволило авторам предположить генетическую связь камчатского ястреба с птицами этого североамериканского вида. Гибридизация между этими видами вполне возможна, так как камчатские тетеревятники в периоды сезонных миграций появляются на некоторых Алеутских островах (Gibson, Byrd, 2007). A. atricapillus на основании вокальных и морфологических отличий, а также полифилии митохондриальной ДНК в настоящее время рассматривается как отдельный от A. gentilis вид (Chesser et al . 2023). Хотя следует учитывать мнение Г.П.Дементьева (1935) о том, что «с возрастом глаза ястреба становятся, как говорят охотники, “наигранными”, т.е. яркими желтовато- или даже красновато-оранжевыми».

Не менее интересна гипотеза J.Wattel (1981) о родственных связях австралийского светлого ястреба Accipiter novaehollandiae с нашими северными тетеревятниками. Во взрослом оперении эта птица имеет полностью белую окраску, лишённую рыжеватых оттенков. Ещё М.А.Менз-бир (1909) отмечал эту особенность окраски ястребов, населяющих южную Австралию и Тасманию.

Внешний облик и размеры. Камчатский тетеревятник – самый крупный подвид больших ястребов Палеарктики. Всеми исследователями, начиная с П.П.Сушкина (1928) и Г.П.Дементьева (1940), отмечалась выраженная географическая изменчивость в возрастании общих размеров и в посветлении окраски ястребов с запада на северо-восток их распространения. У камчатского тетеревятника хорошо развит половой диморфизм в размерах: самки значительно крупнее самцов. Согласно промерам музейных экземпляров (Дементьев 1951) длина крыла самцов 333-342 мм (n = 10); самок 370-388 мм (n = 8) (согласно Сушкину 1928 – до 395 мм). Средние значения – 336.5 м для самцов и 379.3 мм для самок. Даже самцы весят более 1200 г; самка-слёток с недоросшими маховыми и рулевыми весила 1390 г, лётная молодая самка – 1320 г, молодой самец из Кроноцкого заповедника – 894 г.

F.Waick (1980) приводит следующие размеры камчатского тетеревятника – самки: длина крыла 370-388 мм, вес 1320, 1390 г; самцы: длина крыла 316-346 мм, вес 894, 1200 г. Скорее всего, он позаимствовал данные у Г.П.Дементьева (1951).

Размеры камчатских тетеревятников, измеренных Б.Дыбовским (Dy-bowski 1883), следующие, мм:

-

1) самец взрослый – общая длина 590, размах крыльев 1130, длина крыла 355, длина хвоста 275, длина клюва 36, предплюсны 85, среднего пальца 47, ноготь 20, большой палец 26, ноготь 31, высота клюва 19;

-

2) самка взрослая – общая длина 650, размах крыльев 1180, длина крыла 392, длина хвоста 300, длина клюва 40, предплюсны 87, среднего пальца 55, ноготь 22, большой палец 32, ноготь 34, высота клюва 23;

-

3) самец молодой – длина крыла 354, длина хвоста 263, длина клюва 37, предплюсны 70, среднего пальца 46, когтя 19;

-

4) самка молодая – длина крыла 380, длина хвоста 280, длина клюва 40, предплюсны 80, среднего пальца 49, когтя 23.

В таблице 1 сведены имеющиеся сведения о размерах разных частей тела тетеревятников и отдельно – особей камчатского подвида. Разница между A. g. albidus и A. gentilis показана при сравнении данных Дементьева (1951) и Дыбовского (1883) по камчатскому подвиду с нашими материалами по всей группе тетеревятников (Pererva, Grazhdankin 1994).

Таблица 1 . Сравнение размеров разных частей тела A. g. albidus с другими подвидами

|

Параметры |

Broun, Amadon 1968 |

Дементьев 1951 |

Dybowski 1883 |

Pererva, Grazhdankin 1994 |

||||

|

?? |

JJ |

?? (9) |

JJ (10) |

?? (2) |

JJ (2) |

?? (36) |

JJ (38) |

|

|

Длина тела, мм - — — — 650 590 — — Длина крыла, мм 370-388 316-346 370-395 313-346 380-392 354-355 363-372 315-327 (379.3) (336.5) (386) (354.5) (367) (321.7) Длина хвоста, мм — — — — 280-300 263-275 231-268 195-227 (290) (269) (252) (212.6) Длина клюва, мм — — — — 40 36-37 26-27 21.6-22.4 (26.3) (22) Высота клюва, мм — — — — 23 19 15-16 13.4-13.8 (15.4) (13.6) Длина когтя — — — — 33-34 26.4-28.2 1-го пальца, мм 23-34 19-31 (33.7) (27.5) Вес, г 1300-1750 894-1200 1390 894-1200 — — — — |

||||||||

У всей группы тетеревятников относительно albidus длина крыла меньше на 5-9%; длина хвоста меньше на 13% у самцов и 21% у самок; длина клюва — на 40% у самцов и 34% у самок; высота клюва — на 28% у самцов и 33% у самок; длина когтя первого пальца почти одинакова. Таким образом, albidus намного крупнее всех других подвидов тетеревятника. В первую очередь это относится к длине хвоста и длине и высоте клюва. Это обстоятельство указывает на то, что albidus более манёвренный в полёте и потребляет (разрывает) более крупную добычу.

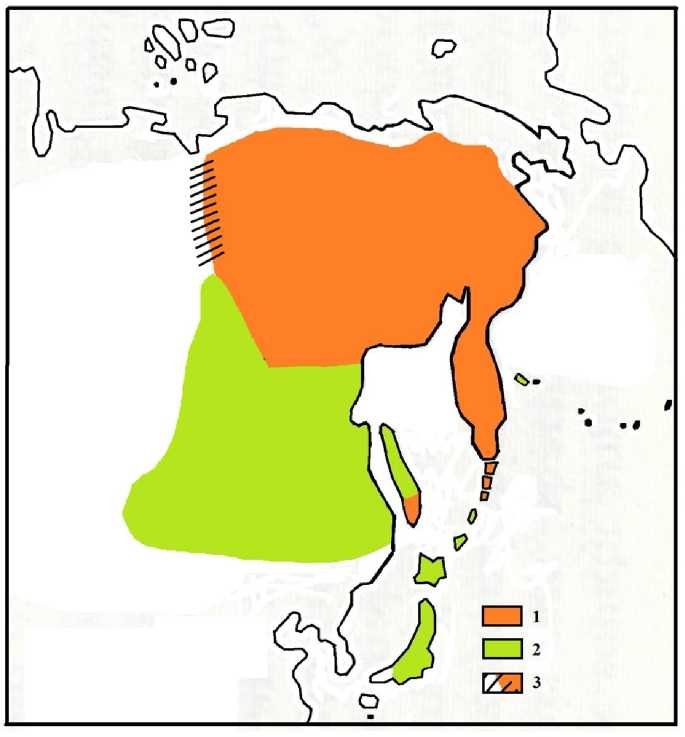

Окраска . У A. g. albidus ярко проявляется морфизм в окраске оперения. На рисунке 4 представлены основные морфы (белая «hell» и серая «normal») двух подвидов тетеревятников по таблицам, представленным в сводке F.Waick (1980). Однако чисто-белых особей среди них нет.

Рис. 4. Сравнение взрослых A. g. albidus и A. g. buteoides серой (normal) и белой (hell) окраски (по: Waick 1980)

По описанию Л.С. Степаняна (1975), взрослые тетеревятники белой окраски имеют незначительной примесь пестрин, обычно на голове, кроющих уха, мантии, маховых перьях и брюшной стороне; на спинной стороне следы пигментации сизоваты, на брюшной — серовато-бурые. Спинная сторона птиц тёмной фазы очень бледного сизого цвета, темя бледно-серое, лоб и брови белые, на перьях затылка, шеи, нередко на верхней части спины и кроющих крыла имеется поперечный рисунок, тёмные полосы на маховых и рулевых слабо развиты, на боковых рулевых присутствует заметный белый крап; брюшная сторона белая с бледными поперечными полосками и тёмными наствольями на зобу и груди; цвет на спинной стороне шеи, передней части спины, кроющих крыла становится как бы размытым или струйчатым, в виде мраморно-серых пестрин.

Полагают (Дементьев 1951; Степанян 1975), что количество светлых птиц в популяциях данного подвида достигает 50%. Среди тушек тетеревятников из Анадырского края (10 экз.), осмотренных Л.А.Портенко (1939), ровно половина были белой морфы. Но вот в более многочисленном коллекционном материале московских зоологических музеев Дементьев (1940) из 31 тушки тетеревятников, добытых на Индигирке, Колыме, Анадыре, Камчатке, юго-востоке Сибири, оказалось 11 белых и 20 тёмных особей. Таким образом, белых птиц было 35% от этого количества. Позднее Дементьев (1951) уже на коллекции из 38 тушек описал 13 белых и 25 тёмных птицы., то есть те же 35% белых от этого числа.

Однако при анализе сведений об окраске встречаемых в угодьях тетеревятников соотношение белых и тёмных птиц иное. Среди 18 встреченных Л.А.Портенко (1939) в Анадырьском крае вне гнездового периода ястребов белые особи (11 экз., или 61%) преобладали над тёмными (7 экз., или 39%). Преобладание белой морфы на западе ареала подвида в среднем течении Колымы констатирует и А.В.Кречмар с соавторами (1978). Подробные исследования на Чукотке (Кречмар и др. 1991) возле 39 гнёзд показали, что 19 птиц (49%) имели чисто-белую или почти белую окраску, а 20 (51%) были светло-серыми. В 30 из этих гнёзд удалось установить окраску обеих птиц: в 16 парах (53%) оба партнёра были светло-серыми, в 4 парах (13%) — белыми, в 7 парах самка имела белую окраску, а самец светло-серый и только в 3 случаях светло-серые самки имели белых самцов-партнёров.

В другом литературном источнике тех же авторов, но более позднего издания (Krechmar, Probst 2003), приведено следующее соотношение птиц разной окраски в гнездящихся парах ястребов из тех же географических мест. У 34 гнёзд обнаружено 53% белых птиц. Среди 25 размножающихся пар в 12 (48%) оба партнёра были серого цвета, в 4 (16%) обе птицы были белыми, в 6 случаях самка была белой, а самец серым, и у 3 гнёзд были серые самки с белыми самцами.

На Камчатке в популяции тетеревятников более существенное преобладание белых птиц над серыми. Так, из 7 птиц, встреченных А.А.Ки-щинским (1980) в Корякском крае, только две (30%) были тёмной морфы.

В Пенжинском районе мы также чаще регистрировали белых ястребов (около 70% от встреченных 27 птиц). Среди осмотренных 14 птенцов белый наряд был у 9, что составляет 65%. В одном выводке из 2 птенцов оперение одного было белым, а другого – с обильными коричневыми продольными пестринами. В другом выводке из 3 птенцов – у одного оперение белое, у двух серое. В третьем выводке все 4 птенца были белыми. При этом в последнем случае у родителей самец был белым, а самка (более крупная) – серой.

По наблюдениям Е.Г.Лобкова (2011), в бассейне Пенжины в среднем за 1976-2009 годы 65% из 43 встреченных тетеревятников были светлыми или очень светлыми, в том числе белыми.

Согласно данным Красной книги Камчатского края (2018), среди размножающихся пар тетеревятников лишь в 35% случаев оба партнёра были белыми, в 25% – серыми. В остальных случаях в паре белой была самка, а серой (или промежуточной по окраске) – самец (таких приблизительно 30%). Брачных пар, в которых белым был самец, оказалось всего 10%.

На Охотском побережье Магаданской области А.В.Кречмар (2014) в 1993 и 2001 годах в начале апреля отмечал белых ястребов, которые на зимовку прилетают сюда из северных районов Чукотки и Корякской земли. Однако летом и осенью все встреченные им здесь тетеревятники были серой морфы.

С начала 2000-х годов в Приморье на зимовках отмечено значительное сокращение количества встреч тетеревятников светлой вариации (Глущенко и др. 2016), что, по свидетельству авторов, указывает на сокращение их численности в местах гнездования и размножения.

На западе ареала A. g. albidus имеет зону интерградации с сибирским подвидом A. g. buteoides , среди которого также есть птицы белой морфы. Но их пропорциональная численность в данной популяции составляет около 10% (Krechmar, Probst 2003). В связи с этим в местах зимовок ястребов в центральных и южных регионах Сибири могут отмечаться белые тетеревятники обоих подвидов.

Таким образом, изменение частоты встреч белых тетеревятников в направлении с запада на восток следующее: на самом северо-западе (восток Якутии) в популяциях ястребов эта морфа составляет от 10 до 35%. Далее на восток (Колыма, Анадырь) их численность увеличивается до 50%. И наибольшее число белых птиц встречается в Корякском нагорье и на Камчатском полуострове – до 70%.

Местообитания . Большая часть тетеревятников ведёт оседлый или кочующий образ жизни. Птицы из Чукотского АО и северных районов Камчатского края обычно остаются в местах гнездования или откочёвывают осенью в сторону Курильских островов (Красная книга… 2018). Так же тетеревятники ведут себя в соответствующие сезоны и в Магаданской области (Красная книга… 2019).

Камчатский тетеревятник населяет заросшие старым лесом речные долины и участки, чередующиеся с полянами, недалеко от опушек. На

Чукотке гнездится в бордюрных зарослях ивы и ольхи высотой до 10 м, а также в тополево-чозениевых ленточных лесах по речным долинам (Красная книга… 2022). В Корякском нагорье и в бассейне Анадыря по прирусловым ленточным лесам тетеревятник проникает в лесотундру и тундру (Кречмар и др. 1991; Андреев и др. 2006).

В области обитания на Камчатке в гнездовой период тетеревятники придерживаются главным образом пойменных лесов вдоль крупных рек региона (Красная книга… 2018).

Численность . По сведениям Кречмара и Пробста (Krechmar, Probst 2003), на Чукотке (бассейн Колымы и Анадыря) в наиболее благоприятных районах расстояния между гнёздами тетеревятников иногда составляют всего 5-7 км, но обычно они значительно больше (20-30 км). Оценки плотности их населения здесь варьируют от 1-2 пар/100 км2 (Креч-мар и др. 1991; Krechmar, Probst 2003) до 2-4 пар/100 км2 (Андреев и др. 2006). Позднее во время исследований на реке Омолон в 2020 году и в среднем течении реки Анадырь в 2019 году встреч тетеревятников не зарегистрировано, что указывает на существенное сокращение их численности в регионе (Красная книга... 2021).

В мелколиственных, смешанных и хвойных лесах полуострова Камчатка плотность гнездования тетеревятника составляет 0.8-1.1 пар/км2 (Лобков 2008). Среди хищных птиц Корякского нагорья, а именно бассейна Пенжины, тетеревятник обычный вид, хотя в целом малочисленный: средняя плотность размещения на гнездовании 0.03, максимальная – 0.3 пар/км2 (Лобков 1986). На крупных реках северной части полуострова Камчатка и южной части Корякского нагорья (бассейны Вы-венки и Пенжины) есть места, где гнездящиеся пары селятся в 3-8 км одна от другой. Обычно же их разделяют десятки километров. По наблюдениям Е.Г.Лобкова (2011) в 1976-1977 годах, на Пенжине найдено 4 жилых гнезда, а на реках Белой и Пальматкиной – 17, из которых 9 жилых. Тогда же на одном из речных островов площадью 0.75 км2 было 4-5 жилых гнёзд.

По нашим учётам в Пенжинском районе на протяжении 100 км реки Белой, исследованных наиболее детально, в благоприятные по кормовым условиям годы обитают 6-8 пар тетеревятников. Однако в 1984 году в результате проверки выявленных ранее гнездовых участков и специальных поисков новых гнездовий было установлено отсутствие размножающихся птиц на этом участке. Тогда же на 80 км реки Оклан были найдены только 2 пустующих гнезда, хотя одно из них, по свидетельству охотников, весной достраивалось ястребами. Кроме того, здесь встречен тетеревятник лишь один раз.

Численность тетеревятников неодинакова из года в год: она поднимается в периоды высокой численности белых куропаток Lagopus lagopus и зайцев-беляков Lepus timidus и снижается при депрессии их чис- ленности (Перерва и др. 1987; Лобков 2011). Так происходило в Пенжинском районе Камчатского края с 1982 года. В то же время в соседней Магаданской области на полуострове Тайгонос в 1982-1984 годах плотность населения белой куропатки и зайца была значительно выше, и тетеревятник был обычен (Перерва и др. 1987). Аналогичная ситуация, обусловленная высокой численностью базовых кормовых объектов тетеревятника, отмечена Е.Г.Лобковым (2011) в Пенжинском района в зиму 2009/10 года.

По наблюдениям А.В.Кречмара с соавторами (1991), за 14 лет их исследований на Анадыре не было существенных колебаний численности гнездящихся тетеревятников. Даже при наличии резких изменений количества белых куропаток и зайцев-беляков. Авторы считают, что эти виды жертв имеют важное значение в питании ястребов только ранней весной. А в гнездовой период, когда обилие корма существенно влияет на успешность размножения и последующую численность тетеревятников, главную роль в их диете играют водоплавающие птицы. А их численность в данном регионе стабильно высокая. Но в богатые куропаткой годы (например, в 1978-1980) в бассейне Анадыря тетеревятники в значительном количестве встречаются в ранневесенний и позднеосенний периоды, а также зимой. В вот в годы депрессий численности куропаток подавляющее большинство ястребов откочёвывает в южном направлении одновременно с водоплавающей птицей.

Снижение успешности размножения тетеревятников, обусловленное сокращением запасов их традиционных кормов, отмечал Е. Г.Лобков (2011). По его учётам в июне 2005 года на реках Белой (150 км) и Оклану (130 км) было найдено 31 гнездо тетеревятника, из которых только 5 оказались жилыми. Причём 15 из общего их числа были жилыми в 2003 году. Во время следующих учётов в июне-июле 2009 года по берегам Пен-жины на участке между устьями рек Оклан и Ичиген были обнаружены лишь 3 территориальных пары тетеревятников. Ещё 3 занятых ястребами гнездовых участка найдены на реке Белой на протяжении 100 км. На острове в русле реки Пальматкиной в 2009 году оказались лишь 1 жилое и 1 старое гнездо. Таким образом, в начале 2000-х годов численность гнездящихся тетеревятников в бассейне Пенжины и её притока Белой значительно снизилась. И причины этого явления не в колебаниях запасов корма, а в изъятии птенцов из гнёзд браконьерами.

В таблице 2 представлена численность камчатских тетеревятников в разных частях ареала до массового браконьерства и по литературным источникам – в последние десятилетия. Для расчётов мы использовали наши данные о возможной плотности гнездования ястребов в бассейне Пенжины, а именно: минимальное 0.05, оптимальное 0.25 пар/100 км2.

В долинах рек Охотоморского бассейна Магаданской области плотность гнездования тетеревятника низкая, но в бассейне среднего течения

Колымы и её правых притоков несколько выше. Общая численность тетеревятника в Магаданской области составляет предположительно 2.02.5 тыс. особей (Красная книга… 2019). На Камчатке на конец XX века она оценивалась в 6 тыс. особей (Лобков 2011). В 2014-2016 годах численность тетеревятника на Камчатке оценена в 2250-3250 особей.

Таблица 2. Численность камчатского тетеревятника по субъектам Российской Федерации

|

Субъект РФ |

Площадь обитания, тыс. км2 |

Число пар на 100 км2 |

Расчётная численность, тыс. особей |

Современная численность, тыс. особей |

Источник информации |

|

Камчатский край |

464.3 |

0.05-0.25 |

0.23-1.16 |

2.25-3.25 |

Лобков 2018 |

|

Чукотский АО |

721.5 |

2-4 |

0.36-1.8 |

менее 0.5 |

Андреев и др. 2006; Красная книга Чукотского АО 2022 |

|

Магаданская область |

462.5 |

– |

0.23-1.16 |

2.0 – 2.5 |

Красная книга Магаданской области 2019 |

|

Якутия |

950.0 |

– |

0.48-2.38 |

менее 1.0 |

Экспертная оценка |

|

Всего |

2598.3 |

– |

1.3-6.5 |

5.75-7.25 |

Таким образом, суммарно на всем ареале подвида в настоящее время гнездится от 5.75 тыс. до 7.25 тыс. пар. Это многократно ниже общей численности тетеревятников, обитающих в европейской части России – 90110 тыс. пар (Мищенко 2004).

Гнездование . Камчатский тетеревятник – древесно-гнездящийся пернатый хищник. Сведения о размещении гнёзд на скалах исходят от P.Pallas (1811), а также B.Dybowski (1883) и цитировавшего его L.Ta-czanowski (1891). Более поздние исследования не подтверждают эту особенность гнездового поведения камчатского тетеревятника. Находки гнёзд A. g. albidus в советский период исчислялись единицами (Пор-тенко 1939; Аверин 1948; Кречмар и др. 1978; Кищинский 1980).

На Чукотке ястребы-тетеревятники гнездятся в ивовом поясе вдоль рек (Кречмар и др. 1991; Krechmar, Probst 2003) В таких ивняках зарегистрировано 35 гнёзд. Ещё 6 гнёзд были устроены в тополево-чозение-вых ленточных лесах, характерных для узких речных долин.

Из 6 найденных Е.Г.Лобковым (1986) гнёзд на Камчатском полуострове 4 находились в каменно-берёзовом лесу на высоких склонах речных долин южной экспозиции, по 1 – в основании и в средней части склона и 2 гнезда – в верхней его части. Одно гнездо находилось в пойме реки в густых зарослях чозении и тополя, и ещё одно – на водоразделе в лесу из каменной берёзы возле поляны, в 600-700 м от опушки.

За период наших работ в бассейне Пенжины в 1982-1988 годах описано 14 жилых и 4 пустовавших гнезда, но находившихся в пределах гнездовых участков пар, гнездившихся здесь в предыдущие годы.

Гнезда тетеревятники строят сами, но могут использовать гнёзда восточных чёрных ворон Corvus orientalis, воронов Corvus corax, сорок Pica pica и других птиц. Регулярно обновляют и расширяют собственные постройки предыдущего года. Ю.В.Аверин (1948) отметил в Кроноцком заповеднике пару белых тетеревятников, гнездившихся из года в год в долине реки Богачев и занимавшей одно и то же гнездо с 1943 по 1946 год. Новое гнездо тетеревятники обычно строят рядом с предыдущими, занимавшимися в прошлые годы (Лобков 2011, Красная книга… 2018).

На Чукотке в определённых местах тетеревятники гнездятся на ограниченном пространстве в 300-500 м береговых зарослей на протяжении целого ряда лет.

Гнездовое дерево . Породный состав деревьев, которые используются тетеревятниками для устройства гнёзд, зависит от характера облесён-ности. В лесотундре на западе ареала подвида (Якутия) для размещения гнёзд используется лиственница (Дементьев 1951). Так, в верховьях реки Алазеи тетеревятники построили гнездо на высоте 7-8 м у самого ствола лиственницы с южной стороны (Кречмар и др. 1978). В конце августа 1997 года я встретил пару ястребов у гнезда на лиственнице в 10 км южнее посёлка Черский на протоке Колымы.

На северной и восточной окраине ареала подвида, там, где отсутствуют высокие деревья, гнёзда размещаются на кустах тальника (Пор-тенко 1939; Дементьев 1940, Кречмар и др. 1991). На Чукотке гнёзда на ивах, как правило, устраиваются непосредственно в приствольной зоне, но иногда на боковых ветвях, прямо над водой.

Нами в бассейне Пенжины (Корякское нагорье) за 1982-1988 годы описано 18 гнёзд тетеревятника (рис. 5). В качестве гнездового дерева птицы использовали в основном тополь (12 гнёзд, или 67% от общего числа), а также по 2 гнезда размещались на чозении, берёзе (рис. 6) и древовидной иве.

На самом северо-востоке ареала (река Апука, Корякское нагорье) 2 гнезда тетеревятника располагались в густом тополево-чозениевом лесу на высоких тополях в развилинах толстых сучьев (Кищинский 1980).

На Камчатском полуострове, по данным Е.Г.Лобкова (1986), тетеревятник устраивает гнёзда на каменных берёзах, тополях или лиственницах, всегда в нижней части кроны в разветвлении ствола и толстых сучьев. Выбирает старые деревья, иногда чуть наклонившиеся.

Таким образом, характер использования тетеревятниками деревьев для устройства гнезда зависит от видового состава древостоев. Там, где произрастает лиственница, птицы используют эту породу. На северной и самой северо-восточной оконечности ареала, куда уже не заходят ни лиственница, ни крупные деревья (тополь, берёза, чозения), но имеется обилие дичи, ястреба вынуждены устраивать гнёзда в ивовых бордюрах рек и проток. На основной территории ареала подвида (Корякское нагорье, полуостров Камчатка), где основными лесными породами являются тополь, берёза и чозения, используются именно эти деревья.

Высота размещения гнезда . Этот параметр сильно варьирует. На Чукотке (Krechmar, Probst 2003) гнёзда на ивах располагаются на высоте 2-8 м, но большей частью 4-7 м ( n = 34), в то время как в тополевых лесах – на высоте 5-10 и даже 12-15 м от земли ( n = 8).

По нашим наблюдениям в бассейне Пенжины, на ивах гнёзда находились в 2 и 4 м от земли, а на других деревьях – от 3 до 18 м (на тополях в среднем в 13 м, на чозении 12 и 16 м, а на берёзе 13 м).

Ю.В.Аверин (1948) в Кроноцком заповеднике нашёл гнездо тетеревятника, расположенное в 7 м от земли в развилке старой берёзы. По наблюдениям Е.Г.Лобкова (2006), на Камчатском полуострове тетеревятники устраивают гнёзда на высоте 5-7, в среднем 6.1 м ( n = 6).

Рис. 5. Гнездо камчатского тетеревятника. Фото автора

Гнёзда располагаются на деревьях в глубине кроны так, чтобы они были укрыты окружающими насаждениями, что также защищает птенцов от солнечных лучей, дождя и ветра. Ястреба не устраивают гнездовые постройки на самой вершине дерева.

Структура гнезда . Гнёзда камчатских тетеревятников представляют собой довольно массивные сооружения из сухих веток растущих поблизости деревьев и кустарников. В основании и в средней части гнезда лежат более толстые ветки длиной до 0.5 м, а на поверхности – сравнительно тонкие, толщиной 1.0-1.5 см. Лоток выстлан большим количеством коры тех пород, на которых устроено гнездо. Если это берёза, то это береста и мелкие её кусочки. Иногда присутствуют побеги с распустившимися листьями, прикрывающими остатки пищи.

На Чукотке (Кречмар и др. 1991) тетеревятники строят массивные гнезда до 1 м в диаметре и высотой 30-50, иногда до 75 см. Нередко птицы довольствуются весьма небольшими постройками, лишь незначительно модернизируя имеющуюся основу. Так, одно найденных на Анадыре гнёзд на тонком, горизонтально зависшем ивовом стволике имело длину 50-60, ширину 30-40 и всего 5-10 см в высоту. Основа гнёзд в этом регионе – ветви ивы, ольхи, тополя. Лоток неглубокий, выстлан более тонкими прутиками, иногда чешуйками коры. В процессе гнездования птицы приносят ветки ивы со свежими листьями и соцветиями, в результате по краям гнезда создаются рыхлые надстройки.

Гнездо, найденное на Алазее (северо-восток Якутии), имело диаметр до 1 м, высоту 30 см (Кречмар и др. 1978). Лоток был плоским и выстлан корой лиственницы, а по краю лотка гнездо было обрамлено ветвями лиственницы со свежей хвоей.

Гнезда тетеревятников на северо-востоке Корякского нагорья сложены из сухих веток тополя, древесных и кустарниковых ив. Поверх старых сучьев располагался настил из более свежих молодых ветвей ив и тополя, а лотки диаметром около 30 см устланы кусочками чозениевой коры (Кищинский 1980). Гнездо в Кроноцком заповеднике имело диаметр 70-75 см (Аверин 1948). По Е.Г.Лобкову (1986), диаметры 2 описанных им на Камчатке гнёзд были 770 и 900 мм, высота 1 гнезда 590 мм. Лотки у этих гнёзд имели диаметр 320 и 380 мм, а глубину 120 мм.

Размножение . Ястреба начинают ремонтировать и строить гнезда на Чукотке во второй половине апреля (Красная книга… 2022), на Камчатке в конце апреля или начале мая; в некоторых случаях (Магаданская область) – в конце мая (Кречмар и др. 1978, Лобков 2011, Красная книга… 2018). Откладка яиц на Чукотке обычно приходится на начало мая, но может быть и в последней декаде месяца. На Камчатке ястреба откладывают яйца в мае.

По описанию B.Dybowski (1883), 2 яйца, изъятые из гнезда, расположенного на скале на Камчатке, выглядят следующим образом: беловатые или грязного кремового цвета, усеяны небольшими нечёткими пятнами бледно-голубоватого цвета, редкими на основной поверхности и многочисленными на тупом конце, где они образуют грязную корону; более тёмное яйцо имеет светлое основание, мелкие коричневые пятнышки по всей поверхности, гуще на тупом конце; гладкую поверхность с многочисленными порами, шероховатую у основания, где пор больше; большая ширина находится немного ближе к основанию. Размеры яиц: длина 58-59 мм., ширина 45-45.5 мм. Как известно (Дементьев 1935), яйца тетеревятника зеленовато-белого или голубовато-белого цвета. Никто из исследователей не отмечал на их однотонной поверхности пятнистость. А именно пятнистость на кремовой поверхности яиц кречета Falco rusticus является видовой особенностью, отличающей яйца крупных соколов от яиц ястреба. Это обстоятельство позволяем мне утверждать, что описанные Дыбовским яйца, добытые из гнезда на скале, относятся к кладке кречета, а не тетеревятника.

На Чукотке тетеревятники приступают к насиживанию кладок в начале мая. По данным П.С.Томковича (2008), в гнезде, устроенном на берегу Анадыря неподалёку от бывшего посёлка Новый Еропол 10 июня 1993 и 7 июня 1994 самка «плотно сидела в гнезде, предположительно на кладке яиц, не слетая при приближении моторной лодки».

А.А.Кищинский (1980) даёт следующие сведения о кладках тетеревятников на реке Апука на Корякском нагорье: 7 июня 1960 – 4 сильно насиженных яйца, 8 мая 1961 – 1 свежее яйцо.

На северо-востоке Якутии (Кречмар и др. 1978) в гнезде тетеревятника 17 июня 1966 было 4 птенца, у старшего из которых появились кисточки на маховых перьях.

На Чукотке в кладках тетеревятников обычно от 2 до 5 яиц (Андреев и др. 2006), средняя величина кладки в 6 гнёздах составила 3.5 яйца (Красная книга… 2022). По другим данным (Krechmar, Probst 2003), в этом регионе полные кладки содержат 3-4 яйца (6 гнёзд).

На Камчатке, по данным Е.Г.Лобкова (1986), в кладке 3-4, в среднем 3.6 яйца ( n = 5). Нами на реке Белой 25 июня 1982 в 2 гнёздах обнаружены птенцы 10-12-дневного возраста, в третьем гнезде 7 июля – 18-20дневные птенцы, в четвёртом – 1 птенец в возрасте 3-4 дней и 1 яйцо. В 1977 году гнездо с 5-7-дневными птенцами найдено 9 июня.

По данным Е.Г.Лобкова (2011), на реке Пенжине 10-30 июня 2005 в 4 гнёздах было по 1-3 пуховых птенца. В одном гнезде 23 июня оказалась кладка из 3 яиц. 10 июля 2009 в гнезде были 3 птенца, у которых начало развиваться контурное оперение.

В целом для камчатского тетеревятника характерна растянутость сроков вылупления птенцов от начала июня (Кречмар и др. 1978; наши данные) до начала июля. Но обычно оно приурочено к середине-концу июня (Аверин 1948; Кищинский 1980; наши данные). Эти сроки отстают почти на месяц от дат вылупления птенцов у других подвидов.

В бассейне Пенжины величина выводков тетеревятника сильно варьирует в зависимости от условий года. По нашим данным, в выводках 2-3, редко 4 птенца, в среднем 2.8 (рис. 6 и 7). В 1977 году в единственном гнезде было 4 птенца, в 1982 – в 2 было по 2 птенца, в 1 – 3 и ещё в 1 – 1 птенец и 1 яйцо. В 1984 году ни выводков ястребов, ни кладок не обнаружено. Низкая успешность размножения тетеревятников в 1982 и особенно в 1984 году был обусловлен, на наш взгляд, многолетней депрессией численности белой куропатки и зайца-беляка. Могли сказаться и погодные условия затяжной и снежной весны 1982 года.

А.В.Андреев с соавторами (2006) считает, что насиживает кладку исключительно самка. Самец при этом охотится и кормит её. Насиживание длится около 50 дней. Самка приступает к насиживанию сразу после откладки первого яйца и с этого момента более 50 сут находится на гнезде практически безотлучно, так как в начале периода инкубации бывает довольно холодно (Кречмар и др. 1991). На Чукотке молодые покидают гнёзда в середине — второй половине июля (Андреев и др. 2006). Птенцы находятся в гнезде 40-45 сут. В норме они покидают гнёзда начиная с середины июля, а после 25 июля большинство молодых ястребов уже свободно летает. Но в некоторых запоздалых выводках птенцы задерживаются в гнёздах до 10-15 августа (Кречмар и др. 1991).

В 15 зарегистрированных на Чукотке успешных выводков, состоявших из 1-4 птенцов, вылупилось в среднем 2.92 птенца. При затяжных дождях, например в июле 1981 года, отмечены случаи гибели всех птенцов от истощения и переохлаждения в 2 гнёздах (Кречмар и др. 1991).

На Камчатке молодые ястреба поднимаются на крыло в конце июля — начале августа. До конца сентября выводки держатся в 1-2 км от гнездового участка (Кищинский 1980; Красная книга^ 2018). И хотя слётки некоторое время остаются рядом с гнездом, но быстро начинают охоту на молодых водоплавающих птиц, белых куропаток и другую добычу.

Рис. 6 (слева). Птенец камчатского тетеревятника Accipiter gentilis albidus в гнезде на берёзе. Река Белая.

Рис. 7 (справа). Птенцы тетеревятника Accipiter gentilis albidus , взятые из гнезда. Река Белая. Фото автора

Питание . P.Pallas (1811) указывал, что сибирские тетеревятники питаются зайцами, тетеревиными, утками и гусями. Рыбу они не добывают даже в годы бескормицы. На реке Колыме в лесотундре ястреб кормится главным образом белыми куропатками и утками, в тайге — зайцами-беляками, глухарями Tetrao urogallus , рябчиками Tetrastes bonasia , белыми куропатками, белками Sciurus vulgaris , но также мелкой птицей.

Таблица 3. Питание тетеревятника в Пенжинском районе (Перерва и др. 1987)

и на реке Анадырь (Кречмар и др. 1991)

|

Вид добычи |

Река Белая, Пенжинский район |

Река Анадырь |

|||

|

Число экз. |

% от общего числа |

% от общего веса |

Число экз. |

% от общего числа |

|

|

Млекопитающие Mammalia |

10 |

28.6 |

25.0 |

2 |

9.1 |

|

Заяц-беляк Lepus timidus |

2 |

5.7 |

– |

2 |

– |

|

Длиннохвостый суслик Urocitellus undulatus |

1 |

2.9 |

– |

– |

– |

|

Красная полёвка Myodes rutilus |

3 |

8.6 |

– |

– |

– |

|

Грызуны (ближе не определённые) |

4 |

11.4 |

– |

– |

– |

|

Птицы Aves |

20 |

57.1 |

75.0 |

20 |

90.9 |

|

Белая куропатка Lagopus lagopus |

4 |

11.4 |

– |

2 |

– |

|

Кулики (ближе не определённые) |

4 |

11.4 |

– |

3 |

– |

|

Чирок-свистунок Anas crecca |

– |

– |

– |

4 |

– |

|

Морская Aythya marila и хохлатая A. fuligula |

|||||

|

чернети |

– |

– |

– |

4 |

– |

|

Свиязь Anas penelope |

– |

– |

– |

2 |

– |

|

Утки (ближе не определённые) |

1 |

2.9 |

– |

5 |

– |

|

Чайки (ближе не определённые) |

1 |

2.9 |

– |

– |

– |

|

Воробьиные |

7 |

19.9 |

– |

– |

– |

|

Птицы (ближе не определённые) |

3 |

8.6 |

– |

– |

– |

|

Насекомые Insecta |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Жуки Coleoptera (ближе не определённые) |

5 |

14.3 |

0.0 |

– |

– |

|

Всего |

35 |

100.0 |

100.0 |

22 |

100.0 |

На Охотском побережье Магаданской области А.В.Кречмар (2014) наблюдал охоту тетеревятников на уток и их птенцов, а также отмечал добычу молодой восточносибирской чайки Larus vegae .

На Камчатке тетеревятники добывают зайцев, уток, глухарей, куропаток. На северо-востоке Корякского нагорья под гнездом, найденным 8 мая 1961, были остатки зайца, куропатки, различных куликов, уток и воробьиных птиц (Кищинский 1980). Иногда поедают падаль (болотная сова Asio flammeus) на месте питания лисицы Vulpes vulpes .

По нашим данным, в бассейне Пенжины в гнездовой период в диете тетеревятников доминируют многочисленные здесь околоводные птицы (20.1% по встречаемости в пищевых остатках) и мелкие воробьиные (23.1%) (табл. 3). Млекопитающие в летнем спектре питания ястребов на Пенжине представлены зайцем-беляком, красной полёвкой Myodes rutilus и длиннохвостым сусликом Urocitellus undulatus. В 2 погадках найдено не менее 5 жуков. Неоднократно нам приходилось наблюдать нападение ястребов на уток. Во время одной из таких охот ястреб 6 раз повторял броски на ныряющих птиц. В 1979 году отмечено нападение тетеревятника на зайца, в 1981 – на ворона.

В некоторых районах (например, в бассейне реки Пенжины) численность тетеревятников положительно коррелирует с обилием белых куропаток и зайцев-беляков (Лобков 2011). Зимой в населённых пунктах Камчатки ястреба охотятся на сизых голубей Columba livia , восточных чёрных ворон и мелких птиц, откочёвывающих в суровое время года из пригородных лесов ближе к жилью человека, а также на проникших на Камчатку полевого Passer montanus и домового P. domesticus воробьёв (Лобков и др. 2016). По наблюдениям автора, существенную долю среди добываемых на Камчатке тетеревятниками птиц составляют гусеобразные. Летом на реке Утхолок ястреб преследовал линных морских чер-нетей и молодых гуменников Anser fabalis . Зимой отмечали добычу кряквы Anas platyrhynchos , большого крохаля Mergus merganser , гоголя и морянки Clangula hyemalis .

Как показали наши исследования сопряжённости подвидовой структуры тетеревятников с особенностями их питания (Перерва 1988), A. g. albidus в период гнездования – орнитофаг, добывающий преимущественно водоплавающих птиц. Основной пищей A. g. buteoides являются куриные и водоплавающие птицы. У A. g. schvedowi ярко выражена миофагия (зайцы, суслики, водяная полёвка Arvicola amphibius) . На стыках ареалов этих подвидов в питании разных пар ястребов имеются существенные различия, что можно объяснить как индивидуальной избирательностью, так и смешением разных подвидов тетеревятника в зонах интерградации.

Поведение. Для характеристики основных черт поведения камчатских тетеревятников кроме наших собственных наблюдений использованы имеющиеся в литературе сведения. Поведение взрослых птиц в период размножения указывает на их очень ответственное отношение к птенцам. После их вылупления самка почти безотлучно находится на гнезде, обогревая потомство. При достижении птенцами возраста 2-3 недель и массы 600-800 г самка продолжает долгое время оставаться на гнезде, защищая выводок от прямых солнечных лучей. По свидетельству А.В.Кречмара с соавторами (1991), во время насиживания и в первые дни после вылупления птенцов самец кормит самку, принося в гнездо добытых и тщательно ощипанных им птиц. Разделывает добычу обычно самка. Пока птенцы маленькие, она даёт им небольшие кусочки мяса, а кости и сухожилия чаще поедает сама. Но иногда и самец скармливал птенцам принесённую добычу. По наблюдениям Ю.В.Аверина (1948), насиживающая самка плотно сидит на гнезде и взлетает только тогда, когда человек близко подлезает к гнезду. Самец находился поблизости в лесу, он первый заметил людей и тревожно кричал. Но в целом взрослые птицы молчаливы. Эту особенность отмечал ещё P.Pallas (1811).

В 1977 году при осмотре одного из гнёзд на Пенжине (Перерва и др. 1984) самка (самец не появлялся) сделала несколько бросков на наблюдателя и однажды даже задела его; в течение 20-30 мин она была рядом с гнездом, беспокоилась и кричала. Так же вели себя тетеревятники у гнёзд в 1979, 1980 и 1982 годах.

В гнездовое время камчатские тетеревятники избегают соседства с человеком. В Пенжинском районе мы встречали тетеревятников на расстоянии не менее 20 км от населённых пунктов. Аналогичную осторожность этих ястребов по отношению к человеку отмечал и Ю.В.Аверин (1948). По его сведениям, у жителей Богачёвки (посёлок в границах Кро-ноцкого заповедника) за 6 лет наблюдений тетеревятник только один раз зимой 1945 года утащил курицу. В гнездовое время хищники пролетали над посёлком чрезвычайно редко, хотя он находился примерно в 2 км от гнезда и в посёлке было много кур, которые должны были привлекать тетеревятников.

Зимой тетеревятники становятся более толерантными к человеку и активно охотятся возле населённых пунктов. Ещё P.Pallas (1811) отмечал, что северные ястреба «присутствуют в течение всей зимы, как благодаря охоте на тетеревиных, так и будучи особенно агрессивными в окрестностях деревень и голубятен».

Птенцы, как находящиеся в гнёздах, так и покинувшие их, весьма крикливы.

Охотничьи приёмы камчатского тетеревятника, как и других подвидов (Карякин, 2010), разнообразны. Охота из засады – наиболее распространённый метод поиска жертвы ястребами в европейской части ареала. Для этого выбирается присада, скрывающая пернатого хищника и обеспечивающая ему хороший обзор. Обычно это дерево на окраине леса, граничащего с открытым пространством (просека, опушка, пойма реки). Хищник может караулить потенциальную жертву часами, находясь на одном месте или тихо перелетая на другие присады. Как следует из данных таблицы 4, в основной части ареала вида такой способ охоты самый распространённый (41.1%). У камчатского тетеревятника такой способ используется в 20% случаев.

На втором месте по частоте использования у ястребов стоит скрады-вание. И.В.Карякин (2010) считает, что этот метод используется при охоте на колониях (дроздов, чаек, сусликов) или ночёвках (врановых, куриных), куда хищник целенаправленно вылетает для добычи потенциальной жертвы. Но я бы объединил скрадывание с быстрым бреющим полётом хищника, когда он стремительно пролетает в нескольких метрах над землёй, водой или пологом леса и затем неожиданно появляет- ся на участках, где кормятся или отдыхают его жертвы. Именно так тетеревятники охотятся на куриных, уток и врановых. Если суммировать данные по этим двум методам охоты, то в основной части ареала таким образом охотятся 37.8% ястребов, а в северо-восточном регионе – 50%.

Таблица 4. Частота использования тетеревятниками разных способов охоты (данные по A. gentilis на основной части ареала по: Корякин 2010) и по нашим встречам A. g. albidus в бассейне Пенжины

|

Метод охоты ястребов |

Accipiter gentilis |

Accipiter gentilis albidus (бассейн Пенжины) |

|

|

% |

Количество встреч |

% |

|

|

Охота из засады |

41.1 |

4 |

20.0 |

|

Прослушивание |

6.7 |

1 |

5.0 |

|

Скрадывание |

22.8 |

8 |

40.0 |

|

Быстрый бреющий полёт |

15.0 |

2 |

10.0 |

|

Медленный бреющий полёт |

5.6 |

- |

- |

|

Высотный поиск |

8.8 |

5 |

25.0 |

|

Всего |

100.0 |

20 |

100.0 |

На реке Белой мы чаще всего видели охоту тетеревятников скрадом, когда хищник летит низко над землёй, огибая деревья и кусты. Затем стремительно вылетает на открытые пространства и бросается на вспугнутую от неожиданности добычу. Именно таким образом охотятся ястребы на Чукотке (Кречмар и др. 1991): внезапно бросаются на добычу из прибрежных ивняков, а при неудаче долго её не преследуют. Иногда хищник скрытно подлетает к намеченной жертве, пользуясь неровностями рельефа или кустами как прикрытием. Согласно R.Probst с соавторами (2007), тетеревятник, помеченный передатчиком, 90% времени находился прямо у кромки открытых водоёмов, в зарослях ив в 30-метровой полосе. Его охотничья территория была компактна и за 7 исследовательских дней составляла площадь 5.25-6.33 км2.

Высотный поиск, по подобию крупных соколов или орлов, когда ястреб поднимается на высоту, парит кругами, периодически переходя на машущий полёт, A. g. albidus используют чаще, чем другие подвиды тетеревятника (25% по сравнению с 8.8% в основной части ареала вида).

По наблюдениям М.И.Жукова и Е.Г.Лобкова (2017), тетеревятники способны ловить уток и на воде на значительном расстоянии от берега. На реке Озёрной, впадающей в озеро Курильское на Камчатке, на смешанную стаю лебедей-кликунов Cygnus cygnus , крякв и гоголей из прибрежного леса налетел ястреб и сходу сел на одну из крякв в 18-20 м от берега. Остальные утки тут же улетели. Балансируя крыльями, хищник какое-то время удерживал добычу, погрузив её в воду, затем попытался с ней взлететь. Это ему не удалось, и он потащил добычу по воде к берегу, помогая себе крыльями. Там он вытащил крякву на снег, прыжками перетащил на 2-3 м от воды и принялся ощипывать и поедать.

На Камчатке летом, когда здесь «белые ночи», тетеревятники охотятся не только днём, но летают в глубоких сумерках и даже ночью. Мне приходилось наблюдать нападение чаек на пролетающего тетеревятника в 23 ч 30 июня 1988. А 8 июля 1987 в 1 ч тетеревятник пролетал над рыбопромысловым пунктом, расположенном на побережье залива Корфа в 7 км от села Тиличики.

Взаимоотношения тетеревятников с другими видами птиц во все сезоны достаточно агрессивны. Появление этого хищника всегда сопровождается атаками как крупных птиц-соседей, так и мелких, гнездящихся близ его мест гнездования или охоты. Основными антагонистами тетеревятников являются врановые, чьи гнёзда они часто занимают. Так, на реке Пенжине 24 июня 1982 две вороны долго преследовали тетеревятника и заставили его сесть на землю среди тальника. Сами устроились над ним на ветках и при любой его попытке скрыться продолжали преследование. Соседствующие с ястребами чеглоки Falco subbuteo при любом их появлении вблизи гнезда активно нападали на тетеревятников поодиночке или вдвоём и обычно изгоняли за пределы своего гнездового участка. Чайки также весьма агрессивны к тетеревятникам, пролетающим над их колониями. Такое взаимоотношение ястребов с чайковыми (восточносибирская чайка, поморники) А.В.Кречмар с соавторами (1991) отмечали на Чукотке. Мы наблюдали даже нападение на тетеревятника белой трясогузки Motacilla alba на реке Белой.

Миграции . Методом кольцевания определено, что на территории России тетеревятники представлены 5 самостоятельными популяциями (Шмелёва, Харитонов 2016). Популяция востока России обособлена от остальных. Она расположена на самом востоке страны в непосредственной близости от Охотского и Японского морей. Птицы этой популяции придерживаются юго-западных направлений миграции (рис. 8).

Ещё P.Pallas (1811) указывал, что тетеревятники северных районов Сибири зимой остаются в своих регионах. На Чукотке часть популяций A. g. albidus зимует в местах гнездования. При обилии белой куропатки они держаться близь северного предела тайги всю осень и даже зиму (Андреев и др. 2006), залетая далеко за пределы распространения лесных участков в поймах рек (Кречмар и др. 1991). Кочёвки же обычно начинаются в первой половине сентября. На Камчатке кочёвки тетеревятников весной происходят во второй половине апреля и первой половине мая, а осенью с середины сентября и до ноября включительно.

В восточной Якутии некоторые тетеревятники улетают осенью сначала на север, где в тундре охотятся на белых куропаток (Воробьёв 1963). Затем откочёвывают в южном направлении. В период миграций долетают на запад до Жиганска, расположенного в среднем течении Лены (Дементьев 1951). В музеях есть несколько особей этой формы, добытых у Жиганска на Лене и в нижнем течении Енисея у Игарки. По сведе- ниям Б.Н.Андреева (1987), на реке Вилюй встречаются тёмные и белые тетеревятники, что указывает на пребывание особей подвида albidus в среднем течении реки Лены далеко на запад от признанной границы распространения ястребов этой формы.

Из Магаданской области тетеревятники обычно на зиму откочёвывают, но в годы с достатком пищи остаются зимовать (Красная книга… 2019). На Камчатке значительная часть популяции тетеревятников Корякского края остаётся зимовать в местах гнездования. По Г.П.Демен-тьеву (1940), зимой белые тетеревятники в значительном количестве зимуют в пределах Парапольского дола в бассейне Пенжины главным образом потому, что здесь в обилии обитают белые куропатки.

Рис. 8. Размещение популяций тетеревятника в Палеарктике (по: Шмелёва, Харитонов 2016). № 5 – популяция востока России

В осеннее время на всей территории Кроноцкого заповедника, включая приморскую полосу Камчатки, тетеревятники встречаются значительно чаще, чем в любое другое время года. Так, Е.Г.Лобков (1978) в 1981-1983 годах летом отмечал по 8 и 9 ястребов, а осенью и зимой по 10-18 особей. В 1930 году (1, 17 сентября, а также 6 октября и 12 ноября) Л.О.Белопольский и Е.Н.Рогова (1947) встретили кочующих белых тетеревятников на северо-востоке Камчатки на берегах бухт Оссоры и Ка-рагинского.

Из северных районов Камчатского края тетеревятники летят через мыс Лопатка в сторону Курильских островов (Лобков 2004, Красная… 2018). Так, в 1987 году достаточно интенсивный пролёт этих ястребов на мысе Лопатка наблюдался с 14 сентября по 1 октября. Тетеревятники летели в течение всего светлого времени суток, но преимущественно утром – поодиночке, реже по 2 особи на высоте от 20 до 170, чаще 30-80 м.

По свидетельству М.А.Мензбира (1900), один белый ястреб был добыт Н.В.Слюниным на острове Беринга (Командорские острова) в сен- тябре. На Командоры тетеревятники залетают регулярно (Лобков и др. 2021). На Курильских островах встречаются только в периоды сезонных миграций и зимой (Нечаев 2005). На Сахалине тетеревятник был отмечен и летом (Нечаев 1991, 2005). Автор считает, что это залёт, так как местная популяция относится к A. g. fujiyamae. А.И.Гизенко (1955) видел чучело крупного белого ястреба, добытого в октябре 1946 года на острове Оннекотан Курильской гряды.

В Приамурье белые ястреба встречаются ещё в начале апреля, движение на север идёт, по-видимому, в марте – начале апреля. В Нижнем Приамурье (Хабаровский край) albidus отмечен на пролёте (Бабенко 2000). Также В.Г.Бабенко (1987) регистрировал тетеревятников белого и серого цветов в январе и феврале 1984 года в посёлке Кульчи у озера Орель в Нижнем Приамурье. По сведениям Л.М.Шульпина (1936), камчатский тетеревятник был добыт зимой в районе Николаевска в низовьях Амура.

По свидетельствам Л.М.Шульпина (1936) и Ю.Н.Глущенко с соавторами (2016), камчатские ястреба зимуют как в северной, так и в южной частях Приморья. Так, в Ханкайском заповедника и на Приханкайской низменности в области гнездования A. g. schvedowi зимой в ограниченном количестве пребывают особи подвида albidus (Глущенко и др. 2001, 2006). Западнее, в районе Малого Хингана во время зимовки в 18571858 годах белые тетеревятники нападали на белок, которые в это время в изобилии кочевали по данной территории (Radde 1863).

В целом, по мнению Л.М.Шульпина (1936) и Г.П.Дементьева (1951), белые тетеревятники зимуют в разных частях юга Сибири от Ачинска (Красноярский край) и до Даурии (Удский острог). П.П.Сушкин (1914) указывал на пребывание белых ястребов во время кочёвок в окрестностях Ачинска и во всем Ачинском уезде. Молодая самка, добытая 24 августа 1901, передана в зоомузей Томского университета. П.П.Сушкин (1914) полагал, что белые ястреба встречаются по всей Сибири вплоть до Урала и даже Астрахани. Но это, скорее всего, птицы подвида A. g. buteoides .

За пределами России камчатские тетеревятники отмечены зимой в Японии (Brazil 1991), в самых северных районах провинции Хейлун-дзян в Китае (De Schauensee 1884) и на некоторых из западных Алеутских островов (Gibson, Byrd 2007). В последнем случае на острове Ше-мья один тетеревятник отмечен в мае, а другой – в сентябре 2001 года. По сведениям авторов, второй ястреб был полностью белым, что характерно именно для подвида albidus .

Зимой на Камчатке значительное число тетеревятников собирается возле населённых пунктов, в том числе в крупных городах, а также вокруг незамерзающих водоёмов, где зимуют гусеобразные птицы. Кроме того, ястреба держатся на морском побережье, в лесах и субальпике.

Риски и угрозы существованию камчатского тетеревятника . Современные риски существования ястребов определяются биотическими, абиотическими и антропогенными факторами. Среди биотических факторов, влияющих на динамику численности тетеревятника, важное значение имеют погодные условия во время размножения и зимой. В экстремальных условиях северо-востока Сибири значительное затруднение для рано гнездящихся птиц создают снежные «шапки» на гнездовых постройках (Кречмар и др. 1991). И птицам приходится порой надстраивать гнёзда свежими слоями прутьев поверх снега. Кроме того, в период инкубации бывает довольно холодно. На Чукотке в начале насиживания кладок по ночам температура нередко опускается до -20°С, а иногда и до -30°С. Поэтому самкам приходится неотлучно обогревать кладку. То же наблюдается и в первые дни после вылупления птенцов.

Значительное негативное влияние на успешность размножения тетеревятников в гнездовой период оказывают массовые кровососущие насекомые, прежде всего, мошка Simuliidae.

Из других экологических факторов, определяющих состояние численности ястребов, важное значение имеют запасы основных пищевых объектов: белой куропатки и зайца-беляка. О влиянии этого фактора более подробно изложено выше.

Не менее важен для популяции камчатского тетеревятника лимит гнездопригодных участков в ареале этого подвида. Поскольку гнездятся эти птицы в узких ленточных лесах по берегам рек, то любые рубки деревьев или пожары могут осложнить гнездостроительную деятельность этих пернатых хищников.

Из современных лимитирующих антропогенных факторов главным является отлов взрослых птиц и изъятие из гнёзд птенцов для их использования в качестве ловчих птиц. Эта практика восходит к древним временам, когда соколиная охота была в числе любимых занятий царственных особ. При царе Алексее Михайловиче в XVII веке, как пишет Н.И.Кутепов (1898): «Какие виды ястребов имелись в царской соколиной охоте, точно не известно; были между прочим, ястребы белые». Так как в те времена царские соколиные помытчики добирались лишь до районов Тобольска и Томска, то в «государеву кречатню» доставлялись белые тетеревятники подвида buteoides .

В начале XIX века P.Pallas (1811) отмечал, что в Сибири в местах обитания ястребов местные жители их отлавливают для использования в качестве ловчих птиц. Добывают хищников специальными ловушками из сетей, под которыми на верёвке привязан голубь. Ястреб, пытаясь добыть такого голубя, запутывается в сетях и достаётся ловцу.

В 1980-е годы, когда в нашей стране проводились работы по разведению редких и ценных видов птиц в питомниках, возникла идея создания племенной группы белых камчатских ястребов. Для её формирова- ния были предприняты экспедиции в места гнездования этих пернатых хищников на Камчатке. В питомник по разведению крупных соколов «Кречет» в Подмосковье были доставлены первые 4 птенца из популяции тетеревятников в бассейне Пенжины. Но это было первое и единственное санкционированное изъятие птиц из гнёзд на основе специального разрешения, выданного государственными природоохранными органами страны. В дальнейшем происходила варварская «добыча» ястребов нелегальными как отечественными, так и зарубежными ловцами. По данным Е.Г.Лобкова (2011), в период с 1980-х по начало 2000-х годов на Пенжине производили отлов ястребов как минимум 11 таких «экспедиций». Среди местного населения появились лица, специализировавшиеся на приёме таких групп. По данным Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края, в 2014-2019 годах наряду с кречетами ежегодно изымали у браконьеров до 2-5 тетеревятников (Красная книга… 2021). Такое браконьерство в последние десятилетия приобрело большие масштабы, так как этот «бизнес» оказался весьма прибыльным. Белые самки камчатского подвида на зарубежных рынках ловчих птиц продаются за 10 тыс. евро (Krechmar, Probst 2003).

Не менее опасным для существования камчатских ястребов является практика отлова местными жителями северных тундровых районов пернатых хищников капканами ради мяса для наживки песцовых ловушек (Тугаринов и др. 1934). А в настоящее время тетеревятники, как зимняки Buteo lagopus и белые совы Nyctea scandiaca , гибнут, попадая в капканы и другие ловушки при отлове пушного зверя.

В результате воздействия всех перечисленных факторов за 1990-е годы популяция A. g. albidus на Камчатке сократилась примерно на 2530% (Лобков 2006). К настоящему времени плотность его населения сокращается ещё на 8-15%, а местами – в разы (Красная книга… 2018).

Меры охраны . Для сохранения A. g. albidus в настоящее время предпринимаются следующие меры. В рамках правового регулирования этих вопросов подвид внесён в федеральную и ряд региональных Красных книг как редкий объект, нуждающийся в охране. Этот статус требует от всех органов власти и бизнеса принятия необходимых для сохранения этого биологического объекта мероприятий. В местах обитания этого тетеревятника созданы особо охраняемые природные территории разного ранга. Так, на Чукотке он охраняется в государственном природном заказнике «Лебединый» в Анадырском районе. Заказник учреждён в 1984 году на площади 383 тыс. га.

На Камчатке примерно 12.5% популяции гнездится на охраняемых природных территориях (Лобков 2006), в частности, в Кроноцком и Корякском заповедниках. Корякский государственный природный заповед ник на территории Олюторского и Пенжинского районов Камчатского края создан в 1995 году, с 2015 года находится под управлением ФГБУ

«Кроноцкий государственный заповедник». Расположен в долине реки Куюл, включает также прилегающие горы, полуостров Говена и прилегающую акваторию, бухту Лаврова. Состоит из 3 участков: «Бухта Лаврова», «Полуостров Говена», «Парапольский дол». Площадь заповедника 327.156 тыс. га, охранная зона составляет 676.062 тыс. га, из них по участку «Парапольский дол» в Пенжинском районе – 337.467 тыс. га.

В качестве дополнительных мер охраны необходимо восстановить региональный заказник «Река Белая» в бассейне Пенжины, где сосредоточена одна из крупных гнездовых группировок A. g. albidus . Этот заказник действовал с 1976 года и имел площадь 1023.8 тыс. га, но срок действия учреждающего его постановления закончился, а продления пока не произошло.

В Магаданской области A. g. albidus охраняется на территории заповедника «Магаданский» (Красная книга… 2019), который основан в 1982 году и имеет площадь 883.817 тыс. га.

Однако наиболее актуальной задачей в сохранении камчатского тетеревятника является разработка и внедрения эффективных мер по предотвращению браконьерства. Это относится главным образом к деятельности правоохранительных и таможенных органов по предотвращению отлова и перевозки птиц из мест их гнездования к потенциальным покупателями.

Не менее важной является разработка способов предотвращения попадания тетеревятников, да и других северных видов пернатых хищников (кречета, зимняка, беркута, белой совы) в капканы при песцовом промысле. Одним из вариантов таких мер могут быть предложения, высказанные А.А.Гавриловым (1991).

Считаю весьма важным и перспективным в плане эффективности не только сохранения популяции A. g. albidus , но восстановления и увеличения её численности, развёртывание практической работы по разведению этих редких пернатых хищников в питомниках. Эта работа была начата в 1980-е годы московскими орнитологами ВНИИ охраны природы и заповедного дела. Первые особи будущих репродуктивных групп содержались в питомнике «Кречет». Но перестройка и последующие социально-экономические события прервали эту работу. Целесообразно выделить часть производственной территории Центра репродукции и сохранения редких видов ловчих птиц на Камчатке для продолжения и расширения этой работы. Камчатский тетеревятник ценен как в природоохранном плане, так и в качестве ловчей птицы для удовлетворения потребностей охотников с этими птицами. Интенсивное воспроизводство молодняка ястребов в неволе позволит проводить мероприятия по выпуску птиц в угодья, а также насытить рынок ловчих птиц и тем самым уменьшит их стоимость. Последнее снизит интерес браконьеров к отлову диких птиц из-за чрезмерно высоких затрат на их добычу.

Заключение

В настоящем сообщении обобщена информация о состоянии популяции и особенностях биологии камчатского тетеревятника A. g. albidus , а также угрозах его существованию. Этот ястреб населяет северо-восточную Сибирь от междуречья рек Лены и Яны, северо-восточных районов Якутии и на восток до Магаданской области, Чукотского автономного округа, Камчатского края. Особи этого подвида крупнее и светлее по сравнению с другими подвидами тетеревятников Палеарктики. Прослеживается чёткая географическая изменчивость в возрастании размеров и осветлении окраски ястребов с запада на северо-восток. Частота регистраций птиц белой окраски в направлении с запада на восток следующая: на самом северо-западе (восток Якутии) эта морфа составляет от 10 до 35%. Далее на восток (Колыма, Анадырь) их доля увеличивается до 50%. И наибольшее число белых птиц встречается в Корякском нагорье и на Камчатском полуострове – до 70%.

Тетеревятники населяют богатые водоплавающими птицами районы вдоль широких рек с медленным течением, заросшие старым лесом. На Чукотке они гнездятся в бордюрных зарослях ивы и ольхи, а также то-полево-чозениевых ленточных лесах по речным долинам. В Корякском нагорье и в бассейне Анадыря вдоль прирусловых ленточных лесов тетеревятник проникает в лесотундру и тундру. На Камчатском полуострове обитает по речным долинам и лесным участкам, чередующимся с полянами. В оптимальных местах обитания на Чукотке плотность гнездования ястребов составляет 1-2 пар/100 км2, в некоторых случаях даже выше. На Корякском нагорье – в среднем 0.05, в оптимальных случаях 0.25 пар/100 км2. На Камчатке местами 0.8-1.1 пар/км2. Современная численность камчатского тетеревятника на Чукотке составляет около 2.5 тыс. пар, в Магаданской области – предположительно 2.0-2.5 тыс. особей, на Камчатке общая численность на конец XX века оценивалась в 6 тыс. особей. В последнее десятилетие численность тетеревятника на Камчатке – 2250-3250 особей. По нашим оценкам, суммарно на всём ареале подвида в настоящее время гнездится от 5.75 тыс. до 7.25 тыс. пар.

Тетеревятник –гнездящийся на деревьях пернатый хищник. Характер использования деревьев для устройства гнезда зависит от наличия пород древостоев в регионе. Там, где произрастает лиственница, тетеревятник использует эту породу. На северной и самой северо-восточной оконечности ареала, куда уже не заходят лиственница и другие крупные деревья, ястребы вынуждены размещать гнёзда на ивах. На Камчатском полуострове основные гнездовые деревья – тополь, берёза, чозения.

Гнёзда тетеревятники располагают в глубине кроны, а не на самой вершине дерева. Обычно они строят гнёзда сами, однако используют и постройки других видов птиц, главным образом, врановых.

Откладка яиц у камчатских тетеревятников происходит в начале мая.

Яйца голубоватого цвета. Для данного подвида характерна растянутость сроков откладки яиц и, соответственно, вылупления птенцов – от начала мая до начала июля. Но обычно птенцы появляются в середине-конце июня. Эти сроки отстают почти на месяц от дат откладки яиц и вылупления птенцов у других подвидов тетеревятника.

Насиживание длится около 50 дней. Птенцы находятся в гнезде 4045 дней. На Чукотке в кладках обычно 2-5, в среднем 3.5 яйца. На Камчатке в кладке 3-4, в среднем 3.6 яйца. На Корякском нагорье в выводках 2-3, редко 4, в среднем 2.8 птенца.

В рационе камчатских тетеревятников важнейшее значение имеют водоплавающие птицы, в основном утки, а также белые куропатки и зайцы-беляки.

На Чукотке, Корякском нагорье, в Магаданской области взрослые тетеревятники на зиму могут оставаться в местах гнездования в годы с высокой численностью белых куропаток и зайцев-беляков. Но обычно эти птицы мигрируют в южные районы Дальнего Востока: Хабаровский и Приморский края, Даурию, а также на японские острова и в северовосточный Китай. Основное направления миграции юго-западное.

Ряд экологических и антропогенных факторов делают камчатского тетеревятника весьма уязвимым. А изъятие птиц для продажи ставит сегодня этот подвид на грань выживания. Принятые меры охраны, а именно, организация особо охраняемых природных территорий в местах гнездования, недостаточны для спасения этого пернатого хищника. Для более эффективного сохранения этих птиц необходимы меры со стороны силовых ведомств, учреждений надзора в сфере природопользования по борьбе с браконьерским изъятием ястребов из природы и контрабандой. Такие меры должны быть едиными для всех видов хищных птиц, страдающих от браконьерского отлова и вывоза.