Каменная балка II - системный анализ при исследовании структуры культурного слоя

Автор: Леонова Н.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 219, 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327951

IDR: 14327951

Текст статьи Каменная балка II - системный анализ при исследовании структуры культурного слоя

КАМЕННАЯ Б АЛКА II - СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ СТРУКТУРЫ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ

Современная археологическая наука, к счастью, обратилась к проблемам палеоэкологического моделирования первобытных систем природопользования и жизнеобеспечения, но находится пока в стадии накопления и переосмысления имеющегося материала и разработки методических приемов такого моделирования. Так как эта проблематика имеет значение для всех отделов археологии, хотелось бы вначале рассмотреть некоторые общие вопросы, касающиеся динамики формирования культурного слоя.

Если исходить из понимания культурного слоя любого памятника как сложной системы материальных остатков деятельности конкретной культурно-исторической общности, включенных в определенное геологическое образование и взаимодействующих с ним, то представляется необходимой разработка ряда методических приемов, направленных на изучение всех составляющих этой системы. Исследование должно быть направлено на выявление и определение меры влияния на динамику формирования слоя как антропогенных, так и природных факторов.

Антропогенные факторы отражают характер и интенсивность человеческой деятельности как системы адаптации к условиям окружающей среды, что проявляется в качественном и количественном составе культурных остатков и в значительной мере - в характере их размещения на дневной поверхности обитания, т.е. входят в область собственно археологических исследований. Антропогенные факторы отражают все разнообразие человеческой деятельности, зависящее от конкретных эколого-хозяйственных ситуаций, длительность использования того или иного участка, специфику хозяйственного освоения площади поселения (его планировку) и т.п.

Природные факторы связаны с различными условиями седиментации геологического/литологического слоя, вмещающего остатки человеческой деятельности, а также и последующих отложений, их взаимовлияния. Они необычайно разнообразны. Следует подчеркнуть, что время их действия не сопоставимо по протяженности со временем непосредственного отложения материальных остатков, т.е. временем существования поселения, и тем не менее они влияют на размещение (перемещение) последних и степень их сохранности. Поэтому необычайную важность при археологическом исследо- вании приобретает по возможности максимальное различение тех или иных факторов формирования конкретного культурного слоя.

Представляется, что в “жизни” культурного слоя можно выделить три основных этапа, которые должны по-разному отражаться в его строении.

I этап - накопление антропогенного материала будущего культурного слоя, т.е. непосредственное отложение различных культурных остатков на древнюю поверхность обитания. При этом одновременно происходит и отложение различного по генезису природного материала, также в той или иной мере подвергающегося антропогенной переработке. Здесь существенны не только численность коллектива, живущего на стоянке, длительность обитания, набор хозяйственных процедур, которые находят свое отражение в специфике скоплений культурных остатков, но и то, в каких климатических условиях это происходило. Известно, что на поселениях выпадают во вмещающую породу, как правило, вещи отброшенные, утерянные, сломанные, за исключением особых участков, где закономерности формирования слоя иные (например, строительные конструкции, производственные участки и ритуальные комплексы). Естественно, что предметы, попадающие на влажный грунт, иначе взаимодействуют с ним, чем с плотной, сухой, промерзшей или потрескавшейся поверхностью и т.д. Остатки любых конструкций и следы работ по их сооружению по-разному отпечатываются в мерзлом, плотном или сыпучем грунте. Подобных особенностей может быть множество, поэтому крайне желательно знать как можно больше о климатической ситуации в период сложения культурного слоя. Кроме того, в этот “период жизни” слоя материальные остатки подвергаются множеству механических воздействий, возможность их разрушения очень велика. Но характер этих воздействий в основном связан с человеческой деятельностью. В этот же период формируются и наиболее существенные текстурные изменения во вмещающей породе, такие как обожженность почвы в очагах, уплотнение грунта на местах большего скопления людей, изменения, связанные с рытьем ям для различных целей, и т.п. Очевидно, что на этом этапе формирования и бытования культурного слоя роль “человеческого” фактора особенно велика.

II этап - время бытования оставленного людьми памятника до его полного погружения во вмещающую породу, т.е. до погребения под более молодыми геологическими отложениями. Это период, когда культурный слой подвергается достаточно быстрым разрушениям. В это время очень велика роль природных факторов, которые определяют скорость погружения остатков в консервирующую среду, что зависит от активности различных геологических агентов седиментации. В этом процессе большую роль играют условия водного и воздушного режима, характер почвообразования, зависящий в свою очередь от типа растительности, от разнообразия, количества и даже поведения животных и т.д. Следует подчеркнуть, что для всех природных процессов разрушения культурного слоя характерен один общий момент - это нарушение специальной отсортированности, которую всегда вносит в материал человеческая деятельность, и замена ее на отсортирован-ность, обусловленную природными законами. Например, наиболее легкие предметы при смывах уносятся на более далекие расстояния, чем тяжелые, ИТ.Д.

III этап - время существования культурного слоя в погребенном состоянии. Этап этот, как нетрудно предположить, самый длительный. Практика показывает, что в этот период на сохранность слоя существенно влияют процессы почвообразования, химизм и динамика подземных вод, деятельность роющих животных и пр. Хорошим примером могут служить культурные слои стоянок каменного века, залегающие в песчаных дюнах, где совершенно не сохраняется органика. Примеров трансформации культурного материала или разрушения культурного слоя на этом этапе его существования можно привести множество - дело лишь в том, что для корректного проведения археологического исследования необходимо учитывать специфику ведущих природных факторов.

Можно, конечно, выделить еще и IV этап в существовании слоя - период его раскопок и гибели, - и именно в это время антропогенный фактор, т.е. качество исследований, имеет решающее значение. Многие из результатов природных процессов могут быть прослежены в составе структуры, или текстуре, слоя. Это касается как материальных остатков, так и вмещающей породы, но достижимо лишь при тщательном полевом исследовании и максимально полной фиксации залегания и соотношения культурных и естественных образований.

Изучение сложных процессов взаимодействия в системе “человек -окружающая среда” требует от современного исследователя комплексного системного подхода, который предполагает использование различных данных, соединенных во взаимодополняющую и взаимопроверяющую систему. Решение многих проблем не может быть найдено в рамках одной дисциплины. Для того чтобы решать вопросы, связанные с динамикой формирования и сохранностью культурного слоя, необходимы дополнительные исследования характера древнего рельефа, его растительного покрова, водного режима, а также подробный анализ всех последующих условий, в которых существовал консервирующийся и погребенный культурный слой. Без подобного анализа невозможна выработка объективных критериев для оценки целостности структуры слоя.

Применение такого подхода к изучению культурных слоев памятников каменнобалковской культуры привело к получению достаточно убедительных результатов, что и будет показано ниже на материалах основного культурного слоя стоянки Каменная Балка II.

Памятники балки Каменной, относящиеся к каменнобалковской верхнепалеолитической культуре, располагаются в нижнем течении Дона, близ его впадения в Азовское море. Они были открыты М.Д. Гвоздовер в 1957 г. и с тех пор постоянно исследуются экспедициями Московского государственного университета (рук. М.Д. Гвоздовер, Н.Б. Леонова), а начиная с 1990 г. -и экспедицией ГИМ (рук. Н.А. Хайкунова). Замечательно в памятниках Каменной Балки то, что здесь сгруппировано несколько однокультурных, но разновременных поселений, что позволяет изучать и развитие конкретной археологической культуры во времени, и динамику адаптации общества к подвижным условиям окружающей среды в финале плейстоцена. Все памятники представлены хозяйственным типом базовых стоянок, т.е. таких поселений, на которых жила основная часть населения и происходила активная и разнообразная хозяйственно-бытовая деятельность (Leonova, 1994; Леонова, 1999).

В группу исследованных и исследуемых памятников Каменной Балки входят стоянки Каменная Балка I, П, Ш (Третий Мыс).

Каменная Балка I вскрыта полностью, площадь памятника - около 600 м2. Дата по С14, полученная по костному углю из одного из очагов наземного жилого объекта, 14 670 ±105 (АА-4797). Это небольшое по площади поселение существовало относительно недолго, возможно 2-3 сезона, о чем свидетельствует общий характер культурного слоя и четкая структура стоянки, где все ее элементы прекрасно читаются.

Каменная Балка П - необычайно интересный трехслойный памятник, где на верхнем (первом) и среднем (втором) слоях раскопано более 1500 м2 сплошной площадью. Нижний (третий) слой простирается на значительно меньшую площадь - пока известно около 150-200 м2. Все слои разделены четкими стерильными прослоями мощностью 30-50 см.

Нижний (третий) культурный слой датируется по археологическому материалу и геологическим условиям залегания 20-21 тыс. лет до наших дней, данные спорово-пыльцевого анализа не противоречат такой датировке. Это самое древнее поселение каменнобалковской культуры. Слой здесь не слишком богат находками, но тем не менее позволяет говорить о наличии разнообразных трудовых операций, что характерно для базовых стоянок.

Второй (основной) слой стоянки представлен значительно большей площадью, две трети которой уже раскопано. Основной слой имеет около 15 радиоуглеродных дат (Радиоуглеродная хронология... 1997; Леонова, 2003). Современный комплекс данных позволяет весьма достоверно датировать его существование концом 15 - серединой 16 тысячелетия.

Культурный слой очень богат, количество находок на 1 м2 достигает на некоторых участках 3000-4000 предметов (обычно это те участки производственных зон, где шло активное расщепление кремня), в среднем же плотность находок - несколько сотен предметов на 1 м2.

Фаунистические остатки позволяют судить о том составе животных, который привлекал древних охотников. Судя по ним, можно сказать, что он был достаточно разнообразен.

На этом поселении прослежено несколько жилых комплексов, похожих по устройству на те, что были исследованы та Каменной Балке I. Некоторые из них были одновременны, что подтверждается данными ремонтажа и аппликации. Кроме жилых объектов, здесь существовали обширные производственные зоны, отделенные от жилых участков. “Жилые площадки” и производственные зоны отличаются друг от друга по составу и характеру находок. Некоторые производственные участки “обслуживали” несколько жилых объектов.

Поселение, остатками которого является второй (основной) слой Каменной Балки II, посещалось его создателями, судя по наличию мпкрогоризон- тов в пачке слоя, три раза. Длительность обитания в период каждого посещения и длительность перерыва между ними - вопросы очень сложные, так как проблема определения длительности обитания - вообще одна из сложнейших для палеолитоведения. Судя по имеющимся данным определения сезона добычи промысловых животных, можно предположить, что жили на этом поселении по 8-10 месяцев постоянно.

Верхний (первый) слой датируется по данным естественнонаучных исследований и археологическому материалу приблизительно 13 тыс. лет назад.

Стоянка Третий Мыс - трехслойный памятник, средний слой которого имеет дату 13400 ± 80 л. Памятник исследован далеко не полностью, пока здесь раскопано около 350 м2.

Область распространения памятников каменнобалковской культуры -дельта Дона и западное побережье Азовского моря. Длительность бытования культуры в этом регионе - не менее 5 тыс. лет (20 000-18 000-13 000), а скорее и еще больше. Феномен столь долгого обживания одного района одной культурной общностью несомненно очень интересен в рамках исследования палеоэкологии. Так как природные условия в течение позднего плейстоцена менялись довольно резко, то в задачи исследования входило изучение стратегии и тактики жизнеобеспечения древних коллективов на фоне меняющихся условий обитания.

За долгие годы постоянных исследований накоплен и осмыслен огромный фактический материал, разработаны принципиально новые методики полевой и камеральной обработки, получены новые решения для ряда традиционных вопросов археологии каменного века. На памятниках каменнобалковской культуры постоянно ведутся широкие комплексные палеоэкологические исследования, к работе привлечены ведущие специалисты различных областей естественнонаучных дисциплин. Геолого-геоморфологическими исследованиями, которые были начаты еще при участии таких известных ученых, как В.И. Громов, В.И. Муратов и Г.Н. Родзянко, руководит С.А. Несмеянов, палеопочвенные исследования проводит С.А. Сычева, палеоботанические - Е.А. Спиридонова, палеозоологические - Э.А. Ванген-гейм, В.С. Байгушева, А.К. Агаджанян и А.Л. Чапалыга. Все они являются в прямом смысле соавторами предлагаемого текста.

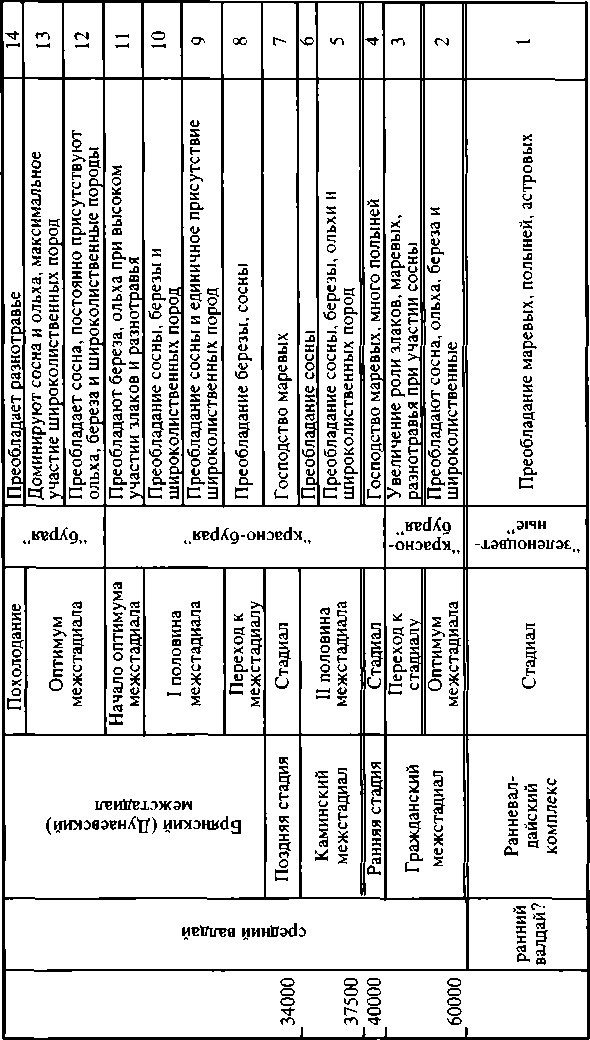

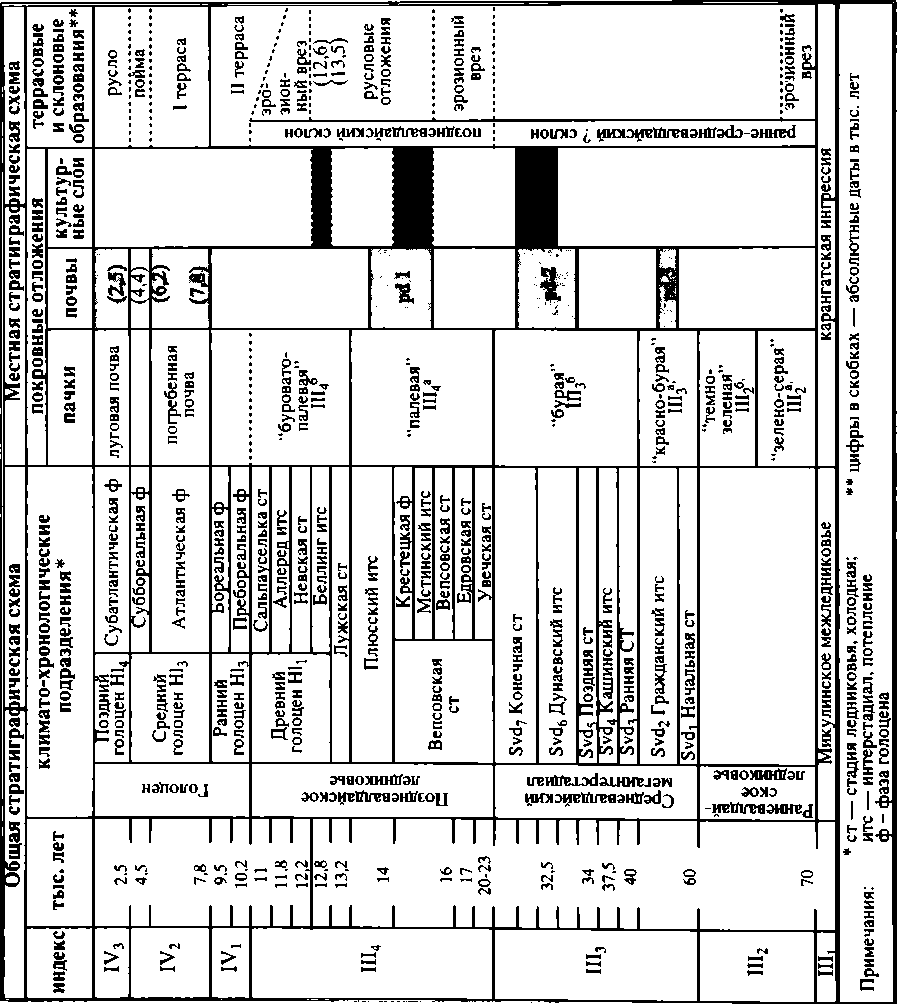

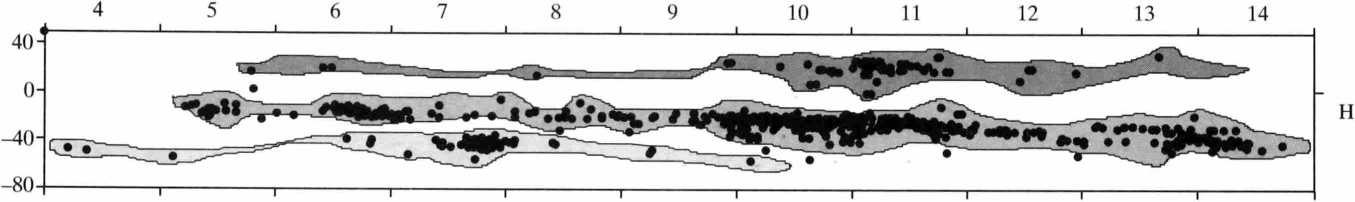

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (РИС. I. II; 1)

Геолого-геоморфологические исследования были посвящены изучению характера покровных отложений, строения рельефа окружающей стоянку местности, истории формирования долины и ее бортов, на которых жили люди верхнего палеолита. В результате существенно изменились представления о стратиграфии покровных отложений, возрасте их сложения, характере рельефа во время заселения района (рис. 2) (Леонова и др., 2001). Мы с уверенностью можем говорить, что первые обитатели балки Каменной (КБ II, слой 3) жили в условиях гораздо более сглаженного рельефа, чем в

|

Стратиграфическая шкала Юга Русской равнины [Спиридонова, 1991] |

Материалы по району группы стоянок Каменная Балка |

|||||

|

>х 2 а. § о X© < |

Р © Л Д) Н Ч 5S й $ в °-_ о о X у и В X о 4» _ й с 2 о ь У о О 8 » |

= £ 2 н к и 5 я У 2 а х 2 = н а О “ ЕГ а с |

। 3 § 8 х-е-5 « у 5 аг В х |

4) X и У X © ч в © S ч |

Палинозоны |

- х л © К о Ф X « 5 si |

|

4500 |

1. 0 v о 5 И о ж |

Поздний |

5 CU |

Преобладают полыни, злаки |

33 |

|

|

8000 |

Средний |

Преобладают маревые, полыни |

32 |

|||

|

"10000 15000 15500 16000 17000 _21000 32500 |

Ранний |

Преобладают травы, сосна, береза, ель и широколиственные породы |

31 |

|||

|

Преобладает сосна, есть ель |

30 |

|||||

|

‘5 0 1 о с |

Ранний дриас |

Стадиал |

3 0 5 С 6 си кО |

Господствуют маревые и полыни |

29 |

|

|

Плюсский |

II половина межстадиала |

Господствуют сосна и береза при участии злаков и маревых |

28 |

|||

|

I половина межстадиала |

Господствует сосна при участии березы, маревых и полыней |

27 |

||||

|

Крестецкий |

Стадиал |

Много спор зеленых мхов, злаков и маревых |

26 |

|||

|

Преобладают злаки |

25 |

|||||

|

Мстинский |

11 половина межстадиала |

5 0 |

Преобладают полыни, есть маревые |

24 |

||

|

Преобладают береза, сосна и разнотравье |

23 |

|||||

|

Преобладает сосна при участии разнотравья |

22 |

|||||

|

I половина межстадиала |

Увеличение роли древесных пород при господстве злаков и разнотравья |

21 |

||||

|

Преобладание полыни при участии маревых |

20 |

|||||

|

Вепсовский |

Стадиал |

Преобладание маревых, много полыней |

19 |

|||

|

5 i Си |

Начало максимума оледенения |

Начало стадиала |

Cl kp |

Преобладание трав |

18 |

|

|

Брянский (Дунаевский) межстадиал |

I половина межстадиала |

Господствуют сосна, береза при участии разнотравья |

17 |

|||

|

Господствует сосна при участии ели, ольхи, березы, широколиственных пород |

16 |

|||||

|

Господствует ель при участии сосны, ольхи и широколиственных пород |

15 |

|||||

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 219. 2005 г.

Рис. 1. Возрастная датировка разреза верхнеплейстоценовых отложений района стоянки Каменная Балка II по данным палинологического анализа последующие этапы формирования русла балки (КБ П, слои 2 и 1), и тем более сейчас. При этом и слабо расчлененная равнина, на которой существовало первое небольшое поселение, и гораздо более выраженное в рельефе русло балки, на правом борту которой продолжали жить люди, были расположены значительно выше русла палео-Дона, чем теперь. В то время палео-Дон впадал непосредственно в Черное море, а на месте Азовского моря и современных низовьев Дона он имел достаточно глубокую долину.

Относительные высоты расположения стоянок над руслом палео-Дона были: для времени формирования культурного слоя 3 (22-20 тыс. лет назад) - 60-70 м, культурного слоя 2 (15-15,5 тыс. лет назад) - 50-60 м, а культурного слоя 1(13 тыс. лет назад) - около 40-50 м; современная высота правого борта балки над Доном - 37 м. Все эти данные говорят о том, что жители стоянок, расположенных на значительной высоте по отношению к широкой долине палео-Дона, имели возможность широкого обзора прилегающих территорий, что, по-видимому, использовалось ими в практической, особенно охотничьей, деятельности.

Палеоботанические исследования, проведенные на обширном фактическом материале, позволили охарактеризовать климатические условия формирования всех культурных слоев. Данные спорово-пыльцевого анализа подтверждаются данными фитолитного и биоморфного анализов, палеопедологическими и геологическими исследованиями, что позволило разработать ряд палеоландшафтных реконструкций. Такие реконструкции позволяют говорить о значительной облесенности территории, весьма богатой травянистой растительности на открытых пространствах и достаточно благоприятных климатических условиях в периоды заселения стоянок.

Большое количество пыльцы водяных и влаголюбивых растений, а также спикул пресноводных губок во втором культурном слое позволяет предполагать существование в период его отложения множества некрупных водоемов типа прудов, луж, а также других водных источников: постоянных и временных водных потоков-ручьев или небольшой реки, текущей по дну палеобалки. Все это позволяет считать, что природные ресурсы обеспе чив али стабильный объем кормовых ресурсов для животных, и, соответственно, для человека.

Кроме того, был разработан новый методический прием исследования споро-пыльцы не по вертикали, а по поверхности обитания культурного слоя, предоставивший новые данные о строении второго культурного слоя и возможности для определения длительности его накопления и величины интервалов между эпизодами обитания.

Палеопедологические исследования проведены не только на площади стоянок, но и на обширной окружающей территории. В результате были выделены три погребенные почвы, соотносящиеся с разными периодами накопления покровных отложений и обитания на стоянках. Данные педологического анализа подтвердились геологическим и палеоботаническим анализами, что позволило составить сводные корреляционные таблицы, дающие представление об изменениях палеоэкологической ситуации во времена су- ществования каменнобалковской культуры вообще и большого поселения, оставившего второй культурный слой на КБ II, в частности.

Палеозоологические исследования проводятся на макро- и микроуровнях, кроме того, изучаются раковины моллюсков. При изучении фаунистических остатков, широко представленных в культурном слое, проводится их максимально полное палеонтологическое определение, учитывающее не только принадлежность к какому-то виду, но и пол, возраст особи, точное установление части скелета, ее право- или левосторонность, количество минимального числа особей того или иного вида. Все эти данные исследуются с помощью планиграфического анализа, что существенно обогащает наши представления о способах разделки и использования охотничьей добычи. Кроме того, нами используется новый в археологии способ определения возраста и времени гибели убитого животного, основанный на изучении зубного цемента. Этот метод, в сочетании с планиграфическим, весьма выразительно позволяет судить о сезонном обитании на том или ином участке и существенно помогает уточнить представление о длительности обитания на памятнике.

Изучение остатков микро- и малакофауны дает много данных для понимания климатических условий и их изменений в тот или иной период обитания и взаимно коррелируется с палеоботаническими и палеопедологически-ми исследованиями.

Остатки крупных животных, несмотря на очень плохую сохранность кости, довольно многочисленны. В настоящее время изучено около 1500 определимых костей, принадлежащих разным животным; наиболее широко представлены бизон и дикая лошадь, доля которых составляет 60-65% в общем объеме охотничьей добычи. Кроме того, присутствуют северный олень, бурый медведь, лось, заяц, козел/баран, рыбы (сиг). Судя по многочисленным обожженным костям сурков, найденным в очагах и поблизости от них, их довольно широко употребляли в пищу.

Все полученные данные хорошо согласуются с реконструкцией палеорастительности, так как видовой состав фауны характеризуется представителями как открытых, так и лесных пространств. Зубр, лось, бурый медведь могли обитать в достаточно широко распространенных лесах, в то время как бизон, дикая лошадь и северный олень предпочитают открытые пространства. Следует отметить, что дикая лошадь обычно предпочитает более низкие участки, так как они более влажны и богаты разнообразным и сочным травостоем. При определении и описании вида дикой лошади, обнаруженной на Каменной Балке, палеонтологи отмечали, что строение костей ее стопы обладает особенностями: эта лошадь “широкопалая”, то есть ее стопа была приспособлена к хождению по очень влажной, продавливающейся поверхности (устное сообщение В.С. Байгушевой, за которое автор выражает ей глубокую благодарность; Кузьмина, 1989). Бизон - типичный обитатель плакоров - менее требователен в пищевых потребностях и хорошо приспосабливается к более остепненным и возвышенным участкам. Но при этом следует учитывать, что популяции бизонов могли принадлежать не степным, а лесным видам, о чем косвенно свидетельствует находка фрагмента черепа зубра с рогом. Бизоны же, обитающие в степных, лесных и лесостепных областях, различаются как по количеству голов в стаде, так и по образу жизни и характеру миграций {Баскин, 1976). Следовательно, хотя этот вопрос до конца еще не разрешен, нельзя переносить очень популярную в специальной литературе модель охоты на степных бизонов американских Великих Равнин на территорию Северного Причерноморья в финале плейстоцена {Миньков, 1993).

Охотничья добыча, за исключением мелкой, разделывалась вне площади основных поселений, о чем говорит отсортированный набор фаунистических остатков, среди которых присутствуют только те части скелетов, которые соответствуют “мясным” частям туш {Миньков, 1993).

Вопросы транспортировки тяжестей при отсутствии одомашненных тягловых животных в верхнем палеолите давно занимают умы ученых. В настоящее время появилось несколько теорий, настаивающих на обязательном присутствии хотя бы собак в качестве таких животных, но все они пока могут считаться остро дискуссионными, так как не подкрепляются соответствующими фаунистическими материалами.

Исследования зубного цемента животных, попавших на стоянку в качестве охотничьей добычи, показывают, что в период существования основного (второго) слоя КБ II охота производилась во все сезоны, следовательно, поселение существовало достаточно долго - не менее 10 месяцев или одного года.

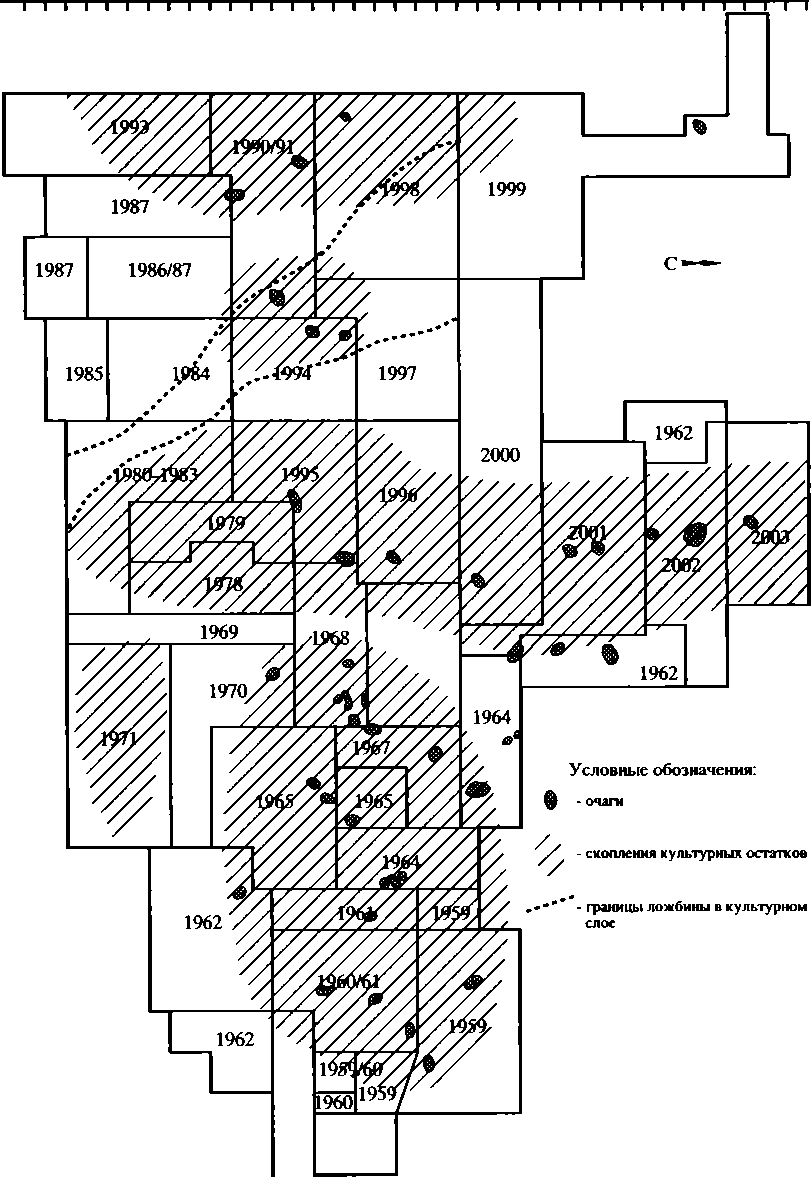

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (РИС. 2-5)

Раскопки проводятся в соответствии с методиками, разработанными нами для детального изучения культурных слоев каменного века. Они предполагают обязательные раскопки широкими едиными площадями. Конечной целью исследований является вскрытие площади всего памятника, а не каких-то его фрагментов. Нам представляется, что только данные по всей площади поселения могут предоставить основания для проведения полноценного и корректного исследования, в то время как широко распространенные в специальной литературе реконструкции, построенные на выборочном и неполном материале, грешат крайним субъективизмом, несмотря на все современные приемы обработки материала.

Необходимым условием всех археологических исследований является тщательная и подробная полевая фиксация всего видимого визуально материала, позволяющая построить модель слоя/слоев при камеральной обработке. Промывка всей вмещающей породы на ситах с ячейкой в 1 мм позволяет получать многочисленный микродебитаж, образцы микрофауны и мелкие частицы угля. Картирование на плане стоянки материалов по распределению микродебитажа позволяет выделять места ретуширования и изготовления орудий, распространение угля позволяет проследить выносы из очагов, микрофауна, как уже говорилось выше, необходима для изучения палеоклимата {Леонова, 2000).

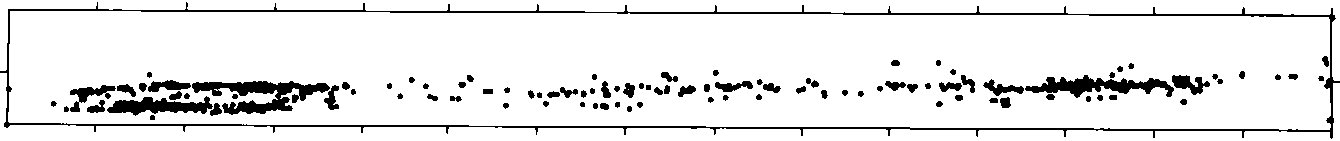

На основе всех полученных данных проводятся тщательные качественный и количественный планиграфический и микростратиграфический анализы. Все это вместе позволяет реконструировать хозяйственно-бытовую планировку памятника, изучать строение культурного слоя, выделять периоды обитания {Виноградова, Леонова, 2004).

В последние годы на основе всех материалов полевой фиксации нами создана компьютерная база данных {Виноградова, Шейпак, 1999), что позволило перейти к компьютерному моделированию структуры слоя.

Данные ремонтажа и аппликации позволяют выделять зоны и отдельные участки, связанные с производственной деятельностью и представляющиеся синхронными.

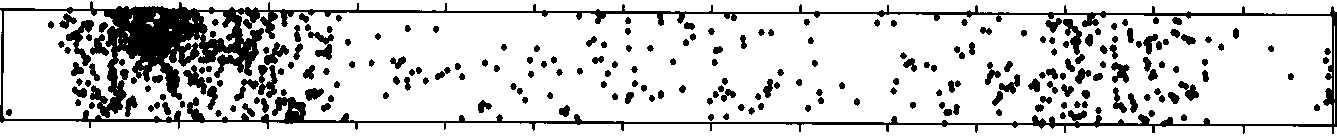

В результате всех проведенных археологических исследований второго культурного слоя Каменной Балки II можно говорить о сложной планировке поселения, где выделяются большие производственные зоны, жилые площадки или остатки легких наземных жилищ, весьма своеобразные периферийные зоны. Хозяйственная планировка памятника во многом была приурочена к древнему рельефу поверхности: ныне погребенная ложбина, проходившая по площади поселения, четко разделяла его на жилую и производственную зоны (рис. 2-5).

Подведем некоторые итоги. Создание модели жизнеобеспечения для поселения второго культурного слоя Каменной Балки II производилось на основе большого количества независимых данных. Комплексный подход гарантировал дополнительную надежность результатов, так как достоверными признавались только те связи, существование которых подтверждалось пересечением по нескольким параметрам.

Значительное разнообразие ландшафта, сочетающего в себе поверхности разных высотных уровней и разнообразные сочетания облесенных и открытых участков, позволяет предполагать широкое распространение собирательства. И хотя пока это не может быть продемонстрировано на археологических материалах, так как трасолого-функциональный анализ проводился в явно недостаточном объеме, наличие терочных плиток косвенно свидетельствует об использовании растительной пищи.

Наличие в ближайшем окружении поселений большого количества древесины, вероятно, находило отражение во всем облике материальной культуры, начиная с домостроительства и кончая использованием различных наборов орудий для работы по дереву. Такими орудиями могли быть широко распространенные массивные скребки, резцы, стамески и прочие чешуйчатые формы. Небольшие по объему трасологические исследования как будто подтверждают это предположение, однако окончательно ответить на этот вопрос будет возможно только после изучения большой серии изделий. Возможно, что широкое использование дерева для различных поделок объясняет малое количество костяных изделий, характерное для каменнобал-ковской культуры.

Вернемся к охотничьей деятельности человека. Судя по списку представленных на стоянке видов, мы не можем говорить о наличии жесткой специализации в выборе охотничьей добычи. Так как непосредственное место по- s -ея СХ

18" 1Т 16' IV 14' 13' 12'

1Г 10' 9' 8' Т 6' У 4' 3' 2" Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

УТСРПОНМЛКИЗЖЕДГВБАюэщшч ц ц’ х ф у т с р п о нм лк и

1012345м

Рис. 3. Каменная Балка П. План расположения раскопов и основных скоплений культурных остатков

2 КСИА РАН. Вып. 219

Рис. 4. Три культурных слоя стоянки Каменная Балка II

а

б

Рис. 5. План 60 и профиль (о) участка основного (второго) культурного слоя Каменной Балки 11

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 219.

селения располагалось достаточно высоко, то охота, по-видимому, должна была производиться на весьма обширной площади, которая может быть названа территорией регулярных посещений. Она представлена частью аллювиально-пойменной равнины палео-Дона и прилегающей к ней с севера пологой холмистой правобережной возвышенностью. Эта возвышенность объединяла древние водоразделы, ограничивающие бассейн балки Каменной, и расположенное между этими водоразделами широкое днище, в которое углублен узкий плейстоценовый врез среднего и верхнего течения современной балки. Эта территория могла иметь форму, в плане близкую треугольной; восточное ребро этого умозрительного треугольника было субмеридиональным, длиной 10-15 км, северо-западное - диагональным, протяженностью 15-20 км, а южное определялось расположением глубоких проток на пойме палео-Дона. Общая площадь такой территории могла быть равна 150-200 км2, а возможно и немного превышала ее.

Различия в характере рельефа и растительного покрова этой территории позволяют предполагать применение разнообразных охотничьих приемов для добычи того или иного вида - от загона до скрадывания. По данным фаунистических коллекций очевидно, что массовые загонные охоты вряд ли имели место, так как на стоянку поступали исключительно “мясные части” туш, и в не очень большом количестве. Анализ объема охотничьей добычи позволяет говорить о том, что древние охотники не были “безрассудными истребителями” всего живого, напротив, они вели себя вполне “корректно”, выбирая не более четверти-трети емкости той экологической ниши, в которой жили, что не подрывало экологического равновесия (Миньков, 1993).

Следовательно, добыча зверя и разделка туш происходили не на базовой стоянке, а где-то в другом месте. Это значит, что древним поселенцам приходилось решать и достаточно сложные вопросы, связанные с транспортировкой добычи и хранением запасов. Признание этого положения может означать, что параллельно с базовыми стоянками существовали многочисленные специализированные охотничьи лагеря. Это подтверждается тем, что и на самой балке Каменной, и в соседней долине речки Мокрый Чал-тырь, которая входит в территорию регулярных посещений, открыто и исследовано несколько маленьких тонкослойных стоянок, относящихся к той же культуре (Гвоздовер, 1964; 1967; Леонова, 1999).

Археологические данные вполне соответствуют предлагаемой модели палеоландшафта и климата: на поселении, расположенном на достаточно высоком месте, существовало одновременно не менее (а скорее более) трех жилищ или жилых площадок, включавших в себя огражденные пространства. Представленный спектр производственной деятельности, обеспечивавшей все насущные потребности, - а именно изготовление орудий труда и охотничьего вооружения, приготовление и хранение пищи, выделка шкур, кож, шитье одежды, изготовление украшений, совершение каких-то необходимых для жизни ритуалов и т.п. - достаточно широк. Обилие расщепленного и обработанного каменного сырья, которое приносили издалека, также говорит о длительном обитании на этом месте.

В соответствии с существующими методами реконструкций, можно предположить, что на стоянке жило одновременно от 30 до 50 человек разного возраста, половину из которых составляли наиболее активные в отношении добычи средств жизнеобеспечения люди. Такими половозрастными группами обычно считаются молодые люди и люди среднего возраста. Этот подсчет минимален, так как, если в течение дальнейших исследований нам удастся доказать одновременность существования большего числа жилых объектов, то количество жителей стоянки в определенный момент обитания увеличится.

Судя по данным определения возраста и сезона забоя объектов охотничьей добычи, стоянка была заселена в течение всего календарного года, или, во всяком случае, большей части года. Это еще раз позволяет подвергнуть сомнению устойчивое мнение о высокой мобильности населения в этом регионе, который традиционно называют “степной зоной”, но который в нашем случае так называться не может. Комплексные палеоэкологические исследования Каменной Балки ясно показывают, что эта “зона” не существовала как единое целое, а была разбита на множество отдельных локусов, характеризующихся разными климатическими условиями в разные периоды и соответствующими им способами ведения хозяйства и культурных адаптаций.

Список литературы Каменная балка II - системный анализ при исследовании структуры культурного слоя

- Баскин Л.М., 1976. Животные СССР. М. Т. 3.

- Виноградова Е.А., Леонова Н.Б., 2004. Микростратиграфия культурного слоя: Проблемы интерпретации//Палеолит Русской равнины. М.

- Виноградова Е.А., Шейпак О.А.,1999. Возможности изучения кремневых верхнепалеолитических материалов с использованием электронной базы данных//Stratum plus. № 1.

- Гвоздовер М.Д., 1964. Позднепалеолитические памятники Нижнего Дона//Борисковский П.И., Праслов Н.Д. Палеолит бассейна Днепра и Приазовья. (САИ. Вып. А-1-5.)

- Гвоздовер М.Д., 1967. О культурной принадлежности позднепалеолитических памятников Нижнего Дона//Вопросы антропологии. Вып. 27.

- Кузьмина И.Е., 1989. Динамика состава териофауны Восточно-Европейской равнины в позднем плейстоцене и начале голоцена//Проблемы культурной адаптации в эпоху раннего палеолита (по материалам Восточной Европы и США). Л.

- Леонова Н.Б., 1999. Каменная Балка -уникальный археологический район дельты Дона//Донская археология. № 3.

- Леонова Н.Б., 2000. Методы диагностики хозяйственной деятельности на памятниках каменного века//Археологический альманах. Донецк. № 9.

- Леонова Н.Б., 2002. Динамика изменений природного окружения и структур верхнепалеолитических памятников в Приазовье//Верхний палеолит -верхний плейстоцен. СПб.

- Леонова Н.Б, 2003. Культурные адаптации эпохи позднего палеолита в Северном Причерноморье//Археологические записки. Ростов-на-Дону. Вып. 3: Каменный век.

- Леонова Н.Б., Несмеянов С.А., Спиридонова Е.А., Сычева С.А., 2001. Стратиграфия покровных отложений и реконструкция условий обитания древнего человека на позднепалеолитической стоянке Каменная Балка 2//Stratum plus. Кишинев. № 3.

- Миньков Е.В., 1993. Система природопользования в позднем палеолите: Метод и достоверность реконструкций (по материалам степной зоны)//Палеоэкология древних обществ. М

- Leonova N., 1994. Upper Paleolithic on the Russian Steppe Zone//Journal of World Prehistory. Vol. 8. № 2.

- Радиоуглеродная хронология палеолита Восточной Европы и Северной Америки. Проблемы и перспективы/Под ред. А.А. Синицына и Н.Д. Праслова. СПб, 1997.