Каменная индустрия мезолитической стоянки Оби-Киик (Таджикистан)

Автор: Шнайдер Светлана Владимировна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается и анализируется каменная индустрия мезолитического памятника Оби-Киик, располагающегося в 50 км южнее г. Душанбе (Таджикистан). Стоянка была обнаружена в 1948 г. А. П. Окладниковым, раскопки на памятнике проводились в 1964 г. В. А. Рановым. Учитывая, что ранее была опубликована лишь выборочная часть коллекции Оби-Киика, а также то, что на настоящем этапе исследований были получены новые данные, как по верхнему палеолиту, так и по опорным мезолитическим памятникам региона, необходимо более детально проанализировать индустрию Оби-Киика с целью уточнения его культурнохронологической позиции. Коллекция каменных артефактов памятника в настоящее время насчитывает более 300 экз. Первичное расщепление стоянки представлено торцовыми и кареноидными ядрищами, в орудийном наборе комплекса отмечается доминирование сегментов и выемчатых орудий. Необходимо отметить, что сочетание кареноидных нуклеусов и сегментов в одном комплексе ранее не отмечалось. Кареноидное расщепление ассоциировалось с верхнепалеолитическими-раннемезолитическими индустриями, а сегменты маркировали поздний этап развития мезолита региона. Таким образом, материалы Оби-Киика предлагается относить к переходной стадии от раннего к позднему мезолиту.

Памиро-алай, мезолит, сегмент, кареноидный нуклеус

Короткий адрес: https://sciup.org/147219085

IDR: 147219085 | УДК: 903.01

Текст научной статьи Каменная индустрия мезолитической стоянки Оби-Киик (Таджикистан)

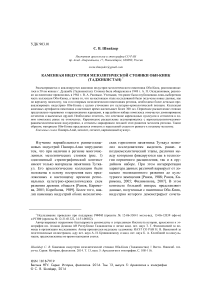

Изучение вариабельности раннеголоценовых индустрий Памиро-Алая затруднено тем, что при наличии в регионе многочисленных мезолитических стоянок (рис. 1) однозначный стратиграфический контекст имеют только материалы памятника Тутка-ул. Его археологические коллекции были положены в основу построения всех предложенных к настоящему времени региональных культурно-хронологических схем развития древних обществ [Ранов, Каримова, 2005; Коробкова, 1989]. Более того, анализ каменных индустрий обоих мезолитиче- ских горизонтов памятника Туткаул позволил исследователям выделить ранне- и позднемезолитический этапы, различия между которыми фиксируются как в технологии первичного расщепления, так и в орудийном наборе. При этом интерпретация характера данных различий варьирует от локально эволюционного развития до культурного замещения [Ранов, 1988; Ранов, Каримова, 2005; Филимонова, 2007]. В этом контексте большой интерес представляют данные, полученные с памятника Оби-Киик, индустрия которого демонстрирует сочета-

* Исследование проведено при поддержке РФФИ (проекты № 12-06-33041 мол-а-вед, 13-06-12039 офи-м) и РГНФ (проекты № 12-31-01322, 14-51-00022).

Автор выражает искреннюю благодарность руководству и сотрудникам Института истории, археологии и этнографии им. Ахмади Дониша АН Республики Таджикистан и лично канд. ист. наук Т. Г. Филимоновой за помощь в организации исследования. Автор признателен ведущему художнику ИАЭТ СО РАН Н. В. Вавилиной за подготовленные иллюстрации, д-ру ист. наук А. И. Кривошапкину и канд. ист. наук К. А. Колобовой за консультации, предоставленные во время написания статьи.

Шнайдер С. В. Каменная индустрия мезолитической стоянки Оби-Киик (Таджикистан) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 5: Археология и этнография. С. 108-116.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 5: Археология и этнография

Рис. 1. Основные мезолитические памятники Таджикистана

ние характеристик, присущих как раннему, так и позднему этапам развития мезолита.

Согласно гипотезе В. А. Ранова, на территории Памиро-Алая выделяется три раннеголоценовые культуры – вахшская (Туткаул, Оби-Киик, Дарай-Шур, Чиль-Чор-Чашма), маркансуйская (горизонт 0 памятника Шуг-ноу, Ош-Хона) и бешкентская (Бешкентские стоянки). Материалы памятника Оби-Киик исследователем относились к позднему этапу вахшской культуры, поскольку в орудийном наборе памятника отмечалось наличие маркирующих этот этап орудий – сегментов и острий туткаульского типа (на Оби-Киике исследователем были выделены только дистальные фрагменты острий) [Ранов, 1980; Ранов, Каримова, 2005].

Г. Ф. Коробкова предлагала выделять отдельный оби-киикский комплекс (Оби-Киик, Куй-Бульон), который характеризуется использованием исключительно кремнистого сырья, микропластинчатой техникой расщепления, а в орудийном наборе – доминированием сегментов, асимметричных треугольников, острий типа шательперрон и наличием единичных экземпляров концевых скребков. Близкие аналогии с оби-киикским комплексом исследователь усматривала в материалах стоянок Северного Афганистана (Задиан-7, Ничка-5, Тагана-5, пункт 67а, 407), предполагая, что материалы этих памятников могут обладать культурно-хронологическим единством с оби-киикским [Коробкова, 1989].

На настоящем этапе исследований, учитывая накопленные новые данные по верхнему палеолиту региона [Колобова и др., 2011; Колобова и др., 2013] и пересмотр материалов опорного мезолитического памятника Туткаул [Шнайдер, 2013], необходимо вновь вернуться к индустрии Оби-Киика с целью уточнения его культурно-хронологической позиции.

Памятник Оби-Киик располагается в 50 км южнее Душанбе (Таджикистан) в устье ущелья Дагана перед его выходом в долину Оби-Киик (урочище Дашти-Киик). Стоянка обнаружена А. П. Окладниковым в 1948 г. и повторно исследовалась им же в 1953 г. Планомерные археологические раскопки про- водились на памятнике в 1964 г. под руководством В. А. Ранова [1980].

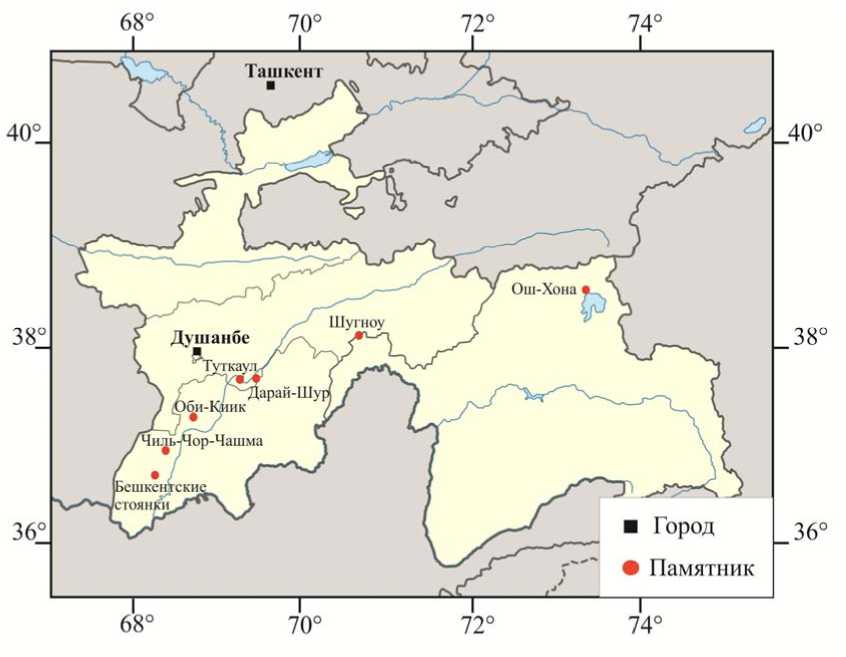

Площадка террасы, к которой приурочена стоянка, имеет небольшой наклон к северо-востоку. В двух местах площадка прорезана оврагами глубиной 7-10 м, в стенках которых обнаружены первые находки. На площади стоянки (между оврагами) было заложено два шурфа и три траншеи. Наибольшее количество находок собрано в траншее № 1. На памятнике В. А. Рановым выделено два литологических слоя (рис. 2).

Слой 1 – лессовидный суглинок – трещиноватый, комковатый, темный, сероватобурой окраски. Слой насыщен известковистыми журавчиками. Максимальная мощность слоя составляет 0,9 м. В верхней части слоя найдены каменные артефакты.

Рис. 2 . Стратиграфия памятника Оби-Киик ( составлена на основе опубликованных материалов : [Ранов, 1980] )

Таблица 1

Состав каменной индустрии стоянки Оби-Киик

|

Категория первичного расщепления |

Количество, экз. |

Доля, % |

|

Нуклевидное изделие |

14 |

4,5 |

|

Технический скол |

6 |

1,9 |

|

Отщеп |

145 |

46,9 |

|

Пластина |

20 |

6,5 |

|

Пластинка |

55 |

17,8 |

|

Отходы производства (обломки, осколки) |

69 |

22,3 |

|

Всего |

309 |

100,0 |

Слой 2 – однородный лесс желтоватопалевого цвета, нарушенный отдельными кротовинами. Заметно резкое уменьшение известковистых журавчиков. Максимальная мощность слоя составляет 1,1 м. В археологическом отношении слой стерилен.

На контакте слоев 1 и 2 в северной и южной стенках траншеи № 1 на одном уровне обнаружены две линзы бурого цвета с вкраплениями угля. Согласно наблюдениям В. А. Ранова, данные линзы являются остатками культурного слоя, который в последующем был размыт, и в процессе переотложения бурого суглинка артефакты попали в верхнюю часть первого слоя [Там же]. Тем не менее, основываясь на сохранившихся описаниях характера залегания артефактов в слое и имеющихся в коллекции апплика-тивных склейках артефактов, можно утверждать, что представленный на данном памятнике археологический материал принадлежит одному комплексу. Проведенный анализ степени сохранности поверхности артефактов показал, что предметы не имеют признаков окатанности, а края изделий не несут следов механических повреждений, соответственно, артефакты не подвергались значительному плоскостному перемещению.

Для данной коллекции был проведен петрографический анализ канд. геол.-минерал. наук Н. А. Кулик, который показал, что все изделия изготовлены на кремнистых породах.

Коллекция каменных артефактов памятника Оби-Киик насчитывает 309 экз. (табл. 1), из общего количества отходы производства составляют 22,3 % (69 экз.). Нуклевидные изделия 4,5 % (14 экз.) представлены нукле-видными обломками (7 экз.). Типологически выраженные ядрища (4 экз.) выполнены в рамках объемного и торцового принципов расщепления. В коллекции также выделены фрагменты торцового и кареноидного нуклеусов и заготовка кареноидного ядрища.

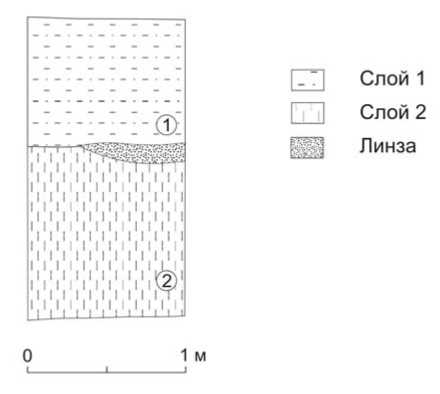

Торцовый принцип расщепления представлен одноплощадочными ядрищами для прямопрофильных пластинок (2 экз.), оформленными на сколах (рис. 3, 16 ). Ударные площадки ядрищ дополнительно не подготавливались. Дуга скалывания подрабатывалась при помощи абразивной подработки. Судя по сохранившимся негативам на фронте расщепления, снятия производились не последовательно (справа налево или

Рис. 3. Каменные артефакты памятников:

1-20 - Оби-Киик; 21, 24 , 25 -Туткаул, горизонт 2а; 22 , 23, 26 -Туткаул, горизонт 3

наоборот), а так, что два боковых скола опережали центральный. Это может объясняться желанием получить правильный скол с трапециевидным сечением. В терминальной части обоих ядрищ оформлен киль. Изделия находятся в крайней стадии утилизации.

Объемный принцип расщепления представлен кареноидными одноплощадочными бифронтальным (1 экз.) и монофронтальным (1 экз.) ядрищами. В качестве заготовки для первого кареноидного нуклеуса выступила продольно расколотая галька ладьевидной формы (рис. 3, 19 ). Овальная в поперечном сечении ударная площадка образована на гладкой плоскости рассечения, с нее под углом 70° на торцовые части заготовки проведены пластинчатые снятия с изогнутым в медиальной части профилем. В процессе расщепления дуга скалывания подправлялась при помощи абразивной подработки.

Таблица 2 Типологический состав орудий в индустрии стоянки Оби-Киик

|

Тип орудия |

Количество, экз. |

|

Сегмент |

14 |

|

Пластинка с притупленным краем |

6 |

|

Остроконечная пластинка с ретушью притупления |

4 |

|

Пластинка с альтернативной ретушью |

1 |

|

Выемчатое орудие |

12 |

|

Пластина с притупленным краем |

2 |

|

Скребок |

3 |

|

Шиповидное орудие |

3 |

|

Долотовидное орудие |

1 |

|

Резец |

1 |

|

Пластина с альтернативной ретушью |

2 |

|

Пластина с ретушью |

3 |

|

Отщеп с ретушью |

11 |

|

Пластинка с ретушью утилизации |

4 |

|

Пластина с ретушью утилизации |

3 |

|

Отщеп с ретушью утилизации |

2 |

|

Фрагмент орудия |

3 |

|

Всего |

75 |

Латерали и терминальная часть нуклеуса сохранили естественную поверхность.

Второе изделие организовано на отдельности кремнистого сырья (рис. 3, 20 ). Ударная площадка была подготовлена серией отщеповых снятий и располагается под углом 70° по отношению к фронту расщепления. Вдоль рабочей кромки фиксируются следы абразивной подработки. На фронте расщепления в диагональном направлении читаются негативы отделения пластинок с изогнутым и закрученным профилем. В процессе утилизации нуклеус реанимировался с помощью сколов латеральной подправки, направленных на создание нужной морфологии фронту расщепления.

Технических сколов насчитывается 1,9 % (6 экз.), среди которых определены сколы латеральной подправки (2 экз., рис. 3, 18 ) и скол-«полутаблетка» (рис. 3, 17 ), полученные с кареноидных нуклеусов. Большая часть сколов в индустрии представлена от-щепами – 46,9 % (145 экз.). Пластинчатых сколов в коллекции насчитывается 24,3 % (75 экз.), из них пластин – 6,5 % (20 экз.), пластинок – 17,8 % (55 экз.).

Учитывая, что в индустрии малочисленны нуклеусы, для реконструкции стратегий расщепления был дополнительно проведен детальный анализ имеющихся в коллекции сколов (огранка дорсальной поверхности, оформление ударных площадок и пр.). Морфология пластинок указывает на то, что для их серийного производства использовались продольно вытянутые рабочие поверхности, утилизируемые с единственной площадки вдоль одного или двух направляющих ребер. Ударные площадки на пластинках преимущественно точечные и линейные, подготовленные с помощью абразивной или отжимной подработки. Пластинки демонстрируют признаки их получения с помощью техники отжима. Об этом свидетельствуют тщательно подготовленные точечные и линейные ударные площадки, расплывчатый ударный бугорок, вентральный карниз, ровные параллельные продольные края, стабильная толщина по всей длине заготовки [Brunet, 2012]. Тем не менее к данным выводам необходимо относиться как к предполагаемым, поскольку малочисленность коллекции не позволяет делать статистически обоснованные заключения.

Размеры отщепов, представленных в индустрии, варьируют от 15 до 35 мм в длину и от 10 до 15 мм в ширину; для них не отмечается стандартизации ни по форме, ни по оформлению дорсальных поверхностей и ударных площадок. Миниатюрность отще-пов и отсутствие стандартизации при их производстве указывает на то, что они были получены при оформлении ядрищ для пластинчатых заготовок.

Орудийный набор насчитывает 75 экз. (табл. 2). Значительную часть орудийной коллекции составляют сегменты (14 экз.) (рис. 3, 1–4 ), которые изготавливались на медиальных фрагментах пластинок с прямым профилем и трапециевидным сечением. Ретушью притупления оформлялся выпуклый продольный край сегментов, который образует углы с основанием изделия преимущественно в 45°. На основании изделий читаются следы ретуши утилизации. Длина сегментов варьирует в пределах 19,5– 25 мм, ширина – 7,5–10, толщина – 2– 4 мм. Орудия, которые ранее интерпретировались В. А. Рановым как дистальные фрагменты острий туткаульского типа, на наш взгляд, являются фрагментами сегментов. Основания для такого заключения следующие: в изучаемой индустрии не представлено целых острий; имеющиеся в коллекциях горизонта 2а Туткаула, Дарай-Шура острия туткаульского типа выполнены исключительно на эффузивных породах и характеризуются более крупными метрическими параметрами; в дистальной части края типичных туткаульских изделий образуют угол 30°, а у имеющихся оби-киикских фрагментов обработанный край и основание образуют угол 45°, как у сегментов.

Для категории негеометрических микролитов – пластинок с притупленным краем (6 экз.) (рис. 3, 8 ), остроконечных пластинок с ретушью притупления (4 экз.) (рис. 3, 5 ), также характерна метрическая стандартизация: изделия в длину варьируют от 17 до 22 мм, в ширину – от 7 до 10, а в толщину составляют 3 мм. Необходимо отметить, что в дистальной части остроконечных пластинок оформлялся угол 40°. К категории негеометрических также отнесена пластинка с альтернативной ретушью (рис. 3, 12 ).

Выемчатые изделия (12 экз.) (рис. 3, 7, 6) изготавливались преимущественно на пластинах и пластинках, дорсальной полукрутой краевой мелкофасеточной и субпарал- лельной ретушью оформлялись выемки и продольные края изделий.

Количественно менее значимо в коллекции представлены пластины (2 экз.) с альтернативной ретушью (рис. 3, 13 ), скребки (3 экз.) (рис. 3, 9 ), шиповидные изделия (3 экз.) (рис. 3, 10 , 11 ), пластины с притупленным краем (2 экз.), резец (рис. 3, 14 ) и долотовидное изделие (рис. 3, 15 ). Типологически менее выраженные орудия представлены пластинами (3 экз.) и отщепами с ретушью (11 экз.). Сколы с ретушью утилизации представлены пластинками (4 экз.), пластинами (3 экз.) и отщепами (2 экз.). В коллекции также выделено 3 экз. фрагмента орудий, типологическое определение которых затруднительно.

В качестве основного приема вторичной обработки выступает ретушь притупления – 27 % (20 экз.) орудий. Дорсальной крутой и полукрутой постоянной сильно- и средне-модифицирующей субпараллельной ретушью обрабатывалось 57 % орудий (45 экз.). Вентральная полукрутая и стелящаяся постоянная среднемодифицирующая субпараллельная ретушь применялась реже, ее показатель равен 16 % (12 экз.).

В целом первичное расщепление данной индустрии характеризуется однонаправленными кареноидными и торцовыми ядрища-ми для пластинок. В орудийном наборе преобладают геометрические микролиты (сегменты) и выемчатые орудия, отмечается наличие негеометрических микролитов – пластинок с притупленным краем и остроконечных пластинок с ретушью притупления, пластинок и пластин с альтернативной ретушью. Выделено несколько экземпляров пластин с альтернативной ретушью.

Ближайшие аналогии с данной индустрией усматриваются в материалах опорного для региона памятника Туткаул, на материалах которого выделяются ранне- и позднемезолитический этапы развития материальной культуры древних обитателей региона. Раннемезолитическому этапу соответствует горизонт 3 Туткаула, для которого характерно получение пластинок с изогнутым и закрученным профилем в рамках ка-реноидного расщепления и прямопрофильных пластинок в рамках однонаправленного продольного скалывания. В орудийном наборе комплекса доминируют высокие концевые микроскребки и геометрические микролиты в виде прямоугольников, выделены

3 экз. сегментов (рис. 3, 22 ) и треугольник [Шнайдер, 2013]. При проведении сопоставительного анализа между комплексами Оби-Киик и Туткаул (горизонт 3) выделяется ряд схожих черт, как в первичном расщеплении, так и в орудийном наборе. Во-первых, в индустриях находятся типологически идентичные группы орудий - сегменты и пластинки с притупленным краем, пластинки и пластины с альтернативной ретушью. Для сегментов горизонта 3 Туткаула характерны меньшие метрические параметры: их длина варьирует от 16,5 до 21 мм, ширина от 7 до 10 мм. Во-вторых, в первичном расщеплении обеих индустрий представлена значительная роль кареноидного расщепления (в материалах Оби-Киика кареноидные нуклеусы имеются практически во всех стадиях - заготовки, фрагменты нуклеусов, технические сколы, целые ядрища, в составе горизонта 3 Туткаула, выделено карено-идное ядрище (рис. 3, 26) и сколы латеральной подправки кареноидных нуклеусов). В-третьих, в обеих индустриях использовались исключительно кремнистые породы, несмотря на то, что в обоих районах было доступно эффузивное сырье, пригодное для расщепления (личное сообщение Т. Г. Филимоновой).

Позднемезолитическому этапу соответствует индустрия горизонта 2а Туткаула, которая характеризуется использованием более широкой сырьевой базы, что повлияло на характеристики первичного расщепления. В составе горизонта 2а представлено целенаправленное производство отщепов. Для производства пластинок и микропластинок использовались преимущественно одноплощадочные торцовые и объемные ядрища. Отмечаются значительная доля (ок. 30 %) биплощадочного расщепления и отсутствие кареноидных нуклеусов. В орудийном наборе доминируют сегменты, острия туткаульского типа и концевые скребки [Там же]. Сходство между индустриями горизонта 2а Туткаула и Оби-Киика усматривается в преобладании в орудийном наборе сегментов (15 %). Сегменты горизонта 2а Туткаула обладают схожими техническими и метрическими параметрами с оби-киик-скими (рис. 3, 21, 24, 25). Они изготавливались на медиальных фрагментах пластин и пластинок с прямым профилем посредством нанесения ретуши притупления. Прослеживается метрическая стандартизация данной категории изделий, их длина варьирует в пределах 20-30 мм, ширина - 7-12 мм. Аналогии также прослеживаются в наличии выемчатых изделий, которые в большей степени оформлялись на пластинах дорсальной чешуйчатой субпараллельной постоянной сильномодифицирующей рабочий край ретушью.

Ранее исследователями проводились сопоставления между индустриями на основе геометрических микролитов, которые расценивались как основной (иногда и единственный) культурно-хронологический маркер. Так, для территории Средней Азии В. А. Ра-новым была предложена такая последовательность смены типов геометрических орудий: 10-9 тыс. л. до н. э. - прямоугольники (ранний мезолит), 8-7 тыс. л. до н. э. - сегменты (поздний мезолит), 6-5 тыс. л. до н. э. -симметричные трапеции (неолит) [Ранов, 1991].

На настоящем этапе исследований проведен анализ всего комплекса Оби-Киик, который показал, что в одной индустрии сочетались геометрические микролиты (сегменты) и кареноидные нуклеусы. Ранее сочетание этих изделий в одних комплексах не отмечалось. Кареноидное расщепление ассоциировалось с верхнепалеолитическими-раннемезолитическими индустриями (Шуг-ноу, Харкуш, Додекатым-2, горизонт 3 Туткаула) [Колобова, 2013; Шнайдер, 2013], а сегменты маркировали поздний этап развития мезолита региона (горизонт 2 Туткау-ла, Дарай-Шур) [Ранов, 1988; Филимонова, 2007]. Таким образом, на основании проведенного исследования предлагается отнести материалы Оби-Киика к переходной стадии от раннего к позднему мезолиту.

Список литературы Каменная индустрия мезолитической стоянки Оби-Киик (Таджикистан)

- Колобова К. А., Кривошапкин А. И., Деревянко А. П., Исламов У. И. Верхнепалеолитическая стоянка Додекатым-2 (Узбекистан) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2011. № 4 (48). С. 2-21.

- Колобова К. А., Флас Д., Деревянко А. П., Павленок К. К., Исламов У. И., Кривошапкин А. И. Кульбулакская мелкопластинчатая традиция в верхнем палеолите Центральной Азии // Археология, этнография и антропология Евразии. 2013. № 2 (54). С. 3-54.

- Коробкова Г. Ф. Мезолит Средней Азии и Казахстана // Мезолит СССР. М.: Наука, 1989. С. 149-173.

- Ранов В. А. Стоянка Оби-Киик и некоторые вопросы изучения мезолита юга Средней Азии // Первобытная археология. Поиски и находки. Киев: Наук. дум., 1980. С. 82-90.

- Ранов В. А. Каменный век Южного Таджикистана и Памира: Автореф. дис. … д-ра ист. наук. Новосибирск, 1988. 52 с.

- Ранов В. А. Могут ли геометрические микролиты быть показателем миграционных процессов в Средней Азии // Древности. 1991. № 19. С. 25-27.

- Ранов В. А., Каримова Г. Р. Каменный век Афгано-Таджикской депрессии. Душанбе: Деваштич, 2005. 252 с.

- Филимонова Т. Г. Верхний палеолит и мезолит афгано-таджикской депрессии: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Душанбе, 2007. 24 с.

- Шнайдер С. В. Мезолитические культуры Западного Памиро-Тянь-Шаня // Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири: Материалы IV Междунар. науч. конф. / Забайкал. гос. ун-т. Чита, 2013. Ч. 1. С. 209-214.

- Brunet F. The Technique of Pressure Knapping in Central Asia: Innovation or Diffusion? // The Emergence of Pressure Blade Making. from Origin to Modern Experementation. N. Y.: Springer, 2012. P. 307-328.