Каменная индустрия слоя 2 стоянки Устье реки Кутарей (Северное Приангарье)

Автор: Чеха Анна Николаевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

В рамках спасательных археологических работ 2010-2011 гг. на памятниках в устье р. Кутарей - Устье Реки Кутарей, Сенькин (Синий) Камень, Гора Кутарей, связанных с возобновлением строительства Богучанской ГЭС, была получена значительная коллекция археологического материала. Он может существенно дополнить базу источников по изучению эпохи неолита и палеометалла региона, но потребует осмысления и согласования с уже имеющимися данными. В ситуации компрессионного характера отложений на большей части стоянок данного района особенно важно детальное изучение планиграфии и полный анализ археологических материалов памятников. В работе представлены результаты технико-типологического анализа каменной индустрии слоя 2 стоянки Устье Реки Кутарей. Они соотнесены с ранее изученной и опубликованной коллекцией слоя 3 этого же памятника. Выявлены ближайшие аналогии с полученными материалами на соседних территориях. Особое внимание обращают на себя пластинчатые наконечники, близкие к материалам уолбинской культурной традиции. Учтены основная проблематика и особенности истории археологического изучения региона.

Северное приангарье, неолит, палеометалл, каменная индустрия, компрессионный характер отложений, спасательные археологические работы

Короткий адрес: https://sciup.org/147220084

IDR: 147220084 | УДК: 902.01 | DOI: 10.25205/1818-7919-2019-18-3-62-73

Текст научной статьи Каменная индустрия слоя 2 стоянки Устье реки Кутарей (Северное Приангарье)

Природно-географические условия Северного Приангарья характерны бореальными, резко-континентальными южно-таежными ландшафтами и сильно расчлененным рельефом. Наличие естественных физико-географических границ в виде оз. Байкал, Приморского и Байкальского хребтов, Восточного Саяна, а также условной ландшафтно-климатической границы в виде Тунгусской провинции создают некоторую географическую, климатическую и орографическую обособленность региона, что способствовало формированию в раннем неолите благоприятных условий для развития на юге Средней Сибири самобытных культурных общностей без серьезного влияния извне [Бердников, 2016. С. 134]. Изучение региона в археологическом плане также имеет свою специфику и проблематику: памятники носят преимущественно стояночный характер, с отсутствием закрытых комплексов; отложения на краю прибрежных террас, где располагается большинство местонахождений, слабо стратифицированы, т. е. имеют компрессионный характер отложений (макрослоистость) [Гришин и др., 2011. С. 128] Это существенно затрудняет периодизацию и культурно-хронологическую интерпретацию археологических материалов. На памятниках в устье р. Кутарей проводился тщательный мониторинг территории на предмет подъемного материала, техногенных и естественных нарушений, что позволило выявить обширные участки (до 200 кв. м) с четким разделением стратиграфических слоев. В контексте представленной проблематики данное обстоятельство представляется особенно важным.

Стоянка Устье Реки Кутарей располагалась на левом берегу Ангары в 15 км ниже по течению от с. Кежма (Кежемский район Красноярского края), на правом берегу устья Кутарея (рис. 1).

После того, как памятник был открыт в 1974 г. Кежемским отрядом СААЭ КГПИ под руководством Н. И. Дроздова, дальнейшее исследование стоянки проводилось в 2008 г. отрядом ИАЭТ СО РАН в рамках проекта сохранения памятников историко-культурного наследия Красноярского края в зоне затопления Богучанской ГЭС. В 2010 г. Партинским археологическим отрядом ИАЭТ СО РАН были проведены спасательные археологические

Условные обозначения:

• - Стоянка Устье Реки Кутарей

/ - Граница Иркутской области и Красноярского края

О 50 100 км

Рис. 1. Местоположение памятника Устье Реки Кутарей

Fig. 1. Geographic location of the Ust’Kutarey site работы под руководством А. Н. Савина, в результате которых получена значительная коллекция археологических материалов – 30 387 предметов 1.

Цель настоящей работы – установление особенностей каменной индустрии слоя 2 стоянки Устье Реки Кутарей с помощью технико-типологического анализа. Научная новизна заключается во введении в научный оборот неопубликованной ранее коллекции каменных артефактов из указанного слоя и в сопоставлении с ранее изученными и опубликованными каменными индустриями из слоя 3 той же стоянки, что позволит более аргументированно установить культурно-хронологическую принадлежность данных материалов.

Результаты исследований и обсуждение

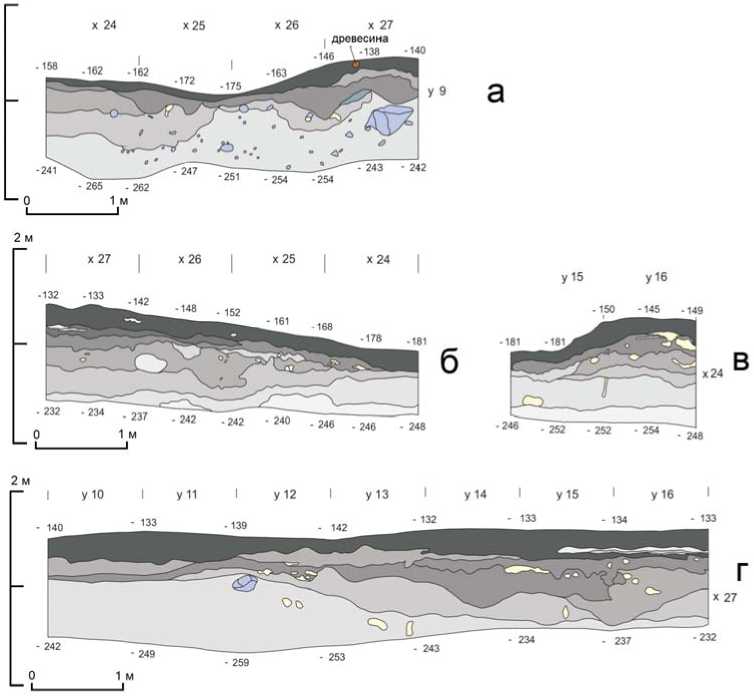

По степени насыщенности артефактами, наличию обширных участков без техногенных повреждений наиболее информативным можно считать слой 3 стоянки. Он представлял собой светло-желтую слабо увлажненную супесь мощностью 0,43 м. Слой 1 являлся почвенным горизонтом, а слой 2 был мало насыщен – он содержал археологический материал, относящийся к эпохе палеометалла. Нижележащий слой 4 являлся материковым основанием (рис. 2). Технико-типологический, планиграфический анализ, рассмотрение керамического материала позволили отнести большую часть артефактов слоя 3 к эпохе неолита. По характеру залегания материала и его содержанию еще на этапе раскопок в этом слое выделено два горизонта (далее – комплексы). В комплексе 1 выявлен керамический материал, характерный

Условные обозначения:

почвенно-растительный горизонт (стратиграфический слой 1)

чёрная гумусированная супесь (стратиграфический слой 2)

светло-жёлтая супесь (стратиграфический слой 3)

светло-серая подзолистая супесь (стратиграфический слой 4)

кротовина мешаная светло-жёлтая супесь (материковый выброс)

слой рыхлой чёрной супеси пятнистая мешаная чёрно-жёлтая супесь отвал 2009 г.

слой прокалённой почвы красного цвета светлый сажистый слой, мешанный с чёрной гумусированной почвой и мелкими вкраплениями прокалённой почвы красного цвета фрагменты истлевшей древесины кирпич камень линия ожелезнения

Рис. 2. Стратиграфический разрез на участке п. 20: а – по линии у-9, х-24-27; б – по линии у-16, х-27-24; в – по линии у-15-16, х-24; г – по линии х-27, у-10-16

Fig. 2. Stratigraphical section at p. 20: а – line у-9, х-24-27; б – line у-16, х-27-24; в – line у-15-16, х-24; г – line х-27, у-10-16

для эпохи неолита (усть-бельская, посольского типа, текстильная керамика), на некоторых участках с примесью более поздней керамики (тонковаликовой раннего железного века, цэ-паньской культуры). В комплексе 2 выделялась только неолитическая посуда (преимущественно текстильная – сетчатая, и посольского типа) [Чеха, 2017]. В результате сопоставления керамического и каменного материала комплекс 1 удалось разделить на «смешанный» (содержавший участки, где неолитическая керамика соседствовала с более поздней тонковаликовой и цэпаньской культуры) и условно «чистый» (содержавший только неолитические экземпляры – усть-бельская, посольская, текстильная (сетчатая) керамика). К сожалению, более четко соотнести каменную индустрию с культурно-хронологическими группами керамики не позволяет характер отложений и залегания археологического материала. Для орудийного набора комплекса 1 (188 экз., соотносимы с комплексом керамики неолита) характерно наличие таких типов, как ретушированные пластинки, наконечники стрел, листовидные и овальные бифасы (наконечники копий или дротиков), а также массивные формы и шлифованные (рубящие орудия, тесла). В индустрии комплекса 2 последние практически отсутствуют. В целом состав каменной индустрии слоя 3 характерен для эпохи неолита – палеометалла региона. Отмечено преобладание объемного принципа расщепления, направленного на получение микропластин и пластинок. Однако, согласно анализу ширины пластинчатых сколов, в комплексе 1 преобладают заготовки шириной 5–6 и 8–9 мм, а в комплексе 2 – шириной 4–5 и 6–7 мм. К более поздним, соотносимым с керамическими материалами эпохи палеометалла (комплекс 1, смешанный), можно отнести лишь небольшое количество орудийных форм, среди которых цапфенный топор с пришлифованным рабочим краем, наконечник цэпаньского типа, долотовидное орудие, 10 экз. заготовок листовидных бифасов, 3 экз. овальных с прямым насадом наконечников стрел. Керамический материал позволяет условно отнести этот комплекс к 5,5–6,7 тыс. л. н.

Однако с учетом того, что отложения носят «компрессионный» характер и материал мог быть частично перемешан из-за техногенных нарушений, имеет смысл подробно рассмотреть материалы вышележащего слоя 2. Он представлял собой темно-гумусированную супесь, равномерно подстилавшую стратиграфический слой 1 (почвенно-растительный горизонт) на всей исследованной площади памятника. Этот слой относится ко времени существования поселения в ХХ в., на что указывают находки инструментария кузнечного производства, изделия из железа, гончарная керамика. Слой слабо увлажнен, он рыхлый, пылеватый, бесструктурный с неоднородной пятнистой текстурой, содержал археологические материалы (фрагменты керамики, изделия из камня). На отдельных участках слой 2 перерезал нижележащие культурные напластования и достигал мощности 0,2 м. Нижняя граница слоя нечеткая, волнистая, с переходом до 0,07 м. (см. рис. 2).

Коллекция каменных артефактов слоя 2 насчитывает 4345 экз.

Петрографический анализ 2 по аналогии со слоем 3 установил, что в индустрии слоя 2 основу сырьевой базы составляли алевролиты (роговики) местного происхождения – 55 % (68 % для слоя 3), кремни – до 13,7 % (в том числе сургучный 0,3 % и халцедоновый 1,4 %); остальная часть представлена туфоалевролитами – 3,4 %, песчаниками (среднезернистый – 4,4 %, крупнозернистый – 1,9 %), окремненными осадочными и обломочными породами – соответственно 1,9 и 3,7 %, окремненной древесиной – 0,4 %. Однако в районе устья р. Кута-рей и вверх по ее течению предпосылок к выходам кремнистых пород не отмечалось. Таким образом, этот тип материала, вероятнее всего, являлся привнесенным. Предположительно, его источником могли оказаться осадочные толщи Ангаро-Илимского междуречья.

Технически значимые продукты расщепления слоя 2 составляют 924 экз. (21,2 %) 3. В индустрии сколов преобладают отщепы (455 экз., 49,2 %), большинство которых обладает трапециевидной, овальной, прямоугольной формой с продольной, радиальной, реже ортого- нальной огранкой, с гладкой линейной, линзовидной или сегментовидной площадкой. Остальную часть коллекции составляют пластинчатые сколы, ширина которых не превышает 12 мм (пластинки – 223 экз., 24,1 %; микропластины – 78 экз., 8,4 %). Большинство предметов представлено проксимальными, проксимально-медиальными и медиальными фрагментами прямоугольной формы с прямым профилем, треугольным, трапециевидным, реже многогранным сечением, а также пластинами (84 экз., 9 %). Целых предметов из этой категории 31 экз., остальные представлены проксимальными и медиальными фрагментами с прямым, реже медиально изогнутым профилем, треугольной или трапециевидной огранкой, а также технические сколы (56 экз., 6 %) 4. Среди последних преобладают полуреберчатые снятия (29 экз.), сколы подправки фронта (10 экз.), реберчатые снятия (9 экз.); редко встречаются полутаблетки (5 экз.) и таблетки (2 экз.), заныривающий скол (1 экз.). У большинства сколов отмечается редукция ударной площадки в виде снятия карниза (90 %), абразивной обработки (7 %), редко обратной редукции (1 %).

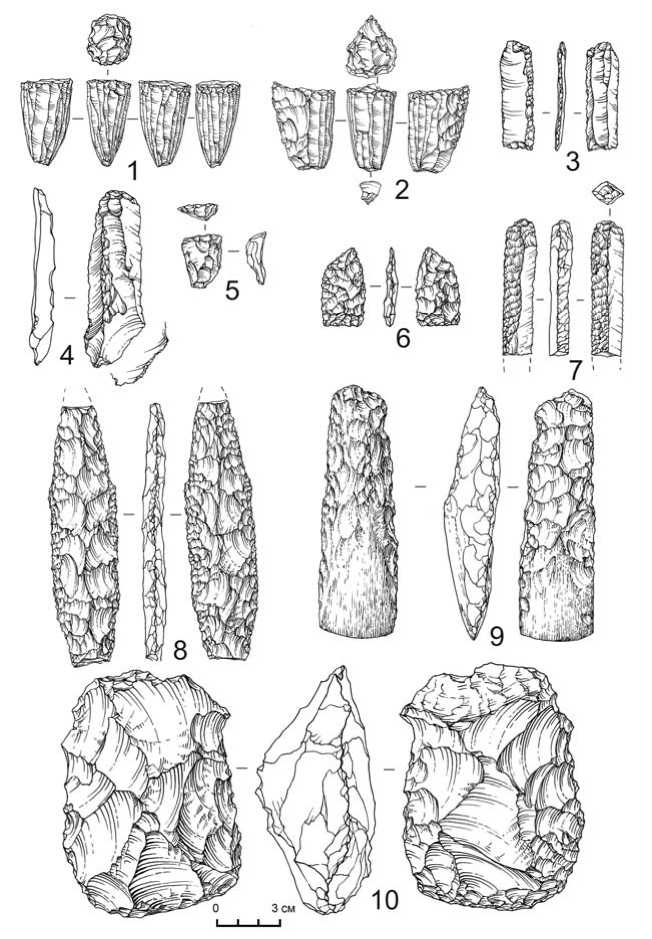

Следует отметить, что первичное расщепление представлено только объемными формами. Среди нуклеусов (28 экз., 3 %) 5 (рис. 3, 1 , 2 ) преобладают ядрища для пластинок и микропластин, выполненные в отжимной технике: карандашевидные (5 целых экземпляров и 3 фрагмента), конические (4 экз.), торцово-клиновидные (6 экз.), клиновидные (2 экз.); единичными экземплярами представлены торцовый и призматический. В основном ядрища истощены. Немногочисленны нуклеусы для отщепов (5 экз.): три подпризматичесих, два из которых сильно сработаны, один торцовый и один одноплощадочный объемный нуклеус, снятия с которого носят бессистемный характер.

Нуклевидные обломки составляют 45 экз. (4,8 %) 6.

Орудийный набор насчитывает 173 экз. (3,9 %) 7. Небольшая его часть представлена ретушированными микропластинами (6 экз.), пластинками (4 экз.; рис. 3, 3 ) и пластинами (4 экз.; рис. 3, 4 ). Среди микропластинчатых заготовок обрабатывались в основном медиальные фрагменты с трапециевидным или треугольным сечением, как правило, на одном или двух продольных краях вентральной крутой чешуйчатой одно-, реже двурядной краевой ретушью. Еще на 5 микропластинчатых заготовках отмечалась ретушь утилизации (также на продольных краях). Заготовки шириной 6–12 мм имеют обработку краевой чешуйчатой одно- или многорядной крутой ретушью – как на дорсале, так и на вентрале, на медиальных и проксимально-медиальных фрагментах. На одном экземпляре выявлена субпараллельная плоская ретушь. На двух других отмечена ретушь утилизации. На пластинах (двух целых, одном медиальном и одном проксимально-медиальном фрагментах) отмечалась полукрутая, крутая субпараллельная краевая, отвесная чешуйчатая многорядная вентральная и дорсальная ретушь, как правило, на продольных краях. На одном предмете зафиксирована выемка на левой латерали, еще на двух – ретушь утилизации. Следует отметить, что обрабатывались пластинчатые заготовки только с прямым или слабо закрученным профилем.

Представительную серию составляют скребки (27 экз.).

Вся категория представлена концевыми скребками: на пластине (1 экз.), отщепах (6 экз.), технических сколах (на сколе подправки фронта – 2 экз., на реберчатом – 2 экз.). Присутствуют двойные концевые скребки на отщепах (4 экз.), 1 экз. с «носиком», а также микроскребок (21,5 мм; рис. 3, 5). Для всех орудий этой категории характерен широкий слабовыпуклый или прямой рабочий край, низкая или средняя форма, редко отмечаются следы активного использования в виде заполировки (1 экз.). Однако большинство орудий неоднократно под- рабатывалось многорядной отвесной чешуйчатой ретушью. На микроскребке фиксируется остаточная заполировка по краям рабочего участка (вместе с подработкой основного рабочего края).

Рис. 3 . Каменный инвентарь слоя 2 стоянки Устье Реки Кутарей:

1 , 2 – нуклеусы; 3 – пластинка с ретушью; 4 – орудие на пластине; 5 – микроскребок; 6 – фрагмент наконечника стрелы; 7 – заготовка четырехгранного пластинчатого наконечника стрелы; 8 – листовидный бифас (наконечник копья); 9 – тесло; 10 – заготовка топора с ушками

Fig. 3. Stone industry of layer 2 at the Ust’ Kutarey Site:

1 , 2 – cores; 3 – retouched bladelet; 4 – tool for blade; 5 – microscraber; 6 – fragment of a point; 7 – blank of a tetrahedral blade point; 8 – leaflike biface; 9 – adze; 10 – blank of axe (with “ears”)

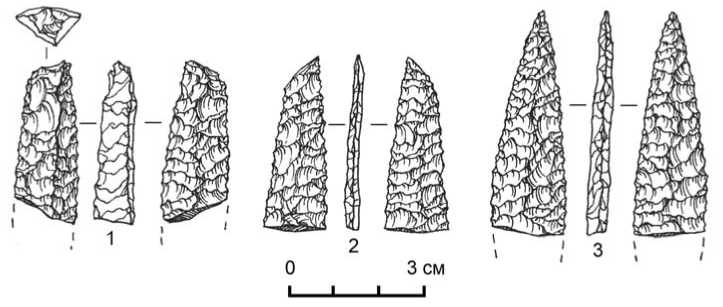

Значительную серию составляют наконечники стрел (3 целых экз., 17 фрагментов, 13 заготовок). Два целых экземпляра представляют собой листовидные наконечники с прямым насадом, один длиной 31,5 мм и 10,8 мм в наибольшем расширении пера; оформлен бифаси-альной отжимной диагональной крутой ретушью. Другой 56 мм в длину и 17,7 мм в наибольшем расширении пера, окаймлен бифасиальной разнофасеточной крутой чешуйчатой ретушью (как мелкими, так и средними фасетками). Еще один экземпляр треугольный формы с прямым насадом оформлен плоской параллельной бифасиальной ретушью. Жальце было фрагментировано и затем переработано мелкой чешуйчатой ретушью в проколку (рис. 3, 6 ). Следует отметить фрагмент трехгранного пластинчатого наконечника, оформленного диагональной отжимной ретушью (грани – крутой, спинка – плоской), и заготовку четырехгранного пластинчатого наконечника (рис. 3, 7 ), оформленную альтернативной диагональной крутой ретушью. Технология изготовления подобных изделий подробно описана в работе Е. Ю. Гири и В. М. Лозовского [2014. С. 71–72]. Фрагменты представлены перьями (8 экз.), насадами (вогнутые – 2 экз., прямые – 6 экз.). Обращают на себя внимание два изготовленных из кремня фрагмента «тела» пластинчатых наконечников 15,6 и 13,6 мм в ширину, оформленные плоской диагональной отжимной ретушью (рис. 4).

Рис. 4. Пластинчатые наконечники ( 1 – 3 ) слоя 2 стоянки Устье Реки Кутарей

Fig. 4. Blade points ( 1 – 3 ) from layer 2 of the Ust’ Kutarey Site

Наряду с наконечниками в коллекции представлены листовидные бифасы (2 целых экз., 18 фрагментов, 5 заготовок). Для большинства орудий этой категории характерно оформление ретушью уплощения (фасонаж), плоскими, полукрутыми, реже крутыми разнофасеточными, чаще среднего размера, снятиями, а по краям – мелкими фасетками листовидной или овальной формы, насад прямой. Только на двух фрагментах отмечается параллельная полукрутая бифасиальная ретушь. Целые орудия (2 экз.) составляют 121 мм (рис. 3, 8 ) и 88,6 мм в длину, в наибольшем расширении пера – 24–35 мм. Следует отметить, что орудия данного типа изготавливались как на пластинах, так и на отщепах.

Немногочисленны тесла (1 целый экз., 1 фрагмент, 1 заготовка; рис. 3, 9 ) и топоры (2 заготовки) (рис. 3, 10 ). Для первой категории характерна шлифовка, оформление мелкими сколами (фасонаж), прямоугольное или односторонне выпуклое сечение. Заготовки топоров изготовлены на плитке и отщепе. Для данной категории характерен фасонаж и массивность, у одной заготовки оформлены ушки.

Единичными экземплярами представлены трехгранный фрагмент орудия (часть многофасеточного трансверсального резца-дриля?), проколка (оформлена бифасиальной плоской ретушью), колотая галька и орудие на техническом полуреберчатом сколе, в проксимальной части оформленное плоской параллельной ретушью.

а

б

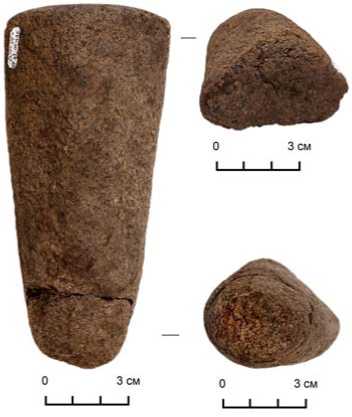

Рис. 5 (фото). Следы краски и долбления, растирания на терочнике из слоя 2 стоянки Устье Реки Кутарей: а – курант; б – наковальня

Fig 5 (photo). Traces of pigment and hollowing, pounding in huller from layer 2 of the Ust’ Kutarey Site: а – courant; б – anvil

Отдельно следует отметить три терочника (куранта) (рис. 5, а ) с наковальней (рис. 5, б ), изготовленные из среднезернистого песчаника. У двух терочников фиксируются следы забитости (долбления), еще на одном экземпляре выявлены следы стертости (растирания) и возможно красящего вещества. На наковальне также отмечен участок со следами краски.

Остальную часть орудийного набора составляют заготовки бифасиальных орудий (10 экз.), отщепы с ретушью (18 экз., из них 1 пластинчатый отщеп), неопределимые фрагменты орудий (17 экз.). На двух отщепах отмечена ретушь утилизации.

Большая часть каменных артефактов представлена мелкими отщепами (1 911 экз.), чешуйками (273 экз.), отходами производства (1 101 экз.).

На более позднюю культурную принадлежность материалов слоя 2 указывает наличие изделий из металла (железные рыболовные крючки, бронзовое блюдо, шлак); по предварительным данным основной керамический материал также относится к эпохе палеометалла и Средневековью.

В целом индустрия слоя 2 демонстрирует черты, близкие неолитическим комплексам Северного Приангарья (Усть-Кова I, Усть-Ёдарма, Деревня Пашина, ранее изученный слой 3 стоянки Устье Реки Кутарей), для которых характерно объемное расщепление, развитая мик-ропластинчатая индустрия, наличие в орудийном наборе пластинчатых наконечников, двусторонне обработанных диагональной параллельной стелющейся ретушью наконечников треугольной формы, тесел прямоугольной формы, топоров с ушками, скребков (двойных и одинарных концевых на отщепах и пластинах), резцов.

Наиболее значимой составляющей индустрии слоя 2 стоянки являются пластинчатые трех- и четырехгранные наконечники. На памятниках Северного Приангарья (Усть-Кова, Усть-Кова I, Деревня Пашина, Толокнянка-2, Устье Реки Кутарей) пластинчатые наконечники, как правило, зафиксированы в одном слое с керамикой усть-бельского типа, сетчатой и (или) тонковаликовой керамикой, керамикой цэпаньской культуры (вследствие компрессионных процессов).

Близкие аналогии прослеживаются с выделенным на Верхней Колыме раннеголоценовым бескерамическим комплексом с черешковыми пластинчатыми наконечниками, широко распространенными на северо-востоке Азии. Подобные изделия прямо или косвенно присутствовали в материалах Чукотки (стоянки Верхнетытыльская IV и Нижнетытыльская IV; Ты-тыль, п. 2), Якутии (Уолбинский могильник; Юбилейный), Камчатки (слой IV стоянок Ушки I–III; Авача-1, -9) и рассматривается исследователями в качестве специфической уол-бинской традиции пластинчатых наконечников, сформировавшейся в первой половине голоцена, примерно 8800–6000 л. н. [Питулько, 2003; Кирьяк, 2005; Пташинский, 2006; Кашин, 2013, Слободин, 2014]. Уолбинская традиция характеризуется, помимо пластинчатых черешковых наконечников, развитой микропластинчатой индустрией с призматическими и коническими нуклеусами, частично шлифованными двусторонне оббитыми топорами с перехватом, двусторонне обработанными наконечниками треугольной формы, концевыми скребками, ретушированными микропластинками [Слободин, 2014]. На памятниках Верхней Колымы (Уи; Агробаза II), Якутии (Уолба), Приохотья (Кухтуй II), Камчатки (Авача I) также отмечаются трех- и четырехгранные наконечники. Хотя пластинчатые наконечники стрел, обнаруженные на реках Лена, Индигирка, Колыма, на Чукотке, Кухтуе, как правило, относят к раннему голоцену [Слободин, 2014. С. 111; Мочанов, 1977], подобные традиции могут быть свидетельством древних связей, существовавших между населением Северо-Восточной Европы и Северной Сибири в более раннее время, и продолжать свое существование позднее. Хотя проблемы генезиса и распространения культур с пластинчатыми наконечниками рассматриваются в ряде исследовательских работ [Диков, 1979; Мочанов, 1977; Воробей, 1996; Пи-тулько, 2003; Кирьяк, 2005; Пташинский, 2006; Кашин, 2013, Слободин, 2014], эти вопросы для территории Северо-Восточной Азии в целом и Северного Приангарья в частности пока остаются открытыми.

Заключение

В результате изучения вещевых материалов, происходящих из слоя 2 стоянки Устье Реки Кутарей, установлено, что он менее насыщен каменными артефактами в сравнении со слоем 3. Его отличает небольшое количество массивных орудий и тесел, отсутствие скребел, небольшое количество двойных скребков, исключительно объемное расщепление, направленное в основном на получение мелких пластинчатых снятий, среди которых преобладают сколы шириной 7–10 мм. Несмотря на то что основу коллекции составляют изделия из роговиков (алевролитов) местного происхождения, существенно увеличилось процентное содержание артефактов из кремня (до 13 %), что может говорить о начале несколько иной сырьевой стратегии.

В целом индустрия слоя характеризуется чертами, обычными для эпохи неолита региона (развитая микропластинчатая индустрия, наличие конусовидных и призматических нуклеусов, скребков, прямоугольных тесел, двусторонне обработанных треугольных наконечников стрел). Однако небольшое количество ретушированных микропластин и наличие тесел удлиненных каплевидных очертаний отмечаются исследователями как характерные черты более поздних индустрий. В ситуации «компрессионного» характера отложений (макрослоистости) невозможно дать комплексу культурно-хронологическую атрибуцию только на основе анализа каменной индустрии. Учитывая наличие в слое разновременной керамики (усть-бель-ского типа, сетчатой, тонковаликовой) и изделий из металла, возраст данной индустрии предварительно можно отнести к широкому диапазону от VI–V тыс. до н. э. до II–I тыс. до н. э. Но, учитывая аналогии с более ранней уолбинской традицией (8000–6000 л. н.), в индустрии возможно наличие некоторого более раннего компонента.

Дальнейшие исследования планиграфического, типологического характера, анализ керамического комплекса слоя позволят более четко это установить.

Список литературы Каменная индустрия слоя 2 стоянки Устье реки Кутарей (Северное Приангарье)

- Бердников И. М. Актуальные проблемы неолитоведения юга Средней Сибири: источниковая база и геоархеологический аспект // Изв. Иркут. гос. ун-та. Серия «Геоархеология. Этнология. Антропология». 2016. Т. 18. С. 133-156

- Воробей И. Е. Раннеголоценовые индустрии Крайнего Северо-Востока Азии // Археология, палеоэкология и этнология Сибири и Дальнего Востока. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 1996. С. 56-58

- Гришин А. Е., Гаркуша Ю. Н., Марченко Ж. В. К проблеме выделения культур в Северном Приангарье // Тр. III (XIX) Всероссийского археологического съезда. СПб.; М.; Великий Новгород: Изд-во ИИМК РАН, 2011. Т. 1. С. 127-129

- Гиря Е. Ю., Лозовский В. М. Сравнительный морфологический анализ полноты технологических контекстов каменных индустрий // Каменный век от Атлантики до Пацифики: Замятнинский сборник. СПб.: Лема, 2014. Вып. 3. С. 52-84

- Диков Н. Н. Древние культуры Северо-Восточной Азии. М.: Наука, 1979. 352 с

- Кашин В. А. Неолит Средней Колымы: Сб. тр. Новосибирск: Наука, 2013. 224 с

- Кирьяк (Дикова) М. А. Каменный век Чукотки. Магадан: Кордис, 2005. 254 с

- Мочанов Ю. А. Древнейшие этапы заселения человеком Северо-Восточной Азии. Новосибирск: Наука, 1977. 264 с

- Питулько В. В. Голоценовый каменный век Северо-Восточной Азии // Естественная история Российской ВосточнойАрктикивплейстоцене и голоцене. М.: Геос, 2003. С. 99-145

- Пташинский А. В. К вопросу о неолите Камчатки // Неолит и палеометалл Севера Дальнего Востока. Магадан: СВ КНИИ ДВО РАН, 2006. С. 78-86

- Слободин С. Б. Уолбинская традиция пластинчатых наконечников (северо-восток России) // Изв. Северо-Восточного научного центраДВО РАН. 2014. № 2. С. 110-119

- Чеха А. Н. Керамический комплекс слоя 3 стоянки Устье Реки Кутарей в Северном Приангарье // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 7: Археология и этнография. С. 84-89.

- DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-7-84-89