Каменные индустрии рубежа плейстоцена - голоцена в долине Среднего Енисея (по материалам стоянки Бюза II)

Автор: Акимова Елена Васильевна, Харевич Владимир Михайлович, Вашков Андрей Александрович, Стасюк Иван Владимирович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Единственным изученным памятником раннеголоценового времени в нижней части Красноярского водохранилища является стоянка Бюза II, открытая в 2014 г. и раскопанная в 2016 г. Из культурного слоя получено около 2 000 артефактов, с поверхности береговой отмели - около 800. В коллекции каменного инвентаря имеются клиновидные и торцовые микронуклеусы, нуклеусы для мелких и крупных пластин, скребки, скребла, резцы и долотовидные орудия. По фрагменту кости копытного животного была получена дата 14 893 ± 77 некалиброванных л. н. (UBA-36027). Дата указывает на холодную ньяпанскую стадию, но стратиграфическая ситуация - на начало голоцена в пределах 9,7-9,2 тыс. л. н. От известных на Енисее раннеголоценовых индустрий комплекс этой стоянки отличается отсутствием мезолитических форм и сохранением традиции изготовления и использования крупных пластин. Это позволяет отнести материалы стоянки к эпипалеолиту, истоки которого, видимо, следует искать в развитии комплексов кокоревской археологической культуры и финальнопалеолитических «индустрий мелких пластин».

Средний енисей, красноярское водохранилище, ранний голоцен, мезолит, эпипалеолит, стоянка бюза ii, каменная индустрия

Короткий адрес: https://sciup.org/147219961

IDR: 147219961 | УДК: 902.01 | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-5-58-71

Текст научной статьи Каменные индустрии рубежа плейстоцена - голоцена в долине Среднего Енисея (по материалам стоянки Бюза II)

Затопление Красноярским водохранилищем в 1960–1970-е гг. нижних террас Енисея с дюнными памятниками типа Батеней и Бузуновой привело к почти полному уничтожению целого хронологического пласта – начального периода голоцена. Современное представление об археологии этого периода основано только на материалах памятников окрестностей Красноярска [Макаров и др., 1995; 2009; Вдовин и др., 1992] и средней части Красноярского водохранилища [Абрамова и др., 1991. С. 69–71, 79; Лисицын, 1983; 1986; 2000]. При этом если на равнинном лесостепном юге культурные горизонты раннего голоцена обнаружены на одно- и двухслойных стоянках на высоких террасах Енисея или уже в экспонированном виде на береговых отмелях, то в окрестностях Красноярска они приурочены к стратифицированным многослойным памятникам с относительно надежным естественнонаучным обеспечением. Разнообразные ландшафтные условия, в которых существовали поселения в долине Енисея, свидетельствуют, вероятно, о большей мобильности охотников, их умении «вписы-

Акимова Е. В. , Харевич В. М. , Вашков А. А. , Стасюк И. В . Каменные индустрии рубежа плейстоцена – голоцена в долине Среднего Енисея (по материалам стоянки Бюза II) // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2018. Т. 17, № 5: Археология и этнография. С. 58–71.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2018. Том 17, № 5: Археология и этнография © Е. В. Акимова, В. М. Харевич, А. А. Вашков, И. В. Стасюк, 2018

ваться» в различные формы рельефа на всем пространстве речной долины. Территориальный же разрыв между этими группами, вероятно, имеет исключительно техногенную природу. Об этом свидетельствует затопленная Бирюсинская стоянка в нижней части Красноярского водохранилища [Ауэрбах, Громов, 1935; Хлобыстин, 1972; Лисицын, 2000. С. 73–75; Sinitsyna, Kuzmina, 2014].

До сих пор дискуссионными остаются вопросы типологического разнообразия инвентаря в рамках определенных хронологических отрезков, предполагающего параллельное развитие индустрий мезолитического и эпипалеолитического облика. Недостаточно изучена проблема типологических критериев «рубежа» в каменном и костяном инвентаре, его хронологические рамки, особенно с учетом мезолитического и эпипалеолитического вариантов развития. Связано это главным образом с отсутствием объектов, обладающих репрезентативной информативной коллекцией, полученной из одного культурного слоя, залегавшего в определенных геологических условиях и достоверно датированного. В качестве одного из подобных памятников может рассматриваться стоянка Бюза II в северной части Красноярского водохранилища, открытая и исследованная авторами в последние годы [Акимова и др., 2016].

Целью данной статьи является подведение итогов комплексных исследований памятника (2014–2016 гг.), для чего необходимо дать подробную характеристику стратиграфической и планиграфической ситуации (рис. 1–3), проанализировать каменный инвентарь культурного слоя, полученного как in situ в раскопе, так и в экспонированном положении на поверхности береговой отмели (рис. 4–7), обосновать раннеголоценовый возраст памятника.

Нижняя (северная) часть Красноярского водохранилища протяженностью 68 км – от плотины ГЭС до залива Огур – расположена в узком каньоне шириной до 1,5 км, где Енисей прорезает Красноярский кряж Восточного Саяна. По левому берегу (Курбатово-Сырское белогорье) расположены фьордообразные заливы, самыми крупными из которых являются Бю-зинский и Бирюсинский.

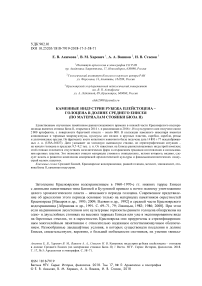

Рис. 1. Схема строения делювиального покрова в шурфе в пределах стоянки Бюза II: 1 – почвенно-растительный слой; 2 – супеси делювиальные; 3 – супеси лессовидные; 4 – супеси делювиальные, карбонатные; 5 – супеси делювиальные с включением грубообломочного материала; 6 – щебнисто-глыбовый материал с дресвой, разнозернистым песком; 7 – прослои суглинков озерных; 8 – морозобойный клин; 9 – археологический материал; 10 – номера слоев

В 2014 г. во время разведки в северной зоне Красноярского водохранилища, в 50 км выше плотины Красноярской ГЭС по левому берегу залива Бюза, в 600 м к северо-западу от его современного устья, была открыта стоянка Бюза II. В 2014–2015 гг. проведены рекогносцировочные работы, позволившие определить границы памятника и выявить культурный слой, залегающий в отложениях раннего голоцена [Там же]. В 2016 г. проведены раскопки стоянки на площади 44 кв. м. В культурном слое, с учетом промывки грунта, было получено около 2 тыс. предметов.

Рис. 2 (фото). Каменная кладка в раскопе стоянки Бюза II (снято с ЮВ)

Стоянка приурочена к крупному делювиальному покрову протяженностью 0,7 км, шириной до 0,4 км, с вогнутым продольным профилем, осложненным террасовидными площадками, на одной из которых, с абсолютными отметками 244–250 м, располагается памятник.

Стратиграфический разрез описан по шурфу (глубина 2,9 м) в южной части раскопа, где вскрываются (см. рис. 1):

-

1) супесь темно-серая, до черной, органогенная; современная почва – 0,18 м;

-

2) супесь темно-серая, к подошве светлее, сланцеватая, отдельные плитки разделяются тонкими присыпками алеврита светло-серого, в нижней части пятна охристо-желтого цвета; элювиальный горизонт современной почвы – 0,35 м;

-

3) супесь светло-коричневая, в интервале 0–10 см от кровли комковатая, с двумя выраженными прослоями суглинка и глины коричневой толщиной до 2 см; ниже супесь сланцеватая с тонкими присыпками алеврита – 0,3 м;

-

4) супесь светло-серая, пылеватая, сланцеватая, карбонатная, пористая – 0,35 м;

-

5) супесь светло-коричневая, пылеватая, сланцеватая, карбонатная, с пятнами белого и охристо-желтого цвета в нижней части – 0,5 м;

-

6) супесь серая, с коричневатым оттенком, пылеватая, массивная, карбонатная, пористая, с редкими пятнами охристо-желтого цвета – 0,2 м;

-

7) супесь желто-коричневая, с розовым оттенком, пылеватая, массивная, карбонатная, с пятнами охристо-желтого и черного цвета – 0,45 м;

-

8) суглинок серый, массивный, пылеватый, с пятнами черного и охристо-желтого цвета – 0,2 м;

-

9) суглинок светло-коричневый, массивный, в нижней части с угловатыми обломками щебня и дресвы – 0,48 м;

-

10) суглинок желто-коричневый, грубый, с песком разнозернистым, заполняет пространство между угловатыми обломками глыб (до 0,3 м в диаметре), щебня, дресвы; слой водонасыщенный; вскрытая мощность более 0,3 м.

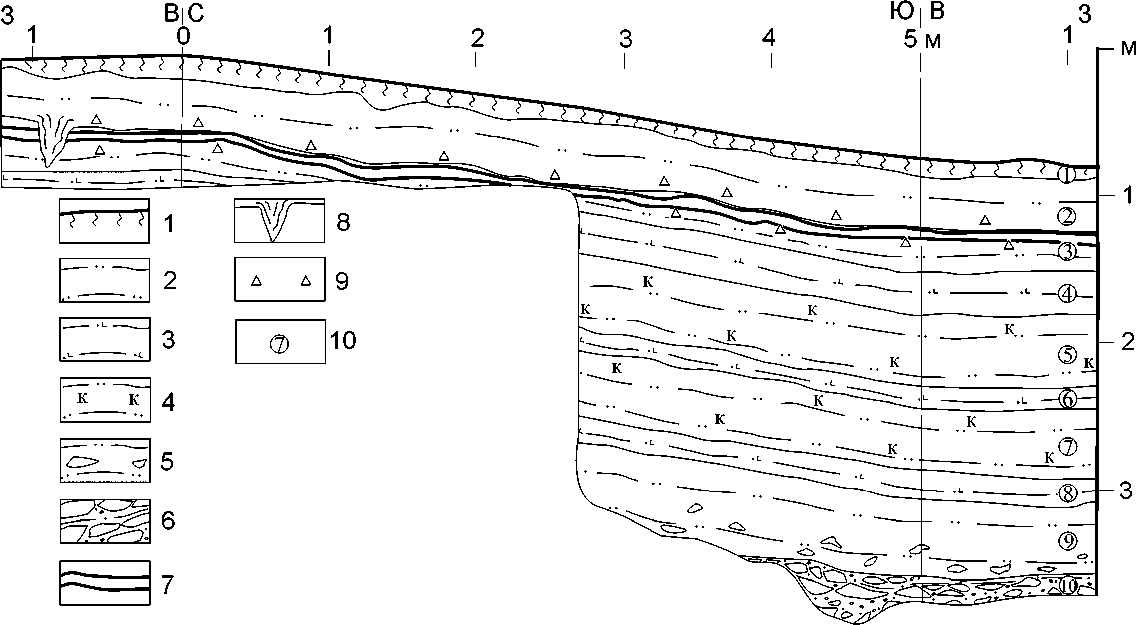

Рис. 3. План распределения предметов из отдельных блоков сырья в культурном слое стоянки Бюза II

Таким образом, в раскопе и шурфе прослеживается переслаивание делювиальных (слои 2, 3, 5, 7, частично 9) и лессовидных отложений (слои 4, 6, 8), которые размещены на коллювиальных склоновых отложениях (слои 9–10), перекрыты современными почвенными образованиями (слои 1, 2). Археологический материал приурочен к нижней части слоя 2 и кровле слоя 3. По нашему мнению, данный интервал накопился позже рубежа плейстоцена – голоцена, около 9,7–9,2 тыс. л. н. Об этом свидетельствует положение осадков над последними лессовидными образованиями (слой 4) со следами их переработки склоновыми процессами (слой 3) и под современной почвой (слой 1). Присутствие прослоев и катунов суглинков и глин в верхней части слоя 3 может свидетельствовать об условиях таяния многолетней мерзлоты. Постепенное потепление климата фиксирует и анализ раковин наземных моллюсков в нижней части слоя 3. Малакофауна этого интервала, по мнению д-ра геол.-минерал. наук А. Ф. Санько, относится к числу перигляциальных фаун так называемого «лессового комплекса». По фрагменту кости копытного животного, найденному в раскопе между обломками порфира в конструкции каменной выкладки (см. ниже), была получена дата 14 893 ± ±77 некалиброванных л. н. (UBA-36027). Расхождение с ожидаемым возрастом составляет около 5 тыс. л.

Раскоп 2016 г. захватывал часть склона с углом падения дневной поверхности до 6-8 ° . На вскрытой площади отмечались определенные различия в планиграфической ситуации и сохранности культуросодержащего горизонта. В северной части раскопа (верхняя часть склона) отдельные предметы залегали преимущественно на ребре или с сильным уклоном, в южной (нижняя часть склона) преобладали предметы в горизонтальном положении. Наибольшая плотность находок отмечена в подошве культурного слоя – она достигала нескольких десятков предметов на один квадратный метр, в то время как в кровле найдены только немногочисленные мелкие отщепы.

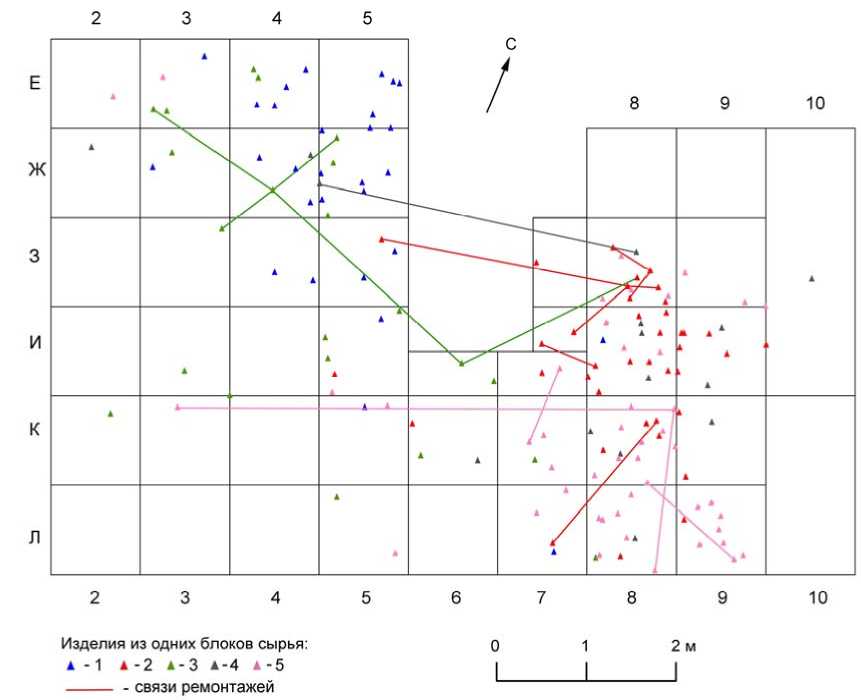

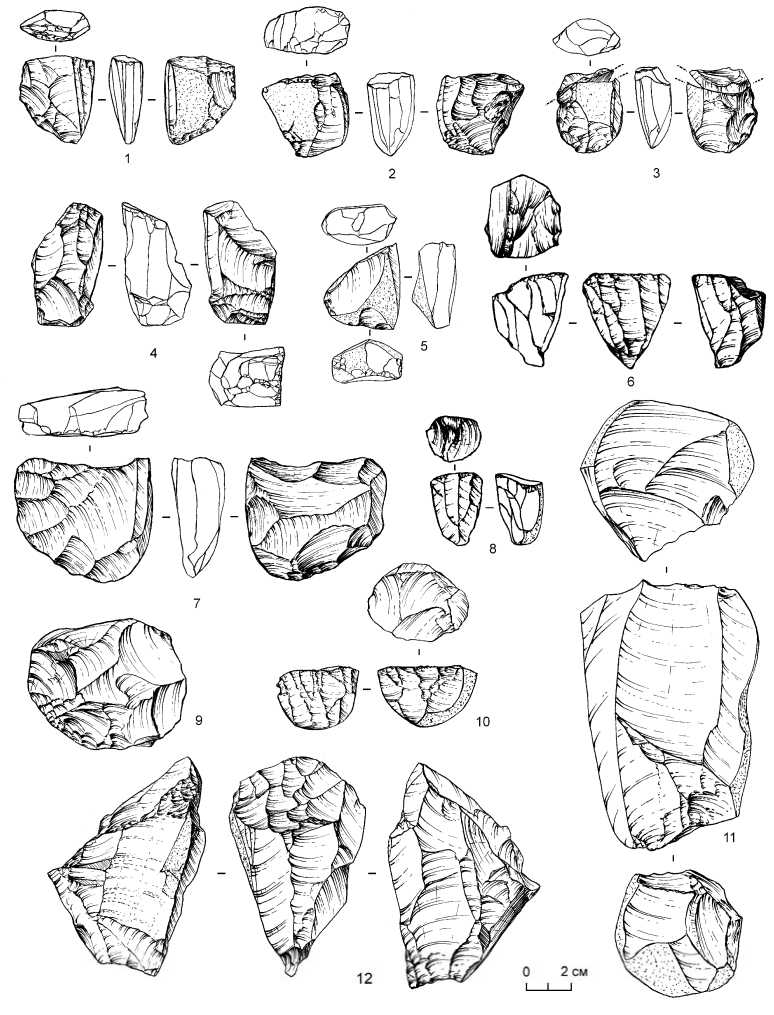

Рис. 4. Каменный инвентарь из культурного слоя стоянки Бюза II: 1 - 10 - нуклеусы

В западной части раскопа прослеживалась цепочка разноразмерных обломков порфира розовато-серого цвета, установленных плашмя в соответствии с направлением уклона поверхности, или, реже, углом с продавливанием грунта. Камни были расположены непосредственно в кровле слоя 3 на буром прослое глины, маркируя тем самым низ культурного слоя. Артефакты, соответственно, располагались как на уровне камней, так и несколько выше; ниже них найдены только единичные предметы. Основная часть каменного инвентаря (нуклеусы и орудия) зафиксированы между камнями, а также севернее и восточнее них.

В восточной части раскопа выявлена выкладка из обломков порфира (см. рис. 2). Учитывая небольшое сползание по склону, первоначальный диаметр конструкции должен был со- ставлять около 0,8–0,9 м. В северной части выкладки обломки расположены вертикально с наклоном к центру, очерчивая полуокружность, в южной – смещены и залегают в горизонтальном положении. В центральной части выделяется крупный плоский камень, установленный наклонно; менее крупные обломки, как правило, уложены плашмя. Между камнями отмечено рыхлое сероватое супесчаное заполнение, содержащее мелкие отщепы и микропластины. Мелкие отщепы обнаружены также и под отдельными камнями. По контуру выкладки расположены два клиновидных нуклеуса (см. рис. 4, 7, 9) и концевой скребок (см. рис. 6, 9). При разборке конструкции были найдены неопределимые фрагменты костей очень плохой сохранности. За пределами кладки костные остатки не обнаружены. Следов искусственного углубления ниже уровня камней не отмечалось, однако под центральной частью конструкции выявлена неглубокая (до 5 см) линза, представлявшая собой рыхлую порфировую россыпь, образовавшуюся при разрушении нижней части камней, уложенных в основание кладки.

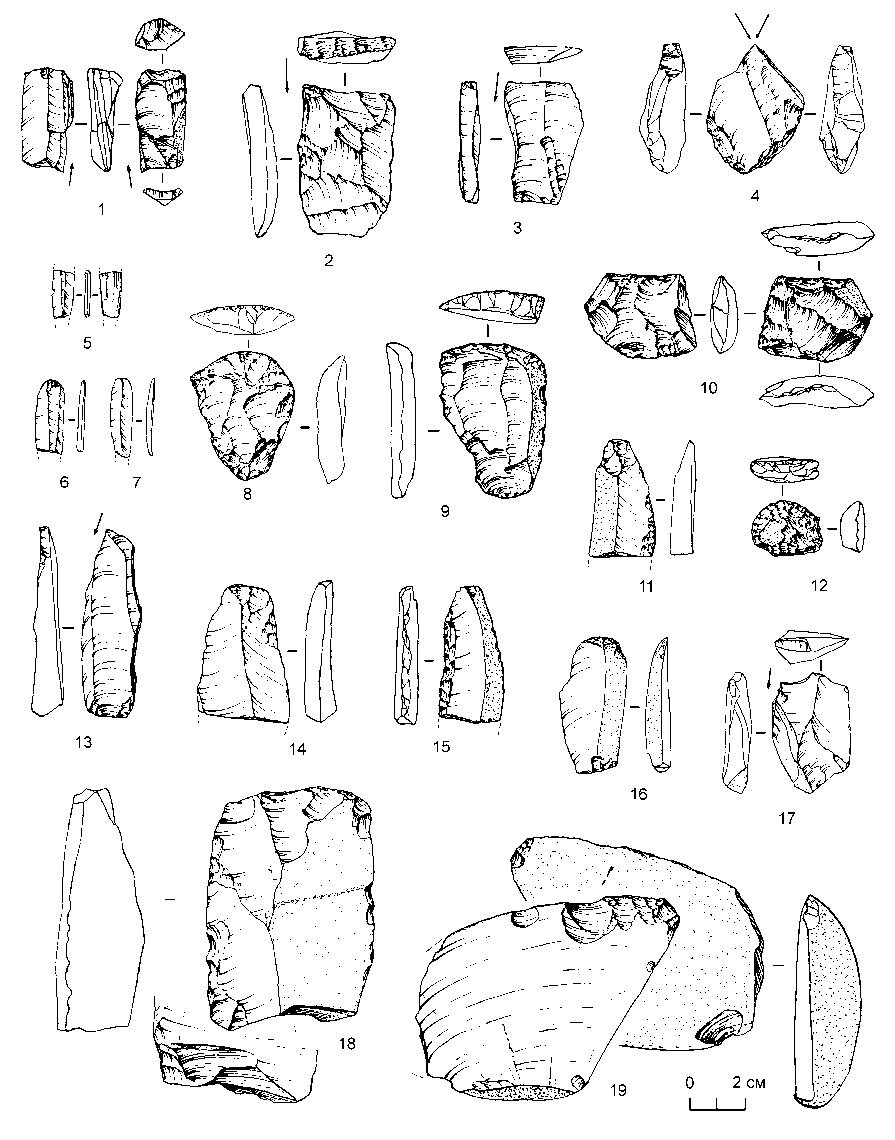

Рис. 5. Каменный инвентарь из подъемных сборов на стоянке Бюза II: 1 – 11 – нуклеусы

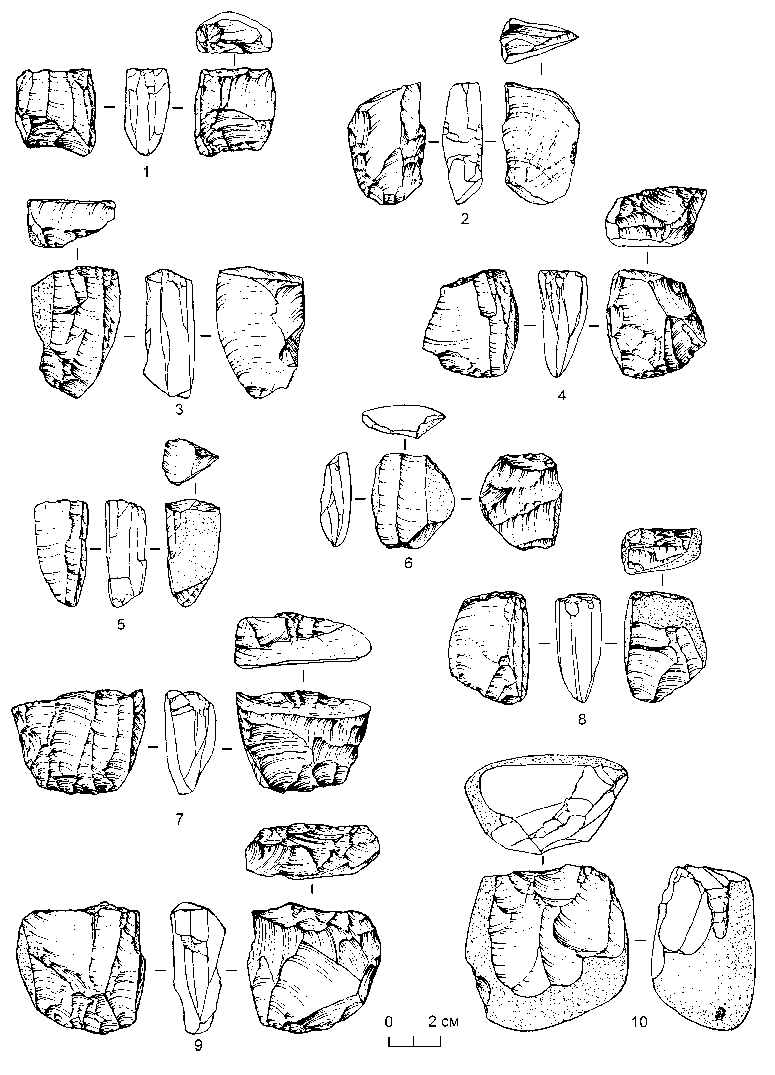

Рис. 6. Разновидный каменный инвентарь из культурного слоя стоянки Бюза II: 1 – 4 , 13 , 17 – резцы; 5 – 7 – фрагменты микропластин; 8 , 9 , 12 , 16 – скребки; 10 – долотовидное орудие; 11 , 14 , 15 , 18 – пластины с ретушью; 19 – скребловидное орудие

Под всеми камнями, располагавшимися на поверхности слоя, отмечены линзы супеси и суглинка темно-коричневого цвета толщиной 1–3 мм. Исключением являются камни в южной части каменной кладки, сползшие в процессе формирования отложений, перекрывающих культурный слой – темно-бурая окраска здесь не встречена.

Рис. 7 . Разновидный каменный инвентарь из подъемных сборов на стоянке Бюза II: 1 , 9 - резцы; 2 , 11 - долотовидные орудия; 3 - 5 - скребки; 6-8 , 10 - скребла

Отсутствие определимых костей в раскопе снимает вопрос о палеофауне Бюзы. Некоторую информацию дает только фрагмент кости, использованный для радиоуглеродного датирования. Данные изотопного анализа указывают на то, что кость принадлежала особи, сходной по режиму питания с травоядными животными умеренных широт 1 .

-

1 Определение доктора философии С. В. Святко (Королевский университет Белфаста, Великобритания).

Сырьевой базой каменной индустрии стоянки являлись галечники Енисея и Бюзы. Использовались аргиллит, алевролит и песчаник различной степени окремненности, кварцит и яшмоиды, а также светлый пятнистый кремень, слабоокремненный известняк, эффузивы среднего или основного состава, афировые и черный базальты, пепловый туф.

Общее количество блоков сырья, использованных на вскрытом и разрушенном участках, точно установить невозможно. На рис. 3 отображено распределение на площади раскопа нескольких наиболее представительных групп снятий, полученных из одного блока сырья. Наиболее интересна группа 1, объединяющая сколы и изделия из крупного блока кремня, найденные как на вскрытом участке, так и за пределами раскопа. Из этого блока были изготовлены резец (см. рис. 6, 2 ) и два микронуклеуса: один из раскопа, другой – с береговой отмели (см. рис. 4, 5 ; 5, 2 ). Группа 2 связана с изготовлением одного клиновидного нуклеуса (см. рис. 5, 7), найденного на разрушенном участке памятника, но практически полностью подготовленного на площадке, вскрытой раскопом. Группу 3 составляют сколы из желтого кварцита, включая вторичную полуреберчатую пластину и апплицирующиеся к ней сколы оформления латерального ребра. На этом же сырье выполнен резец (см. рис. 6, 13 ). Группы 4 и 5 представляют собой сколы из аргиллита и микрокварцита, связанные с подготовкой и расщеплением нуклеуса для мелких пластин (см. рис. 4, 6 ) и клиновидного микронуклеуса (см. рис. 4, 4 ).

Как видно из распределения находок, артефакты, принадлежащие к одним сырьевым группам, располагались компактно. Судя по группам 1, 2, 4 и 5, на вскрытом участке подготавливали и утилизировали микронуклеусы, что подтверждается также обилием целых и фрагментированных микропластин.

Общее количество нуклеусов в культурном слое, включая заготовки и выбракованные изделия, насчитывает 17 экз. В качестве первых использовались крупные отщепы, рассеченные пластинчатые сколы и фрагменты блоков каменного сырья.

Наиболее выразительны клиновидные микронуклеусы (5 экз.). Преобладают изделия с одно- или двусторонней обработкой латералей, в ряде случаев частично сохраняющих галечную корку (см. рис. 4, 1 , 4 , 7 – 9 ). Оформление ударных площадок производилось снятиями со стороны фронта и латералей.

К микроформам также отнесены торцовые нуклеусы (см. рис. 4, 5 ) (3 экз.), один из которых в дальнейшем был переоформлен в резец (см. рис. 6, 1 ).

На получение мелких пластин и пластинок ориентированы нуклеус на поперечно рассеченном пластинчатом сколе с узким фронтом по одному продольному краю и чешуйчатой ретушью по другому (см. рис. 4, 2 ), и нуклеусы (3 экз.) на небольших гальках (см. рис. 4, 10 ). Два из них были выбракованы уже на начальной стадии расщепления и только один сработан полностью. О вероятности его переоформления в процессе утилизации свидетельствует серия изготовленных из того же сырья микропластин с правильной огранкой, которые могли быть получены только с клиновидного микронуклеуса.

В коллекцию также входят выбракованные на начальных стадиях расщепления одноплощадочные нуклеусы средних размеров: один с широким выпуклым фронтом, второй торцовый с оформленным отщеповыми снятиями килем. Нуклеусы крупных форм в раскопе не найдены, однако присутствуют полученные с них сколы-заготовки.

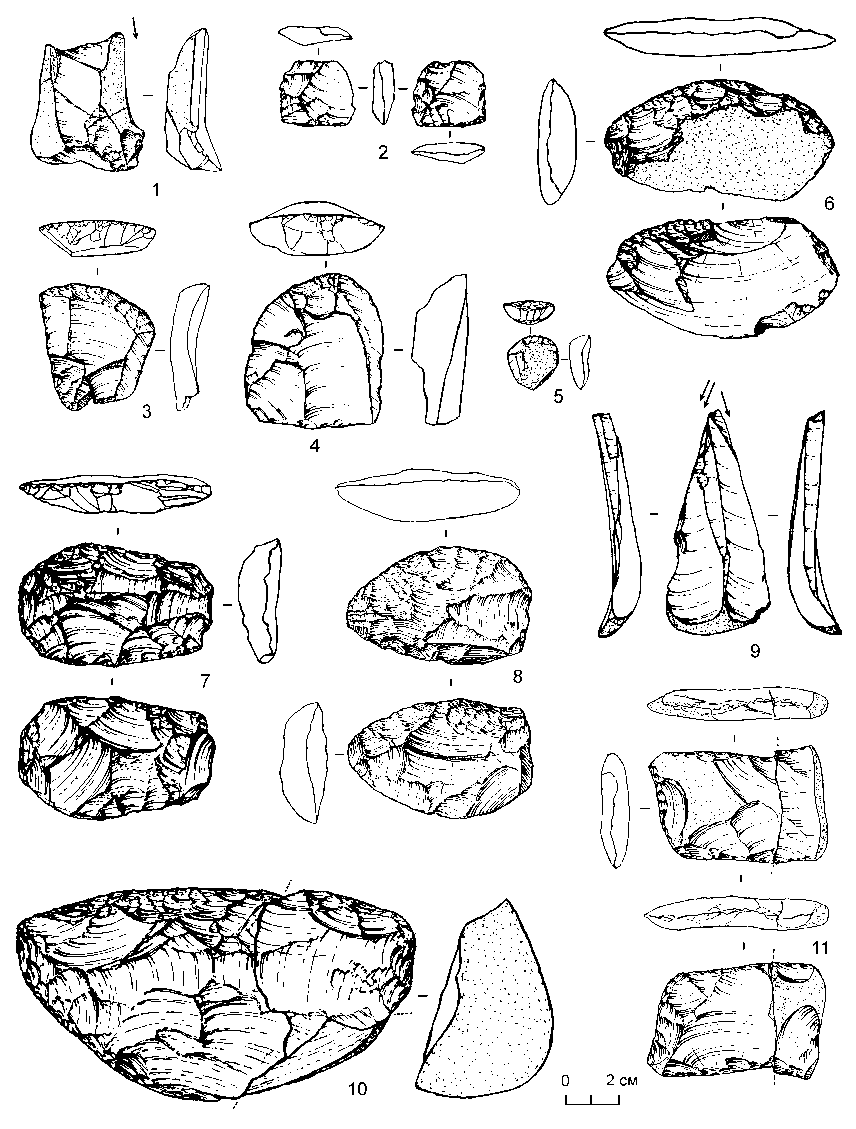

В подъемных сборах коллекция нуклеусов, микронуклеусов и их заготовок значительно более представительна (30 экз.). Можно выделить четыре типологические группы.

Первая представлена клиновидными нуклеусами (7 экз.). Как правило, одна латераль обработана ретушью полностью, вторая – только по килегребневой части (см. рис. 5, 1 – 3 , 7 ). Оформление ударных площадок производилось со стороны фронта, с правой или левой лате-рали. Помимо собственно клиновидных нуклеусов найдены три заготовки, у которых приемы оформления латералей и ударных площадок аналогичны имеющимся у завершенных форм.

Вторая группа объединяет торцовые нуклеусы для мелких пластин (5 экз.). Среди них одноплощадочные монофронты (4 экз.) на отщепах с гладкими ударными площадками, в двух случаях – с односторонней подтеской киля (см. рис. 5, 5). Один нуклеус выбракован из-за трещины, выявленной на начальной стадии расщепления (см. рис. 5, 3). К этой группе отнесен и торцовый двухплощадочный бифронтальный нуклеус с перекрестным расположением фронтов, при этом второй (дополнительный) фронт создан на дистальном конце и латерали исходной формы нуклеуса (см. рис. 5, 4).

Третья группа включает одноплощадочные монофронтальные нуклеусы на небольших гальках и их фрагментах (5 экз.) (см. рис. 5, 10 ). К их отличительным особенностям можно отнести наличие гладкой, оформленной одним сколом, скошенной к контрфронту ударной площадки и широкого выпуклого фронта, несущего негативы снятия мелких пластин. Дуга скалывания активно редуцировалась. Один из нуклеусов представляет собой преформу, подготовленную для серийного снятия заготовок и выбракованную из-за выявленной трещины. Другой нуклеус выбракован в начальной стадии расщепления из-за неудачного оформления ударной площадки. В коллекции имеется также заготовка в виде фрагмента небольшой гальки с подготовленной одним сколом ударной площадкой, с которой, в свою очередь, сняты два первичных отщепа, формирующих выпуклость будущего фронта.

Конусовидные одноплощадочные монофронты для пластинок и микропластин, составляющие четвертую группу изделий (3 экз.), не отмечены в коллекции культурного слоя. В целом они близки к нуклеусам первой группы и отличаются лишь резким сужением к дистальному концу (см. рис. 5, 6 , 8 ).

Примечателен крупный двухплощадочный монофронтальный нуклеус встречного скалывания (см. рис. 5, 11 ). К фронту апплицируются три пластины, к ударным площадкам – два скола подживления. Помимо этого, найдены сколотые с него четыре фрагмента пластин, один из которых апплицируется с дистальным фрагментом ныряющего скола. Все элементы сборки залегали компактной группой на участке береговой отмели.

В коллекции также присутствуют два истощенных одноплощадочных монофронта, крупный конусовидный одноплощадочный монофронт для пластин (см. рис. 5, 12 ), двухплощадочный монофронтальный микронуклеус встречного скалывания и одноплощадочный монофронт, оставленный на начальной стадии утилизации.

Сходство между материалами, полученными в раскопе и в подъемных сборах, подчеркивают как торцовые и клиновидные нуклеусы с идентичным оформлением элементов, так и нуклеусы с широким выпуклым фронтом для мелких пластин и пластинок. Нуклеусы для крупных пластин очень индивидуальны и каких-то определенных серий не образуют.

К орудийному комплексу отнесено 14 предметов из раскопа и 30 из подъемных сборов.

Группа скребков относительно малочисленна (8 экз.). В культурном слое найдены только скребок овально-треугольной формы на плоском отщепе с ретушью по периметру (см. рис. 6, 8 ), микроскребок-унифас с выпуклым крутым широким рабочим краем (см. рис. 6, 12 ) и концевые скребки на пластине с узким рабочим краем, полуреберчатой пластинке и широком обушковом пластинчатом сколе (см. рис. 6, 9 , 16 ). Подобная ситуация наблюдается и в подъемных сборах, где отмечены только концевой скребок с сильно скошенным рабочим краем (см. рис. 6, 3 ); концевой скребок на массивном отщепе с сильно выступающим рабочим краем (см. рис. 6, 4 ) и микроскребок округлой формы (см. рис. 6, 5 ). В целом скребки Бюзы II характеризуются средними размерами и дистальным расположением выпуклого рабочего края на пластинчатой или слегка удлиненной отщеповой заготовке.

Единственное орудие из раскопа, которое можно отнести к скребловидным, изготовлено на крупном первичном отщепе с участками ударной краевой ретуши (см. рис. 6, 19 ).

Скребла из подъемных сборов значительно более представительны (8 экз.). Можно выделить четыре варианта.

Первый составляют скребла «афонтовского типа» небольшого размера, изготовленные на широких отщепах (3 экз.) (см. рис. 7, 6 – 8 ). Степень оформления фасов зависит от формы и массивности заготовки: как правило, дорсал полностью или частично обработан чешуйчатой ретушью, вентрал уплощен сколами, направленными с ударной площадки и (или) обоих краев.

Массивные скребла на расколотых гальках низкокачественных пород со схематичной обработкой рабочего края (2 экз.) объединяются во второй вариант. Одно скребло имеет грубую оббивку вентральной плоскости (см. рис. 7, 10 ).

Третий представлен скреблами на плоских первичных отщепах с приостряющей вентральной или дорсальной ретушью по краю (2 экз.).

Скребловидное орудие на крупном галечном сколе с двумя рабочими краями, сходящимися под прямым углом, можно также выделить в отдельный тип.

Резцы присутствовали как в раскопе (6 экз.), так и на береговой отмели (4 экз.). Только в раскопе найдены срединный резец на отщепе (см. рис. 6, 4 ), угловые резцы на пластинчатых заготовках (см. рис. 6, 3 , 13 , 17 ) и сработанном микронуклеусе (см. рис. 6, 1 ). Единственный вогнуторетушный резец на пластине из культурного слоя (см. рис. 6, 2 ) аналогичен предметам (2 экз.) из подъемных сборов (см. рис. 7, 1 ). Независимо от параметров заготовки предварительно подготовлена вогнутая, отвесно ретушированная площадка, с которой по торцу скола выполнено пластинчатое снятие. Только на береговой отмели найдены крупные срединные резцы на пластинах с противоположно направленными диагональными сколами вдоль обоих краев заготовок (2 экз.) (см. рис. 7, 9 ).

Долотовидные орудия из подъемных сборов (10 экз.) изготовлены как на небольших плоских отщепах (см. рис. 7, 2 ), так и на крупных обломках и сколах (см. рис. 7, 11 ), с одной или двумя парами противолежащих рабочих краев. В раскопе обнаружено только два подобных изделия (см. рис. 6, 10 ).

Фрагменты пластин с краевой ретушью присутствовали как в культурном слое (7 экз.), так и в подъемных сборах (4 экз.). Ни одного целого орудия не найдено. Можно судить только о средних и относительно крупных размерах предметов и о степени ретушной обработки (см. рис. 6, 11 , 14 , 15 ). Микропластины следов ретуширования не имеют (см. рис. 6, 5 – 7 ).

Галечные орудия традиционно для Енисея формировались преимущественно двумя путями, предполагающими использование либо естественной формы гальки с лаконичным оформлением рабочего края, либо радикального рассечения поперек (или отсечения крупного фрагмента) и оформления рабочего края на образовавшейся поверхности. Низкокачественное сырье порождало обилие неудачных заготовок, выбракованных на разных стадиях изготовления, что создавало морфологическую пестроту, не связанную с функцией изделия и практически не поддающуюся систематизации. Для подъемных сборов Бюзы II можно выделить следующие варианты: расколотые поперек гальки (или гальки с отколотым концом) с прямой отвесной оббивкой образовавшейся плоскости; небольшая расколотая галька с выпуклым рабочим краем в виде чоппера; плоская галька с естественной «рукояткой» и крутой оббивкой по широкому округлому краю; массивная треугольная галька с одним отвесно заостренным концом. Единственное галечное орудие, найденное в раскопе, представляет собой струг на выбракованном нуклеусе.

Анализ опубликованных материалов мезолитических памятников Среднего Енисея в контексте коллекции Бюзы II показывает несколько большую архаичность последней. На этом памятнике не было топоровидных изделий и других галечных орудий с перехватом, карандашевидных нуклеусов. Подобно Бирюсинской стоянке, на памятнике Бюза II найдены небольшие скребла «афонтовского типа», срединные резцы, долотовидные орудия. При этом здесь присутствовали и боковые вогнуторетушные резцы, не известные на Бирюсинской стоянке. Небольшие нуклеусы с широким выпуклым фронтом, конусовидные и торцовые нуклеусы для мелких пластин и микропластин сочетались с нуклеусами клиновидными.

В целом от других раннеголоценовых индустрий комплекс стоянки Бюза II отличает полное отсутствие каких-либо мезолитических черт и сохранение традиции изготовления и использования крупных пластин. Всё это позволяет говорить о сохранении на Енисее палеолитической традиции в раннеголоценовое время. Комплекс стоянки Бюза II правомерно отнести к эпипалеолиту, истоки которого, видимо, следует искать в развитии кокоревской археологической культуры, характеризующейся сочетанием нуклеусов для крупных пластин и микронуклеусов и широким распространением техники резцового скола. В то же время наличие характерных форм нуклеусов сближает рассматриваемый комплекс с такими финальнопалеолитическими «индустриями мелких пластин», как Малтат и Конжул. Дискуссионным остается вопрос о роли афонтовской культуры. Типично афонтовский облик имеют небольшие скребла с двусторонней обработкой и мелкие долотовидные орудия, представленные на стоянке Бюза II достаточно выразительной серией.

В настоящее время тема перехода от палеолита к неолиту в Сибири однозначной интерпретации не имеет. Существуют региональные варианты решения, опирающиеся на памятники определенного возраста, выявленные на локальной территории. Стремление рассматри- вать проблему в глобальном ключе – «мезолит Сибири» как этап развития древнего населения всего региона, имеющий определенные конкретно-исторические и типологические характеристики, – неперспективно. Любая подобная концепция не выдержит проверки «на местах» в связи с явной вариабельностью развития археологических культур на этапе рубежа плейстоцена – голоцена. Таким образом, проблема перехода от палеолита к неолиту в Сибири заключается не в том, какой путь правильный: через микролитизацию инвентаря или минуя ее. Проблема в том, в каких палеоэкологических условиях и по какому из этих путей пошло развитие, а также каковы конкретно-исторические формы, в которые облекался этот процесс.

Список литературы Каменные индустрии рубежа плейстоцена - голоцена в долине Среднего Енисея (по материалам стоянки Бюза II)

- Абрамова З. А., Астахов С. Н., Васильев С. А., Ермолова Н. М., Лисицын Н. Ф. Палеолит Енисея. Л., Наука, 1991. 158 с.

- Акимова Е. В., Харевич В. М., Попова Н. Н. Стоянка Бюза-2 - новый памятник раннеголоценового времени на Красноярском водохранилище // Stratum plus. 2016. № 1: Археология и культурная антропология. С. 315-324.

- Ауэрбах Н. К., Громов В. И. Материалы к изучению Бирюсинских стоянок Красноярского округа // Изв. ГАИМК. М.; Л.: ОГИЗ, 1935. Вып. 118. С. 219-245.

- Вдовин А. С., Ямских А. Ф., Ямских Г. Ю., Оводов Н. Д. Позднепалеолитическая стоянка Большая Слизнева // Археология, геология и палеогеография палеолитических памятников юга Средней Сибири. Путеводитель Международного симпозиума. Красноярск: Изд-во «Зодиак», 1992. С. 22-34.

- Лисицын Н. Ф. Мезолитическая стоянка Куртак-2 на Енисее // КСИА. М.: Наука, 1983. № 173. С. 97-102.

- Лисицын Н. Ф. Некоторые итоги изучения каменного века на высоких террасах Енисея // Палеолит и неолит. Л.: Наука, 1986. С. 33-38.

- Лисицын Н. Ф. Поздний палеолит Чулымо-Енисейского междуречья // Тр. ИИМК РАН. СПб.: Петербургское востоковедение, 2000. Т. 2. 230 с.

- Макаров Н. П., Мандрыка П. В., Ямских А. Ф., Зубарева Г. Ю. Археологический материал и палеогеография многослойной стоянки Шалунин Бык // Палеогеография Средней Сибири. Красноярск: [Б. и.], 1995. Вып. 2. С. 113-135.

- Макаров Н. П., Мартынович Н. В., Оводов Н. Д. Пещера Еленева - многослойный голоценовый памятник на среднем Енисее. Краткие итоги изучения // Пещеры: охрана, история исследований, культура, туризм, современное состояние и перспективы научных исследований в пещерах на территории бывшего СССР. Красноярск: [Б. и.], 2009. С. 81-105.

- Хлобыстин Л. П. Изделия из кости и рога палеолитических слоев Бирюсинского поселения // Палеолит и неолит СССР. Л.: Наука, 1972. Т. 7. С. 150-156. (МИА. № 185)

- Sinitsyna G. V., Kuzmina I. E. Paleolithic layers of multilayer site Biriysa on the Middle Yenisey // Topical issues of the Asian Paleolithic. Novosibirsk: IAE SB RAS Publ., 2014. P. 159-172.