Каменный саркофаг из новгородского Пантелеймонова монастыря

Автор: Седов вЛ. В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье

Статья в выпуске: 236, 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена найденному во время раскопок в Пантелеймоновом монастыре каменному саркофагу так называемой «ладьевидной» формы, характерному только для Новгорода Великого. Найденный саркофаг, содержавший два погребения, очевидно, отца и сына, принадлежал, вероятно, заказчикам перестройки собора в 1372 г. Это великолепный образец новгородских саркофагов второй половины XIV - начала XV в., в которых погребали новгородских бояр.

Древнерусская архитектура, монастырские некрополи великого новгорода, каменные саркофаги

Короткий адрес: https://sciup.org/14328076

IDR: 14328076

Текст научной статьи Каменный саркофаг из новгородского Пантелеймонова монастыря

В 2011 г. во время археологических раскопок на территории бывшего Пантелеймонова монастыря, расположенной в пределах музея деревянного зодчества «Витославлицы» на южной окраине Великого Новгорода, был обнаружен каменный саркофаг ладьевидной формы, содержавший нарушенное парное захоронение. Территория монастыря изучается Новгородским архитектурно-археологическим отрядом Новгородской археологической экспедиции с 2007 г. и по настоящее время. До этого в 1978 г. П. А. Раппопорт уже осуществил раскопки северной части собора Пантелеймонова монастыря 1207 г. На плане раскопанной части была показана и ладьевидная плита, как позднее выяснилось – крышка саркофага, о которой исследователь не писал ( Раппопорт , 1980. С. 207). Наши работы продолжили и развили эти работы 1978 г.

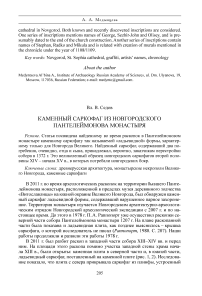

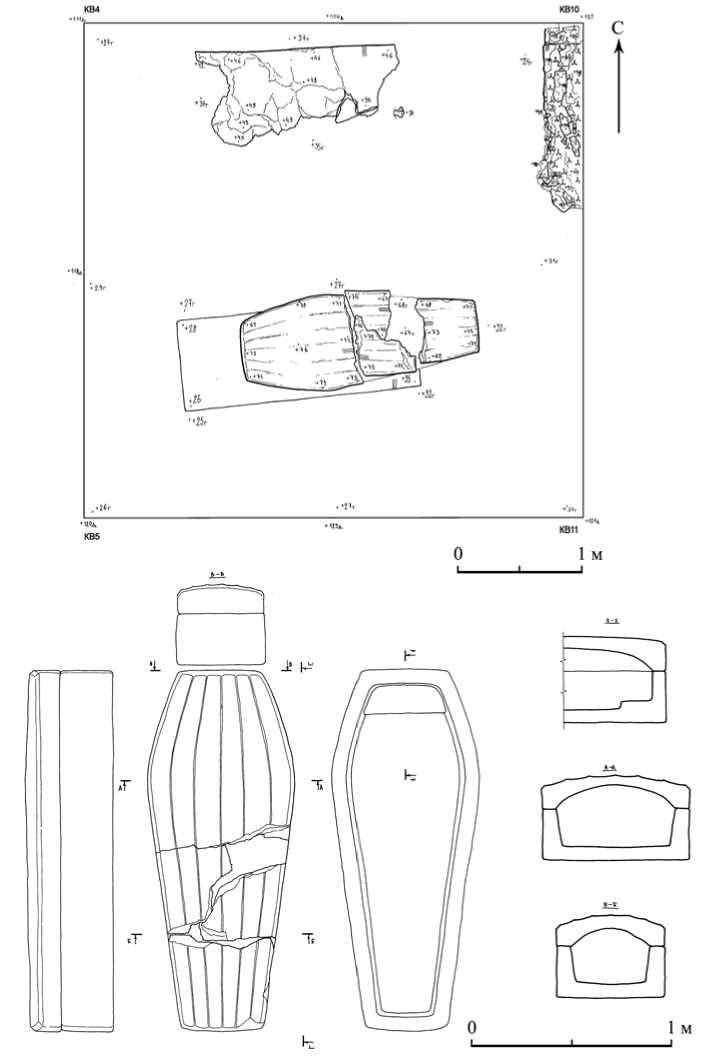

В 2011 г. был разбит раскоп в западной части собора XIII–XIV вв. и перед ним. На площади этого раскопа помимо участка западной стены храма начала XIII в., были открыты: каменная плита в северной части и, в южной части, ладьевидный саркофаг, поставленный на каменной плите (рис. 1, 2). Исследование показало, что плита с севера прикрывала саркофаг из плинфы, устроенный

Рис. 1. Расположение, план, фасады, разрезы саркофага

Рис. 2. Саркофаг до снятия крышки. Вид с юго-запада внутри притвора собора 1207 г., построенного неким Федором Пинещиничем, очевидно, боярином из Людина конца Новгорода – района, с которым был тесно связан Пантелеймонов монастырь (Седов, 2011). Ладьевидный саркофаг был устроен уже вне притвора и даже после того, как собор в 1372 г. был перестроен, а старый притвор разобран. О перестройке собора 1207 г., фактически о его полном возведении взамен рухнувшего здания, говорит Пятая новгородская летопись под 1372 г.: «… того же лета поновиша церковь камену святаго Пантелеймона, бе бо палася» (Шахматов, 1938. С. 204–205).

Ладьевидный саркофаг на крышке имеет характерные для новгородских плит и крышек саркофагов желобки-каннелюры (6 желобков шириной чуть более 10 см), размеры крышки 80 (в самой широкой части) на 190 см. Плита основания, на который саркофаг был поставлен, имеет размеры 74×190 см. Саркофаг явно сдвинут с плиты к востоку, но продольные и поперечные размеры основания и самого каменного гроба совпадают, что позволяет уверенно считать, что саркофаг был сразу поставлен на плиту – и без сдвига.

После снятия крышки саркофага было открыто погребение 9. Оказалось, что восточная часть саркофага была утрачена еще при раскопках П. А. Раппопорта или после них; тогда же, вероятно, саркофаг пытались вытащить в восточную сторону и несколько сдвинули с места. Стенок и дна саркофага в восточной части не было. Разбитые плиты крышки в восточной части были положены на место, так что восточное окончание крышки лежало на грунте. Саркофаг был заполнен

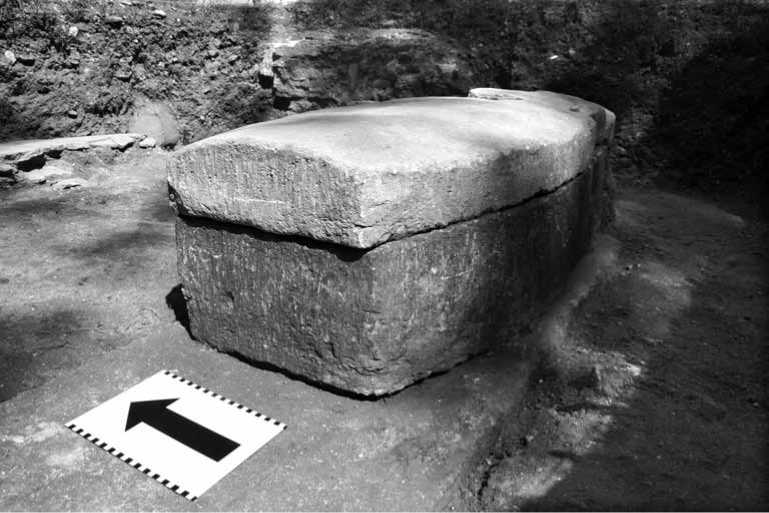

Рис. 3. Саркофаг после снятия крышки. Вид с юга землей. Скелеты (их оказалось два) были перемешаны и сдвинуты, так что представляли собой своеобразный «ком» из костей примерно в середине саркофага. Погребение содержало останки двух человек, мужчины 45–55 лет и второго мужчины, 35–45 лет (определение А. А. Евтеева). Благодаря разнице в возрасте, установленной по черепам, можно было достаточно точно разделить кости посткраниальных скелетов, относящиеся к двум этим индивидам.

Возможно, в данном случае мы имеем дело с обычаем погребения сына в «отнем гробе», зафиксированным в летописях. Так, в 1342 г. в церкви Сорока Мучеников был погребен «в отне гробе» сын посадника Юрия Мишинича, посадник Варфоломей Юрьевич: «Месяца октября преставися раб божии Валфромеи, посадник нов-городчкыи, сын Юрья Мишинича, на память святых Мученик Маркияна и Манту-рия, в 25; и положиша тело его в отне гробе, владыка Василии с игумены и с попы. Покои, господи, душю его со всеми святыми» (НПЛ. С. 355). Место погребения выясняется из сообщения Новгородской Четвертой летописи: «Преставися посадник Валфромеи Юрьевич октября 25 и положен оу Святых 40» (ПСРЛ 4. С. 274).

Саркофаг из Пантелеймонова монастыря, как уже было отмечено, принадлежит к типу ладьевидных, он тщательно высечен из известняка, похожего на белый камень, светло-кремового цвета. Стенки слегка пологие, расширяющиеся внутри к дну. Имеется подушка в изголовье, приподнятая на 4 см (рис. 3). Нижняя сторона крышки изогнута в виде плавно круглящегося коробового свода, тогда как верхняя – изогнута полого и обработана желобками. Длина саркофага 180 см, ширина в изголовье 45 см, в районе плеч – 80 см, в ногах – 40 см. Высота саркофага без крышки следующая: снаружи – 25 см, внутри – 20 см; с крышкой высота стенок саркофага была около 35 см по сторонам, а посередине – около 45 см.

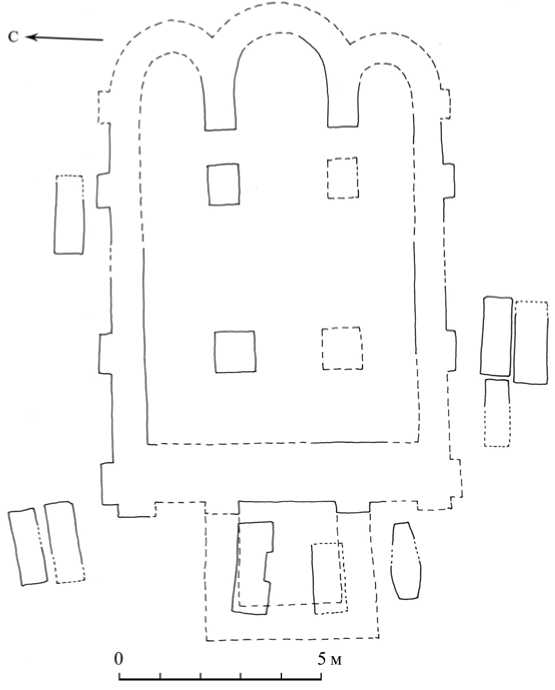

Рис. 4. Собор Пантелеймонова монастыря. План плит и саркофагов

По своему типу саркофаг из Пантелеймонова монастыря сходен с рядом подобных новгородских саркофагов: саркофагом с северной стороны собора Благовещенского монастыря на Мячине, саркофагом погребения 25 с юга от того же собора и саркофагами из церкви Спаса на Ковалеве ( Сережникова, Пежемский, 2009). Следует отметить, что этот саркофаг принадлежит к лучшим образцам новгородских антропоморфных саркофагов ладьевидной формы.

Саркофаг, как уже было сказано, был поставлен на прямоугольную в плане каменную плиту толщиной около 10 см. Верхняя плоскость этой плиты обработана железным инструментом, следы которого образуют характерную «елочку», насчитывается 4 ряда такой двойной «елочки» и еще половинка ряда. Это первый известный нам случай постановки саркофага на специальную плиту-основание.

Ладьевидный саркофаг из Пантелеймонова монастыря можно датировать временем после 1372 г., когда храм Пантелеймона был практически выстроен вновь. Вероятнее всего, мы имеем дело с устройством погребения ктиторов этой перестройки.

Можно думать, что сначала в «каменном гробе» был похоронен отец, собственно ктитор, а затем, вероятно, – его сын (или другой близкий родственник, что менее вероятно). Каменный саркофаг был погружен в землю у западной стены нового храма, параллельно с более ранним погребением, тоже вероятно, ктиторским, устроенным в притворе (рис. 4). Все остальные выделяющиеся погребения монастырского некрополя, относящиеся к концу XIV–XV в., были сделаны не в саркофагах, а под каменными плитами, положенными на грунт над могильной ямой с деревянным гробом или колодой. Ясно, что ладьевидный саркофаг резко выделяется среди подобных плит как изделие более сложное и дорогостоящее, а, значит, более статусное. Именно это позволяет предположить, что в саркофаге были погребены знатные лица, вероятнее всего, – ктиторы перестройки монастырского собора.

Список литературы Каменный саркофаг из новгородского Пантелеймонова монастыря

- НПЛ -Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов/Под ред. А.Н. Насонова. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 640 с.

- ПСРЛ 4 -Новгородская четвертая летопись (Полное собрание русских летописей. Т. 4. Ч. 1). М.: Языки русской культуры, 2000. 728 с.

- Раппопорт П.А., 1982. Церковь Пантелеймона в Новгороде//КСИА. Вып. 172. С. 79-82.

- Седов Вл.В., 2011. О ранней истории новгородского Пантелеймонова монастыря//Древняя Русь. № 4. С. 13-31.

- Сережникова Д.С., Пежемский Д.В., 2009. Ладьевидные саркофаги Великого Новгорода//Великий Новгород и Средневековая Русь: сб. ст. к 80-летию академика В.Л. Янина/. М.: Памятники исторической мысли. С. 200-219.

- Шахматов А.А., 1938. Обозрение русских летописных сводов XIV-XVI вв. М.; Л.: Изд-во АН СССР 372 с.