Каналы травления в гранатах из аллювия р. Сюзью (Южный Тиман)

Автор: Никулова Н.Ю., Бурцев И.Н., Макеев Б.А., Филиппов В.Н., Машин Д.О.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 12 (288), 2018 года.

Бесплатный доступ

Гранаты, пронизанные многочисленными каналами травления, обнаружены в шлиховой пробе из аллювия р. Сюзью (Южный Тиман). Морфологические особенности, внутреннее строение и химический состав граната изучены с помощью сканирующего электронного микроскопа. Установлено, что это типичные для скарнов андрадит-гроссуляры, однако обладающие несвойственными им отрицательными формами рельфа - каналами травления и клиновидными впадинами. Подобные образования, традиционно считающиеся типоморфным признаком пиропов алмазоносных ассоциаций, впервые обнаружены в кальциевых гранатах. Сделано предположение о том, что возникновение отрицательных форм рельефа обусловлено эпигенетическими изменениями в результате пребывания минерала в коре выветривания.

Гранат, микроструктура, скарн, каналы травления, кора выветривания

Короткий адрес: https://sciup.org/149128706

IDR: 149128706 | УДК: 549.6:552.512/551.733(234.851) | DOI: 10.19110/2221-1381-2018-12-12-15

Текст научной статьи Каналы травления в гранатах из аллювия р. Сюзью (Южный Тиман)

На северо-восточном склоне Южного Тимана, в верховье р. Сюзью, левого притока р. Ижмы (рис. 1), в шлиховой пробе из аллювия, дренирующей в зону несогласного контакта глинисто-известняковой верхнедевонской ижемской (D 3 й ,) и псаммитовой среднеюрской сысольской (J 2 ss ,) свит, обнаружены зерна граната с необычным внутренним строением. Морфологические и химические особенности характе-

Рис. 1. Схема расположения участка работ (1)

Fig. 1. Location of the work site (1)

ризующегося устойчивостью к механическому и химическому выветриванию граната позволяют устанавливать условия образования содержащих его магматических и метаморфических пород, получать сведения об источниках обломочного материала и их постдиагенетических преобразованиях осадочных пород, использовать его в качестве минерала-индикатора при поиске и разведке различных типов месторождений полезных ископаемых. Наличие геолого-геофизических предпосылок обнаружения в районе коренной алмазоносно-сти, а также присутствие проявлений редкоземельно-редкометалльной минерализации делают актуальным получение сведений об источниках обнаруженных нами обломочных гранатов.

В геологическом строении северной части Южного Тимана принимают участие метатерригенные образования рифейско-вендского фундамента, среднедевонско-верхнепермского, среднеюрского с реликтами коры выветривания в основании и неоген-кайнозойского структурных ярусов [4, 5]. Моноклинальное залегание пород осложнено разрывными нарушениями северозападного простирания и оперяющими их мелкими разломами. По геофизическим данным, подтвержденным результатами бурения, к юго-западу от места находки изученных гранатов установлены тела вендских биотитовых микроклин-плагиоклазовых гранитов ни-жнеомринского комплекса (yV no ), прорывающих породы фундамента и перекрытых алевролитами джьер-ской свиты (D 3 dz ) верхнего девона. К западу расположены раннефранские субинтрузивные образования Канино-Тиманского долеритового комплекса (eD 3 kt ), по петрохимическим параметрам отвечающие толеито-вым долеритам, в зонах контактов с вмещающими породами имеющие повышенную щелочность, глинозе-мистость или карбонатность.

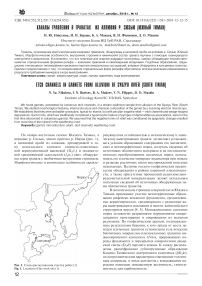

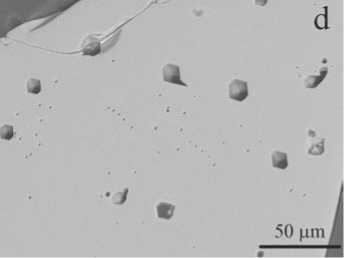

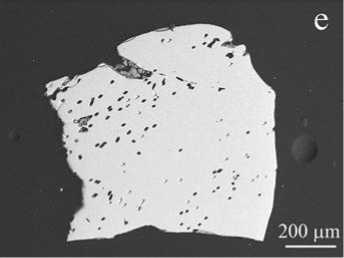

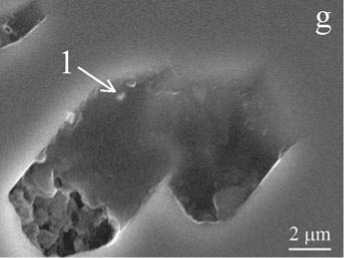

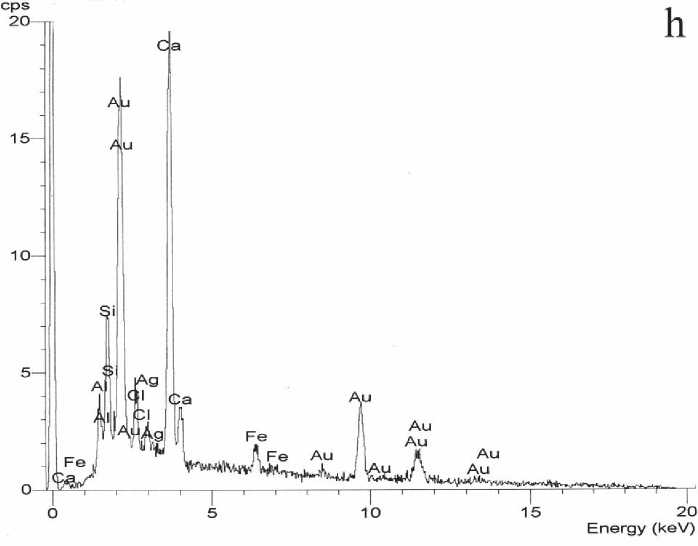

Рис. 2. Особенности строения и состава граната: a—c общий вид и внутренняя структура зерна, обр. N-5-2: a — в отраженном свете, b — в проходящем свете; c — устья каналов на поверхности зерна, обр. 2; d — каналы различных размеров и ориентировки на полированном срезе, обр. N-5-1; e — полированная поверхность с неравномерно распределенными устьями каналов и клиновидными впадинами, обр. N-5-2; f — микрослои-стое строение внутренней поверхности канала, обр. N-5-1; g — микрокристалл

золота (1) в устье канала, заполненного микрозернами плагиоклаза, гематита и кварца, обр. N-5-2; h — спектр микрокристалла золота, обр. N-5-2

Fig. 2. Features of structure and composition of garnet: a — c general view and internal structure of the grain, sample N-5-2: a — in reflected light, b — in transmitted light; c — mouth of channels on surface of the grain, sample 2; d — channels of various sizes and orientation on a polished section, sample N-5-1; e — polished surface with unevenly distributed mouths of channels and wedge-shaped depressions, sample N-5-2; f — microlayer structure of inner surface of the channel, sample N-5-1; g — gold microcrystal (1) at the mouth of a channel filled with plagioclase, hematite and quartz micrograins, sample N-5-2; h — spectrum of gold microcrystal, sample N-5-2

Объектом исследования является гранат из гравийно-песчано-глинистых аллювиальных отложений р. Сюзью (рис. 1). В тяжелой фракции шлиховой пробы № 280 (96°15'50.55'' с. ш; 70°83' 07.0'' в. д.) установлены: циркон, турмалин, гранат, шпинель, пироксен, амфибол, эпидот, ставролит, пирит, сфалерит, рутил, анатаз, ильменит, лейкоксен, золото. Гранат представлен прозрачными и полупрозачными, в разной степени окатанными кристаллами и их обломками различной насыщенности розового, розовато- и желтовато- коричневого и темно-бурого цвета. В пробе обнаружено несколько зерен граната, обладающих необычной организацией внутреннего пространства, видимой под бинокуляром.

Зерна граната извлечены из шлиховой пробы объемом 20 л. Изучение морфологических особенностей, внутреннего строения и химического состава гранатов проведено в ЦКП «Геонаука» на сканирующем электронном микроскопе JSM—6400 с энергетическим спектрометром Link. Ускоряющее напряжение и ток на 13

образцах — 20 кВ и 2х10 -8 A соответственно. В качестве стандартов использовались сертифицированные стандарты фирмы Microspec.

Морфология, внутреннее строение и состав граната

Гранат представлен розовато-коричневыми сла-боокатанными обломочными зернами размером 0.5— 1.5 мм, в которых при больших увеличениях под оптическим микроскопом выявляется неоднородность внутреннего строения — весь объем зерна пронизан тончайшими трубчатыми каналами шестигранной формы, многократно изгибающимися под прямым углом в различных направлениях (рис. 2, a—c). На полированных срезах зерен видно, что каналы в кристаллах распределены неравномерно и имеют различную площадь сечения, а на поверхности зерен присутствует еще один тип отрицательных форм рельефа — клиновидные впадины (рис. 2, e). Внутренняя поверхность стенок каналов ми-крослоистая (рис. 3, f). Некоторые устья каналов заполнены микрозернами гематита, плагиоклаза, кварца, серебросодержащего золота с соотношением Au:Ag примерно 4:1 (рис. 2 g, h).

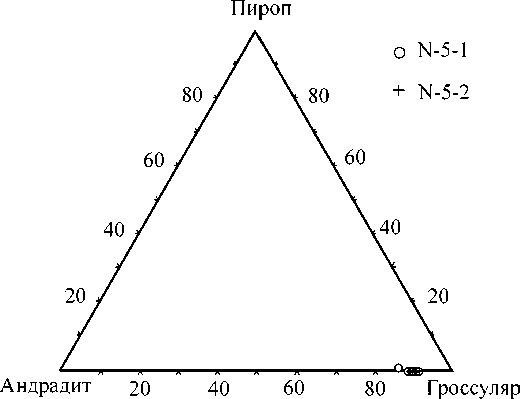

Гранаты андрадит-гроссулярового ряда (Ca 316 _ 3 37 Mg0-0.05Mn0-0.01)3.16-3.37(A11.67-1.76Fe0.19-0.24Ti0-0.03)1.90-1.97 Si 2 73 2 89 O 12 не содержат включений минералов и имеют одинаковый состав краевых и внутренних частей зерен (см. таблицу, рис. 3).

Обсуждение результатов

Образование отрицательных форм рельефа в виде различных каналов травления, развивающихся по дефектам кристаллической решетки, присуще гранатам Якутской алмазоносной провинции [1, 2, 8]. Гранаты из кимберлитов лишены ростовых дефектов структуры и зональности, свойственных иным типам гранатов, а дефекты структуры в форме дислокаций имеют эпигенетический характер, связаны с пластическими деформациями решетки граната под действием течения вещества мантии и проявляются в форме каналов травления, соответствующих краевым дислокациям в структуре гранатов. При этом изгибы каналов травления соответствуют блокам, параллельным плоскостям поверхности кристалла. Эти наблюдения подтверждены экспериментальными исследованиями, показавшими возможность появления каналов травления в гранатах в обычных P-T-условиях в присутствии смеси органических кислот [3]. Гранаты с таким типом коррозии становятся механически менее устойчивыми и в ореолах дальнего сноса практически отсутствуют. Эта особенность пиропов из мезозойских кор выветривания использовалась в качестве одного из диагностических признаков генезиса гранатов для шлихового метода поисков кимберлитовых тел в Малоботуобинском алмазоносном районе [1, 2, 8].

Состав изученных андрадит-гроссуляров аналогичен составу гранатов из скарнов по мраморизованным известнякам на контакте штока гранитов в Джидинском рудном районе в Западном Забайкалье [9], гранатов ранней генерации из золотоносных эндоскарнов Коммунаровского рудного поля Саяно-Алтайской золоторудной провинции [6] и мраморов [7]. Для гранатов Коммунаровского рудного поля А. Ф. Коробейников [6] методом нейтронной активации установил содержа- 14

Химический состав (мас. %), формульные коэффициенты и миналы

Chemical composition (wt. %), formula coefficients and minals

|

Оксид Oxide |

№ точки / № point |

|||||||

|

N-5-1 |

N-5-2 |

|||||||

|

1 |

2 |

3 |

9 |

8 |

1 |

2 |

3 |

|

|

MgO |

— |

0.38 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

A1 2 O 3 |

18.05 |

18.13 |

18.36 |

19.37 |

18.97 |

18.44 |

17.92 |

19.97 |

|

SiO 2 |

35.53 |

34.76 |

35.93 |

36.01 |

37.11 |

35.43 |

34.54 |

37.2 |

|

CaO |

36.93 |

37.67 |

36.69 |

40.86 |

40.91 |

39.28 |

39.85 |

40.61 |

|

TiO 2 |

0.32 |

0.57 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

MnO |

— |

0.17 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

Fe 2 O 3 |

3.6 |

4.01 |

3.49 |

3.41 |

4.12 |

3.45 |

3.9 |

3.3 |

|

Сумма |

94.43 |

95.69 |

94.47 |

99.65 |

101.11 |

96.60 |

96.21 |

101.08 |

|

Si 4+ |

2.86 |

2.76 |

2.89 |

2.74 |

2.79 |

2.78 |

2.73 |

2.79 |

|

A1 3+ |

1.71 |

1.70 |

1.74 |

1.74 |

1.68 |

1.71 |

1.67 |

1.76 |

|

Ti 4+ |

0.02 |

0.03 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Fe 3+ |

0.22 |

0.24 |

0.21 |

0.20 |

0.23 |

0.20 |

0.23 |

0.19 |

|

Mg 2+ |

0 |

0.05 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Ca 2+ |

3.19 |

3.21 |

3.16 |

3.33 |

3.30 |

3.31 |

3.37 |

3.26 |

|

Mn 2+ |

0 |

0.01 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Пир |

0 |

1.38 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Спес |

0 |

0.35 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Андр |

12.18 |

13.89 |

10.82 |

10.1 |

12.18 |

10.67 |

12.2 |

9.54 |

|

Грoс |

87.82 |

84.2 |

89.18 |

89.9 |

87.82 |

89.33 |

87.8 |

90.46 |

Рис. 3. Фигуративные точки состава гранатов Fig. 3. Figurative points of garnet composition ние золота от 0.1 до 22.1 мг/т. Золотосодержащие скарны сформировались в ходе становления гранитоидных интрузий, воздействовавших на вмещающие известково-песчаниковые породы, результатом чего стала мраморизация известняков и образование биотитовых роговиков. На метаморфические породы накладывались пневматолические процессы или процессы выщелачивания, сменившиеся после затвердевания гранитов в приконтактовых частях, вблизи ослабленных зон дробления, гидротермальными.

Таким образом, изученные гранаты отличаются по строению, но сходны по составу с гранатами из скарнов и, наоборот, сходны по особенностям строения, но отличаются по составу от пиропов Якутской алмазоносной провинции. Общей особенностью изученных гранатов и якутских пиропов является их пребывание в латеритной коре выветривания.

Заключение

Проведенное изучение состава и строения гранатов позволяет сделать следующие выводы:

-

1. Воздействие гидротермальных растворов на имеющие дислокационные дефекты гранаты могло привести к образованию каналов травления, однако мы считаем наиболее вероятным связь появления отрицательных форм рельефа в изученных нами зернах граната с гипергенными процессами в раннемезозойской коре выветривания, реликты которой установлены в основании мезозойского структурного этажа. Микрозерна различных минералов, в том числе золота, попали в каналы и клиновидные впадины механическим путем. Заполнение клиновидной впадины микрозернами хорошо различимо на срезе зерна (рис. 2, e).

-

2. Поскольку единственный в районе гранитный комплекс имеет вендский возраст, перекрыт чехлом осадочных отложений и не затронут ни мезозойским, ни современным эрозионным врезом, можно утверждать, что источник описанных гранатов расположен вне рассматриваемого района, а промежуточным коллектором для них предположительно являлась досред-неюрская кора выветривания в основании разреза сы-сольской свиты.

Образование отрицательных форм рельефа, свойственное пиропам, может возникать и в гранатах другого состава в результате выщелачивания вещества органическими кислотами во время пребывания минерала в коре выветривания.

Авторы благодарят д. г.-м. н. И. И. Чайковского и д. г.-м.н. А. М. Пыстина за консультации.

Список литературы Каналы травления в гранатах из аллювия р. Сюзью (Южный Тиман)

- Афанасьев В. П., Харькив А. Д., Соколов В. Н. Морфология и морфогенез гранатов из кимберлитов Якутии // Геология и геофизика. 1979. № 3. С. 88-99.

- Афанасьев В. П., Зинчук Н. Н., Похиленко Н. П. Морфология и морфогенез индикаторных минералов кимберлитов. Новосибирск: Геофилиал Издательства СО РАН; Манускрипт, 2001. 276 с.

- Афанасьев В. П., Снегирев О. В., Козьменко О. А., Похиленко Н. П. Экспериментальное исследование выветривания гранатов из кимберлитов в латеритной коре выветривания (путем травления в органическом травителе АТФ-Na-соль) // ДАН. 2014. Т. 459. № 4. С. 459-463.

- Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:200 000. Издание второе. Серия Тиманская. Лист P-39-VI (Ухта). Объяснительная записка / Ф. Л. Юманов, Н. С. Сиваш, Н. Ф. Иванов, Л. И. Опаренкова, Н. В. Куделина. Санкт-Петербург: ВСЕГЕИ, 2004. 251 с.

- Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1000000 (третье поколение). Мезенская серия. Лист Р-39 (Сыктывкар). Объяснительная записка / Н. М. Пармузин, К. Э. Якобсон, А. Ю. Вовшина, О. А. Воинова и др. СПб.: Изд-во СПб. картфабрики ВСЕГЕИ. 2016. 478 с.

- Коробейников А. Ф. Гранаты золотоносных скарнов Саяно-Алтайской складчатой области // Извeстия Томского политехнического института.1976. Т. 289. С. 37-46.

- Соболев Н. В. Парагенетические типы гранатов. М.: Наука, 1964. 218 с.

- Хмельков А. М. Основные минералы кимберлитов и их эволюция в процессе ореолообразования (на примере Якутской алмазоносной провинции). Новосибирск: АРТА, 2008. 252 с.

- Шмотов А. П. К вопросу об образовании скарнов и околоскарновых пород вокруг киммерийских гранитов в Джидинском рудном районе // Материалы по геологии рудных месторождений Западного Забайкалья / АН СССР, Сибирское отделение, Восточно-сибирский филиал (Труды Восточно-Сибирского Геологического Института. Серия геологическая. Вып. 1). Иркутск: Иркутское книжное издательство, 1960. С. 182-193.