Капиллярное структурообразование сырьевых композиций на основе минеральных вяжущих веществ

Автор: Белов Владимир Владимирович, Новиченкова Татьяна Борисовна, Образцов Илья Владимирович

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Статья в выпуске: 4 т.2, 2010 года.

Бесплатный доступ

На основе представлений о капиллярном структурообразовании в цементных сырьевых композициях, включая микро- и наноуровень, базирующихся на закономерностях формирования полидисперсных структур в условиях баланса межчастичных сил в трехфазных дисперсных системах, рассматриваются предпосылки для разработки научной методики определения оптимальной влажности сырьевой смеси для получения наибольшей прочности бетона из жестких сырьевых смесей.

Дисперсные системы, наночастицы, прессованные бетоны на цементной связке, капиллярное структурообразование, оптимальная влажность, баланс межчастичных сил

Короткий адрес: https://sciup.org/14265513

IDR: 14265513

Текст научной статьи Капиллярное структурообразование сырьевых композиций на основе минеральных вяжущих веществ

последние годы в строительной индустрии резко возрос интерес к технологии бетонных изделий из полусухих сырьевых смесей (трубы и кольца, тротуарные и облицовочные плиты, бетонный кирпич и другие), полученных способами вибропрессования или полусухого прессования на гидравлических прессах с последующей тепловлажностной обработкой или без нее. Основным условием при использовании этой технологии является возможность немедленной распалубки отформованного изделия без повреждений. В этом случае не требуется дорогостоящего набора форм, а номенклатура изделий характеризуется многообразием размеров, дизайна и свойств. Материалы и изделия из жестких и сверхжестких (полусухих) смесей при условии оптимизации составов можно изготавливать с низким содержанием вяжущего вещества. При этой технологии наибольшее значение приобретает подбор составов сырьевых композиций, которые должны обеспечивать оптимальную гранулометрию с целью достижения возможности плотной упаковки зерен, снижения упругого расширения прессовки после снятия давления и исключения перепрессовочных трещин [1].

Следует отметить, что, помимо содержания воды и цемента как основных факторов, на предел прочности на сжатие изделий из полусухих бетонных смесей в сыром и затвердевшем состояниях в значительной степени влияют:

-

• используемые исходные материалы (вид и гранулометрический состав, форма гранул, вид цемента);

-

• водопотребность, а также плотность упаковки твердых веществ;

-

• содержание мелкодисперсного наполнителя;

-

• тип и количество добавок;

-

• вид и энергия уплотнения;

-

• внешние влияющие параметры (температура и т. п.) [2].

В последние годы большие надежды в совершенствовании и даже кардинальном улучшении технологии и качества строительных материалов связываются с применением нанотехнологий и наночастиц [3], причем последних, прежде всего, – в качестве наномодификаторов растворных и бетонных смесей [4].

Известно, что характерной чертой нанообъектов является их двойственная природа. С одной стороны, они достаточно большие, в отличие от отдельных атомов и молекул, чтобы быть просто квантовой системой, и слишком маленькие, чтобы о квантовых эффектах можно было полностью забыть. Дисперсные системы, к которым относятся сырьевые композиции, применяемые для производства большинства строительных материалов, в традиционном для физической химии поверхностных явлений смысле относятся к грубодисперсным, так как имеют частицы размером, как правило, более 1 мкм. Поэтому роль поверхностных явлений и контактных взаимодействий, которая изначально представляется основополагающей в наносистемах и нанотехнологиях, в структурообразовании обычных дисперсных систем искусственно занижалась. В то же время, вне всякого сомнения, поверхностные явления оказывают существенное влияние на свойства и структуру дисперсных систем, ход технологических процессов, а в конечном счете – на структуру и свойства материалов и изделий.

Характер структуры строительного материала как дисперсной системы во многом определяется характером и величиной (балансом) связей или сил сцепления между структурными элементами. В зависимости от вида этих связей, в дисперсных системах выделяют прочные фазовые контакты в конденсационных или кристаллизационных структурах дисперсных материалов, непосредственные атомные контакты в сухих порошках и сравнительно слабые силы молекулярного взаимодействия (ван-дер-ваальсовые), действующие между частицами через прослойки жидкой фазы, в коагуляционных структурах. Расчеты по критическому размеру частиц, участвующих в структурообра-зовании, выполненные Н.Б. Урьевым [5] с учетом только коагуляционных взаимодействий, показывают, что коагуляционные структуры могут образовывать частицы до 100 мкм, т.е. с характерным для грубодисперсных систем размером.

Помимо указанных видов взаимодействий, необходимо выделить такие важные взаимодействия, как капиллярные, проявляющиеся в трехфазных («твердая – жидкость – газ») дисперсных системах, к которым относятся подавляющее большинство сырьевых (бетонных, растворных, силикатных и т.п.) композиций для изготовления строительных материалов. Преобладание капиллярных сил над другими составляющими межчастичного взаимодействия особенно заметно для частиц размером более 10 мкм, вплоть до 1–2 мм. Именно действием сил капиллярного сцепления объясняются экстремальные зависимости насыпного объема, уплотняемости сырьевых смесей, а также прочности свежесформованных изделий. Капиллярное сцепление проявляется также в капиллярно-пористых телах, структурные элементы которых в основном соединены другими связями некапиллярного характера. В этих телах силы капиллярного сцепления создают внутренние напряжения, вызывающие усадочные деформации, они также влияют на прочность материала.

Глубинные причины рассмотренных явлений, в особенности экстремального характера изменения прочности как свежесформованного, так и затвердевшего изделия от водотвердого отношения, кроющиеся в специфическом структурообразовании увлажненных сырьевых композиций на основе минеральных вяжущих веществ и имеющие фундаментальный характер, представляют большой интерес как для науки, так и для практики и служат предметом данной работы. Установление механизма действия капиллярного сцепления позволит оптимизировать и прогнозировать влияние влажности на плотность, связность, реологические и формовочные свойства порошкообразных строительных смесей из значительно отличающихся по дисперсности компонентов, что открывает возможность управления технологическими свойствами сырьевых композиций в производстве бетонных, силикатных, керамических и других строительных материалов.

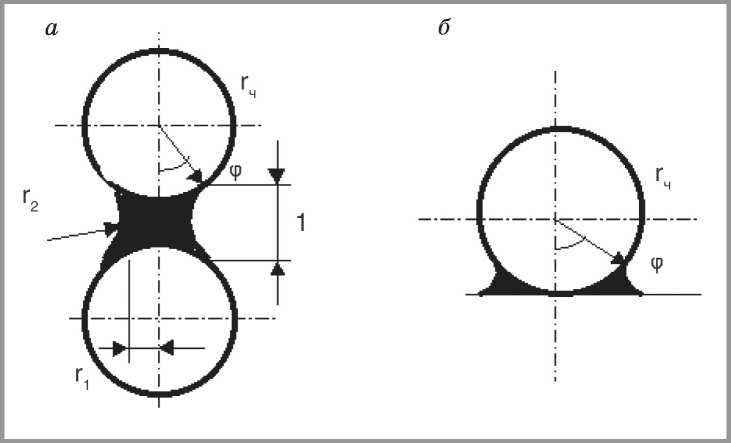

При длительном нахождении дисперсной системы при повышенной влажности воздуха или введении в нее жидкости в достаточном количестве, после образования адсорбционных слоев максимальной толщины жидкость накапливается в зазорах между частицами и удерживается там силами поверхностного натяжения, образуя жидкостную «манжету», ограниченную «мениском» двоякой кривизны. Появление «менисков» в зонах контакта между частицами порождает в дисперсной системе, в дополнение к перечисленным силам межчастичного взаимодействия, еще одну систему сил, обусловленных поверхностным натяжением жидкости и капиллярным давлением. На рис. 1 показано искривление жидкости в зазоре между двумя частицами шарообразной формы, а также между шарообразной частицей и плоскостью, приводящее к их стягиванию в результате сил поверхностного натяжения (первая составляющая силы капиллярного сцепления), а также растяжения

Рис. 1. Силы капиллярного сцепления: а – между двумя шарообразными частицами; б – между шарообразной частицей и плоскостью жидкости и появления в ней отрицательного капиллярного давления (вторая составляющая силы капиллярного сцепления).

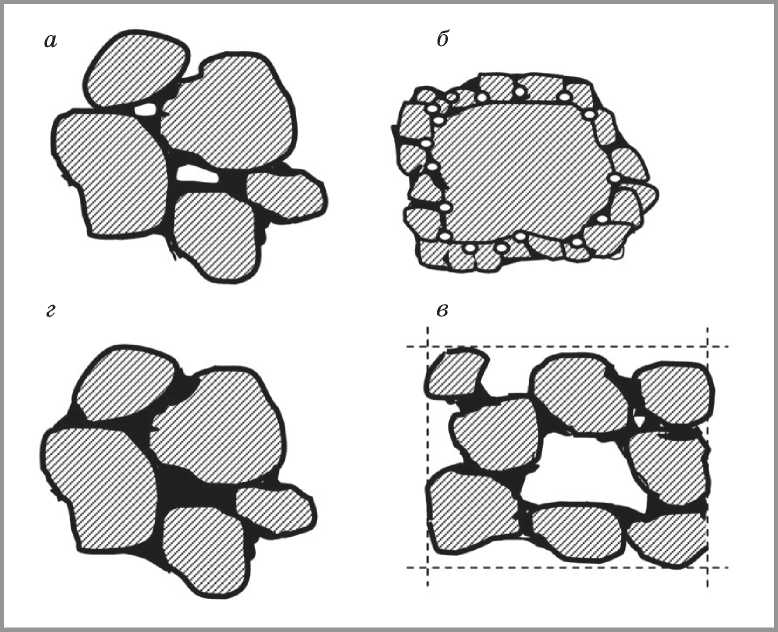

Если речь идет не о двух частицах, а об отдельных агрегатах, образующихся из частиц, (рис. 2а, б) и трехфазной дисперсной системе (рис. 2в), то в каждом контакте между частицами образуются «мениски» и появляются силы капиллярного сцепления, которые можно назвать внутренними. Капиллярное сцепление в таких агрегатах и системах определяется суммарной величиной внутренних сил капиллярного сцепления, действующих в контактных зонах между частицами. Когда все внутренние поры агрегата заполнены жидкостью, агрегат становится, по сути, двухфазной системой, а «мениски» находятся только на внешней поверхности агрегата (рис. 2г). Создаваемое этими «менисками» отрицательное давление приводит к всестороннему сжатию агрегата внешними капиллярными силами. При большем содержании жидкости «мениски» на поверхности агрегата исчезают, а частицы удерживаются вместе с помощью поверхностного натяжения жидкости в капле, если нет условий для коагуляционных или иных типов взаимодействий.

Среди наиболее ранних работ, в которых рассматривается влияние влажности на свойства дисперсных систем, относящихся к механике грунтов, почвоведению, дорожному грунтоведению – работы

Рис. 2. Капиллярные структуры в дисперсных системах:

а – трехфазная гранула; б – трехфазная глобула;

в – ячеисто-глобулярная структура; г – двухфазная гранула

Г.И. Покровского, Е. Фрейсине, а также технологии бетона (В.В. Михайлов). В работах [6–8] исследовано влияние влажности на плотность в насыпном и уплотненном состояниях цементно-водных дисперсий. Был установлен экстремальный характер этих зависимостей, причем минимальная насыпная плотность дисперсий и максимальное давление прессования до достижения одинаковой межзерновой пустотно-сти наблюдались при близких значениях водоцементного отношения. Аналогичный характер зависимостей от водотвердого отношения был получен для уплотненных и свободноуложенных дисперсий на основе молотого кварцевого песка. Снижение плотности дисперсий при увеличении влажности от нуля до определенного значения авторы указанных работ объясняют расклинивающим действием пленок воды, находящихся на частицах системы, а роль капиллярных сил они видят в самоуплотнении системы при дальнейшем увеличении влажности. При этом влияние ПАВ на прессуемость трехфазных дисперс-

В.В. БЕЛОВ и др. Капиллярное структурообразование сырьевых композиций ных систем представляется как изменение баланса между пленочным и капиллярным давлением за счет увеличения или уменьшения под действием ПАВ пленочного давления. Однако данные гипотезы не позволяют объяснить того факта, что минимальная плотность упаковки дисперсий как в свободноуложенном, так и в уплотненном состояниях достигается при влажности, значительно большей значения, которое может быть достигнуто системой в результате адсорбции влаги из воздуха и при котором заканчивается формирование устойчивых адсорбционных слоев, обладающих расклинивающим действием.

Поскольку капиллярное сцепление имеет место во всех трехфазных дисперсных системах, применяемых для производства строительных материалов, а сами они весьма разнообразны, то изучение капиллярного сцепления в данной работе велось на модельных системах из кварцевого (Вольского) песка, как молотого с различной степенью дисперсности, так и в виде смеси молотого песка и песка естественной крупности. Закономерности действия капиллярного сцепления, установленные на кварцевом песке, проверялись на более сложных системах – сырьевых смесях, применяемых в производстве строительных материалов.

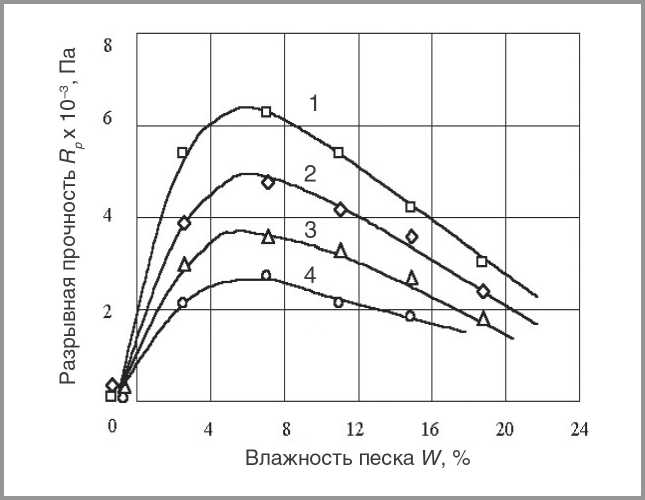

Измерения прочности на разрыв образцов из молотого песка (рис. 3), смеси молотого песка и песка естественной дисперсности, а также известково-песчаных и цементно-песчаных смесей, уплотненных до постоянной пористости, в зависимости от влажности, экспериментально подтвердили существование максимума капиллярного сцепления при определенной влажности, причем значительно отличающейся от нуля. При этом разрывная прочность дисперсной системы в трехфазном состоянии более чем на два порядка превышает значения этой прочности в сухом и водонасыщенном состояниях. Следовательно, прочность этих систем в трехфазном состоянии практически целиком определяется величиной капиллярного сцепления.

В данной работе впервые установлено, что максимальное капиллярное сцепление для дисперсной системы, независимо от степени ее уплотнения, достигается при одной и той же характерной для нее влажности W мс , причем величина влажности W мс увеличивается с ростом удельной поверхности твердых частиц системы. Этот факт объясняется тем, что максимального значения силы капиллярного сцепления достигают в момент образования «менисков» между частицами, т. е. когда

Рис. 3. Разрывная прочность прессованных образцов из молотого песка в зависимости от влажности при пористости (%): 42 (1); 46 (2); 50 (3) и 54 (4)

влага в основном сосредоточена не в зонах контакта, а в адсорбированных пленках и заполняет микровпадины поверхности частиц.

Это положение позволяет рассчитывать по определенной методом БЭТ удельной поверхности системы S уп (м2/кг) и экспериментально установленной толщине пленки hмс ( A ), характерное для системы значение влажности W мс (%), соответствующее максимуму капиллярного сцепления:

W мс = h мс •S уп • 10–5. (1)

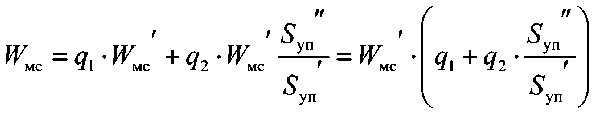

Поскольку влажность W мс , соответствующая максимуму капиллярного сцепления, представляет большой интерес для практики, то актуальным является вопрос о способе расчета значений этой влажности для состоящих из заполнителя и вяжущего вещества бинарных композиций, пользуясь которым, можно прогнозировать ее величину при изменении состава смеси. В работе получены уравнения для расчета влажности W мс бинарной системы, содержащей q 1 тонкодисперсного компонента с полной удельной поверхностью S уп ' и q 2 грубодисперсного – с полной удельной поверхностью S уп '' :

или

,

где С – соотношение между грубодисперсным и тонкодисперсным компонентами по массе;

W мс ' – влажность максимального капиллярного сцепления для тонкодисперсного компонента в отдельности.

Рассчитанные значения W м с для ряда сырьевых композиций удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными.

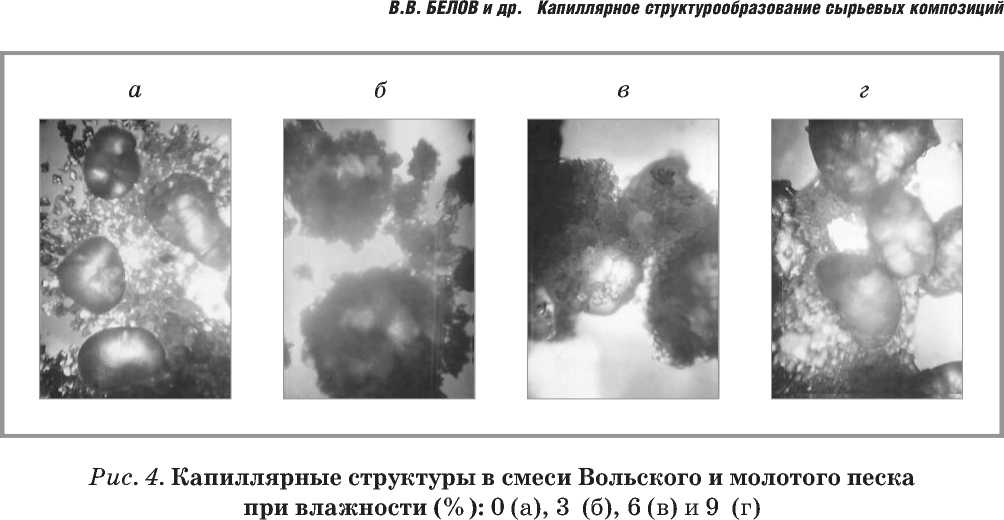

Структурообразование в дисперсных системах есть результат проявления сил межчастичного взаимодействия: межмолекулярных, электрических, капиллярных. Хотя исследованию слипания частиц (аутогезии) в дисперсных системах посвящено большое количество работ, конкретные вопросы, относящиеся к типу структурных элементов и структур в результате доминирующей роли сил капиллярного сцепления в струк-турообразовании, до недавнего времени детально не рассматривались. Подобно тому, как структуры, образующиеся в результате коагуляции, называют коагуляционными, так и структуры, образующиеся в результате действия сил капиллярного сцепления, мы предложили называть капиллярными (примеры таких структур показаны на рис. 4).

Критический размер частиц, участвующих в структурообразова-нии при нулевой влажности, будет определяться только молекулярными и электрическими силами и, согласно экспериментальным данным о прилипании частиц кварца в отсутствии влаги, находиться в пределах до 60 мкм. Следовательно, в дисперсных системах с размерами частиц более 60 мкм структурообразование при нулевой влажности будет очень слабым (рис. 4а). При размере частиц тонкодисперсной фракции менее критического происходит образование агрегатов, однако эквивалентный диаметр последних будет небольшим вследствие малой величины сил некапиллярного характера.

При постепенном увеличении влажности системы от нуля до 3–4% (рис. 4б) появляются силы расклинивающего действия, ослабляющие

сцепление частиц. Это должно привести к разрушению части первичной структуры и исключению из нее агрегатов, эквивалентный диаметр которых больше нового значения критического размера, полученного с учетом расклинивающего давления.

Однако такую картину можно было бы наблюдать в системах моно-дисперсных, с гладкой поверхностью частиц при одинаковой толщине адсорбционных слоев жидкости на всех частицах системы. В реальных полидисперсных системах указанные слои тем тоньше, чем меньше размер частицы. Поэтому в зонах контакта тонкодисперсных частиц, а также выступов их шероховатой поверхности появляются капиллярные «мениски» и возникают силы капиллярного сцепления, в то время как в контактных зонах крупных частиц предельная толщина адсорбционных слоев еще не будет достигнута. Это приведет к усилению процесса образования и увеличению эквивалентного диаметра агрегатов из тонкодисперсных частиц. Появление капиллярных менисков и возникновение сил капиллярного сцепления между тонкодисперсными и грубодисперсными частицами, значительно превышающих по своей величине капиллярные силы между частицами одинакового размера (сила капиллярного сцепления между шаром и плоскостью, в качестве которой можно представить поверхность грубодисперсной частицы, примерно в два раза больше силы капиллярного сцепления между двумя шарообразными частицами одинакового диаметра, причем это соотношение возрастает по мере заполнения жидкостью контактной зоны), приводит к важному процессу капиллярного структурообразования – преимущественному прилипанию тонкодисперсных частиц к грубодисперсным с образованием агрегатов, которые мы назвали глобулами [9].

При дальнейшем увеличении влажности до 6–8% (рис. 4в) завершится образование равновесных адсорбционных слоев на крупных частицах и появятся «мениски» и силы капиллярного сцепления во всех контактных зонах. Величина критического размера увеличится, а количество частиц, вовлеченных в структурообразование, и количество агрегатов из частиц достигнут максимума. Увеличение влажности системы приводит к заполнению влагой контактных зон между тонкодисперсными частицами, а также между ними и грубодисперсными частицами. При этом силы капиллярного сцепления между первыми значительно уменьшаются, в то время как силы капиллярного сцепления между ними и грубодисперсными частицами останутся достаточно большими. Это стимулирует процесс разрушения агрегатов из тонкодисперсных частиц и переход последних в глобулы. Заполнение жидкостью микропор между тонкодисперсными частицами, прилипшими к поверхности крупных и соответственно находящимися в зонах их контакта, создаст условия для образования капиллярных «макроманжет» между глобулами, подобно тому, как происходит образование «макроманжеты» между шероховатыми частицами и появление сил капиллярного сцепления между ними. В этот момент количество тонкодисперсных частиц, сосредоточенных на поверхности грубодисперсных, достигнет максимума. Вследствие значительной площади «макроманжет» силы капиллярного сцепления между глобулами будут достаточно большими. Поэтому эквивалентный диаметр глобул окажется меньше критического размера, и глобулы образуют пространственный каркас с ячейками (порами), значительно превосходящими размеры отдельных глобул, а структура системы примет ячеисто-глобулярный характер.

Некоторая доля частиц, естественно, остается вне глобул и вне каркаса из них, так как в процессе перемешивания системы одни структурные элементы будут создаваться, а другие разрушаться.

Последующее увлажнение системы (рис. 4г) приводит к увеличению количества жидкости в зонах контакта грубодисперсных частиц и смыву тонкодисперсных частиц с поверхности крупных с разрушением глобул. Тонкодисперсные частицы при этом концентрируются в жидкостных манжетах между грубодисперсными частицами.

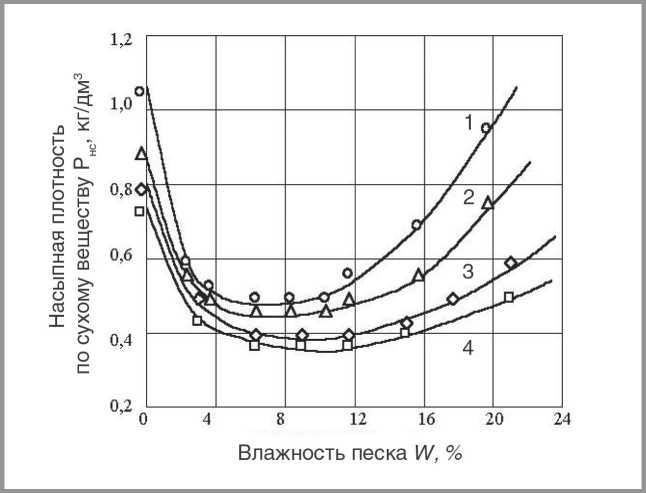

Таким образом, разрыхление и уменьшение насыпной плотности дисперсных систем после увлажнения с последующим перемешиванием происходит в результате образования агрегатов из частиц, соединенных силами капиллярного сцепления. Минимальная насыпная плотность бинарных систем в пересчете на сухое вещество достигается при влажности максимального глобулирования, что, в свою очередь, может служить признаком наибольшего развития этого практически важного процесса. Увеличением эквивалентного диаметра агрегатов объясняется также снижение величины насыпной плотности с увеличением удельной поверхности дисперсной системы при ее одинаковой влажности (рис. 5).

Рис. 5. Зависимость насыпной плотности песка по сухому веществу от влажности при удельной поверхности (м2/кг):

1 – 103; 2 – 196; 3 – 298; 4 – 384

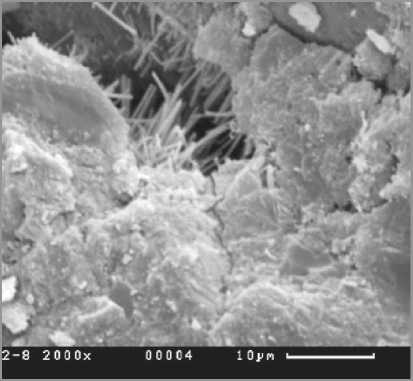

При влажности максимального глобулирования в результате действия капиллярных сил тонкодисперсные частицы цемента сосредоточиваются на поверхности грубодисперсных зерен песка и в зонах контакта последних, образуя ячеисто-глобулярную структуру, признаком которой является минимум насыпной плотности сырьевой смеси в пересчете на сухое вещество. Эта структура обусловливает оптимальную структуру композита, характеризующуюся наибольшей концентра-

В.В. БЕЛОВ и др. Капиллярное структурообразование сырьевых композиций

Рис. 6. Электронная микрофотография скола образца мелкозернистого бетона с оптимальной структурой цией вяжущего в зонах контакта заполнителя, и как следствие, повышенной прочностью контактных зон (рис. 6). При этом жидкая фаза играет роль усиливающего компонента, упрочняя материал за счет перевода матричного цементирующего вещества из объемного состояния в пленочное с более высокими прочностью и структурированностью, а прочность полученного материала с оптимальной структурой при прочих равных условиях будет наибольшей, что иллюстрируется примерами из [1].

Капиллярные структуры образуются в дисперсных системах, применяемых для производства строительных материалов, не только в тех случаях, когда эти системы являются трехфазными на всем пути, от их приготовления до получения изделия, но и при сохранении трехфазного состояния только на отдельных этапах производства. Так, например, бетонная смесь во время перемешивания влажных заполнителей с цементом до подачи в смеситель воды всегда является трехфазной, независимо от того, какая смесь – жесткая или пластичная – будет получена в итоге. Образующаяся в начальный период приготовления капиллярная структура смеси будет сохраняться полностью или частично в процессе формования изделий и наложит свой отпечаток на строение и свойства уложенного бетона.

Сравнение мелкозернистого бетона, изготовленного прессованием из сырьевой смеси при оптимальной влажности, и такого же бетона, уплотненного вибрированием пластичной смеси, при прочих равных

В.В. БЕЛОВ и др. Капиллярное структурообразование сырьевых композиций условиях (одинаковых расходе цемента, сроке твердения и плотности затвердевшего бетона) свидетельствует о том, что при равной прочности экономия цемента при получении первого бетона по сравнению со вторым составляет до 30–35%, что свидетельствует о высокой технической и экономической эффективности технологических мероприятий по оптимизации структуры цементного композита на стадии приготовления сырьевой смеси.