Карбонатизация терригенных коллекторов покурской свиты сеноманского яруса севера Западной Сибири: факторы образования и характер распространения

Автор: Е.С. Лопатина, С.Р. Бембель, Р.М. Хисматуллин

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 (364), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье дан обзор публикаций, посвящённых образованию карбонатизации в терригенных породах-коллекторах. Широкое распространение этого явления на многих месторождениях углеводородов и значительное снижение пористости, обусловленное заполнением пустотного пространства карбонатным цементом, обосновывают актуальность изучаемого вопроса. Рассмотрена проблематика формирования пород-флюидоупоров в коллекторе, способных влиять на перераспределение флюидопотоков при разработке месторождения. Отмечается отсутствие общепринятой методики по выявлению и прогнозированию распространения этих интервалов по данным интерпретации геофизических методов исследований скважин, а также невозможность дифференциации по данным сейсморазведки. Рассмотрены проблемы прогноза распространения карбонатизации на примере изучаемого месторождения Х Пур-Тазовской нефтегазоносной области Западной Сибири, где отмечено наличие карбонатизации в виде тонких прослоев, цельных интервалов с различной степенью цементации, а также в виде конкреций. Установлена фациальная приуроченность карбонатизации к наиболее песчаным коллекторам прибрежно-континентальных обстановок. Рассчитано влияние карбонатизации на фильтрационно-емкостные свойства. Выявлено отсутствие взаимосвязи между интенсивностью карбонатизации и близостью разрывных нарушений по материалам рассматриваемого месторождения. Установлено, что карбонатизированные прослои простираются не более чем на первые десятки метров. На примере других месторождений отражена необходимость учёта карбонатизированных интервалов в петрофизической, геологической и гидродинамических моделях. Показано, что наличие карбонатизации является риском для прорыва флюидов как ввиду естественной трещиноватости, так и после проведения гидравлического разрыва пласта. С этой точки зрения изучение карбонатизированных интервалов и их распространения в объёме залежи позволяет увеличить прогностические возможности гидродинамических моделей, учитывая процессы фильтрации в литологически неоднородном резервуаре.

Карбонатизация, диагенетические преобразования, конкреции, трещиноватость, сеноманские отложения, литолого-фациальный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/149148046

IDR: 149148046 | УДК: 553.98:552.14 | DOI: 10.19110/geov.2025.4.1

Текст научной статьи Карбонатизация терригенных коллекторов покурской свиты сеноманского яруса севера Западной Сибири: факторы образования и характер распространения

Под карбонатизацией терригенных отложений в настоящей работе, основанной на приведённых литературных источниках, понимаются процессы, приводящие к обогащению пустотного пространства горной породы карбонатами в результате реакции гидроксида кальция с углекислым газом (формула 1) и формированию карбонатного цемента (рис. 1).

Это явление распространено и описано как в отношении резервуаров Западной Сибири (Поднебесных, 2019), так и на месторождениях Красноярского края (Стариков и др., 2020), Анадырского и Западно-Камчатского бассейнов (Карнюшина, 2012), Северного моря (Gibbons и др., 1993), штатов Юта и Колорадо (Taylor и др., 2000), а также в китайской провинции (Cui и др., 2024), что делает проблематику общемировой.

Основная сложность в вопросе изучения карбона-тизированных коллекторов заключается в определении природы возникновения карбонатного цемента и соответствующего прогноза распространения таких зон в объёме залежи.

В задачи данного исследования входят прогноз распространения карбонатизированных интервалов в объёме залежи и анализ влияния на разработку месторождения нефти с газовой шапкой. Основной же целью является установление генезиса карбонатизации на месторождении Х с учётом имеющейся актуальной научной основы.

Принимая во внимание, что карбонатизирован-ные интервалы обладают аномально упругими характеристиками, обусловленными повышенным значением плотности, логично предположить их прослеживание при атрибутном анализе данных сейсморазведки. Однако с учётом малых толщин карбона-тизированных интервалов и их небольших размеров по площади проследить эти прослои по данным сейсморазведки не удалось ввиду недостаточной разрешающей способности сейсмического метода.

Седиментологическое изучение пород по данным исследования полноразмерного керна позволяет точнее исследовать природу, морфологию и относительное время их образования в породе.

Обзор существующих представлений о причинах карбонатизации

Несмотря на значительное количество изученных залежей с карбонатизированными прослоями и длительной историей исследований, на данный момент для них отсутствуют как общепринятая классификация основных типов вторичных изменений, так и критерии закономерностей их распространения. Как следствие, это приводит к недостаточной обоснованности методики прогноза распространения карбонатизации в залежах различного типа (Поднебесных, 2019). В данной работе обобщены сложности, с которыми сталки-

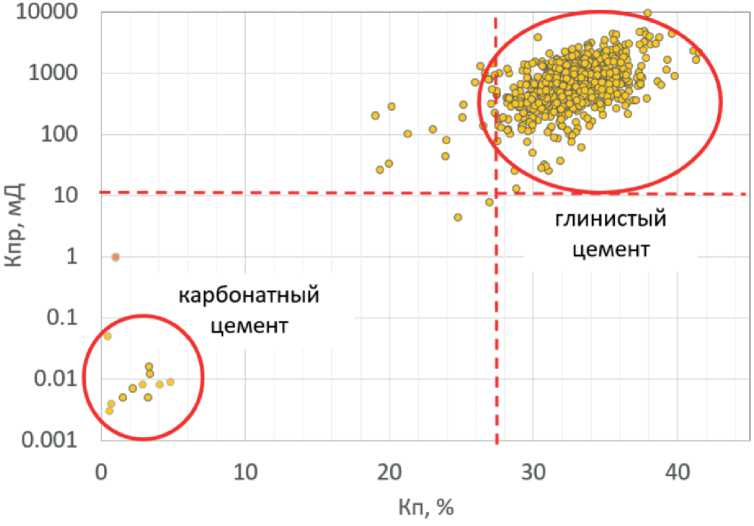

Рис. 1. Ухудшение фильтрационно-емкостных свойств при карбонатизации пород-песчаников фации каналов с влиянием приливов-отливов в зависимости от состава цемента

Fig. 1. Decrease of permeability and porosity in carbonatized sandstones in the fluvial channel facies influenced by tides in terms of cement composition ваются специалисты научно-исследовательских центров, а также описывается проблема недостаточности геолого-геофизической информации.

В литературе по обобщённым исследованиям (Рыкус, 2020) приводятся пять основных условий формирования карбонатизации (рис. 2). Вопросы диагенетического образования карбонатов в разное время были рассмотрены исследователями: Т. И. Гуровой, Е. А. Жуковской, О. Г. Зариповым, Н. М. Недоливко, Г. Н. Перозио, Е. А. Предтеченской, Р. С. Сахибгареевым, И. Н. Ушатинским, О. А. Черниковым и другими. Отмечается, что карбонатизация алеврито-песчаных пород является наиболее распространённым в мезозойских отложениях Западной Сибири процессом, оказывающим наиболее существенное влияние на фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) гранулярных коллекторов (Ян, 2019). Важно отметить, что в изучаемом разрезе породы залегают на глубине 700–900 м, поэтому отложения мелового возраста испытали лишь раннедиагенетические преобразования, характеризующиеся формированием преимущественно кальцитового цемента.

Катагенетические изменения, способствовавшие образованию доломитового, сидеритового и анкери-тового цемента (Поднебесных, 2019), более широко описанные для юрских отложений Западной Сибири, в данной работе не рассматриваются, т. к. на изучаемом месторождении отсутствуют.

Источниками карбонатизации песчаников (т. е. заполнения пустотного пространства карбонатным цементом) являются растворённый в воде диоксид углерода (CO2) и углекислота (HCO3) + Ca, происхождение которых связано с растворением раковинного и растительного органического материала (Рыкус, 2020; Walderhaug, 1998). Карбонатизация соответствует формуле:

Ca2+ + 2HCO3- = CaCO3 + CO2 + H2O (1)

Заполнение пустотного пространства песчаной породы карбонатным цементом может происходить в раннем диагенезе. Этому процессу благоприятствуют следующие обстановки:

-

1) межструктурные впадины палеорельефа как зоны с пониженными температурами (Грищенко, 2021);

-

2) приливно-отливные условия субаэральной экспозиции;

-

3) заполнение врезанных долин и формирование геохимического барьера (Закревский и др., 2017).

Характерной формой проявления карбонатиза-ции являются также конкреции — небольшие дискретные образования, сформированные в раннем диагенезе (Македонов, 1977; Ян, 2019).

Основными путями формирования постседиментационной карбонатизации (рис. 2) являются процессы выделения углекислоты и растворённых ионов в результате отжатия минералов из глин при уплотнении породы, деградация органического вещества (суль-фатредуцирующие бактерии), формирование зон декомпрессии вблизи добывающих скважин, привнос термальных вод по разломам. Также влияние оказывают процессы преобразования органического вещества на границах водонефтяного (ВНГ) и газонефтяного (ГНК) контактов (Сахибгареев, 1989).

Некоторыми учёными отмечена главенствующая роль процессов вертикальной миграции газоводонефтяной эмульсии из нижележащих резервуаров, способствующих формированию залежей нефти в Западной Сибири. Углекислый газ в данном случае обеспечивает подвижность нефти. В качестве аргумента приводится отсутствие карбонатизированных прослоев в областях с отсутствием нефтяных залежей. Связь карбо-натизации с древним водонефтяным контактом оспаривается (Касьянов, 2020).

Логично предположить, что если на месторождении обнаружена карбонатизация песчаника, то своей природой она может быть обязана как одному, так и нескольким процессам.

Фактический материал и методика

Изучаемым объектом являются пласты ПК1-7 по-курской свиты нефтегазового месторождения Х Пур-Тазовской нефтегазоносной области ЗападноСибирского нефтегазоносного бассейна, вскрытые более чем 700 скважинами. Керновым материалом охарактеризованы 52 скважины, из которых 11 скважина с полноразмерным керном. Детальные седиментоло-

2. Отжатие минералов из глин

1. Субаэральная экспозиция (падение относительно уровня моря и выход верхних частей баров на дневную

доб. СКВ

Л

3. Деградация органического вещества

-

4. Образование зон декомпрессии при разработке

-

5. Привнос высокоминерализованных термальных вод по разломам

поверхность, смешение с метеорной водой)

Рис. 2. Генетическая классификация условий образования карбонатизации в породе

-

Fig. 2. Genetic classification of carbonation formation conditions in the rock

гические исследования были проведены в объёме выноса 1406 м с привлечением бескерновых скважин для оценки масштаба распространения фациальных зон. В скважинах проведён полный комплекс геофизического исследования скважин (ГИС), позволяющий выполнить литологическое расчленение разреза. Сейсмические данные представлены обработанным в 2021 году 3D сейсмическим кубом, неопределённости которого обусловлены наличием мощной (до 140 м) газовой шапки и отсутствием контрастных отражений, связанных с условиями осадконакопления.

Краткое описание фациального строения исследуемой залежи

По результатам проведённого детального литолого-фациального анализа в соответствии с сиквенс-стратиграфической концепцией уточнена обстановка осадконакопления пластов ПК1-7. Породы были сформированы в условиях постепенной бореальной трансгрессии (Конторович и др., 2014) в обстановке приливно-отливной равнины (Лопатина, 2024). Самые ранние из исследуемых отложений (ПК5–7) демонстрируют свидетельства континентальной обстановки (наличие угля, янтаря, ризокреций), затем наблюдается усиление влияния приливов-отливов (ПК2–4) и постепенное затопление (сдвоенные углисто-глинистые слойки, ихнофации Skolithos-Cruziana ), завершившееся накоплением пляжевых прибрежно-морских отложений пласта ПК1 (площадное распространение песчаников, увеличение доли монтмориллонита в породе) и полным затоплением территории (накопление глин кузнецовской свиты).

Литолого-петрофизическая характеристика

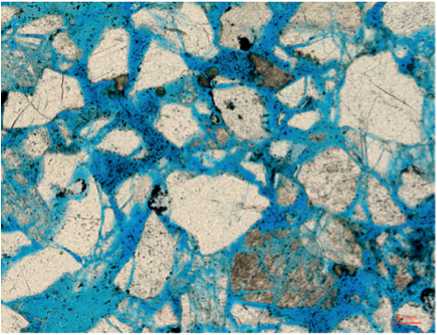

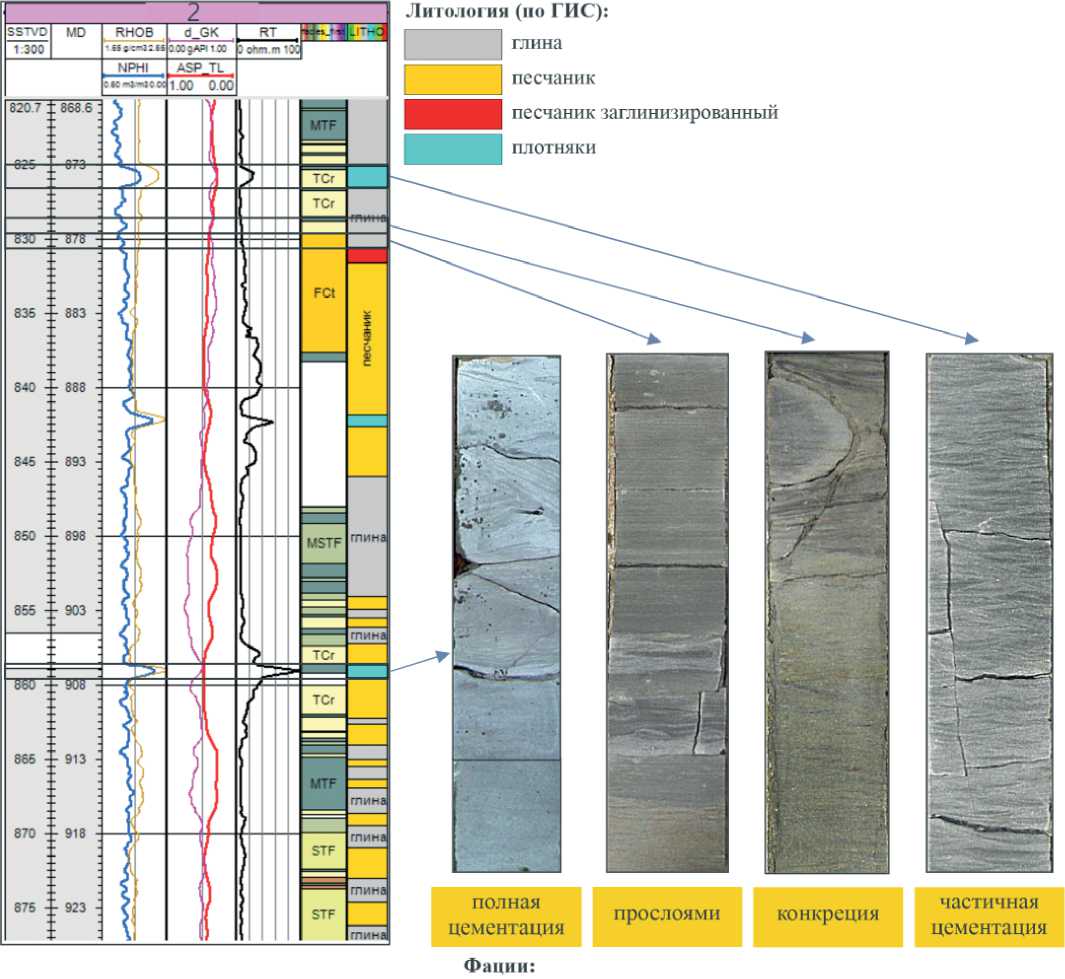

На месторождении Х в разрезе каждой поисковоразведочной и пилотной скважины встречаются карбо-натизированные прослои, т. е. интервалы песчано-алевролитовой породы, цемент которой частично или полностью выполнен карбонатными минералами (рис. 3).

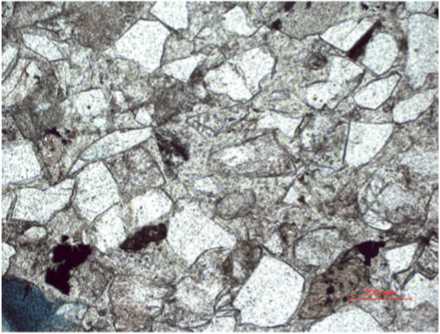

Породы, в которых наблюдается карбонатизация, по вещественному составу представлены граувакко-выми аркозами и полевошпатово-кварцевыми граувакками.

Карбонатизированные песчаники в среднем по минералогическому составу представлены кварцем (43–45 %), полевыми шпатами (33–35 %) средней и слабой степени пелитизации и серицитизации. В составе обломочных пород (13–15 %) отмечаются обломки кремнистых, эффузивных, слюдисто-кремнистых пород, единично халцедона. Слюды составляют 8 % и представлены в основном биотитом в значительной степени хлоритизированным и сидеритизированным. Порово-базальный цемент неравномерный; кальцит агрегатного, мозаичного, пойкилитового строения. Акцессорные минералы представлены цирконом, гранатом, магнетитом, апатитом, шпинелью, гематитом; приурочены к прерывистым слойкам. Аутигенные минералы представлены кальцитом цемента, пелитоморфным сидеритом (по биотиту), лейкоксеном (редкие примазки), титанистыми, хлоритом (в виде чешуйчатых, волокнистых, реже червеобразных агрегатов до 2–3 %), единично пиритом. Растительный детрит присутствует в виде единичных углефицированных обломков, иногда со следами ячеистой структуры. Видимые полые поры не отмечаются.

Для базального (48 %) и порово-базального (30 %) цемента средние содержания кальцита составляют 23– 45 %, доломита — 5 %, сидерита — до 3 %, редко каолинита или хлорита (2 %).

Мощность карбонатизированных прослоев, по данным из скважин с керном, составляет 0.2–1.3 м, отдельные пропластки достигают толщины 5.2 м. Коэффициент пористости, по данным лабораторных исследований, изменяется в пределах 1–6 %, в среднем составляет 3.6 %. Коэффициент проницаемости изменяется от 1 до 16 мД, в среднем составляет 4.8 мД, зависит от интенсивности карбонатизации и наличия трещиноватости.

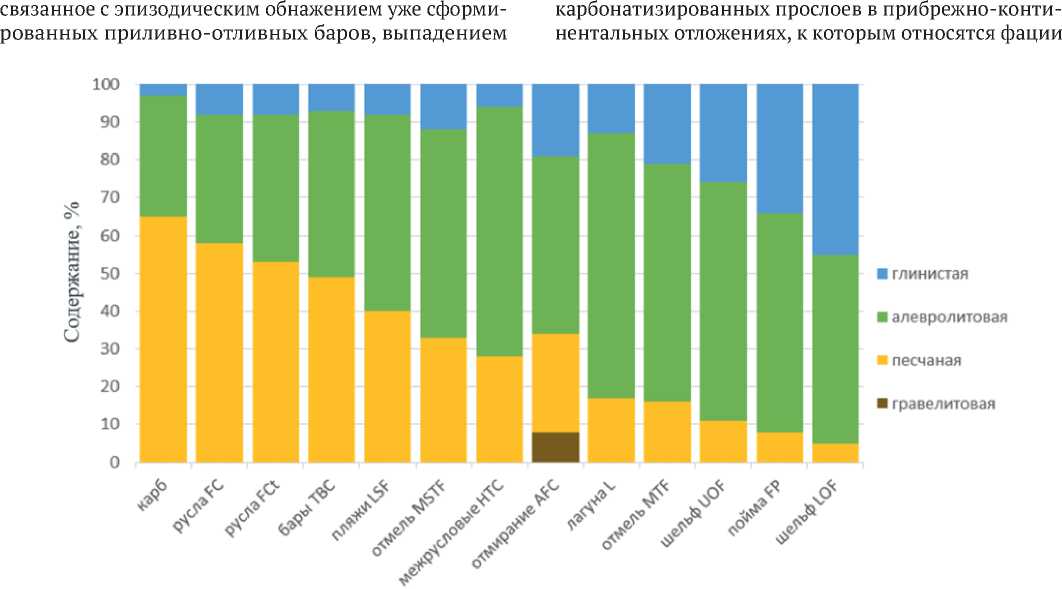

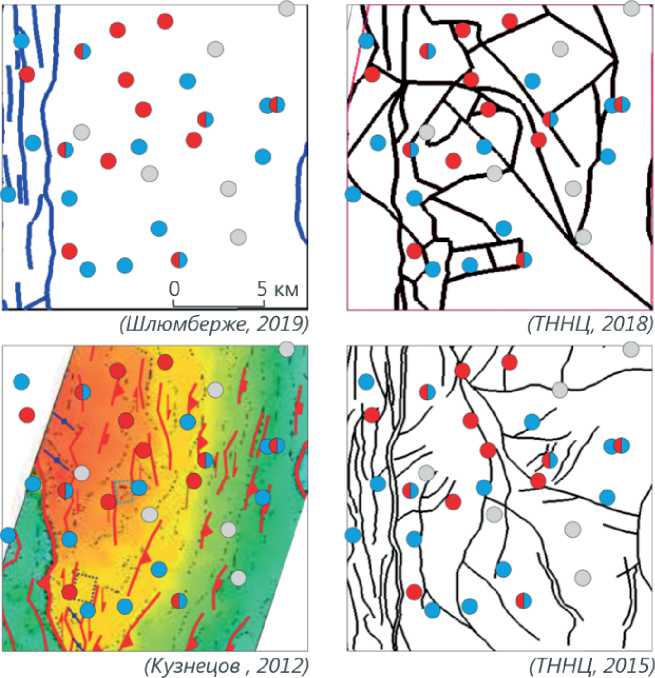

В соответствии с гранулометрическим анализом, карбонатизация песчано-алевролитовых прослоев происходит в породах со средней долей песчаной фрак-

Fct: поры связаны между собой

Скв. 8, шлиф 913/13, гл. по бур. 870.88 м, песчаник средне- и мелкозернистый, глинистый цемент

Рис. 3. Примеры песчаника с глинистым и карбонатным цементом

FCtc: поры заполнены карбонатным цементом

Скв. 22, шлиф 254, гл. по бур. 915.86 м, песчаник средне- и мелкозернистый, карбонатный цемент

-

Fig. 3. Examples of sandstone with clay and carbonate cement

ции 65 % (рис. 4, левый столбец) — наибольшей из всех представленных фаций. Таким образом, можно утверждать, что карбонатизации подвержены породы с изначально высокой долей пустотного пространства и небольшим количеством глинистого материала. Текстура таких пород слаборазличимая, реликтовая от первоначальной фации. Отсутствие ихнофоссилий в породе подтверждает образование осадка в высоко-энергетичных условиях осадконакопления, не способствовавших жизнедеятельности роющих организмов.

Генетические типы карбонатизации

В соответствии с выполненным анализом, по керну месторождения Х выделены два генетических типа цементации порового пространства карбонатными минералами: раннедиагенетическая и постседиментационная.

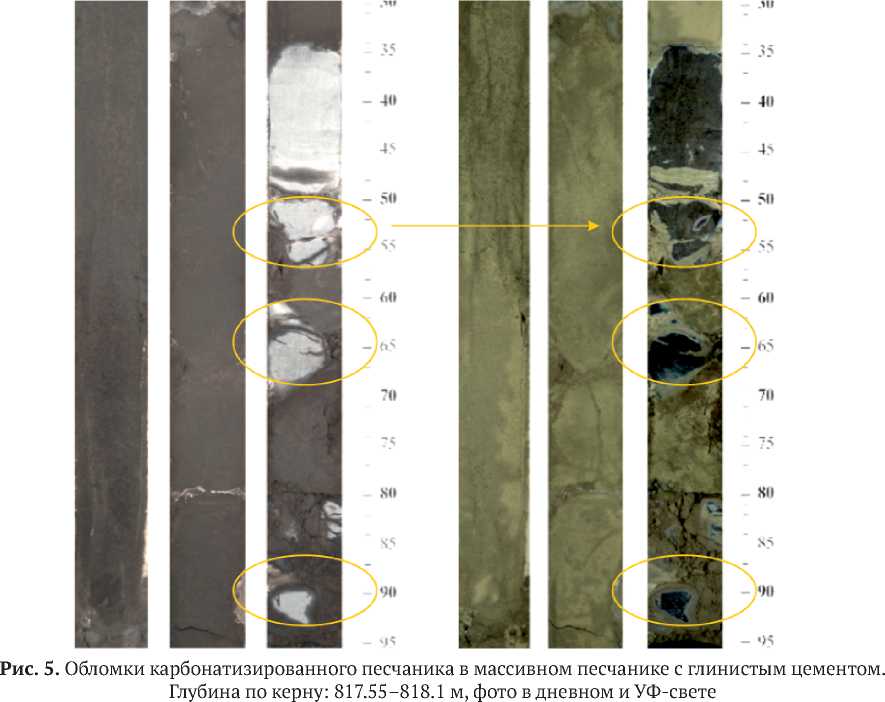

Раннедиагенетическая карбонатизация подтверждается наличием окатанных и полуокатанных литокластов овальной, округлой формы мелкозернистого (размером от 1 x 1.5 см до 7 x 8 см) серого карбонатного песчаника с чёткими границами (рис. 5) и отличающейся от вмещающих пород текстурой. Это свидетельствует о размыве и переотложении уже карбо-натизированного песчаника. При этом вмещающие песчаные породы содержат глинистый цемент. Если бы карбонатизация происходила в условиях более позднего диагенеза, то подобное включение интракластов было бы невозможно, поскольку порода имеет однородный литологический состав, а значит, граница не была бы такой резкой. Также против гипотезы о формировании конкреций говорит неизометричная морфология карбонатизированных агрегатов и отличающаяся реликтовая текстура этих включений. Таким образом, логично предположить образование карбонатов в условиях субаэрального, раннего диагенеза, карбонатов ввиду смешения морской воды и атмосферных осадков, а также последующим размывом и переотложением русловыми потоками при повышении относительного уровня моря. При этом над рассматриваемыми переотложенными обломками залегает маломощный (15 см) прослой карбонатизирован-ного песчаника, связанный с очередным колебанием относительного уровня моря.

Постседиментационная карбонатизация связана с отжатием минерализованных (элизионных) вод из глинисто-алевролитовых разностей, а также привно-сом ионов кальция по зонам разломов. Именно такой вид карбонатизации может отличаться локальным площадным распространением, на которое указывают ровные границы карбонатизированных прослоев по керну. Более того, не наблюдается расхождений в показаниях разноглубинных зондов геофизических методов исследования скважин, что указывает на распространение карбонатизации в удалении от ствола скважин, а не нахождение его в виде конкреций.

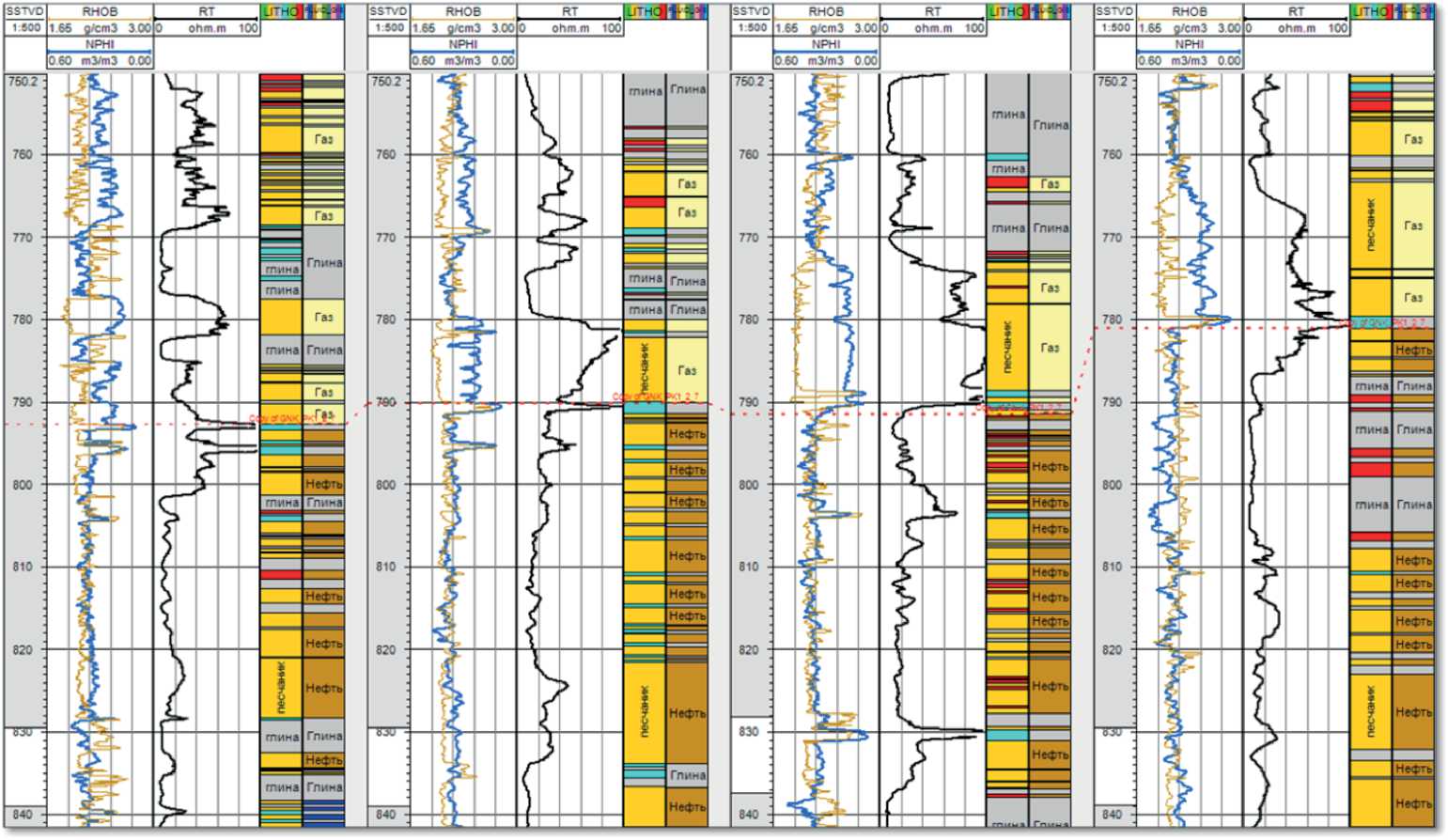

Не до конца остаётся изученным вопрос о роли микробиальной сульфатредукции, но замечено, что прослои карбонатизированного песчаника в большинстве скважин встречаются (рис. 6) на газонефтяном контакте. При этом явной корреляции с ВНК не выявлено.

Распространение карбонатизированных интервалов по разрезу

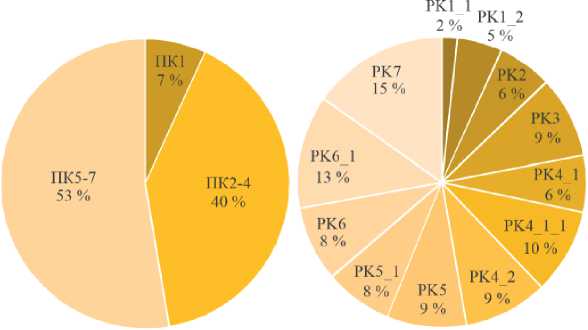

Общая толщина покурских пластов ПК1–7 на месторождении Х составляет около 220 м. Средняя суммарная толщина карбонатизированных прослоев при этом 5.04 м, что составляет 0.02 % от всего разреза. При этом распределение по седиментологическим циклам, т. е. группам пластов со сходной обстановкой осадконакопления, демонстрирует явное преобладание (53 %)

Рис. 4. Среднее распределение гранулометрических фракций по фациям

Fig. 4. Average distribution of granulometric fractions by facies

Fig. 5. Fragments of carbonatized sandstone in massive sandstones with clay cement. Core depth: 817.55–818.1 m, photos in daylight and UV light

приливно-отливной равнины (рис. 7). С одной стороны, это может быть связано с изначально улучшенными коллекторскими свойствами русловых отложений пластов ПК5–7. С другой стороны, именно в прибрежно-континентальных обстановках сформировались благоприятные условия для смешивания минерализованных морских вод, наносимых приливами, и пресных вод, приносимых руслами и атмосферными осадками, что способствовало образованию геохимического барьера (Taylor, 2000).

Плотные карбонатные прослои с высоким значением карбонатизации (так называемые плотняки) уверенно выделяются по методам ГИС максимальными пиками плотности RHOB, сопротивления RT, а также минимальными значениями водородосодержания NPHI.

Согласно макроописанию полноразмерного керна выделено 4 текстурных типа карбонатизации. Она проявляется частичной или полной цементацией в виде тонких прослоев, а также конкреций (рис. 8). Полная и частичная цементация ввиду своей равномерности распознаётся методами ГИС как «плотняки» (без определённого граничного значения, толщиной не менее 0.4 м по разрешающей способности ГИС). Цементация прослоями (обычно 1–3 см) или конкрециями, напротив, определяется лишь по керну, но не диагностируется на кривых ГИС, а значит, не учитывается при моделировании. В литературе описаны возможные сценарии учёта карбонатизации в петрофизической модели через трёхмерные нелинейные петрофизические зависимости (Байков и др., 2018), однако эта методика не может считаться универсальной.

Отсутствие признаков нефтенасыщения в карбо-натизированных прослоях свидетельствует о том, что сначала произошла карбонатизация осадка, затем наполнение углеводородами.

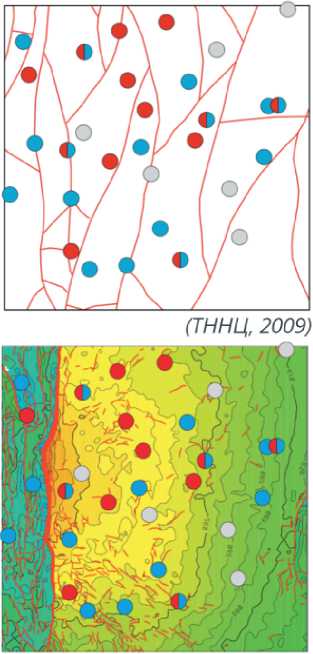

Распространение карбонатизированных интервалов по площади

В результате исследования старого неизолированного керна в объёме 932.3 м (вынос 29 %) по 41 скважине в 16 скважинах были выделены тонкие ритмичные прослои и признаки карбонатизации, в 12 скважинах карбонатизированные интервалы не обнаружены (или нет керна из этих интервалов), в 13 скважинах встречен плотный массивный карбонатизированный песчаник. Сопоставление скважин, в разрезе которых установлены массивные карбонатизированные песчаники с предполагаемыми разломами по семи моделям, принятым в разные годы разными авторами, не показало явной приуроченности процессов карбона-тизации к зонам разломов, тем самым не подтвердив гипотезу о преобладающей роли дизъюнктивов в транспортировке насыщенных углекислотой растворов в коллектор (рис. 9).

Интегрирование представлений о карбона-тизации в разработку месторождений

Исследования карбонатизированных прослоев демонстрируют необходимость учёта этих интервалов при разработке месторождений. Например, проведе-

Рис. 6. Присутствие карбонатизированного песчаника (голубой цвет) на уровне ГНК (красная пунктирная линия)

Fig. 6. The presence of carbonatized sandstone (blue) at the level of the gas and oil contact (red dotted line)

Рис. 7. Распространение карбонатизированных прослоев по разрезу: слева — по крупным циклам осадконакопления, справа — по отдельным циклитам

Fig. 7. Distribution of carbonatized interlayers along the section: on the left — by large cycles of sedimentation, on the right — by individual cyclites

лагговые отложения приливно-отливного канала (tidal channel lag deposits)

песчаная приливно-отливная отмель

(sand tidal flat)

смешанная песчано-глинистая приливноотливная отмель (mud-sand tidal flat)

MIT

ТСг

FCt

глинистая приливно-отливная отмель

(mud tidal flat)

приливно-отливная ложбина

(tidal creeks)

речное русло с влиянием приливно-отливных процессов (tidally — influenced fluvial channel)

Рис. 8. Виды проявления карбонатизации в песчаниках

Fig. 8. Types of carbonatization in sandstones ние гидроразрыва пласта на Пермяковском месторождении спровоцировало прорыв воды вследствие растрескивания карбонатизированного прослоя, сформированного, по представлениям специалистов, на месте древнего водонефтяного контакта (Пуртова и др., 2006).

Примерами прослеживания плотных карбонати-зированных пропластков в качестве репера при корреляции могут служить подошвенные отложения пласта ВК1 на Ем-Ёговском лицензионном участке (Грищенко, 2021) и пласта ЮВ1 в пределах Бахиловского месторождения (Паняк, 2021).

В качестве интеграции карбонатизированных прослоев в геологическую модель вместо приобщения их к классу неколлектора предложена методика создания куба литологии в два этапа (Паняк, 2021). Сначала создаётся куб обобщённых литотипов «коллектор» и «не-коллектор», в котором карбонатизированные пропластки входят в состав коллектора, определяя свою принадлежность к резервуару до формирования вторичных процессов. Затем в объёме «коллектора» моделируются карбонатизированные интервалы, отражающие наложенные процессы в высокопористых разностях. Предложенная этапность позволяет учесть стадийность литогенеза, уточнить морфологию распространения процессов карбонатизации и обосновать гидродинамический барьер для фильтрации флюидов.

Если по скважинным данным прослеживаемость карбонатизированных пропластков меньше размера гидродинамической ячейки 100 x 100 x 0.2 м, то имеет место их недоучёт в расчётах параметров разработки (Стариков и др., 2020). Авторы предлагают два способа моделирования карбонатизированных прослоев: задание минимальных ФЕС в ячейке с «плотняком» и задание несоседних соединений (NNC) между ячейками, разделёнными «плотняком».

На изучаемом месторождении Х не обнаружено стабильного площадного распространения отдельных пропластков, а их мозаичное расположение не способствует уверенному прослеживанию и корреляции. Более того, анализ скважин с прорывом газа на месторождении Х не продемонстрировал обязательного наличия карбонатизированного прослоя над зоной прорыва, по трещинам которого прорвался газ.

Обсуждение

Причина карбонатизации терригенных коллекторов и, главное, прогноз их распространения и степень влияния на процессы разработки месторождения, а также адаптацию гидродинамических моделей всё ещё остаются недоизучены и требуют от геологического сообщества создания методологии исследования. В настоящее время нет общепринятых диагностических

(ГСД, 2013)

-

• массивный песчаник карбонатизированный

-

• карбонатизация прослоями

-

• нет карбонатизации или нет данных

Рис. 9. Сопоставление скважин с различными типами карбонатизации с предлагаемыми в разные годы разломными моделями

Fig. 9. Comparison of wells with different types of carbonatization with different models proposed in different years

критериев и единой классификации причин образования карбонатизированных терригенных отложений.

Макро- и микроанализ керна позволяют установить морфологию и степень карбонатизации, однако интервалы с маломощной, слабой или неравномерной карбонатизацией фактически неразличимы методами ГИС, а значит, остаются недоучтёнными как в петрофизической, так и в гидродинамической модели.

Неясен также вопрос о роли и скоростях поедания нефти сульфатредуцирующими бактериями, которые также могут способствовать образованию карбонатного цемента. Если эти скорости сопоставимы со временем разработки месторождения, то это новое знание может инициировать переучёт карбонатизирован-ных интервалов.

Наличие геохимического барьера обусловлено смешением пресных и солёных вод в пределах прибрежно-континентальных фаций. Именно в этой области происходит вероятное образование карбонатного цемента в породах. С точки зрения сопровождения бурения знание о прибрежно-континентальных условиях формирования коллектора может быть выражено в рекомендации бо́льшего отступа от газонефтяного контакта в зонах потенциального развития карбонатизи-рованных интервалов для уменьшения риска прорыва газа из газовой шапки.

Отсутствие повсеместной корреляции карбонати-зированных интервалов в соседних горизонтальных скважинах (при многозабойных скважинах расстояние между боковыми стволами составляет 50 м) на одних абсолютных глубинах или в пределах одного циклита позволяет допустить, что размеры отдельных карбонатизированных прослоев в длину не превышают десятков метров. Наличие карбонатизированных прослоев на разных абсолютных глубинах в соседних скважинах указывает на то, что образование карбонатного цемента происходило до окончательного формирования антиклинальной структуры и контролировалось диагенетическими процессами.

С другой стороны, повсеместно встречаются интервалы, в которых прослои карбонатизированного песчаника расположены на одном гипсометрическом уровне, что указывает на их формирование уже после формирования ловушки (как, например, в случае ГНК).

Так или иначе, нет достоверных методов определения связности и стадийности формирования отдельных карбонатизированных прослоев песчаников. В этом смысле адаптация гидродинамической модели является одним из способов подтверждения проницаемости и связности/изолированности этих тел.

Выводы

Проведённые аналитические работы на исследуемом месторождении Х показали следующие результаты:

-

1. По данным керна выделено два генетических типа цементации порового пространства карбонатными минералами — раннедиагенетическая и постседиментационная, определены 4 текстурных типа карбо-натизации.

-

2. Установлено, что распространение карбонати-зированных прослоев по латерали составляет не более первых десятков метров, при этом карбонатиза- 12

-

3. Не выявлено взаимосвязи распространения участков карбонатизации и местоположения разрывных нарушений на изученном месторождении. Определена стадийность заполнения порового пространства: сначала карбонатсодержащими флюидами, затем углеводородами.

-

4. С точки зрения дальнейшего прогнозирования и выделения слабокарбонатизированных прослоев методами ГИС необходимо продолжить поиск новых методологических приёмов их обнаружения, т. к. наличие зон и участков карбонатизации в пределах продуктивных интервалов разрабатываемых нефтегазовых объектов является риском для прорыва флюидов как ввиду естественной трещиноватости, так и при применении гидравлического разрыва пласта.

-

5. Совместное изучение кернового материала и ГИС — приоритетное направление для определения генезиса, морфологии и прочностных свойств карбо-натизированных терригенных интервалов.

ция происходит в наилучших коллекторах, ухудшая их ФЕС.

В ООО «Тюменский нефтяной научный центр» продолжается исследование карбонатизации песчаников в качестве перспективного метода улучшения адаптации модели.