Кардиальные осложнения клещевого боррелиоза: клинический случай

Автор: Рогожкина Е. А., Джиоева О. Н., Драпкина О. М.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические случаи

Статья в выпуске: 4 т.37, 2022 года.

Бесплатный доступ

Актуальность проблемы системных проявлений боррелиоза обусловлена широким распространением иксодовых клещей на территории Российской Федерации. В статье представлен клинический случай, иллюстрирующий течение боррелиоза у пациентки с развившимися кардиальными осложнениями, своевременная диагностика которых позволила поставить верный диагноз, выявить возбудителя и назначить этиотропное лечение. Описываемый случай демонстрирует необходимость сезонной повышенной настороженности при анализе клинических данных и результатов исследований, сбора расширенного эпидемиологического анамнеза, комплексной оценки состояния пациента с учетом всех изменений в органах и системах.

Боррелиоз, миокардит, нарушения проводимости сердца, кардиальные осложнения при инфекционных заболеваниях

Короткий адрес: https://sciup.org/149141305

IDR: 149141305 | УДК: 616.98:579.834.114]-06:616.12 | DOI: 10.29001/2073-8552-2022-37-4-161-165

Текст научной статьи Кардиальные осложнения клещевого боррелиоза: клинический случай

Рогожкина Е.А., Джиоева О.Н, Драпкина О.М. Кардиальные осложнения клещевого боррелиоза: клинический случай. Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2022;37(4):161–165.

Актуальность проблемы обусловлена как высокой частотой встречаемости боррелиоза на территории Российской Федерации, так и большой частотой осложнений. Население России хорошо информировано об опасности клещевого энцефалита, особенно часто встречающегося в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке, но информация о том, что иксодовые клещи также являются переносчиками боррелий, распространена гораздо хуже [1].

Впервые врачи обратили внимание на боррелиоз в 1975 г. в США, в городе Лайм, откуда и пошло название инфекции – болезнь Лайма [2]. Еще несколько лет назад в России ее считали экзотикой. В Москве первый случай заражения зафиксирован только в 1985 г. в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

В последние 15–20 лет из-за изменения климата и хозяйственной деятельности человека клещи-переносчики мигрируют в Россию из Азии. Больше всего страдают Москва и Московская область. По данным Роспотребнадзора, в столичном регионе на боррелиоз приходится до 58% всех инфекций, переносимых клещами. В 2017 г. в Москве зарегистрировали 862 случая болезни Лайма. В целом по стране боррелиозом заражаются в три раза чаще, чем вирусным клещевым энцефалитом.

В 2017 г. от укуса лесных клещей боррелиозом заболели 6717 россиян (4,6 на 100 тыс. населения), клещевым энцефалитом – 1943 человека (1,3 на 100 тыс.).

Клинический случай

Пациентка Т., 47 лет, госпитализирована 11.07.2019 в неврологическое отделение Городской клинической больницы (ГКБ) г. Москвы с жалобами на несистемное головокружение, дискомфорт в шее, общую слабость, урежение пульса. Из анамнеза жизни известно, что настоящее ухудшение самочувствия регистрируется с 09.07.2019 г., когда отмечено появление выраженного головокружения, усиливающегося при вертикализации, общую слабость, тошноту, рвоту, урежение пульса до 45– 50 уд/мин (привычная частота сердечных сокращений (ЧСС) – 75–80 уд/мин). В связи с отсутствием регресса вышеуказанных жалоб, появлением шаткости при ходьбе самотеком обратилась в приемное отделение ГКБ Москвы. В анамнезе ожирение 1 степени, артериальная гипертензия 1 ст. Аллергоанамнез не отягощен. В эпидемиологическом анамнезе: контакт с инфекционными больными в течение последнего месяца отрицает. С мая 2019 г. проживает на даче на юге Московской области. Сведения об иммунизации отсутствуют.

При осмотре: состояние пациентки средней степени тяжести, кожные покровы обычной окраски, перифериче- ских отеков нет. Рост – 165 см, вес – 90 кг (индекс массы тела (ИМТ) – 33,1 кг/м2). При аускультации дыхание везикулярное, проводится во все отделы, хрипы не выслушиваются. Частота дыхания – 16/мин, SatO2 – 97%. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС – 47 уд./мин. Артериальное давление (АД) – 150/80 мм рт. ст. на обеих руках. Живот мягкий, безболезненный. Размеры печени – 9, 8, 7 см. Симптом поколачивания отрицательный. Физиологические отправления в норме. Неврологический статус: сознание ясное. Доступна продуктивному контакту, ориентирована в месте, времени и собственной личности. Менингеальных симптомов нет. Чувствительность на лице сохранена. Лицо симметрично. Крупноамплитудный нистагм в крайних отведениях. Проба Дикса – Холпайка и Хальмаги сомнительны. В позе Ромберга неустойчива.

По данным лабораторных тестов отмечается лейкоцитоз за счет увеличения количества нейтрофилов, базофилов (лейкоциты – 12,4 × 10*9/л, нейтрофилы – 8,43 × 10*9/л, 0,21 × 10*9/л), гиперхолестеринемия (общий холестерин – 7,7 ммоль/л) и увеличение липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) до 2,16 ммоль/л. На электрокардиограмме (ЭКГ) при поступлении: синусовый ритм с атриовентрикулярной (АВ) блокадой II степени с АВ проведением 2:1 с частотой желудочковых сокращений (ЧЖС) 45 уд/мин, электрическая ось сердца (ЭОС) отклонена влево, блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса (БПВЛНПГ), неполная блокада правой ножки пучка Гиса (ПНПГ) (рис. 1).

Учитывая склонность к брадикардии, наличие АВ блокады II степени, в рамках дообследования пациентке проведена эхокардиография: аорта на уровне синусов Вальсальвы 3,0 см, индексированный конечный систолический объем (ИКСО) левого предсердия (ЛП) – 30 мл/м2, конечный диастолический размер (КДР) левого желудочка (ЛЖ) – 4,5 см, конечный систолический размер (КСР) ЛЖ – 2,9 см, межжелудочковая перегородка (МЖП) – 9 мм, задняя стенка (ЗС) ЛЖ – 8 мм, конечный диастолический объем (КДО) ЛЖ – 96 мл, конечный систолический объем (КСО) ЛЖ – 35 мл, фракция выброса (ФВ) – 63%. Зон нарушения локальной сократимости нет. Геометрия ЛЖ не изменена. Нарушений внутрисердечной гемодинамики нет.

Для исключения острой неврологической патологии сделана компьютерная томография (КТ) головного мозга, по данным которой КТ-признаки острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) и очаги патологической плотности в веществе головного мозга не выявлены. На основании неврологического осмотра диагностирован вестибулярный нейронит, инициирован прием преднизолона.

Рис. 1. На ЭКГ: синусовый ритм с атриовентрикулярной блокадой II степени с АВ проведением 2:1 с ЧЖС 45 уд/мин, ЭОС отклонена влево, БПВЛ-НПГ, неполная блокада ПНПГ

Fig. 1. On the ECG: sinus rhythm with second-degree atrioventricular block with atrioventricular conduction 2:1 with a heart rate of 45 beats per minute, left axis deviation, left anterior fascicular block, and incomplete right bundle branch block

На фоне проводимой терапии отсутствовала положительная динамика, присоединилась мозжечковая атаксия. Проведено дообследование: МРТ головного мозга – лейкоэнцефалопатия на уровне ножек моста, моста и мозжечка. По результатам пункции спинномозговой жидкости отмечалось повышение количества белка до 0,75 г/л (N = 0,22–0,33 г/л).

03.08.2019 г. в связи с нарастанием неврологического дефицита (двигательные, бульбарные, речевые нарушения, снижение уровня сознания), тяжелым состоянием переведена в отделение реанимации. При осмотре: кожные покровы бледные, влажные. Дыхание жесткое, ослаблено в нижних отделах, выслушиваются мелкопузырчатые хрипы справа в нижних отделах. ЧСС 40 уд/ мин, АД 130/80 мм рт. ст. Менингеальных симптомов нет. Глазные щели D = S. Расходящееся косоглазие за счет OD. Мимическая мускулатура без видимой асимметрии. Спонтанный нистагм. Установка взора вправо. Спастический тетрапарез с формированием контрактур крупных суставов. Сухожильные рефлексы понижены, с рук D = S, с ног D > S.

В дальнейшем через сутки был проведен сеанс плазмафереза, по данным рентгенографии органов грудной клетки выявлена двусторонняя пневмония, на фоне нарастания дыхательной недостаточности пациентка была подключена к искусственной вентиляции легких (ИВЛ), позднее проведена трахеостомия.

Эхокардиография от 04.08.2019 г.: ИКСО ЛП 31 мл/ м2, КДР ЛЖ – 4,7 см, КСР ЛЖ – 3,0 см, МЖП – 14 мм в средней трети, 12 мм в базальном отделе, ЗС – 8 мм, КДО ЛЖ – 99 мл, КСО ЛЖ – 45 мл, ФВ – 54%. Зон нарушения локальной сократимости нет. В динамике отмечается утолщение МЖП. Незначительное снижение сократительной функции миокарда ЛЖ по сравнению с предыдущим исследованием.

На серии эхокардиографических исследований отмечается динамика в виде утолщения МЖП. Проводился дифференциальный диагноз утолщения стенок миокарда между гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП), гипертрофией миокарда при гипертонической болезни, болезнями накопления, аортальным стенозом, миокардитом. Однако в данном клиническом случае увеличение толщины МЖП произошло за 14 дней. Утолщение МЖП было расценено как отек миокарда на основе клинических данных и обзора литературы [3].

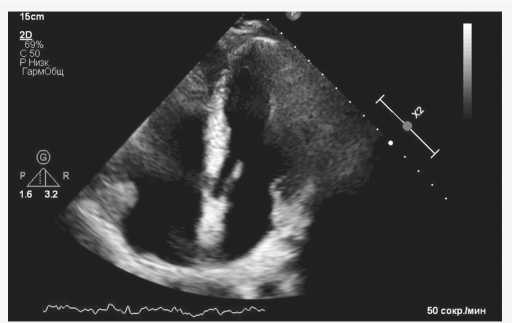

Несмотря на отсутствие жалоб, явных проявлений сердечной недостаточности, учитывая наличие брадикардии и нарушений проведения на ЭКГ, динамику изменения эхокардиографии на фоне протекания системного заболевания был предположен диагноз острого миокардита (рис. 2).

С целью подтверждения диагноза проводилась магнитно-резонансная томография (МРТ) сердца. В режиме отсроченного контрастирования в толще базального передне-перегородочного сегмента определяется участок накопления контрастного препарата.

С учетом наличия МР-картины миокардита, мульти-системного процесса, неврологического дефицита проведен анализ ликвора и крови на наличие инфекций. В крови найдены антитела к боррелиям Ig M (p41 и p100 B.garinii, p17 и p41 B.afzelii), Ig G (p100 B.garinii, p100 B.afzelii, OspC B. .afzelii), вирус вируса Герпеса VI типа.

Проведен расширенный сбор эпидемиологического анамнеза: пациентка присасывание клещей накануне заболевания отрицает, однако отмечает случай присасывания клещей у находившихся на даче членов семьи.

На основании полученных данных, жалоб, клинической картины, анамнеза и объективных методов следует диагностировать: Безэритематозная форма иксодового клещевого боррелиоза.

Рис. 2. Апикальный доступ, 4-камерная позиция трансторакального эхокардиографического исследования. Отмечается утолщение и усиление эхосигналов от межжелудочковой перегородки, что на фоне снижения сократительной способности левого желудочка может свидетельствовать о воспалительных изменениях, которые нуждаются в подтверждении экспертными методами кардиовизуализации (Т1, Т2 картирование)

Fig. 2. Apical approach, transthoracic echocardiography in the 4-chamber view. Thickening and amplification of echo signals from the interventricular septum in the presence of decreased left ventricular contractility may suggest the inflammatory changes requiring confirmation by expert methods of cardiac imaging (T1, T2 mapping)

Генерализованная форма, смешанный вариант (неврологический, суставной, миокардитический), тяжелое течение с развитием спастического тетрапареза, бульбарных нарушений, острого миокардита. Осложнения: Серозный менингоэнцефалит (Herpes Virus Zoster VI), полисегментарная пневмония. Гипостатический катаральный сфеноидит. Трахантерит большого вертела слева. Контрактуры суставов. Сопутствующее заболе-вание:гипертоническая болезнь II стадии, АГ 1 степени, риск ССО 3.

Проводилось лечение эноксапарином натрия 0,4 мг подкожно 1 раз в сутки с целью профилактики тромбоэмболических осложнений, ганцикловиром 400 мг 2 раза в сутки внутривенно капельно для лечения герпетической инфекции, цефтриаксоном 1000 мг 2 раза в сутки внутримышечно с целью этиотропного лечения [4]. Вводился бо-тулинистический токсин (ксеомин) под УЗИ навигацией: (всего 600 ЕД) в m. biceps, m. flexor digitorum superficialis, m. flexor digitorum profundus, m. pronator teres, m. tibialis posterior для коррекции начальных контрактур и увеличения объема пассивных движений вследствие спастического тетрапареза, терапия периндоприлом, спиронолактоном в качестве комплексной кардиотропной терапии, направленной на предотвращение структурного ремоделирования сердца.

На фоне проведения этиотропной терапии антибиотиками, препаратами ингибиторов ангиотензинпревращаю-щего фермента (иАПФ), антагонистов минералкортикоид-ных рецепторов (АМКР) в динамике у пациентки отмечался регресс нарушений проводимости сердца и брадикардии, в динамике систолическая функция ЛЖ сохранна, явления сердечной недостаточности не нарастали.

После выписки у пациентки сохранялись ограничения спонтанной двигательной активности из-за выраженного суставного синдрома и спастичности. Благодаря длительной реабилитации, оперативным вмешательствам по замене суставов удалось частично восстановить двигательную функцию.

Обсуждение

Миокардит является частым осложнением многих инфекционных заболеваний. Это связано с тем, что большое количество вирусов и бактерий имеют троп-ность к эндотелию и кардиомиоцитам, могут длительно персистировать в организме, вызывая повреждения сердечно-сосудистой системы. Однако в настоящее время диагностика воспалительных заболеваний миокарда вызывает затруднения, поскольку изменения на ЭКГ, при эхокардиографическом исследовании могут быть неспецифичны и расценены как интоксикационный синдром, изменения в рамках инфекционного процесса.

В представленном клиническом случае пациентка отрицала эпизод присасывания клеща. Нередко факт присасывания остается незамеченным, поскольку это безболезненно, особенно у людей с избыточной массой тела и ожирением, в условиях летних загородных домов, где отсутствует возможность полностью осмотреть себя в зеркале, обнаружить клеща не всегда легко. Крайне важно проводить санитарно-просветительная работа с населением об опасности боррелиоза. В период активности клещей (май – июнь, август – сентябрь) врачи первичного звена и специализированной помощи должны помнить о высоком риске заражения. В этот период врачи должны проявлять повышенную настороженность при анализе жалоб, симптомов, результатов лабораторных исследований.

В случае остро возникшей сердечной недостаточности и нарушений проводимости сердца в весенне-летний период следует внимательно собирать эпидемиологический анамнез. Ученые предупреждают, что от 10 до 20% клещей переносят боррелии, поэтому, отправляясь на природу, рекомендовано надевать закрытую одежду с эластичными манжетами, желательно светлых тонов, пользоваться репеллентами. После длительных прогулок в лесу или парке обязательно осмотрите себя: нет ли клещей. Обнаружив клеща, нужно сдать его на анализ в эпидемиологическую лабораторию, даже если признаков недомогания нет. В настоящее время не существует специфической иммунопрофилактики, однако в 2016 г. ученые из Медицинской школы Массачусетского университета (США) заявили о создании вакцины против боррелиоза, не вызывающей нежелательных побочных эффектов. Препарат «Лаймпреп» (Lyme PReP), содержащий специфические антитела к бактерии-возбудителю, сейчас испытывают на животных, при подтверждении его безопасности и эффективности он будет общедоступным не ранее чем через 5–7 лет [5]. Поэтому в настоящее время единственным методом борьбы с боррелиозом остается настороженность и общая профилактика.

Заключение

Представленный клинический случай демонстрирует необходимость повышенной настороженности при анализе клинических данных и результатов исследований, сбора расширенного эпидемиологического анамнеза, комплексной оценки состояния пациента с учетом всех изменений в органах и системах, их прогрессию.

Своевременная диагностика инфекционной причины кардиальных осложнений позволит назначить эффективное лечение, которое может предотвратить неблагоприятный исход и спасти жизнь пациенту.

Список литературы Кардиальные осложнения клещевого боррелиоза: клинический случай

- Lane R.S., Piesman J., Burgdorfer W. Lyme borreliosis: Relation of its causative agent to its vectors and hosts in North America and Europe. Annu. Rev. Entomol. 1991;36:587-609. 10.1146/annurev. en.36.010191.003103.

- Skar G.L., Simonsen K.A. Lyme Disease. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022.

- Løgstrup B.B., Nielsen J.M., Kim W.Y., Poulsen S.H. Myocardial oedema in acute myocarditis detected by echocardiographic 2D myocardial deformation analysis. Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging. 2016;17(9):1018- 1026.

- Иксодовые клещевые боррелиозы у детей и взрослых. Методические рекомендации; под ред. Ю.В. Лобзина. СПб.; 2010:35.

- Wang Y., Kern A., Boatright N.K., Schiller Z.A., Sadowski A., Ejemel M. et al. Pre-exposure prophylaxis with ospA-specific human monoclonal antibodies protects mice against tick transmission of Lyme disease Spirochetes. J. Infect. Dis. 2016;214(2):205-211.