Кардио-васкулярно-респираторные функционально-системные барорефлексы

Автор: Куприянов Сергей Владиленович

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Нормальная и патологическая физиология

Статья в выпуске: 3, 2014 года.

Бесплатный доступ

Повышение давления в исследуемой рефлексогенной зоне позвоночных артерий вызывает реализацию одновременных реакций снижения тонуса вен спланхнического бассейна, уровня кровяного давления и угнетения внешнего дыхания. Противоположные рефлексы кардиореспираторной функциональной системы наблюдаются в ответ на исходное снижение давления в изученной сосудистой зоне. Собственные данные, обобщенные с результатами других подобных исследований, указывают на возможность емкостных сосудов активно участвовать в формировании кардиореспираторных реакций. Вводится понятие кардио-васкулярно-респираторной функциональной системы.

Сосудистая рефлексогенная зона, позвоночная артерия, кардиореспираторная система, резистивные, емкостные сосуды

Короткий адрес: https://sciup.org/14113017

IDR: 14113017 | УДК: 612.18:612.833

Текст научной статьи Кардио-васкулярно-респираторные функционально-системные барорефлексы

Введение. В современной физиологии совместную деятельность систем гемодинамики и дыхания объединяют понятием кар-диореспираторной функциональной системы, которое находит свое объяснение прежде всего с позиций конечного результата – коррекции кислотно-основного состояния (КОС) тканей и газообмена в них [3, 5, 6, 13 и др.]. При анализе работ по изучению деятельности кардиореспираторной системы обращают на себя внимание несколько обстоятельств. Во-первых, малое количество экспериментальных данных, полученных на лабораторных животных, тогда как максимальной стандартизации можно добиться только в условиях острых или хронических опытов, проведение которых на человеке, конечно, не возможно. Во-вторых, по нашему мнению, наибольшим упущением большинства экспериментов является отсутствие одновременной регистрации параметров внешнего дыхания и гемодинамики. В подавляющем большинстве случаев дыхание регистрировалось в один момент времени, а деятельность сердечно-сосудистой системы – в другой. Так, в широкомасштабных исследованиях по изучению влияния на деятельность кардиореспираторной системы физических нагрузок повышающейся мощности Ю.С. Ванюшин и Ф.Г. Ситдиков проводили раздельную регистрацию различных показателей внешнего дыхания, гемодинамики, деятельности сердца [1]. Однако даже при стандартизации условий нагрузки остается большое количество факторов, способных влиять на активность компонентов кардио-респираторной системы, а их совокупность учесть в полной мере практически невозможно. Среди них можно отметить: эндокринный статус, изменяющийся, например, в зависимости от времени суток, активность пищеварительной системы, влияющая на валовый и основной обмены, а следовательно, и на параметры работы дыхательной и сердечнососудистой систем. Другими важнейшими факторами, динамично меняющими реализацию кардиореспираторного взаимодействия, являются различные циракдные ритмы, например циркадианные ритмы вариабельности сердечного ритма и его турбулентности, вегетативного статуса и т.д. Подобные изменения происходят ежесекундно и практически не поддаются стандартизации в условиях эксперимента. Поэтому при раздельной регистрации параметров внешнего дыхания и показателей активности сердечно-сосудистой системы оказывается невозможным точное определение долевого участия составляющих кардиореспираторной системы в обеспечении ее общего приспособительного результата. Подобного недостатка можно избежать, если регистрировать работу дыхательной системы и кровообращения на одном объекте одновременно. Однако подобных исследований в общем объеме работ по изучению деятельности кардиореспираторной системы предельно мало.

В-третьих, по признанию многих авторов, неясно, что является основным фактором, определяющим доминирование в пределах кардиореспираторной системы дыхательной или сердечно-сосудистой составляющей. Основным направлением в исследовании деятельности кардиореспираторной системы на современном этапе является изучение конечных результатов ее активности в регуляции метаболических реакций. При этом механизмы формирования и регуляции деятельности самой кардиореспираторной системы остаются практически вне внимания. И.Г. Герасимов, Е.В. Самохина пишут: «Взаимосвязь гемодинамических и респираторных показателей обусловлена тем, что как дыхание, так и кровообращение призваны обеспечивать доставку в органы и ткани О2, потребление которого определяет нормальное функционирование организма… Ясно, что адекватное потребление О2 организмом обеспечивается респираторной и гемодинамической составляющими, которые в разных сочетаниях приводят к изменению вида функциональной связи между показателями кровообращения и дыхания…» [2]. Авторы, ссылаясь на данные литературы и собственные исследования, констатируют: «…в настоящее время остается до конца непонятным, что же является объединяющим фактором взаимодействия респираторных и гемодинамических показателей и от чего зависит определе- ние доминирующего механизма регуляции в пределах кардиореспираторной системы?». Согласно нашим собственным ранее опубликованным исследованиям ответом на поставленный вопрос во многом является афферен-тация от сосудистых рефлексогенных зон (СРЗ), в частности от зон позвоночныхи сонных артерий [8, 9 и др.]. На основе лабораторных экспериментов на животных и исследований в клинике было продемонстрировано системообразующее значение активации баро- и хеморецепторов этих СРЗ в формировании и регуляции деятельности кардиорес-пираторной системы.

В монографии «Хронофизиология, хронофармакология и хронотерапия» Н.А. Агаджанян с соавт. пишут: «По-видимому, кровь как кооперативная динамическая система может выступать в роли одного из рецепторов…» [14]. Это образное выражение подразумевает, что изменения в состоянии крови, фиксируемые прежде всего в СРЗ, играют важную роль в регуляции разнообразных функций организма. Сказанное свидетельствует об исключительной значимости СРЗ не только в регуляции дыхания и кровообращения, но и в обеспечении их функциональносистемного взаимодействия.

Другим значимым нерешенным вопросом физиологии остаются одновременные реакции, в частности рефлекторные, артерий и вен.

В изучении совместной двигательной активности емкостных и резистивных сосудов большую роль сыграли работы российской и шведской школ. S. Mellander наблюдал одновременное сужение емкостных и резистивных сосудов мышц задних конечностей кошек при прямом электрическом раздражении симпатических нервов на уровне L4-5. Такие же результаты получил при аккумулографии задних конечностей Б.И. Ткаченко. B. Fol-kow в более физиологических условиях раздражал центральный конец блуждающего нерва кошки. Он наблюдал расширение вен конечности при отсутствии реакции резистивных сосудов. Разнонаправленные реакции артерий и вен скелетных мышц у людей при воспроизведении рефлекса Ашнера– Данини наблюдали E. Borgattietal. Как видно, результаты работ начального этапа изучения данного вопроса носили противоречивый характер.

Ж.А. Донина при постуральных воздействиях описала снижение центрального венозного и повышение системного артериального давления (САД) [3]. Но применение интервальной гипоксической тренировки оказалось способно повысить тонус венозных сосудов. В частности, при заданных условиях автор отметила: «…в системе низкого давления (венозной системе) наблюдаются более интенсивные сдвиги кровообращения, чем в системе высокого давления (артериального)». Следовательно, вены не только обладают способностью к активному изменению своего тонуса, но и их реакции могут быть однонаправленными с таковыми у резистивных сосудов.

Известно, что ишемия миокарда и головного мозга, несмотря на активацию симпатоадреналовой системы, приводит к угнетению деятельности сердца и снижению артериального давления [17]. Развивается порочный круг, способствующий еще большей ишемии тканей [20]. В подобных условиях D.A. Mitchell et al. регистрировали разнонаправленные реакции снижения артериального давления и увеличения кровенаполнения яремной вены [20]. Однако В.И. Евлахов, И.З. Поясов в острых экспериментах на кроликах при ишемии миокарда показали однонаправленный характер повышения тонуса артериальных сосудов и бассейна передней полой вены, обусловленного активацией адренергических механизмов [4].

На современном этапе внимание исследователей нарушений мозгового кровотока при ишемии миокарда в основном обращено на изучение изменений артериального кровотока [17]. Работ по регистрации реакций венозного русла значительно меньше [20]. Критически мало данных по сопоставлению при одних и тех же состояниях или вмешательствах сочетанных реакций артерий и вен. Значимость же венозного кровотока трудно переоценить [12]. Например, Л.В. Челышева отмечает, что у больных артериальной гипертензией на ранних стадиях происходит усиление кровотока в интракраниальных венах, а на поздних – расширение внутренних ярем- ных вен [15]. Из последних значимых исследований данного вопроса следует также отметить работы E. Stolz et al., A.Y. Ivanov et al., где в острых экспериментах на кошках показаны однонаправленные реакции повышения тонуса артериальных сосудов и вен бассейна передней полой вены при ишемии миокарда, обусловленные активацией адренергических механизмов [16, 18].

Авторы подчеркивают активный механизм реакции емкостных сосудов.

За последние несколько лет нам не удалось обнаружить новых исследований рефлекторных механизмов одновременной регуляции тонуса артерий и вен. Можно утверждать, что все большее число исследователей признает возможность активных реакций емкостных сосудов. Однако направленность сочетанных рефлексов резистивного русла и вен – вопрос, не имеющий однозначного ответа и остающийся открытым.

Цель исследования. Провести одновременную регистрацию рефлекторных реакций дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

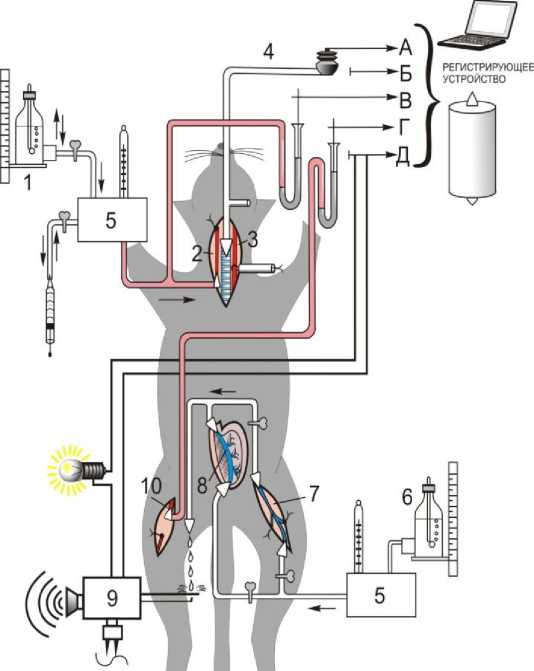

Материалы и методы. С целью одновременной регистрации рефлекторных реакций дыхательной и сердечно-сосудистой систем в остром эксперименте нами использовалась многокомпонентная установка, принципиальная схема которой показана на рис. 1. Подобная установка позволяет, во-первых, изменять давление в гемодинамически изолированных СРЗ и, во-вторых, одновременно регистрировать САД, внешнее дыхание и тонус емкостных сосудов на твердом и электронном носителях. Пример результатов регистрации приведен на рис. 2.

В острых экспериментах на кошках под уретановым наркозом (1 г/кг массы животного) проведено изучение изменений тонической активности гемодинамически изолированных бедренной или ободочной вен в ответ на повышение или снижение давления в позвоночной артерии (ПА). ПА также подвергалась гемодинамической изоляции по методике, описанной в наших ранних публикациях [11]. Одновременно производилась регистрация САД окклюзионным способом и внешнего дыхания методом трахеостомической спирографии.

Рис. 1. Общая принципиальная схема опытов:

1, 2, В – система для перфузии СРЗ позвоночной артерии, изменения и регистрации давления в ней;

3 – специальная лигатура для зажатия артерии (позвоночной или сонной);

4, А – регистрация внешнего дыхания; 5 – ультратермостат;1, 6 – система шприц-манометр, сосуд Мариотта;

7 – бедренная вена; 8 – ободочная вена; 9, Д – фотоаудиография объемной скорости перфузии;

Б – отметчик времени; 10 – регистрация системного артериального давления

■■■е^

ШиЖшШШШ^^

ЧД = 26/мин. ЧД = 30/мин. ЧД = 26/мин.

^W^^^f^W^N^^

105 mm Hg

24с

Рис. 2. Уменьшение объема перфузата в венах, стимуляция внешнего дыхания, повышение САД в ответ на снижение давления в позвоночной артерии.

Сверху вниз: объемная скорость перфузии (в каплях), отметка времени (1 с), кривая регистрации внешнего дыхания (частота дыхания), САД (и его изолиния, мм рт. ст.), отметка времени снижения давления в зоне позвоночной артерии

Статистическая обработка полученных данных производилась в среде электронных таблиц Excel. Оценку достоверности результатов вычисляли с помощью t-критерия Стьюдента на компьютере Intel Dual Core, а также с помощью критерия знаков. Все эксперименты проводились с учетом этических норм общения с животными.

Результаты и обсуждение. Достоверно показана однонаправленность рефлекторных реакций изменения тонической активности емкостных и резистивных сосудов под влиянием бароафферентации от СРЗ ПА при ее прессорной или депрессорной стимуляции. Так, исходное снижение давления в гемодинамически изолированной зоне ПА (45 вмешательств) вызывало повышение тонуса ободочной вены и повышение САД (32 случая). В другой серии опытов (21 наблюдение из 26) то же вмешательство вызвало увеличение тонуса бедренной вены и повышение давления в бедренной или общей сонной артериях. В третьей и четвертой сериях опытов проводилось повышение давления в СРЗ ПА (49 вмешательств). В 32 из 34 вмешательств это вызвало снижение тонуса бедренной вены и синхронное падение системного кровяного давления. В 12 случаях (из 15) то же вмешательство сопровождалось снижением тонуса ободочной вены и одновременным уменьшением величины общего артериального давления.

Вышеописанные реакции собственных исследований являлись рефлексами, что доказывалось различными способами, например их выпадением после 15-минутной блокады рецептивного поля СРЗ новокаином. Кроме того, рефлекс характеризуется определенными последовательно возникающими периодами: коротким (до нескольких секунд) латентным развитием максимальной выраженности реакции и последействием, которые, вместе взятые, составляют время реакции. Количественная оценка этих периодов барорефлексов, полученных в наших экспериментах, а также их выраженности приводится в табл. 1–3.

По отношению к исходному, до вмешательства, уровню, когда тонус вен был принят за 100 %, выраженность вазодилататор-ных рефлексов на бедренную вену и емкостные сосуды спланхнического бассейна составила 177,83±6,01 и 123,05±3,95 % соответственно (p<0,05). Снижение САД – 18,3± ±2,72 мм рт. ст. (p<0,01). Одновременно происходило угнетение внешнего дыхания. Латентный период реакций вен составил в среднем 4,29±1,3 с, на САД – 1,78±0,6 с, на внешнее дыхание – 1,97±0,9 с (p<0,05). Время рефлексов: вены – 56,4±6,02 с, артериальное давление – 51,0±2,3 с и внешнее дыхание – 51,6±3,0 с (p<0,01). Последействие: емкостные сосуды – 19,85±3,75 с, САД – 13,74±2,21 с, дыхание – 13,98±2,43 с (p<0,05).

Таблица 1

|

Измеряемый параметр |

Направление реакции |

Выраженность реакции |

Латентный период, с |

Время реакции, с |

Последействие, с |

|

Тонус вен |

Расширение |

177,83±6,01 %*; 123,05±3,95 %** (по отношению к исходному уровню) p<0,05 |

4,29±1,3 p<0,05 |

56,4±6,02 p<0,01 |

19,85±3,75 p<0,05 |

|

Системное артериальное давление |

Снижение |

18,3±2,72 мм рт. ст. (p<0,01) |

1,78±0,6 p<0,05 |

51,0±2,3 p<0,01 |

13,74±2,21 p<0,05 |

|

Внешнее дыхание |

Угнетение |

– |

1,97±0,9 p<0,05 |

51,6±3,0 p<0,01 |

13,98±2,43 p<0,05 |

Список литературы Кардио-васкулярно-респираторные функционально-системные барорефлексы

- Ванюшин Ю. С. Компенсаторно-адаптационные реакции кардиореспираторной системы при различных видах мышечной деятельности/Ю. С. Ванюшин, Ф. Г. Ситдиков. -Казань: Изд-во ИЭУП «Таглимат», 2003. -128 с.

- Герасимов И. Г. Взаимосвязь между показателями гемодинамики и дыхания у человека/И. Г. Герасимов, Е. В. Самохина//Физиол. человека. -2003. -Т. 29, № 4. -С. 72-75.

- Донина Ж. А. Межсистемные взаимоотношения дыхания и кровообращения/Ж. А. Донина//Физиол. человека. -2011. -Т. 37, № 2. -С. 117-128.

- Евлахов В. И. Гемодинамические механизмы изменений кровотока в полых венах при экспериментальной ишемии миокарда/В. И. Евлахов, И. З. Поясов//Рос. физиол. журн. им. И.М. Сеченова. -2014. -Т. 100, № 3. -С. 328-338.

- Кардиореспираторные реакции животных на пассивный ортостаз после интервальной гипоксии в антиортостатическом положении/Ж. А. Донина //Рос. физиол. журн. им. И. М. Сеченова. -2006. -Т. 92, № 8. -С. 997-1005.

- Кривощеков С. Г. Индивидуальные особенности внешнего дыхания при прерывистой нормобарической гипоксии/С. Г. Кривощеков, Г. М. Диверт, В. Э. Диверт//Физиол. человека. -2006. -Т. 32, № 3. -С. 62-69.

- Куприянов С. В. Рефлексогенная зона позвоночных артерий/С. В. Куприянов. -Чебоксары: Изд-во ЧГУ, 2005. -136 с.

- Куприянов С. В. Роль барорецепторов зоны позвоночных артерий в рефлекторной регуляции тонуса вен спланхнического бассейна/С. В. Куприянов//Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. -2009. -Т. 7. -С. 14-17.

- Куприянов С. В. Сочетанные рефлексы с сосудистых зон на тонус артериальных и венозных сосудов/С. В. Куприянов, Л. М. Семенова, С. В. Бочкарев//Матер. XXII съезда Физиологического общества им. И.П. Павлова. -Волгоград, 2013. -С. 283.

- Куприянов С. В. Хеморефлексы зоны позвоночных артерий и каротидного синуса при ацидозе и алкалозе в остром эксперименте и клинике/С. В. Куприянов//Казанский мед. журн. -2007. -Т. 88, № 1. -С. 20-23.

- Куприянов С.В. Центральные механизмы гипотензивного влияния инфузионной озонотерапии/С. В. Куприянов//Неврологический вестн. -2008. -Т. 40, вып. 4. -С. 81-85.

- Мищенко Т. С. Терапевтические возможности коррекции венозных нарушений при дисциркуляторной энцефалопатии/Т. С. Мищенко, И. В. Здесенко//Междунар. неврол. журн. -2013. -56 (2) -С. 75-86.

- Субъективные и неврологические проявления гипервентиляционных состояний разной степени выраженности/Н. А. Агаджанян //Физиол. человека. -2003. -Т. 29, № 4. -С. 66-71.

- Хронофизиология, хронофармакология и хронотерапия/Н. А. Агаджанян . -Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 2005. -336 с.

- Челышева Л. В. Нарушения церебральной артериальной и венозной гемодинамики при артериальной гипертензии: автореф. дис. … канд. мед. наук/Л. В. Челышева. -Новосибирск, 2013. -18 с.

- Active regulation of cerebral venous tone: simultaneous arterial and venous transcranial Doppler sonography during a Valsalva manoeuvre/E. Stolz //Eur. J. Appl. Physiol. -2010. -№ 109 (4). -Р. 691-697.

- Effect of elevated catecholamine levels on cerebral hemodynamic in patients with chronic post-traumatic stress disorder/M. Dikanovic //Coll. Antropol. -2011. -№ 35 (2). -Р. 471-475.

- Evidence of active regulation of cerebral venous tone in individuals undergoing embolization of brain arteriovenous malformations/A. Y. Ivanov //J. Appl. Physiol. -2013. -№ 115 (11). -Р. 1666-1671.

- Furuang L. Reduced cerebral perfusion in elderly men with silent myocardial ischemia and nocturnal blood pressure dipping/L. Furuang, A. Siennicki-Lantz, S. Elmstahl//Atherosclerosis. -2011. -214 (1). -Р. 231-236.

- Jugular venous overflow of noradrenaline from the brain: a neurochemical indicator of cerebrovascular sympathetic nerve activity in humans/D. A. Mitchell //J. Phisiol. (Lond.). -2009. -№ 587 (11). -Р. 2589-2597.