Кардиографические изменения при острой гипоксии после интервальных гипоксических тренировок человека

Автор: Бочаров М.И., Шилов А.С.

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 3, 2023 года.

Бесплатный доступ

Одним из важных направлений исследований физиологии и медицины является изучение влияния интервальных гипоксических тренировок на повышение резистентности организма человека к экзогенным и эндогенным факторам среды. При этом особая роль отводится исследованиям деятельности сердца. Цель. Изучить характер и сопряженность биоэлектрических процессов сердца человека при острой гипоксии в разные периоды после интервальных гипоксических тренировок. Материалы и методы. У мужчин в возрасте 20,2±0,31 года (n=29) до (контроль) и в разные периоды после 16-дневного курса гипоксических тренировок (ПГТ) проводили тест с острой гипоксией (ОГ 12,3 % О2) в течение 20 мин с определением оксигенации крови (Sр02%), амплитудных и временных параметров ЭКГ. Результаты. В покое в отдельные периоды ПГТ увеличиваются R-R (1-й день, р=0,020), Q-T (1-й день, р=0,005; 16-й день, р=0,043) и уменьшается P-Q (7-й день, р=0,016) относительно контроля. При ОГ уменьшаются P1II (1-й день, р=0,019; 7-й день, р1II (1-й день, р

Человек, острая гипоксия, гипоксическая тренировка, электрокардиография, оксигенация

Короткий адрес: https://sciup.org/14128465

IDR: 14128465 | УДК: 612.273.2: | DOI: 10.34014/2227-1848-2023-3-131-142

Текст научной статьи Кардиографические изменения при острой гипоксии после интервальных гипоксических тренировок человека

Введение. При всей изученности механизмов адаптации к прерывистой экспериментальной гипоксии многие вопросы её прикладного значения требуют получения более широких сведений об особенностях регуляции физиологических функций, обеспечивающих жизнедеятельность организма и его резистентность к субэкстремальным экзогенным и эндогенным факторам среды [1–4]. Отмечается, что умеренная интервальная нормобарическая гипоксия приводит к увеличению кислородной ёмкости крови, резервных возможностей энергетических систем, физической работоспособности [4–7], а для пожилых лю- дей такой тренинг используется в качестве одного из средств коррекции биохимического состава крови, артериального давления и работоспособности [8]. Есть сведения, что гипоксическая тренировка с дыханием воздухом с 9–16 % О2 оказывает положительное терапевтическое влияние на дыхательную, сердечно-сосудистую, иммунную, метаболическую, костную и нервную системы, а при меньшем содержании кислорода (2–8 %) способствует прогрессированию патологии [2].

Известно, что сердце обладает высокой чувствительностью к гипоксии [3], поэтому оценка его функционирования заслуживает особого внимания исследователей. Эксперименты показывают, что у крыс прерывистая гипобарическая гипоксия (ПГГ) (6500 м над ур. моря) на 1-м сеансе сопровождается экспрессией HIF-1α, активацией процессов ПОЛ, возникновением морфофункциональных изменений в миокарде, а на 15–16-е сут – снижением экспрессии HIF-1α и активности ПОЛ при повышении активности системы антиоксидантной защиты и увеличении васкуляризации сердца [9]. При таких же условиях у крыс на 1–7-е сут отмечается повышение реактивности сосудов микроциркуляции во всех отделах сердца; на 15-е сут она снижается в левом желудочке, оставаясь повышенной в правом желудочке и межжелудочковой перегородке вплоть до 30-х сут действия ПГГ [10, 11]. При изучении влияния ПГГ на состояние системы NO в миокарде левого желудочка крыс установлено, что 15-дневный тренинг приводит к преобладанию фермента iNOS на фоне увеличения её мРНК, а при 60-дневной гипоксии увеличивается экспрессия конститутивных изоформ и снижается содержание iNOS на фоне повышения мРНК [12]. На модели вызванной ишемии и реперфузии миокарда крыс, а также изменения коронарного кровотока изолированного сердца подтверждена гипотеза о том, что кондиционирование умеренной нормобарической гипоксией (9,5–10 % О2) в течение 20 дней вызывает кардио- и вазопротекторный эффекты [13].

Имеется сравнительно мало сведений об изменениях деятельности сердца человека при интервальных нормобарических гипоксических тренировках (ИНГТ). Известно, что на 6й день ИНГТ (10 % О2), по данным мониторирования ЭКГ, отмечается уменьшение ЧСС и увеличение интервала Q-T без значимых изменений QTс [14], а после трехнедельного курса ИНГТ (10–15 % О2) также уменьшается ритм сердца и увеличивается систолический объем [8]. С использованием 64 уни- и биполярных ЭКГ у молодых людей установлено, что 15-минутная острая гипоксия (12 % О2) после 19-дневной ИНГТ способствует уменьшению интервалов R-R и J-Tpeak, возрастанию Q-T и незначительному увеличению QTc относительно контроля при неизменных амплитудных параметрах [15].

Анализ имеющихся данных указывает на необходимость проведения детальных исследований внутрисердечной организации и сопряженности хроно- и инотропных процессов, а также их изменчивости в отставленном периоде после гипоксических тренировок человека. Решение этих задач имеет большое научно-практическое значение для расширения понимания хронологии изменений биоэлектрических явлений сердца в условиях гипоксемии и использования численных значений параметров ЭКГ в качестве маркеров при оценке эффектов умеренной ИНГТ.

Цель исследования. Изучить характер и сопряженность биоэлектрических процессов сердца человека при острой гипоксии в разные периоды после интервальных гипоксических тренировок.

Материалы и методы. Исследования выполнялись на базе лаборатории функционального биоуправления Сыктывкарского госуни-верситета в период с января по февраль в 2006 г. и 2007 г. с участием физически здоровых мужчин (n=29) в возрасте 20,2±0,31 года. Испытания проводились в помещении при термонейтральной температуре воздуха (21–23 оС). Последовательность испытаний предполагала: контрольное исследование (К) с острой гипоксией (ОГ); 16-дневную интервальную нормобарическую гипоксическую тренировку (ГТ); исследование с ОГ после ГТ – ПГТ (1, 7 и 16-й дни). Предварительно испытуемые были ознакомлены с протоколом исследования, процедура которого соответствовала этическим медико-биологических нормам, обозначенным в Хельсинкской декларации, и локальным актам биоэтического комитета ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.

Функциональная проба с ОГ проводилась в положении испытуемого лежа на кушетке. После стабилизации частоты сердечных сокращений испытуемый подвергался 20-минутной ОГ с содержанием кислорода во вдыхаемом воздухе 12,3±0,14 %, что соответствует втягивающему, или профилактическому, тренировочному режиму (12–14 % О2) [5] и диапазону гипокситерапии при разных заболеваниях [2]. Дыхание воздухом, обедненным кислородом, осуществлялось через газодыхательную маску, соединенную шлангом с газовым мешком, который заполнялся воздухом с заданным содержанием О2 с помощью модифицированного (свидетельство на полезную модель № 24098 от 27.07.2002) концентратора Onyx PSA Oxygen Generator (AirSer Corporation, США). Контроль за содержанием О2 во вдыхаемом воздухе осуществлялся анализатором OxiQuant B (EnviteC, Германия). До и во время пробы с ОГ измерялись насыщение крови кислородом (SрO2%) и частота сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин) с помощью пульсоксиметра NONIN8500 (NONIN Medical, Inc., США). В покое, на 5, 10 и 20-й мин ОГ регистрировалась ЭКГ в трех стандартных (I, II, III), трех усиленных (aVR, aVL, aVF) и шести грудных (V1, V2, V3, V4, V5, V6) отведениях на компьютеризованном комплексе «Кардиометр-МТ» (ТОО «Микард», Санкт-Петербург, Россия). Анализ выполнялся по трем факторно-значимым [16] амплитудным (P1II, RII, T1II в мВ) и трем временным (R-R, P-Q, Q-T в мс) параметрам ЭКГ, а также расчетным корригированным (по H.C. Bazett) значениям PQс и QTс (усл. ед.). При ОГ эти параметры представлены как средние значения (при n=87) за период (5, 10 и 20 мин) воздействия.

Курс ГТ включал 16 сеансов гипоксических экспозиций (ГЭ) с содержанием O2 во вдыхаемом воздухе 12,3 %. Технические возможности позволяли участвовать в тренинге одновременно двум испытуемым. Согласно протоколу каждый период ГЭ продолжался 5 мин и чередовался с нормобарической респирацией (НР). По протоколу количество повторных ГЭ в одном сеансе в 1-й день ГТ составляло 6, во 2-й – 8, с 3-го по 16-й – 10 раз. Длительность НР между экспозициями с 1-го по 10-й день составляла 2 мин, а с 11-го по 16-й день – 1 мин. Суммарная длительность гипоксической нагрузки на первом сеансе достигала 30 мин, на 2-м – 40 мин, на остальных – 50 мин. Очевидно, что такой режим ГЭ соответствует тренировочному принципу на- растающей мощности гипоксического воздействия за счет постепенного увеличения её длительности. Контроль за SрO2 и ЧСС осуществлялся на каждой минуте сеансов ГЭ.

Достаточность объема выборки установлена по формуле [17]. Статистическая обработка выполнена с помощью программ Statistica 10.0 (StatSoft, Inc., США). Тестом Колмогорова – Смирнова показано нормальное распределение наблюдаемых переменных. Рассчитаны средняя арифметическая величина (М), её ошибка (m), разность отклонений (d), доверительный интервал (tm d ) при р=0,05. Достоверность различий определена методом сравнения средних, а для зависимых величин – разности отклонений по критерию t Стьюдента. Различия считались значимыми при р<0,05. Очень высокие уровни значимости округлялись и представлены как р<0,001. Применялись факторный, корреляционный и канонический анализы. Значимость канонической корреляции определялась по критерию χ2-квадрат.

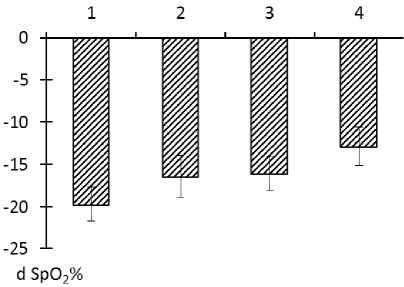

Результаты. Установлено, что оксигенация крови (SрO 2 %) существенно не изменялась после ГТ (р>0,05), составляя в среднем 98,2–97,8 %. Острая гипоксия всегда вызывала статистически значимое (р<0,001) уменьшение SрO 2 (рис. 1). Характерно, что на 1-й день ПГТ к 20-й мин ОГ SрO 2 понижалась меньше, чем в контроле (р=0,011), а на 16-й день это различие было еще более выраженным (р=0,001). Следовательно, применяемый режим ГТ как минимум до 16-го дня ПГТ в ответ на острую гипоксию приводит к повышению эффективности насыщения крови кислородом.

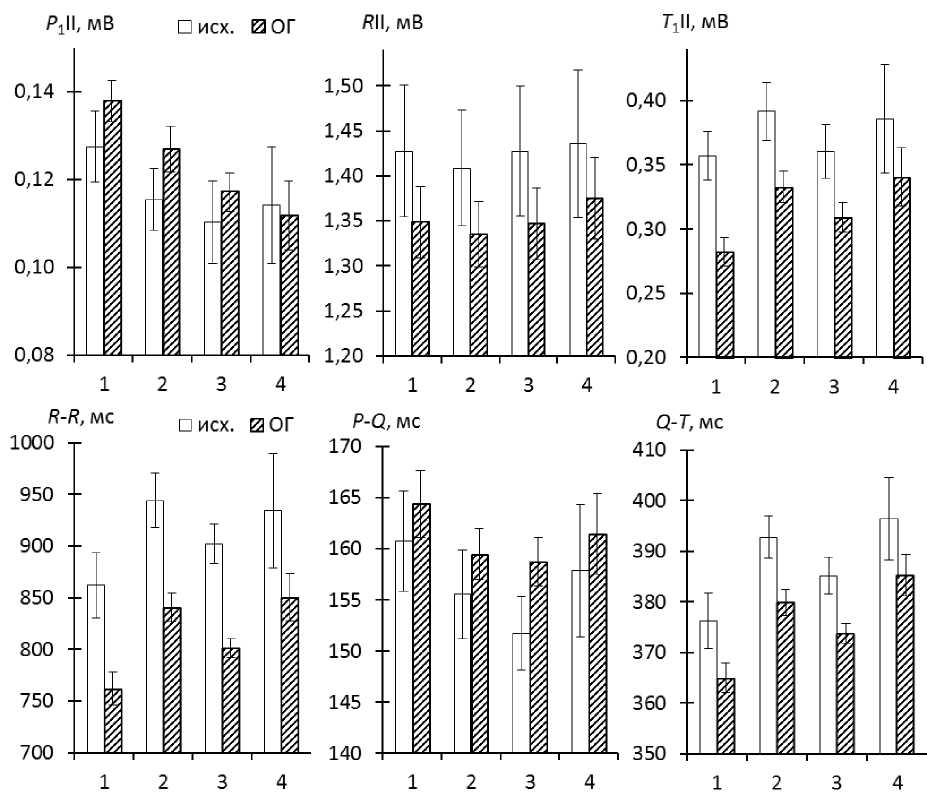

Анализ ЭКГ в покое показал, что за период ПГТ все наблюдаемые амплитудные параметры (P 1 II, RII и T 1 II) существенно не отличались (р>0,05) от контроля (рис. 2). При этом только в отдельные периоды ПГТ отмечались статистически значимые изменения кардиоинтервалов: в 1-й день увеличивалась длительность интервалов R-R (р=0,029) и Q-T (р=0,005); на 7-й – уменьшался P-Q (р=0,016), а на 16-й – увеличивался Q-T (р=0,043) относительно К. Корригированное PQс относительно контроля (0,191±0,007) на 1-й (0,168±0,006) и

7-й (0,170±0,005 усл. ел.) дни ПГТ статистически значимо уменьшалось (р=0,005 и р=0,021 соответственно). Значение QTс в контроле

составляло 0,446±0,01 усл. ед., а в 1-й день ПГТ уменьшилось до 0,423±0,009 усл. ед. (р=0,043).

Рис. 1. Разность отклонений оксигенации крови от исходной на 20-й мин острой гипоксии в контроле (1), в 1-й (2), 7-й (3) и 16-й день (4) после гипоксических тренировок (dМ±tm d ).

Выборки: c 1 по 3 – n=29, 4 – n=14

Fig. 1. Deviations of blood saturation from the initial level at the 20th minute of acute hypoxia in the control (1), and after hypoxic training – Day 1 (2), Day 7 (3) and Day 16 (4) (dМ±tm d ).

Samples 1–3 (n=29), sample 4 (n=14)

Рис. 2. Параметры ЭКГ в исходном состоянии (светлые столбики) и при острой гипоксии (заштрихованные столбики) в контроле (1), на 1-й день (2), 7-й день (3) и 16-й день (4) после гипоксических тренировок (М±m). Выборки: в исходном состоянии c 1 по 3 – n=29, 4 – n=14; при ОГ с 1 по 3 – n=87, 4 – n=42

Fig. 2. Electrocardiogram parameters at baseline (light bars) and in acute hypoxia (hatched bars) in the control (1), and after hypoxic training – Day 1 (2), Day 7 (3) and Day 16 (4) (M±m).

Baseline samples 1–3 (n=29), 4 (n=14); AH samples 1–3 (n=87), 4 (n=42)

Очевидно, ГТ приводит только к кратковременному увеличению длительности кардиоцикла, более стойкому увеличению электрической систолы желудочков и укорочению периода предсердно-желудочкового проведения (на 7-й день ПГТ). Это обусловливает уменьшение доли времени предсердно-желудочкового проведения (на 1-й и 7-й дни ПГТ) и электрической систолы желудочков (на 1-й день) в общей длительности R-R.

Анализ параметров ЭКГ при ОГ в контроле предусматривал рассмотрение их изменений по степени отклонений, а на разных этапах ПГТ – по абсолютной средней за период ОГ (5, 10 и 20 мин) относительно К. Так, в контроле установлено, что при ОГ статистически значимо прирастала амплитуда зубца P 1 II (на 0,01±0,003 мВ, р=0,005), уменьшалась – RII (на 0,079±0,007 мВ, р<0,001) и T 1 II (на 0,075±0,005 мВ, р<0,001). Статистически значимо уменьшались интервалы R-R (на 100±8,87 мс, р<0,001), Q-T (на 11,2±1,43 мс, р<0,001) и прирастал P-Q (на 3,67±1,31 мс, р=0,006). Как в К, так и в период ПГТ при ОГ с высокой статистической значимостью увеличивались (р<0,001) корригированные значения PQс и QTс относительно покоя. Направленность изменений параметров ЭКГ сохранялась в период ПГТ (рис. 2).

При ОГ на 1-й день ПГТ зубец P 1 II был статистически значимо меньше (р=0,019), чем в К (рис. 2). По мере увеличения длительности периода ПГТ при ОГ более выраженно уменьшалась амплитуда зубца P 1 II, и на 16-й день она была существенно меньше (р=0,003) относительно К. Средние значения амплитуды зубца RII за период ОГ на всех этапах исследования статистически значимо не различались (р>0,05). Зубец T 1 II был статистически значимо больше на 1-й день ПГТ (р<0,001), чем в К, и поддерживался на высоком уровне на 7-й (р=0,004) и 16-й дни (р=0,010) после ГТ. Несмотря на существенное уменьшение интервалов R-R и Q-T при ОГ относительно покоя их абсолютные значения на этапах ПГТ статистически значимо превышали К: для

R-R – на 1-й (р<0,001), 7-й (р=0,029) и 16-й (р=0,001) дни; для Q-T – на 1-й (р<0,001), 7-й (р=0,029) и 16-й (р=0,002) дни ПГТ. Интервал P-Q, во всех случаях существенно нарастая при ОГ, в период после ГТ достигал статистически значимо меньших абсолютных величин относительно К: на 1-й (р=0,025) и 7-й (р=0,002) дни ПГТ. Корригированные значения при ОГ во всех периодах ПГТ были статистически значимо меньше, чем в контроле: для PQс в контроле – 0,221±0,005 усл. ед., на 1-й день ПГТ – 0,194±0,004 (р<0,001), 7-й – 0,200±0,003 (р<0,001) и 16-й день – 0,193±0,005 (р<0,001); для QTс – 0,489±0,006, 459±0,005 (р<0,001), 0,470±0,004 (р<0,008) и 0,462±0,009 (р<0,010) соответственно.

Как видно, основные эффекты ГТ при ОГ во всех периодах ПГТ проявляются в уменьшении амплитуды деполяризации правого предсердия, длительности предсердно-желудочкового проведения (на 1-й и 7-й дни) и увеличении амплитуды конечной реполяризации желудочков, длительности R-R и электрической систолы желудочков. Существенно уменьшаются доли времени предсердно-желудочковой проводимости и электрической систолы желудочков в длительности R-R относительно контроля.

Факторный анализ показал (табл. 1), что всегда ведущими компонентами ЭКГ (1-й фактор) являются интервалы R-R и Q-T. В контроле при ОГ весомость фактора увеличивалась за счет амплитуды зубца P 1 II. Только на 7-й день ПГТ в покое и при ОГ весомость фактора усиливалась амплитудой зубца P 1 II, а на 16-й день – дополнительно зубца T 1 II. Процент объясненной дисперсии нарастал к 16-му дню ПГТ.

Очевидно, что после ГТ нарастает сопряженность параметров ЭКГ в покое и при ОГ вплоть до 16-го дня ПГТ при сохранении ведущей роли интервала R-R и электрической систолы желудочков, с усилением факторной нагрузки деполяризацией правого предсердия (с 7-го дня ПГТ) позже (на 16-й день) и конечной реполяризацией желудочков миокарда.

Таблица 1

Table 1

Факторные структуры параметров ЭКГ в исходном состоянии (1) и при острой гипоксии (2) в контроле и после гипоксических тренировок

Factor structures of ECG parameters at baseline (1), and in acute hypoxia (2) in control and after hypoxic training

|

Параметр Parameter |

Контроль Control |

После гипоксических тренировок After hypoxic training |

||||||

|

1-й день Day 1 |

7-й день Day 7 |

16-й день Day 16 |

||||||

|

1 n=29 |

2 n=87 |

1 n=29 |

2 n=87 |

1 n=29 |

2 n=87 |

1 n=14 |

2 n=42 |

|

|

P 1 II |

0,529 |

-0,731 |

0,115 |

0,544 |

0,816 |

0,815 |

0,752 |

0,820 |

|

RII |

0,141 |

-0,199 |

-0,550 |

-0,552 |

0,520 |

0,250 |

0,283 |

0,094 |

|

T 1 II |

0,129 |

0,023 |

-0,545 |

-0,550 |

0,223 |

-0,302 |

-0,801 |

-0,794 |

|

R-R |

-0,857 |

0,847 |

-0,863 |

-0,915 |

0,913 |

-0,903 |

-0,947 |

-0,947 |

|

P-Q |

-0,501 |

0,432 |

-0,477 |

-0,252 |

0,113 |

-0,208 |

-0,520 |

-0,554 |

|

Q-T |

-0,913 |

0,891 |

-0,811 |

-0,833 |

0,824 |

-0,806 |

-0,929 |

-0,887 |

|

% объясненной дисперсии % of explained variance |

35,6 |

37,9 |

37,4 |

41,7 |

41,9 |

38,7 |

55,3 |

55,0 |

Примечание . Жирным шрифтом выделены факторные нагрузки больше 0,7.

Note. Factor loadings >0.7 are highlighted in bold.

Канонический анализ показал, что для состояния покоя связи между амплитудными и временными параметрами ЭКГ отсутствуют (р>0,05), но при ОГ в контроле и в период ПГТ обнаруживаются статистически значимые канонические корреляции левого (P1II, RII и T1II) с правым (R-R и Q-T) множеством переменных, усиливающиеся по мере увеличения периода ПГТ, что подтверждается лямбдой и нарастанием общей избыточности (в %) дисперсии, особенно правого множества (табл. 2). Судя по парной корреляции, только на 1-й день ПГТ при ОГ отмечалась связь зубца RII с R-R (r=0,39, р<0,001) и с Q-T (r=0,29, р<0,005), а также низкая факторная нагрузка RII в общей структуре компонентов ЭКГ во всех периодах наблюдений (табл. 1), что указывало на относительную независимость амплитуды зубца RII от длительности кардиоинтервалов.

Предполагается, что после ГТ при ОГ поступательно (до 16 дней) повышается функциональная сопряженность деполяризации правого предсердия и быстрой реполяризации желудочков миокарда с длительностью кардиоцикла и электрической систолы желудочков.

Таблица 2

Table 2

Результаты анализа канонических корреляций между амплитудными и временными параметрами ЭКГ при острой гипоксии в контроле и после гипоксических тренировок

Results of the canonical correlations analysis between the amplitude and interval ECG parameters in acute hypoxia in control and after hypoxic training

|

Период исследования Study period |

R |

χ2 |

d.f. |

p |

Лямбда Lambda |

Общая избыточность, % Total redundancy, % |

|

|

левая left (P 1 II, RII, T 1 II) |

правая right (R-R, Q-T) |

||||||

|

Контроль (n=87) Control |

0,521 |

33,8 |

6 |

0,001 |

0,665 |

10,8 |

19,1 |

|

1-й день после ГТ (n=87) After hypoxic training, Day 1 |

0,591 |

41,7 |

6 |

0,001 |

0,605 |

17,8 |

26,8 |

|

7-й день после ГТ (n=87) After hypoxic training, Day 7 |

0,603 |

54,6 |

6 |

0,001 |

0,517 |

19,9 |

32,8 |

|

16-й день после ГТ (n=42) After hypoxic training, Day 16 |

0,814 |

46,3 |

6 |

0,001 |

0,296 |

37,8 |

58,7 |

Обсуждение. Установлено, что 16-дневная ГТ (12,3 % О 2 ) приводит у здоровых молодых людей к повышению резистентности организма к острой гипоксии, на что указывает меньшее понижение оксигенации крови как минимум до 16-го дня ПГТ. Поэтому изменения биоэлектрических процессов сердца при ОГ в периодах ПГТ могут отражать физиологические эффекты неспецифических адаптивно-приспособительных реакций.

Показано, что 16-дневный цикл ГТ в покое не приводит к заметным изменениям бат-мотропного эффекта сердца, но вызывает увеличение длительности электрической систолы желудочков с меньшей периодичностью кардиоритма и уменьшение времени предсердножелудочкового проведения в период ПГТ. Очевидно, ускорение предсердно-желудочкового проведения возбуждения на 7-й день ПГТ носит кратковременный компенсаторный характер для реализации полноценной систолы желудочков миокарда. При этом на 1-й день ПГТ сокращается суммарная длительность фазы биоэлектрической активности сердца, но увеличивается время его расслабления. Такая же закономерность сохраняется на 7-й день ПГТ отдельно для предсердно-желудочкового проведения относительно R-R. Это отчасти подтверждает сведения об увеличении инотропных влияний на сердце и экономизации его деятельности после ГТ [8].

Интервальные ГТ приводят в период ПГТ при ОГ к прогрессивному уменьшению абсолютных значений биоэлектрической активности правого предсердия, увеличению активности желудочков в фазу быстрой реполяризации при неизменной амплитуде максимальной деполяризации желудочков миокарда относительно контроля. Увеличиваются интервалы R-R и время электрической систолы желудочков, а предсердно-желудочковое проведение уменьшается, но только на 1-й и 7-й дни ПГТ. Примечательно, что в период ПГТ доли времени, составляющие процесс де- и реполяризации миокарда, в общей длительности R-R уменьшаются за счет увеличения фазы расслабления сердца. По-видимому, такая гетерогенность и гетерохронность изменений биоэлектрических процессов сердца при ОГ после ГТ обусловлена неоднозначностью симпатических влияний на проводящую систему [18] и опосредованно на биоэлектрическую активность, связанную с энергозависимыми процессами [3]. Экспериментальные исследования показывают, что интервальные гипоксические воздействия приводят к нарастанию мощности митохондриальной системы окисления, повышению эффективности механизмов анаэробного ресинтеза АТФ в клетках [3], преобладанию фермента iNOS в левом желудочке миокарда крыс [12], а также к ограничению окислительного повреждения ДНК у мышей [19].

Результаты факторного анализа указывают на то, что в период ПГТ (16 дней) как в покое, так при острой гипоксии сохраняется доминирование дромотропных эффектов (R-R и Q-T) в общей организации биоэлектрических процессов сердца с постепенным увеличением роли батмотропных эффектов (P 1 II и T 1 II), особенно на 16-й день ПГТ. Очевидно, что выявленное прогрессирующее увеличение суммарной факторной нагрузки параметров ЭКГ по мере нарастания длительности периода ПГТ свидетельствует о повышении сопряженности нейрогуморальных и внутрисердечных механизмов управления дромо- и батмот-ропной деятельностью сердца, что может рассматриваться как отставленный эффект ГТ. Некоторая аналогия прослеживается в сведениях об увеличении кардиореспираторной когерентности частоты дыхания с ритмом сердца у более тренированных спортсменов при острой гипоксии, что, по мнению авторов, свидетельствует о повышении точности настройки межсистемной регуляции [20].

Проведенный канонический анализ указывает не только на ведущую роль хроно- и дромотропных параметров в общей картине биоэлектрических процессов, но и на нарастающее их влияние на батмотропные процессы (P 1 II и T 1 II ЭКГ) при острой гипоксии по мере увеличения периода ПГТ, о чем свидетельствуют соответствующие величины коэффициентов корреляции, избыточности дисперсии и лямбды.

Важно отметить, что наблюдаемые изменения параметров ЭКГ в покое и при острой гипоксии находятся в пределах физиологической нормы, но их амплитуда и направленность отклонений могут служить критериями при оценке отставленных эффектов разных режимов гипоксических тренировок, в т.ч. при спортивной, реабилитационной, лечебной практике и профилактике специальной деятельности человека.

Заключение. Установлено, что основные эффекты 16-дневной интервальной ГТ проявляются в отрицательном хронотропном эффекте (на 1-й день ПГТ), уменьшении доли времени предсердно-желудочкового проведения (на 1-й и 7-й дни) и электрической систолы желудочков (на 1-й день) в общей длительности R-R. При ОГ на протяжении 16 дней ПГТ поддерживается меньшая амплитуда деполяризации правого предсердия и большая – конечной фазы реполяризации желудочков, длительность кардиоинтервала и электрической систолы желудочков, но меньшая длительность предсердно-желудочкового проведения возбуждения (на 1-й и 7-й дни). В период ПГТ прогрессивно уменьшается доля времени биоэлектрической активности сердца, но увеличивается время его расслабления. С увеличением длительности ПГТ в покое и при ОГ нарастает факторная значимость амплитудных и временных параметров ЭКГ, где доминирует роль длительности R-R, электрической систолы желудочков с постепенным нарастанием значимости деполяризации правого предсердия и конечной фазы реполяризации желудочков миокарда. Показано, что гипоксические тренировки приводят к стойкому нарастанию сопряженности батмотропных с дро-мотропными процессами сердца как минимум до 16 дней ПГТ, что сочетается с уменьшением развивающейся гипоксемии при острой гипоксии.

Работа выполнена в рамках государственного задания № 122040600069-6.

Авторы выражают признательность выпускникам разных лет Сыктывкарского госуниверситета А.А. Илюшичеву и О.А. Шипициной за техническую помощь при проведении исследований.