Кардиопротекторный, инотропный и хронотропный эффекты ишемического посткондиционирования на модели изолированного сердца крысы

Автор: Горбунов А.С., Маслов Л.Н., Ласукова Т.В., Лишманов Ю.Б.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Лабораторные и экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 3-1 т.26, 2011 года.

Бесплатный доступ

В экспериментах на изолированном перфузируемом сердце крысы оценивали эффект глобальной ишемии (45 мин) и реперфузии (30 мин) на давление, развиваемое левым желудочком (ДРЛЖ), частоту сердечных сокращений (ЧСС), конечное диастолическое давление (КДД). Повреждения клеток оценивали по выбросу в перфузионный раствор креатинфосфокиназы. Были использованы следующие модели посткондиционирования: 1) три цикла реперфузии (10 с) и ишемии (10 с, РИ), общая продолжительность цикла 20 с; 2) шесть циклов реперфузии (10 с) и ишемии (10 с), общая продолжительность цикла 20 с; 3) три цикла реперфузии (20 с) и ишемии (20 с), общая продолжительность цикла 40 с; 4) шесть циклов реперфузии (20 с) и ишемии (20 с), общая продолжительность цикла 40 с; 5) три цикла реперфузии (30 с) и ишемии (30 с), общая продолжительность цикла 60 с. Обнаружено, что только посткондиционирование с общей продолжительностью цикла 40 с или 60 с предупреждает появление реперфузионных повреждений кардиомиоцитов. Использование нескольких циклов РИ продолжительностью по 20 с не влияет на ДРЛЖ, но вызывает снижение КДД на протяжении всего реперфузионного периода. Посткондиционирование с помощью трех циклов РИ по 40 с способствует восстановлению ДРЛЖ в реперфузионном периоде, не влияет на КДД и замедляет восстановление ЧСС. Шесть циклов РИ по 40 с не влияют на ДЛРЖ и КДД, но препятствуют восстановлению ЧСС в реперфузионном периоде. Посткондиционирование с помощью трех циклов РИ по 60 с способствует увеличению ДРЛЖ, уменьшает контрактуру, но эти эффекты были транзиторными и сопровождаются замедлением восстановления ЧСС.

Сердце, ишемия, реперфузия, посткондиционирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14919504

IDR: 14919504 | УДК: 612.014.4;

Текст научной статьи Кардиопротекторный, инотропный и хронотропный эффекты ишемического посткондиционирования на модели изолированного сердца крысы

Ишемическим посткондиционированием (ИП) принято называть повышение устойчивости органов и тканей к повреждающему действию постишемической реоксигенации, достигаемое с помощью нескольких сеансов кратковременной ишемии на фоне реперфузии. Феномен ИП был открыт в 2003 г. группой физиологов из Атланты (США) во главе с проф. J. Vinten-Johansen [5] в опытах in vivo на собаках. Позднее было установлено, что ИП можно воспроизвести и в экспериментах на изолированном перфузируемом сердце [1, 3, 4]. Одни исследо- ватели в экспериментах на изолированном перфузируемом сердце использовали троекратно чередующиеся сеансы реперфузии (30 с) и ишемии (30 с) [5]. Другие авторы применяли три цикла реперфузииишемии по 10 с+10 с каждый [1]. Нередко используют 6 таких циклов [4]. Вместе с тем, некоторым исследователям в экспериментах на изолированном перфузируемом сердце крыс не удалось воспроизвести феномен посткондиционирования ни по одному из использованных протоколов [1]. Таким образом, общепринятой модели ИП на сегодня не существует.

Цель исследования: сопоставить несколько моделей ишемического посткондиционирования и оценить их кардиопротекторный, инотропный и хронотропный эффекты in vitro.

Материал и методы

Эксперименты проведены на изолированных сердцах крыс-самцов линии Вистар массой 250–300 г, наркотизированных этиловым эфиром. После извлечения сердца из грудной клетки его быстро переносили в ванночку с охлажденным до +4 °С раствором Кребса–Хензелайта до прекращения спонтанных сокращений. Затем в восходящую дугу аорты вводили канюлю, через которую выполняли ретроградную перфузию сердца раствором Кребса–Хензелайта по методу Лангендорфа. Для приготовления оксигенированного перфузионного раствора (37 °С, рН 7,4), содержащего (в мМ): NaCl – 120; KCl – 4,8; CaCl2– 2,0; MgSO4– 1,2; KH2PO4– 1,2; NaHCO3– 20,0; глюкоза – 10,0, применяли реактивы компании MP Biomedicals (Ирвин, США).

В контрольной серии по окончании 20-минутной адаптации сердца к условиям нормоксической перфузии его подвергали 45-минутной тотальной ишемии и 30-минутной реперфузии. Степень некротического повреждения кардиомиоцитов оценивали по уровню креатинфосфокиназы (КФК) в перфузате, оттекающем от сердца за весь период реперфузии. Активность последней определяли с помощью энзиматических наборов CK-NAc компании Biocon Diagnostik (Vohl/Marienhagen, Германия) и пересчитывали на 1 г ткани сердца. Для регистрации параметров сократимости сердца в полость левого желудочка вводили катетер с латексным баллончиком, заполненным дистиллированной водой, объем которой был достаточным для создания конечного диастолического давления на уровне 10–15 мм рт. ст. Показатели насосной функции сердца измеряли в изоволюмическом режиме с помощью датчика давления SS13L (Biopac System, Inc., Goleta, Калифорния, США), сопряженного с указанным баллончиком. Запись изменения давления в левом желудочке осуществляли с помощью аппарата для электрофизиологических исследований MP35 (Biopac System, Inc., Goleta, США). Количественную обработку полученных данных осуществляли с помощью программного обеспечения INSTBSL-W компании Biopac System, Inc. (Goleta, США). В ходе опыта регистрировали частоту сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин), давление, развиваемое левым желудочком (ДРЛЖ, мм рт. ст.). Последнее вычисляли как разницу между систолическим и диастолическим давлением. В динамике эксперимента измеряли также конечное диастолическое давление (КДД, мм рт. ст.).

Использовали следующие протоколы посткондиционирования:

-

1) три сеанса реперфузии (10 с) и ишемии (10 с), цикл – 20 с;

-

2) шесть циклов реперфузии (10 с) и ишемии (10 с), цикл – 20 с;

-

3) три сеанса реперфузии (20 с) и ишемии (20 с), цикл – 40 с;

-

4) шесть циклов реперфузии (20 с) и ишемии (20 с), цикл – 40 с;

-

5) три сеанса реперфузии (30 с) и ишемии (30с), цикл – 60 с.

Для того, чтобы исключить возможность влияния на результаты экспериментов сезонных колебаний толерантности сердца к ишемииреперфузии ежедневно проводили контрольный эксперимент (ишемияреперфузия) и опыт по посткондиционированию.

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием общепринятых методов. Вычисляли среднее значение параметра в экспериментальной группе и ошибку среднего. Поскольку выборки не имели нормального распределения, для проверки гипотезы их однородности, либо неоднородности использовали критерий Манна–Уитни. За критический уровень статистической значимости принимали р<0,05.

Результаты

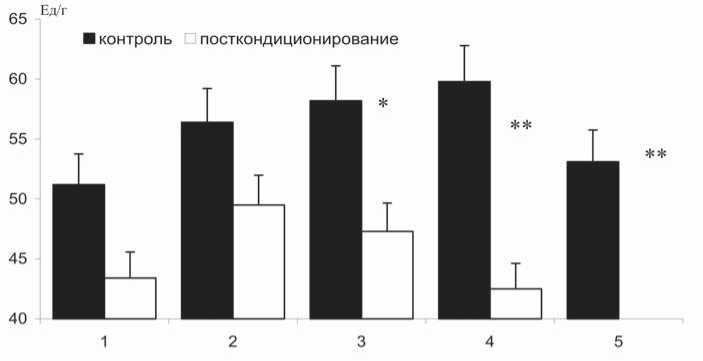

Как показано на рисунке 1, три сеанса реперфузии (10 с) и ишемии (10 с) не оказывали по сравнению с контролем (ишемия и реперфузия без посткондиционирования) достоверного влияния на уровень КФК в перфузате, оттекающем от сердца.

Не удалось добиться повышения толерантности сердца к патогенному действию реперфузии и с помощью шести циклов реперфузии и ишемии (РИ) продолжительностью по 20 с. Посткондиционирование с помощью трех циклов РИ по 40 с вызывало снижение уровня КФК в перфузате на 19% по сравнению с контролем. При использовании шести сеансов РИ продолжительностью по 40 с удалось добиться снижения уровня КФК на 29% по отношению к группе контроля. Максимальный кардиопротек-торный эффект посткондиционирования был зафиксирован при использовании трех циклов реперфузииише-мии по 60 с. В этом случае уровень КФК в перфузате был на 32% ниже, чем в контроле.

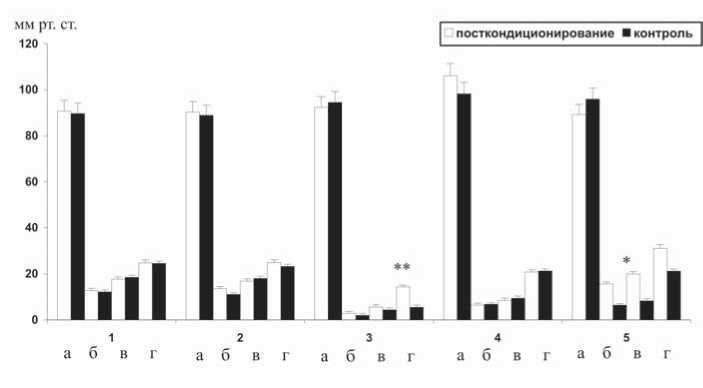

Как показано на рисунке 2, в группе контроля через 5 мин после 45-минутной ишемии ДРЛЖ составляет 13% от исходного значения.

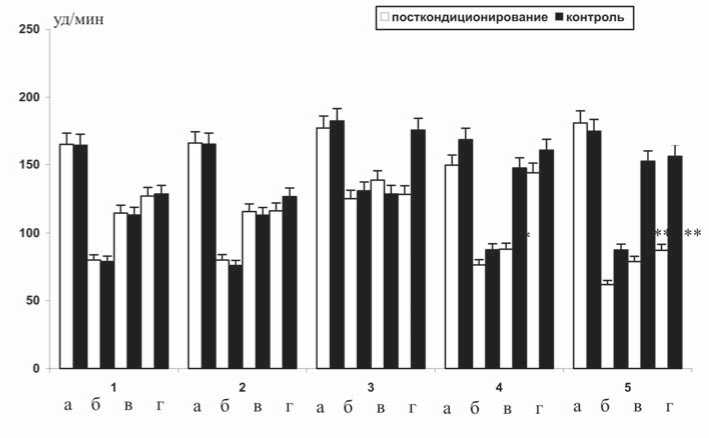

В случае использования трех циклов РИ динамика изменения ДРЛЖ была практически идентичной. В группе контроля ЧСС через 5 мин от момента начала реперфузии была на 52% ниже исходного значения (рис. 3).

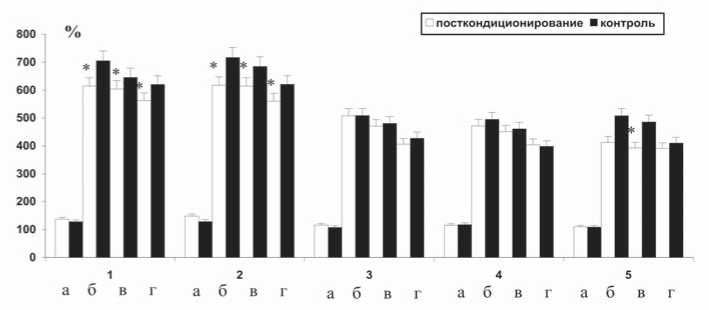

Если сердце было прекондиционировано, снижение ЧСС также составляло 52%. На 5-й мин реперфузии в контрольной группе КДД было выше исходной величины в 5,5 раза (рис. 4). В группе посткондиционирования КДД увеличивалось только в 4,5 раза. Эти различия между группами по КДД были статистически не достоверны. Следовательно, ИП с помощью трех циклов РИ по 20 с препятствует формированию реперфузионной контрактуры, но не оказывает достоверного эффекта на ЧСС, ДЛРЖ.

В следующей серии экспериментов было показано, что в контроле на пятой минуте реперфузии ДЛРЖ составляет 12% от исходной величины (рис. 2). В случае, если сердце было посткондиционировано с помощью 6 циклов РИ по 20 с, ДЛРЖ снижалось на 85%. В контроле через 5 мин реперфузии ЧСС снижалось в 2,2 раза отно-

Рис. 1. Активность креатинфосфокиназы в перфузионном растворе после ишемического посткондиционирования (M±SEM): 1) три сеанса реперфузии (10 с) и ишемии (10 с), цикл – 20 с; 2) шесть циклов реперфузии (10 с) и ишемии (10 с), цикл – 20 с; 3) три сеанса реперфузии (20 с) и ишемии (20 с), цикл – 40 с; 4) шесть циклов реперфузии (20 с) и ишемии (20 с), цикл – 40 с; 5) три сеанса реперфузии (30 с) и ишемии (30 с), цикл – 60 с. Статистическая значимость различий относительно аналогичных значений в контроле: * р<0,05; ** р<0,01

Рис. 2. Давление, развиваемое левым желудочком после ишемического посткондиционирования (M±SEM): 1) три сеанса реперфузии (10 с) и ишемии (10 с), цикл – 20 с; 2) шесть циклов реперфузии (10 с) и ишемии (10 с), цикл – 20 с; 3) три сеанса реперфузии (20 с) и ишемии (20 с), цикл – 40 с; 4) шесть циклов реперфузии (20 с) и ишемии (20 с), цикл – 40 с; 5) три сеанса реперфузии (30 с) и ишемии (30 с), цикл – 60 с; а – 20 мин адаптации; б – 5 мин реперфузии; в – 15 мин реперфузии; г – 30 мин реперфузии. Статистически значимые различия относительно контроля: * – р<0,05; ** – р<0,01

сительно исходной величины, в группе посткондиционирования этот показатель уменьшался в 2 раза (рис. 3). В контрольной группе КДД увеличивалось в 5,5 раза. Для сердец, подвергшихся ИП, этот показатель повышался в 4,2 раза (рис. 4). Различия между группами по КДД были статистически достоверны. Полученные данные свидетельствуют, что прекондиционирование с помощью 6 циклов РИ по 20 с уменьшает КДД, но не влияет на реперфузионное снижение силы и частоты сокращений сердца.

Как показано на рисунке 2, в группе контроля через 5 мин после начала реперфузии ДЛРЖ составляет 2% от ис- ходного значения. Такой же показатель был характерен для сердец, подвергшихся посткондиционированию с помощью трех циклов по 40 с. Однако через 30 мин реперфузии в контроле ДЛРЖ было равно 5,8% от исходной величины, а в группе посткондиционирования – 15,5%. Эти различия между группами были статистически достоверны. Через 5 мин реперфузии как в контроле, так и в группе посткондиционирования отмечалась выраженная брадикардия. Через 30 мин в группе контроля отмечалась частичная нормализация сердечного ритма, а в группе посткондиционирования сохранялась выраженная брадикардия (рис. 3). После ишемииреперфузии в обеих группах было зафиксировано практически идентичное увеличение КДД (рис. 4). Следовательно, ИП с помощью трех циклов РИ по 40 с увеличивает силу сокращений сердца, но не оказывает достоверного эффекта на КДД. К сожалению, посткондиционирование усугубляло реперфузионную брадикардию.

Как показано на рисунках 2 и 4, посткондиционирование с помощью 6 сеансов реперфузи-иишемии по 40 с не оказывало достоверного эффекта на реперфузионные значения ДЛРЖ и КДД, но усугубляло реперфузионную брадикардию (рис. 3). Следовательно, ИП с помощью 6 циклов РИ по 40 с не оказывает положительного эффекта на насосную функцию изолированного сердца.

В случае использования трех циклов РИ по 60 с на 15-й мин реперфузии отмечалось увеличение в 2,4 раза ДРЛЖ по сравнению с контролем (рис. 2). При использовании этого протокола посткондиционирования было зафиксировано снижение КДД на 15-й мин реперфузии (рис. 4). К сожалению, посткондиционирование замедляло восстановление ЧСС. Если на 5-й мин реперфузии разницы между контролем и посткондиционированием по ЧСС нам выявить не удалось, то на 15 и 30-й мин реперфузии в группе контроля отмечалось увеличение ЧСС, а в группе посткондиционирования ЧСС сохранялось практически на прежнем уровне. Следовательно, посткондиционирование с использованием трех циклов РИ по 60 с оказывает транзиторный положитель-

Рис. 3. Частота сердечных сокращений после ишемического посткондиционирования (M±SEM): 1) три сеанса реперфузии (10 с) и ишемии (10 с), цикл – 20 с; 2) шесть циклов реперфузии (10 с) и ишемии (10 с), цикл – 20 с; 3) три сеанса реперфузии (20 с) и ишемии (20 с), цикл – 40 с; 4) шесть циклов реперфузии (20 с) и ишемии (20 с), цикл – 40 с; 5) три сеанса реперфузии (30 с) и ишемии (30 с), цикл – 60 с; а – 20 мин адаптации; б – 5 мин реперфузии; в – 15 мин реперфузии; г – 30 мин реперфузии. Статистически значимые различия относительно контроля: * – <0,05; ** – р<0,01

Рис. 4. Конечное диастолическое давление после ишемического посткондиционирования (M±SEM): 1) три сеанса реперфузии (10 с) и ишемии (10 с), цикл – 20 с; 2) шесть циклов реперфузии (10 с) и ишемии (10 с), цикл – 20 с; 3) три сеанса реперфузии (20 с) и ишемии (20 с), цикл – 40 с; 4) шесть циклов реперфузии (20 с) и ишемии (20 с), цикл – 40 с; 5) три сеанса реперфузии (30 с) и ишемии (30 с), цикл – 60 с; а – 20 мин адаптации; б – 5 мин реперфузии; в – 15 мин реперфузии; г – 30 мин реперфузии. Статистически значимые различия показателей относительно контроля: * – р<0,05; ** – р<0,01

представляет цикл реперфузи-иишемии продолжительностью менее 40 с, но более 20 с. Максимальный антинекроти-ческий эффект ИП достигается при использовании трех сеансов реперфузии (30 с) и ишемии (30 с), цикл – 60 с.

Эффект посткондиционирования на насосную функцию сердца и сердечный ритм во многом зависит от выбранного протокола посткондиционирования. Использование нескольких циклов РИ продолжительностью по 20 с не влияет на давление, развиваемое левым желудочком, но вызывает снижение величины реперфузионной контрактуры на протяжении всего реперфузионного периода. Посткондиционирование с помощью трех циклов РИ по 40 с способствует восстановлению ДРЛЖ в реперфузионном периоде, не влияет на КДД и замедляет восстановление нормального сердечного ритма. Шесть циклов РИ по 40 с не влияют на ДЛРЖ и КДД, но препятствуют восстановлению ЧСС в реперфузионном периоде. Посткондиционирование с помощью трех циклов РИ по 60 с способствует увеличению силы сокращений сердца, уменьшает контрактуру, но эти эффекты носят транзиторный характер и сопровождаются замедлением восстановления нормального сердечного ритма.

Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по науке и инновациям (контракт 02.740.11.0714).

ный инотропный эффект, но замедляет восстановление нормального сердечного ритма.

Обсуждение

Таким образом, согласно нашим данным, повышения толерантности сердца к реперфузионным повреждениям удается добиться только с помощью нескольких циклов реперфузииишемии продолжительностью по 40– 60 с. Можно предположить, что существует пороговая по продолжительности РИ, которая индуцирует сигнальный механизм посткондиционирования. Указанный порог

Список литературы Кардиопротекторный, инотропный и хронотропный эффекты ишемического посткондиционирования на модели изолированного сердца крысы

- Goodman M.D., Koch S.E., FullerBicer G.A. et al. Regulating RISK: a role for JAKSTAT signaling in postconditioning?//Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. -2008. -Vol. 295(4). -P. H1649-H1656.

- Kaljusto M.L., Mori T., Mohammad Husain Rizvi S. et al. Postconditioning in rats and mice//Scand. Cardiovasc. J. -2006. -Vol. 40(6). -P. 334-341.

- Schreckenberg R., Maier T., Schluter K.D. Postconditioning restores preischaemic receptor coupling in rat isolated hearts//Br. J. Pharmacol. -2009. -Vol. 156(6). -P. 901-908.

- van Vuuren D., Genis A., Genade S. et al. Postconditioning the isolated working rat heart//Cardivasc/Drugs Ther. -Vol. 22(5). -P. 391-397.

- Zhao Z.Q., Corvera J.S., Halkos M.E. et al. Inhibition of myocardial injury by ischemic postconditioning during reperfusion: comparison with ischemic preconditioning.//Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. -2003. -Vol. 285(2). -P. H579-H588.