Карстоопасность территории архитектурно-этнографического музея "Хохловка"

Автор: Красильникова С.А., Кустов И.В., Коноплев А.В., Татаркин А.В., Аброськин О.Д.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение

Статья в выпуске: 4 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Экзогенные геологические процессы (ЭГП) на территории Пермского края имеют широкое развитие. В этом перечне карст занимает особое положение, так как этот процесс имеет широкое распространение и, кроме того, может служить катализатором сопутствующих опасных геологических процессов. По просьбе руководства Государственного краевого бюджетного учреждения культуры «Пермский краеведческий музей» авторами проведено рекогносцировочное обследование карстопроявлений территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка» для оценки геологических рисков и обеспечения безопасной эксплуатации объектов культурного наследия, некапитальных сооружений и инженерных объектов. В данной статье приводятся результаты предварительной оценки карстоопасности территории, выполненные на основе анализа фондовых материалов, данных дистанционного зондирования Земли и полевого рекогносцировочного обследования.

Геологические риски, карстоопасность, архитектурно-этнографическпий музей "хохловка"

Короткий адрес: https://sciup.org/147245111

IDR: 147245111 | УДК: 551.3 | DOI: 10.17072/psu.geol.22.4.324

Текст научной статьи Карстоопасность территории архитектурно-этнографического музея "Хохловка"

Экзогенные геологические процессы (ЭГП) на территории Пермского края имеют широкое развитие. Существует много классификаций геодинамических, геологических процессов и физико-геологических явлений, интересующих инженерную геологию. На основе наиболее распространенных классификаций – Ф.П. Саваренского (1937) и Е.М. Сергеева (1978) – и учитывая специфику региона, можно выделить природные ЭГП, имеющие наибольшее распространение: ЭГП климатического и ветрового характера (выветривание, эоловые процессы); ЭГП геоморфологического (гравитационного) характера (осыпи, обвалы, курумы, оползни, солифлюкция, лавины); ЭГП, связанные с действием преимущественно подземных вод (карст, суффозия, заболачивание); ЭГП, связанные с эродирующим действием поверхностных вод (речная, склоно вая и овражная эрозия); ЭГП побе режий

В этом перечне карст занимает особое положение, так как этот процесс имеет широкое распространение и, кроме того, может служить катализатором сопутствующих опасных геологических процессов.

Исследованием карстоопасности в пределах Пермского края занимались многие авторы (Катаев и др., 2009; Ковалева, 2016; Худеньких, Катаев, 2018; Дробинина, Золотарев, 2022).

В последнее время в связи с активным освоением новых территорий, строительством новых объектов, в том числе и федерального уровня, на территории Пермского края в адрес специалистов ПГНИУ участились запросы на выполнение оценки карсто-опасности территории, например таких объектов, как:

– Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит;

А.В., Татаркин А.В., Аброськин О.Д., 2023

– Северный железнодорожный обход г. Перми. Мост через реку Каму;

– Расширение территории предприятий «УРАЛХИМ», «Уралкалий» и многие другие.

Одним из таких запросов стала просьба и.о. директора Государственного краевого бюджетного учреждения культуры «Пермский краеведческий музей» Д.В. Гусева в адрес Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края об оценке карстоопасности территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка» для обеспечения безопасной эксплуатации объектов культурного наследия, некапитальных сооружений и инженерных объектов.

В рамках договора по ведению мониторинга опасных геологических процессов в конце августа 2023 г. авторы этой статьи провели рекогносцировочное обследование территории и оценили её карстооопасность, опираясь в том числе и на материалы предшественников. Результаты этой работы представлены ниже.

Методика работ

Проводилось визуальное обследование форм проявлений опасных геологических и техногенных процессов. Осуществлялась фотофиксация проявлений опасных процессов с использованием современных цифровых фотоаппаратов. Пространственная привязка мест проявления опасных процессов осуществлялась с использованием GPS-приемников. Фиксация морфометрических характеристик объектов осуществлялась с помощью измерительной рулонной ленты и лазерного дальномера. На местах проявления опасных процессов проводился опрос сотрудников музея, сбор и анализ информации предшественников, опубликованных в открытой печати и находящихся в геологических фондах. По результатам комплексного анализа информации составлялись акты обследования с рекомендациями по ликвидации проявлений опасных процессов.

Сбор и систематизация зафиксированных проявлений опасных геологических процессов осуществлялись как в табличных редакторах (Microsoft Excel, облачные сервисы), так и с использованием современных ГИС-технологий. По результатам пространственной привязки зафиксированных проявлений ОГП, созданная ранее база геоданных в формате *.mdb дополнялась новыми объектами. Кроме того, пространственное положение зафиксированных провалов также сохранялось в kmz-формате для использования в современных картографических онлайн-сервисах.

Географическое и административное положение

Район исследования расположен в 15 км севернее микрорайона Гайва г. Перми на правом берегу Камского водохранилища и приурочен к Камско-Гайвинскому междуречью.

Территория исследования прилегает к долине р. Хохловки, включая приустьевую часть последней. Именно здесь, по данным фондовых материалов (Ситников, 1980), расположен участок повышенной водо-обильности пород соликамского возраста. Участок исследования представляет собой холм, абсолютные отметки которого колеблются в районе от 140 до 163 м (по данным цифровой модели рельефа с ресурса Google Earth). Перепад высот от основной дрены исследуемого участка (р. Камы) зависит от уровня воды верхнего бьефа Камского водохранилища, на который оказывает влияние уровенный режим р. Камы, ее притоков, а также режима работы гидроэлектростанции. По состоянию на 3 мая 2023 г., отметка верхнего бьефа Камской ГЭС составила 104,04 м и каждый день его уровень увеличивается на 20–30 см. Таким образом, перепад высот от поверхности водного зеркала до максимальной отметки рельефа земли в пределах участка исследования в период рекогносцировочного исследования составляет более 50 м. Заполнение водохранилища осуществляется в период весеннего паводка и достигает своего минимума в зимнюю межень.

Климат и орогидрография

Климат района континентальный, характеризующийся значительными годовыми и суточными колебаниями почти всех метеорологических элементов. Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 1,1°С, среднегодовая температура января равна минус 15,1°С, июля – плюс 18,1°С. Максимальная температура достигает плюс 37°С, минимальная – минус 48°С. Средняя продолжительность безморозного периода – 115 дней.

Максимальное количество осадков по станции Пермь равно 838,8 мм (1978 г.), минимальное – 342,2 мм (1944 г.), 90 % обеспеченность составляет 510 мм.

Средняя дата образования снежного покрова – 18 октября, таяния снежного покрова – 18 апреля, число дней со снежным покровом – 174. Наибольшая декадная высота снежного покрова составляет 101 см. Про-мерзаемость почв и грунтов максимальная – 160 см.

Краткая характеристика геологической изученности

Изучение геологического строения платформенной части Пермской области началось со времен деятельности Геологического комитета в 1882 г. С 1929 г. решались различные вопросы геологического строения, связанные с поисками нефти. На основе данных структурно-поискового бурения изучалось геологическое строение, давались детальное описание тектонических структур и прогнозы нефтегазоносности.

ПГГСП «Геокарта» занималась геологической съемкой территории и составляла геологические карты разной детальности. Одной из комплексных работ, в которой объединена вся накопленная предшественниками геологическая информация, стал атлас геолого-экономических карт Пермского края масштаба 1:500000, созданный под руководством Б.К. Ушкова в 2000 г.

Первые сведения о подземных водах описываемой площади приведены в 1908 г. А.А. Краснопольским. С 1918–21 гг. начато бурение скважин для водоснабжения г. Перми, проводятся инженерногеологические исследования по р. Каме с гидрогеологическими сведениями по скважинам на площадях строительства плотины КамГЭС.

В 1945 г. В.И. Куканов детально изучил химизм и динамику подземных вод.

Обобщающей по гидрогеологии г. Перми является работа Г.А. Максимовича и К.А. Горбуновой «Гидрогеологические условия района г. Перми» (1958).

В 1961 г. проведена гидрогеологическая съемка масштаба 1:500 000 листов О-40-А Л.А. Шимановским и др. Для листа О-40-XV гидрогеологическая карта составлена камеральным путем на основании имеющихся материалов.

В 1963–64 гг. выполнена гидрогеологическая съемка листа О-40-XV масштаба 1:200 000 В.И. Мошковским, Л.Н. Лохтиной, А.М. Катаевым.

В 1980 г. на основании проведенных съемочных работ и в соответствии с геологическим заданием Сылвенской гидрогеологической партией были проведены поисковые работы на воду с целью хозяйственнопитьевого водоснабжения пос. Скобелевка, который находится вблизи участка исследования.

Геолого-гидрогеологическое строение территории

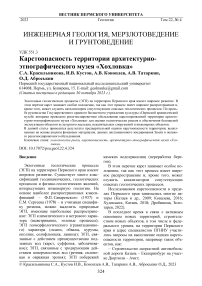

Исследуемый район расположен на восточной окраине Русской плиты в пределах Пермско-Башкирского свода. Последний осложнен структурами более низкого порядка: Краснокамско-Полазненским валом и Скобелевским поднятием. По данным геологической съемки, район исследования характеризуется развитием нижнепермских отложений, представленных иренским горизонтом кунгурского яруса и соликамским горизонтом уфимского яруса (рис. 1).

Ниже представлена краткая характеристика геологической толщи района исследования, приведенная на основе Отчета по поискам подземных вод для хозяйственнопитьевого водоснабжения пос. Скобелевка совхоза «Хохловский» Пермской области (1979–1980), выполненного Пермской комплексной геологоразведочной экспедиции Уральского территориального геологического управления.

4 км

__________________I______________________I______________________I поисковая скважина нисходящий родник

PlSi

Условные обозначения ।_____,_____,_____।_____ ।

Водоносные горизонты и комплексы

Piss безводные шешминские отложения населенные пункты

Pisl водоносный комплекс Соликамских отложений | участок исследования * водоносный комплекс Соликамских отложений спорадического распространения

Р; ir | водоносный комплекс иренских отложений

Рис. 1. Схематическая гидрогеологическая карта района, масштаб 1:25000, к отчету на поиски подземных вод для водоснабжения пос. Скобелевка. Автор Полыгалова Г.С. (Ситников, 1980)

Иренский горизонт (P 1 ir)

Отложения иренского горизонта распространены на исследуемой территории повсеместно. В прибрежной части Камского водохранилища они выходят на поверхность. В направлении юго-запада они погружаются под более молодые породы соликамского возраста. Глубина залегания их кровли максимальная на водораздельных участках, а минимальная – в долинах рек Камы и Хохловки. Глубина залегания здесь не превышает 15–30 м. По кровле иренских отложений выделяется Скобелевское поднятие (Ковань-ко и др., 1939). Иренские отложения представлены верхней частью разреза лунежской пачки, а именно голубовато-серыми, плотными, монолитными ангидритами. Вскрытая их мощность – 17 м (скв. 1943, рис. 1).

Поверхность ангидритов, легко поддающихся выщелачиванию, осложнена карстовыми полостями. Вынос материала из ирен-ских ангидритов сопровождается привносом в них обломочного материала как из самих иренских, так и из соликамских отложений. Поэтому легкорастворимые ангидриты часто замещены глинисто-щебенистым материалом. Щебень представлен известняками, доломитами, ближе к подошве слоя – ангидритами (рис. 2).

В пределах района исследованиями В.И. Мошковского (1965) выделен водоносный комплекс иренских отложений. Развит он в зоне выхода иренских пород на поверхность. Воды безнапорные, глубина залегания их не превышает 5 м. Воды трещиннокарстовые. Дебиты родников изменяются от 0,01 до 40 л/сек при характерных значениях 1–5 л/сек.

Условные обозначения:

Объекты, относительно которых привязаны провалы: А - Усадьба Боталова, Б - Сторожевая башня, В - Богородицкая церковь

Карстовые воронки

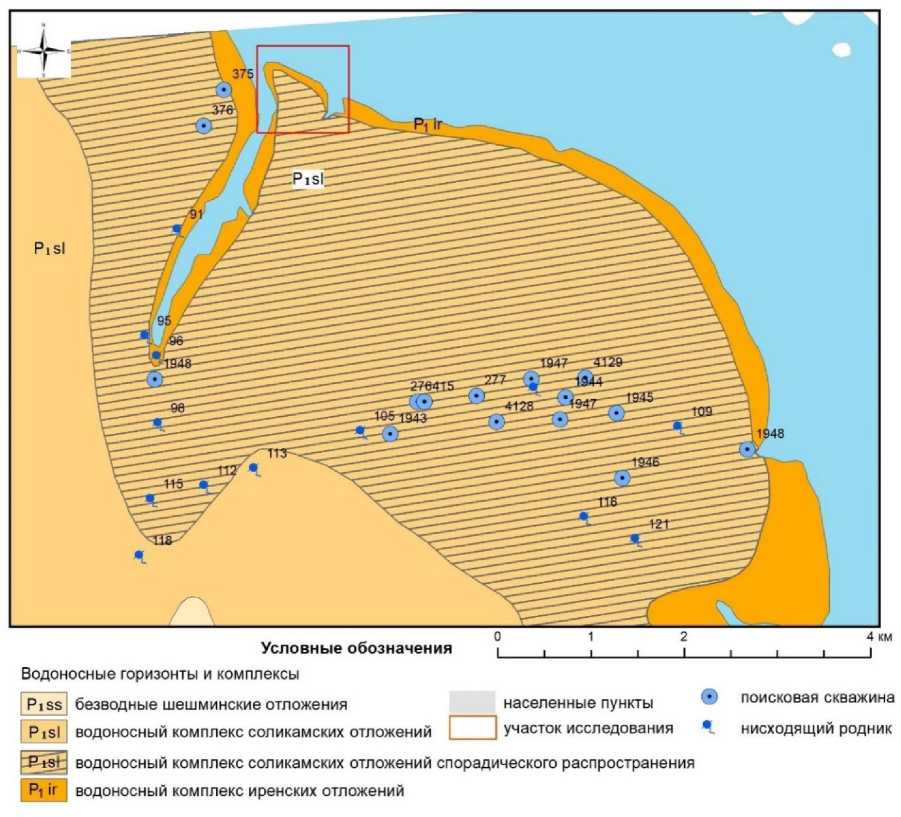

Рис. 2. Схема расположения карстовых воронок

На водораздельных участках, где ирен-ские отложения перекрыты соликамскими (при отсутствии условия для карстования пород), последние безводны.

Соликамский горизонт (P 1 sl)

Породы соликамского возраста по распространению в пределах данной территории занимают превалирующее положение. Падение пород западное. Подстилается горизонт ангидритами иренского возраста или глинисто-щебнистым материалом карстового генезиса. На абсолютных отметках (более 240 м) соликамские отложения зачастую перекрыты пестроцветной континентальной толщей шешминского возраста.

В соликамских отложениях в направлении с востока на запад отмечается фациальное замещение терригенно-карбонатного разреза на преимущественно карбонатный. Отложения представлены плитчатыми известняками, мощность которых составляет 8-9 м. Подстилаются они аргилитоподобной глиной с обломками известняка.

В соликамских отложениях района работ В.И. Мошковским выделены водоносные комплексы, приуроченные к карбонатной части разреза и воды спорадического распространения в мергелях, песчаниках, известняках. В пределах Краснокамско-Полазненского вала основными водовмещающими породами являются типичные карбонатные отложения. Они содержат трещинно-грунтовые воды в верхней части разреза и трещинно-пластовые ниже современного базиса эрозии. Питание подземных вод соликамских отложений преимущественно атмосферное.

Поверхностные карстовые формы в пределах территории архитектурноэтнографического музея «Хохловка»

В ходе маршрутного обследования территории музея были зафиксированы пять карстовых воронок, расположенные в непосредственной близости от музейных объектов (рис. 2).

Со слов опрошенных сотрудников музея, воронки 2-4 существовали и до открытия музея (1980 г.). Воронка 1 (рис. 3) образова- лась позднее, но сроки её образования никто назвать не смог.

Рис. 3. Фотографии воронки 1

Воронка 1. Расположена около усадьбы Баталова на расстоянии 12 м от северовосточного угла комплекса на С-В. Воронка почти полностью засыпана строительным мусором, поэтому глубина её неизвестна. Воронка в плане изометричная округлая, диаметр ~ 16 м.

Воронка 2. Расположена на склоне холма в 10 м на восток от Сторожевой башни. Имеет вытянутую форму, размеры ~ 10 х 25 м, склоны заросли кустарниковой растительностью и редкими елями. Уклоны в разных частях воронки значительно отличаются, максимальный - 20° (рис. 4).

Рис. 4. Фотография воронки 2

Воронка 3. Расположена в верхней части склона ниже Богородицкой церкви (в 50 м). Воронка заросла лесом, с южной стороны расчищен проезд, воронка частично засыпана строительным мусором - в основном об- резками досок. Диаметр около 25 м, глубина ∼ 8 м. Склоны густо поросли лесом, отдельные деревья диаметром до 40 см (рис. 5).

Рис. 5. Фотография воронки 3

Воронка 4. Расположена почти на вершине холма, ниже по склону от Богородицкой церкви в направлении Ю-В в 17 м. Высота бортов различная, от 3 м ниже по склону до 7 м вверх по склону. Склоны крутые, заросшие лесом. Крутизна склонов до 35° (рис. 6).

Рис. 6. Фотография воронки 4

Воронка 5. Расположена на вершине холма в 5 м на восток от Богородицкой церкви. В плане округлая, диаметр 18–20 м, глубина ∼ 7 м. Склоны крутые, заросшие лесом. Крутизна склонов до 40°. На самых крутых участках отмечается сдвижение грунта, что отмечается по искривлению стволов деревьев (рис. 7).

Рис. 7. Фотография воронки 5

Выводы и рекомендации

По результатам работ установлено, что территория Хохловского музея относится к Полазненскому району сульфатного и кар-бонатно-сульфатного карста. Тип карста по условиям залегания закрытый, подэлювиальный, задернованный. Согласно детальному описанию (Копылов, 2001), на большей территории района карстовые породы перекрыты четвертичными отложениями. На поверхности карст проявляется только тогда, когда мощность четвертичных отложений составляет менее 50–75 м. При этом покровные отложения вступают во взаимодействие с карстующимися и образуют обвальнокарстовые отложения (брекчию). Их мощность достигает 80–100 м и приурочена к сводовым частям валов и брахиантиклина-лей. Брекчией заполнены древние карстовые депрессии, образовавшиеся в отложениях иренского горизонта. Не столь давно созданное водохранилище вызвало резкий подъем уровня вод рек (почти на 20 м), что отразилось на режиме подземных вод. Поскольку зона горизонтальной циркуляции увеличилась на 20 м, то естественно, что процессы растворения и выщелачивания возобновились с новой силой. В районе началось омоложение и возникновение новых карстовых форм: воронок, пещер, ниш, оседаний склонов, причем активизация карстовых процессов произошла не только в береговой зоне, но и на значительном расстоянии от берега. Основная масса карстовых пустот находится на глубине 50–60 м и лишь единичные формы отмечены на глубине 30–40 м, т.е. карстовый процесс в районе только начинает свой рост наверх. Старые полости, заполненные песчано-глинистым материалом, с активизацией карста освобождаются от заполнителя и увеличиваются.

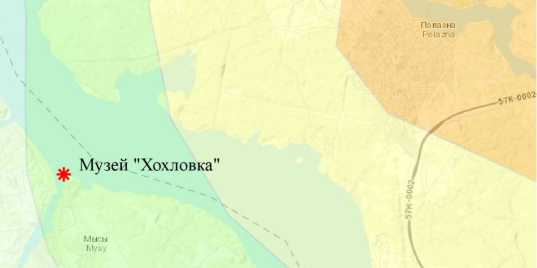

На карте карстоопасности Пермского края (Интерактивная карта…) территория музея расположена в зоне «потенциально опасно» (рис. 8). В рекомендациях по строительному освоению данной зоны указано: Строительство сооружений повышенного уровня ответственности – с применением конструктивной или геотехнической защиты; сооружений нормального уровня ответственности – с учетом профилактических и планировоч- ных мероприятий с минимальной конструктивной защитой.

Рис. 8. Фрагмент карты карстоопасности Пермского края. Музей «Хохловка» расположен в зоне «потенциально опасно»

Музей находится на Гайвинско-Хохловском участке Полазненского карстового района (Копылов, 2001). В тектоническом плане участок приурочен к Пермскому выступу и к северо-восточной оконечности Краснокамско-Полазнинского вала. Карсту-ются гипсы и ангидриты иренского горизонта, максимально приближенные к поверхности. Юго-восточная часть участка включает в себя территории, расположенные в районе Хохловки, Гари, Христофоровки, т.е. в трехкилометровой зоне вдоль берега водохранилища. Плотность воронок в районе Хохловки составляет 1–5 шт/км 2 .

Работы по изучению карста в пределах данного района не проводились. На территории музея имеются пять карстовых воронок диаметром до 25 м в непосредственной близости от музейных объектов. При строительном освоении данной территории необходи- мо учитывать наличие карстующихся пород. В связи с этим проведение специальных инженерно-карстологических исследований обязательно.

Список литературы Карстоопасность территории архитектурно-этнографического музея "Хохловка"

- Копылов И.С. Геоэкология, гидрогеология и инженерная геология Пермского края [Электронный ресурс]: монография. ПГНИУ. - Электронные данные. Пермь, 2021. 39,5 Мб; 501 с. EDN: VNMMMY

- Катаев В.Н. и др. Пространственное соотношение химического состава вод иренского водоносного горизонта и карстовых форм (на примере территории г. Кунгура) / Катаев В.Н., Лихая О.М., Ковалева Т.Г., Золотарев Д.Р., Щербаков С.В. // Вестник Пермского университета. Геология. 2009. № 11. С. 66-76. EDN: NCKASB

- Дробинина Е.В., Золотарев Д.Р. Анализ инженерно-геологических условий и изменчивости состояния дисперсных отложений вблизи поверхностных карстовых форм в обстановках развития карбонатно-сульфатного карста // Геоэкология. Инженерная геология, гидрогеология, геокриология, 2022, № 2. EDN: OBDBBF

- Ковалёва Т.Г. Оценка карстоопасности территории г. Кунгура на основе общегеологического подхода. // Вестник Пермского университета. Геология. 2016. № 4 (33). С. 18-25. EDN: XEPBHJ

- Интерактивная карта "Карстоопасность на территории Пермского края". URL http://karst.psu.ru/files/gis.

- Худеньких К.О., Катаев В.Н. Карстовый морфогенез в приповерхностной зоне сульфатно-карбонатного массива Соколино-Саркаевского месторождения гипса и ангидрита // Вестник Пермского университета. Геология. 2018. Т. 17. № 2. С. 171-176. EDN: UTXRWT