Карта распаханности почв России

Автор: Савин И.Ю., Столбовой В.С., Аветян С.А., Шишконакова Е.А.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 94, 2018 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты оценки распаханности почв страны на основе цифровой карты наземного покрова, построенной по спутниковым данным MODIS и исследования распаханности выделов Единого государственного реестра почвенных ресурсов России почвенной карты по данным интернет-сервиса Google Earth. Информация о распаханности почв привязана к почвенно-географическим выделам. На карте показаны почвы, в настоящее время используемые в пашне и под залежью. Независимая верификация цифровой карты распаханности почв России показала ее достаточно высокую точность (ошибка около 8-9%). Установлена доля распаханности всех почв Единого государственного реестра почвенных ресурсов России. Показано, что на пахотных угодьях России преобладают черноземные почвы от самых северных подтипов до самых южных. Несколько неожиданным выглядит присутствие в этом списке лугово-черноземных солонцеватых и солончаковатых почв. Карта предназначена для прикладного анализа и учета почвенных ресурсов на уровне всей страны.

Почвенные ресурсы, распашка почв, дистанционные методы

Короткий адрес: https://sciup.org/143165446

IDR: 143165446 | УДК: 631.474 | DOI: 10.19047/0136-1694-2018-94-38-56

Текст научной статьи Карта распаханности почв России

Почвы поддерживают жизнь на планете. Они выполняют важнейшие экосистемные и социально-экономические функ-ции/сервисы. Среди главных функций выступают обеспечение продуктивности сельского хозяйства, лесов и природных биоценозов, регулирование процессов обмена веществом и энергией между наземными экосистемами, атмосферой, гидросферой и литосферой, обеспечение качества поверхностных и грунтовых вод, химического состава атмосферы, поддержание биоразнообразия и др. (Добровольский, 1990). Качество жизни населения во многом зависит от полноты и экологической допустимости использования перечисленных выше функций. Это тесно связано с уровнем знаний, как отдельных функций, так и их сложных системных взаимодействий.

В дополнение к национальным потребностям знаний о почвенных ресурсах, их пространственному размещению и использованию, существенную роль играют и внешние глобальные запросы. Это касается проблем планетарного регулирования окружающей природной среды и условий существования человечества, которые сформулированы в глобальных конвенциях по устойчивому развитию, изменению климата, биоразнообразию, опустыниванию и др. Ратифицировав эти международные соглашения, Российской Федерации взяла на себя обязательства по их выполнению. В отношении почвенных ресурсов на первое место выступают международные программы смягчения дефицита продовольствия и оценка потенциала увеличения сельскохозяйственного производства для обеспечения растущего населения планеты. Перед почвенным научным сообществом это ставит вопросы о количестве, качестве и эффективности использования почвенных ресурсов. Эти вопросы не являются новыми на глобальном уровне. Инвентаризации и качеству почвенных ресурсов были посвящены усилия по созданию почвенной карты Мира ( http://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/soil-maps-and-databases/faounesco-soil-map-of-the-world/ru/ ) и оценке антропогенной деградации почв (Oldeman et al., 1990; Столбовой и др., 1999, Научные основы…, 2013) , которая сдерживает увеличение сельскохозяйственного производства.

Пространственная инвентаризация распаханных почв имеет особое значение, поскольку пахотные почвы существенно отличаются от естественных водным и температурным режимами, процессами почвообразования, метаболизмом органического вещества, круговоротом вещества и энергии и др. (Lal, 2012). Пространственная инвентаризация пашни позволяет проводить совместный анализ характера использования земель (севообороты, технологии возделывания сельскохозяйственных культур, урожай и др.) с природными условиями производства (климатические условия, свойства почв, включая предшествующие распашки и др.). В информационном смысле организации данных, пространственное размещение пахотных почв является связующим звеном между двумя независимыми потоками информации: социально-экономических данных (описание пашни, как объекта труда) и природно-естественных данных (характеристика пашни как объекта природы).

Кроме того, глубокие различия свойств распаханных и естественных почв нашли отражение в повышении их классификационного статуса в рамках классификации почв России ( Классификация и диагностика…, 2004 ). В случае использования этой классификации при картографировании почв, информация о географии пахотных угодий приобретает повышенную значимость.

Именно поэтому, интерес к инвентаризации пахотных почв и изучению их свойств постоянно высок на всех уровнях обобщения – от локального до глобального.

В СССР сведения о распаханности почв собирались в рамках исследований институтов ГИПРОЗЕМ на уровне отдельных хозяйств. Далее эти данные усреднялись статистически по отдельным регионам страны и стране в целом и анализировались статистическими и агропромышленными организациями.

Результаты этих работ на уровне всей страны в 90-е годы были суммированы в виде карты земельных угодий СССР в масштабе 1 : 4000 000, составленной под редакцией Л.Ф. Январевой (1991) . Информация о распаханности земель на карте показана в виде широких классов для очень больших выделов (например, выдел основной зоны распашки на европейской части России занимает почти 1/3 ее территории).

За рубежом информация о пахотных землях (cropland) обычно представляется на картах наземного покрова (land cover), получаемых как результат анализа спутниковых данных. На сегодняшний момент таких карт наземного покрова на континентальном и глобальном уровнях обобщения, которые покрывают и всю территорию России, существует несколько. Большая часть из них составлена на основе анализа спутниковых данных MODIS. Они, как правило, имеют пространственное разрешение 250, 500 или 1000 м на местности. В России наиболее широко используются карты наземного покрова, созданные специалистами NASA (Friedl, Sulla-Menashe, 2015), а также карты Института космических исследований РАН (Толпин и др., 2011). Ежегодные карты NASA общедоступны на сайте распространения продуктов MODIS (https://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataprod/), в то время как карты Института космических исследований РАН недоступны для прямого использования. Основным недостатком этих карт является то, что их качество для многих регионов неизвестно. Для территорий с мелкоконтурными пахотными угодьями точность, отмеченных выше карт, обычно невысока (Савин и др., 2014; Савин, 2015).

Информацию подобных карт наземного покрова трудно совместить с почвенными картами, чтобы получить независимые от статистики данные о распаханности почв в стране. Это связано с разными принципами генерализации и представления информации на почвенных картах (традиционная картографическая генерализация и многокомпонентность выделов) и спутниковых изображениях (оптическая генерализация и преобладающие классы).

Цель работы – оценка распаханности почв страны на основе цифровой базы почвенных данных масштаба 1 : 2 500 000 (Единый государственный …, 2014) , цифровой карты наземного покрова по MODIS и исследование распаханности выделов почвенной карты по данным Google Earth.

МЕТОДЫ

В качестве основы для создания карты распаханности почв использовали векторный слой выделов почвенной карты РСФСР масштабы 1 : 2 500 000 (Единый государственный…, 2014) . К полигонам почвенной карты привязана атрибутивная информация в виде наименования преобладающей и до трех сопутствующих почв в терминах легенды карты, а также сведений о характере преобладающих и сопутствующих почвообразующих пород (при их наличии).

В качестве первичной информации о географии пахотных угодий в России использовали глобальную базу данных наземного покрова в классификации университета Мэриленд, построенную по спутниковым данным MODIS за 2015 г. специалистами NASA (продукт MCD12Q1) (Friedl, Sulla-Menashe, 2015). Данные представлены в растровом формате с размером растра 500 × 500 м на местности. Данные импортироваkb в ГИС ILWIS v.3.3. После чего на их основе построили атрибутивную растровую карту с двумя классами наземного покрова: пашней и всем остальнум. Затем векторный слой почвенной карты России конвертировали в растовый формат и пересекали с этой картой пахотных земель. Далее для каждого выдела почвенной карты средствами ГИС рассчитали долю пахотных земель (в процентах) с точностью до 1%. Полученные данные в виде атрибута добавлены к векторной почвенной карте России.

Итоговую информации о доле пахотных земель в каждом контуре принимали за предварительную и подвергали экспертной проверке, корректировке и уточнению. Для этого векторный слой выделов почвенной карты России с информацией о доле пахотных земель в каждом контуре трансформировали в kml-формат и импортировали в Google Earth.

Проверку точности данных о доле пахотных земель в каждом выделе векторной почвенной карты России проводили путем визуального просмотра характера изображения каждого контура карты на спутниковых снимках, представленных в Google Earth, для которых, в большинстве случаев, пахотные земли хорошо дешифрируются визуально. Если дешифрирование на стандартном слое Google Earth было недостаточно уверенным, то выбирали спутниковое изображение другого срока съемки, на котором пахотные поля выделялись более четко.

Необходимо отметить, что для некоторых территорий визуальное дешифрирование пахотных угодий по космическим снимкам, представленным в Google Earth, было недостаточно надежным при любых сроках съемки. Что в основном наблюдается в краевой зоне распашки в южных регионах страны, где ошибки детекции выше, чем в других регионах. Следует учесть, что по изображениям в Google Earth во многих случаях визуально трудно определить, используется ли пахотный участок в настоящее время, или был заброшен, и на сегодня при статистическом учете не числится как пашня. То есть выделяли участки, которые пашутся в момент получения снимка или пахались и были заброшены, но их контуры хорошо читаются по снимкам в Google Earth.

На первом этапе проводили проверку и коррекцию выделов с большой долей пахотных земель, затем – с небольшой их долей. После этого были просмотрены выделы с отсутствием пахотных угодий по системе MODIS, соседствовавшие с ареалами, имевшими распахиваемый клин в своем составе, согласно MODIS.

Необходимо отметить, что при визуальной коррекции доли пахотных земель в выделе, ее устанавливали с использованием следующей шкалы: до 5% – с шагом 1%, а далее с шагом 5%.

После завершения коррекции и уточнения доли пахотных земель в выделах, полученные данные визуализировали в виде карты. Визуальный анализ карты позволил выявить выделы с подозрительными значениями доли пашни (с экстремально низкой долей среди контуров с высокой долей пашни и, наоборот, с экстремально высокой долей на фоне контуров с низкой долей или отсутствием пашни). Эти выделы были повторно просмотрены и проверены.

Затем независимым экспертом с использованием того же подхода проводилось выборочное повторное определение доли пахотных земель контуров, которые отбирали случайным образом по номеру контура в атрибутивной базе данных. Всего для экспертизы случайным образом выбрано 900 контуров. На основе этой информации проводили оценку точности определения доли пашни в контуре путем сопоставления полученных результатов.

Далее в атрибутивной таблице к векторной почвенной карте России была сделана попытка соотнесения доли пахотных почв с почвами, присутствующими в контурах. Экспертным путем определяли вероятность того, что та или иная почва в контуре пашется или не может пахаться. И указанную для каждого контура долю пашни приписывали тем или иным почвам этого контура. Например, если в контуре указана лишь одна почва и доля пашни в нем 100%, то эта почва обозначалась как пахотная. Если в контуре была одна почва, но доля пашни составляла 70%, то для этого контура указывалось, что в нем 70% этой почвы – пахотной, а 30% – непахотной. Сложнее обстояло дело для контуров с многокомпонентным почвенным покровом. Для них экспертно определяли, какие почвы вероятнее всего распаханы, а какие не могли быть распаханными. Для этого использовали результаты оценки пригодности почв для растениеводства, полученные ранее (Иванов и др., 2017). В соответствии с такими экспертными правилами проводили перекодирование почв в контуре с учетом их распаханности.

При подобном перекодировании, по сути, создавалась новая атрибутивная таблица почв. Для нее было принято, что количество почв (пахотных и непахотных) в любом контуре не может быть более четырех (преобладающая и три сопутствующих, как и для исходной векторной карты). Также было решено придать каждой почве в атрибутивной базе данных удельный вес. Так, считали, что почва, стоящая на первом месте, занимает в контуре 40%, на втором – 30%, на третьем – 20% и на четвертом – 10%. Если в контуре исходной карты указана лишь одна почва, то ее кодом заполняли все 4 позиции (чтобы площадь была 100%).

Таким образом, если в исходной атрибутивной таблице в контуре была указана одна почва и пашня 100%, то в результирующей атрибутивной таблице указывалась эта же почва, но с пометкой пахотная на всех четырех позициях. В случае распространения лишь одной почвы в пределах контура при доле распашки 60% на первой и третьей позициях в атрибутивной таблице она фигурирует как пахотная, а на второй и четвертой – как непахотная. Таким образом, получилось, что в контуре 60% площади, занятой этой почвой, представлено распахиваемой разностью, а 40% – целинной.

В результате подобного анализа получена новая атрибутивная таблица к векторной почвенной карте России, в которой отдельно показаны пахотные и непахотные почвы. После этого в ГИС были посчитаны площади почв и проведено их сопоставление с данными существующей статистики по площади пахотных почв и по доле распаханности каждой из почв.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

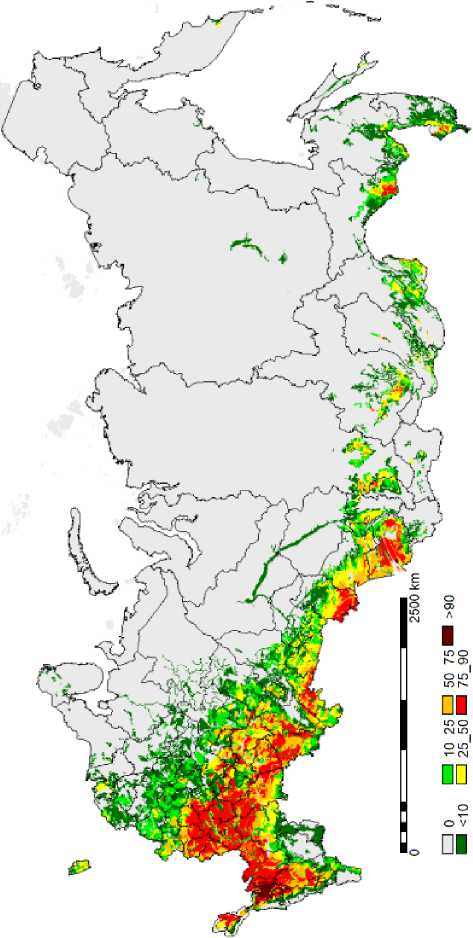

На рис. 1 показана распаханность почв в выделах геометрической части Единого государственного реестра почвенных ресурсов России (% от площади выдела).

Данная интерпретация распаханности является специфичной, так как информация о распаханных почвах привязана к конкретному контуру и не локализована внутри него. Но это имеет с нашей точки зрения несомненное преимущество, связанное с тем,

Вып

Рис. 1 . Распаханность почв в выделах геометрической части Единого государственного реестра почвенных ресурсов России.

что распаханность ассоциируется с почвенным содержанием каждого выдела.

Экспертная независимая оценка точности данной карты представлена в виде матрицы ошибок (табл. 1). Как следует из таблицы средняя ошибка недоклассификации (т.е. почвы выдела классифицированы как непахотные, но в реальности они распаханы), так же как ошибка переклассификации (почвы выдела классифицированы как распаханные, но они не пашутся), составляет 8–9%. С учетом точности нанесения информации о распаханности на карту этот результат можно признать приемлемым.

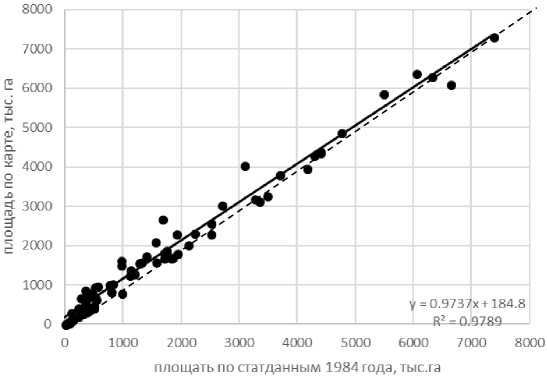

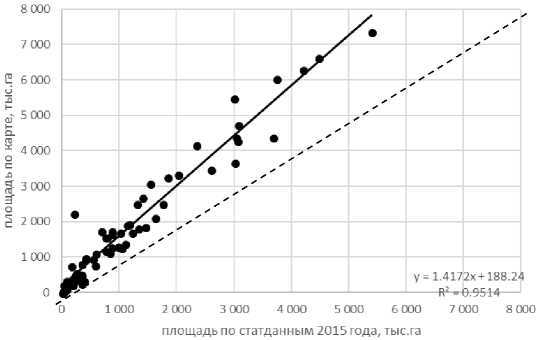

Проведено сравнение полученных данных о распаханности почв, осредненных для субъектов Российской Федерации со статистическими данными. Использовали статистические данные за 2015 г., полученные с сайта Госкомстата России (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ databases/) , а также данные о площадях пашни за 1984 г. (Тютюнников, 1986) .

В целом данные карты хорошо коррелируют со статистическими показателями: коэффициент корреляции превышает 0.9. Однако сравнение с данными статистики за 2015 г. демонстрирует большие различия для многих субъектов Российской Федерации (рис. 2). Численные результаты, полученные по нашей карте, в большинстве случаев превышают показатели статистики по площади пахотных почв 2015 г.

Более выраженная сходимость наблюдается с данными статистики за 1984 г. Если средняя величина отклонения между размерами площадей пахотных почв, полученными по карте и показателями статистики за 2015 г. в разрезе субъектов Российской Федерации составляет 638 тыс. га., то средняя разница с параметрами статистики за 1984 г. снижается до 140 тыс. га. При этом в случае с данными 1984 г. не наблюдается столь масштабного превышения величин распахиваемого клина, полученных по карте, над статистическими показателями, в отличие от параметров 2015 г.

Имеющаяся информация свидетельствует о том, что на карте отражалась суммарно, как активная, так и залежная пашня. И эта величина гораздо ближе к статистике 1984 г., чем к данным 2015 г., которые уже не отражают заброшенные пашни.

Таблица 1. Матрица ошибок недо- и переклассификации

|

Доля рас- |

Результаты независимого определения |

||||||||||||

|

паханно- |

доли распаханности |

почв в конту |

ре, % |

||||||||||

|

сти почв |

ошибка |

||||||||||||

|

в контуре карты, % |

о |

<л 1 о |

о 7 <л |

о о |

о СП о |

о о |

о <л о |

о чо о <л |

о 1 о 40 |

о ОО о |

о о ОО |

о о 7 о |

пере-класси-фика- |

|

ции |

|||||||||||||

|

0 |

83 |

03 |

01 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

0 5 |

|

0–5 |

02 |

82 |

06 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

0 9 |

|

5–10 |

00 |

6 |

88 |

05 |

01 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

12 |

|

10–20 |

00 |

00 |

03 |

81 |

02 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

0 6 |

|

20–30 |

00 |

00 |

00 |

3 |

72 |

03 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

0 8 |

|

30–40 |

00 |

00 |

00 |

00 |

04 |

76 |

003 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

0 8 |

|

40–50 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

02 |

58 |

01 |

00 |

00 |

00 |

00 |

0 5 |

|

50–60 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

01 |

01 |

49 |

3 |

00 |

00 |

00 |

0 9 |

|

60–70 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

01 |

04 |

64 |

03 |

00 |

00 |

11 |

|

70–80 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

01 |

00 |

04 |

68 |

02 |

00 |

0 9 |

|

80–90 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

1 |

57 |

05 |

10 |

|

90–100 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

2 |

3 |

46 |

10 |

|

Ошибка |

2 |

10 |

10 |

0 9 |

09 |

07 |

09 |

0 9 |

10 |

8 |

8 |

10 |

– |

|

недо- |

|||||||||||||

|

класси- |

|||||||||||||

|

фикации |

|||||||||||||

Необходимо отметить, что наибольшие расхождения (в процентах) между данными, полученными по карте, и статистикой отмечаются для регионов с небольшим количеством пахотных земель и для регионов, расположенных на периферии основной земледельческой зоны страны.

Это логично, так как при небольшой доле распашки точность ее визуального детектирования снижается. Кроме того, в периферийных регионах площадь участков пашни гораздо меньше, и именно в этих регионах расположена большая часть заброшенных земель.

Визуальное распознавание и определение площади (доли) небольших участков заброшенной пашни гораздо менее точно, чем дешифрирование больших пахотных массивов.

Рис. 2. Площади пахотных земель субъектов Российской Федерации по карте и по данным статистики за разные годы.

Тем не менее, полученная информация о распределении пахотных угодий, наложенная на почвенную контурную основу, создает ранее существовавшую лишь в виде предположений и отдельных мнений полную современную картину разпаханности почв на территории Российской Федерации.

Несмотря на относительно высокую общую степень распахан-ности, особенно в европейской части страны, обращают на себя внимание определенные диспропорции в размерах пахотных угодий как в пределах Нечерноземья, так и в степных и сухостепных регионах.

В частности, площади пахотных угодий в южном Нечерноземье европейской части в среднем не превышают 10–15%, хотя плодородие формирующихся в этих ландшафтах серых лесных почв позволяет расширить зону распашки с привлечением дополнительных массивов из общего земельного фонда (с учетом условий рельефа, наличия и степени деградационных процессов, залесенности, экономической целесообразности и т.д.).

В то же время территории, занятые черноземными почвами, испытывают, на наш взгляд, чрезмерную сельскохозяйственную нагрузку, грозящую истощением и деградацией. Преобладание в некоторых областях Черноземья обширных массивов сельскохозяйственных угодий с 80–100%-ной распаханностью, свидетельствует об угрозе или риске угрозы потери плодородия в случае продолжительной эксплуатации этих земель без учета пределов их резистентности к интенсивному землепользованию.

В табл. 2 приведен список почв России (в терминах Единого государственного реестра почвенных ресурсов России ( ЕГРПР ), которые распаханы более, чем на 50%. При анализе данных надо иметь в виду, что в табл. 2 не учитываются площади почв, т.е. в перечне может быть почва, которая занимает небольшую долю почвенного фонда России, но распахана почти целиком.

Интересно отметить, что в список попали почвы, которые имеют неблагоприятные свойства для растениеводства, например, черноземы слитые, солонцы и др. Это может быть объяснено тем, что данные почвы вовлекались в распашку после мелиораций. Кроме того, это может быть связано с мелкомасштабностью исходной почвенной основы. Известно, что на мелкомасштабных почвенных картах некоторые почвы (в основном неблагоприятные для почв

Таблица 2. Наиболее распаханные почвы России

|

Название почвы по ЕГРПР |

Степень распаханности, % |

|

Лугово-черноземовидные Амурских прерий |

98 |

|

Черноземы типичные мицелярно-карбонатные (черноземы глубокие слабовыщелоченные) |

96 |

|

Черноземы южные и обыкновенные мицелярно-карбонатные (черноземы глубокие карбонатные) |

92 |

|

Черноземы типичные |

90 |

|

Луговые карбонатные |

86 |

|

Черноземы слитые |

84 |

|

Черноземы оподзоленные мицеллярно-карбонатные (черноземы оподзоленные глубокие) |

83 |

|

Темно-каштановые мицелярно-карбонатные (темно-каштановые глубокие) |

83 |

|

Черноземы языковатые обыкновенные |

80 |

|

Солонцы луговатые (полугидроморфные) и лугово-черноземные |

80 |

|

Черноземы выщелоченные мицелярно-карбонатные (черноземы глубокие выщелоченные) |

78 |

|

Черноземы обыкновенные |

78 |

|

Пойменные карбонатные |

77 |

|

Торфяные болотные солончаковатые |

77 |

|

Черноземы выщелоченные |

76 |

|

Черноземы южные |

76 |

|

Каштановые мицелярно-карбонатные (каштановые глубокие) |

76 |

|

Лугово-черноземные карбонатные |

71 |

|

Лугово-черноземные и солонцы луговатые (полугидроморфные) |

70 |

|

Лугово-черноземные выщелоченные |

69 |

|

Черноземы языковатые и карманистые выщелоченные |

67 |

|

Светло-каштановые мицелярно-карбонатные (светло-каштановые глубокие) |

66 |

|

Темно-каштановые солонцеватые и солончаковатые |

65 |

|

Черноземы языковатые южные |

64 |

|

Черноземы оподзоленные |

63 |

|

Черноземы солонцеватые |

61 |

|

Черноземы солонцеватые и солонцы (автоморфные) |

61 |

Данные о том, какие почвы занимают наибольшие площади на пашне России, приведены в табл. 3. В ней представлено лишь 15 наиболее распространенных на пашне России почв. В список ожидаемо вошли черноземные почвы от самых северных подтипов до самых южных. Несколько неожиданным выглядит присутствие в этом списке лишь лугово-черноземных солонцеватых и солончако-ватых почв. Они, конечно, имеют ограничения на использование в растениеводстве, но их широкое распространение в степной и сухостепной зонах в качестве сопутствующих почв в ареалах с господством черноземов, по-видимому, явилось основной причиной этого результата.

Одним из признаков, характеризующих современный этап сельскохозяйственного развития России, является существенный крен в сторону вовлечения в распашку больших массивов полугид-роморфных и гидроморфных почв, что, по нашим представлениям, способно оказать отрицательное влияние на продуктивность земельных угодий, так как может вызвать вторичное осолонцевание и засоление, особенно в сухостепной и полупустынных зонах.

Кроме этого, при отсутствии регулирования водного режима нельзя исключать и вторичное переувлажнение почв, вплоть до глубокого олуговения и даже заболачивания (преимущественно в

Таблица 3. Почвы, занимающие наибольшую площадь на пашне России

На наш взгляд, одними из основных причин вовлечения малопродуктивных и ограниченно продуктивных земель с почвами, отличающимися невысоким плодородием, в сельскохозяйственное использование являются скудная информационная база по свойствам почв, отсутствие современного крупномасштабного почвенно-картографического материала, острый дефицит квалифицированных специалистов по оценке земель. К этому следует добавить слабое материальное обеспечение и проблемы с недофинансированием в агрохозяйствах. В ряде случаев за неоправданным расширением пашни за счет неудобий стоят решения административных структур районного и областного уровней.

Анализ построенной карты выявляет значительное число почвенных контуров с пашней, включающей солончаки, луговые солонцы, торфяники, лугово-болотные, дерновые песчаные, горнолуговые почвы и т.д. Несмотря на то, что появление этих почв в пашне, как отмечено выше, связано с высокой степенью генерализации почвенной карты, их близость к интенсивно используемым почвам вызывает определенное беспокойство. Очевидно, что регионы, имеющие в составе почвенного покрова неблагоприятные почвы, должны уделять им повышенное внимание с привлечением специалистов-мелиораторов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Создана новая цифровая карта распаханности почв России. В качестве основы использованы геометрическая часть Единого государственного реестра почвенных ресурсов России и атрибутивные данные описаний почв, а в качестве источника информации о рас-паханности – данные карты наземного покрова, включая данные, полученные по спутниковым данным с использованием интернет-сервиса Google Earth.

Независимая верификация цифровой карты распаханности почв России показала ее достаточно высокую точность (ошибка около 8–9%).

Определен процент распаханности всех почв, входящих в Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, а также доля почв, преобладающих на пахотных угодьях России.

Созданная карта предназначена для прикладного анализа и учета почвенных ресурсов на уровне всей страны.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта Президиума РАН 2018 № 51 “Изменение климата: причины, риски, последствия, проблемы адаптации и регулирования”.

Список литературы Карта распаханности почв России

- Аветов Н.А., Аветян С.А., Шишконакова Е.А. Современное состояние почв мелиоративного земельного фонда севера Мещерской низменности (Владимирская область) в условиях стагнации земледельческой отрасли//Вестник Моск. ун-та. Сер. 17, почвоведение. 2018. № 3. С. 3-8.

- Добровольский Г.В. Функции почв в биосфере и экосистемах (экологическое значение почв). М.: Наука, 1990. 258 с.

- Единый государственный реестр почвенных ресурсов России. Версия 1.0. Коллективная монография. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2014. 768 с. http://egrpr.esoil.ru

- Иванов А.Л., Савин И.Ю., Столбовой В.С. Ресурсный потенциал земель России для развития растениеводства//Доклады Академии наук. 2017. Т. 473. № 2. С. 218-221.

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

- Научные основы предотвращения деградации почв (земель) сельскохозяйственных угодий России и формирования систем воспроизводства их плодородия в адаптивно ландшафтном земледелии: Т. 1. Теоретические и методические основы предотвращения деградации почв (земель) сельскохозяйственных угодий. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2013. 756 с.

- Савин И.Ю. Современный спутниковый мониторинг почв и посевов: достижения и проблемы//Применение средств дистанционного зондирования земли в сельском хозяйстве. 2015. С. 29-32.

- Савин И.Ю., Вернюк Ю.И., Исаев В.А. Оперативный спутниковый мониторинг посевов//Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 2014. № 1. С. 22-23.

- Столбовой В.С., Савин И.Ю., Шеремет Б.В., Сизов В.В., Овечкин С.В. Геоинформационная система деградации почв России//Почвоведение. 1999. № 5. С. 646-651.

- Толпин В.А., Балашов И.В., Савин И.Ю., Лупян Е.А. Спутниковый сервис "ВЕГА"//Земля из космоса: наиболее эффективные решения. 2011. № 9. С. 32-37.

- Тютюнников А.И. Природно-экономические условия ведения сельскохозяйственного производства в РСФСР (ч. 1). М.: Госагропром РСФСР. 1986. 300 с.

- Январева Л.Ф. (ред.) Карта земельных угодий СССР. Масштаб 1: 4 млн. М.: ГУГК, 1991.

- Friedl M., Sulla-Menashe D. MCD12Q1 MODIS/Terra+Aqua Land Cover Type Yearly L3 Global 500m SIN Grid V006. 2015, distributed by NASA EOSDIS Land Processes DAAC, https://doi.org/10.5067/MODIS/MCD12Q1.006

- Lal R. Land Degradation and Pedological Processes in a Changing Climate//Pedologist. 2012. P. 315-325.

- Oldeman L.R., Hakkeling R.T.A., W.G. Sombroek W.G. World map of the status of human-induced soil degradation: an explanatory note. Wageningen: ISRIC. I11, 1990. 41 p.