Картирование динамики растительных сообществ горельников 2010 года на постоянных пробных площадях в государственном природном заповеднике "Присурский" (Чувашская Республика) в 2013-2018 гг.

Автор: Гафурова М.М.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 2 т.17, 2023 года.

Бесплатный доступ

Исследования динамики растительных сообществ сосновых лесов в горельниках 2010 г. проводились на постоянных пробных площадях в 2013-2018 гг. в условиях заповедного режима. В первые 3 года после пожара в сосняках-брусничниках наблюдались ослабление и усыхание деревьев 1 яруса, отмирание подчиненной части древостоя, подлеска, отсутствие мхов и лишайников, значительной части характерного для данного типа леса травяно-кустарничкового покрова, увеличение мозаичности и повышенная динамика растительного покрова. Наибольшее покрытие обеспечивали корневищные злаки и эксплеренты. На 8-й год после пожара наметилась тенденция к восстановлению лесных растительных сообществ.

Растительность, пирогенные сукцессии, картирование растительного покрова пробной площади, заповедник

Короткий адрес: https://sciup.org/148326706

IDR: 148326706 | УДК: 581.55 | DOI: 10.24412/2072-8816-2023-17-2-9-26

Текст научной статьи Картирование динамики растительных сообществ горельников 2010 года на постоянных пробных площадях в государственном природном заповеднике "Присурский" (Чувашская Республика) в 2013-2018 гг.

На формирование лесов постоянное и мощное влияние оказывают лесные пожары. Периодически повторяясь, они определяют многие особенности современного лесообразовательного процесса, занимают важное место в рядах сукцессионных изменений и трансформации структуры лесов. Как важный экзогенный фактор, пожары оказывают катастрофическое воздействие на лесные сообщества (Kondrat'ev, Grigor'ev, 2004).

Оценке влияния лесных пожаров на динамику и структуру лесов посвящено большое количество научных исследований как в нашей стране, так и за рубежом. Особенности послепожарной восстановительной динамики лесов специфичны для каждого региона и типа леса и определяются лесорастительными условиями, биологическими свойствами пород, слагающих древостой на разных стадиях сукцессий и находящихся в сложных межвидовых взаимоотношениях на протяжении всего цикла развития одного поколения главной породы (Furyaev, Kireev, 1979). Воздействие пирогенного фактора влечёт за собой трансформацию всех параметров экосистем и способствует изменению экологической среды – поднятию уровня грунтовых вод, застою влаги на поверхности почвы вследствие уплотнения верхних горизонтов, отсутствия расхода воды на транспирацию, что вызывает заболачивание (Goncharuk et al., 1999; Sabaeva, 2006). Характер горельников связан с характером пожара, его интенсивностью, с характером леса, экологической обстановкой и временем, истекшим с момента пожара (Melekhov, 1944).

В 2010 году в Государственном природном заповеднике «Присурский» от пожаров пострадало более 700 га леса. Наиболее крупные очаги пожаров затронули северную, центральную и южную части заповедника. В целях мониторинга за ходом пирогенных сукцессий древесной растительности в заповеднике были заложены пункты постоянного наблюдения (ППН) (Balyasny, Dimitriev, 2013; Balyasny, 2016, 2017 и др.).

В литературе отсутствуют сведения о динамике пирогенных сукцессий и пространственном распределении растительных сообществ нижних ярусов леса на территории Чувашской Республики, что определяет необходимость их изучения на разных этапах. Подобные исследования помогут выявить основные закономерности восстановления и прогнозировать дальнейшее развитие лесных экосистем.

В целях изучения пирогенной динамики растительных сообществ нижних ярусов сосновых лесов проводилось их геоботаническое описание и картирование в горельниках 2010 года и сравнение их с контрольными участками на постоянных пробных площадях в заповеднике «Присурский».

Материалы и методы

Алатырский участок Государственного природного заповедника «Присурский» расположен на северо-востоке Приволжской возвышенности в подтаежных лесах Среднерусской подпровинции Восточноевропейской провинции Европейской широколиственной области (Rastitel‘nost‘…, 1980). В соответствии с ботаникогеографическим районированием Чувашской Республики эта территория относится к Алатырскому присурскому району южной полосы хвойных и смешанных лесов (Gafurova, 2014).

По целому ряду метеорологических параметров (дефицит осадков – с апреля по сентябрь выпало 185 мм осадков при норме 298 мм, температура воздуха выше нормы на 1,5-2,5 ° С и его низкая влажность) 2018 г. был сходен с пожароопасными 1972, 2010 и 2014 гг., в течение которых территория заповедника была подвержена лесным пожарам (Ponomarev, 2018).

В 2013 г. нами заложено 10 постоянных пробных площадей 20 х 20 м2 в пределах ППН, расположенных в горельниках, пройденных низовыми пожарами, и контрольные – в лесах, не поврежденных пожарами. Каждая пробная площадь разделена на 16 учетных площадок размером 5 х 5 м2, на которых проводилось геоботаническое описание растительности ([Metody…, 2003). В определении растительных сообществ использовался доминантный подход (Zaugolnova et al., 2000).

Виды горельников определялись по классификации И.С. Мелехова (Melekhov, 1944).

Полевые исследования проводились во второй половине июня 2013 г. и в первой половине августа 2013, 2014, 2018 гг. Всего проведено 424 геоботанических описания на общей площади 3400 м2. Определено проективное покрытие каждого вида растений в %.

Выполнено картирование растительного покрова пробных площадей методом глазомерной съемки в масштабе М1:100 с нанесением растительных микрогруппировок на картосхемы. Крупномасштабное геоботаническое картирование растительности дает представление о распределении растительных сообществ на ограниченном участке исследуемой территории, показывает характер границ и переходов между ними (Galanin, Belikovich, 2004).

Для оценки флористического сходства растительных сообществ применялся коэффициент Жаккара, обладающий наибольшей математической корректностью среди всех индексов сходства [Vasilevich, 1962; Neshataev, 1987].

Приведено сравнение полученных результатов исследований с таковыми в аналогичных лесах большей частью близлежащих регионов. Номенклатура таксонов приведена в основном по С.К. Черепанову (Cherepanov, 1995).

Результаты

В настоящей работе приведены результаты исследований основного типа леса – сосняка-брусничника. Основу древостоя составляет сосна обыкновенная – Pinus sylvestris L. 70–80-летнего возраста с примесью березы повислой – Betula pendula Roth и ели финской – Picea × fennica (Regel) Kom. Полнота насаждений до пожара 0.4–0.6, бонитет 1–3. Тип условий местопроизрастания (ТУМ) А2, почва дерново-боровая, типичная маломощная песчаная, слабоподзолистая, на глубоких песках, свежая (Proekt…, 2013).

Топографическое положение – правобережье р. Сура, бассейн р. Люля. Мезорельеф – повышенная холмистая равнина. Микрорельеф почти ровный, местами – кочковатый, вывальный. Развита плотная подстилка из хвои, особенно на мертвопокровных участках, толщиной 2–3 см в среднем. После низового пожара в 2010 г. сформировался Сосняк злаковый. К 2013 г. береза, ель, частично сосна, весь подрост старших возрастов высохли. Около 30% площади было занято валежной древесиной.

Горельники по группам классификации отнесены нами к классу III – горельники с древостоями или деревьями, сохранившими жизнедеятельность: IIIа) только незначительного числа деревьев из I яруса и полным отмиранием остальных (ППН-5 – усыхающие насаждения); IIIб) у заметного количества деревьев из I яруса, или даже большинства их, и с отмиранием подчиненной части древостоя (ППН-8, ППН-12 – сильно ослабленные).

ППН-5 - горельник ( 54 ° 53'97.0" с.ш., 47 ° 17'34.9" в.д.; квартал (далее - кв.) 100, выдел (далее – выд.) 22. Состав древостоя 10С+Б, бонитет 1).

Растительное сообщество: P. sylvestris – Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klásková – Calamagrostis epigeios (L.) Roth + Convallaria majalis L.

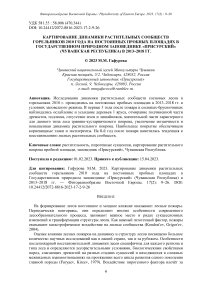

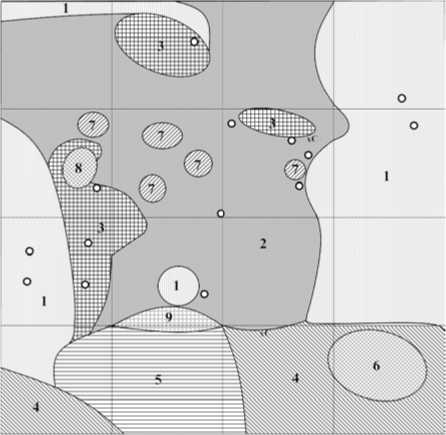

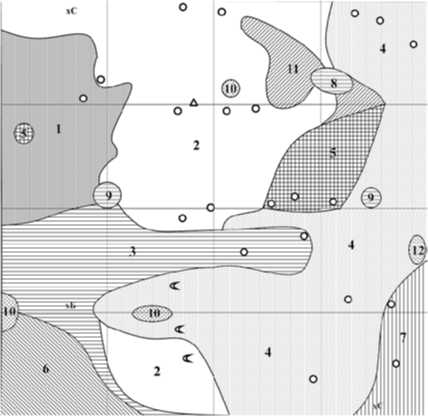

Число выделенных растительных микрогруппировок (МГ) нижних ярусов в 2013–2014– 2018 гг. составило соответственно 10–9–7, их изменения связаны с увеличением покрытия подроста P. sylvestris и B. pendula а также C. majalis , и уменьшением покрытия Chamaenerion angustifolium (L.) Holub и A. tenuis . По площади в 2013 преобладала МГ Betula – Ch. angustifolium + C. epigeios + C. majalis, в 2014 – C. majalis + Solidago virgaurea L. + Gramineae, в 2018 – P. sylvestris + B. pendula. Динамика трансформации растительного покрова горельника довольно велика: общей за период наблюдений является только одна МГ – C. epigeios. Распределение подроста на ППН привязано в основном к отрицательным формам рельефа, особенно B. pendula (рис. 1, 2, 3).

Среднее проективное покрытие подроста увеличилось с 2013 г. в 6.8 раз, численность – в 3.6 раза. Наибольшее число подроста наблюдалось в 2014 г., с увеличением в 5.5 раз – до 54.6 шт., появился подрост P. sylvestris ; затем произошло снижение его общей численности до 35.4 шт. В 2018 в подросте преобладали B. pendula – в пониженной части ППН, до 4 м высотой, увеличившая численность в 3.2 раза (6.6– 27.6–21), а также P. sylvestris до 2 м высотой 13.3 шт. на учетную площадку. Подрост Betula pubescens Ehrh. в 2018 г. исчез.

|

№ MГ |

ППН-5 2013 |

|

1 |

C. epigeios |

|

2 |

C. majalis |

|

3 |

P. aquilinum |

|

4 |

A. tenuis + P. palustris |

|

5 |

S. virgaurea + Gramineae |

|

6 |

Betula (подрост ) – Сh. аngustifolium + C. epigeios + C. majalis |

|

7 |

A. dioica |

|

8 |

C. majalis + A. tenuis |

|

9 |

C. epigeios + C. majalis |

|

10 |

M. caerulea |

|

№ MГ |

ППН-5 2014 |

|

1 |

C. epigeios |

|

2 |

C. majalis + S. virgaurea + Gramineae |

|

3 |

P. aquilinum |

|

4 |

Мертво- и редкопокровные участки |

|

5 |

Gramineae – P. commune |

|

6 |

Betula (подрост) – C. epigeios |

|

7 |

A. dioica |

|

8 |

C. majalis + C. epigeios |

|

9 |

M. caerulea |

|

№ MГ |

ППН-5 2018 |

|

1 |

C. epigeios |

|

2 |

C. majalis |

|

3 |

C. ruthenicus – C. majalis |

|

4 |

Мертво- и редкопокровные участки |

|

5 |

P. sylvestris + B. pendula (подрост) |

|

6 |

B. pendula (подрост) |

|

7 |

M. сaerulea + P. aquilinum |

Примечание (рис. 1-15):

MГ (MG) – микрогруппировки (microgroops).

Мертво- и редкопокровные участки (bare- and rareblooded areas).

Подрост (undergrowth).

-

0 ^ - P. sylvestris ярусов А и Б

(of tiers A and B).

-

- B. pendula .

× С, × Б, × Е – сухие деревья (dry trees).

Рис. 1, 2, 3. Растительные МГ нижних ярусов горельника ППН-5 (20 х 20 м2) в 2013, 2014, 2018 гг.

Fig. 1, 2, 3. Plant MG of the lower tiers of the burner PPN-5 (20 × 20 м2) in 2013, 2014, 2018

Количество всходов было наибольшим в 2013 (17.4 шт.), в основном, на ландышевых участках с разреженным травостоем, преобладали P. sylvestris и B. pendula . В 2018 г. их численность составляла лишь 0.4 шт. на учетную площадку.

Покрытие подлеска увеличилось в 18.6 раз (0.5–5.4–9.3%). Из кустарников наиболее распространен C. ruthenicus , численность которого увеличилась более чем в 4 раза – с 1.8 до 7.8 шт. Исчезли Sorbus aucuparia L. и Padus avium Mill.

В травяно-кустарничковом ярусе в 2014 г. увеличилось покрытие: Luzula pilosa (L.) Willd., Molinia caerulea (L.) Moench и Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – в 2 раза, Poa palustris L. – в 1.5, Carex ericetorum Poll. и C. majalis – в 1.3; незначительно уменьшилось у Agrostis tenuis Sibth. Исчезли 6 видов, в основном, сорные и луговые. Увеличение покрытия мезогигрофитов произошло с возрастанием увлажнения участка. К 2018 г. общее покрытие травяно-кустарничкового яруса снизилось в 2.4 раза с 58.8 до 24.9%, в основном, за счет валежной древесины, занимающей до 30% площади. Доминировали C. majalis и C. epigeios – на повышенных участках, на пониженных – M. caerulea . Большинство луговых трав, в т.ч. C. epigeios, снизили покрытие или исчезли, а лесных ( C. majalis , Vaccinium vitis-idaea L., P. aquilinum , M. caerulea) – увеличили покрытие.

Моховое покрытие незначительно – 1–2 % ( Polytrichum commune Hedw.).

Всего здесь выявлен 41 вид растений: 7 видов деревьев (с подростом и всходами), 3 – кустарников и полукустарников, 1 – кустарничек, 29 – трав, 1 вид мхов. Число видов в 2013–2014–2018 гг. в травяно-кустарничковом ярусе снизилось – 28–22–17.

ППН-12 - горельник ( 55 ° 00'09.7" с.ш., 046 ° 39'06.2" в.д.; кв. 1, выд. 19. Состав древостоя 10С, бонитет 3).

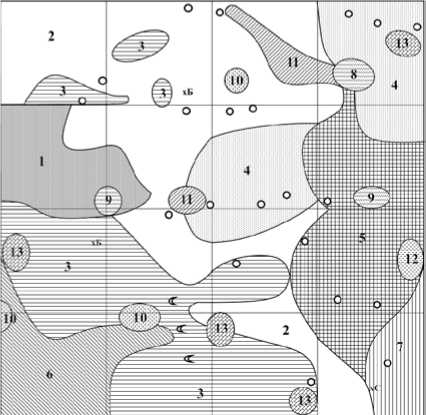

Растительное сообщество: P. sylvestris – Gramineae .

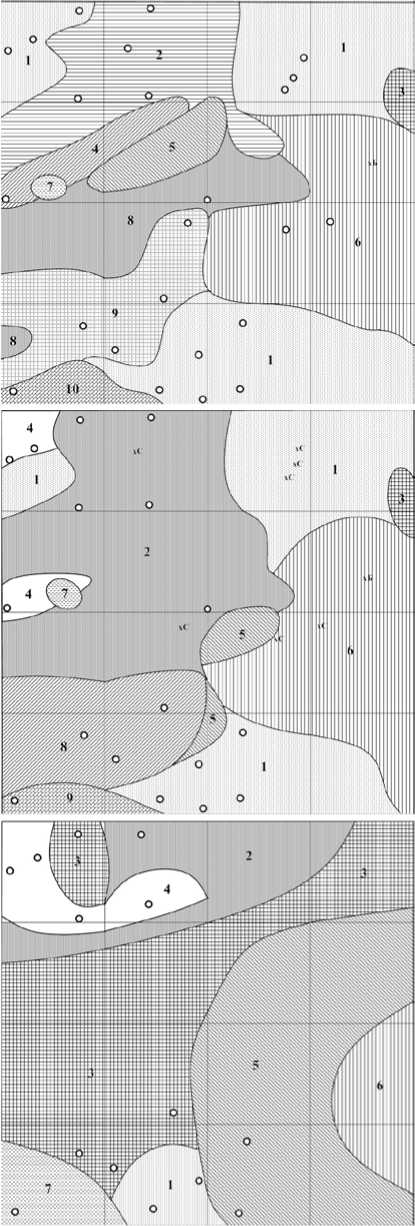

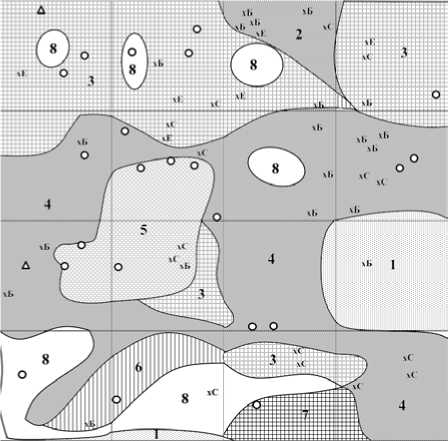

В 2013–2014–2018 гг. в нижних ярусах леса отмечено 13–8–9 растительных МГ. Из них по площади преобладали: в 2013 – C. epigeios, 2014 – C. epigeios + A. tenuis , 2018 – мелкотравные злаки. Разнотравные МГ сменились злаковыми, Ch. angustifolium – C. epigeios , появились заросли подроста B. pendula + Populus tremula L. (МГ-4), небольшие МГ с подростом P. sylvestris и C. ruthenicus (МГ-3). По сравнению с 2013 г., количество МГ уменьшилось, т. к. снизилось участие разнотравья. В 2014 г. из доминантов и содоминантов выпал P. palustris , в 2018 – A. tenuis , Galium boreale L., часть разнотравья, но появились 3 МГ с подростом C. ruthenicus , увеличилась их численность и покрытие. Наметилась тенденция к восстановлению лесного сообщества ( рис. 4, 5, 6).

Возобновление древесного яруса: в 2013–2014–2018 гг. подрост составил в среднем 0.8–6.6–8.9 шт. на учетную площадку, численность за 5 лет возросла в 11 раз. В 2013 г. в подросте отмечены только P. tremula и B. pendula , в 2014 – P. tremula и B. pubescens по 4.8 и 1.6 шт. на учетную площадку, в 2018 г. его высота достигала 0.5–4 м. В 2018 г. наибольшей численностью – 3.9 шт. на учетную площадку и встречаемостью отличался подрост P. sylvestris 0.5–0.8 м высотой, который в предыдущие годы не отмечался, исчез подрост B. pubescens .

Всходы в 2013 и 2014 гг. были представлены всеми видами присутствующих здесь деревьев и кустарников, преобладали P. tremula , P. sylvestris , S. aucuparia и B. pendula . В 2018 г. всходов не обнаружено: часть перешла в стадию подроста, новых не появилось.

Подлесок в 2013 г. отсутствовал, его динамика в последующие годы составила в среднем от 3.1 до 7.9 шт. на учетную площадку, в 2018 г. преобладали C. ruthenicus (4.1), S. aucuparia (0.7), появилась Rubus idaeus L. (2.5 шт.).

|

№ |

ППН-12 2013 |

|

1 |

C. epigeios |

|

2 |

P. palustris + A. tenuis |

|

3 |

C. epigeios + P. palustris |

|

4 |

V. rupestris |

|

5 |

Мертвопокровные участки |

|

6 |

R. acetosella |

|

7 |

P. palustris |

|

8 |

V. rupestris + R. acetosella |

|

9 |

Gramineae |

|

10 |

A. tenuis + P. palustris |

|

11 |

G. borealе |

|

12 |

Variiherbetum + Мертвопокровные участки |

|

13 |

R. idaeus – C. epigeios |

|

№ MГ |

ППН-12 2014 |

|

1 |

C. epigeios |

|

2 |

C. epigeios + A. tenuis |

|

3 |

G. boreale |

|

4 |

Variiherbetum+ Gramineae |

|

5 |

Мертво- и редкопокровные участки |

|

6 |

R. acetosella + Gramineae |

|

7 |

V. rupestris + R. acetosella |

|

8 |

C. epigeios + R. idaeus |

Рис. 4, 5, 6. Растительные МГ нижних ярусов горельника ППН-12 (20 × 20 м2) в 2013, 2014, 2018 гг.

Fig. 4, 5, 6. Plant MG of the lower tiers of the burner PPN-12 (20 × 20 м2) in 2013, 2014, 2018

|

№ MГ |

ППН-12 2018 |

|

1 |

C. epigeios |

|

2 |

Minutegramineae |

|

3 |

P. sylvestris (подрост ) + C. ruthenicus – Minutegramineae |

|

4 |

B. pendula + P. tremula (подрост) |

|

5 |

Poa + C. epigeios |

|

6 |

R. idaeus – Ch. angustifolium |

|

7 |

R. acetosella |

|

8 |

Silene nutans + C. ericetorum |

|

9 |

B. pendula (подрост) – C. phragmitoides |

В травянистом ярусе среднее проективное покрытие по годам наблюдений снижалось: 79.4–73.1–65.6%. Доминировал C. epigeios – со средним проективным покрытием 43.4–24.4–31.4%. Покрытие других злаков составляло: P. palustris – 16.6– 9.1–11.6%; A. tenuis – 5.8–7.8–5.8%. Увеличил покрытие лишь Poa pratensis L. 3.4–2.5– 12.9%.

На 3-й год после пожара в 2013 г. абсолютно преобладали C. epigeios и P. palustris – явное последствие пожара, не затронувшего глубокие слои почвы с корневищами трав, которые разрослись, благодаря выгоранию подстилки и повышению влажности.

На 4-й год доминировали C. epigeios и A. tenuis. Обилие A. tenuis свидетельствует о минерализации почвы. Из видов сосновых лесов единично сохранились C. ericetorum , C. phragmitoides и некоторые др. Присутствовали нехарактерные для сосняка луговые и сорные виды: G. boreale, Knautia arvensis (L.) Coult. , Conyza canadensis (L.) Grong. и др.

На 8-й год в целом доминировали C. epigeios и мелкие злаки. По сравнению с 2013 г., исчезли 19 сорных и луговых видов: C. canadensis, Cirsium setosum (Willd.) Bess. , Elytrigia repens (L.) Nevski и др.

Мохово-лишайниковый покров в первые годы полностью отсутствовал, на 8-й год появились единично Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt., P. commune , на валеже -эпифитные лишайники.

Всего здесь выявлено 66 видов растений: 8 – деревьев (с подростом и всходами), 4 – кустарников и полукустарников, 51 – трав, 2 – мхов, 1 – лишайников. Динамика разнообразия травянистого яруса в 2013–2014–2018 гг. составляла 39–50–31 видов.

ППН-8 - горельник (54 ° 57'55.2" с.ш., 046 ° 43'07.3" в.д.; кв. 100, выд. 14. Состав древостоя до пожара: 9С1Б+Е, бонитет 2).

Растительное сообщество: P. sylvestris – Calamagrostis phragmitoides С. Hartm. + M. caerulea + Vaccinium.

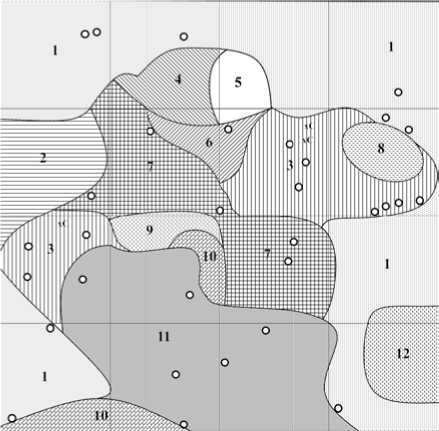

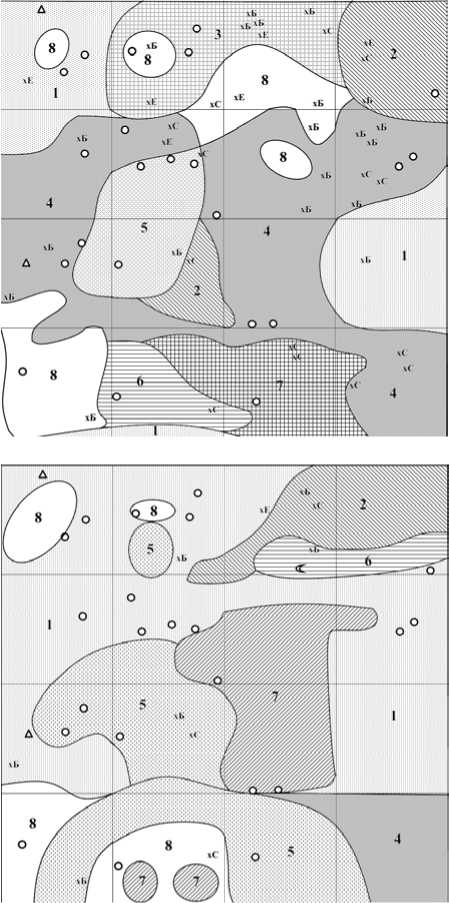

В нижних ярусах леса отмечено 8–8–9 растительных МГ. В 2013–2014 гг. МГ были идентичны, но значительно различались по конфигурации, местоположению и доминирующим видам, преобладали МГ-4 тростникововейниковая, в 2018 г. – МГ-1 молиниево-тростникововейниковая, что свидетельствует об увеличении увлажненности экотопа (рис. 7, 8, 9).

Покрытие подроста увеличилось почти в 7 раз с 1.1 до 7.1 шт., численность – в 2014 г. – в 1.2 раза, в 2018 – в 11 раз. В 2013–2014 гг. доминировал подрост B. pubescens 0.8– 0.6 шт., в 2018 г. – подрост P. sylvestris – 18.9 шт. 0.3–0.9 м высотой, B. pubescens – 1.5 шт., B. pendula и P. tremula по 0.8 шт. на площадку до 1.2 м высотой.

Всходы увеличили численность в 4 раза. Преобладает P. sylvestris : 2.4–2.4–15.7 шт. на площадку.

Покрытие подлеска за 5 лет возросло в 11 раз. Численность его растет (0.4–3.3–3.8 шт.), преобладает F. alnus , реже встречаются C. ruthenicus , R. idaeus , S. aucuparia , Vaccinium uliginosum L.

В травяно-кустарничковом ярусе со средним покрытием по годам 63.4–63.1–64.4% доминировали мезогигрофиты: C. phragmitoides 32.8–39.4–28.8%, M. caerulea 21.9– 17.5–17.3%; увеличили покрытие виды сосновых лесов: C. majalis – с 3.8 до 8%, V. vitis-idaea – с 2.5 до 6.8%, Vaccinium myrtillus L. – с 1.6 до 2.6%. Исчез Ch. angustifolium , снизил покрытие C. epigeios . На более сухих участках преобладал C. majalis .

Моховое покрытие незначительное – до 0.5% ( P. commune ), в 2018 г. появился P. schreberi .

Всего здесь выявлено 30 видов растений: 7 – деревьев (с подростом и всходами), 5 – кустарников и полукустарников, 2 – кустарничка, 14 видов трав, 2 – мхов. В 2013– 2014–2018 гг. выявлено 14–12–13 видов травяно-кустарничкового яруса, 1–2–2 вида мхов.

|

№ MГ |

ППН-8 2013 |

|

1 |

C. phragmitoides + M. caerulea |

|

2 |

C. phragmitoides + M. caerulea + V. myrtillus |

|

3 |

M. сaerulea + C. phragmitoides |

|

4 |

C. phragmitoides |

|

5 |

C. phragmitoides + C. majalis |

|

6 |

C. majalis |

|

7 |

C. epigeios |

|

8 |

Мертвопокровные участки |

Рис. 7, 8, 9. Растительные МГ нижних ярусов горельника ППН-8 (20 × 20 м2) в 2013–2014–2018 гг.

Fig. 7, 8, 9. Plant MG of the lower tiers of the burner PPN-8 (20 × 20 м2) in 2013, 2014, 2018.

|

№ MГ |

ППН-8 2014 |

|

1 |

C. phragmitoides+M. caerulea |

|

2 |

C. phragmitoides +M. caerulea+ V. myrtillus |

|

3 |

M. caerulea + C. phragmitoides |

|

4 |

C. phragmitoides |

|

5 |

C. phragmitoides + C. majalis |

|

6 |

C. majalis |

|

7 |

C. epigeios |

|

8 |

Мертвопокровные участки |

|

№ MГ |

ППН-8 2018 |

|

1 |

C. phragmitoides +M. caerulea |

|

2 |

M. caerulea + C. phragmitoides |

|

3 |

C. majalis + C. phragmitoides |

|

4 |

Gramineae + V. vitis-idaea |

|

5 |

V. vitis-idaea + C. phragmitoides + C. epigeios |

|

6 |

M. caerulea + V. myrtillus |

|

7 |

C. phragmitoides |

|

8 |

C. phragmitoides + C. majalis |

|

9 |

Мертво- и редкопокровные участки |

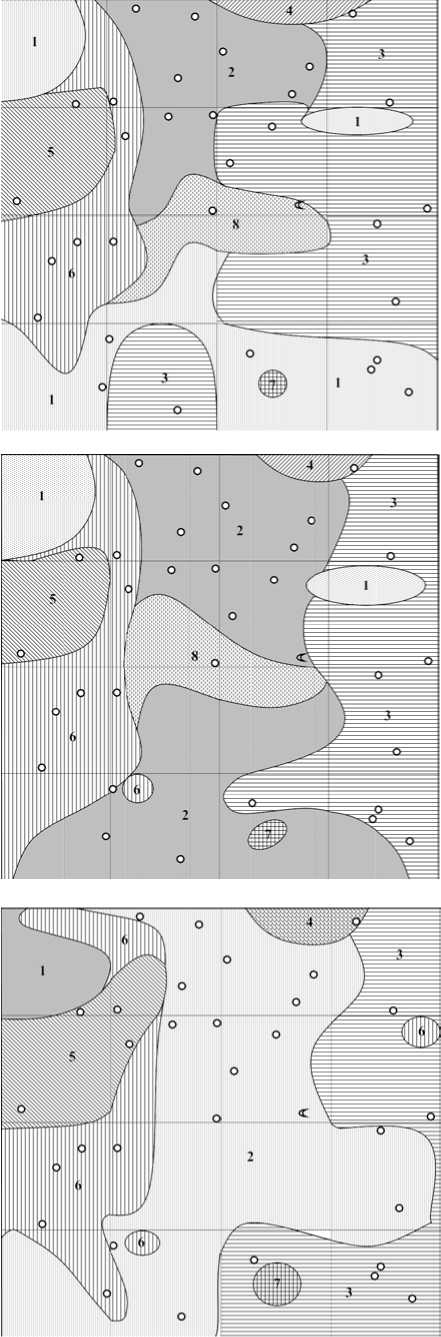

ППН-14к ( 54 ° 57'34.4" с.ш., 046 ° 43'09.2" в.д.; кв. 100, выд. 23. Состав древостоя: 9С+Б, бонитет 2, полнота 0,5). Мезорельеф: понижение на юго-запад с углом наклона до 10о. Подстилка из хвои, сосновых шишек, местами до 4 см толщиной, мощный моховой покров, перекопанный в 2018 г. кабанами.

Растительное сообщество: P. sylvestris – C. majalis + Vaccinium – P. schreberi.

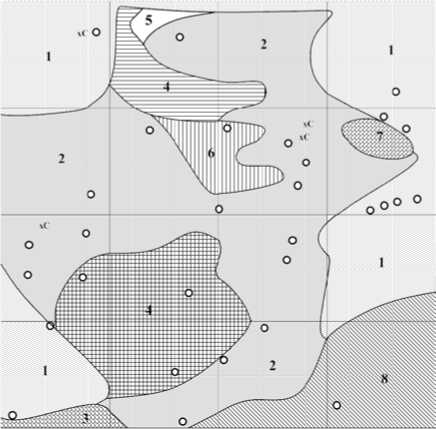

В 2013–2014–2018 гг. в нижних ярусах леса было выделено 12–12–13 МГ, в том числе 5 общих – с подростом и подлеском. В 2013–2014 г. число и состав растительных МГ одинаковые, с колебаниями конфигурации и площади. Границы МГ размытые, растительный покров более равномерный. В зависимости от перепадов рельефа и увлажненности участка, происходит смена МГ с мезоксерофитами сухих сосняков ( V. vitis-idaea ) на мезофиты ( C. majalis , L. pilosa ) и мезогигрофиты ( V. myrtillus , M. caerulea , C. phragmitoides ) (рис. 10, 11, 12).

Возобновление древесного яруса по годам: 6.6–6.7–5.3 шт. на площадку. Доминирует подрост P. sylvestris высотой до 5 м, в среднем, 3.8–3.2–2.6 шт., Quercus robur L. высотой до 1.6 м, P. × fennica 0.4–5 м высотой; B. pubescens , B. pendula, Tilia cordata Mill. и P. tremula исчезли.

Количество всходов древесно-кустарниковой флоры в целом стабильно: 2.1–2.4– 2.1 шт., в основном, P. sylvestris и B. pendula .

В подлеске преобладают F. alnus – 2.1–2.9–3.2 шт., S. aucuparia до 4 м высотой – 1.6–2.1–1.8 шт. на площадку, единично представлены C. ruthenicus , R. idaeus.

Среднее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 23.5– 24.3–28.5%. Доминируют: C. majalis (8.3–10.8–5.1%), V. vitis-idaea (2.8–3.4–5.6%) и C. phragmitoides (2.2–1.2–4.9%). Менее представлены V. myrtillus , C. ericetorum , S. virgaurea , P. aquilinum . Все виды характерны для данного типа соснового леса. На повышенном местоположении произрастают C. majalis , C. epigeios , A. tenuis , Cladonia sp. , в понижении – M. caerulea и V. myrtillus .

Хорошо развит мохово-лишайниковый покров. Покрытие зеленых мхов составляло 17.6–21.5–32.8%, в основном, Pleurozium schreberi , небольшой % лишайников.

Во флоре выявлено 33 вида растений: 7 – деревьев (с подростом и всходами), 5 – кустарников, 2 – кустарничков, 16 – трав, 2 – мхов, 1 вид лишайников. В травянокустарничковом ярусе – 16–17–15, мохово-лишайниковом –3 вида.

ППН-16к (55 ° 00'94.2" с.ш., 046 ° 39'95.3" в.д.; кв. 1, выд. 19. Состав древостоя: 10С, почти одноярусный, полнота 0.5).

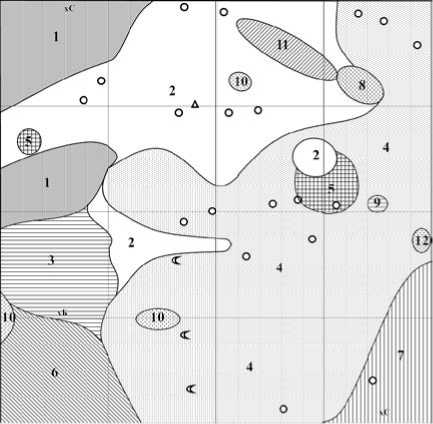

Растительное сообщество: P. sylvestris – C. majalis – P. schreberi .

В 2013–2014–2018 гг. в нижних ярусах леса выделено 8–8–7 растительных МГ, 7 из них – общие. В пяти МГ в мохово-лишайниковом ярусе доминирует P. schreberi . Отмечены 3 крупные МГ с подлеском. В 2013 г. наибольшую площадь занимала МГ C. phragmitoides – P. schreberi , в 2014 и 2018 гг. – МГ C. majalis + C. phragmitoides – P. schreberi . МГ постепенно сменяют друг друга, их границы условные, растительный покров более равномерный (рис. 13, 14, 15).

Подрост редкий, численностью 0.6–0.5–0.7 шт. на площадку. Преобладает B. pendula до 6 м высотой, реже P. sylvestris до 1.5 м высотой.

Всходы редкие (3.9–2.7–0.6 шт.), это S. aucuparia , R. idaeus , E. verrucosus , P. × fennica .

Подлесок групповой: S. aucuparia , Euonymus verrucosus Scop., P. avium до 5 м высотой, C. ruthenicus .

|

№ MГ |

ППН-14к 2013 |

|

1 |

P. schreberi + D. polysetum + Cladonia |

|

2 |

Мертвопокровные участки |

|

3 |

P. schreberi + D. polysetum |

|

4 |

C. majalis |

|

5 |

C. phragmitoides |

|

6 |

M. caerulea – P. schreberi + D. polysetum |

|

7 |

P. aquilinum + V. vitis-idaea + V. myrtillus |

|

8 |

S. aucuparia – P. schreberi |

|

9 |

Quercus robur (подрост) – P. schreberi |

|

10 |

Picea × fennica (подрост) |

|

11 |

P.×fennica (подрост) – P. schreberi |

|

12 |

Frangula alnus |

|

№ MГ |

ППН-14к 2014 |

|

1 |

P. schreberi + D. polysetum + Cladonia |

|

2 |

Мертвопокровные участки |

|

3 |

P. schreberi + D. polysetum |

|

4 |

C. majalis |

|

5 |

C. phragmitoides |

|

6 |

M. caerulea – P. schreberi + D. polysetum |

|

7 |

P. aquilinum + V. vitis-idaea + V. myrtillus |

|

8 |

S. aucuparia – P. schreberi |

|

9 |

Q. robur (подрост ) – P. schreberi |

|

10 |

Picea × fennica (подрост) |

|

11 |

P.×fennica (подрост) – P. schreberi |

|

12 |

F. alnus |

Рис. 10, 11, 12. Растительные МГ нижних ярусов ППН-14к (20 × 20 м2) в 2013, 2014, 2018 гг.

Fig. 10, 11, 12. Plant MG of the lower tiers PPN-14k (20 × 20 м2) in 2013, 2014, 2018.

|

№ МГ |

ППН-14к 2018 |

|

1 |

P. schreberi + Cladonia |

|

2 |

Мертво- и редкопокровные участки |

|

3 |

P. schreberi |

|

4 |

V. vitis-idaea + C. majalis |

|

5 |

C. phragmitoides + V. vitis-idaea + C. majalis |

|

6 |

C. phragmitoides + M. caerulea + V. myrtillus – P. schreberi |

|

7 |

P. aquilinum + C. phragmitoides + V. myrtillus + V. vitis-idaea |

|

8 |

S. aucuparia – P. schreberi |

|

9 |

Q. robur (подрост) – P. schreberi |

|

10 |

Picea × fennica (подрост) |

|

11 |

P. × fennica + Q. robur (подрост) – P. schreberi |

|

12 |

F. alnus |

|

13 |

P. sylvestris (подрост) – P. schreberi |

Рис. 13, 14, 15. Растительные МГ нижних ярусов ППН-16к (20 × 20 м2) в 2013, 2014, 2018 гг.

Fig. 13, 14, 15. Plant MG of the lower tiers PPN-16k (20 × 20 м2) in 2013, 2014, 2018.

|

№ МГ |

ППН-16к 2013 |

|

1 |

C. phragmitoides + C. majalis – P. schreberi |

|

2 |

C. majalis + C. phragmitoides – P. schreberi |

|

3 |

C. phragmitoides – P. schreberi |

|

4 |

E. verrucosus |

|

5 |

S. aucuparia + P. avium (подрост) – P. schreberi |

|

6 |

S. aucuparia – P. schreberi |

|

7 |

D carthusiana – P. schreberi |

|

8 |

C. majalis |

|

№ МГ |

ППН-16к 2014 |

|

1 |

C. phragmitoides + C. majalis – P. schreberi |

|

2 |

C. majalis + C. phragmitoides – P. schreberi |

|

3 |

C. phragmitoides – P. schreberi |

|

4 |

E. verrucosus |

|

5 |

S. aucuparia + P. avium (подрост) – P. schreberi |

|

6 |

S. aucuparia – P. schreberi |

|

7 |

D carthusiana – P. schreberi |

|

8 |

C. majalis |

|

№ МГ |

ППН-16к 2018 |

|

1 |

C. phragmitoides + C. majalis – P. schreberi |

|

2 |

C. majalis + C. phragmitoides – P. schreberi |

|

3 |

C. phragmitoides – P. schreberi |

|

4 |

E. verrucosus |

|

5 |

S. aucuparia + P. avium (подрост) – P. schreberi |

|

6 |

S. aucuparia – P. schreberi |

|

7 |

D carthusiana – P. schreberi |

Среднее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса на площадку довольно стабильно и составляет по годам 32.8–33.1–35.3%. Доминируют C. majalis, C. phragmitoides. Наряду с видами сосновых лесов – C. ericetorum , V. vitis-idaea , Antennaria dioica (L.) Gaertn., Melampyrum pratense L., в небольшом количестве присутствуют и луговые и сорные виды – Rumex acetosella L., Stellaria graminea L. , Chelidonium majus L. , Galeopsis sp.

Хорошо развит моховой покров из зеленых мхов, среднее проективное покрытие 50.5–55.3–57.4%, в т.ч. P. schreberi – 44–52–48%, Dicranum polysetum Sw. – 6–6–9%.

Всего здесь выявлено 36 видов растений: 6 – деревьев (с подростом и всходами), 4 – кустарников, 1 полукустарник, 1 полукустарничек, 22 – трав, 2 – мхов. Число видов в основном стабильно.

Обсуждение

По данным мониторинга древесной растительности в заповеднике «Присурский», насаждения горельников являются погибшими или погибающими, что обусловлено сильным повреждением их огнем. В результате пирогенных сукцессий на участках гарей и горельников сформировались густые молодняки из березняков и осинников. А на контрольных участках возобновление неудовлетворительное (Balyasny, 2018).

По нашим данным, на 3-й и 4-й гг. после пожара наблюдалось ослабление и усыхание деревьев 1 яруса, отмирание подчиненной части древостоя, подлеска, отсутствовали мохово-лишайниковый покров, значительная часть характерного для данного типа леса травяно-кустарничкового покрова. Увеличилось число всходов деревьев и кустарников, с преобладанием сосны.

Подрост в 2013 г. в основном был представлен B. pendula и B. pubescens , P. tremula . Подрост P. sylvestris появился в 2014 г., на некоторых участках позднее, с наибольшей численностью на участках с достаточным увлажнением. В 2018 усыхание и выпадение древостоя продолжалось. Общая численность подроста составила на ППН-5-8-12 – 35.4–22.3–8.9 шт. (14.2–8.9–3.5 тыс. шт./га), на всех преобладала сосна 18.9–3.3–3.9 шт. (7.6–1.3–1.6 тыс. шт./га). Вместе с тем, высота подроста сосны в основном не достигала нормативной. По действующим нормативам по лесовосстановлению, количество жизнеспособного подроста должно быть не менее 2 тыс. шт./га, средняя высота не менее 1.2 м (Pravila…, 2021). Очевидно, на участках горельников возобновляется смешанный лес, успешнее на участках, сильнее затронутых пожаром; а в понижениях с густым подростом березы и осины – мелколиственный лес.

Лесные пожары создают благоприятные предпосылки для интенсивного лесовозобновления; в сосновых лесах начало лесовозобновления наступает в первые 2– 3 года после пожара; в первоначальной послепожарной динамике преобладает берёза, так как в почве только её семена длительное время могут сохранять всхожесть. В среднем, количество соснового подроста на горельниках в 53 раза выше, чем под пологом леса. В разных типах лесорастительных условий (ТЛУ) интенсивность послепожарного естественного лесовозобновления неодинакова (Sharygin, 2006).

В Нижегородской области в сосняке бруснично-орляковом после пожара формируется осиново-берёзовый лес (берёза повислая), изредка с примесью сосны (Chkalov et al., 2015б).

В сосняках Республики Марий Эл наибольший отпад подроста сосны (до 34.6%) наблюдался на 3-й год после пожара в сосняках брусничниковых и брусничночерничниковых на тех участках, где в покрове преобладают вейник наземный и орляк обыкновенный. Отпад березы почти во всех типах леса за каждый учетный год и за весь период больше, чем сосны (Ivanov, 1995).

В 2013 г. в наших горельниках разнообразие травяно-кустарничкового яруса было максимальным и составляло 67 видов (в 2.3 раза больше, чем в контроле). С изменением экологических условий и снижением конкуренции в первые годы разрастались луговые и сорные виды, особенно эксплеренты. Виды сосновых лесов сохранились лишь единично. Такие же данные получены на гарях сосновых лесов Алтайского края, где эксплеренты преобладают на самой ранней стадии пирогенной сукцессии (Malinovskikh, 2011).

Наибольшее покрытие в наших горельниках обеспечивали корневищные травы: C. epigeios , C. phragmitoides , C. majalis , M. caerulea, A. tenuis, P. palustris, что согласуется с данными за 2012–2014 гг. для сосняка бруснично-орлякового в Нижегородской обл. (Chkalov et al., 2015а). Однако устойчивое увеличение показателей брусники и снижение общего проективного покрытия у нас наблюдалось лишь на части ППН, по-видимому, из-за более интенсивного выгорания некоторых участков.

По исследованиям в Мордовском заповеднике после пожаров 2010 года, проективное покрытие травянистого яруса в 2012 г. постепенно увеличивается за счет восстановления многолетников, слабо проявивших себя в 2011 г., а также из-за массового развития зарослей таких сорных видов как Ch. angustifolium, Erigeron сanadensis, E. annuus и др. (Shugaev et al., 2015).

По нашим данным, в сосняках-брусничниках – горельниках заповедника наблюдалась повышенная динамика и мозаичность растительного покрова, более резкие границы МГ, по сравнению с контрольными участками. На 4-й год после пожара возросло количество подроста мелколиственных деревьев и кустарников, начали исчезать сорные и луговые виды растений. Наблюдалась положительная динамика подлеска (в основном, за счет C. ruthenicus ). Мозаичность растительного покрова начала снижаться, в наиболее влажных местах начали появляться лесные мхи.

В 2013 общей для всех ППН, в 2014 – для двух ППН является МГ C. epigeios (в 2018 этой МГ нет на ППН-8), распространены МГ C. majalis , МГ A. tenuis + P. palustris .

К 8-му году после пожара разнообразие и покрытие трав значительно снизилось за счет угнетения эксплерентов и сорняков, доминировали злаки, особенно C. epigeios , образующий плотный дерновый покров, препятствующий прорастанию всходов деревьев и кустарников, хотя его покрытие тоже начало снижаться. Возросло количество подроста сосны и мелколиственных видов деревьев. На более влажных участках наблюдались единичные мхи, но мохово-лишайниковый покров практически отсутствовал. Наметилась тенденция к восстановлению лесных растительных сообществ. За 2013–2018 гг. в горельниках отмечено лишь 10–48% общих МГ, тогда как на контрольных участках – 87–91%.

Сходство флор горельников с контрольными участками с 2013 по 2018 гг. повысилось (на 0,9–13,9%), что свидетельствует о постепенном, очень медленном восстановлении лесных сообществ. Так, по данным М.Н. Казанцевой и Е.С. Чернобай (Kazantseva, Chernobay, 2011), в березняках даже через 9 лет после пожара флористическое сходство в живом напочвенном покрове горельника и контроля не достигает и 50 %.

Заключение

Исследование сосняков-брусничников – горельников 2010 года и сравнение их с контрольными участками, не поврежденными пожаром, позволяет сделать следующие выводы.

В лесных сообществах, не поврежденных пожаром, напочвенный покров более равномерный, растительные микрогруппировки слабо дифференцированы. Возобновление древесного яруса слабое. Только здесь поддерживается разнообразие и ярусность древостоя, полночленный подлесок, хорошо развиты мохово-лишайниковый покров и подстилка. Преобладают характерные для данного типа леса растительные сообщества. Пионерные, луговые и сорные виды растений единичны и не проходят всех стадий генерации.

В горельниках повышена динамика и мозаичность растительного покрова, чередующегося с мертвопокровными участками, в том числе за счет возобновления древесного яруса и подлеска. Только здесь, особенно в первые годы, преобладают растительные сообщества пионерных видов пожарищ и луговых видов. На 3-й и 4-й годы после пожара в основном продолжается распад лесных сообществ, к 8-му году намечается тенденция к восстановлению растительного покрова и смене сосняков смешанным, а в понижениях – мелколиственным лесом. Направление и скорость сукцессии зависит как от исходного типа леса, так и от степени его повреждения пожаром.

Автор признателен сотрудникам заповедника «Присурский» – заместителю директора по охране А.Ю. Севастьянову, научному сотруднику заповедника В.И. Балясному и инспекторам Г.В. Корнилову, Н.И. Талбайкину, С.Н. Миронову за помощь в организации полевых работ.

Работа проводилась на основании государственного задания ФГБУ «Государственный заповедник «Присурский» на 2013, 2014, 2018 гг. «Геоботаническое картирование горельников 2010 года и контрольных участков на Алатырском участке государственного природного заповедника «Присурский».

Список литературы Картирование динамики растительных сообществ горельников 2010 года на постоянных пробных площадях в государственном природном заповеднике "Присурский" (Чувашская Республика) в 2013-2018 гг.

- [Balyasnyy] Балясный В.И. 2016. Состояние горельников в лесах государственного природного заповедника «Присурский». — Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары. 31: 17-21.

- [Balyasnyy] Балясный В.И. 2017. Результаты изучения состояния лесов и пирогенных сукцессий в государственном природном заповеднике «Присурский» в 2016 г. — Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары. 32: 21-27.

- [Balyasnyy] Балясный В.И. 2018. Результаты мониторинга лесов государственного природного заповедника «Присурский». — Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары. 33: 32-41.

- [Balyasnyy, Dimitriev] Балясный В.И., Димитриев А.В. 2013. Мониторинг лесов, поврежденных пожарами, в государственном природном заповеднике «Присурский» — Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары-Атрат. 28: 29-41.

- [Chkalov et al.] Чкалов А.В., Воротников В.П., Пакина Т.А. 2015а. Динамика состава и структуры травяно-кустарничкового яруса на ранних стадиях постпирогенной сукцессии в лесных сообществах Керженского заповедника (по результатам наблюдений в 2012-2014 гг.). — В кн.: Труды Государственного природного биосферного заповедника «Керженский». Нижний Новгород. С. 128-139.

- [Chkalov et al.] Чкалов А.В., Воротников В.П., Пакина Т.А. 2015b. Закономерности распределения возобновления древесных пород на ранних стадиях постпирогенной сукцессии в лесных сообществах Керженского заповедника (по результатам наблюдений в 2012-2014 гг.). — В кн.: Труды Государственного природного биосферного заповедника «Керженский». Нижний Новгород. С. 140-147.

- [Cherepanov] Черепанов С.К. 1995. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). СПб. 990 p.

- [Furyaev, Kireev] Фуряев В.В., Киреев Д.М. 1979. Изучение послепожарной динамики лесов на ландшафтной основе. Новосибирск. 160 с.

- Галанин А.В., Беликович А.В. 2004. Постоянные геоботанические пробные площади Сохондинского биосферного заповедника. Чита. 228 с.

- Гафурова М.М. 2014. Сосудистые растения Чувашской Республики. Тольятти. 333 с.

- [Ivanov] Иванов А.В. 1995. Лесовозобновление гарей в сосняках республики Марий Эл: Автореф. дис. ... канд. с./хоз. наук. Йошкар-Ола. 20 с.

- [Kazantseva, ^етоЬау] Казанцева М.Н., Чернобай Е.С. 2011. Особенности послепожарной сукцессии березняка разнотравного в подтайге западно-сибирской равнины. — Вестник экологии, лесоведения и ландшафтоведения. 11: 102-109.

- [Kondrat'ev, Grigor'ev] Кондратьев К.Я., Григорьев А.А. 2004. Лесные пожары как компонент природной экодинамики. — В кн.: Оптика атмосферы и океана. Т. 17, вып. 4. С. 279-292.

- [Malinovskikh] Малиновских А.А. 2011. Экологические стратегии во флоре гарей сосновых лесов Алтайского края. — Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 12 (86): 42-44.

- [Melekhov] Мелехов И.С. 1944. О теоретических основах лесной пирологии. Архангельск. 9 с.

- [Metody...] Методы изучения лесных сообществ. 2002. СПб. 240 с.

- [Neshataev] Нешатаев Ю.Н. 1987. Методы анализа геоботанических материалов. Л. 192 с.

- Гончарук Н.Ю., Казакевич А.А., Трофимов С.Я., Шапошников Е.С. 1999. Пирогенные сукцессии в еловых лесах. — В кн.: Сукцессионные процессы в заповедниках России и проблемы сохранения биологического разнообразия. СПб. 549 с.

- [Ponomarev] Пономарев В.В. 2018. Сравнение пожароопасных метеорологических условий в 1972, 2010, 2014 и 2018 гг. на территории государственного природного заповедника «Присурский». — Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары. 33: 18-20.

- [Pravi1a...] Правила лесовосстановления. 2021. Утв. Приказом Минприроды России от 29.12.2021 г. № 1024. М. ШЪ: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403417664/ (Дата обращения: 29.01.2023).

- [Ршек:...] Проект освоения лесов лесничества «Государственный природный заповедник «Присурский»». 2013. Пенза. 119 с.

- [Rastite1'nost'...] Растительность Европейской части СССР. 1980. Л. 429 с.

- [Sabaeva] Сабаева Н.И. 2006. Восстановление лесных фитоценозов после пожара в условиях Приишимья юга Тюменской области: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Тюмень. 188 с.

- [Sharygin] Шарыгин А.М. 2006. Анализ послепожарной динамики растительности сосняков. — Актуальные проблемы лесного комплекса. 13: 260-262.

- [Shugaev et a1.] Шугаев Н.И., Хапугин А.А., Варгот Е.В. 2015. Анализ первых изменений растительного покрова лесов Мордовского заповедника после пожаров 2010 года. — Труды Мордовского государственного природного заповедника им. П.Г. Смидовича. 14: 396-407.

- [Vasi1evich] Василевич В.И. 1962. О количественной мере сходства между фитоценозами. — В кн.: Проблемы ботаники. Т. 6. М.; Л. С. 83-94.

- [Zaugo1nova et 81.] Заугольнова Л.Б., Жукова Л.А., Бекмансуров М.В. 2000. Методика проведения геоботанических описаний. — В кн.: Полевой экологический практикум. Ч. 1. Йошкар-Ола. С. 39-47.