Картирование и прогноз оруденения в складчатых областях на основе грави-геоморфологических данных

Автор: Чадаев М.С., Гершанок В.А., Геник И.В., Ибламинов Р.Г.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых

Статья в выпуске: 11, 2009 года.

Бесплатный доступ

На основе связи процессов лито- и рудогенеза с древними поверхностями выравнивания, отождествляемыми с поверхностями палеогеоида, прогнозируется наличие формаций горных пород и руд. Задача решается путем совместного анализа гравиметрических и геоморфологических данных. Рассмотрены примеры для эндогенного и экзогенного оруденения.

Картирование, геоморфология, гравиразведка, градиент, изостазия, геоид, поверхность выравнивания, прогноз оруденения

Короткий адрес: https://sciup.org/147200722

IDR: 147200722 | УДК: 550.831.016:551.24(470.5)

Текст научной статьи Картирование и прогноз оруденения в складчатых областях на основе грави-геоморфологических данных

Территория Уральской металлогениче-ской провинции с позиции поисков месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых в пределах Пермского края требует детального изучения [2, 4]. Прежде всего, представляет интерес обнаружение месторождений цветных, редких и благородных металлов, а также неметаллических полезных ископаемых, связанных с разнообразными по составу и физическим свойствам горными породами. Прогноз и поиски месторождений руд такого типа и сопровождающих их россыпей, приуроченных к тектономагматиче-ским комплексам пород, а также картирование пород предусматривают совместное изучение геологического и орографического строения территорий [1]. Для комплексного решения задачи рекомендуется использовать в качестве базиса параметризации данные гравиразведки и геоморфологии [4]. В основу здесь положена концепция ярусно-мозаичного осуществления изостатической компенсации горной области, согласно которой существует несколько уровней компенсации [3].

Изостатические процессы, с одной стороны, и тектонические движения – с другой, объясняются изменениями плотности вещества в верхней части земной коры в результате плутонической и вулканической магматической деятельности и других явлений. Именно в процессе формирования и изменения физи- ко-геологического состояния земной коры основное значение имеют сила тяжести и сила гидростатического давления, представляющие взаимосвязанную систему изостатических сил. Изучение их соотношения и обеспечивает грави-орогенический прогноз оруденения.

В рассматриваемой концепции важнейшими геоморфологическими реперами цикличности развития являются поверхности выравнивания, формировавшиеся в условиях компенсации масс. Эти поверхности относят к уровенным поверхностям, т. е. к палеоповерхностям геоида. Они отражают определенные геодинамические обстановки и условия формирования различного типа горных пород. Именно с поверхностью геоида связывают важнейшие термобарические условия (порядка 400 – 1000 С на глубине 400 – 500 м), необходимые для образования постмагматического оруденения. Так, гидротермально-метасоматические процессы максимально интенсивны вблизи поверхности геоида.

Положение древних поверхностей выравнивания имеет большое значение для поисков экзогенного оруденения и для оценки перспектив эндогенной рудоносности [1]. Таким образом, обнаружение путем реконструкции в современном рельефе участков земной коры, находящихся в состоянии изостазии, является актуальным.

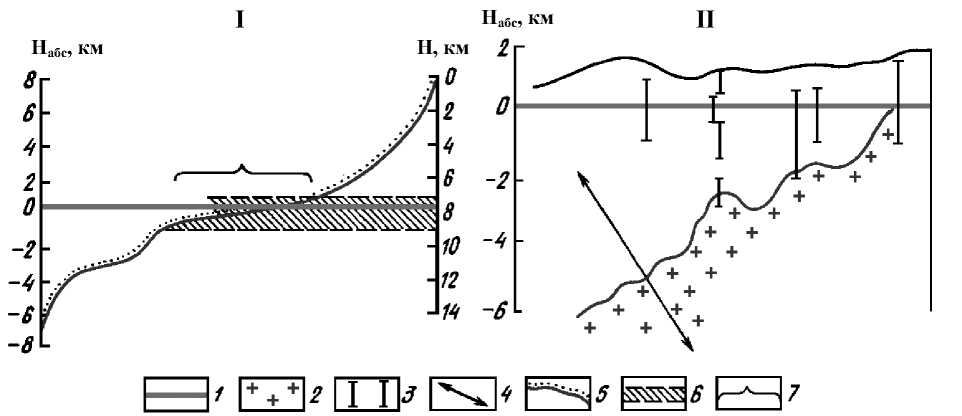

На рис. 1 приведена схема, объясняющая связь оруденения с поверхностью геоида [1]: гипсометрическая кривая современного рельефа (рис. 1.I) и положение гранитного массива

(рис. 1. II). Как видно, зоны наиболее активного экзогенного и эндогенного рудообразо-ваний и литогенеза приурочены в основном к уровню палеоморя.

Рис. 1. Связь оруденения с поверхностью геоида (I) и вертикальный диапазон развития оруденения по отношению к кровле батолита (II): до 0,3 км — стратиформные Fe, Сu, Рb, Sn, Hg, As и др.; до 1 км — Аu—Аg, Сu, Рb, Zn, Sn—Zn—Рb, Аu—Mo, Сu—Mo и др.; до 2 км — Sn—W, W—Mo, Au—W, Аu— As и др.; до 4 км — Аu; до 7—8 км — редкоземельные карбонатиты (по Д.В. Рундквисту и другим, с упрощениями). Высоты: Н абс – от уровня моря, Н – от земной поверхности.

1 — поверхность геоида; 2 — фронт гранитообразования; 3 — вертикальный диапазон развития оруденения; 4 — удаленность от кровли криптобатолита, 5 — гипсографическая кривая, поверхность экзогенного рудообразования; 6 — зона наиболее активного эндогенного рудообразования; 7 — зона наиболее активного экзогенного рудообразования (по данным И.К.Волчанской, Е.Н.Сапожниковой [1])

Учитывая трудности выявления и изучения дорудных древних поверхностей выравнивания, точнее сохранившихся их фрагментов в современном рельефе, предлагается использовать отношение величин нормированных аномалий силы тяжести A g и высот H пунктов на земной поверхности. Для детальной съемки целесообразно использовать поле горизонтальных градиентов силы тяжести и поле горизонтальных градиентов высот. Градиенты силы тяжести не содержат регионального фона в виде линейной составляющей и за счет высокочастотной составляющей сигнала имеют более высокую разрешающую способность по горизонтали, большую чувствительность к форме аномального объекта. В свою очередь, градиенты поля высот отображают структурные формы (тектонику) и литологопетрофизические комплексы пород.

Для устойчивого определения градиентов из гравиметрических пунктов формируют [5]

треугольные полигоны с координатами x , y . Вычисление горизонтальных градиентов силы тяжести V и V производят по формулам

где

V zx

V zy

A g 1,2

2J g 3,1

A

y 2 y 1

y 3 y 1

,

x 2

x 3

x 1

x 1

g 1,2

- ^g 1,3

x 2 x 1 y 2 y 1

x 3 x 1 y 3 y 1

Затем вычисляют полные горизонтальные градиенты G по формуле

G\=1Vzx :+ Vzy 2 . (4)

При определении градиента высот вместо A g используют H и не учитывают переводной коэффициент 10.

Результат вычислений относят к точке пересечения медиан треугольного полигона. По нормированным по максимуму значениям модулей полного горизонтального градиента и высот находят соотношение двух анализируемых полей.

Отношение связи, равное единице, логично считать параметром выравнивания, имея в виду его приближение к параметру изостатического равновесия пород. Именно данное отношение градиентов следует учитывать при очерчивании на карте контуров блоков горных пород, с которыми предположительно связано оруденение.

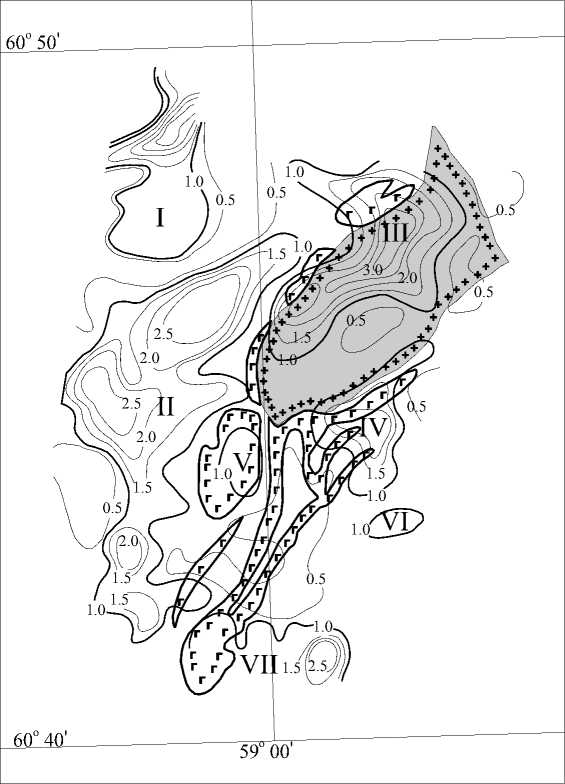

Опытные построения были выполнены для территории Велсовской площади (рис. 2), которая расположена в юго-западной части Верхнепечорско-Кутимского антиклинория Центрально-Уральского поднятия (первый участок). На карте изолиний отношений модулей полных горизонтальных градиентов силы тяжести к градиентам высот выделено семь аномалий разной интенсивности, оконтуренных изолинией (показана утолщенной) со значением «1».

0 1.5 3.0 км

-1 I -2

Рис. 2. Карта поля отношения модулей горизонтальных градиентов силы тяжести и высот земной поверхности: 1 – изолинии отношения модулей градиентов; 2 – аномалии отношения модулей гра диентов, их номера; 3 – контур массива гранитов; 4 – тела габбро-амфиболитов

Аномалия I (на северо-западе) и западная часть сложной аномалии II отражают положение Чувальского рудного поля Чувальско-Кутимского рудного района. Поле характеризуется проявлениями мангансидерит-гематит-магнетитовой с пиритом рудной формации, приуроченной к породам карбонатно-терригенно-вулканогенной формации среднего ордовика-нижнего силура. Восточная часть аномалии II совпадает с полем распространения мраморизованных пород карбостромово-переходносланцевой формации рифея.

Аномалии III (на северо-востоке) и IV (на востоке) приурочены к Велсовскому рудному полю, в котором преобладает оруднение скарновой молибденит-шеелитовой формации, генетически связанное с одноименным гранитным массивом. Причем аномалия III фиксирует положение Велсовского гранитного массива, ее наиболее интенсивные значения тяготеют к северо-западному контакту гранитоидов, где расположены участки скар-нирования с проявлениями молибденита и шеелита. Аномалия IV располагается в юговосточном экзоконтакте Велсовского массива, – по-видимому, она отражает наличие роговиков и габброидов.

Изометричная аномалия V (в центральной части площади) совпадает с телом габброам-фиболитов, содержащим Юбрышкинское малое месторождение титаномагнетитов.

Аномалии VI (на востоке) и VII (на юге) фиксируют магнетитовые сланцы велсовской свиты.

Второй участок для эксперимента был выбран в пределах Западно-Уральской внешней зоны складчатости. Минерагенически он соответствует Староуткинскому району Язь-винско-Чусовского пояса Западно-Уральской области. Здесь распространены горные породы терригенно-рифогенной угленосной формации, включающей два продуктивных фациальных комплекса: пашийский терригенный (D 2 ps), соответствующий пашийской свите живетского яруса, и визейский терригенный угленосный (C 1 v), соответствующий нижне-визейскому подъярусу и косьвинскому горизонту. Пашийский комплекс продуктивен в отношении осадочных залежей бокситов и красных железняков, а визейский – углей, бурых железняков и сидеритов.

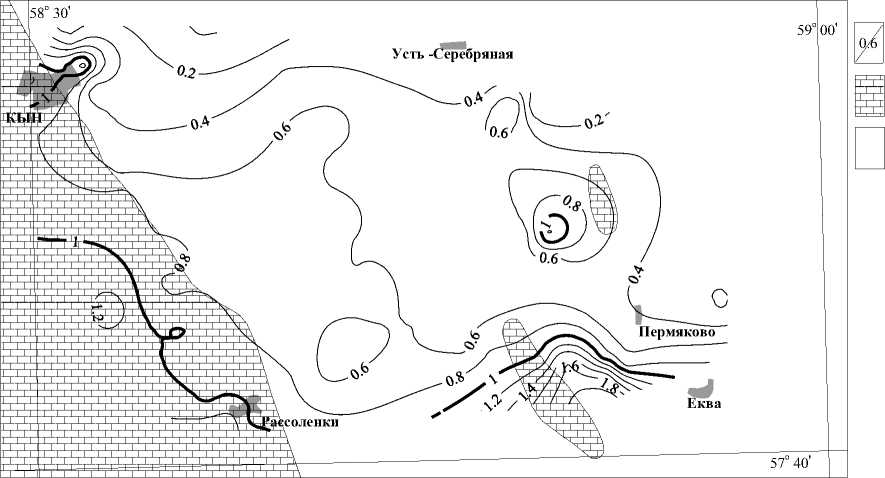

Выполненные построения (рис. 3) показали, что повышенными значениями отношения аномалий силы тяжести и высот фиксируются площади распространения карбонатных пород среднего девона и нижней перми, окружающие продуктивные комплексы. Тогда как сами продуктивные терригенные породы па-шийского и визейского комплексов характеризуются пониженными и близкими между собой значениями.

Рис. 3. Карта поля отношения величин аномалий силы тяжести и высот земной поверхности: 1 – изолинии отношения; 2 – карбонатные породы среднего девона и нижней перми; 3 – продуктивные терригенные породы пашийского и визейского комплексов

Выводы. Совместный анализ гравиметрических и структурно-геоморфологических данных на основе изучения физикогеологического состояния среды позволяет решать задачу поисков рудоносных формаций, а также картирования петрофизически разнородных толщ. Работы в этом направлении целесообразно расширить. Для более детального картирования структурных форм необходима гравиметрическая съемка масштаба 1:50000 – 1:25000 и крупнее (в зависимости от поставленных задач). Высоты рельефа, как известно, определяются в процессе гравимет- рической съемки (свойство совмещенности), что существенно облегчает решение задачи. Опытные работы целесообразно поставить в горной части Пермского края на территории Горнозаводского и Красновишерского районов, где имеются многочисленные проявления руд цветных и благородных металлов. Для оценки работоспособности метода в условиях равнинного рельефа следует рекомендовать территорию северо-западной части края, как перспективную на обнаружение кимберлитов и залежей нефти.

Список литературы Картирование и прогноз оруденения в складчатых областях на основе грави-геоморфологических данных

- Волчанская И.К., Сапожникова Е.Н. Анализ рельефа при поисках месторождений полезных ископаемых. М.: Недра, 1990. 159 с.

- Ибламинов Р.Г., Лебедев Г.В., Сунцев А.С. Историческая минерагения руд черных металлов Западного склона Северного и Среднего Урала//Проблемы минералогии, петрографии и металлогении/Перм. ун-т. Пермь, 2002. С. 200 -210.

- Моисеенко Ф.С. О множественности изостатических уровней в земной коре и мантии//Вестник Ленингр. ун-та. 1979. № 6. С. 5 -13.

- Чадаев М.С., Гершанок В.А., Геник И.В., Ибламинов Р.Г. Прогноз оруденения на основе данных гравиразведки и геоморфологии//Материалы регион. науч.-практ. конф. «Геология и полезные ископаемые Западного Урала»/Перм. ун-т. Пермь, 2009. С. 208 -212.

- Чадаев М.С., Новоселицкий В.М., Маргулис А.С. Методические рекомендации по применению векторной градиентной съемки с гравиметрами/КамНИИКИГС, Пермь, 1991. 37 с.