Картография почв на страницах журнала “Почвоведение” (обзор публикаций с 1899 г.)

Автор: Герасимова М.И., Богданова М.Д.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Обзорная статья

Статья в выпуске: 107, 2021 года.

Бесплатный доступ

Обзор публикаций по почвенной картографии в журнале “Почвоведение” за 121 год показал разнообразие тематики статей и тренды в их динамике и количестве. Количество статей по картографии почв (365 за 121 год), подсчитанное по пятилетним периодам, относительно стабильно: приблизительно по 10-15 статей с максимумами в послевоенное пятилетие, в 1965-1970 гг. и 2010-2015 гг. В большей части статей середины прошлого века содержится фактическая информация о почвенных картах разных регионов России; еще больше статей посвящено методологии и методам составления почвенных карт. В ранних работах рассматривались преимущественно крупномасштабные карты, многие статьи были ориентированы на решение прикладных задач. Методические статьи конца прошлого - начала текущего столетия ясно отражали внедрение новых для своего времени методов картографирования, например, дистанционных, цифровой почвенной картографии. Помимо вопросов составления почвенных карт, в статьях обсуждаются подходы к использованию почвенной информации для решения традиционных задач, в частности, для систем районирования, и относительно новых: создания оценочно-прогнозных карт или изучения педоразнообразия. Среди статей о картах районирования преобладают статьи о почвенно-географическом, позднее почвенно-экологическом, районировании; различным прикладным видам районирования уделено мало внимания. Обзор в известной мере подводит итоги развития традиционной почвенной картографии, выделяя наиболее значимые ее результаты.

Почвенные карты, динамика публикаций, тематические блоки статей, почвенное районирование

Короткий адрес: https://sciup.org/143177482

IDR: 143177482 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2021-107-139-179

Текст научной статьи Картография почв на страницах журнала “Почвоведение” (обзор публикаций с 1899 г.)

Публикация обзоров результатов и состояния исследований в той или иной области почвоведения, по какой-либо группе объектов или по методам исследований становится все более частой в последние годы и привлекает все больше внимания специалистов. Растущая популярность тематических обзоров объясняется обили- ем информации и трудностями для специалиста в ней ориентироваться, в том числе с целью выбрать и/или оценить тематику собственной работы, ее значимость, новизну, оригинальность.

Обзоры приурочивались к юбилеям известных ученых или журнала, например, к столетнему юбилею журнала в 1999 г. было опубликовано несколько обзорных статей по химии почв, мелиорации, почвам зарубежных стран и другим темам. В них перечислены наиболее значимые публикации по отдельным научным направлениям в их развитии, изложены задачи, проблемы, перспективы исследований. Со временем аналитические обзоры стали дополняться наукометрическим анализом публикаций журнала, рассматривающим в историческом аспекте численность и продуктивность авторов/соавторов, количество публикаций, распределение авторов по странам и организациям, без рассмотрения содержания статей (Иванов, Луковская, 2003) . Результаты наукометрического анализа представляют значительный интерес как ретроспектива интересов исследователей и одновременно как выявление “горячих точек”.

За время существования журнала в нем опубликовано более 350 статей по почвенной картографии. Представлению этих материалов и анализу разных направлений почвенной картографии в их многолетней динамике посвящен данный обзор.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Обзор основан на анализе публикаций в журнале “Почвоведение” за период с 1899 по 2020 гг. включительно. В анализ были включены статьи, имеющие в названиях слова: карты, картография, картографирование, почвенная съемка, районирование. Очевидно, что просмотр всех номеров журнала за 121 г. практически невозможен, и основным источником информации за первые 100 лет был библиографический справочник И.В. Иванова и Т.С. Лу-ковской (Библиографический…, 1999) ; номера журнала за последующие два десятилетия были просмотрены непосредственно. Дополнительная информация была взята из интернет-ресурсов: www.pochva.com; eLibrary.ru; http://eurasian-soil-science.

Объем журнальной статьи ограничивает возможность и определяет целесообразность приведения рассмотренных почвен- но-картографических публикаций в списке литературы с соблюдением обычных правил, тем более что обзор охватывает продолжительный период. Было принято решение вносить в список литературы статьи оригинального или принципиально нового для своего времени содержания или обобщающие накопленный опыт, а для остальных ограничиться упоминанием авторов.

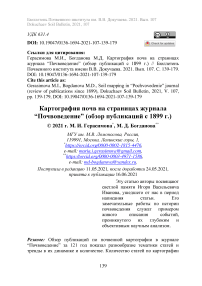

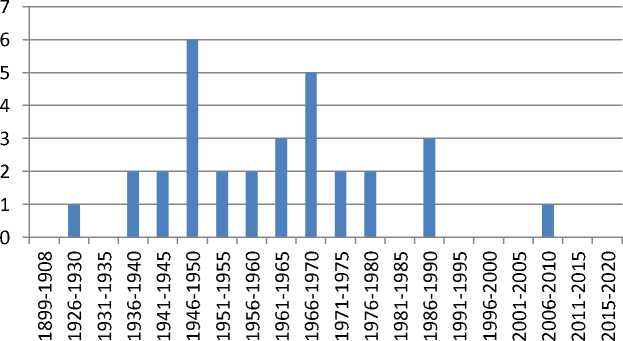

Представленность почвенно-картографических исследований на страницах журнала оценивалась путем подсчета количества статей по годам (и пятилетним интервалам) и по тематическим группам (рис. 1, табл. 1).

С известной долей условности были выделены группы статей аналитического и информационного характера о почвенных картах, о методах составления карт разных масштабов, их содержании и концепциях, приемах картографического оформления, о специализированных почвенных картах, в том числе прикладных, и оригинальных интерпретационных картах. Отдельно рассматриваются публикации по разным видам районирования, а также научно-организационным событиям.

Рис. 1. Количество публикаций по почвенному картографированию за 1899–2020 гг. по пятилетним периодам.

Fig. 1. The number of publications on soil mapping for 1899–2020 by five-year periods.

Таблица 1. Тематические группы статей по почвенному картографированию, опубликованных в журнале “Почвоведение” за период 1899–2020

Table 1. Thematic groups of articles on soil mapping published in “Pochvovedenie” journal during the period 1899–2020

|

Направления картографирования и тематика статей |

Количество статей за весь период |

|

|

Почвенные карты: описания (информация) и анализ |

54 |

|

|

Методология и методы почвенной картографии |

общие вопросы, принципы, организация, методика составления карт |

88 |

|

дистанционные методы |

19 |

|

|

цифровая почвенная картография (ЦПК) и геоинформационные системы (ГИС) |

12 |

|

|

математическая статистика в картографии |

4 |

|

|

точность, детальность карт |

5 |

|

|

оформление карт |

4 |

|

|

Прикладное почвенное картографирование |

агрономическое и агрохимическое |

15 |

|

эрозионное |

10 |

|

|

мелиоративное |

3 |

|

|

Использование почвенных карт |

18 |

|

|

История почвенной картографии, вклад отдельных ученых |

19 |

|

|

Почвенно-географическое и прикладные виды районирования |

55 |

|

|

Рецензии |

30 |

|

|

Хроника: совещания, конференции |

29 |

|

|

Итого |

365 |

|

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

За период с 1899 по 2020 гг. на страницах журнала опубликовано 310 статей по картографии почв и 55 статей по разным видам почвенного районирования. В первый же год существования журнала в третьем номере появилась первая картографическая публикация – “Схематическая почвенная карта Европейской России” Н.М. Сибирцева.

Динамика публикаций по картографии почв

Статьи по картографии почв выходили ежегодно, единственным исключением оказался 2003 г. Больше всего – 10 статей – приходится на 1950 г., что составляет около 10% от общего количества статей этого года; 9 статей было в 1937 (около 9%), по 7 статей – в 1973 и 1995 (около 3%) и в 2019 (5%) годах. В известной степени количество статей о картах отражает не только научные, но и общественно-политические события и явления.

Для оценки временнόго тренда в публикациях по почвенной картографии удобно обратиться к подсчетам по пятилетним периодам (рис. 1).

Первый трехкратный рост количества статей приходится на предвоенное пятилетие, и статьи в значительной мере отличаются практической направленностью. Обсуждалась необходимость составления почвенно-агрономических карт для повышения урожаев, особенно для орошаемых земель и сортоучастков. Соответственно, излагалась методика крупномасштабной почвенной съемки, содержание инструкций для составления почвенных карт колхозов, притом уже в 1936 г. высказывались соображения о детальности и точности почвенных карт. Одновременно обсуждались проблемы обзорной почвенной картографии в связи с подготовкой почвенных карт для Большого Советского Атласа Мира (1937).

В первое послевоенное пятилетие 1 тематика почвеннокартографических статей резко изменилась. В центре внимания была Государственная почвенная карта СССР масштаба 1 :1 млн (ГПК). Практически это был период создания концепции карты, сохранившейся в своих основных положениях до наших дней. Инициатором и организатором работы по ГПК был И.П. Герасимов, бывший ее Главным редактором до 1985 г. В журнале излагалась Программа карты: сначала на уровне проекта, потом – результаты обсуждения и резолюция, принятие решения о ее создании на государственном уровне (Герасимов, 1950) . Впоследствии в связи с секретностью карты публикаций о ней в журнале не было до 1997 г.

Максимум публикаций приходится на 1966–1970 гг., и он представлен двумя направлениями: разработка новых методов в крупномасштабном картографировании с использованием аэрофотоснимков и принципов создания почвенно-эрозионных карт. Другое направление отражает “приоткрытие железного занавеса” в эти годы в статьях, описывающих системы организации и методы картографирования почв в зарубежных странах. В последующие годы до 2015 г. число статей в журнале не обнаруживало резких колебаний, оставаясь примерно на одном уровне, в отличие от тренда значительного роста общего числа публикаций в журнале, отмечаемого И.В. Ивановым и Т.С. Луковской (Библиографический…, 1999) .

Несколько большим количеством статей и разнообразием их тематики выделяются годы 1986–2000. На три последних десятилетия ХХ века пришлось несколько важных событий в областях почвоведения, связанных с почвенной картографией. Были опубликованы почвенные карты мира, отечественные (1975 и 1982 гг.) и международная, широко известная как карта ФАО (1971–1978 гг.), почвенные карты РСФСР (1988), РФ и сопредельных государств (1995); концепциям и содержанию этих карт, а также их сравнительному анализу посвящено несколько аналитических и информационных статей.

В 1970–90 годы создавались новые классификации почв: система ФАО и первые версии WRB (соответственно, в 1974/1988 и 1994/1998), американская Soil Taxonomy (1975/1999) и классификация почв России (1997). В результате в журнале появились статьи, в которых предлагались варианты перевода (точнее, корреляции) легенд мелкомасштабных отечественных карт в термины западных систем. Расширение международных контактов отражено в публикациях о почвенных картах ряда стран (Геннадиев, Чер- нянский, 1999) , изредка в соавторстве с местными специалистами.

В области крупномасштабного картографирования заметным событием было реальное введение теории структуры почвенного покрова в содержание почвенных карт (Андроников и др., 1993) . Продолжалось обсуждение традиционной методики почвенной съемки, в том числе с применением данных дистанционного зондирования; в частности, была опубликована статья главы Службы Почвенной съемки США Р. Арнольда о принципах почвенной съемки в США (1999) .

Нетрадиционная методика почвенной съемки и составления карт “пластики рельефа” разрабатывалась в конце 1980-х годов И.Н. Степановым (1988; 1990; 1995) и в течение ряда лет подвергалась достаточно жесткой критике многими почвоведами и географами.

Наряду со статьями об обычных почвенных картах в журнале появились первые статьи о картах отдельных почвенных свойств, которые стали популярными в мире в конце ХХ и начале ХХI веков. Одной из первых таких карт была карта минералогического состава почв Молдавии (Алексеев, Родина, 1987), позже – карты плотности, содержания и запасов гумуса в пахотных почвах России2 (Караваева, Герасимова, 1997). Теоретическое обоснование содержания карт почвенных свойств и способов их составления содержится в статье Т.В. Ананко с соавторами (1998). Впер- вые в журнале появилось сообщение об “электронной почвенной карте”, это была карта Томской области (Воробьев и др., 1996).

В итоге на фоне увеличившегося в конце прошлого века разнообразия тематики статей отмечается рост круга объектов рассмотрения в статьях – почвенные карты мира и отдельных стран, а также появление новых направлений и объектов последующих исследований.

В новом тысячелетии количество статей сначала оставалось почти таким же; однако в период 2015–2020 гг. оно не только заметно выросло, но и существенно изменилось в отношении тематики. Одной из главных тем стала цифровая почвенная картография (ЦПК), представленная статьями по методологии, по описанию цифровых карт конкретных территорий, применению цифровых методов к изображению структур почвенного покрова (Андроников и др., 1993; Сорокина, Козлов, 2009) , а также к оценкам биологической продуктивности (Рожков, Швиденко, 2010) , эрозии почв (Ермолаев, 2017) , засолению (Рухович и др., 2016; Хитров, 2012) . Обоснование преимуществ цифровой почвенной картографии, по сравнению с традиционной “бумажной”, содержится в программной статье И.Ю. Савина с соавторами (2019) , а И.В. Флоринский (2012) доказывает связь ЦПК с постулатами В.В. Докучаева о факторах почвообразования.

Освоение принципов и идеологии ЦПК оказалось стимулом для составления почвенных карт совершенно нового для российских почвоведов объекта картографирования – почвенного покрова городов (Волгоград, Пермь, Санкт-Петербург). В статьях излагаются особые подходы к этим необычным для традиционных карт объектам (Апарин, Сухачева, 2014) . К интересным оригинальным направлениям почвенного картографирования, отмеченным в рассматриваемый период времени, относится “ретроспективный” – изучение карт землепользования отдельных территорий по архивным материалам для оценки современного почвенного покрова, а иногда и прогноза возможных его изменений (Кукушкина и др., 2018) , а также по разновременным почвенным картам (Рухович и др., 2016) .

В журнале было опубликовано несколько статей о педораз-нообразии – количественной оценке сложности почвенного по- крова территории, в том числе с учетом таксономического уровня почв – его компонентов, нового направления в конце прошлого – начале нового столетия.

Подводя итоги анализа динамики публикаций, можно в самом общем виде отметить следующую временнýю последовательность основных тем и трендов: крупномасштабные карты прикладного назначения – ГПК – крупномасштабное картографирование с применением аэрометодов – почвы зарубежных стран и мира в целом – карты почвенных свойств – ЦПК – почвенные карты городов и реконструкция почвенного покрова – педоразнообра-зие.

Распределение публикаций по разделам картографии почв

О почвенных картах

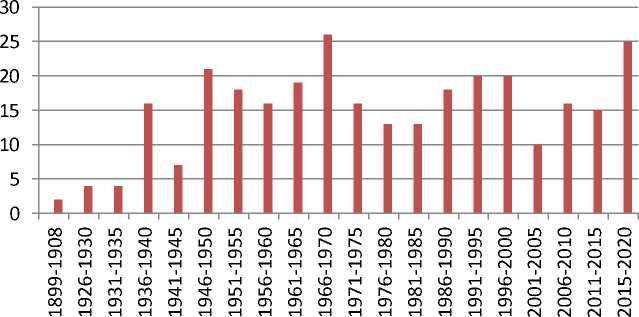

Центральное место среди публикаций по почвенной картографии занимают статьи собственно о почвенных картах разного масштаба и разных территорий: от карт мира до карт областей и хозяйств; всего было опубликовано 54 такие статьи. В статьях обсуждаются вопросы методики составления карт, используемые в легендах классификация и номенклатура, характеризуются почвы, оценивается изученность территорий и источники картографической информации. Самой первой была публикация 1899 г. “Схематическая почвенная карта Европейской России” Н.М. Сибирцева. Публикации о картах были достаточно регулярными (рис. 2) в течение всех лет; в ранние годы они преследовали определенную цель – информировать читателей о новой изданной карте, со временем больше внимания стало уделяться анализу концепции карты, отображения на карте закономерностей географии почв.

По почвенным картам мира в журнале опубликовано 6 статей; из них 3 статьи посвящены Почвенной карте ФАО, методам ее составления и легенде, созданной для нее классификации почв (Герасимов, Ковда, Розанов, Столбовой, Шеремет). М.А. Глазов-ской и В.М. Фридландом (1978) излагаются принципы, разработанные ими для составления почвенной карты мира с оригинальной матричной легендой в серии “Карты для Высшей школы” Министерства Высшего образования. Сравнительно-аналитичес- кий характер имеют также статьи об обзорных картах мира и континентов, в которых много внимания уделено концептуальной основе карт и отражению ими законов географии почв в комплексных атласах (Караваева, Герасимова, 1996; 2005).

Рис. 2. Количество публикаций в группе “Почвенные карты” за 1899– 2020 годы по пятилетним периодам.

Fig. 2. The number of publications in the “Soil Maps” group for 1899–2020 by five-year periods.

В значительной части статей сообщались сведения о почвенных картах отдельных стран (Китая, США, Польши, Италии, ГДР, Болгарии и др. – всего 13 статей) на основании знакомства авторов статей с доступными в те годы экземплярами карт. Позднее информационные статьи о картах зарубежных стран стали редкими, возможно, отчасти в связи с выходом в свет листов Почвенной карты Мира ФАО (1971–1978) и ее электронной версии (http://www.fao.org) , так что фактическая информация о почвах отдельных стран стала представлять меньший интерес. Тем не менее недавно нами были опубликованы результаты проведенного анализа почвенного блока карт в национальных атласах 30 стран, составленных на разных принципах и с использованием разных классификаций (Герасимова, Богданова, 2015) .

Почвенным картам СССР/России и отдельных регионов и республик посвящено 32 статьи. Информационный характер с элементами географического анализа имеют самые ранние статьи этого типа – Л.И. Прасолова о первых картах Азиатской и Европейской частей СССР (1926, 1937) и некоторые последующие – о почвенных картах южных республик СССР (Лобова, 1944, 1972; Соколов, 1949). К серии “Карты для Высшей школы” относится также почвенная карта “Российской Федерации и сопредельных государств” м-ба 1 : 4 млн с картой-врезкой “Антропогенно-измененные почвы”, охарактеризованная в статье авторов карты (Герасимова и др., 1995).

В статьях о картах отдельных регионов страны их почвенный покров описывается подробно, подчеркивается и анализируется почвенно-географическая специфика территорий. С конца прошлого века некоторые карты составляются на основе современных методов цифровой почвенной картографии; кроме упоминавшейся карты Томской области (Воробьев и др., 1996) , это были карты Южного берега Крыма (Сухачева, Ревина, 2020) , засоленных почв Хакасии (Черноусенко и др., 2012) . Обсуждается методика составления карт на основе ГИС-технологий, структура баз данных, закономерности строения почвенного покрова.

Особое место занимают публикации по Государственной почвенной карте масштаба 1 : 1 млн. Как отмечалось выше, в первое послевоенное пятилетие именно эта карта была главной темой картографических публикаций (1946–1950 гг.). Дальнейшая судьба ГПК описана в статье К.А. Уфимцевой (1997) . Высокий статус карты не помешал ее засекречиванию отчасти по причине ее высокой информативности, проявившейся в 1942–1944 гг. при составлении карт для фронта. Карта была рассекречена лишь в 1986 г., и публикаций непосредственно о ней не было до 1997 г., но многие методологические и картосоставительские вопросы обсуждались именно на примере ГПК. Более того, разработанные в процессе ее создания правила построения легенд и способы изображения использовались в качестве стандартов почти на всех отечественных картах. В последнем десятилетии, в соответствии с общим трендом цифровизации, в публикациях высказывались предложения об обновлении карты и ее переводе в цифровой формат (Рухович и др, 2013; Симакова и др., 2012) .

Второй важнейшей мелкомасштабной почвенной картой всей страны была карта РСФСР, изданная в 1988 г. Почвенным институтом им. В.В. Докучаева под редакцией В.М. Фридланда. После публикации карты вышла статья в журнале о ее содержании и географических закономерностях (Андроников, Руднева, 1993), а также об отражении на карте гранулометрического состава и почвообразующих пород (Симакова, Овечкин, 2007). В 2010-е годы началось обсуждение методов обновления карты, перевода ее содержания в цифровой формат. В дополнение к уточнению контурной части предлагается перевод названий почв в систему новой классификации почв России (Ананко и др., 2017).

Методология и методы составления карт

Самая большая группа статей, условно отнесенных к методическим, неоднородна по тематике и включает 88 статей различного содержания. Первая статья – “К методике почвенной картографии” была опубликована Г.Ф. Нефедовым в 1908 г. В ранних публикациях обсуждалось содержание почвенных карт (Прасолов, 1935; Садовников, 1952) , которое тогда формировалось, в том числе в связи с разработкой программы ГПК, и общие методические вопросы (Ильина, 1980).

Больше всего статей посвящено методологии крупномасштабной (и детальной) почвенной съемки, особенно в 30–60 гг.: Канивец, Гаврилюк, Фатус, Иванова с соавт., Карлов, Герасимов с соавт., Чаянов, Халлик, Андроников, Ногина, Найдин, Михайлов, Роома, Рейнтам, Пейве с соавт., Новак, Пустовойтов, Шилина, Кузнецов, Калнина, Симакова, Кальван, Крупеников, Годельман, Годельман, Арнольд, Гедымин, Сорокина, Симакова, Шапиро, Дубровина, Тонконогов, Хитров, Шаповалов с соавт.

Составление среднемасштабных карт относительно мало обсуждается в журнале (Столярова, Симакова, Хабаров с соавт.; Са вин, Овечкин, 2014; Жоголев, Савин, 2016) . Статей о методике составления мелкомасштабных карт еще меньше: Ярков, Кравцова, Долгова.

Один из способов составления почвенных карт вызвал бурную дискуссию в журнале в 1980–90-е годы. Им был метод “пластики рельефа”, предложенный И.Н. Степановым (1988, 1990, 1995), как адекватно отражающий детали почвенного покрова, с чем не согласились многие почвоведы; критический анализ метода содержится в статьях А.В. Гедымина и Н.П. Сорокиной (1988), Е.В. Лобовой (1988), М.С. Симаковой (1988), Е.А. Дмитриева (1998), Н.И. Волковой и В.К. Жучковой (2000).

Задачам организации почвенно-картографических работ посвящены статьи, “сконцентрировавшиеся” в очень узкий период времени (Глазовская, Стржемски, Бартошевски, Либерот, Нар-ских).

В конце 20 – начале 21 века тематика методологических статей, помимо общих подходов и проблем (Деева, Керженцев, 1998; Добровольский, 1989; Руднева, 1990; Савин и др., 2019) , касалась картографирования с показом структур почвенного покрова (Андроников и др., 1993; Сорокина, 2000) , составления почвенноэкологической карты (Розов, Руднева, 1985) , агроэкологической типизации земель (Сорокина, 1993) , оценки антропогенных воздействий на почву (Лотов, 1994) , а также корректировки и обновления мелкомасштабных почвенных карт по новым материалам и в идеологии новой классификации почв России (Ананко и др., 2017; Дубровина, Тонконогов, 2008; Савин, Овечкин, 2014) .

Если перечисленные методологические направления ориентированы на создание карт, отражающих состояние почвенного покрова, то параллельное ему направление имеет общее почвоохранное назначение, с одной стороны, и прогнозное, с другой. Первое представлено статьями групп авторов о картографировании рационального использования и охраны почвенного покрова (Добровольский и др., 1994), деградации почв (Герасимова и др., 2000; Сорокина и др., 2013). Прогнозное направление связано с идеей “педотрансферных функций почв” (“translating data that we have into what we need”, Bouma, 1989), реализуемой на картах путем интерпретации картографических единиц с позиций обеспечения почвами возможностей миграции или аккумуляции химических элементов и соединений, а также устойчивости/уязвимости почв к определенным антропогенным воздействиям (Глазовская, 1992). Методике создания оценочно-прогнозных карт устойчивости почв к загрязнению конкретными соединениями посвящены статьи Н.П. Кремленковой (1995) и А.Н. Геннадиева, Ю.И. Пиков-ского (2007). К подобным публикациям относится также статья авторов о серии карт, производных от почвенной, во втором издании Экологического атласа России 2017 г. (2019).

Прикладное почвенное картографирование

Составлению собственно прикладных карт посвящено всего 28 статей за все время существования журнала, и они появлялись нерегулярно. Основной массив статей пришелся на довоенный период и на 60–70 годы. В них рассматриваются 3 прикладные направления: агрономическое (включая агрохимическое) (15 статей), эрозионное (10 статей) и мелиоративное (3 статьи).

Первая статья (Панков), опубликованная в 1934 г., была посвящена картографированию эрозии почв; в разные годы печатались статьи, доказывающие преимущества разных методов оценки эродированных почв, соответственно, разных почвенноэрозионных карт (Власюк, 1953; Заславский, 1969, 1977; Лидов, 1975; Романова и др., 1969; Сурмач, 1954) . Недавно была опубликована статья о современном методе картографирования ручейко-вой эрозии на пахотных почвах с помощью беспилотных летательных аппаратов (Каштанов и др, 2018) . Сельскохозяйственное почвенное картографирование, преимущественно агрономическое и агрохимическое, на уровне общих проблем и состояния в тот или иной период обсуждается в статьях (Виленский, Белоножко, Понагайбо, Важенин с соавт., Найдин, Михайлов, Пейве с соавт.). Статей по почвенно-мелиоративному картографированию в журнале мало (Качинский, Козловский, Королюк). В 2004 г. была опубликована статья Ф.Р. Зайдельмана с соавторами (2004) о новом типе карт для обоснования систем земледелия и мелиорации почв. Главным принципом составления прикладных карт является сочетание сведений о природных условиях агроландшафтов и технологических мероприятиях, направленных на оптимизацию земледелия и мелиорации почв, определяющее дифференциацию картографических единиц.

Дистанционным методам посвящено 19 статей, в первую очередь, это возможности исследования почвенного пространства аэрофотометодами, дешифрированием космических снимков, а в последние годы – и БПЛА. Первая статья была опубликована в журнале в 1930 г. на английском языке – А.И. Левенгаупт “Опыт применения фотопланшетов для почвенной съемки”.

Наибольшее количество статей приходится на 60–70-е годы, когда дистанционные методы активно разрабатывались и внедрялись в практику почвенно-картографических работ: создавалась методика их применения для различных территорий как для подготовительных этапов съемки, собственно составительских работ по картографированию, так и для корректировки карт (Калнина, Симакова, Андроников, Семенова, Можаева). Описан выбор и расчет параметров для ключевых участков в предполевой период на основе аэрофотоматериалов (Калнина, Непомнящий). Предложена методика использования аэрофотоматериалов для почвенного картографирования заболоченных территорий на примере Восточнословацкой низменности (Квиткович с соавт.), совершенствовалась методика дешифрирования (Симакова), разрабатывались приемы тематической интерпретации результатов дешифрирования (Андреев с соавт.). Описаны принципы индикации и картографирования почвообразующих пород таежных ландшафтов Западной Сибири (Константинов).

В обзорной статье М.С. Симаковой и И.Ю. Савина (1998) подведены итоги длительного использования аэрофото- и космических снимков при составлении почвенных карт по природным зонам, проанализированы проблемы и определены новые возможности. С 2001 г. появляются статьи о новом этапе использования материалов дистанционного зондирования в картографических работах, применении автоматизированной обработки материалов, тематической интерпретации результатов (Куляница и др., 2020; Рухович и др. 2015, 2016) .

Статьи по цифровой почвенной картографии (ЦПК) и ГИС-технологиям начали публиковаться на страницах журнала с 2002 г.; первой была статья М.С. Симаковой – “О компьютерной картографии почв”. Всего по этому направлению опубликовано 12 статей общего методологического содержания и практического применения этих методов для составления и обновления почвенных карт разного масштаба и содержания. В программной статье И.Ю. Савина с соавт. (2019) о современном состоянии и трендах почвенной картографии подчеркивается ведущая роль ЦПК, базирующаяся на идеях В.В. Докучаева о связи почв с факторами поч- вообразования, а также на достижениях математической статистики и математического моделирования.

В статье Н.П. Сорокиной и Д.Н. Козлова (2009) рассматриваются методические проблемы крупномасштабного цифрового картографирования структур почвенного покрова. Анализируются методы обновления среднемасштабных почвенных карт на основе современных спутниковых ГИС-технологий (Жоголев, Савин, 2016; Савин, Овечкин, 2014) . Обсуждаются методы цифровой крупномасштабной почвенной картографии на примере конкретных территорий (Кириллова и др., 2014; Пастухов и др., 2016) .

Несколько статей посвящено задачам, методике и проблемам модернизации листов ГПК и карты РСФСР 1988 г. на основе методов цифровой картографии (Королюк, Овечкин, 2010; Рухо- вич и др., 2013; Симакова и др., 2012) , а также при создании ГИС “Почвы России” (Рухович и др., 2011) .

В журнале опубликовано некоторое количество статей по более конкретным вопросам составления карт, например, математическим методам (Виноградов и др., 1999; Дмитриев, 1968; Шеремет, 1985) .

Есть несколько методических узкоспециализированных статей, посвященных точности карт и принципам их оформления. Всего пять статей приходится на категорию “ Точность, детальность карт ” (Десевенсанов, Маслов, Платоненко, Годельман с соавт., Филиппов, Чертов), о формлению посвящено четыре статьи: о цветовой шкале почвенных карт и условным обозначениям (Соколов, Розов, Герасимов, Петров, Марусова). В эти годы разрабатывались принципы оформления почвенных карт, главным образом при создании листов ГПК, в дальнейшем они настолько вошли в практику традиционной почвенной картографии, что пропала необходимость их обсуждения.

Почвенные карты как источник информации

В условный раздел по использованию сведений, имеющихся на почвенных картах, включено 17 статей, представляющих как традиционные области применения карт, так и новые, в том числе касающиеся почвенно-генетических и почвенно-географических закономерностей. Первая статья М.Н. Малышкина вышла в 1956 г.

“О лучшем использовании почвенных карт в МТС и колхозах”. Статьи 50–70 гг. посвящены использованию почвенных карт для прикладных сельскохозяйственных целей, например, статья В.Л. Андроникова и В.К. Михновского (1959) об использовании почвенных карт в сельскохозяйственном производстве, статья Ю.В. Федорина (1978) об изучении и картографировании почв в связи с введением земельного кадастра в СССР.

Примером использования почвенных карт в обсуждении генезиса почв служит статья Н.Я. Марголиной и Б.А. Ильичева, посвященная географии коричневых почв по материалам картографического исследования. Анализ почвенно-климатических связей на основе данных по климату, растительности и Почвенной карте РСФСР масштаба 1 : 2.5 млн на примере южной части бореального пояса Сибири представлен в статье Н.И. Белоусовой с соавторами.

Оценивалось антропогенное воздействие на почвы с использованием крупномасштабного картографирования территории Верхнеокского бассейна (Ананьева с соавт., 1994). По картографическим материалам Н.П. Сорокиной с коллегами (2013) даны оценки постагрогенной трансформации дерново-подзолистых почв. Ретроспективный мониторинг состояния земель и почвенного покрова на основе серии почвенных карт был предложен группой Д.И. Руховича (2015) на примере Азовского р-на Ростовской области.

Засоленные почвы были важным объектом картографического анализа. Картографическому анализу зависимости распространения засоленных почв на территории России от ряда климатических характеристик посвящена статья Н.В. Калининой с соавторами (2016) . В статье Н.Б. Хитрова с соавторами (2012) излагаются методы и результаты оценки площадей засоленных почв европейской России по электронной версии карты засоления почв масштаба 1 : 2.5 млн. Для мониторинга состояния почвенного покрова и динамики засоления почв использовались разновременные почвенные карты (Рухович и др., 2016) .

Относительно новым направлением почвенной картографии является условно количественная оценка сложности строения и состава почвенного покрова тех или иных территорий, рассчиты- ваемая по почвенным картам с целью представления “педоразно-образия” территории. Этому посвящены статьи В.П. Самсоновой с соавт. (2019) по почвам трех ключевых участков Брянской области, М.А. Смирновой и А.Н. Геннадиева (2019) по оценке педо-разнообразия почв Арктики и Субарктики и статья П.В. Красильникова с коллегами (2020) о сравнении результатов оценки педо-разнообразия трех контрастных в природном отношении регионов (Карелия, Московская область и Дагестан), проведенной по почвенным картам трех масштабных уровней с легендами в форматах отечественных и международной классификаций.

История, развитие почвенной картографии, вклад отдельных ученых

По этой группе опубликовано 19 статей. Первая статья Л.И. Прасолова появилась в 1937 г., в ней анализируется двадцатилетний период развития географии и картографии почв в СССР. Развитие географии и картографии почв в России в додокучаев-ский период анализируется в статьях С.С. Соболева и И.Ф. Садовникова. В статьях прошлого века рассматриваются не только этапы развития мелкомасштабной почвенной картографии в СССР (Герасимов, Розов), но и показано значительное влияние советской почвенно-картографической школы на развитие мировой картографии почв (Виленский, Лобова, Обухова).

Эволюции генетико-географических идей в классификации и картографии почв посвящена аналитическая статья И.И. Лебедевой и В.Д. Тонконогова (2002) . В ней проанализирована 75-летняя история географической и картографической школы Почвенного института, отражение эволюции идей и взглядов на географию почв страны на мелкомасштабных картах, рассмотрены перспективы создания “новой ГПК” на основе листов существующей ГПК, новой классификации почв, современных материалов и возможностей цифровой картографии.

В ряде статей отмечена роль и вклад отдельных ученых в развитие почвенной картографии: это статьи о Л.И. Прасолове, Н.М. Сибирцеве, И.В. Тюрине.

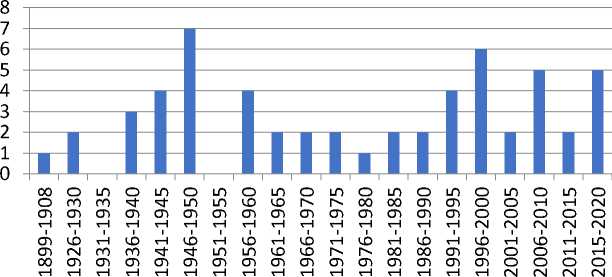

Публикации по районированию

Создание схем районирования природных и антропогенноприродных объектов характерно для научных интересов географов и почвоведов СССР и России; оно может объясняться как стремлением к упорядочиванию, поиску закономерностей, так и разнообразием природных условий и почв, что особенно благоприятно для процесса выявления индивидуальности ареалов. Всего за 121 год на страницах журнала опубликовано 55 статей по разным видам почвенного районирования, они были сгруппированы по тематике следующим образом (табл. 2; рис. 3).

Таблица 2. Тематические группы статей по почвенному районированию, опубликованных в журнале “Почвоведение” за период 1899–2020 гг.

Table 2. Thematic groups of articles on soil zoning published in “Pochvovedenie” journal during the period 1899–2020

|

Виды районирования |

Количество статей за весь период |

|

Общее почвенно-географическое (включая почвенно-экологическое) |

24 |

|

сельскохозяйственное |

10 |

|

мелиоративное |

12 |

|

эрозионное |

1 |

|

почвенно-геохимическое |

3 |

|

почвенно-климатическое |

1 |

|

биогеохимическое |

1 |

|

почвенно-технологическое |

2 |

|

почвенно-лесоводственное |

1 |

|

Итого |

55 |

Первая статья Б.Ф. Петрова по почвенным районам южной части Красноярского края появилась в 1940 г. В дальнейшем статьи по районированию появлялись в журнале регулярно, примерно по 1–2 статьи каждые пять лет. Больше всего статей было опубликовано в годы 1951–1965, когда в Почвенном институте шло широкое обсуждение вопросов базового почвенного районирования в целях подготовки единой системы для всей страны. В 1980-е годы издание факультетом Почвоведения МГУ учебника и карты поч- венно-географического районирования (1984 и 1983 гг.), вероятно, объясняет второй, меньший максимум публикаций, в которых излагаются общие принципы районирования, их приложение к отдельным регионам, часто с описаниями выделенных в регионах единиц районирования.

ОООиПОиПОиПОиПОиПОиПОиПОиПОиПО omm^^Lni-nLDLDr^r^oooommoo^H^Hrxj mmmmCTimCrimmcrimcrimmcriOOOOO ^ч^ч^ч^ч^ч^ч^ч^ч^ч^ч^ч^ч^ч^ч^чгчгчгчгчс^

CD Рис. 3. Количество публикаций по почвенному районированию за 1899– 2021 годы по пятилетним периодам. Fig. 3. The number of publications on soil zoning for 1899–2021 by five-year periods. Современное состояние, задачи и перспективы, новые аспекты почвенного районирования рассмотрены в статьях Г.В. Добровольского (1985) и И.С. Урусевской с соавт. (2015). Отдельно обсуждается опыт почвенно-географического районирования горных систем: регионально-типологического В.М. Фридландом (1951) и типологического И.С. Урусевской (2007). Почвенно-географическое районирование послужило основой для различных прикладных видов районирования. К почвенной информации добавлялись соответствующие показатели обычно в тех же границах или с проведением генерализации. Выбор показателей основывался на учете требований сельскохозяйственных культур и/или агроклиматических параметрах, на расчетах эрозионной опасности или доли смытых почв в составе почвенно- го покрова и другой целенаправленной информации. Среди прикладных направлений преобладает сельскохозяйственное и мелиоративное для всей страны и для отдельных регионов. По сельскохозяйственному (агропочвенному) направлению много статей выходило в 50–60 годы, после длительного перерыва – в 2000-е годы (Магницкий, Рыжов, Сучков, Розов, Горшенин). Основные принципы, опыт и пути совершенствования этого вида районирования рассмотрены в работах Зайдельмана, Болатбеко-вой, Симаковой. Статьи по мелиоративному районированию регулярно публиковались в журнале с 50-х по 90-е годы (Розанов с со-авт., Самбур, Сюн, Соколовский, Зайдельман, Егоров с соавт., Бу-яновский, Грабовский, Розов с соавт.). Начиная с 80-х годов, на страницах журнала появляются статьи по другим прикладным направлениям: почвенно-геохимическому (Даутов с соавт., Протасова), биогеохимическому (Протасова с соавт.), почвенноклиматическому (Элизбарашвили с соавт.), почвеннотехнологическому (Медведев). Более половины статей по районированию носят достаточно конкретный характер в отношении принципов составления карт районирования определенной территории; нередко приводятся общие описания почвенного покрова и картографических единиц, легенды и иногда схематические карты, предлагаются пути практического использования предложенных схем районирования. Территориальный охват и масштаб объектов в статьях очень широк: Красноярский край, Северная Осетия, Куро-Араксинская низменность, Ростовская область, Ногайские степи, Брянская область, Днестровские плавни, НЧЗ, Волго-Ахтубинская пойма, дельта Волги, Опочецкий р-н, Прикаспийская низменность, Казахстан, Калининградская область, Чувашия, Северный Кавказ, Воронежская область, Башкирия, Владимирское ополье, Грузия, Иркутская область, Томская область, Китай, Монголия. Хроника и рецензии Хроника научной жизни включает информацию о различных международных и всесоюзных/всероссийских конгрессах, совещаниях, симпозиумах, семинарах, рабочих заседаниях, резолюции комиссий по вопросам почвенного картографирования (в частности, больше всего таких сообщений по ГПК и почвенной крупномасштабной съемке) и почвенного районирования. Всего информационных сообщений, где были представлены проблемы картографии почв, было опубликовано за весь период 29 (рис. 4). Первая подобная информация, имевшая большой резонанс в стране, появилась в журнале в 1928 г.: сообщение Л.И. Прасолова “Картография почв на I Международном конгрессе в Вашингтоне”. Рис. 4. Публикации по совещаниям, конференциям и прочим событиям научной жизни. Fig. 4. Publications on meetings, conferences and other events in scientific life. Проведенный ретроспективный анализ хроники научной жизни в целом соответствует рассмотренной выше динамике и трендам. Начиная со второго десятилетия 21 века, разделы хроники и рецензий в журнале были упразднены. Последнее сообщение о конференции посвящено актуальной теме: современному состоянию и перспективам развития ЦПК (Козлов, Конюшкова, 2009). За 110 лет на страницах журнала опубликовано 30 рецензий на книги, статьи, посвященные вопросам картографирования и районирования, а также на конкретные карты. Первая рецензия П.Н. Федянцева на статью, посвященную детальности и точности почвенных карт была опубликована в 1937 г.; последней – в 2011 г. – была рецензия М.С. Симаковой на учебное пособие по мелкомасштабному почвенному картографированию. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Анализ публикаций по картографии почв в журнале “Почвоведение” за длительный срок, практически с первых почвенных карт начала прошлого века и до наших дней, показывает не только динамику развития картографии во времени, но и разнообразие тем, объектов, методов. В статьях охарактеризованы главные направления, сложившиеся в почвенном картографировании: организация картографических работ – методика – содержание карт – их использование; масштабный ряд: от обзорного до детального; широкий территориальный охват. Начиная с послевоенных лет общее количество публикаций распределялось по годам относительно равномерно, а небольшие максимумы отражали появление новых событий или идей в географии, классификации почв и методологии картографирования. Существенную долю публикаций составляют аналитические описания базовых почвенных карт: рассматриваются почвенногеографические закономерности, принципы составления легенд, обеспеченность информацией, иногда даются рекомендации по использованию почв. Особенностью этой области почвенного картографирования является внимание к мировым почвенным картам и ГПК на ранних этапах ее создания, с одной стороны, и к крупномасштабным картам практически постоянно, с другой стороны. К новым трендам в почвенной картографии конца прошлого века можно отнести создание интерпретационных карт, оценочных и прогнозных. В то же время показано, что почвенные карты крупного масштаба широко использовались для разработки специальных карт – агрохимических, мелиоративных, а в последние годы на основе базовых почвенных карт проводились работы по количественным оценкам педоразнообразия. Базовые карты служили также основой создания карт раз- ных видов почвенного районирования, что обычно освещалось в статьях по мере публикации этих карт. В конце прошлого – начале нового века в журнале появились статьи по темам актуальным и в настоящее время: проблемы картографирования антропогенно-измененных почв, в первую очередь почв городов, и методы и опыт создания цифровых почвенных карт. Существовавшие до 2010-х годов разделы “Хроника” и “Рецензии” дополняли информацию об особенностях разных этапов развития и направлений почвенной картографии. Обзор публикаций в журнале “Почвоведение” можно рассматривать как подведение итогов “классической” почвенной картографии и прослеживание первых шагов в формировании новых подходов и идей.

Список литературы Картография почв на страницах журнала “Почвоведение” (обзор публикаций с 1899 г.)

- Алексеев В.Е., Родина А.К. Опыт составления карт минералогического состава почв // Почвоведение. 1987. № 8. С. 112–119.

- Ананко Т.В., Герасимова М.И., Конюшков Д.Е. Опыт обновления почвенной карты РСФСР масштаба 1 : 2.5 млн в системе классификации почв России // Почвоведение. 2017. № 12. С. 1411–1420.

- Ананко Т.В., Соколов И.А., Конюшков Д.Е., Градусов Б.П. Система почвенных карт: опыт применения принципов поликомпонентной базовой классификации // Почвоведение. 1998. № 5. С. 620–631.

- Андроников В.Л., Михновский В.К. Использование крупномасштабных почвенных карт в сельскохозяйственном производстве // Почвоведение. 1959. № 12. С. 24–35.

- Андроников В.Л., Ананко Т.В., Михайлова Р.П., Симакова М.С., Шубина И.Г. Отражение структуры почвенного покрова на почвенных картах // Почвоведение. 1993. № 7. С. 76–82.

- Андроников В.Л., Руднева Е.Н. Почвенно-географические закономерности и принципы отображения почвенного покрова на почвенной карте Российской Федерации // Почвоведение. 1993. № 10. С. 19–27.

- Апарин Б.Ф., Сухачева Е.Ю. Принципы создания почвенной карты мегаполиса (на примере Санкт-Петербурга) // Почвоведение. 2014. № 7. С. 790–802.

- Арнольд Р.В. Детальная почвенная съемка в США // Почвоведение. 1990. № 2. С. 21–29.

- Библиографический справочник: Материалы, опубликованные в журнале “Почвоведение” за 100 лет. М.: Наука, 1999. 670 с.

- Виноградов Б.В., Кулик К.Н., Сорокин А.Д., Федотов П.Б. Изодинамическое картографирование и долговременный мониторинг опустынивания и деградации земель с применением нелинейных методов моделирования // Почвоведение. 1999. № 4. С. 494–504.

- Власюк И.А. К вопросу картирования эродированных почв // Почвоведение. 1953. № 10. С. 68–73.

- Волкова В.И., Жучкова В.К. Критический анализ использования метода “морфоизографического каркаса” в почвенном картографировании // Почвоведение. 2000. № 10. С. 1173–1186.

- Воробьев С.Н., Изерская Л.А., Рюмкин А.И., Добрынина Н.В. Электронная почвенная карта Томской области // Почвоведение. 1996. № 7. С. 830–832.

- Гедымин А.В., Сорокина Н.П. О методе “пластики рельефа” // Почвоведение. 1988. № 6. С. 110–120.

- Геннадиев А.Н., Пиковский Ю.И. Карты устойчивости почв к загрязнению нефтепродуктами // Почвоведение. 2007. № 1. С. 80–92.

- Геннадиев А.Н., Чернянский С.С. Почвы зарубежных стран в журнале “Почвоведение” (1899–1999) // Почвоведение. 1999. № 1. С. 23–29.

- Герасимов И.П. Государственная почвенная карта СССР и современные задачи советской картографии почв // Почвоведение. 1950. № 4. С. 195–206.

- Герасимов И.П., Розов Н.Н. Основные этапы развития обзорной (мелкомасштабной) почвенной картографии в СССР // Почвоведение. 1939. № 7. С. 53–61.

- Герасимова М.И., Караваева Н.А., Таргульян В.О. Деградация почв: методология и возможности картографирования // Почвоведение. 2000. № 3. С. 358–365.

- Герасимова М.И., Гаврилова И.П., Глазовская М.А. Обзорная почвенная карта России и сопредельных государств: новый уровень обобщения // Почвоведение. 1995. № 10. С. 1233–1238.

- Герасимова М.И., Богданова М.Д. Почвы в национальных атласах разных стран // Почвоведение. 2015. № 9. С. 1036–1048.

- Герасимова М.И., Богданова М.Д. Почвенные карты в новом Экологическом атласе России // Почвоведение. 2019. № 12. С. 1454–1470.

- Глазовская М.А. Почвенно-геохимическое картографирование для оценки экологической устойчивости почв // Почвоведение. 1992. № 6. С. 5–14.

- Глазовская М.А., Фридланд В.М. Принципы составления почвенной карты мира для высших учебных заведений // Почвоведение. 1978. № 3. С. 5–17.

- Деева Н.Ф., Керженцев А.С. Методические проблемы почвенно-экологического картографирования // Почвоведение. 1998. № 9. С. 1112–1118.

- Дмитриев Е.А. Об использовании корреляционного анализа при работе с картами // Почвоведение. 1968. № 4. С. 44–54.

- Дмитриев Е.А. Концепция пластики рельефа и почвоведение // Почвоведение. 1998. № 3. С. 370–381.

- Добровольский Г.В. Почвенно-географическое районирование как одно из важных направлений географии почв // Почвоведение. 1985. № 11. С. 14–21.

- Добровольский Г.В. География и картография почв – фундаментальные и прикладные аспекты // Почвоведение. 1989. № 10. С. 20–26.

- Добровольский Г.В., Урусевская И.С., Дорофеева Е.И. Принципы составления карты рационального использования и охраны почвенного покрова Нечерноземной зоны РФ // Почвоведение. 1994. № 1. С. 13–23.

- Дубровина И.А., Тонконогов В.Д. Корректировка содержания крупномасштабной почвенной карты с использованием новой классификации почв России // Почвоведение. 2008. № 11. С. 1297–1313.

- Ермолаев О.П. Геоинформационное картографирование эрозии почв в регионе Среднего Поволжья // Почвоведение. 2017. № 1. С. 130–144.

- Жоголев А.В., Савин И.Ю. Автоматизированное обновление среднемасштабных почвенных карт // Почвоведение. 2016. № 11. С. 1319–1327.

- Зайдельман Ф.Р., Болатбекова К.С. Принципы и опыт агроландшафтного районирования для обоснования земледелия и мелиорации почв (на примере Нечерноземной зоны России) // Почвоведение. 1997. № 3. С. 368–375.

- Зайдельман Ф.Р., Ковалев Н.Г., Чумичева Г.Д., Никифорова А.А., Болатбекова К.С., Карманов И.И., Булгаков Д.С. Принципы и опыт составления агроландшафтных экологических почвенно-мелиоративных карт // Почвоведение. 2004. № 6. С. 719–730.

- Заславский М.Н. Некоторые вопросы почвенно-эрозионного картирования // Почвоведение. 1969. № 10. С. 95–104.

- Заславский М.Н. Методические вопросы оценки и картографирования эрозионно-опасных земель // Почвоведение. 1977. № 6. С. 85–98.

- Иванов И.В., Луковская Т.С. Наукометрический анализ публикаций журнала “Почвоведение” за сто лет (1899–1999) // Почвоведение. 2003. № 1. С. 113–125.

- Калинина Н.В., Рухович Д.И., Панкова Е.И., Черноусенко Г.И., Королева П.В. Картографический анализ зависимости распространения засоленных почв на территории России от ряда климатических характеристик // Почвоведение. 2016. № 11. С. 1287–1304.

- Караваева Н.А., Герасимова М.И. Новые почвенные карты континентов в масштабе 1 : 25 млн и развитие обзорного почвенного картографирования // Почвоведение. 1996. № 1. С. 54–63.

- Караваева Н.А., Герасимова М.И. Карта “Агрогенные изменения запасов гумуса и уплотнение почв” масштаба 1 : 20 млн // Почвоведение. 1997. № 3. С. 301–309.

- Караваева Н.А., Герасимова М.И. Мировые почвенные карты: время И.П. Герасимова и современное состояние // Почвоведение. 2005. № 12. С. 1469–1476.

- Каштанов А.Н., Вернюк Ю.И., Савин И.Ю., Щепотьев В.В., Докукин П.А., Шарычев Д.В., Ли К.А. Картографирование ручейковой эрозии пахотных почв по данным с беспилотных летательных аппаратов // Почвоведение. 2018. № 4. С. 506–512.

- Кириллова Н.П., Силева Т.М., Ульянова Т.Ю., Савин И.Ю. Метод “совпадений” и его применение для построения цифровой крупномасштабной почвенной карты // Почвоведение. 2014. № 10. С. 1193–1203.

- Козлов Д.Н., Конюшкова М.В. Современное состояние и перспективы развития цифровой почвенной картографии (по материалам международного совещания, г. Логан, США, 2008 г.) // Почвоведение. 2009. № 6. С. 750–753.

- Королюк Т.В., Овечкин С.В. Подходы к модернизации Государственной почвенной карты России на основе методов цифровой картографии // Почвоведение. 2010. № 5. С. 527–537.

- Красильников П.В., Герасимова М.И., Голованов Д.Л., Головлева Ю.А., Конюшкова М.В., Сидорова В.А., Сорокин А.С. Разнообразие и пространственная организация почвенного покрова в разных картографических масштабах // Почвоведение. 2020. № 8. С. 913–920.

- Кремленкова Н.П. Опыт составления прогнозных карт опасности фторидного загрязнения почв (на примере Московской области) // Почвоведение. 1995. № 9. С. 1166–1172.

- Кукушкина О.В., Алябина И.О., Голубинский А.А. Опыт реконструкции земледельческого использования почвенного покрова Балахнинского уезда Нижегородской губернии в XVIII–XIX веках по картографическим источникам // Почвоведение. 2018. № 7. С. 882–892.

- Куляница А.Л., Рухович Д.И., Королева П.В., Вильчевская Е.В., Калинина Н.В. Анализ информативности методов обработки больших спутниковых данных систем точного земледелия при коррекции крупномасштабных почвенных карт // Почвоведение. 2020. № 12. С. 1460–1477.

- Лебедева И.И., Тонконогов В.Д. Эволюция генетико-географических идей в классификации и картографии почв // Почвоведение. 2002. № 7. С. 789–796.

- Лидов В.П., Орлова В.К. О методике почвенно-эрозионного картирования // Почвоведение. 1975. № 7. С. 120–125.

- Лобова Е.В. Карта систем почвенного покрова Туркменистана. Рецензия // Почвоведение. 1988. № 6. С. 128–129.

- Лотов Р.А. Принципы картографического отображения сельскохозяйственной нагруженности почв // Почвоведение. 1994. № 7. С. 98–107.

- Пастухов А.В., Каверин Д.А., Щанов В.М. Построение региональных цифровых тематических карт (на примере карты запасов углерода в почвах бассейна р. Уса) // Почвоведение. 2016. № 9. С. 1042–1051.

- Прасолов Л.И. К вопросу о содержании почвенных карт малого масштаба // Почвоведение. 1935. № 4. С. 474–480.

- Рожков В.А., Швиденко А.З. Первые цифровые карты показателей биологической продуктивности // Почвоведение. 2010. № 11. С. 1296–1304.

- Розов Н.Н., Руднева Е.Н. Опыт составления почвенно-экологической карты // Почвоведение. 1985. № 11. С. 22–27.

- Романова Т.А., Найденко Г.И., Матейчук С.Е., Засим А.В. Опыт картирования эродированных земель в западной части БССР // Почвоведение. 1969. № 12. С. 127–133.

- Руднева Е.Н. Проблемы почвенной картографии в трудах Е.Н. Ивановой и принципы отображения на картах почвенного покрова // Почвоведение. 1990. № 1. С. 48–57.

- Рухович Д.И., Вагнер В.Б., Вильчевская Е.В., Калинина Н.В., Королева П.В. Проблемы использования цифровых тематических карт на территорию СССР при создании ГИС “Почвы России” // Почвоведение. 2011. № 9. С. 1043–1055.

- Рухович Д.И., Королева П.В., Калинина Н.В., Вильчевская Е.В., Симакова М.С., Долинина Е.А., Рухович С.В. Государственная почвенная карта – версия ARCINFO // Почвоведение. 2013. № 3. С. 251–266.

- Рухович Д.И., Симакова М.С., Куляница А.Л., Брызжев А.В., Королева П.В., Калинина Н.В., Вильчевская Е.В., Долинина Е.А., Рухович С.В. Анализ применения почвенных карт в системе ретроспективного мониторинга состояния земель и почвенного покрова // Почвоведение. 2015. № 5. С. 605–625.

- Рухович Д.И., Симакова М.С., Куляница А.Л., Брызжев А.В., Королева П.В., Калинина Н.В., Черноусенко Г.И., Вильчевская Е.В., Долинина Е.А., Рухович С.В. Методология сравнения разновременных почвенных карт в целях выявления и описания динамики почвенного покрова на примере мониторинга засоления почв // Почвоведение. 2016. № 2. 164–181.

- Савин И.Ю., Жоголев А.В., Прудникова Е.Ю. Современные тренды и проблемы почвенной картографии // Почвоведение. 2019. № 5. С. 517–528. 66. Савин И.Ю., Овечкин С.В. Об обновлении среднемасштабных почвенных карт // Почвоведение. 2014. № 10. С. 1184–1193.

- Садовников И.Ф. О содержании почвенных карт // Почвоведение. 1952. № 11. С. 1033–1038. 68. Самсонова В.П., Кротов Д.Г., Воронин В.А. Разнообразие почв на почвенных картах районного уровня // Почвоведение. 2019. № 6. С. 663–671.

- Симакова М.С. О новом методе картографирования почв с использованием пластики рельефа // Почвоведение. 1988. № 6. C. 121–127.

- Симакова М.С. О компьютерной картографии почв // Почвоведение. 2002. № 2. С. 133–139.

- Симакова М.С. Пути совершенствования природно-сельскохозяйственного районирования территории России // Почвоведение. 2003. № 12. С. 1422–1430.

- Симакова М.С., Овечкин С.В. Почвообразующие породы и гранулометрический состав на мелкомасштабных почвенных картах // Почвоведение. 2007. № 7. С. 789–798.

- Симакова М.С., Савин И.Ю. Использование материалов аэро- и космической съемки в картографировании почв: пути развития, состояние, задачи // Почвоведение. 1998. № 11. С 1339–1347.

- Симакова М.С., Рухович Д.И., Королева П.В., Вильчевская Е.В., Калинина Н.В. Цифровая версия Государственной почвенной карты масштаба 1 : 1 млн: проблемы и решения // Почвоведение. 2012. № 4. С. 387–397.

- Смирнова М.А., Геннадиев А.Н. Количественная оценка разнообразия почв Арктики и Субарктики (по картографическим данным) // Почвоведение. 2019. № 1. С. 20–31.

- Сорокина Н.П. Крупномасштабная картография почв в связи с агроэкологической типизацией земель // Почвоведение. 1993. № 9. С. 37–46.

- Сорокина Н.П. Элементарные почвенные структуры пахотных земель: опыт картографирования // Почвоведение. 2000. № 2. С. 158–168.

- Сорокина Н.П., Козлов Д.Н. Опыт цифрового картографирования структуры почвенного покрова // Почвоведение. 2009. № 2. С. 198–210.

- Сорокина Н.П., Козлов Д.Н., Кузнецова И.В. Оценка постагргенной трансформации дерново-подзолистых почв: картографическое и аналитическое обоснование // Почвоведение. 2013. № 10. С. 1193–1206.

- Степанов И.Н. Внедрение в картографию почвенно-геологических образов - потоковых структур // Почвоведение. 1995. № 6. С. 681–694.

- Степанов И.Н. Истинные и ложные линии на почвенных картах // Почвоведение. 1990. № 3. С. 128–146.

- Степанов И.Н., Хакимов Ф.И. Карта систем почвенного покрова Туркменистана // Почвоведение. 1988. № 6. С.104–109.

- Сурмач Г.П. Классификация смытых почв и ее применение при составлении крупномасштабных почвенно-эрозионных карт // Почвоведение. 1954. № 1. С. 71–80.

- Сухачева Е.Ю., Ревина Я.С. Цифровая почвенная карта Южного берега Крыма // Почвоведение. 2020. № 4. С. 389–397.

- Урусевская И.С. Типы поясности и почвенно-географическое районирование горных систем России // Почвоведение. 2007. № 11. С. 1285–1297.

- Урусевская И.С., Алябина И.О., Шоба С.А. Почвенно-географическое районирование как научное направление и основа рационального землепользования // Почвоведение. 2015. № 9. С. 2010–2023.

- Уфимцева К.А. О Государственной почвенной карте // Почвоведение. 1997. № 3. С. 398–400.

- Флоринский И.В. Гипотеза Докучаева как основа цифрового почвенного картографирования (к 125-летию публикации) // Почвоведение. 2012. № 4. С. 500–506.

- Федорин Ю.В. Задачи изучения и картографирования почв в связи с введением земельного кадастра СССР // Почвоведение. 1978. № 5. С. 15–20.

- Фридланд В.М. Опыт почвенно-географического разделения горных систем СССР // Почвоведение. 1951. № 9. С. 521–535.

- Хитров Н.Б. Создание детальных почвенных карт на основе интерполяции данных о свойствах почв // Почвоведение. 2012. № 10. С. 1045–1056.

- Черноусенко Г.И., Калинина Н.В., Рухович Д.И., Королева П.В. Цифровая карта засоления почв Хакасии // Почвоведение. 2012. № 11. С. 1131–1140.

- Шеремет Б.В. Применение математических методов в почвенной картографии // Почвоведение. 1985. № 5. С. 134–140.