Карты пластики рельефа как информационное основание исследования структуры ландшафтов

Автор: Канаева Е.Д.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 3 (34), 2011 года.

Бесплатный доступ

На примере Еравнинской котловины показана методика составления карт пластики рельефа. Статья посвящена актуальной и, вместе с тем, слабо разработанной проблеме географии, ландшафтоведения и почвоведения. Рассмотрены методы картографии, обращающие внимание на структурное устройство поверхности с помощью простых двухмерных моделей, например, выпуклость-вогнутость, а по полученному геометрическому рисунку понять внутреннюю сущность генезиса и динамику рельефопреобразующих водных и твердых терригенных потоков.

Рельеф, пластика рельефа, карты, изолиния, морфоизографа

Короткий адрес: https://sciup.org/142148059

IDR: 142148059 | УДК: 528.9

Текст научной статьи Карты пластики рельефа как информационное основание исследования структуры ландшафтов

В настоящее время вследствие длительного и нерегламентированного использования почвенного покрова в сельском хозяйстве земельные ресурсы в Бурятии находятся в совершенно неудовлетворительном состоянии. В связи с этим требуется научный подход к природопользованию и, особенно, к почвенному покрову. Это определяет всестороннее изучение географии и генетических типов почв, разработку специальных почвенно-географических подходов к картированию почв и организации территории для оценки современного уровня использования земельных ресурсов района в условиях реформирования земельных отношений.

В связи с переходом к рыночной экономике и совершенствованием платности земель возникла объективная необходимость стоимостной оценки сельскохозяйственных угодий. Здесь среди комплекса вопросов картографирование и инвентаризация сельскохозяйственных угодий в современном понимании немыслимы без среднемасштабной почвенной карты на уровне района.

Планирование экспедиционных комплексных физико-географических исследований всегда опирается на тщательный анализ топографических карт и аэрофотоснимков. Одной из задач такого рода анализа является построение предварительной основы ландшафтной карты [1]. На этой основе в заданном масштабе для определенного иерархического уровня выделяются индивидуальные контуры, относительно однородные по рельефу и структуре аэрофотоизображения. Второй, не менее важной, задачей можно считать формулировку на основе анализа карт и изображений гипотез о генезисе территориальных структур и выделение территорий и связанных с ними структур, полевое изучение которых может дать наиболее полную информацию о генезисе ландшафта. Качественное выполнение задач предполе-вого первого этапа исследований повышает эффективность полевых работ, создает основу для повышения точности ландшафтной карты и способствует углублению ее содержания.

Традиционно эти задачи решаются на основе анализа пластики рельефа или поконтурного изображения рельефа [1] и предварительного визуального дешифрирования аэрофотоснимков. Применяемый визуальный анализ неизбежности несет в себе существенные черты субъективизма. Субъективизм результата определяется концепцией, исповедуемой конкретным исследователем, его представлениями о генезисе конкретного природно-территориального комплекса, часто существенно континуальным характером изменения свойств территории, отображаемой на аэрофотоснимке и топографической карте. В полной мере принимая необходимость визуального качественного анализа, как топографической карты, так и изображения, очевидно, необходимо искать пути количественной алгоритмизации этой процедуры.

Основой составления предварительной ландшафтной карты является перевод непрерывного изображения земной поверхности, каким она представляется на топографических картах и аэрофотоизображениях, в дискретную форму, когда поверхность разбивается на контуры по определенному правилу.

В случае с топографическими картами представление форм рельефа в виде контуров осуществляется с помощью горизонталей по правилам, определяемым методом поконтурного изображения рельефа. Рельеф является главным фактором перераспределения тепла и влаги на поверхности земли. Он во многом контролирует миграцию и аккумуляцию минеральных и органических веществ, микроклимат, почвообразование, характеристики растительного покрова. Преобразование рельефом всех перечисленных свойств ПТК определяется, очевидно, положением конкретной территории на определенной высоте над днищами долин рек различного порядка, экспозицией, крутизной, горизонтальным и вертикальным профилем (кривизной поверхности), характером соседствующих территорий. Поэтому границы природных территориальных комплексов очень часто совпадают с границами форм или элементами форм рельефа. Согласно методу поконтурного изображения рельефа сначала на топографической основе вы -деляются речная и эрозионная сеть (оконтуриваются речные долины, овраги, балки, лощины). Затем оставшиеся участки междуречий разделяются по степени крутизны на контуры с примерно одинаковым шагом горизонталей [1]. Предполагается, что выделенные контуры соответствуют определенным ландшафтным единицам, так как характер ландшафтообразующих процессов, контролируемых рельефом, внутри каждого контура одинаков , поскольку однороден рельеф.

Аэрофото- и фотокосмические материалы содержат суммарную информацию о всех компонентах ландшафта, определяющих его фотоизображение. При этом ПТК любого иерархического уровня, как однородные по определенным свойствам участки земной поверхности , будут характеризоваться определенной интенсивностью фототона и его распределением (рисунком), линия или полоса изменения характера которых может отождествляться с границей ПТК. В отличие от анализа топокарты при дешифрировании аэрофотоснимка любой его фрагмент по характеру присущего ему фототона, текстуры структуры изображения отождествляется с определенным типом объекта на местности и его индивидуальным проявлением. При этом дешифрировщик неизбежно мысленно выделяет для себя некоторый пробный квадрат, в рамках которого он оценивает значения этих параметров. Мысленно передвигая этот квадрат по карте, он фиксирует границы на тех точках (или линиях), на которых происходит заметное изменение какого-либо параметра. Очевидно, что размер этого “мыслимого” квадрата зависит от избранного масштаба картографирования. С другой стороны, начиная дешифрирование, исследователь рассматривает снимок как бы в целом и на этой основе в первом приближении выделяет для себя основные типы изображений, между которыми он в последующем и ищет границы. Обычно выделяемые типы изображения тесно связаны с его представлениями о реальной природе конкретной территории.

При составлении предварительной ландшафтной карты, как на основе топографической модели рельефа, так и при дешифрировании аэрофотоснимка, возникает неопределенность при выделении некоторых контуров и при проведении границ между ними. Причиной этого являются естественные особенности выделяемого контура (например, плавный переход одной формы рельефа в другую естественным образом определяет расплывчатость границы), а также различная квалификация дешифрирующего специалиста. Последний фактор наиболее важен. Выделение на карте отдельных контуров всегда содержит определенную субъективную ошибку, величина которой определена опытом, уровнем классификации, состоянием и другими качествами оператора [4].

Конечно, можно полагать, что во время полевого уточнения границ контуров ошибки будут исправлены, но это не всегда происходит полностью, в первую очередь из-за невозможности взглянуть на исследуемую территорию со стороны, ограниченности визуального восприятия перехода между ПТК.

В связи с этим существует проблема разработки методов, позволяющих свести ошибки при составлении предварительной ландшафтной карты к минимуму. В их основе лежит стремление избежать субъективизма при создании любых отраслевых карт.

Задачей данной работы является определение на основе анализа аэрофотоснимка и топографической карты иерархической структуры ландшафта и выделение его структурно-морфологических элементов. Объектом исследования является топографическая модель рельефа Еравнинской котловины в масштабе 1:25 000 и аэрофотоснимок этой же территории 1:35 000.

Поставленная цель может быть достигнута различными методами. В данной работе будут рассмотрены общие методологические подходы к анализу топокарт, а конкретный анализ объектов исследования с выделением относительно однородных контуров для различных типологических уровней и при различных логических основаниях осуществлен на основе прямого анализа текстуры и структуры изображения. Этот подход основан на определении параметров структуры фотоизображения с помощью двухмерной автокорреляционной функции и спектра изображения, а выделение однотипных контуров на основе прямой классификации структуры изображения по “пробному скользящему квадрату” [3].

В связи с огромным объемом информации, которым приходится оперировать при анализе топо-карты и аэрофотоизображения, все операции реально осуществимы только с помощью вычислительной техники. При этом необходимо преобразовать исходные материалы (карта и АФС) в понятную для ЭВМ форму. Для этого карту и снимок необходимо сканировать с заданным разрешением, выбор которого определяется из соотношения детальность передачи: объем получаемого файла. В данной работе карта была отсканирована с разрешением 200 dpi, а снимок 100 dpi. Большинство методов анализа изображения работают с растровым форматом, иначе говоря, с фотоизображением. При сканировании топографической карты получаем цифровое растровое изображение именно самой карты, а не отображаемой на ней через горизонтали поверхности. Такое изображение непригодно для анализа. Его надо сначала преобразовать в векторный формат, при котором каждая горизонталь представляется множеством точек с общей координатой Z - высота и с координатами X,Y, отображающими положение каждой точки на местности. Эта процедура называется оцифровкой карты и реализуется специальными программами дигитализации. В данном случае оцифровка топографической карты проводилась с экрана компьютера в программе MapInfo 5.5.

В геоморфологии и картографии разрабатываются методы, используя которые можно однозначно осуществлять естественное выделение элементов земной поверхности [2,4]. На их основе могут быть:

-

1) строго определены (формализованы) и однозначно выделены морфологические элементы;

-

2) исчерпывающая характеристика морфологии (собственно морфологическая характеристика) элементов или единиц картирования на аналитической карте;

-

3) осуществлена структурная характеристика - определение и оценка взаимоположения элементов. Различные методы связываются с отображением конкретных параметров (характеристик) рельефа. К основным геоморфологическим параметрам земной поверхности относятся следующие [2]:

-

1. Абсолютная высота (глубина) земной поверхности, рассматриваемая в виде непрерывной функции плановых высот: H = H ( x , у ) . Экстремальные значения этого параметра фиксируют наиболее важные, каркасные гребневые и килевые линии.

-

2. Первая производная отданной функции H '( x , у ) , по экстремальным значениям модуля которой

-

3. Вторая производная от данной функции, или нормальная (вертикальная) кривизна земной поверхности, то есть H " (x,y). Геометрические места точек с максимальными значениями модуля второй производной являются линиями выпуклых и вогнутых перегибов — линиями границ на аналитических геоморфологических картах.

-

4. Горизонтальная кривизна земной поверхности ( K r ). Геометрические места точек с нулевыми значениями горизонтальной кривизны (морфоизографы) разделяют склоны по их форме в плане. Под горизонтальной кривизной понимается кривизна горизонталей. Кривизна любой линии у = f ( x ) или горизонтали на карте, где одна из плановых координат (y) рассматривается в качестве функции, а другая

у" „ „ _ „ „

--------- . Кривизна и радиус кри-

(1 + у * •

трассируются линии максимальных и минимальных уклонов.

в качестве аргумента (х), определяется следующим образом: Kr визны взаимообратны: Kr = —

.

Каждая из названных структурных линий рассматривается в качестве строгой и точно фиксируе-

мой элементарной геоморфологической границы, для которой можно указать однозначную процедуру выделения. Анализ основных геоморфологических параметров дает возможность решить задачу квантования земной поверхности или строгого ее разделения на ограниченные сверху, снизу и сбоку структурными линиями площадные элементы. Знаки и значения H ( x , у ) и K r дают собственно морфологическую характеристику выделенных элементов — их форму в профиле и в плане и степень вертикальной и горизонтальной кривизны, в то время как анализ параметров H' (x,y) и H " (x,y) позволяет охарактеризовать взаимное положение этих элементов по вертикали и относительной крутизне.

Метод пластики рельефа, основан на строгом членении земной поверхности на выпуклые и вогнутые в плане участки в результате проведения морфоизограф — геометрических мест точек с нулевой кривизной горизонталей [5].

Очевидно, что в различных регионах влияние рельефа на дифференциацию свойств ландшафта может проявляться различным образом. Также следует учитывать, что не все свойства почвенного покрова и растительного покрова связаны с параметрами рельефа. При переходе от одного масштаба исследования к другому, со сменой уровня иерархии, характер этих зависимостей может меняться . Поэтому в целом использование параметров рельефа для составления тематических и отраслевых карт в предполевой период носит лишь предварительный характер. После уточнения количественных зависимостей между рельефом и контролируемыми им процессами во время полевого периода подобная рабо-та приобретет необходимую точность. Выделение перечисленных топографических (морфологических) характеристик и их применение для построения отраслевых карт стало возможным при определенном уровне автоматизации процесса картографирования. Основную часть преобразований, вплоть до выделения контуров, осуществляет ЭВМ.

Составление карт пластики рельефа

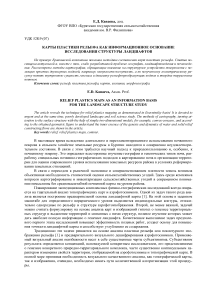

Рельеф части суши Еравнинской котловины (рис. 1 А ) запечатлен на топографической карте (рис. 1Б). Нужно, не упрощая рисунка рельефа топокарты, выделить все его формы двумя элементами, т.е. с помощью повышений (они заштрихованы) и понижений (рис. 1В). Ареалы (В) и дадут новую карту -пластики рельефа. Эта карта является основой для составления почвенной карты нового типа — динамической, которая отличается от традиционной почвенной карты — статической.

Изогипсы топокарты (рис. 1В) — это линии с равными высотами. Они отражают неизменяемость, статичность земной поверхности, а отрисованные по ним ареалы верхней, средней и нижней частей склонов дают представление о статичности почв. Однако важно выявить свойства почв, связанные с движением. Сила тяготения заставляет воду, мелкозем и соли мигрировать вниз по склонам, по нормали к горизонталям, от повышений к понижениям. Последние отграничиваются линиями, в любых точках которых высотные отметки различны, тогда как статические границы проведены по горизонталям, т. е. по равным высотным отметкам. В этом принципиальное отличие карты пластики — динамической, от традиционной карты — статической. Первая описывается билатеральной симметрией, а вторая — симметрией конуса. Статические карты могут объединить в один контур понижения с повышениями, тогда как динамические их четко различают.

Рис.1. Этапы перехода от натурной территории (А) к топографической карте (Б) и от нее к пластике рельефа (В).

Заштрихованы повышения

Опишем этапы технологии составления карт пластики рельефа.

-

I. По топографической карте проводят линиями основные и второстепенные тальвеги и окружающие их водоразделы. Этим устанавливаются разноуровненные бассейны водных потоков и суходолов .

-

II. По точкам перегибов изогипс отрисовывают морфоизографы — границы между понижениями и повышениями. Первые можно закрашивать коричневым цветом, а вторые зеленым. Этим достигается имитация объемности изображения, отчего метод пластики иногда называют объемно-графическим. Совокупность понижений и повышений образует геосистему.

-

III. Штрихами и индексами обозначаются обрывы, уступы морей, озер, террасы, овраги, пески, солончаки, луга. По контурам пластики в качестве вспомогательных составляются карты перепада высот, уклонов, даются другие морфометрические параметры .

-

IV. Ареалы карты пластики в лаборатории по фондовым материалам, а затем в поле по аэрокосмическим снимкам заполняются специальным содержанием: почвенным, геологическим, гидрогеологическим, геоботаническим.

Выводы

Метод пластики рельефа основан на геометрическом преобразовании горизонталей топографических карт и изогипс структурных карт любого масштаба. Вводится новая картографическая изолиния -плановой и профильной кривизны - морфоизографа. Она структурирует земную поверхность путем разделения на относительные выпуклости и вогнутости, создающие в свою очередь своим сочетанием системную целостность - потоковые структуры.

Карты пластики рельефа позволяют получать уникальную дополнительную информацию о структуре и динамике земной поверхности и геологических слоев. Они дают возможность высокоэффективного природопользования, облегчая выбор зон различного изыскательского назначения и оптимального проведения проектных, строительных, эксплуатационных и природоохранных работ.

Для создания подобных карт используются специальные компьютерные технологии: структурнотопографический анализ, распознавание, классификация и идентификация образов. Полученный материал не уступает по своей информативности аэро - и космоснимкам, отличаясь при этом низкой себестоимостью.