Катагенез органического вещества осадочных толщ Коротаихинской впадины в аспекте перспектив нефтегазоносности

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128977

IDR: 149128977

Текст статьи Катагенез органического вещества осадочных толщ Коротаихинской впадины в аспекте перспектив нефтегазоносности

Катагенез рассеянного органического вещества (РОВ) и углей представляет собой процесс последовательного повышения содержания углерода в результате изменения химического состава, потери летучих компонентов, изменения внутреннего строения вещества, физических свойств под воздействием ряда геологических факторов [2—4, 7, 10, 12].

В процессе эволюции органического вещества выделяются газовые и нефтяные продукты, которые при благоприятных условиях аккумуляции и консервации могут образовывать залежи нефти и газа. Оценка условий термической эволюции недр является обязательной и необходимой при решении вопроса о перспективах нефтегазоносности. В данной статье приводятся результаты геологического анализа ранее известных сведений по углям пермских отложений и новых материалов по отдельным скважинам с целью уточнения латерального и вертикального разреза катагенеза толщ.

Методы, применяемые для определения степени катагенеза углей и РОВ, базируются на показателях углеродного коэффициента, элементном составе керогена, на индивидуальном и групповом составах битумоидов, отражательной способности витринита (ОСВ). Используя градиенты изменения величин ОСВ (Ra/100 м, или Ro/100 м) и ряда других геохимических градиентов (Сат/100 м; выход ле-тучих/100 м и др.), построили модели погружения и времени прогрева толщ (времени начала генерации нефти, газоконденсата, газа). Модели строились по разрезам отдельных скважин и геологическим профилям. В результате выявлено разграничение территории Коротаихинской впадины на различные зоны по темпам нарастания катагенеза. И естественно, данное явление влияет на перспективы нефтегазоносности.

Коротаихинская впадина отличается резко ассиметричным строением с пологим моноклинальным западным крылом и крутым, осложненным рядом тектонических пластин, северо-восточным крылом, с отчетливой дисгармонией в строении верхнего и нижнего структурно-формационных комплексов [6, 9].

На рис. 1 отмечены точки и профиль исследования. В пределах Коротаихинской впадины в отложениях воркутской и печорской серий выявлены угли марок Ж, К, ОС, Т, А [1, 11]. На восточном и юго-восточном замыкании впадины, в восточных блоках Пестаншорской и Сабриягин-ской складчато-надвиговых зон развиты угли стадий мезокатагенеза и апокатагенеза [8]. В центральной и северо-западной частях впадины катагенез РОВ пермских терригенных пород не превышает градации МК3. На восточном и северо-восточном обрамлениях впадины катагенез углей соответствует конечным стадиям мезокатагенеза и частично достигает градации апокатагенеза. Стратиграфическое положение углей изомета-морфного класса неодинаковое.

Рис. 1. Обзорная карта

1 — западная граница Печорского угольного бассейна; 2 — месторождения: неразрабатываемые (а), разрабатываемые (б); 3 — допермские отложения; 4 — линия геологического профиля; 5 — скважины с рассчитанными моделями погружения и катагенеза.

Цифры на карте: месторождения: 1 — Талотинское, 2 — Янгарейское, 3 — Хейягинское, 4 — Нямдинское, 5 — Силовское, 6 — Паэмбойское, 7 — Хальмеръюское, 8 — Верхнесырьягинское, 9 — Нижнесырьягинское

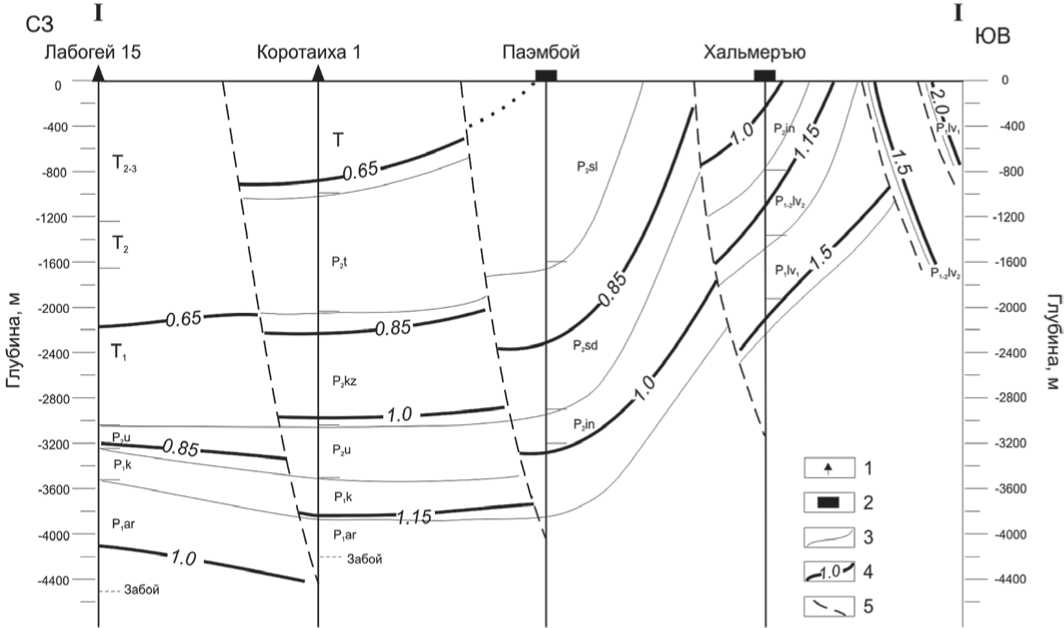

В сложно построенных складчатых зонах обрамлений Пай-Хоя и Полярного Урала на Хейягинском, Нямдинском и Силовском месторождениях угли марок ОС, Т, А занимают самое высокое гипсометрическое положение (P2kz + t, печорская серия). Изореспленды значений ОСВ прослеживаются на различных стратиграфических и гипсометрических уровнях (рис. 2). На схеме геологического строения и катагенеза РОВ по профилю Лабогейой— Хальмеръю видно, что на северо-западе поверхности изореспленд опускаются вниз по стратиграфическому разрезу. В разрезе скв.15-Лабогей изореспленды значений ОВ Ro = 0.85 и 1 % проходят соответственно в уфимских и артинских отложениях, на Паэмбойской и Хальмеръюской площадях поверхность с Rо = 1 % приурочена к интинским отложениям (аналогам уфимских), поверхность с Ro = 0.85 % — к сейдинским (аналогам казанских).

Pиc. 2. Схeма геологического строения и катагенеза углей и РОВ пермских толщ по профилю I—I Лабогей—Хальмеръю. 1 — скважины; 2 — угольные месторождения; 3 — границы стратиграфических горизонтов; 4 — изореспленды ОСB (Ro, %); 5 — разрывные нарушения

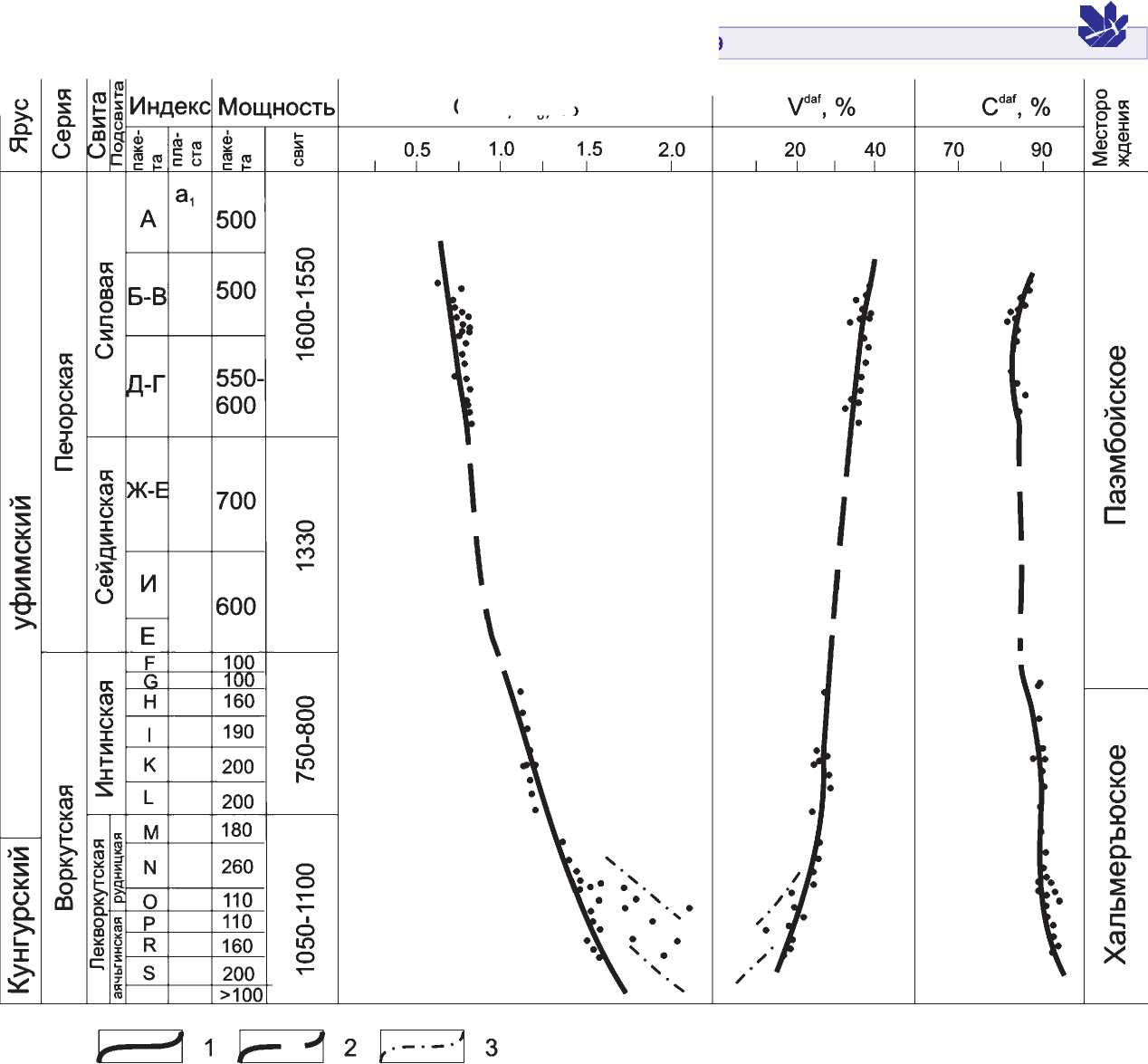

На востоке впадины катагенети-ческие разрезы значительно усечены сверху (рис. 2). Так, на Хальмеръюс-ком месторождении, где угленосные отложения залегают под четвертичными, катагенетический разрез начинается с градации МК3 в западной части месторождения и с градации МК5-АК1 в восточной диспликат-ной зоне. Степень метаморфизма одноименных углей в восточных и юговосточных зонах выше, чем в западных. В углях пласта Мощного (n12 + 13 + 14) показатель ОСВ изменяется от 1.3 до 2 % [1], выход летучих — от 18 до 6 % (рис. 3). Характер распределения изореспленд и их соответствие структурному плану свидетельствуют о том, что основные черты катагенеза РОВ и углей осадочных толщ перми сформировались ранее проявления надвигового тектогенеза.

Региональный метаморфизм проходил различными темпами. На северо-западе мощности зон катагенеза в полтора-два раза меньше, чем на востоке. Выделяется три типа ка-тагенетических разрезов, отличающихся темпами роста и мощностью зон катагенеза: растянутый, с низким градиентом прироста катагенеза, средний и сокращенный, с повышенным градиентом (табл. 1).

Растянутый катагенетический разрез выявлен на Янгарейской, Хей-ягинской, Паэмбойской, Хальмеръю-ской площадях. Средний тип катаге-нетического разреза приурочен к западным и центральным областям впадины (Лабогейской, Нижнесыръя-гинской, Коротаихинской и др.).

Сокращенный разрез с высокими значениями градиентов обнаружен на Талотинском и Верхнесыръягинском месторождениях. Мощности зон катагенеза увеличиваются с запада или северо-запада на восток и юго-восток.

На Паэмбойском месторождении, которое примыкает с запада к Халь-меръюскому и пермские отложения которых представляют собой в целом единый, но различно дислоцированный разрез, зона градации МК2 имеет мощность около 2 км (рис. 2). На Лабогейской площади мощность зоны катагенеза МК2 составляет порядка 1 км. Повышение катагенеза углей на восточных диспликатах Хальмеръюского месторождения связано с проявлением локальных орогенных процессов. Угли марок Т и А приурочены к восточным зонам месторождения, геологическое строение которых отличается значительной дислоцированностью, интенсивным проявлением дизъюнктивной тектоники [1, 14].

Латеральные изменения мощности зон катагенеза в Коротаихинской впадине отразили проявление двух типов эпигенеза: регионального —

Т а б л и ц а 1

|

Тип разреза |

Градиент на стадиях |

Типы катагенетических разрезов Коротаихинской впадины

|

ПО мощности |

по градиенту |

МК3 |

мк4 |

||

|

Ro% / 100 м |

Ра%о/100м |

Ro% /100 м |

Ra%o/100M |

||

|

Растянутый |

Низкий |

0.012-0.015 |

0.34-0.5 |

0.025-0.038 |

>0.7 |

|

Средний |

Средний |

0.021-0.035 |

0.6-1 |

0.08-0.12 |

1-1.3 |

|

Сокращенный |

Высокий |

>0.04 |

1.1-1.4 |

0.13-0.16 |

>2 |

стадиального и в локальных зонах орогенного наложенного.

Последовательное изменение роста степени катагенетической преобразованности по площади Коротаи-хинской впадины отражает дифференцированность палеотермобари-ческих условий исторического развития толщ вследствие региональных и локально-зональных орогенных процессов.

Модели катагенеза толщ в зонах с низким градиентом катагенеза отличаются максимальными глубинами погружения толщ. Здесь из-за низких па-леотемпературных градиентов (20— 25 °C) отмечается медленный темп катагенеза. Зона апокатагенеза при таких условиях проявляется на палео-

Зона

ПК мк

Т а б л и ц а 2

Мощности зон протокатагенеза и мезокатагенеза

|

Палеотемпературные градиенты, °С/км |

||

|

20-25 |

25-30 |

>30 |

|

3-4 |

2.0-3.0 |

1.5-2.0 |

|

5.5—6.5 |

4.5—5.8 |

<4.5 |

Т а б л и ц а 3

Палеоглубины зон мезокатагенеза в различных геотемпературных районах

|

Зона мезокатагенеза |

Палеотемпературные градиенты, °С/км |

||

|

20-25 |

25-30 |

>30 |

|

|

МК, |

4.2—5.6 |

3.3-4.0 |

1.5-2.0 |

|

мк2 |

6.0-7.0 |

4.0-5.5 |

2.5-3.0 |

|

мк3 |

7.0-8.5 |

6.0-6.5 |

3.5-4.0 |

|

мк4 |

8.5—9.5 |

6.5—7.5 |

4.0-5.0 |

|

мк5 |

Более 9.0 |

7.5—8.5 |

5.0-6.0 |

глубинах 9—10 км. Максимальные палеоглубины этих зон предполагаются, согласно моделированию, на Корота-ихинской и Паэмбойской площадях.

Модели катагенеза и погружения толщ западных площадей прогиба характеризуются средним темпом катагенеза и уменьшением мощности всего катагенетического разреза на 2— 3 км. На Лабогейской, Падимейской, Бергантымылькской, Кочмесской и Западно-Вуктыльской площадях толщи входили в зону апокатагенеза на глубинах 7—8 км. Сокращенная глубинная зональность катагенеза выявлена на Верхнесыръягинской, Вор-кутской, Рассохинской и Патраковс-кой площадях. Модели катагенеза и погружения толщ этих площадей прогнозируют проявление зоны апокатагенеза на глубинах 5—6.5 км.

Мощности зон протокатагенеза и мезокатагенеза в различных геострук-турных районах неодинаковы. В рай- онах с пониженными палеотемпера-турными градиентами отмечаются большие мощности (3—4 км) зоны протокатагенеза (табл. 2). В предгорных районах, которые располагались у подножия высоких сооружений древнего Урала, они, возможно, достигали самых низких отметок. Гипсометрическое положение границ различных зон катагенеза или положение изореспленд отражения витринита изменяется по площади развития толщ в зависимости от палеотемпера-турных условий в недрах.

Наиболее глубокое положение зон мезокатагенеза отмечается в районах с низкими палеотемпературны-ми градиентами. В районах с повышенными значениями этих градиен- тов границы зон мезокатагенеза проявляются на небольших глубинах (табл. 3).

В западных районах прогиба, где зафиксированы средние палеотемпературные градиенты, преобразование ОВ от градации ПК3 (конца) до начала апокатагенеза проходило в интервале палеоглубин от 2.0 до 8.5 км. В восточных районах интервал палеоглубин опускался с 4 до 11 км.

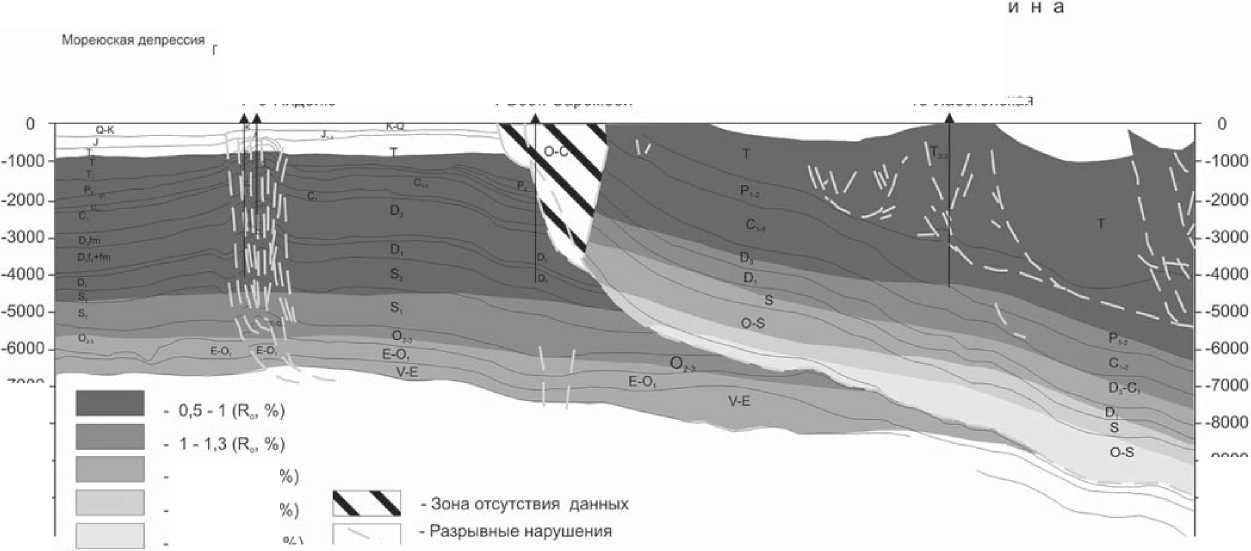

В современном разрезе границы зон катагенеза (или определенных генерационных стадий) находятся на различных глубинах. Начало нефтяного окна (Ro = 0.5 %) по разрезам западных зон фиксируется на современных глубинах в пределах 0.5— 0.7 км, на Западно-Вуктыльской площади, в автохтоне Пальникшорской площади — в интервале 1.0—1.3 км. В восточных районах подошва градации МК3 (Ro = 1.15 %) прослеживается на глубинах 4.5—5.5 км; в западных — на глубинах 3.5—4.5 км; на Воркутском поднятии — на глубинах 0.7—1.5 км. Вариации современного гипсометрического положения зон катагенеза обусловлены различным уровнем размыва на орогенном этапе развития региона и различными палеогеотер-мическими градиентами (рис. 4).

На основании проведенных реконструкций построены схемы метаморфизма органического вещества по отдельным НГМ комплексам, дана фазовая зональность генерации углеводородов.

Верхнеартинские отложения на большей части территории не вышли из зоны генерации нефти (Ro = 0.5— 1.3 %).

Зона нефти прогнозируется в западных и центральных частях, а на северо-востоке впадины, вероятно, зона газогенерации. В кунгурских отложениях преобразование ОВ в основном соответствует зоне нефтяного окна. Апокатагенез проявляется вдоль Урала и Пай-Хоя. Изоресплен-да Ro = 1.15 % проходит по центральной части впадины и разделяет ее по степени преобразованности пород на западную часть, где зрелость соответствует нефтяному окну, и восточную газоконденсатную и газовую. В уфимских отложениях преобразование ОВ на основной части территории не достигло градации МК3. Жестких стадий мезокатагенеза достигли угли и РОВ в северо-восточной части Коро-таихинской впадины, где в пределах надвиговых складок развиты угли марок Т, ОС и А.

На основании модели палеопрогрева и палеоглубин погружения толщ оценена фазовая углеводородная зональность ордовикско-девонских толщ впадины.

Ордовикские отложения на большей части впадины находятся на стадии поздней газогенерации. Верхнесилурийские толщи на западе в пределах Лабогейской моноклинали испытали катагенез стадий МК4, МК5, что соответствует газоконденсатоге-нерации. Нижнедевонские и вышележащие породы на западе еще не вышли из зоны нефтегенерации, и вполне возможно обнаружение здесь залежей нефти в нижне- и среднепалеозойских карбонатных коллекторах.

Современное гипсометрическое положение не соответствует палеоглубинам. Катагенетические разрезы из-за размыва толщ верхней перми, мезозоя и кайнозоя, практически по всей территории прогиба усечены

ОСВ, Ft, %

Рис. 3. Изменение параметров углей по разрезам Паэмбойского и Хальмеръюского месторождений (по: [5]).

Изменение показателей: 1, 2 — стадиального катагенеза, 1 — установленные, 2 — предполагаемые, 3 — орогенного катагенеза, установленные в восточных зонах

Варандей-Адзьвинская структурная зона

Лабогейская ступень

1-Вост. Сарембой депрессия

4 9-Нядейю

Коротаихинская в п а д

Вал Сарембой- Верхне- Вашуткино-

Гамбурцева Ве^^-Леккеиягинский вал ^^"^"Галотинские Адзьаинсхая депрессия дислокации

-7000-

-8000-

-9000-I

I--9000

-10000-

--10000

Рис. 4. Модель катагенетического разреза по линии профиля 15-РС (северная часть)

- 1.3-1.8(R<

- 1,8-2,0(R„, Ч

- 2,0-2,5 (Rl;l

15-Лабогейская

сверху. Современные гипсометрические отметки зон катагенеза подняты более чем на 1.5 км по сравнению с их палеоглубинным положением. В западных районах границы подняты на 1.5—2.5 км, а в восточных — на 3—5 км. Значительные размывы отложений и инверсия на последнем этапе тектонического развития привели к значительной дегазации недр и в то же время способствовали аккумуляции нефти в верхних горизонтах.

«Зараженность» углеводородами (УВ), вплоть до «продуктивной», отмечалось неоднократно (ВК-14, Халь-меръю, Коротаиха), но в целом промышленная оценка впадины на углеводородное сырье не выяснена.

Перспективы поисков залежей УВ могут быть связаны, прежде всего, с неантиклинальными ловушками. Залежи УВ могут быть обнаружены в дельтовых и баровых песчаниках в западной и центральной частях впадины. Залежи могут быть экранированы непроницаемыми породами при литологическом замещении, либо при стратиграфическом или тектоническом экранировании. Залежи могут быть связаны с монокли- нальными формопроявлениями. На моноклиналях возможно обнаружение залежей при гидродинамическом режиме пластовых вод вниз по падению пласта.

Для выявления перспективных площадей рекомендуется применение поверхностных геохимических методов совместно с различными геофизическими методами съемки.

Список литературы Катагенез органического вещества осадочных толщ Коротаихинской впадины в аспекте перспектив нефтегазоносности

- Атлас пермских углей Печорского бассейна / В. П. Куклев, И. В. Пичугин, А. В. Подмарков и др. М.: Научный мир, 2000. 232 с.

- Вассоевич Н. Б. О терминологии, применяемой для обозначения стадий и этапов литогенеза. Л.: Гостоптехиздат, 1957. С. 156-176.

- Главная фаза нефтеобразования / Н. Б. Вассоевич, Ю. И. Корчагина, Н. В. Лопатин, В. В. Чернышев // Вестник МГУ, 1969. № 6. С. 3-27.

- Неручев С. Г., Вассоевич Н. Б., Лопатин Н. В. О шкале катагенеза в связи с нефтегазообразованием // Тр. XXV сессии Междунар. геол. конгресса. М.: Наука, 1976. С. 47-62.

- Органическая геохимия и нефтегазоносность пермских отложений севера Предуральского прогиба / Под ред. Л. А. Анищенко. СПб.: Наука, 2004. 214 с.