Каталазная активность подзолистых почв и ее изменение при естественном лесовосстановлении на вырубках среднетаежных еловых лесов

Автор: Перминова Евгения Максимовна, Виноградова Юлия Алексеевна, Щемелинина Татьяна Николаевна, Лаптева Елена Морисовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 1-1 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассмотрено влияние восстановления растительного покрова после сплошнолесосечных рубок ельников черничных на каталитическую активность текстурно-дифференцированных подзолистых почв. Определены параметры варьирования каталитической активности в почвах коренного ельника черничного и лиственно-хвойного насаждения, сформировавшегося на вырубке 2001/2002 гг., оценен вклад ферментативной и неферментативной составляющей. В органогенных горизонтах подзолистых почв вклад активности фермента каталазы в суммарную каталитическую активность составляет 47-55 %, в минеральных подзолистых - 25 %. Максимальной каталазной активностью характеризуются органогенные горизонты почв, в минеральных она снижена в 6,5-8,3 раза. Установлено отсутствие достоверной разницы в величине каталазной активности между почвами целинного леса и вырубки. Основное влияние на параметры ферментативной активности в ряду исследованных почв оказывают погодные условия года, а не характер антропогенного воздействия.

Еловые леса, подзолистые почвы, вырубки, каталаза, каталитическая активность почв

Короткий адрес: https://sciup.org/148204339

IDR: 148204339 | УДК: 631.445.21:630*187:582.475(470.1-924.82)

Текст научной статьи Каталазная активность подзолистых почв и ее изменение при естественном лесовосстановлении на вырубках среднетаежных еловых лесов

Ферментативная активность почв – один из важнейших показателей, характеризующий их биологическое состояние (состояние почвенного биотического комплекса) и экологические условия функционирования [11, 24]. Количественные параметры содержания и активности почвенных ферментов тесно связаны с функционированием в почвах микроорганизмов, беспозвоночных животных, корневой системы растений, которые при жизни, а также в результате автолиза клеток после их смерти, выделяют значительное количество различных биогенных веществ, в т.ч. и ферментов [5, 12, 13]. Наличие в почвах ферментов определяет скорость и направление протекания процессов разложения растительного опада и синтеза гумусовых веществ. Комплексы ферментов, представленные в различных типах почв, существенно отличаются по активности биокаталитических реакций и ответной реакции на внешние воздействия, что позволяет использовать параметры фермен-

тативной активности для характеристики почв и оценки их экологического состояния. Первоочередное внимание в этом плане уделяется оценке активности в почвах ферментов, относящихся к классу оксидоредуктаз [11, 21, 23]. Это обусловлено тем, что оксидоредуктазы играют ведущую роль в регуляции скорости протекания в почвах окислительно-восстановительных реакций, лежащих в основе синтеза гумусовых веществ, а также в катализе биохимических процессов, протекающих в клетках живых организмов.

Наиболее часто в биологии и экологии почв из группы оксидоредуктаз используют определение активности фермента каталазы. Каталаза участвует в расщеплении перекиси водорода, образующейся при автоокислении многих органических веществ в клетках живых организмов, а также в почвах, до молекулярного кислорода и воды. Каталазная активность – достаточно устойчивый и информативный показатель при энзимологической диагностике почвенных разностей [6, 20]. Параметры активности фермента каталазы используют при изучении различных типов почв как с целью характеристики их биологических свойств [20, 24, 25], так и для оценки влияния различных антропогенных факторов на состояние почвенных систем [17, 26], включая воздействие на лесные экосистемы лесозаготовительной деятельности [1, 2, 4, 16, 28]. Однако, как свидетельствует анализ литературы, данные по влиянию рубок на изменение каталазной активности почв носят весьма противоречивый характер, что и предопределило цель настоящей работы.

Цель данной работы заключается в оценке каталазной активности подзолистых текстурно-дифференцированных почв и выявлении закономерностей ее изменения в процессе де-мутационной сукцессии при естественном лесовосстановлении после сплошнолесосечных рубок среднетаежных ельников черничных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектами исследования послужили почвы стационарного участка Института биологии Коми НЦ УрО РАН, где, начиная с 2005 г., проводится комплексное изучение последствий рубок главного пользования в экосистемах средней тайги [19]. Территориально стационар расположен в бореальной зоне европейского северо-востока России, в границах муниципального образования муниципальный район «Усть-Куломский» Республики Коми. Подробное описание выделенных для наблюдений участков, включая характеристику строения и свойств подзолистых текстурно-дифференцированных почв фонового участка и разновозрастных вырубок, приведены в ряде работ [7, 8, 14, 15, 27]. Для выявления закономерностей изменения ферментативной активности почв после рубок еловых лесов использовали два ключевых участка: ПП1 – фоновый, представлен коренным ельником черничным, и участок ПП2, на котором в зимний период 2001/2002 гг. проведена сплошнолесосечная рубка ельника черничного. В настоящее время на участке ПП2 сформировалось молодое лиственно-хвойное насаждение из березы, ели и пихты с участием рябины [15, 19]. Почвенный покров ключевых участков сложный, отличается пестротой и мел-коконтурностью. В его структуре преобладают подзолистые и подзолистые глееватые текстурно-дифференцированные почвы. Благодаря временному переувлажнению в первые годы после сведения древесной растительности, почвы участка ПП2 характеризуются развитием поверхностного оглеения и возрастанием в структуре почвенного покрова доли сложных подтипов подзолистых текстурно-дифференцированных почв – подзолистых поверхностно-глееватых с микропрофилем подзола [15].

Ферментативную активность почв изучали в органогенных (подгоризонты О1, О2, О3) горизонтах и минеральных подзолистых (EL[e]; EL[e,g]). Пробы почв отбирали на каждом выделенном участке в 9-10 кратной повторности в течение летне-осеннего периода 2008-2010 гг. и однократно – в августе 2013 г. Пробы почв доводили до воздушно-сухого состояния и готовили к исследованиям в соответствии с требованиями к подготовке образцов для проведения биохимических исследований [6, 23]. Активность каталазы определяли в смешанных образцах газометрическим методом в 3-кратной повторности [11, 23].

Метод основан на измерении скорости распада перекиси водорода при взаимодействии её с почвой по объему выделившегося кислорода. Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием пакета программ STATISTICA 10.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Как известно, каталазную активность проявляют практически все почвы. Наличие в почвах фермента каталазы связано с жизнедеятельностью преимущественно аэробных микроорганизмов [17, 24, 25]. Однако разложение перекиси водорода может осуществляться не только ферментом каталазой, но и присутствующими в почвах катализаторами абиотической природы [20, 21]. Ими могут быть органические соединения, глинистые минералы, различные химические элементы с переменной валентностью и т.д. При использовании газометрического метода можно определить суммарную каталитическую активность ( Σ КА) почвы – по количеству выделившегося кислорода при обработке перекисью водорода воздушно-сухого образца почвы, оценить вклад абиотических катализаторов (КАНФ) – по количеству кислорода, выделившегося при обработке перекисью водорода образца почвы, инактивированного при температуре 180 °С, и определить вклад фермента каталазы (КАФ) в каталитическую активность почв – по разнице между Σ КА и КАНФ.

Согласно полученным нами данным, суммарная каталитическая активность почв коренного ельника (ПП1) и лиственно-хвойного сообщества, сформировавшегося на вырубке (ПП2), варьирует в достаточно широких пределах (табл. 1). Максимальной величиной Σ КА отличаются подгоризонты лесной подстилки, в минеральном подзолистом горизонте она снижена в 3,6-4,1 раза. В органогенных горизонтах всех рассмотренных нами почв вклад ферментативной (КАФ) и неферментативной каталитической (КАНФ) активности в величину Σ КА составляет 47–55 %. В подзолистом горизонте, вне зависимости от фитоценоза (коренной еловый лес, вторичное лиственно-хвойное насаждение), на долю КАФ приходится 25 %, КАНФ – 75%.

Для почвы участка ПП1 отмечена тенденция возрастания вклада активности каталазы в величину Σ КА в направлении от верхней части подстилки к нижней: в подгоризонте О1 ее доля в суммарной каталитической активности составляет 50,6, в О2 – 51,8, в О3 – 54,6 %. Относительное возрастание в нижней части лесной подстилки величины КАФ связано с активной трансформацией здесь растительных остатков и синтезом гумусовых веществ, протекающих при существенной роли почвенной микробиоты – основного источника поступления ферментов в почву [3, 9, 12]. В почве участка ПП2 картина

Таблица 1. Пределы варьирования каталитической активности в почвах коренного ельника черничного (ПП1) и лиственно-хвойного насаждения (ПП2), сформировавшегося на вырубке 2001/2002 гг., см3 О2 ·г-1·мин-1

|

Горизонт (подгоризонт) |

Параметр |

^ КА |

КАФ |

КА нф |

|||

|

ПП1 |

ПП2 |

ПП1 |

ПП2 |

ПП1 |

ПП2 |

||

|

01 |

X |

9,0 |

8,5 |

4,6 |

4,2 |

4,5 |

4,3 |

|

±Д |

1,5 |

1,2 |

1,5 |

1,1 |

0,5 |

0,5 |

|

|

min |

4,0 |

2,8 |

0,0 |

0,2 |

2,0 |

2,6 |

|

|

max |

19,0 |

18,2 |

14,4 |

12,2 |

7,2 |

6,2 |

|

|

02 |

X |

8,6 |

9,1 |

4,5 |

4,4 |

4,1 |

4,8 |

|

±д |

0,8 |

1,1 |

0,9 |

1,1 |

0,4 |

0,6 |

|

|

min |

5,0 |

5,2 |

0,6 |

0,2 |

2,2 |

2,8 |

|

|

max |

13,8 |

16,2 |

10,4 |

10,0 |

6,6 |

8,4 |

|

|

03 |

X |

9,2 |

8,4 |

5,0 |

3,9 |

4,2 |

4,3 |

|

±д |

1,0 |

0,8 |

1,1 |

0,9 |

0,6 |

0,4 |

|

|

min |

4,4 |

5,2 |

1,4 |

1,0 |

2,4 |

2,8 |

|

|

max |

14,0 |

12,6 |

9,8 |

9,0 |

7,0 |

6,8 |

|

|

EL[e(g)] |

X |

2,3 |

2,3 |

0,6 |

0,6 |

1,7 |

1,7 |

|

±д |

0,5 |

0,5 |

0,3 |

0,3 |

0,4 |

0,4 |

|

|

min |

0,2 |

0,3 |

0,0 |

0,0 |

0,1 |

0,2 |

|

|

max |

3,6 |

4,5 |

1,9 |

2,6 |

3,2 |

3,4 |

|

Примечание. Здесь и далее: Σ КА – суммарная каталитическая активность; КАФ – активность фермента каталаза; КАНФ – неферментативная каталитическая активность; Х – среднее арифметическое; ±∆ – границы доверительного интервала (р < 0,05); min и max соответственно минимальное и максимальное значение показателя.

распределения вклада КАФ и КАНФ в величину Σ КА несколько меняется. Здесь доля активности фермента каталазы в органогенном горизонте снижается вниз по профилю от 49,3 (О1) к 48,0 (О2) и 47,1 (О3) %. Уменьшение доли КАФ может косвенно свидетельствовать о снижении активности функционирования почвенной микробиоты в почве вырубки.

Анализ данных по активности фермента каталазы (ферментативная каталитическая активность – КАФ) в почвах участков ПП1 и ПП2 показал следующее. Подгоризонты лесных подстилок рассмотренных нами почв отвечают, по градации Д.Г. Звягинцева [10], среднему уровню обо-гащенности ферментом каталазой – 3,9–5,0 см3 О2·г-1·мин-1 (табл.1). В отдельные сроки, в верхней части органогенного горизонта, величина КАФ может достигать 10,0–14,4 см3 О2 ·г-1·мин-1, что соответствует уровню почв, богатых ферментом каталазой. Однако в нижней части подстилки (подгоризонт О3) даже в наиболее оптимальные по условиям годы уровень содержания каталазы в исследованных нами почвах не выходит за пределы средней степени обогащенности.

Подзолистые горизонты характеризуются крайне низкой активностью фермента каталазы (табл. 1), соответствующей, по градации Д.Г. Звягинцева [10], очень бедному или бедному уровню обогащенности. В сравнении с органогенными горизонтами, в минеральной части почв она снижена в 6,5-8,3 раза. Такая картина в профильном распределении показателей каталазной активности характерна для почв таежных лесов [18], что обусловлено резким снижением биомассы и функциональной активности микроорганизмов при переходе от органогенных горизонтов к минеральным [22].

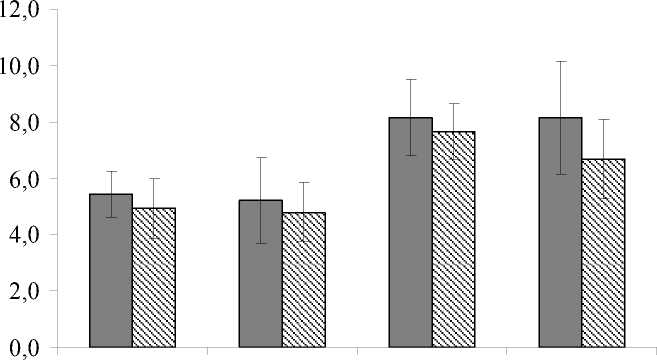

Оценка сезонной динамики каталитической активности проведена нами на примере данных, полученных в течение 2009 г. Как видно (рис. 1), почвы исследованных ключевых участков в летний (июнь-июль) и осенний (сентябрь-октябрь) периоды различаются по параметрам суммарной каталитической активности. В осенний период величина Σ КА возрастает, что связано со спецификой жизнедеятельности почвенной микробиоты, погодными условиями вегетационного периода и особенностями поступления свежего растительного опада. Холодное с избыточным количеством осадков начало летнего периода 2009 г. обусловило низкую микробиологическую активность почв, что нашло свое отражение в относительно невысоких значениях каталитической активности (рис. 1). Основной вклад в ее величину в этот период вносила неферментативная каталитическая активность (табл. 2).

□ ПП1

И ПП2

июнь июль сентябрь октябрь

Рис. 1. Изменение величины суммарной каталитической активности (ось Y, см3 О2 ·г-1·мин-1) подзолистых почв в течение летне-осеннего периода 2009 г.:

ПП1 – коренной ельник черничный;

ПП2 – молодое лиственно-хвойное сообщество, сформировавшееся на вырубке

Таблица 2. Изменение ферментативной (КАФ) и неферментативной (КАНФ) каталитической активности почв коренного ельника (ПП1) и молодого лиственно-хвойного сообщества (ПП2) в течение летне-осеннего сезона 2009 г., см3 О2 ·г-1·мин-1

|

Участок |

Горизонт |

Срок отбора |

|||||||

|

июнь |

июль |

сентябрь |

октябрь |

||||||

|

КА ф |

КА нф |

КА ф |

КА нф |

КА ф |

КА нф |

КА ф |

КА нф |

||

|

ПП1 |

01 |

1,9±0,8 |

4,1±0,8 |

0,2±0,0 |

4,7±0,4 |

5,7±1,6 |

2,9±1,9 |

7,4±0,5 |

3,7±0,3 |

|

02 |

2,3±0,8 |

3,9±0,3 |

2,3±1,0 |

4,6±0,7 |

6,0±0,9 |

3,7±0,6 |

5,1±1,0 |

4,0±0,5 |

|

|

03 |

3,1±1,0 |

3,2±0,9 |

2,2±2,1 |

4,2±0,7 |

5,3±0,8 |

3,7±0,8 |

5,9±0,8 |

3,4±0,5 |

|

|

EL[e] |

0,6±0,4 |

2,1±0,1 |

0,1±0,2 |

2,6±0,2 |

1,8±0,2 |

1,7±0,1 |

1,6±0,5 |

1,5±0,4 |

|

|

ПП2 |

01 |

3,0±1,3 |

3,7±0,3 |

1,9±0,4 |

4,5±0,4 |

4,9±0,3 |

3,4±0,0 |

3,6±0,5 |

4,0±0,5 |

|

02 |

1,6±0,5 |

3,7±0,3 |

1,0±0,7 |

4,3±0,4 |

4,4±0,5 |

3,7±0,3 |

4,7±1,0 |

4,3±0,3 |

|

|

03 |

1,9±0,3 |

3,3±0,3 |

1,5±1,8 |

3,8±1,4 |

4,3±0,8 |

4,1±0,3 |

2,8±0,5 |

4,1±0,3 |

|

|

EL[e,g] |

0,4±0,4 |

2,0±0,1 |

0,0±0,0 |

2,5±0,5 |

2,4±0,4 |

2,0±0,1 |

1,5±0,4 |

1,7±0,4 |

|

Аномально теплые погодные условия осеннего периода, которыми характеризовался 2009 г., и поступление дополнительных источников питательных веществ со свежим опадом способствовали активизации жизнедеятельности микробиоты и, соответственно, возрастанию каталитической активности подзолистых почв как в коренном еловом лесу, так и на вырубке (рис. 1). В этот период во всех горизонтах существенно возросла роль фермента каталазы, особенно в подгоризонтах лесной подстилки, где значения величины КАФ в 1,3-3,2 (ПП1) и 1,3-2,1 (ПП2) раза превысили показатели КАНФ (табл. 2). В минеральных подзолистых горизонтах вклад ферментативной и неферментативной составляющей в суммарную каталитическую активность, благодаря возрастанию активности фермента каталазы, оказался практически на одном уровне.

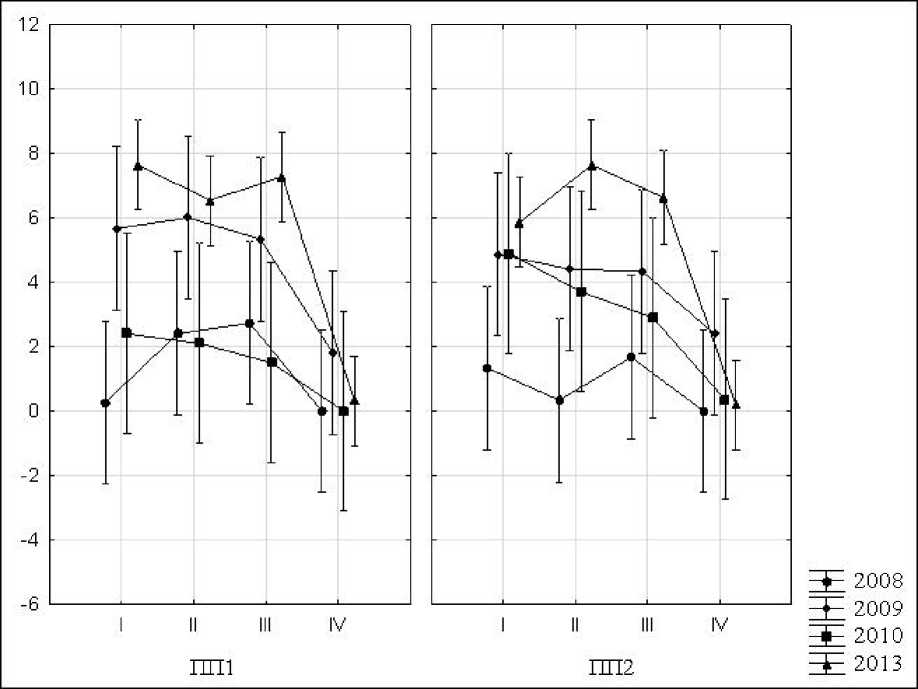

Во все годы наблюдений в минеральных подзолистых горизонтах исследованных нами почв коренного ельника черничного и молодого лиственно-хвойного насаждения активность фермента каталазы варьировала в незначительных пределах (рис. 2). И на вырубке, и в коренном еловом лесу минеральные горизонты по этому показателю существенно не отличались друг от друга. Горизонты лесных подстилок во все годы наблюдений характеризовались более высокими (в ряде случаев статистически достоверными для р<0,05) показателями каталазной активности, по сравнению с минеральными горизонтами. В зависимости от года наблюдения (т.е. в зависимости от конкретных погодных условий), ферментативная каталитическая активность (КАФ) органогенных горизонтов почвы вырубки может быть на одном уровне с почвами коренного елового леса,

Рис. 2. Изменение активности фермента каталазы по годам наблюдений в подгоризонтах лесной подстилки О1 (I), О2 (II) О3(III) и подзолистом горизонте (IV) почв коренного елового леса (ПП1) и молодого лиственно-хвойного сообщества (ПП2)

меньше ее, или превышать соответствующие показатели коренного елового леса (рис. 2).

С использованием многофакторного дисперсионного анализа нами была проведена оценка влияния на варьирование параметров каталазной активности комплекса следующих факторов: тип фитоценоза (градации: коренной лес, лиственно-хвойное сообщество вырубки), разновидность генетического горизонта (градации: органогенный, минеральный горизонт); срок отбора (градации: месяц отбора); год наблюдения (градации: год отбора проб). Анализ полученных за все годы данных показал, что наибольшее влияние на параметры каталазной активности оказал год отбора (F=42,04; p≤1·10-6). Влияние генезиса горизонта также оценивалось как достоверное (F=23,63; p≤1·10-6) и несколько превосходило влияние срока отбора (F=16,01; p≤1·10-6). Тип фитоценоза (т.е. в каких условиях почва формируется – в коренном еловом лесу или на его вырубке) существенного влияния на параметры каталазной активности в данном случае не оказывает (F=0,09; p=0,77). Таким образом, решающее воздействие на активность фермента каталазы в подзолистых текстурно-дифференцированных почвах принадлежит погодным условиям года, а не характеру антропогенного воздействия. Именно погодные условия года определяют конкретные экологические условия (температура, влажность) мест обитания почвенных микроорганизмов, играющих ведущую роль в формировании пула фермента каталазы в почвах и ельников черничных, и молодых лиственно-хвойных насаждениях, представленных на первых стадиях сукцессии растительного покрова после их сплошнолесосечных рубок.

ВЫВОДЫ

Определены параметры суммарной каталитической активности в подзолистых текстурнодифференцированных почвах коренного ельника черничного и молодого лиственно-хвойного насаждения, сформировавшегося после сплошнолесосечной рубки. Оценен вклад в ее величину неферментативной и ферментативной каталитической активности. Показано, что в подзолистых горизонтах почв ведущую роль играет неферментативная каталитическая активность (75%), в то время как в органогенных горизонтах вклад ферментативной и неферментативной каталитической активности близок по величине (47–55 %).

Установлено, что максимальной активностью фермента каталазы отличаются органогенные горизонты, в минеральных горизонтах уровень ферментативной каталитической активности снижен в 6,5-8,3 раза. Для сезонной динамики характерно возрастание активности фермента каталазы в осенний период как в подзолистых почвах коренного елового леса, так и молодого лиственно-хвойного насаждения.

Показано, что в биоклиматических условиях средней тайги основное влияние на параметры и динамику активности фермента каталазы в подзолистых текстурно-дифференцированных почвах оказывают погодные условия года, характер генетического горизонта и срок отбора, а не тип фитоценоза (коренной еловый лес, молодое лиственно-хвойное насаждение, сформировавшееся на вырубке). Полученные данные свидетельствуют о невозможности использования параметров каталазной активности для оценки экологического состояния подзолистых текстурно-дифференцированных почв после проведения сплошнолесосечных рубок среднетаежных ельников черничных.

Список литературы Каталазная активность подзолистых почв и ее изменение при естественном лесовосстановлении на вырубках среднетаежных еловых лесов

- Антонов, Г.И. Ферментативная активность почв после первого приема выборочной рубки в сосняках Красноярской лесостепи/Г.И. Антонов, И.Н. Безкоровайная, А.В. Климченко, Д.А. Семенякин//Вестник КрасГАУ. 2011. №7. С.61-66.

- Безкоровайная, И.Н. Биологическая активность почв после несплошных рубок в сосняках Красноярской лесостепи/И.Н. Безкоровайная, Г.И. Антонов, В.В. Иванов, Д.А. Семенякин//Хвойные бореальной зоны. 2010. XXVII, №3-4. С.238-342.

- Богатырев, Л.Г. Характеристика лесных подстилок при зарастании вырубок южнотаежной подзоны/Л.Г. Богатырев, Т.Г. Щенина, М.С. Комарова//Лесоведение. 1989. №7. С. 107-113.

- Горшенин, Н.М. Влияние рубок на биологическую активность дерново-подзолистой супесчаной почвы/Н.М. Горшенин, О.Н. Щербакова//Почвоведение. 1972. №5. С.115-123.

- Гулько, А.Е. Фенолоксидазы почв: продуцирование, иммобилизация, активность/А.Е. Гулько, Ф.Х. Хазиев//Почвоведение. 1992. №11. С.55-67.

- Даденко, Е.В. Изменение ферментативной активности при хранении почвенных образцов/Е.В. Даденко, К.Ш. Казеев, С.И. Колесников, В.Ф. Вальков//Почвоведение. 2009. №2. С. 1481-1486.

- Дымов, А.А. Изменение органического вещества таежных почв в процессе естественного лесовозобновления растительности после рубок (средняя тайга Республики Коми)/А. А. Дымов, Е. Ю. Милановский//Почвоведение. 2014. №1. С. 39-47.

- Дымов, А.А. Растительный опад в коренном ельнике и лиственно-хвойных насаждениях/А.А. Дымов, К.С. Бобкова, В.В. Тужилкина, Д.А. Ракина//ИВУЗ «Лесной журнал». 2012. № 3. С. 7-18.

- Загуральская, Л.М. Микробная трансформация органического вещества в лесных почвах Карелии/Л.М. Загуральская/Отв.ред. С.С. Зябченко, Б.Р. Стриганова. СПб.: Наука, 1993. 144 с.

- Звягинцев, Д.Г. Биологическая активность почв и шкалы для оценки некоторых ее показателей/Д.Г. Звягинцев//Почвоведение. 1978. №6. C. 48-54.

- Звягинцев, Д.Г. Методы почвенной микробиологии и биохимии/Д.Г. Звягинцев. М.: Изд-во МГУ, 1991. 304 c.

- Звягинцев, Д.Г. Почва и микроорганизмы/Д.Г. Звягинцев. М.: Наука, 1987. 245 с.

- Купревич, В.Ф. Почвенная энзимология/В.Ф. Купревич, Т.А. Щербакова. М.: Наука и техника, 1966. 187 с.

- Лаптева, Е.М. Изменение гумусного состояния среднетаёжных подзолистых почв под влиянием сплошнолесосечных рубок/Е.М. Лаптева, Н.Н. Бондаренко//Теоретическая и прикладная экология. 2015. №1. С. 34-43.

- Лаптева, Е.М. Изменение почв и почвенного покрова еловых лесов после сплошнолесосечных рубок/Е.М. Лаптева, Г. М. Втюрин, К.С. Бобкова, Д. А. Каверин, А.А. Дымов, Г. А. Симонов//Сибирский лесной журнал. 2015. № 5. С. 64-76.

- Медведева, М.В. Влияние лесозаготовительной техники на биологическую активность почв Карелии/М.В. Медведева, В.А. Ананьев, А.С. Яковлев//Экология и промышленность России. 2015. Т19, №9. С.42-48

- Наплекова, Н.Н. Ферментативная активность почв, загрязненных соединениями свинца/Н.Н. Наплекова, Г.И. Булавко//Почвоведение. 1983. №7. С. 35-40.

- Переверзев, В.Н. Современные почвенные процессы в биогеоценозах Кольского полуострова/В.Н. Переверзев. М.: Наука, 2006. 153 с.

- Путеводитель научной почвенной экскурсии. Подзолистые суглинистые почвы разновозрастных вырубок (подзона средней тайги). Сыктывкар, 2007. 84 с.

- Семиколенных, А.А. Каталазная активность почв северной тайги (Архангельская область)/А.А. Семиколенных//Почвоведение. 2001. № 1. С. 90-96.

- Тульская, Е.М. Сравнительное изучение каталазной и каталитической активности верхних горизонтов почв/Е.М. Тульская, Д.Г. Звягинцев//Почвоведение. 1979. №10. С.92-97.

- Хабибуллина, Ф.М. Микромицеты подзолистых и болотно-подзолистых почв в подзоне средней тайги на северо-востоке европейской части России/Ф. М. Хабибуллина, Е. Г. Кузнецова, И. З. Васенева//Почвоведение, 2014. №10. С.1228-1234.

- Хазиев, Ф.Х. Методы почвенной энзимологии/Ф.Х. Хазиев. М.: Наука, 2005. 252 с.

- Хазиев, Ф.Х. Системно-экологический анализ ферментативной активности почв/Ф.Х. Хазиев. М.: Наука, 1982. 204с.

- Хазиев, Ф.Х. Физико-географические аспекты и ферментативная активность почв/Ф.Х. Хазиев, И.К. Кабиров//Почвоведение. 1983. №11. С.57-65.

- Щемелинина, Т.Н. Диагностирование степени загрязненности почв нефтью по показателям ферментативной активности // Т.Н. Щемелинина, Е.И. Новоселова, Н.А. Киреева, М.Ю. Маркарова // Вестник ОГУ. 2007. №75. С.432-434

- Falsone, G. The effect of clear cutting on podzolisation and soil carbon dynamics in boreal forests (Middle Taiga zone, Russia)/G. Falsone, L. Celi, A. Caimi, G. Simonov, E. Bonifacio/Geoderma. 2012. Vol. 177-178. P. 27-38.

- Marshall, V.G. Impacts of forest harvesting on biological processes in northern forest soils/V.G. Marshall//Forest Ecol. and Manag. 2000. 133. № 1-2. Р. 43-60.