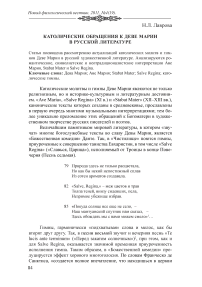

Католические обращения к Деве Марии в русской литературе

Автор: Лаврова Наталья Леонидовна

Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu

Рубрика: История литературы

Статья в выпуске: 4 (19), 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена рассмотрению актуализаций католических молитв и гимнов Деве Марии в русской художественной литературе. Анализируются романтические, символистские и неотрадиционалистские интерпретации Аве Мария, Stabat Mater и Salve Regina.

Дева мария, аве мария, католические гимны

Короткий адрес: https://sciup.org/14914319

IDR: 14914319

Текст научной статьи Католические обращения к Деве Марии в русской литературе

Католические молитвы и гимны Деве Марии являются не только религиозным, но и историко-культурным и литературным достоянием. «Ave Maria», «Salve Regina» (XI в.) и «Stabat Mater» (XII–XIII вв.), канонические тексты которых созданы в средневековье, прославлены в первую очередь многими музыкальными интерпретациями; тем более уникально преломление этих обращений к Богоматери в художественном творчестве русских писателей и поэтов.

Величайшим памятником мировой литературы, в котором «звучат» многие богослужебные тексты во славу Девы Марии, является «Божественная комедия» Данте. Так, в «Чистилище» поются гимны, приуроченные к совершению таинства Евхаристии, в том числе «Salve Regina» («Славься, Царица»), исполняемый от Троицы в конце Повечерия (Песнь седьмая).

79 Природа здесь не только расцветала,

Но как бы некий непостижный сплав Из сотен ароматов создавала.

82 «Salve, Regina,» – меж цветов и трав Толпа теней, внизу сидевших, пела, Незримое убежище избрав.

85 « Покуда солнце все еще не село, – Наш мантуанский спутник нам сказал, – Здесь обождать мы с вами можем смело»1…

Гимны, гармонически «подхватывая» слова и мелос, как бы вторят друг другу. Так, в песни восьмой звучит и вечерняя песнь «Te lucis ante terminum» («Перед закатом солнечным»)2, при этом, как и для Salve Regina, оказывается значимой временная приуроченность исполнения гимна. Таким образом, в «Божественной комедии» продуцируется эффект хорового многоголосия. По словам Франческо де Санктиса, «создается полное впечатление, что находишься в церкви 84

и слушаешь пение прихожан»3. При этом отсутствуют «выпадения» одиночных голосов из единого сонма или мольбы души о своем индивидуальном спасении. Гимны и литании славословят Царицу Небесную, заступницу человечества, путеводную звезду, дарующую надежду. Души в Чистилище также наделены упованием на спасение и вечную жизнь.

В песни третьей и в особенности тридцать второй, но уже «Рая», как кантилена, поется Аве Мария, а также антифон «Regina coeli» («Царица Небесная»), исполняемый в течение Пасхального времени.

Песнь III

Так молвила, потом запела «Ave, Maria», исчезая под напев, Как тонет груз и словно тает въяве4.

Песнь XXIII

127 Они недвижно представали взгляду, «Regina coeli» воспевая так, Что я доныне чувствую усладу5.

Песнь XXXII

85 Теперь взгляни на ту, чей лик с Христовым Всего сходней; в ее заре твой взгляд Мощь обретет воззреть к лучам Христовым…

91 Что ни одно из откровений Рая Так дивно мне не восхищало взор, Подобье бога так полно являя.

94 И дух любви, низведший этот хор, Воспев: «Ave, Maria, gratia plena!», – Свои крыла пред нею распростер.

97 Все, что гласит святая кантилена, За ним воспев, еще светлей процвел Блаженный град, не ведающий тлена6.

Песнь XXXIII

19 Ты – состраданье, ты – благоволенье, Ты – всяческая щедрость, ты одна – Всех совершенств душевных совмещенье!..

40 Возлюбленный и чтимый богом взор Нам показал, к молящему склоненный, Что милостивым будет приговор7…

Таким образом, поэма завершается величайшим гимном вселенской любви. Все упоминаемые песнопения звучат строго определенно, на «своем месте», образуя органическое целое. Введение в текст «Божественной комедии» гимнов подчинено разворачиванию анаго-гической смысловой перспективы произведения – восхождению, вознесению души.

Обратимся далее к актуализации католических обращений к Деве Марии в русской литературе, формировавшейся в православной среде.

В ливонской повести А.А. Бестужева-Марлинского «Замок Венден» (1821) показаны сцены мрачного «варварского» средневековья.

«“Ты произнес свой приговор, презрев суд божий благословенным оружием [Так мыслили в те варварские, непросвещенные времена. Всякая распря, всякая обида решалась оружием, и победитель считался оправданным самим судиею небесным. (Примеч. автора.)]”, – сказал Серрат, и последняя слеза до сих пор невинной совести канула на убийственное лезвие кинжала.

День навечере, солнце тихо садится, и лучи его, как бы нехотя, меркнут в цветном зеркале окон венденских . Зарево гаснет, – угасло, и холодный туман уже встретился с мраком востока.

Ужин в замке окончился: тяжкий стакан празден, и магистр, как домовод <...> отбирает отчет дневной работы, назначает утреннюю, распределяет кары. Угрозы его вторятся готическими сводами и заставляют трепетать подобострастных вассалов. Наконец патер возвышает голос вечерней молитвы, и все домашние на коленах читают за ним “Credo” и “Ave Maria”. Земные поклоны заключают молитву; каждый целует распятие, и вот огни замелькали по коридорам, голоса едва перешептываются с отголосками; но скоро умолкает самый шелест шагов, и мертвый сон воцарился повсюду»8.

Чтение Аве Мария является неизменным атрибутом завершения дня. Однако произнесение молитвы совершается автоматически, без наделения ее духовным смыслом, более того, создается зловещая мертвенная атмосфера . Чрезвычайная жестокость и пролитие невинной крови якобы благословляются свыше, обращение к Пресвятой Деве воспринимается как объединяющий лозунг, своего рода «пароль» для посвященных.

Характерна амбивалентная трактовка образа героя, совершается попытка оправдать его злодеяния: «Ненавижу в Серрате злодея; но могу ли вовсе отказать в сострадании несчастному, увлеченному духом варварского времени, силою овладевшего им отчаяния?..»9.

В стихотворении А.С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный...»10 (1829) выразительно проявлено романтически вольное обращение с латинским каноническим текстом.

й

Полон верой и любовью, Верен набожной мечте, Ave, Mater Dei кровью Написал он на щите.

Такое воззвание к Деве Марии представляет собой скорее восторженное восклицание, а не тихое моление. Занимательно сопоставление двух редакций этого стихотворения. В приводимом фрагменте из первой редакции, предназначавшейся к печати, но не вышедшей в свет по цензурным причинам, как в образе рыцаря, так и в латинском лозунге, характеризующем Богоматерь, акцентирована семантика девственности:

Тлея девственной любовью, Верен набожной мечте, Ave, sancta virgo кровью Написал он на щите.

Фраза «Lumen coelum, sancta rosa!» («Свет небес, святая роза») является, по-видимому, пушкинской инновацией, к тому же содержащей грамматическую неточность: правильно coeli (ср. у Данте). Примечательно, что в неопубликованном варианте было корректное написание «Lumen coeli».

Согласно точному определению М.М. Бахтина, в культуре монологического «восприятия познания и истины» «только ошибка индивидуализирует»11. Тексты здесь строго каноничны, исконно определены и не предполагают свободного интерпретирования. Если в религиозный текст вносятся какие-либо уточнения или добавления, то они неизменно получают официальное одобрение церкви12.

Богородица предстает в образе Прекрасной Дамы, «святыни красоты». Следует подчеркнуть, что у Пушкина сохраняется лишь основа куртуазной модели. В средневековой литературе дама обладает неземной красотой, но она горделива и неприступна, повергает трубадура в отчаяние своим высокомерием. У ренессансных авторов возлюбленная наделяется чертами святых дев и самой Мадонны, однако страстная любовь к Богоматери как к земной женщине попросту немыслима в эпоху рефлективного традиционализма.

Проводил он целы ночи Перед ликом пресвятой, Устремив к ней скорбны очи, Тихо слезы лья рекой.

Заслуживает быть отмеченным, что в первоначальном варианте было «устремив к ней страстны очи».

Специфика такого культа поклонения Деве Марии преломляется в избирательном характере религиозной веры рыцаря:

Несть мольбы Отцу, ни Сыну, Ни святому Духу ввек Не случилось паладину, Странный был он человек.

Таким образом, пушкинский бедный рыцарь не средневековый Роланд, в рукояти меча которого среди прочих христианских реликвий хранится «кусочек платья пресвятой девы Марии»13 («Песнь о Роланде», перевод О.Э. Мандельштама). Его единичная вера в Богородицу, несмотря на особое почитание Девы Марии в католичестве, представляет собой исключительное, внепарадигмальное для своего времени явление и становится возможным только в романтическом творчестве.

В балладе В.А. Жуковского «Братоубийца» (1832), являющейся переводом «Пилигрима» И.-Л. Уланда («Der Waller»), отражено покровительство Марии морякам и путешественникам.

На скале приморской мшистой, Там, где берег грозно дик, Богоматери пречистой Чудотворный зрится лик;

С той крутой скалы на воды Матерь божия глядит И пловца от непогоды Угрожающей хранит.

Каждый вечер, лишь молебный На скале раздастся звон, Глас ответственный хвалебный Восстает со всех сторон;

Пахарь пеньем освящает Дня и всех трудов конец, И на палубе читает «Ave Maria» пловец14.

В католичестве один из эпитетов Богородицы – «Звезда Моря»15, так взывали к ней, в частности, застигнутые бурей моряки. Примечательно, что в тексте произведения в имени Мария обнаруживается окказиональное ударение.

Благодатного Успенья Светлый праздник наступил;

Все окрестные селенья

Звон призывный огласил; Солнце радостно и ярко,

Бездна вод светла до дна, И природа, мнится, жаркой Вся молитвою полна16.

В праздник Успения верующие прославляют Богоматерь, представшую, как Царица, на престоле по правую руку от Сына, принявшую под покровительство род человеческий и ходатайствующую за него перед Создателем. Успение Богородицы служит назиданием, что смерть не есть уничтожение человеческого бытия, тление и разрушение, а переход от земной жизни к небесной, к бессмертию. Однако в балладе акцентирован отнюдь не религиозный смысл праздника, а скорее мифопоэтическое торжество природных сил, ибо август – время созревания урожая, наиболее благодатная, «жаркая» пора года.

В «Ave Maria» (1840) В.И. Красова от канонического текста остается лишь название, автор создает свою индивидуальную молитву.

Коленопреклонен, с смятенным сердцем я Приветствую тебя, владычица моя!..

Небес владычица! Услышь мое моленье:

Да загорит и мне звезда преображенья,

Да духом скорбным я восстану, укреплюсь,

Да пред тобою вновь и плачу и молюсь... Приветствую тебя – на светлых небесах, С душой измученной, с слезами на очах!17

В стихотворении преломляется имманентное культуре обособленного Я-сознания включение божественного в субъективную сферу. Такое обращение к Матери Божьей являет собой солипсическую проекцию, не хоровое пение во славу Марии, а одинокое слезное моление о спасении и врачевании собственной израненной души.

«Ave Maria» в интерпретации А.А. Фета (1840-е гг.) представляет собой четыре строки, идущие от сердца.

«Ave Maria!..» Лампада тиха.

В сердце готовы четыре стиха: «Чистая Дева, скорбящего Мать, Душу проникла Твоя благодать. Неба Царица, не в блеске лучей, – В тихом предстань сновидении ей!» «Ave Maria!..» Лампада тиха...

Я прошептал все четыре стиха18.

Знаменательна семантическая переакцентуация: эпитет «чистая» взамен традиционного «пречистая»; «скорбящего Мать», а не скорбящая мать; благодать Марии проникла в душу героя, в то время как в каноническом тексте сама Дева полна благодати. Проговаривание про себя собственных стихов воспринимается в качестве самоутешения, являет собой автокоммуникацию, а не самотрансцендирование.

В культуре уединенного сознания каждый творческий индивидуум создает собственную молитву в недрах своей души, тем самым только усиливается вселенская тоска, общечеловеческая отчужденность и разрозненность.

В поэме А.Н. Майкова «Две судьбы» (1845) упоминание о чтении Аве Мария служит для воссоздания западноевропейского культурного колорита, определенного исторического контекста.

И вот пред ним часовня. Вяз зеленый Над ней раскинул листьев темный свод, И теплилась лампада пред мадонной. Две женщины склонились перед ней: Старушка Ave Maria читала, И подле Нина грустная стояла.

В ее руках венок был из лилей, И капли слез струились из очей19.

Как и в других приводимых нами фрагментах, произнесение молитвы приурочено к вечернему времени, неизменно связано с душевной болью, скорбью, тризной надежд, сопрягается с семантикой девственности, чистоты (лилия как эмблема непорочности, символ Девы Марии и святых дев).

В «рассказе XII века» «Дракон» А.К. Толстого (1875) набатный звон к Аве Мария предвещает беду.

Свернули мы, где солнечных лучей Не пропускали тени вековые, Навстречу ж нам, шумя, бежал ручей.

Лишь тут снял шлем с усталой головы я, И в отдаленье ясно услыхал, Как колокол звонил к Аве Мария.

И тяжело средь этих мрачных скал, И душно так, как бы в свинцовом скрине. Мне сделалось. «О Гвидо, – я сказал, –

Недоброе предчувствие мне ныне Сжимает грудь: боюся, что с пути Собьемся мы тут, в каменной пустыне!»20

В поэме «Дон Жуан» слуга заглавного героя Лепорелло, представляясь священником, дабы содействовать «проделке» безбожника Жуана, заставляет офицера, привыкшего к неукоснительному подчинению и строгой иерархии, в качестве наказания читать молитвы.

Лепорелло

Как? Ты смеешь отвечать?

Епитимью тебе! Епитимью!

Бей каждый день сто пятьдесят поклонов, И на коленях тридцать патерностров И пятьдесят читай Ave Maria!

Ну что? Чего стоишь? Беги в Севилью И объяви, что видел!..

Вот приказанье... На, ступай, да помни: Ста два поклонов! Сорок патерностров!

И семьдесят Ave Maria в день!21

Прием градации, развернутый в данном фрагменте, используется для создания комического эффекта; производится пародийное снижение, тем самым героем совершается высмеивание пустой набожности, профанирование сакральных текстов.

Вяч. Иванов так осмысляет особость романтической религиозности М.Ю. Лермонтова и его поклонения Богоматери: «…ибо был он верным рыцарем Марии. Милости Матери Божией в молитве, исполненной религиозного пыла и душевной нежности, он до конца жизни поручает не свою душу, покинутую и огрубевшую, но душу избранную и чистую девы невинной, безоружной перед злом мира. Ave Maria, ангельский привет Марии, является неистощимым источником благоговейного умиления и утешения»22.

В стихотворении «Gratiae plena» («Благодати полная») Вяч. Иванова возникает масштабный мифопоэтический образ богини-матери, «неопалимой купины»23, воплощающей великолепие и пышность природы, что очевидным образом отсылает к культу Вселенской Матери.

Д.С. Мережковский в своем стихотворении «Stabat Mater» (1899) трансформирует образность католического гимна.

Не отринь меня, о Дева!

Дай и мне стоять у Древа,

Обагренного в крови, Ибо видишь – сердце жаждет Пострадать, как Сын Твой страждет. Дева дев, родник любви, Дай мне болью ран упиться,

Крестной мукой насладиться, Мукой Сына Твоего;

Чтоб, огнем любви сгорая,

И томясь, и умирая, Мне увидеть славу рая В смерти Бога моего24.

«Stabat Mater» – самое пронзительное по глубине душевной скорби из всех песнопений Богоматери. В стихотворении же Мережковского преломляется неоромантическая маска несчастного изгнанника, покинутого всеми, ненасытная жажда трансцендентного. Его молитва – насквозь субъективна, это скорее средство самообосо-бления, отчуждения от мира и всего человечества.

В стихотворении «На форуме» М. Волошина (1900) восклицание «Ave Maria», венчающее этот гимн вселенской красоте, произнесенное в вечернее время, акцентирует значимость ночного «призрачного» хронотопа в неоромантической поэзии.

Вечер... И форум молчит. Вижу мерцанье зари я.

В воздухе ясном звучит: Ave Maria!25

В волошинском «Гностическом гимне Деве Марии» (1907) Мария уподобляется Афродите.

Марево-Мара, Море безмерное, Amor-Maria –

Звезда над морями!.. В пенные крылья Свои голубиные Морем овита,

Из влаги рожденная – Ты Афродита – Звезда над морями... Море – Мария!26

Эмфатируется генеалогическая связь имени Мария с морской стихией, ассоциируемой с языческой богиней любви. Венера, как известно, именуется синей звездой. В воображении читателя возникает, таким образом, мифопоэтический образ небесного моря.

В своей интерпретации Аве Мария И. Северянин (ок. 1910) также следует романтической традиции.

О, Дева-Мать, возрадуйся блаженно! Господь с Тобой, носившая Его, Хранителя бессмертья моего!

Да будешь Ты меж жен благословенна, Благословен плод чрева Твоего!27

Канонический текст в символистской практике художественного письма является субстратом для написания собственной молитвы, служит утверждению своей самости («бессмертья моего»). Принятое в Аве Мария обращение «мы» агрессивно заменяется авторским «я». Таким образом, разительно смещение акцентов: не Пресвятая Дева, а Я становится смысловым центром произведения.

Далее приведем фрагмент из романа «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро» (1919) М. Кузмина. «Все шарахаются разом, будто сам Климент XIII пастырским помелом перегоняет паству с места на место. С горы льется ручей, пестрый, словно кухарка вылила ведро, где куски и томата, и моркови, и зеленого лука, капуцинов, свеклы, и красного перца, и жирная жидкость. <…> Треск вееров, – арлекин сделал неприличный жест. Блестят глаза и густо хрустальный смех исчезает в повечеревшем небе. <…> Виден месяц. Где же мечеть? Он один повис без минарета. С Палатина потянуло свежей землей и травою. Прощай, день! Соседнее Ave Maria звякает, как мирное стадо»28.

Анагогический смысл молитвы беспощадно вытесняется профанным, ощутимо воздействие тенденции десакрализации. Создается эффект эклектичности за счет хаотического нагромождения отдаленных друг от друга и никак не сопрягаемых семантически образов и реалий.

Схожая трактовка обнаруживается и у Георгия Иванова в «Распаде атома» (1938): «Я иду по улице, думаю о Боге, всматриваюсь в женские лица. Вот эта хорошенькая, мне нравится. <…> Я думаю о Франции вообще. О девятнадцатом веке, который задержался здесь. О фиалочках на Мадлен, булках, мокнущих в писсуарах, подростках, идущих на первое причастие, каштанах, распространении триппера, серебряном холодке аве Мария»29. Поразительно, что Аве Мария, наиболее теплая, милующая молитва, наделяется эпитетом «холодная». Возвышенная семантика Аве Мария напрочь нивелируется семантическим окружением. Создается ощущение мертвенности, отчуждения, эсхатологизма. Тем самым прочно укрепляет свои позиции присущая современному человеку «холодная и жестокая эмоционально-волевая установка, совершенно лишенная каких бы то ни было любовно-милующих и эстетических элементов»30.

Таким образом, культуре радикализованного эгоцентрического сознания присуще стремление дезорганизовать душу и сознание читателя, воздействовать на низменное в человеческом существе. При этом прокламируемый интерес к сложному, замысловатому подменяет собою интерес к глубокому, духовному. И делается это – сознательно. «Настолько двусмысленными стали религиозные понятия, одновременно эмансипированные от своего “канонического” смысла и не теряющие неких притязаний на этот смысл»31.

Обратимся к рассмотрению особенностей претворения католических песнопений в художественном творчестве выразителей неот-радиционализма32, «душой» и совестью которого в русской литературе явилась поэзия А.А. Ахматовой.

В ранней поэме Ахматовой «У самого моря» (1914) оказывается актуализированной католическая образность.

Падали с неба крупные звезды, В нижней церкви служили молебны О моряках, уходящих в море, И заплывали в бухту медузы, Словно звезды, упавшие за ночь, Глубоко под водой голубели33 <…>

И вышивала плащаницу, Бредила даже во сне работой; Слышала я, как она шептала:

«Плащ Богородицы будет синим»34 <...>

А высоко взлетевшее небо, Как Богородицын плащ, синело, – Прежде оно таким не бывало35…

Именно в католической традиции плащ Богородицы синего цвета36, символизирующего небесную чистоту совершеннейшей из людей, но в то же время неизбывную скорбь. Это цельный, незапятнанный цвет, недосягаемый, как само небо. Плащ Девы Марии, расшитый звездами, уподобляются спасительному свету маяка для всех странствующих и страждущих.

Так, в «Средневековье» Н. Гумилева можно найти такой фрагмент:

Но мы спокойны, мы поспорим Со стражами Господня гнева, И пахнет звездами и морем Твой плащ широкий, Женевьева37.

Синий цвет имел определяющую значимость для средневековых готических соборов, поскольку он преобладал на витражах, в резуль- тате чего создавался особый эффект синего «глубинного» свечения, подлинного сияния духовности38.

Многих исследователей привлекало и «загадочное» восклицание «O Salve, Regina» в поэме Ахматовой «Путем всея земли»39.

И красная глина.

И яблочный сад...

О Salve, Regina! – Пылает закат40.

На наш взгляд, однако, не стоит отыскивать какие-либо автобиографические соответствия, ибо в поэме речь идет о вневременном присутствии личности в мире. Это гимн, читаемый человеком, бесконечно строгим к себе самому, этически-эстетическая позиция которого чиста и безукоризненна. Героиня произносит эти слова, обращенные к Царице Небесной, не от себя самой, а от всего человечества. Ее «солнечный» стих, «оброненный нищим», лишь «поднят»41 ею.

Я плакальщиц стаю

Веду за собой.

О, тихого края

Плащ голубой !42.. (курсив мой. – Н.Л .)

Согласно Литургии часов, Повечерие (Completorium), в которое исполняются Мариины антифоны, носит характер подготовки души к переходу в вечность.

Произнесенная строка из гимна Пречистой Деве служит разворачиванию широкой смысловой перспективы: будто бы неожиданно перед мысленным взором читателя вырисовываются контуры богатого семантического поля, поначалу только предвосхищаемого, намечающегося, но вскоре становящимся проекцией скрещения смысловых лучей, «испускаемых» поэтическим текстом.

Говоря словами гимна, Дева Мария – всех скорбящих радость, «звезда путеводная», «исток святой, от которого миру свет рожден», «жизнь, отрада и надежда наша», «Матерь милосердия», дарующая человечеству возможность достигнуть радости вечной жизни.

К Тебе взываем в изгнании, чада Евы, к Тебе воздыхаем, стеная и плача в этой долине слёз. через Ее благодатное заступление, от угрожающих зол и смерти вечной избавимся.

Скитания, изгнанничество героины поэмы соотнесены с временной перспективой, словно созвучны бегу времени.

Стеклянной стеною

Струился мороз43.

Великую зиму Я долго ждала, Как белую схиму Ее приняла44.

По капелькам льется

Душистый апрель45.

Суровый зимний холод сменяется апрельским теплом, что манифестирует наступление Пасхального времени. За солнечным закатом непременно последует восход, ибо не может быть иначе.

«После этого изгнания». Человек, как блудный сын, возвращается к Отцу после скитаний и многих испытаний, претерпеваемых им в земной жизни. В то же время, сродни наитию, наступает осознание ненапрасности земного бытия, что становится возможным только в стойкости духа и способности пронести веру сквозь катастрофические времена оскуднения милующего начала.

В поэме «Реквием» претворена образность гимна «Stabat Mater».

Ни сына страшные глаза – Окаменелое страданье46.

А туда, где молча Мать стояла, Так никто взглянуть и не посмел47.

И я молюсь не о себе одной,

А обо всех, кто там стоял со мною48…

Для них соткала я широкий покров

Из бедных, у них же подслушанных слов49.

Страдающая мать уподобляется Богородице, Дочери своего же Сына. Героиня поэмы молится о всех других, за все человечество, она растворена в чужом горе, ее собственная индивидуальность избывает-ся50. Ее личная скорбь преображается в стояние, а точнее предстояние за все человечество.

Таким образом, строки католических гимнов в творчестве Ахматовой оказываются сгущенными до «сочного» аллюзивного сло-ва51, органично вплетены в канву поэтического текста, не «выбиваются» и не выглядят обособленным насильственным привнесением (традиция, несомненно, унаследованная от Данте).

Порой слова избыточны, ибо за произнесением молитвы наступает тишина, Откровение, а без этого в искусстве и в жизни нет таинства Воскресения, нет потрясения жен, увидевших отваленный камень и пустой гроб…

Дело отнюдь не в истовости веры, а в безукоризненной духовнонравственной позиции человека, глубочайшем проникновенном осознании одухотворенности бытия, следовании надличностной цели. «И молитвы пречистое слово / Исцеляет болящую плоть»52.

Список литературы Католические обращения к Деве Марии в русской литературе

- Данте Алигьери. Божественная комедия. М., 1961. С. 264

- Данте Алигьери. Божественная комедия. М., 1968. С. 188

- Чистяков Г. Мы шли все выше//Русская мысль. 1998. № 4211. 26 февраля

- Данте Алигьери. Божественная комедия. М., 1961. С. 449

- Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения: в 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 73

- Пушкин А.С. Собрание сочинений: в 10 т. М., 1959. Т. 2. С. 248-249

- Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского. Киев, 1994. С. 62

- Мандельштам О.Э. Собрание сочинений: в 2 т. М., 1991. Т. 2. С. 322

- Жуковский В.А. Собрание сочинений: в 4 т. М.; Л., 1959. Т. 2. С. 218

- Жуковский В.А. Указ. соч. Т. 2. С. 218

- Красов В.И. Стихотворения. URL: az.lib.ru/k/krasow_w_i/text_0030.shtml (дата обращения 10.07.2011)

- Фет А.А. Лирика. М., 1966. С. 25

- Майков А.Н. Избранные произведения. СПб., 1901. С. 157

- Толстой А.К. Дракон. URL: http://az.lib.ru/t/tolstoj_a_k/text_0120.shtml (дата обращения 10.07.2011)

- Толстой А.К. Дон Жуан. URL: http://az.lib.ru/t/tolstoj_a_k/text_0040.shtml (дата обращения 10.07.2011)

- Иванов Вяч. Собрание сочинений: в 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. C. 379

- Там же. Т. 3. C. 19

- Мережковский Д.С. Стихотворения. URL: http://www.stihi-rus.ru/1/Merezhkovskiy/50.htm (дата обращения 7.07.2011)

- Волошин М.А. Стихотворения и поэмы. Париж, 1982. Т. 1. С. 12

- Северянин И. Златолира. М., 1916. С. 23

- Кузмин М. Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро. М., 1990. С. 37-38

- Иванов Г. Распад атома. URL: http://lib.ru/RUSSLIT/IWANOWG/raspad.txt (дата обращения 10.07.2011)

- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 45

- Аверинцев С.С. Судьба и весть Осипа Мандельштама//Мандельштам О.Э. Сочинения: в 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 26

- Тюпа В.И. Постсимволизм: Теоретические очерки русской поэзии XX века. Самара, 1998.

- Тюпа В.И. Литература и ментальность. М., 2009.

- Хализев В.Е. Теория литературы. М., 1999. С. 365

- Ахматова А.А. Сочинения: в 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 124

- Гумилев Н. Колчан. Пг., 1916. С. 45

- Мандельштам О.Э. Франсуа Виллон//Мандельштам О.Э. Собрание сочинений: в 2 т. М., 1991. Т. 2. С. 141

- Гончарова Н.Г. «Путем всея земли» как «новая интонация» в поэзии Анны Ахматовой. URL: www.akhmatova.org/articles/articles.php?i=166 (дата обращения 10.07.2011)

- Кац Б., Тименчик Р. Анна Ахматова и музыка. URL: www.akhmatova.org/bio/kats_tim/kats_tim.htm (дата обращения 10.07.2011)

- Цветаева М.И. Собрание сочинений: в 7 т. М., 1994. Т.1. С. 403

- Тюпа В.И. Дискурсные формации. М., 2010. С. 129-132, 275-293

- Ахматова А.А. Четки. Anno Domini. Поэма без героя. М., 2005. С. 198.