Кавказ в трудах зарубежных и российских путешественников и исследователей

Автор: Психомахова Аминат Рашидовна

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: Среда. Культура. Человек.

Статья в выпуске: 1 т.6, 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена рассмотрению деятельности российских и путешественников и исследователей по изучению и систематизации имеющихся сведений о красивейшем уголке России - Кавказе. Маршрутные описания и наблюдения дают возможность показать особенности исследуемых местностей Кавказского региона. Участники академических исследований и путешествий представляет важные материалы для углубленного изучения природных ресурсов, флоры и фауны. Особый интерес в освещении этой проблемы представляют труды европейских авторов.

Путешественники, исследователи, экспедиции, горские народы, кавказ

Короткий адрес: https://sciup.org/140206137

IDR: 140206137

Текст научной статьи Кавказ в трудах зарубежных и российских путешественников и исследователей

Кавказ — один из интереснейших и красивейших регионов России — издавна привлекал внимание путешественников и ученых. Первые упоминания о предках народов Кавказа встречаются у греческих и римских авторов VI века до н.э. — I в.н.э., которые описывали общественную жизнь и хозяйственную деятельность адыгских народов [1]. Средние века отражены в свидетельствах византийских и арабских авторов V–X веков и русских летописях этого периода. Материалы о жизни народов Кавказа в период борьбы с монголо - татарами встречаются у персидских, арабских, монгольских и западных авторов [2]. Дипломатические документы XVI века фиксируют сведения о народах Северного Кавказа, о посольствах в Москву, о борьбе горцев с крымско-турецкой агрессией. К географическим исследованиям XVIII века относится «Книга Большому Чертежу» [3].

Огромный вклад в систематическое изучение природных ресурсов России внес Петр I, заложил основы экспедиционных исследований. Создание Академии наук диктовалось потребностями роста промышленности, укреплением Российского государства и его внешнеполитическими амбициями. Именно в этот период были организованны поездки отдельных ученых на Кавказ с целью сбора зоологических и биологических коллекций, минералов, а так же изучения жизни народов населяющих исследуемые территории [4].

В составе экспедиционных отрядов преобладали ученые, приглашаемые из-за рубежа. Немец Иоганн-Густав Гербер, выполняя правительственные задания, в 1728 г. был командирован на Кавказ, где описал местности, социальную структуру и быт населения. П. Потемкин был инициатором ряда правительственных мероприятий. Составленное Потемкиным «Краткое описание о кабардинских

Горы Архыза [20]

В 1772 г. начал свое первое путешествие на Кавказ из Сарепты через Прикумские степи в Моздок и дальше вниз по Тереку исследователь Самуил Готлиб Гмелин. Исходным пунктом путешествия была Астрахань, дальнейший маршрут проходил по Северо-Восточному Предкавказью и дальше — на Восточное побережье Каспийского мо- народах» [5]. В его сочинениях встречается сообщение об аталычестве. Находясь длительное время на Кавказе, он написал о знакомстве с Гюльденштедтом. Иоганн Антон Гюльденштедт — натуралист, путешественник, доктор медицины, с 1771 г. действительный член Российской Академии наук, в ходе экспедиции посетил все доступные в то время местности бассейна Терека, верховьев Кумы. В своих работах естествоиспытатель впервые описал фауну района Пятигорья, горы Бештау, Кавказских Минеральных Вод. Первоначально Академия наук поручила Гюльденштедту посетить лишь Астраханскую губернию, но затем маршрут путешествия был значительно продлен, и в результате ученый провел в разъездах семь лет. Гюльденштедт обследовал притеречные районы, детально описал фауну и растительность пойменных лесов, а также предкавказских степей. В его сочинениях дается характеристика природных комплексов, степени их освоения, населения и его занятий. Приводятся многочисленные сведения о животном мире, особенно о млекопитающих и птицах. В частности, результатом путешествий этого ученого стало описание шести новых видов млекопитающих, в том числе тура (Carpa caucasica), данные о которых вошли в первую сводку по териофауне Кавказа [6].

ря [7].

Впоследствии эти ценные научные наблюдения, записи и дневники путешествия были обработаны П.С. Палласом и изданы в 1777–1806 гг. в трех томах. Пал-лас — ученый-естествоиспытатель, академик — во время своего путешествия по России исследовал предкавказские степи и часть предгорий северного склона Большого Кавказа, дав при этом характеристику уничтожения лесов и распашки степей, описав много новых видов животных. В классическом произведении «Zoographia Rosso-Asiatica», вышедшем в 1811 году, приводятся сведения о животном мире Предкавказья (включены некоторые данные о млекопитающих Северного Кавказа) [8]. В 1811 году Паллас на собственные средства предпринял путешествие в южные провинции Российской империи. Эта поездка охватила Поволжье, Прикаспийскую низменность, Кумо-Манычскую впадину, район Кавказских Минеральных Вод и Таманский полуостров. Другая работа Палласа «Записки о путешествии в южные наместничества Российского государства в 1793–1794 гг.», наряду с обширными географическими и этнографическими сведениями о народах Кавказа, содержала краткие зоологические сведения, в том числе о некоторых млекопитающих [9].

И.П. Фальк также объехал, в основном, Восточное Предкавказье, отчасти захватив и восточные районы Центрального Предкавказья, и дал описания природных ресурсов этих районов [10].

В начале 1828 г. император Николай I отдал приказ военному министру А.И. Чернышеву о необходимости составления свода материалов о горских и кочевых народах Кавказа. Назначенные офицеры не справились с систематизацией собранного материла, и эту работу передали И.Ф. Бла-рамбергу, который в 1833 г. представил двухтомное сочинение «Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа», написанное на французском языке. Рукопись хранилась под грифом «совершенно секретно» и могла быть использована только офицерами Генерального штаба. Спустя несколько лет была использована военным историком Дубровиным при написании своего труда [11].

Фредерик Дюбуа де Монперэ (швейцарский француз), по специальности геолог, натуралист, археолог, за свою жизнь совершил немало интересных путешествий. Но самым интересным и оригинальным было путешествие на Кавказ. Дюбуа приехал в Россию весной 1833 года и почти сразу же отправился в Крым, а оттуда на Северный Кавказ. Он совершил путешествие на русском военном корабле вдоль всего Черноморского побережья Кавказа, а затем объехал Западное Закавказье до Тифлиса включительно. В результате скопился большой материал, который он изложил в своем обширном шеститомном труде — «Путешествие вокруг Кавказа». Этот труд был издан в 1839–1843 гг. в Париже. Полное его название: «Voyage autour du Gaucase, chez les Tcherkesses et les Abkhases, en Colchide, en Georgie, en Armenie et en Crimee». К этому сочинению был приложен специально составленный атлас, содержавший несколько серий карт, зарисовок.

Труд был удостоен французским географическим обществом большой золотой медали и послужил одним из мотивов для приглашения Дюбуа в качестве руководи- теля кафедры археологии Невшательской Академии Наук (Швейцария) [12].

В I томе сочинения Дюбуа содержится ценный материал по географии, этнографии и истории Черкесии и Абхазии. Наряду с описанием Черноморского побережья и населявших его абхазо-адыгейских племен, автор посвящает особый раздел истории «черкесской нации», где он делает попытку проанализировать процесс исторического развития абхазских, убыхских и черкесских племенных образований, которые и объединяются им в понятии «черкесская нация».

Исследования ученых в XIX в. показали, что изучение фауны Кавказа приобретает несколько иную окраску по сравнению с предыдущими периодами. На первый план выдвигаются задачи более глубокого изучения страны и ее природных ресурсов как в связи с хозяйственным использованием недавно присоединенных к России земель, так и по известным территориям.

Огромную роль в исследовании Кавказа сыграло Русское горное общества (РГО) инициатором создания которого выступил Александр Карлович фон Мекк, директор Московско-Казанской дороги, большой любитель гор. Он же был избран первым председателем [13]. В уставе Общества были определены две основные задачи: всестороннее изучение гор и распределение сведений о них; облегчение знакомства с горной природой путем путешествий, экскурсий и восхождений.

В деятельности Общества большое участие приняли видные ученые России. С целью выполнения поставленных задач члены общества выступали с публичными лекциями, издавали Ежегодник Русского горного общества, распространяли среди широких слоев российской общественности сведения о замечательной природе горных районов России, показывая, что природа России ничуть не уступает по своей красоте далеким Альпам. Вот несколько строк из «Ежегодника Русского горного общества»: «Чуден мир красот горных массивов. Лес, вода и снег и формы гор ласкают взоры, и красота и разнообразие ландшафтов издавна привлекают в горы живописцев. Также в горах мы чаше встречаем минеральные источники, чем на равнинах, и Кавказ, может быть, богаче других горных стран целительными водами и потому ежегодно привлекает многие десятки тысяч людей, ищущих поправления здоровья. И даже для таких лиц чистота горного воздуха сама по себе является целительным средством, и тем более для сравнительно здоровых людей — путешествие по горам является идеальнейшим отдыхом для укрепления организма и может быть рекомендовано всем и каждому, а в особенности молодым людям, для которых личное знакомство с далекими уголками нашего дорогого отечества имеет и оздоровительное и воспитательное значение…» [14].

Общество осуществляло практическую деятельность в части создания «крытых помещений», подбора проводников, заботы о продуктах для путешественников и снаряжении для горных путешествий, аттестацию проводников, удешевление проезда своих членов на Кавказ, давало практические рекомендации, оказывало помощь в подборе литературы, карт и других материалов. С целью пропаганды альпинизма и горного туризма в 1909 году была устроена первая всероссийская выставка альпинизма, на которой экспонировались предметы горного снаряжения, рисунки, фотографии и картины гор России. Выставка занимала два зала в здании Московского университета.

С деятельностью горного общества связано появление на географической карте Кавказа, в районе Домбая, названия горной вершины Семенов-баши после восхождения на нее А. К. фон Мекка. Популярная ныне среди туристов вершина была названа в честь почетного члена Русского горного общества П.П. Семенова-Тян-Шанского. Пропагандируя идеи горного туризма и альпинизма, Русское горное общество стало родоначальником подобных организаций на Кавказе, в частности, Кавказского горного общества города Пятигорска. Его снователь Р.Р. Лейцингер родился в 1843 году в швейцарском городе Нетшталь. Как альпинист-любитель, он предпринимал путешествия по Кавказу. В 1883 году Лейцингер приезжает в Пятигорск и приобретает участок земли для постройки собственного дома.

Рубеж ХIХ—ХХ веков — это время, когда горные путешествия становятся массовыми. Путешественникам требовались путеводители, карты, проводники, снаряжение, приюты. Обеспечить все это могли общества и клубы, в которые объединялись любители дальних странствий, ссылаясь на опыт Швейцарии, которая живет и процветает за счет туризма. Еще в 1899 году на первом собрании были определены цели деятельности Общества и разработан устав, который был утвержден только 14 декабря 1901 года, а с 18 апреля 1902 года оно начало действовать. Его председателем стал Отгон Антонович Чечотт. Деятельность общества была направлена на научное исследование Кавказских гор и прилегающих к нему предгорий, степей и морей, а также ознакомление с бытом и жизнью населяющих Кавказ народностей, поощрение к посещению и исследованию этих местностей учеными, художниками и туристами и оказание им в том содействия, поддержку местных отраслей хозяйства, садоводства и горной промышленности, редких животных и растений, исторических памятников и всяческих достопримечательностей. С 1901 по 1905 годы были разработаны экскурсии по достопримечательным местам Кавказа, также в Баксанское ущелье, на склоны Эльбруса и Казбека; проложены пешеходные тропы на вершины Машука и Бештау, построен приют для экскурсантов на Бермамыте, приобретено и получено из Швейцарии специальное снаряжение для альпинизма; начали выпускать «Ежегодник Кавказского горного общества». Рудольф Рудольфович прекрасно понимал, что любовь к истории и природе родного края закладывается в детские и юношеские годы, организовывал специальные ученические экскурсии [15].

Период конца XIX — начала XX вв. характеризовался и оживлением научной деятельности, особенностью которой в изучаемом регионе являлся ее краеведческий характер. Одним из таких обществ стало «Общество любителей изучения Кубанской области», образованное 16 октября 1897 г. и проработавшее 35 лет. Основной задачей общества было изучение гор, представляющих бесконечное климатическое и метеорологическое разнообразие растительного и животного мира, наземного и подземного богатства, изучение геологических особенностей и полезного содержания «земли, населения археологических памятников». Вначале Общество занималось систематизацией уже известного научного материала, который необходимо было обработать, чтобы составить каталог всех статей и сочинений, касающихся Кубанской области [16]. В дальнейшем оно, занявшись расширением состава членов и увеличением средств, обратилось и к иным формам работы. Члены Общества занимались изучением социально-экономической жизни, географии, климата, природных богатств, археологии, этнографии, истории Кубани и Северного Кавказа. Они организовывали экспедиции и экскурсии, проводили археологические раскопки, метеорологические наблюдения, собирали данные для изучения экономического быта народов, населявших область, коллекционировали научной и культурно-общественной жизни Кубани.

Изучением края также занималось «Ставропольское общество для изучения Северного Кавказа в историческом, географическом и антропологическом отношениях», организованное в 1910 г. Целью его было «изучение Северного Кавказа в естественно-историческом, географическом, антропологическом отношениях и популяризация естественно-исторических и географических знаний» [17].

Объектом изучения являлся СевероКавказский край. В состав общества вошли такие известные ученые, как Н.Я. Дин-ник, Г.Н. Прозрителев, В.Н. Лучник, В.В. Богачев. Председателем общества был Г.К. Праве. Занимались члены общества составлением геологической карты, карты озер, буровых скважин. Изучали флору и фауну края. Особо следует отметить растения, собранные Августом Петровичем Норманом в гербарий, хранившийся в Ставропольском городском музее [18]. Этнографические сведения были также систематизированы членами общества. Они изучали духовную и материальную культуру и историю народов, проживающих в этом крае. Огромную помощь в ста- растения, насекомых. Общество организовало лекции, доклады, экскурсии, туристические походы, способствовавшие расширению кругозора населения.

Результаты исследований публиковались: в свет вышло 9 выпусков «Известий Общества любителей изучения Кубанской области» и 3 выпуска «Бюллетеней». Просуществовав до 1932 г., «Общество» по существу было центром

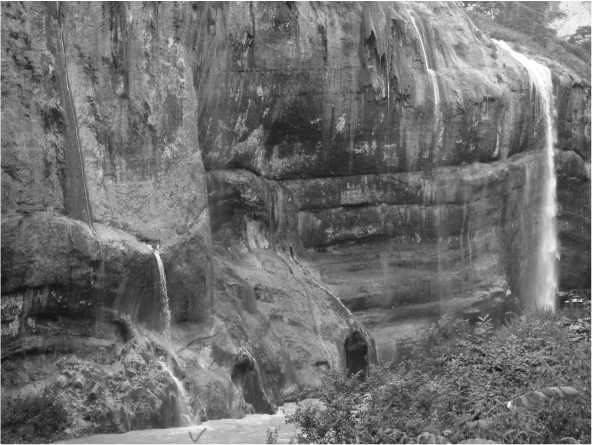

Кабардино-Балкария.Чегемские водопады

новлении и развитии краеведения оказал региону любитель гор и горных путешествий альпинист Александр Карлович фон Мекк [19].

В своей работе Общество выделяло 3 основные задачи:

-

• изучение гор, распространение сведений о них;

-

• облегчение знакомства путем путешествий, экскурсий, восхождений;

-

• ознакомление с бытом населения, охрана редких видов исторических достопримечательностей.

«Общество издавало журнал «Ежегодник», куда его члены, известные ученые, вносили свои наблюдения.

Таким образом, первые исследователи Кавказа, как всегда бывает в подобных случаях, стремились охватить научными экспедициями возможно большее пространство, посетить максимальное число интересных мест, собрать коллекции и обогатить науку новыми видами млекопитающих. Поэтому из трудов первых исследователей Кавказа можно было вывести заключение о большом богатстве и разнообразии природы.

Труды участников академических экспедиций позволили сделать научные обобщения. В частности, охват исследовательской деятельностью относительно больших географических регионов дал им возможность сравнивать фауну разных территорий и позволил ввести так называемый сравнительно-географический метод, который в последующие годы начинает широко применяться в биогеографии.

Было много сложностей при изучении Кавказа: у первых путешественников были свои трудности, не было железной дороги и путешествия длились годами, путешествовали с большими военными конвоями, нередко под прикрытием пушек. Например, Гмелин, отправляясь на Кавказ, имел в своем распоряжении до 60 человек и несколько пушек, хотя это не спасло его от дагестанского плена, где он и скончался после пятилетнего пребывания. Достаточно также вспомнить, что Гюльденштедт заболел на Кавказе жестокой, изнурительной лихорадкой, Фальк застрелился во время путешествия, не выдержав сложности пути. На смену погибшим приходили новые исследователи и снова открывали для себя Кавказ.

Список литературы Кавказ в трудах зарубежных и российских путешественников и исследователей

- Латышев В.В. Известия древних писателей, греческих и латинских о Скифии и Кавказа. Т. 1. СПб., 1893. 355 с.

- Тизенгаузен В. Г. Сборник мтеариалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т1. СПб.,1884. 588с.; Полиевктов М.А. Европейские путешественники XVII-XVIII вв. по Кавказу. Тифлис, 1935. 211 с.; Полиевктов М. А. Европейские путешественники по Кавказу (1800-1830 гг.). Тифлис, 1946. 153 с.; Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII-XIX вв. Нальчик, 1974. 636 с.

- Книга Большому Чертежу. Ред. Сербина К. Н. М.-Л., 1950. 232 с.

- Колчинский Э. И., Сытин А.К., Смагина Т.И. Естественная история в России. СПб., 2004. 241 с.

- Копелевич Ю. Х. Иоганн Антон Гильденштедт (1745-1781). М., 1997. 125 с.

- Баталин Ф. А. Пятигорский край и Кавказские Минеральные Воды. СПб., 1861. Ч. 1, 2. 303 с.

- Тихомиров В. А., Софиано Г.А. 200 лет со дня смерти академика И.Г. Гмелина // Известия АН СССР. Серия геологическая. № 2. C. 130

- Белковец Л. П. Иоганн Георг Гмелин, 1709-1755. М.: Наука, 1990. 144 с.

- Pallas P. S. Zoographia Rosso-Asiatica. 1831.

- Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. 1773. Кн. 1; 1786. Кн. 2. 571 с.; Паллас П. С. Заметки о путешествии в южные наместничества Российского государства в 1793-1794 годах. Астрахань, 2008. С. 117,189.

- Носкова О. Л. Иоганн Петер Фальк -последователь Карла Линнея в России//Известия Самарского научного центра РАН: журнал. Самара, 2007. В. 4. Т. 9. С. 1103-1106.

- Бларамберг И. Историческое, топографическое, этнографическое и военное описание Кавказа. Нальчик, 1999. 241 с.; Халфин Н. А. Жизнь и труды Ивана Федоровича Бларамберга//Бларам-берг И. Ф. Воспоминания. М., Наука, 1978. 357 с.; Дубровин Н. Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. Т. I. СПб.,1871. 656 с.

- Фредерик Дюбуа де Монперэ. Путешествие вокруг Кавказа. У черкесов и абхазов, в Колхиде, в Грузии, в Армении и в Крыму. Том 1. Пер. с фр. Н. А. Данкевич-Пущиной под ред. к. и. н. А. В. Фадеева. Сухуми, 1937. С. 93-165.

- Усыскин Г. Очерки истории российского туризма. СПб., 2007. 208 с.

- Андреев Г., Пестов В. Начало Альпинизма в России по материалам Ежегодника Русского Горного Общества. № 1-13. 1901-1913//http: alpklubspb.ru/ass/42. htm (дата обращения: 31.01.2012).

- Усыскин Г. Очерки истории российского туризма. СПб., 2007. 208 с.

- Устав Общества любителей изучения Кубанской области//Известия Общества любителей изучения Кубанской области. Вып. 1. Екатеринодар, 1899. С. 163-166;

- Сысоев В. Об обществе изучения Кубанской области//Кубанские областные вести. 1896; Известия Общества любителей изучения Кубанской области. Вып. 1-9. Екатеринодар; Краснодар, 1899-1925.

- Труды Ставропольского общества для изучения Северо-Кавказского края в естественноисторическом, географическом и антропологическом отношении. Вып. 2. СПб., 1913. С. 119.

- Динник Н. Верховья Большого Зеленчука. Тифлис, 1899. С. 57.

- Труды Ставропольского общества для изучения Северо-Кавказского края в естественноисторическом, географическом и антропологическом отношении. Вып. 1. СПб.,1911; Вып. 2. СПб., 1913; Вып. 3. Киев, 1914; Вып. 3-4. Ставрополь, 1915; Вып. 4. Пг.,1915.

- Горы Архыза//http://www.kchr.info/about_kchr/facts/#/about_kchr/facts/2932-arkhyz.html (дата обращения: 26.01.2012).

- Гнучева В. Ф. Материалы для истории экспедиций Академии наук в XVIII и XIX в. // Тр. Арх. АН ССР. 1940. Вып. 4. С. 1-312

- Шишкин В. С. Зарождение, развитие и преемственность академической зоологии в России // Зоологический журнал. 1999. Т. 78. Вып. 12. С. 381-1395.

- Кавказский этнографический сборник. Т. 1. М., 1955. С. 283-299.