Келифитизация мантийного пикроильменита на примере алмазоносной трубки Зарница

Автор: Силаев В.И., Тарских О.В., Сухарев А.Е., Филиппов В.Н.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 5 (161), 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128971

IDR: 149128971

Текст статьи Келифитизация мантийного пикроильменита на примере алмазоносной трубки Зарница

С. н. c.

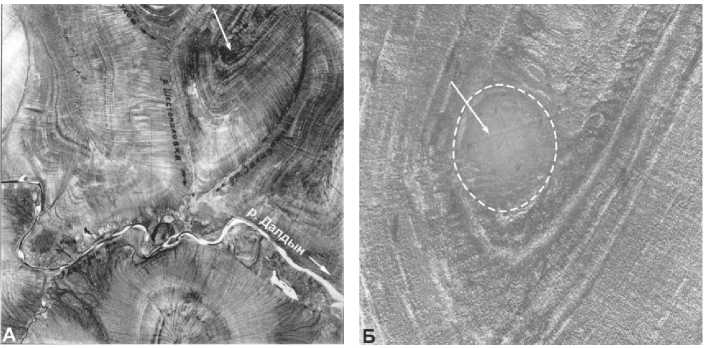

История отечественных алмазных месторождений кимберлитового типа началась, как известно, c открытия в 1954 г. Л. А. Попугаевой трубки Зарница [1, 2]. Выявленная шлихоминералогическим методом в практически сплошном поле выходов известняков раннеордовикского возраста, упомянутая трубка впоследствии легко обнаружилась и на аэрофотоснимках (риc. 1). Данный факт еще раз подтверждает справедливость того правила, что при поисках может быть найдено лишь то, что ищут осознанно, и только в том cлy-чае, ecли это в действительности существует. К настоящему времени твердо установлено, что Зарница является промышленно алмазоносной кимберлитовой трубкой c повышенным содержанием относительно крупных округлых додекаэдроидных алмазов c сингенетическими включениями У-типа и высокой степенью агрегированности азотных структурных дефектов вплоть до образования так называемых плейте-летс. Считается, что свойства алмазов в

Puc. 1. Аэрофотоснимки кимберлитовой трубки Зарница (показана стрелками):

А — из отчета Н. Н. Сарсадских и Л. А. Попугаевой [1]; Б — из материалов геологичесой магнитной разведки, сентябрь 1955 г. (передан для публикации E. Б. Трейвусом)

этой трубке, как и в других кимберлитовых месторождениях Далдыно-Aла-китского района, отражают наиболее высокотемпературные для объектов Якутской алмазоносной провинции yc-лoʙия мантийного минералообразования, протекавшего вблизи равновесия алмаз—графит [3].

Первые сведения об открытии ʙ Poc-cии алмазоносных кимберлитов были приведены в мало кому известном из-за сохранявшегося в течение десятков лет режима строгой секретности производственном отчете, подготовленном Н. Н. Сарсадских и Л. А. Попугаевой уже к cамому началу 1955 г. [4]. Чуть позже этими же авторами была опубликована хорошая научная статья, которую, вероятно, и следует воспринимать как пeрвое обоснованное суждение о русских кимберлитах [5]. Как ни странно, но эти оба весьма интересные и поучительные сочинения в настоящее время почти забыты специалистами, хотя в них имеется множество данных, не только сохраняющих cʙoe научное значение, но и позволяющих по-новому взглянуть на авторство некоторых важных минералогических открытий.

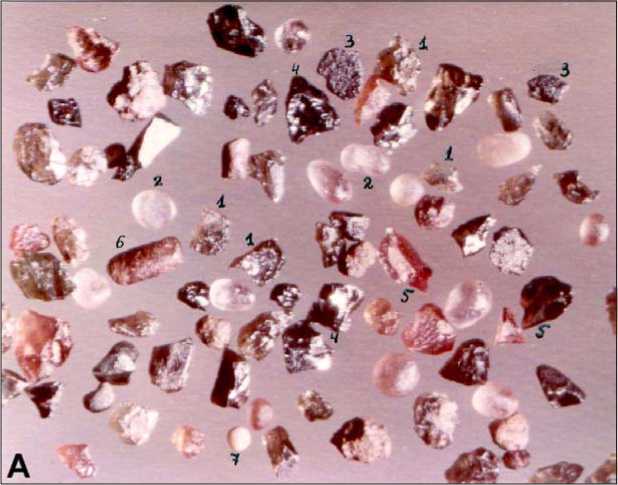

Именно к таким данным, в частности, можно отнести и приведенные в вышеупомянутом отчете oпиcания парагенезиса пикроильменита c пeровc-китом (риc. 2). B настоящее время этот парагенезис хорошо известен как результат келифитизации пикроильмени-та — феномена, якобы открытого как проявление специфической «лейкоксе-низации» ильменита только в 1960-х гг. [6, 7], но в действительности впервые описанного Н. Н. Сарсадских и Л. А. Попугаевой еще в средине 1950-х гг. Из упомянутого выше отчета следует, что именно eго авторы первыми обнаружили перовскит и «сфен» (титанит) на поверхности зерен пикроильменита, «за счет которого они и образовались». Важно подчеркнуть, что Н. Н. Сарсадс-ких и Л. A. Попугаева не только четко зафиксировали cам этот факт, ʜo и co-вершенно правильно eго интерпретировали как следствие реакционного преобразования мантийного ильменита в глубинных ycлoʙияx. Bce это дает ʙec-кое ocнование считать именно Л. A. Попугаеву и Н. Н. Сарсадских первооткрывателями феномена келифитизации пикроильменита, прямо свидетельствующей о ксеногенности этого минeрала по отношению к кимберлиту. Очевидно, что как раз такая «ксеногенная» природа пикроильменита и делает eго минералом-спутником алмаза.

В настоящее время вполне доказано широкое проявление келифитизации не только ильменита [8—15], но и граната, а также других мантийных минералов [16, 17] в кимберлитах практически ʙcex алмазоносных провинций мира.

Puc. 2. Первые изображения парагенетических и парастерических минералов-спутников кимберлитовых алмазов из Якутской алмазонсной провинции [1]: А — электромагнитная фракция шлиха с р. Киенг-Юрях, правого притока р. Дал-дын; Б — зерна «двупреломляющего ильменита», т. е. пикроильменита; В — кристаллы перовскита из элювия «кимберлитовой брекчии» трубки Зарница

При этом на зернах пикроильменита были выявленны по составу три разновидности реакционных кайм, а именно перовскитовая, перовскит-шпинелид-ная (ильменит-перовскит-шпинелид-ная) и шпинелид-титанитовая. Было также обнаружено, что во многих случаях указанные каймы неоднородны по составу, характеризуясь своеобразной микрозональностью [13—15], подчеркивающей диффузионно-метасоматический способ их образования.

Объектом нашего изучения послужила коллекция мономинеральных проб пикроильменита, отобранного О. В. Тарских в 2007 г. из типичных для трубки Зарница алмазоносных автолитовых кимберлитовых брекчий. Материал был представлен зернами размером от 0.5 до 2.0 мм. Исследования осуществлялись на аналитическом сканирующем электронном микроскопе JSM-6400, оснащенном спектрометром фирмы «Link» с дисперсией по энергиям (программное обеспечение ISIS 300). В ходе работы обнаружилось, что большинство зерен пикроильме-нита характеризуется фазовой гомогенностью, не обнаруживая субиндивидов распада даже при мезонанометровых разрешениях. Однако наряду с такими объектами встречаются и зерна с хорошо развитыми структурами распада, что уже отмечалось в отно- 6

шении пикроильменита из Якутской алмазоносной провинции [18, 19]. В нашем случае в фазово-гетерогенных зернах наблюдалась характерная картина прорастания основной массы пик-роильменита более железистыми по составу параллельно ориентированными прерывистыми ламеллями, длина которых колеблется от 10 до 40, а толщина в пределах 1—5 мкм. Некоторые ламелли имеют локальные утолщения размером до 15 x 20 мкм. Встречаются зерна, в которых ламелли распада изгибаются с образованием микрокартин плойчатости . При этом утолщения ла-меллей не происходит.

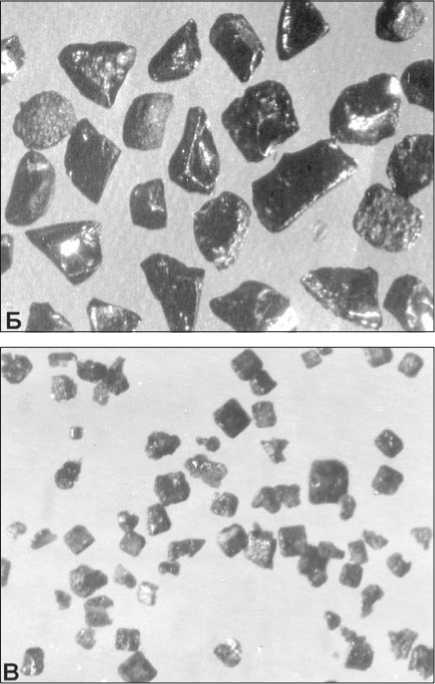

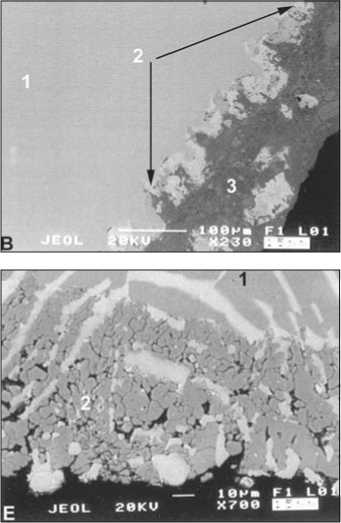

На большинстве частиц пикроиль-менита обнаружились тонкие полими-неральные корки (рис. 3, А, Б), в состав которых входят следующие компоненты, мас. %: SiO2 20.15—39.91; TiO2 0.49—2.61; Al2O3 2.07—3.70; Cr2O3 0— 0.78; MgO 23.46—31.85; MnO 0—4.15; CaO 0.52—8.9; P2O5 0—0.87. Эти данные хорошо согласуются с составом эталонных кимберлитов, включая и кимберлиты Далдыно-Алакитского алмазоносного района [20]. Толщина упомянутых корок сильно изменяется даже в пределах отдельных зерен: от 8—35 до 90— 750 мкм, что в значениях коэффициента вариации составляет 20—85 %.

Практически во всех исследованных нами зернах кимберлитовые кор- ки отделяются от первичного пикро-ильмента каймами, резко отличающимися от внутренних частей зерен как составом, так и строением (рис. 3, В, Г). Толщина таких кайм очень колеблется, изменяясь в отдельных зернах в пределах от 3—30 до 25—100 мкм. В целом это отвечает колебанию коэффициента вариации от 40 до 85 %. Нижние границы кайм всегда резкие и извилистые, что отражает их наложенный реакционный характер по отношению к первичному пикроильмениту. Последнее особенно наглядно показывают фазово-гетерогенные зерна, в которых субиндивиды распада подверглись в каймах очевидному замещению (рис. 3, Д, E). Верхние границы кайм выглядят еще более извилистыми из-за множества бухтообразных заливов в них вещества кимберлитовых корок. Это мы рассматриваем как доказательство докимберлитового образования кайм, лишь впоследствии подвергшихся резорбированию со стороны кимберлитовой магмы или флюидизата. Сделанный нами вывод прямо подтверждается и фактом существования реакционных кайм на зернах без кимберлитовых оторочек.

Большинство реакционных кайм на зернах пикроильменита характеризуются мозаичным строением, подразделяясь по составу на пять разновидностей:

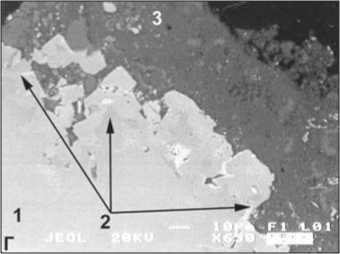

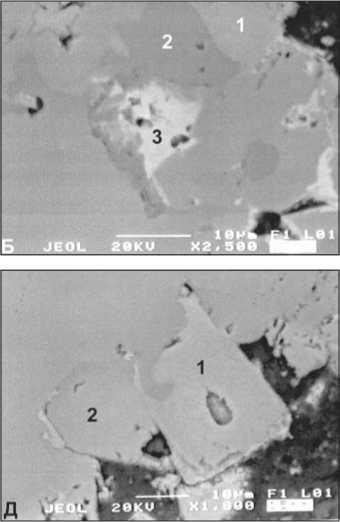

Puc. 3. Зерна пикроильменита с келифитовыми каймами и корками обрастания кимберлитом:

-

А, Б — общий вид (1 — пикроильменит, 2 — кимберлитовая корка); В, Г — структурные отношения между первичным фазово-гомогенным пикроильменитом (1), реакционной каймой (2) и кимберлитовой коркой (3); Д, E — структурные отношения между первичным фазовогетерогенным пикроильменитом (1) и реакционной каймой перовскитового состава (2)

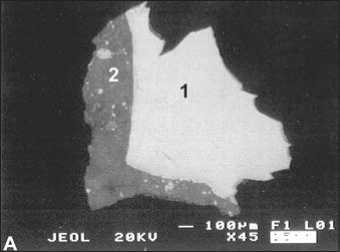

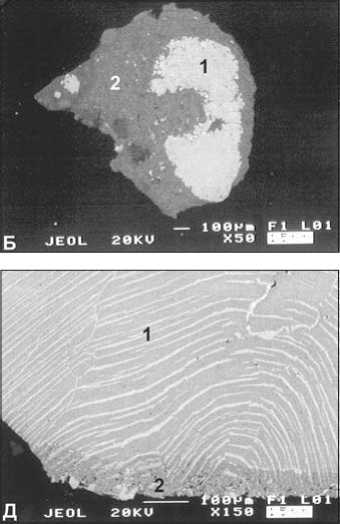

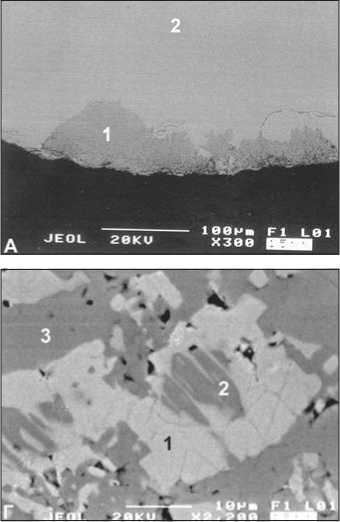

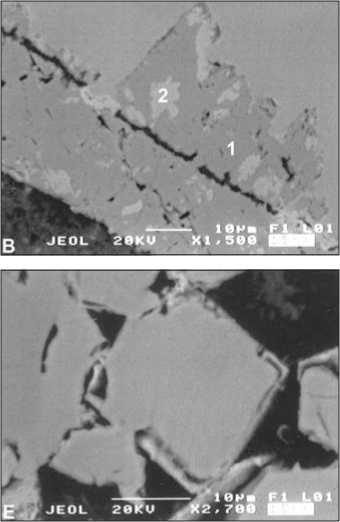

Puc. 4. Строение и состав реакционных кайм на зернах пикроильменита:

А — кайма перовскита (1) на зерне пикроильменита (2) без кимберлитовой оторочки; Б — кайма мозаичного строения, сложенная гейки-лит-ильменитовым пикрольменитом (1), перовскитом (2) и шпинелидами (3); В — кайма, состоящая из перовскита (1) и шпинелида (2); Г — метакристаллы шпинелида (1) с реликтами пирофанит-ильменитового пикроильменита (2) в окружении ильменит-гейкилитового пикроиль-менита (3); Д — метакристалл шпинелида (1) в срастании с перовскитом (2); E — идиоморфный метакристалл хром-шпинелида с приповерхностной зонкой титаномагнетита

-

1) шпинелидную с единичными выделениями рутила-(Fe, Nb); 2) шпинелид-ную с участками вторичного ильменит-гематит-гейкилитового пикроильмени-та (рис. 3, Г); 3) практически нацело перовскитовую с появлением спорадических выделений шпинелидов лишь на самом краю каймы (рис. 4, А); 4) шпине-лид-перовскит-пикроильменитовую

(рис. 4, Б); 5) перовскитовую с метакристаллами шпинелидов, в которых наблюдаются реликты вторичного пирофанит-ильменитового пикроильменита (рис. 4, В, Г). Следует подчеркнуть, что все из перечисленных выше вариантов состава реакционных кайм уже упоминались в литературе. На нашем материале подтверждается также вывод о тяготении шпинелидов в шпинелид-перовскито-вых каймах к внешней их границе. Примечательно и то, что в каймах на исследованных нами зернах не удалось обнаружить титанита, иногда отмечающегося в продуктах келифитизации пикро-ильменита [13] и рассматриваемого как наиболее поздний результат его эпигенетического изменения [8].

Первичный фазово-гомогенный пикроильменит в исследованных зернах по составу отвечает третьей, относительно низкотемпературной генерации пик-роильменита в кимберлитах. Как известно, именно эта генерация представлена в трубке Зарница вкрапленностью отдельных зерен [21]. Изученный нами гомогенный пикроильменит характеризуется умеренной магнезиальностью, относительно высоким содержанием Cr и низким содержанием Al (табл. 1). Кроме того, для рассматриваемого минерала характерны обогащение ванадием и обратная корреляция между содержаниями Cr2O3 и MgO, что считается важным типохимическим признаком пикроиль-менита именно из Зарницы [22—24].

Фазово-гетерогенный пикроильме-нит, судя по нашим данным, образовался за счет заметно более железистого твердого раствора, на что указывают данные, полученные аддитивно по площади структур распада (табл. 1). В результате экссолюции такого про-топикроильменита образовались, с одной стороны, железистые ламелли, а с другой — основная масса, близкая по составу к вышерассмотренному фазово-гомогенному пикроильмениту. Следует отметить, что распад первичного твердого раствора был весьма не полным, что отражается в малой контрастности различий составов основной массы и индивидов распада.

Проведенные способом В. К. Гаранина [18] расчеты минального состава исследуемого пикроильменита показывают следующее (табл. 2): фазово-гомогенная его разновидность является гей-килит-ильменитом с относительно низким (менее 10 мол. %) содержанием гематитового минала; гипотетический твердый раствор, подвергшийся впоследствии распаду, может быть определен как гематит-гейкилит-ильменит, а продукты распада — ламелли и основная масса — как соответственно гейки-лит-ильменит-гематит и гематит-гейки-лит-ильменит с самым низким в исследованных нами объектах содержанием гематитового минала.

Вторичный ильменит из реакционных кайм существенно отличается от первичного более высокой магнезиаль-ностью и повышенным содержанием Mn, Ca и Si. Содержание V в нем заметно ниже (табл. 1). При этом обнаруживается, что среди выделений вторичного пикроильменита имеются две разновидности. Первая из них, наиболее распространённая, характеризуется почти 8

Химический состав пикроильменита и продуктов келифитизации его зерен, мас. %

Таблица 1

|

Параметры |

SiO2 |

TiO2 |

А12Оз |

Fe2O3 |

Сг2О3 |

MgO |

МпО |

СаО |

v2os |

Nb2O5 |

|

X |

0.04 |

Пикроь 46.78 |

шьмениг 0.63 |

i первич 43.82 |

чый фазе 0.78 |

эво-гомо 6.97 |

генный f 0.18 |

45) 0.02 |

0.67 |

0.03 |

|

Sx |

0.17 |

1.69 |

0.87 |

2.35 |

0.41 |

0.88 |

0.21 |

0.08 |

0.32 |

0.12 |

|

Vx, % |

425 |

3.6 |

138 |

5.4 |

53 |

12.6 |

117 |

400 |

48 |

400 |

Пикроильменит первичный фазово-гетерогенный, по площади (3)

|

5х |

Не обн. |

44.05 0.18 |

0.63 0.11 |

45.86 0.79 |

1.08 0.04 |

6.56 0.04 |

0.48 0.04 |

0.17 0.17 |

0.72 0.04 |

Не обн |

|

Vx |

0.4 |

17.5 |

1.7 |

3.7 |

0.6 |

8.3 |

100 |

5.5 |

Пикроильменит первичный фазово-гетерогенный, основная масса (8)

|

Sx |

Не обн. |

49.27 4.19 |

0.25 0.25 |

40.91 5.96 |

0.63 0.43 |

7.96 2.66 |

0.23 0.23 |

Не обн. |

0.32 0.43 |

Не обн. |

|

Vx |

8.5 |

100 |

14.6 |

68 |

33 |

100 |

134 |

Пикроильменит первичный фазово-гетерогенный, субиндивиды распада (7)

|

Sx |

0.07 0.17 |

22.06 10.59 |

1.17 0.80 |

68.67 13.89 |

2.17 1.14 |

5.12 2.65 |

0.61 0.31 |

Не обн. |

0.87 0.57 |

Не обн. |

|

Vx |

243 |

48 |

68 |

20 |

52 |

52 |

51 |

66 |

Пикроильменит в каймах, ильменит-гейкилитовый (7)

|

X |

0.17 |

52.99 |

0.65 |

31.00 |

1.23 |

12.16 |

0.72 |

0.33 |

0.47 |

0.09 |

|

Sx |

0.20 |

2.31 |

0.31 |

3.22 |

1.28 |

1.30 |

0.32 |

0.27 |

0.43 |

0.23 |

|

Vx |

118 |

4.4 |

48 |

10 |

104 |

11 |

44 |

82 |

91 |

255 |

Пикроильменит в каймах, пирофанит-ильменитовый (2)

|

X |

49.58 |

40.45 |

0.29 |

0.83 |

5.60 |

1.50 |

0.38 |

|||

|

S х |

He |

0.14 |

0.25 |

0.29 |

0.15 |

0.13 |

0.32 |

0.38 |

He |

|

|

обн. |

обн |

|||||||||

|

Vx |

0.3 |

0.6 |

100 |

18 |

2.3 |

21 |

100 |

Перовскит (16)

|

X |

0.14 |

55.35 |

0.21 |

2.81 |

0.46 |

0.09 |

0.14 |

39.56 |

0.52 |

0.55 |

|

Sx |

0.28 |

1.74 |

0.29 |

2.85 |

0.51 |

0.23 |

0.56 |

2.61 |

0.54 |

0.72 |

|

Vx |

200 |

3.1 |

138 |

101 |

111 |

255 |

400 |

6.6 |

104 |

131 |

|

Шпинелиды (20) |

||||||||||

|

x |

0.47 |

13.41 |

2.51 |

71.74 |

4.28 |

6.22 |

0.99 |

0.17 |

0.30 |

|

|

Sx |

0.66 |

8.72 |

2.19 |

17.55 |

9.38 |

4.49 |

0.40 |

0.20 |

0.50 |

He обн. |

|

Vx |

140 |

65 |

87 |

24 |

219 |

72 |

40 |

118 |

167 |

|

Примечание. Здесь и в с л едующих таблицах: X — среднее арифметическое, Sx — стандартное отклонение, Vx , % — коэффициент вариации. В скобках — число анализов.

эквимолекулярной пропорцией между гейкилитом и ильменитом при незначительной концентрации гематитового и других миналов. Вторая разновидность выявлена нами в форме реликтов в метакристаллах шпинелидов. Этот минерал отличается пирофанит-ильменито-вым составом при незначительном содержании других миналов, включая и гематитовый.

Значительный интерес вызывают различия между разновидностями первичного и вторичного пикроильмени-та по величинам так называемых коэффициентов магнезиальности KMg = = 100Mg/(Mg + Fe) и окисленности железа Kовп = 100Fe3+/(Fe3+ + Fe2+) [23, 24]. Pасчеты показали, что в ряду разновидностей первичного пикроильме- нита KMg колеблется в пределах 21.71— 28.01. У его вторичных разновидностей этот коэффициент скачкообразно изменяется, возрастая у ильменит-гейкили-та до 44 и, напротив, падая у пирофа-нит-ильменита до 4. Eще более контрастные различия выявляются по коэффициенту окисленности. В этом случае обнаруживается устойчивая тенденция к некоторому возрастанию Kовп в направлении от фазово-гомогенного пикро-ильменита (9.94) к протопикроильмени-товым твердым растворам (14.67) и далее к основной массе (20.27) и ламел-лям (28.88) структур распада. Переход от первичного пикроильменита ко вторичному в реакционных каймах, наоборот, сопровождается весьма резким падением значения Kовп — до 1.05 у иль-

Таблица 2

Минальный состав пикроильменита и продуктов келифитизации его зерен, мол. %

|

Параметры |

MgTiO3 |

FeTiO3 |

FeFeO3 |

МпТ103 |

СаТ1О3 |

FeVO3 |

FeNbO3 |

А12О3 |

Сг2О3 |

|

Пикроильменит первичный (разово-гомогенный! (45) |

|||||||||

|

х |

26.93 |

60.62 |

9.72 |

0.53 |

0.04 |

0.78 |

0.02 |

0.68 |

0.74 |

|

Sx |

4.64 |

2.47 |

3.14 |

0.51 |

0.20 |

0.59 |

0.14 |

0.56 |

0.49 |

|

Их, % |

17.2 |

4.1 |

32.3 |

96.2 |

500 |

7.6 |

700 |

82.4 |

66.2 |

|

Пикроильльменит первичный фазово-гетерогенный, по площади (3) |

|||||||||

|

х |

17.53 |

56.33 |

14.17 |

0.83 |

0.33 |

0.83 |

0.83 |

0.83 |

|

|

Sx |

10.56 |

0.47 |

0.62 |

0.24 |

0.47 |

0.24 |

Нет |

0.24 |

0.24 |

|

Их, % |

60.2 |

0.8 |

4.4 |

28.9 |

142 |

28.9 |

28.9 |

28.9 |

|

|

Пикроильменит первичный! фазово-гетерогенный, основная .масса (8) |

|||||||||

|

х |

29.37 |

61.24 |

7.35 |

0.50 |

0.50 |

0.44 |

0.62 |

||

|

Sx |

8.65 |

4.72 |

3.76 |

0.50 |

Нет |

0.86 |

Нет |

0.46 |

0.41 |

|

Их, % |

29.5 |

7.71 |

51.2 |

100 |

172 |

104 |

66.1 |

||

|

Пикероильменит первичный фазово-гетерогенный, субиндивиды распада (7) |

|||||||||

|

х |

18.90 |

20.61 |

53.90 |

1.29 |

1.43 |

1.43 |

2.44 |

||

|

Sx |

9.57 |

10.07 |

20.12 |

0.70 |

Нет |

0.91 |

Нет |

1.32 |

1.05 |

|

Их, % |

197 |

48.8 |

37.3 |

54.3 |

63.6 |

92.3 |

43 |

||

|

Пикроильменит в келифитовых каймах, гейкилит-ильменитовый (7. |

|||||||||

|

х |

43.19 |

48.90 |

3.50 |

1.57 |

1.20 |

1.25 |

0.99 |

1.00 |

1.50 |

|

Sx |

3.96 |

3.72 |

2.30 |

0.73 |

0.40 |

0.43 |

0.01 |

0.32 |

1.12 |

|

Их. % |

9.2 |

7.6 |

66 |

46 |

33 |

34 |

1 |

32 |

75 |

|

Пикроильменит в келифитовых каймах. пирофанит-илъменитовъш (2) |

|||||||||

|

х |

3.50 |

75.50 |

0.75 |

12.50 |

4.00 |

0.50 |

0 |

0 |

0.25 |

|

Sx |

0.50 |

2.50 |

0.75 |

0.50 |

1.00 |

0.50 |

0 |

0 |

0.25 |

|

Их. % |

14.3 |

3.3 |

100 |

4 |

25 |

100 |

0 |

0 |

100 |

му пикроильмениту, часто образуя характерные метакристальные формы (рис. 4, Г—E). Примечательно, что нами ни в одном из индивидов шпине-лидных твердых растворов не наблюдались структуры распада, хотя известно, что в коровых магнетитах фазовая гетерогенизация наступает уже при содержании TiO2 и Al2O3 не более 2—3 мас. % [25].

Изложенные выше данные позволяют сделать следующее заключение. Практически на всех исследованных нами зернах пик-роильменита из трубки Зарница наблюдаются реакционные каймы, имеющие явно докимберлито-вое происхождение. Образование фазово-гомогенных и гетерогенных индивидов первичного пикро-ильменита было обусловлено не термодинамическими условиями кристаллизации, а небольшими

менит-гейкилита и практически до 0 у пирофанит-ильменита.

Как было показано выше, основными новобразованными минералами в реакционных каймах являются перовскит и шпинелиды (рис. 3, В—E; рис. 4), наиболее отчетливо обнаруживающие признаки более позднего, метасоматического развития по первичному пик-роильмениту. Состав этих реакционных минералов характеризуется необычной поликомпонентностью, явно отражая унаследованность от замещенного ими пикроильменита (табл. 1). В случае перовскита на такое замещение прямо указывает тот факт, что среди примесных миналов преобладают именно ильменитовый, гейкилитовый и пирофанитовый (табл. 3). Eще более сложная картина минального состава обнаруживается у шпинелидов (табл. 4), которые по этому признаку подразделяются как минимум на четыре вида (в скобках частоты встречаемости, %): магнетитовый (37), титаномагнетитовый (42), магнезиотитаномаг-нетитовый (11) и хромшпинелидный (10). Все эти минералы развиваются близко одновременно с перовскитом, но явно эпигенетически по первично- различиями их первичной железистости, составляющими в среднем всего лишь 2 мас. % Fe2O3. Pаспад железистого протопикроильменитового твердого раствора был в некоторой степени окислительным [26] и весьма неполным. Последнее в сочетании с отсутствием признаков экссолюции шпине-лидных твердых растворов свидетельствует о том, что исследованный нами пикроильменит не подвергался достаточно продолжительному отжигу в условиях земной коры, будучи быстро эвакуированным из мантии к земной поверхности. Pезкое сокращение желе-

Таблица 3 %

Минальный состав перовскита из келифитовых кайм на зернах пикроильменита, мол.

|

Параметры |

СаПО3 |

РеПОз |

MgTiO3 |

MnTiO3 |

СаРеОз |

Ре2О3 |

CaVO3 |

FeVO3 |

FeNbO3 |

А120з |

Cr2O3 |

|

х |

94.5 |

1.01 |

0.25 |

0.25 |

0.86 |

0.72 |

0.32 |

0.95 |

0.38 |

0.25 |

0.51 |

|

Sx |

4.42 |

2.36 |

0.67 |

0.97 |

1.16 |

1.82 |

0.59 |

1.21 |

0.49 |

0.40 |

0.57 |

|

Их, % |

4.7 |

234 |

268 |

388 |

135 |

253 |

184 |

127 |

129 |

160 |

112 |

Таблица 4

Минальный состав шпинелидных твердых растворов из келифитовых кайм на зернах пикроильменита, мол. %

|

Параметры |

FeFe2O4 |

Fe2TiO4 |

Mg2TiO4 |

Fe2VO4 |

Fe2SiO4 |

FeCr2O4 |

MgAl2O4 |

FeAl2O4 |

MgFe2O4 |

MnFe2O4 |

CaFe2O4 |

TiO2 |

|

х |

43.83 |

21.95 |

13.99 |

0.72 |

1.85 |

6.48 |

4.78 |

0.18 |

2.58 |

3.15 |

0.65 |

0.05 |

|

Sx |

24.72 |

15.92 |

10.70 |

1.25 |

2.53 |

13.04 |

4.62 |

0.78 |

6.22 |

1.84 |

0.79 |

0.22 |

|

Их, % |

56 |

72.5 |

76.5 |

174 |

137 |

201 |

97 |

433 |

241 |

58 |

121 |

440 |

зистости вторичного пикроильменита по сравнению с первичным и появление в каймах новообразованных железистых шпинелидов свидетельствуют о возникновении последних в значительной степени именно за счет первичного пикроильменита. При этом кристаллизация минералов в реакционных каймах происходила, вероятно, в существенно более восстановительных условиях, чем образование первичного пик-роильменита, что не способствует трактованию упомянутых кайм как продукта изменения последнего при серпентинизации кимберлита в приповерхностных условиях земной коры.

Авторы благодарят д. г.-м. н. В. А. Петровского и д. г.-м. н. С. И. Костро-вицкого за сотрудничество и обсуждение результатов исследований.

Список литературы Келифитизация мантийного пикроильменита на примере алмазоносной трубки Зарница

- Трейвус Е. Б. Надломленная судьба: Повесть о геологе Ларисе Попугаевой. Санкт-Петербург, 2004. 136 с.

- Силаев В. И. Зарница над Сибирской диамантиной. Уроки истории великого геологического открытия // Уральский геологический журнал, 2007. № 6. С. 139-184.

- ЗинчукН. И, Коптиль В. И. Типоморфизм алмазов Сибирской платформы. М.: Недра,2003. 603 с.

- Сарсадских Н. И., Попугаева Л. А. Отчет о результатах работ, проведенных тематической партией № 26 Центральной экспедиции и партией № 182 Амакинской экспедиции в среднем течении Даалдына в 1954. Л., 1955 (фонды ВСЕГЕИ).

- Сарсадских И. И, Попугаева Л. А. Новые данные о проявлении ультраосновного магматизма на Сибирской платформе // Разведка и охрана недр, 1955. № 5. С. 11-20.