Керамические комплексы Усть-Ковинского геоархеологического района в Нижнем Приангарье (по материалам работ 2008–2011 годов)

Автор: Дроздов Николай Иванович, Леонтьев Виктор Павлович, Гурулёв Дмитрий Александрович, Бирюлева Ксения Викторовна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

В результате анализа керамической коллекции памятников приустьевого участка р. Ковы выделен ряд культурно-хронологических групп. Преобладает средневековая керамика, включающая сосуды усть-ковинского типа, посуду, украшенную тонкими налепными и обмазочными валиками, а также гребенчатым орнаментом. Период раннего железного века представлен керамикой цэпаньской культуры, сосудами со жгутиковыми и тонкими валиками, оформленными пальцевыми защипами. К бронзовому веку отнесена морфологически разнородная «жемчужно-рубчатая» посуда. Среди неолитической керамики отмечены сосуды с техническим декором «сетка-плетенка», в том числе аплинского типа, керамика посольского и усть-бельского типов, а также посуда, близкая к серовской. При рассмотрении пространственного распределения керамики отмечается тенденция к смещению зон организации стоянок с ангарского берега в неолите и бронзовом веке на правый берег р. Ковы в последующие эпохи.

Нижнее Приангарье, неолит, бронзовый век, ранний железный век, Средневековье, керамика, систематизация, хронология, стратиграфия, пространственный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/147220298

IDR: 147220298 | УДК: 902.01+903.02 | DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-5-69-81

Текст научной статьи Керамические комплексы Усть-Ковинского геоархеологического района в Нижнем Приангарье (по материалам работ 2008–2011 годов)

Особенностью археологических исследований Нижнего Приангарья последнего времени стало значительное увеличение базы источников в результате масштабных работ в зоне затопления Богучанской ГЭС. Новые керамические комплексы легли в основу продолжающихся в настоящее время дискуссий, дополнили и уточнили ранее сложившиеся представления о систематике гончарных традиций на территории Приангарья и сопредельных регионов, их хронологии и моделях взаимодействия. Проведение исследований более чем 200 археологических памятников позволило на новом уровне подойти к анализу материалов и решению ряда новых вопросов, связанных с пространственным распределением мест поселений, маркером которых является в первую очередь керамическая посуда. К числу наиболее широко исследованных и информативных археологических объектов Нижнего Приангарья относятся памятники Усть-Ковинского геоархеологического района, способные выступить в качестве «полигона» для дальнейшего развития исследований в этом направлении.

Цель работы – морфологическая характеристика, атрибуция и анализ контекста нахождения керамической коллекции стоянок Усть-Ковы, полученной в ходе работ 2008–2011 гг. Особое внимание уделяется вопросу стратиграфического и пространственного распространения находок, направленного на оценку сохранности и информативности культурного слоя памятников, а также выявление тенденций в локализации различных культурно-хронологических комплексов.

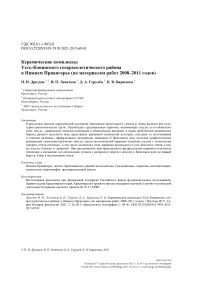

Археологические памятники геоархеологического района Усть-Кова располагались в Ке-жемском районе Красноярского края, на право- и левобережье приустьевого участка р. Ковы (левый приток Ангары; см. рисунок). Он включал шесть объектов, приуроченных к различным участкам и геолого-геоморфологическим структурам.

Карта-схема Усть-Ковинского геоархеологического района с диаграммами распределения сосудов неолита и бронзового века Map of the Ust’-Kova geoarcheological area with diagrams of the distribution of Neolithic and Bronze Age vessels

Первые археологические материалы с устья Ковы были получены в 1937 г. экспедицией А. П. Окладникова. В последующем, начиная с 1970-х и вплоть до начала 2000-х гг., на памятниках района проводились масштабные исследования специалистами Красноярского государственного педагогического института под общим руководством Н. И. Дроздова. Последующие стационарные исследования района (2008–2011 гг.) осуществлялись коллективом исследователей из различных научных центров Сибири в рамках Богучанской археологической экспедиции ИАЭТ СО РАН. Изученная сплошными раскопами площадь памятников составила около 6 450 кв. м (см. [Акимова и др., 2011; Бобров и др., 2011; Томилова и др., 2014; Харевич и др., 2014] и др.).

Источниковую базу работы составляют фрагменты керамических сосудов с наиболее информативных участков памятников: Усть-Кова, раскопы 1 (2010 г.) 1, 1, 2 (2011 г.); Усть-Кова I, раскопы 1 (2008–2009, 2011 гг.) и 2 (2010–2011 гг.); Усть-Кова I (пункт 2), раскопы 2 (2010 г.) и 3 (2010–2011 гг.).

Верхняя часть разреза памятников геоархеологического района Усть-Кова представлена двухчастным профилем полноразвитой почвы, к горизонтам которой приурочены находки керамической посуды. В верхней части залегает темно-бурый до черного суглинистый гумусовый горизонт (А), на значительной площади нарушен пахотой, средняя мощность около 0,3 м – культурный слой 1. Его подстилает супесчаный горизонт (В) коричневатого цвета, средняя мощность около 0,5 м – культурный слой 2. В раскопе 2 (2011 г.) стоянки Усть-Кова выделен культурный слой 2Б, приуроченный к нижележащему слою желтовато-коричневой супеси, имеющей среднюю мощность 0,4 м. На стоянке Усть-Кова I в ходе последнего этапа работ керамические материалы зафиксированы только в верхнем пахотном горизонте. Ввиду того что разновременные керамические материалы стратиграфически плохо расчленены, основной акцент был сделан на анализе их морфологических различий.

В общей сложности рассматриваемая коллекция керамической посуды состоит из 6 492 фрагментов не менее чем 181-го сосуда. На основании характеристики формы, вариантов технического декора и орнаментации обозначен ряд керамических групп (см. таблицу), для которых предложены культурно-хронологические определения.

Материалы

К группе № 1 отнесены фрагменты не менее чем 16-ти сосудов с техническим декором «сетка-плетенка». Один экземпляр с профилированной невысокой шейкой, венчики двух других слабо отогнуты, остальные – не профилированы. Среди орнаментированных сосудов превалируют декорированные по внешней поверхности только поясом ямочных вдавлений. Отмечены два горшка, стенки которых украшены композицией из прочерченной линии, перекрытой рядом округлых отверстий, и поясов овальных штампов.

На территории Приангарья и сопредельных регионов традиция изготовления «сетчатой» керамики была распространена на протяжении всего неолита. Неорнаментированные сосуды с прямыми и профилированными шейками могут быть соотнесены с ранненеолитической (≈ середина VII – конец VI тыс. до н. э.) 2 [Бердников, 2013; Горюнова, Новиков, 2018] «сетчатой» керамикой. Фрагменты венчиков, украшенных только ямочными вдавлениями, могут относиться как к ранне- так и к поздненеолитическому времени [Бердников, 2013. С. 207– 210]. Сосуды, украшенные композицией из прочерченной линии, пояса ямок и рядов овальных оттисков, соотносятся с аплинским типом керамики Нижнего Приангарья, предварительно датированным поздним неолитом (≈ начало IV (вторая половина V) – середина III тыс. до н. э.) [Бердников, Лохов, 2013. С. 80].

Состав керамической коллекции стоянок Усть-Ковинского геоархеологического района The composition of the pottery collection of the Ust’-Kova geoarcheological area sites

*

|

Памятник |

Номер раскопа |

§ « к |

эК О ч о эк 3 к в i-Q ^ |

** Группа |

Неатрибутированные фрагменты |

о S |

||||||||||||||

|

Н |

БВ |

РЖВ |

РнС |

РвС |

НН |

СО S со |

cd К ° о cd И о 2 н |

s^ cd К СО V о |

S |

|||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|||||||||

|

Усть-Кова |

1 (2010 г.) |

560 |

2 |

118 4 |

– |

– |

– |

431 13 |

– |

– |

– |

– |

2 1 |

1 |

3 |

21 3 |

34 |

113 |

3 |

726 21 |

|

1 (2011 г.) |

340 |

1 |

63 2 |

1 1 |

1 1 |

– |

– |

– |

6 1 |

– |

– |

– |

2 1 |

7 2 |

– |

57 |

111 |

– |

248 8 |

|

|

2 |

72 6 |

1 |

2 1 |

24 |

53 |

152 7 |

||||||||||||||

|

2 (2011 г.) |

150 |

1 |

14 1 |

15 2 |

76 1 |

1 |

2 1 |

1 1 |

5 2 |

8 2 |

69 |

570 |

761 10 |

|||||||

|

2 |

62 3 |

201 4 |

6 |

120 |

14 |

403 7 |

||||||||||||||

|

2 Б |

1 |

– |

5 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

6 |

|||

|

Усть-Кова I |

1 |

1314 |

1 |

– |

– |

– |

– |

15 1 |

1 1 |

– |

7 1 |

– |

2 1 |

9 6 |

7 2 |

9 5 |

23 |

173 |

– |

246 17 |

|

2 |

1422 |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

2 1 |

1 1 |

– |

– |

– |

1 1 |

11 3 |

2 2 |

6 |

72 |

– |

95 8 |

|

Окончание таблицы

|

В » § и к |

эК О ч о эк 3 к й Й R |

** Группа |

Неатрибутированные фрагменты |

|||||||||||||||||

|

Памятник |

Номер раскопа |

Н |

БВ |

РЖВ |

РнС |

РвС |

НН |

02 О S

|

а 5! ° о сЗ И о 2 н |

о |

S |

о S |

||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|||||||||

|

1 |

1 |

28 |

63 |

30 |

2 |

6 |

67 |

6 |

3 |

15 |

18 |

13 |

206 |

1111 |

1569 |

|||||

|

2 |

500 |

2 |

3 |

2 |

3 |

3 |

6 |

3 |

12 |

3 |

8 |

45 |

||||||||

|

Усть-Кова I |

2 |

3 |

46 |

74 |

3 |

5 |

1 |

6 |

54 |

265 |

457 |

|||||||||

|

2 |

1 |

3 |

3 |

9 |

||||||||||||||||

|

(пункт 2) |

1 |

3 |

2 |

23 |

1 |

181 |

12 |

96 |

31 |

46 |

23 |

200 |

1004 |

1622 |

||||||

|

3 |

632 |

3 |

1 |

3 |

7 |

2 |

17 |

2 |

10 |

45 |

||||||||||

|

2 |

5 |

90 |

39 |

2 |

1 |

1 |

24 |

45 |

207 |

|||||||||||

|

2 |

1 |

1 |

4 |

|||||||||||||||||

|

Итого |

342 |

29 |

334 |

194 |

485 |

110 |

14 |

259 |

22 |

104 |

70 |

93 |

85 |

817 |

3531 |

3 |

6492 |

|||

|

16 |

3 |

9 |

6 |

15 |

8 |

6 |

7 |

14 |

8 |

42 |

12 |

35 |

181 |

|||||||

* Указано – количество фрагментов / сосудов. Если фрагменты сосуда происходят из разных культурных слоев, то сосуд отнесен к слою где зафиксировано большее количество фрагментов.

The table shows number of ceramic fragments / vessels. If the fragments of one vessel come from different cultural layers, the vessel attribute to the layer where a greater number of fragments were recorded.

** Н – неолит, БВ – бронзовый век, РЖВ – ранний железный век, РнС – раннее Средневековье, РвС – развитое Средневековье, НН – новое – новейшее время.

Н – Neolithic, БВ – Bronze Age, РЖВ – Early Iron Age, РнС – Early Middle Ages, РвС – Late Middle Ages, НН – Modern – Contemporary periods.

***

Включая расслоившиеся и окатанные фрагменты.

Including delaminated and rounded fragments.

В группу № 2 объединены три сосуда простой формы, в верхней части которых фиксируется налеп, утолщающийся ближе к венчику. В орнаментации венчиков и тулова использовались ряды горизонтальных прочерченных линий, наклонно поставленных гребенчатых оттисков и округлых отверстий. Керамика соответствует характеристикам посольского типа неолитической керамики, широко распространенной на территории Приангарья, сопредельных регионов и Забайкалья. Время существования этого керамического типа требует уточнения ввиду неоднозначности данных, указывающих суммарно на широкий временной диапазон, охватывающий большую часть эпохи неолита – начало VI – середину III тыс. до н. э. [Бердников, 2013. С. 213]. Согласно современным AMS 14С датам с местонахождений побережья оз. Байкал и Южного Приангарья культурные слои с посольской керамикой датируются средним неолитом (≈ 6,7–6,3 тыс. кал. л. н.) [Горюнова, Новиков, 2018; Бердников и др., 2021].

Группу № 3 составляют фрагменты не менее чем девяти сосудов простой формы, украшенных преимущественно горизонтальными рядами гладких или гребенчатых оттисков и одним-двумя рядами ямок под венчиком. Сосуды сопоставляются с усть-бельским типом керамики, которая широко представлена в материалах неолитических памятников Приангарья и сопредельных регионов. Возраст усть-бельских экземпляров на основании имеющихся 14

C датировок, как и в случае с посольской керамикой, оценивается в широких временных рамках: середина VI – середина III тыс. до н. э. [Бердников, 2013. С. 217; Бердников и др., 2021], и требует дополнительного обсуждения.

Группа № 4 включает фрагменты не менее чем шести сосудов простой формы, орнаментированных преимущественно одним-двумя поясами округлых оттисков. Один из них украшен наклонными прочерченными линиями, формирующими ромбическую сетку. На двух других зафиксированы налепные ушки. Сосуды группы по ряду признаков близки к поздненеолитической посуде серовских погребальных, а также ряда синхронных стояночных комплексов Приангарья и Приольхонья (≈ 5,6–4,5 тыс. кал. л. н.) [Бердников, 2013. С. 211, 221; Новиков и др., 2020] и могут быть предварительно отнесены к этому времени.

В группу № 5 вошли фрагменты не менее чем пятнадцати сосудов простой формы. Характерной чертой ряда изделий является отогнутость венчика и треугольное утолщение по его внутреннему борту. Сосуды гладкостенные либо с «рубчатым» техническим декором. Верхняя часть формы украшена поясом «жемчужин» или ямок. В орнаментации тулова использовались ряды оттисков либо прочерченные линии, строящиеся горизонтально, вертикально, диагонально, а также «зигзагами» или ромбической «сеткой». Отмечен один небольшой гладкостенный сосуд с ушками.

Данная посуда находит широкие аналогии в керамических комплексах бронзового века Средней Сибири. Однако остаются актуальными вопросы ее систематизации и хронологии на территории Нижнего Приангарья, являющиеся слабо разработанными. В настоящее время временной диапазон ее существования может быть оценен в пределах середины III – II тыс. до н. э. [Мандрыка, Сенотрусова, 2019].

В группу № 6 вошли фрагменты не менее чем восьми сосудов, для которых характерно утолщение верхней части налепной лентой либо жгутиковым валиком, а также украшение внешней поверхности различными вариациями оттисков зубчатых и гладких орнаментиров.

Эти изделия относятся к керамике цэпаньской культуры VIII–II вв. до н. э. [Привалихин, 2011]. На сегодняшний день внутри нее выделяется несколько устойчивых типов – карабуль-ский, каменско-маковский, взвозовский. Четыре сосуда коллекции Усть-Ковы допустимо соотносить с взвозовским типом, датируемым IV–II вв. до н. э. [Леонтьев, Герман, 2015. С. 101]. Один из них по характеру украшения формы рядами отступающих наколов близок к керамике каменско-маковского типа [Мандрыка, 2016].

Группа № 7 объединяет фрагменты не менее чем шести сосудов, для которых характерны профилированная невысокая шейка, в основании которой расположен рассеченный наколами налепной валик. Аналогичные оттиски располагались и на венчике сосуда. Данный тип ке- рамики, датируемый в пределах II в. до н. э. – I в. н. э. [Мандрыка, 2017], широко распространен на территории южнотаежной подзоны Средней Сибири.

Группа № 8 включает фрагменты не менее чем семи сосудов, в орнаментации верхней части которых использовались тонкие налепные валики, оформленные пальцевыми защипами. В основании шейки четырех горшков расположен пояс ямок. Сосуды имеют невысокую слабо профилированную либо вертикальную шейку. Аналогичная керамика известна на многих памятниках южнотаежной подзоны Енисея и нижнего течения Ангары. На основе современных представлений данная группа может быть предварительно датирована хуннским этапом раннего железного века.

В группу № 9 включены фрагменты не менее чем четырнадцати сосудов, в орнаментации которых использовались тонкие налепные и обмазочные валики, образующие различные мотивы. Встречаются как профилированные горшки, так и сосуды баночной формы. Сосуды подобного типа отмечены на многих поселениях Нижнего Приангарья. Так, аналогии отмечены в двух средневековых погребениях стоянки Усть-Ката-2 [Амзараков, 2013. С. 203]. В целом данную керамическую группу на сегодняшний день допустимо датировать в рамках раннего Средневековья.

В группу № 10 объединены фрагменты не менее чем восьми сосудов, для которых характерно утолщение верхней части налепной лентой либо жгутиковым валиком и украшение тулова рядами параллельных обмазочных валиков. Посуда соотносится с керамикой усть-ковинского могильника и датируется второй половиной I тыс. н. э. [Сенотрусова, 2018. С. 100].

В группу № 11 включены фрагменты не менее чем сорока двух сосудов, тулово которых украшено рядами наклонно поставленных гладких или гребенчатых оттисков. Присутствуют формы как с выделенной профилированной либо вертикальной шейкой, так и без нее. Подобная керамика характерна для комплексов лесосибирской культуры, известных в Нижнем Приангарье и сопредельных регионах, и относится к первой половине II тыс. н. э. [Сенотру-сова, Мандрыка, 2020].

Группа № 12 включает фрагменты двенадцати гончарных плоскодонных сосудов, относящихся ко времени существования русской деревни в устье р. Ковы в XVIII–XX вв.

Помимо описанных материалов, в состав керамических комплексов памятников Усть-Ковы входят фрагменты венчиков от тридцати пяти сосудов, из-за крайне малого размера не отнесенных к какой-либо типологической группе, а также отдельные фрагменты стенок и три ушка.

Стратиграфический и планиграфический контекст

Для культурных слоев памятников усть-ковинского района характерно смешение разновременных материалов. Состав керамической коллекции для каждого участка индивидуален и обусловлен территориальным распределением зон обитания носителей различных керамических традиций, особенностями осадконакопления и нарушениями культуросодержащих отложений.

В целом для первого слоя характерно преобладание посуды раннего железного века, Средневековья и «русского» времени (группы № 6–12). Уровень первого слоя раскопов в наибольшей степени подвергнут естественным и антропогенным нарушениям, в первую очередь распашке и перекопам углубленных построек и ям времени существования деревни Усть-Кова, частично затронувшим нижележащие культурные отложения. Антропогенные нарушения зафиксированы на всех рассмотренных участках. Следствием деформаций культурных отложений в результате антропогенных нарушений и биотурбаций стали высотное и пространственное перемещение материалов и высокая степень фрагментации керамики, которая в основной своей массе залегала в виде рассеянных фрагментов без выраженных участков концентрации однотипной посуды.

В состав керамических комплексов второго слоя раскопов входит посуда преимущественно неолита - бронзового века (группы № 1, 3-5) 3 . Коллекция слоя 2Б стоянки Усть-Кова (раскоп 2, 2011 г.) представлена единичными фрагментами «сетчатой» и усть-бельской керамики, составляющей основной массив комплекса вышележащего слоя 2. Сохранность и информативность культурных комплексов различна. В раскопе 1 (2010 г.) стоянки Усть-Кова зафиксировано равномерное распределение культурных остатков, включающих, однако, серию компактных развалов и скоплений фрагментов сосудов. На участках памятника, изученных в 2011 г., находки сгруппированы в скопления различной мощности. Фрагменты сосудов рассеяны на широкой площади. Для стоянки Усть-Кова I (пункт 2) также характерно залегание находок в виде скоплений, менее выраженных на раскопе 2 вследствие малой мощности культуровмещающих отложений и глубокой перепашки. Керамическая коллекция второго слоя памятника малочисленна, характеризуется незначительным разбросом фрагментов сосудов.

Неолитическая керамика преобладает на стоянке Усть-Кова и, в меньшей степени, представлена на ковинском участке (Усть-Кова I, пункт 2). Так, абсолютное большинство находок посуды с декором «сетка-плетенка» зафиксировано на стоянке Усть-Кова, где она отмечена во всех рассматриваемых раскопах. Посуда посольского и усть-бельского типов отмечена на обоих памятниках, при этом наблюдается концентрация усть-бельской керамики на удаленном от ковинского устья участке раскопа 2 (2011 г.) стоянки Усть-Кова. Керамика группы № 4, отнесенная к позднему неолиту, зафиксирована только на территории стоянки Усть-Кова I (пункт 2). Посуда бронзового века (группа № 5), за исключением двух сосудов, образует локальный участок концентрации на участке раскопа 1 (2010 г.) стоянки Усть-Кова (см. рисунок).

Разнотипная посуда раннего железного века - Средневековья, как и гончарная керамика «русского времени» отмечена на всех рассматриваемых участках. В основной своей массе она зафиксирована на площади стоянки Усть-Кова I (пункт 2), а на других памятниках представлена единичными экземплярами. Для керамических комплексов объектов Усть-Кова I и Усть-Кова I (пункт 2, участок 2) [Бобров и др., 2011. С. 411-412], удаленных от устья вверх по р. Кове, характерны малочисленность керамики и, за исключением одного сосуда, отсутствие посуды неолита - бронзового века.

Заключение

В керамической коллекции стоянок геоархеологического района Усть-Кова представлена посуда всех археологических периодов - от неолита до Новейшего времени, что указывает на постоянное дискретное обитание человека на данной территории. В общей коллекции отмечается преобладание керамики эпохи Средневековья, составляющей более трети всего комплекса сосудов. Отмечаются как керамические типы, известные на территории Нижнего Приангарья и сопредельных территорий, так и сосуды, не находящие прямых аналогий, культурно-хронологическая принадлежность которых неоднозначна.

В связи с многочисленными нарушениями культуровмещающих отложений и компрессионным характером залегания материалы первого слоя всех памятников района являются малоинформативными для выделения комплексов разнокультурных находок. Сохранность и репрезентативность материалов второго слоя значительно выше, что позволяет более достоверно судить о возрасте культурных остатков.

Рассматривая керамическую посуду в качестве маркера мест обитания, отмечается тенденция к смещению зон организации стоянок с ангарского берега в неолите и бронзовом веке на правый берег р. Ковы в последующие эпохи. «Промежуточное» положение занимает северная часть ковинского берега (Усть-Кова I, пункт 2), откуда получена керамика всех рассмотренных культурно-хронологических групп с преобладанием посуды раннего железного века и Средневековья.

Материал поступил в редколлегию Received 11.03.2020

Список литературы Керамические комплексы Усть-Ковинского геоархеологического района в Нижнем Приангарье (по материалам работ 2008–2011 годов)

- Акимова Е. В., Томилова Е. А., Горельченкова О. А., Кукса Е. Н., Махлаева Ю. М., Стасюк И. В., Харевич В. М. Раскопки многослойного поселения Усть-Кова в 2011 году (неолитические горизонты) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. Т. 17. С. 359–364.

- Амзараков П. Б. Предварительные итоги археологических раскопок памятников Усть-Ката-1 и Усть-Ката-2 в зоне затопления водохранилища Богучанской ГЭС // Научное обозрение Саяно-Алтая. Серия: Археология. 2013. № 1 (5). С. 200–205.

- Бердников И. М. Ключевые аспекты историко-культурных процессов на юге Средней Сибири в эпоху неолита (по материалам керамических комплексов) // Изв. Иркут. гос. ун-та. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология. 2013. № 1 (2). С. 203–229.

- Бердников И. М., Крутикова К. А., Дударёк С. П., Бердникова Н. Е., Соколова Н. Б. К вопросу о среднем неолите Байкало-Енисейской Сибири // Северные архивы и экспедиции. 2021. T. 5, № 1. С. 33–55. DOI 10.31806/2542-1158-2021-5-1-33-55

- Бердников И. М., Лохов Д. Н. Сетчатая керамика аплинского типа // Изв. Иркут. гос. ун-та. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология. 2013. № 2 (3). С. 72–83.

- Бобров В. В., Герман П. В., Леонтьев С. Н. Новые материалы эпохи средневековья Северного Приангарья (стоянка Усть-Кова-1, пункт 2) // Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири. Иркутск: Изд-во ИГТУ, 2011. Вып. 2. С. 410–415.

- Горюнова О. И., Новиков А. Г. Радиоуглеродное датирование керамических комплексов с поселений эпохи неолита побережья Байкала // Вестник Том. гос. ун-та. История. 2018. № 51. С. 98–107. DOI 10.17223/19988613/51/14

- Леонтьев С. Н., Герман П. В. Керамический комплекс первого культурного горизонта стоянки Взвоз, пункт 2 (Северное Приангарье) // Древности Приенисейской Сибири. Красноярск: Изд-во СФУ, 2015. Вып. 7. С. 87–106.

- Мандрыка П. В. Комплексы с керамикой каменско-маковского типа на Енисее и их место в культурогенезе таежной зоны Средней Сибири // Древние культуры Монголии, Байкальской Сибири и Северного Китая. Красноярск: Изд-во СФУ, 2016. Вып. 7. Т. 1. С. 232–241.

- Мандрыка П. В. Культура гуннского времени в южной тайге долины Енисея // Древние культуры Северного Китая, Монголии и Байкальской Сибири. Чанчунь: [б. и.], 2017. С. 217–225.

- Мандрыка П. В., Сенотрусова П. О. Керамические комплексы бронзового века Нижней Ангары: проблемы хронологии и культурной принадлежности // Древности Восточной Европы, Центральной Азии и Южной Сибири в контексте связей и взаимодействий в евразийском культурном пространстве (новые данные и концепции). СПб.: Изд-во ИИМК РАН, Невская Типография, 2019. Т. 2. С. 98–101. DOI 10.31600/978-5-907053-35-9-98-101

- Новиков А. Г., Горюнова О. И., Долганов В. А. Поздний неолит Приольхонья (по материалам поселений и погребений) // Изв. Лаборатории древних технологий. 2020. Т. 16, № 4. С. 24–42. DOI 10.21285/2415-8739-2020-4-24-42

- Привалихин В. И. Цэпаньская культура раннего железного века Северного Приангарья. История открытия, результаты и перспективы исследований // Второй век подвижничества. Красноярск: Изд-во КККМ, 2011. С. 163–185.

- Сенотрусова П. О., Мандрыка П. В. Керамическая посуда лесосибирской культуры: вопросы типологии и генезиса // Поволжская археология. 2020. № 2 (32). С. 93–106. DOI 10.24852/ pa2020.2.32.93.106

- Сенотрусова П. О. Культурные связи населения Нижнего Приангарья и Среднего Приобья в I тыс. н. э. // Древние культуры Монголии, Байкальской Сибири и Северного Китая. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. науч. центра СО РАН, 2018. Т. 2. С. 98–102.

- Томилова Е. А., Стасюк И. В., Акимова Е. В., Кукса Е. Н., Махлаева Ю. М., Горельченкова О. А., Харевич В. М., Орешников И. А. Многослойная стоянка Усть-Кова I в Северном Приангарье: итоги исследований 2008–2011 гг. // Изв. Иркут. гос. ун-та. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология. 2014. Т. 8. С. 82–99.

- Харевич В. М., Стасюк И. В., Акимова Е. В., Кукса Е. Н., Махлаева Ю. М., Горельченкова О. А., Томилова Е. А. Итоги изучения стоянки Усть-Кова I (пункт 2) в Северном Приангарье // Изв. Иркут. гос. ун-та. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология. 2014. Т. 9. С. 126–140.