Керамические традиции населения раннего железного века востока Азии (V век до н. э. - IV век н. э.)

Автор: Хон Хн У

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.6, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14736877

IDR: 14736877 | УДК: 930.26+571

Текст статьи Керамические традиции населения раннего железного века востока Азии (V век до н. э. - IV век н. э.)

Польцевская культура – культура железного века, получившая распространение на территории Приамурья и Приморья в период I тыс. до н. э. – середина I тыс. н. э. Из всех культур железного века Дальнего Востока она охватывает наибольшую территорию. Для польцевской культуры, сменившей урильскую, характерно использование железа. Железные изделия польцевской культуры отличны по своему характеру от железных изделий китайского царства Янь периода Чжаньго, в частности, тем, что среди них большой процент составляют предметы вооружения. Это обстоятельство с давних пор привлекло внимание исследователей культуры железа Восточной Азии I тыс. до н. э., которые признают, что польцевская культура сыграла большую роль в формировании и дальнейшем развитии культуры железа Дальнего Востока [Деревянко А. П., 2000].

Культура получила свое название по памятнику Польце I, открытому А. П. Окладниковым в 1935 г. и раскопанному А. П. Деревянко в 1960-е гг. В настоящее время на территории Приамурья известно около 100 памятников этой культуры, наиболее известными из которых являются Желтый Яр, Амурский санаторий, Рыбное озеро II, Польце II, Кочковатка II.

За время ее изучения были выделены основные признаки и критерии: форма и орнаментация керамических сосудов, типы каменных и железных изделий, типы и особенности конструкции жилищ, особенности топографии и планиграфии поселений, черты хозяйства, характер производства и отношения с населением сопредельных территорий. С разви- тием региональных археологических центров комплексы, сходные с памятниками польцевс-кой культуры Приамурья, были открыты и на территории Приморья, в результате была выдвинута точка зрения о перемещении поль-цевской культуры из Приамурья в Приморье [Окладников А. П., 1959. С. 166–167; Деревянко А. П., 1969. С. 104; 1972. С. 243–250; 1973. С. 246–247, 265–266; 1976. С. 180–181, 272–273]. Была разработана относительная хронология памятников и локальных вариантов польцевской культуры. Рассматривались также и связи польцевской культуры с культурами сопредельных территорий. В рамках этой работы были предприняты попытки сравнения польцевских материалов из памятников Дальнего Востока России не только с материалами культур соседнего Китая, но и с культурой яёй Японских островов [Окладников А. П., 1954. С. 255–256; Деревянко А. П., 1973. С. 270–271; 1976, С. 182–196].

В ходе археологических раскопок последних лет получены новые данные о польцевс-кой культуре. Большая часть этих материалов происходит с территории Приморья, с поселения на Сопке Булочка, где собрана богатая коллекция польцевских материалов. Получено также более 20 абсолютных дат. Кроме того, изучение материалов из раскопок прошлых лет при помощи естественно-научных и статистических методов также сыграло важную роль в развитии археологии южной части Дальнего Востока. Это дало возможность уточнить и дополнить многие проблемы, связанные с польцевской культурой. В частности, такими вопросами являются региональная специфика и относительная хронология польцевской культуры. В настоящее время также появилась возможность достаточно четко отделить поль-цевский комплекс от включенных в него из-за неточных выводов о стратиграфии и типологии материалов других культур.

Объектом данной работы стала керамика польцевской культуры Приамурья и Приморья: керамические сосуды с шести памятников Приамурья (Польце I, II, Желтый Яр, Амурский санаторий, Най и Васильевское городище) и 11 памятников Приморья (Сопка Булочка, Гла-зовка-городище, Рудановское городище, Сенькина Шапка, Малая Подушечка, Синие Скалы, Новогордеевское городище, Новогордеевское селище, Реттиховка-геологическая, Сопка Известковая, Ауровское городище), изученных в разное время и разными исследователями [Окладников А. П., 1959; 1963; Окладников А. П., Деревянко А. П., 1970; Окладников А. П. и др., 1972; Окладников А. П., Бродянский Д. Л., 1979; Деревянко А. П., 1966, 1972; 1976; 2000; Пронина Г. И., Андреева Ж. В., 1964; Андреева Ж. В., и др., 1986; Шавкунов Э. В., 1987; Бродянский Д. Л., 1987; Клюев Н. А., Никитин Ю. Г., 1989; Клюев Н. А., Ермаков В. Е., 1989; Клюев Н. А., Гарковик А. В., 2002; Васильев Ю. М., 2002; Краминцев В. А., 2002]. Керамический материал с этих памятников был проанализирован с помощью петрографического, термогравиметрического и рентгенографического методов, на основании метрических характеристик разделен на статистически обоснованные типы, классифицирован по типам орнаментации. Изученный материал включает большую часть находок на Сопке Булочка, в раскопках которой автор принимал непосредственное участие. Для построения хронологии польцевской культуры были использованы многочисленные абсолютные даты, полученные с этого и других памятников [Деревянко А. П., 1976; Нащекин В. Д. и др., 1973; Фирсов Л. В. и др., 1972; Кузьмин Я. В. и др., 2003; Деревянко А. П. и др., 2004; Деревянко А. П. и др., 2005; Деревянко А. П. и др., 2006] (табл. 1).

Для петрографического анализа было отобрано 68 образцов с памятников Польце I, Желтый Яр, Амурский санаторий, Глазов-ка-городище и Сопка Булочка. Результаты анализа показали устойчивые различия отдельных групп керамики по качественному составу цемента, по составу формовочных масс и по процентному содержанию песка в шлифах (табл. 2).

По качественному составу цемента, составляющим формовочных масс и песку между памятниками польцевской культуры Приамурья и польцевской историко-культурной общности Приморья заметны определенные сходства. Но имеется и ряд различий. В частности, по составу цемента два из трех памятников Приамурья, Польце I и Желтый Яр, близки между собой, поскольку среди их образцов много таких, цемент которых представлен суглинком тяжелым монтмориллонит-гидрослюдистого состава. Третий памятник этого региона близок с поселением на Сопке Булочке, поскольку соотношение образцов с легкими и тяжелыми суглинками на этих памятниках практически одинаково. На Глазовке-городище достаточно высок процент образцов, цемент которых представлен суглинками легкими монтмо-риллонит-гидрослюдистого состава. По такому параметру, как состав формовочных масс (количество образцов с органическими добавками или шамотом, с песком или породными обломками), можно отметить наличие взаимосвязи памятников Желтый Яр, Польце I и Гла-зовка-городище, которые по этим параметрам отличаются от пос. Амурский санаторий. Образцы с поселения на Сопке Булочке отличает от этих четырех памятников наличие в составе формовочных масс органических добавок. Однако по процентному содержанию образцов с шамотом Сопка Булочка близка Глазов-ке-городищу и в целом мало отличается от памятников Приамурья. По содержанию песка в шлифах образцы с Амурского санатория, для которых характерно достаточно низкое содержание песка, демонстрируют определенную близость с пос. Желтый Яр, но отличаются от остальных памятников.

Методом химического анализа было исследовано 30 образцов с памятников Поль-це I, Желтый Яр, Амурский санаторий и Гла-зовка-городище.

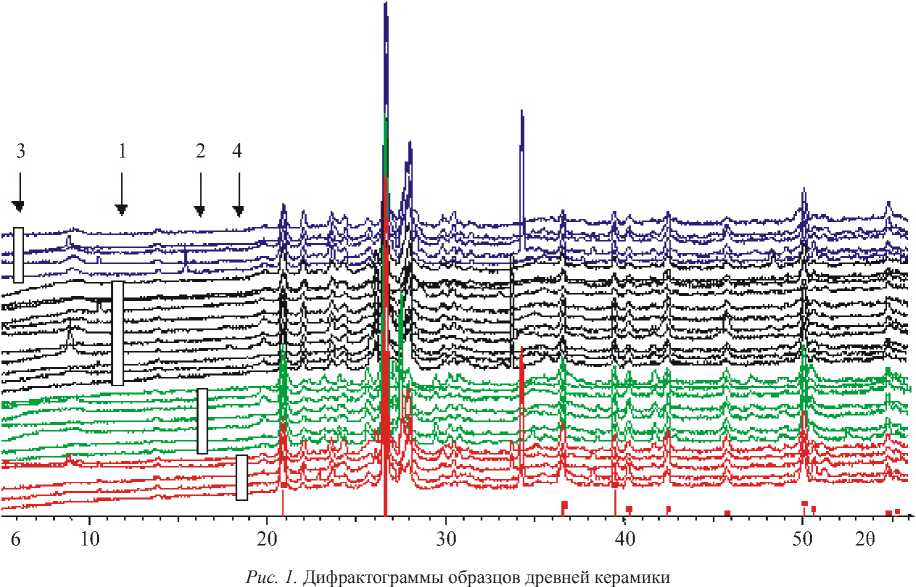

По результатам рентгенографических и термогравиметрических измерений во всех образцах выявлен практически идентичный набор минералов: кварц, полевой шпат, глинистый минерал. В целом однородную группу образуют образцы с пос. Польце I и Глазовка-го-родища, к другой группе относятся образцы пос. Желтый Яр и Амурский санаторий. Однако одним из принципиальных отличий является то, что во всех образцах пос. Польце I присутствует муллит, а в образцах из Глазов-ки-городища и Желтого Яра муллит не обна-

Таблица 1

Радиоуглеродные даты польцевской культуры и историко-культурной общности

|

№ п/п |

Памятник, слой |

Дата, л. н. |

Индекс лаб. |

Материал |

Калиброванная дата (95,4 %) |

|

1 |

Польце I |

2930±80 |

– |

Уголь |

980±80 лет до н. э. 1 |

|

2 |

Польце I |

2350±40 |

– |

Уголь |

400±40 лет до н. э. 1 |

|

3 |

Польце I |

2470±60 |

– |

Уголь |

520±60 лет до н. э. 1 |

|

4 |

Cикачи-Алян |

– |

– |

Уголь |

VII в. до н. э. 1 |

|

5 |

Тахта |

2385±75 |

– |

Уголь |

415±75 лет до н. э. 2 |

|

6 |

Тахта |

2280±100 |

– |

Уголь |

310±100 лет до н. э. 2 |

|

7 |

Сопка Булочка |

2005±40 |

СОАН-312 |

Уголь |

100 cal BC – 70 cal AD 3 |

|

8 |

Сопка Булочка |

1820±30 |

СОАН-311 |

Уголь |

120–250 cal AD 3 |

|

9 |

Сопка Булочка |

1570±55 |

СОАН-310 |

Уголь |

350–610 cal AD 3 |

|

10 |

Сопка Булочка |

2015±45 |

АА-32667 |

Нагар |

350 cal BC – 20 cal AD 3 |

|

11 |

Глазовка-городище |

2310±40 |

СОАН-3949 |

Уголь |

510–210 cal BC 3 |

|

12 |

Глазовка-городище |

2190±50 |

СОАН-3951 |

Зерно |

390–120 cal BC 3 |

|

13 |

Глазовка-городище |

2070±50 |

СОАН-3950 |

Уголь |

340 cal BC – 50 cal AD 3 |

|

14 |

Сенькина Шапка |

1840±40 |

АА-32668 |

Нагар |

1–380 cal AD 3 |

|

15 |

Малая Подушечка, верхний слой |

1750±50 |

МГУ-498 |

Уголь |

140–390 cal AD 3 |

|

16 |

Сопка Булочка, жил. 2, пол |

2070±40 |

SNU03-550 |

Уголь |

177 BC – 4 AD 4 |

|

17 |

Сопка Булочка, жил. 2, заполнение |

1850±40 |

SNU03-551 |

Уголь |

74–249 AD 4 |

|

18 |

Сопка Булочка, терраса |

2060±40 |

SNU03-553 |

Уголь |

172 BC – 25 AD 4 |

|

19 |

Сопка Булочка, жил. 3, пол |

1800±70 |

СОАН-5266 |

Уголь |

75–396 AD 4 |

|

20 |

Сопка Булочка, жил. 5, пол |

1970±90 |

СОАН-5267 |

Уголь |

193 BC – 243 AD 4 |

|

21 |

Сопка Булочка, жил. 7, пол |

2170±60 |

SNU04-605 |

Уголь |

378–87 BC 5 |

|

22 |

Сопка Булочка, жил. 7, пол |

2260±40 |

SNU04-608 |

Уголь |

323–201 BC 5 |

|

23 |

Сопка Булочка, жил. 7, кан |

2040±60 |

SNU04-606 |

Уголь |

199 BC – 82 AD 5 |

|

24 |

Сопка Булочка, жил. 7 |

1460±40 |

СОАН-5668 |

Уголь |

535–661 AD 5 |

|

25 |

Сопка Булочка, жил. 11, пол |

1680±50 |

SNU04-609 |

Уголь |

241–442 AD 5 |

|

26 |

Сопка Булочка, жил. 11, пол |

2120±45 |

СОАН-5669 |

Уголь |

211–38 BC 5 |

|

27 |

Сопка Булочка, жил. 11, пол |

2200±90 |

СОАН-5670 |

Уголь |

404–37 BC 5 |

|

28 |

Сопка Булочка, жил. 15-а, пол |

1690±75 |

СОАН-6221 |

Уголь |

210–538 AD 6 |

|

29 |

Сопка Булочка, жил. 15-а, пол |

2110±60 |

СОАН-6222 |

Уголь |

233 BC – 4 AD 6 |

|

30 |

Сопка Булочка, жил. 16, пол |

1530±50 |

СОАН-6135 |

Уголь |

426–622 AD 6 |

|

31 |

Сопка Булочка, жил. 18 |

2080±80 |

СОАН-6136 |

Уголь |

233 BC – 76 AD 6 |

|

32 |

Сопка Булочка, жил. 21 |

2460±55 |

СОАН-6227 |

Уголь |

762–407 BC 6 |

1 Составлено по: [Деревянко А. П., 1976; Нащекин В. Д. и др., 1973. № 40];

2 Составлено по: [Деревянко А. П., 1976; Фирсов Л. В. и др., 1972. № 38];

3 Составлено по: [Кузьмин Я. В. и др., 2003];

4 Составлено по: [Деревянко А. П. и др., 2004];

5 Составлено по: [Деревянко А. П. и др., 2005];

6 Составлено по: [Деревянко А. П. и др., 2006].

Таблица 2

Данные петрографического анализа керамики польцевской культуры Приамурья и польцевской историко-культурной общности Приморья

Типология сосудов с горловиной (группа – тип – подтип)

|

Рецепт ФМ * |

Памятник |

|||||

|

Польце |

Желтый Яр |

Амурский Санаторий |

Глазовка-городище |

Сопка Булочка |

||

|

Г+По |

Количество образцов |

8 |

4 |

3 |

7 |

6 |

|

% |

38,1% |

30,7% |

42,9% |

63,6% |

37,5% |

|

|

Г+П |

Количество образцов |

4 |

2 |

2 |

– |

1 |

|

% |

19,1% |

15,4% |

28,6% |

6,3% |

||

|

Г+По+Ш |

Количество образцов |

9 |

5 |

– |

– |

6 |

|

% |

42,7% |

38,5% |

37,5% |

|||

|

Г+П+Ш |

Количество образцов |

– |

2 |

2 |

4 |

1 |

|

% |

15,4% |

28,6% |

36,4% |

6,3% |

||

|

Г+По+Ш+О |

Количество образцов |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

% |

6,3% |

|||||

|

Г+П+Ш+О |

Количество образцов |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

% |

6,3% |

|||||

* ФМ – формовочные массы; Г – глина (под этим термином понимается глинистая часть ФМ); По – породные обломки; П – песок; Ш – шамот; О – органика.

Таблица 3

Сосуды с горловиной

|

Группа |

Группа I ФВ ** – малый и средний 0,33–0,50, 0,51–0,65 |

Группа II ФВ – большой и очень большой 0,66–1,00; 1,00↑ |

||||||||||||||||

|

Тип |

А ФГ *** – малый 0–0,14 |

БВ ФГ – средний большой 0,15–0,29, 0,30–0,53 |

Г ФГ – очень большой 0,54↑ |

А ФГ – малый 0–0,14 |

БВ ФГ – средний большой 0,15–0,29, 0,30–0,53 |

Г ФГ – очень большой 0,54↑ |

||||||||||||

|

Подтип |

а |

б |

в |

а |

б |

в |

а |

б |

в |

а |

б |

в |

а |

б |

в |

а |

б |

в |

|

Значение |

ю 7 cn О Ю 1 ^ $ |

СЧ 7 ОО o' йч о 1 |

ОО o' о" н cd § |

ю 7 cn R О Ю $ |

СЧ 7 ОО o' йч о 1 |

ОО o' о" н cd § |

ю 7 cn О Ю |

СЧ 7 ОО o' йч о |

ОО o' о" н cd § |

ю 7 cn О Ю |

СЧ 7 ОО o' о |

ОО o' о" cti § |

ю 7 г^ О Ю |

СЧ 7 ОО o' о |

ОО o' о" d |

ю 7 с^ О Ю |

СЧ 7 ОО o' d4 о |

ОО o' о н cd |

**

ФВ – широтно-горловинный;

* ФГ – указатель профилировки шейки (по: [Генинг В. Ф., 1973. С. 121–125]).

* ФА – высотный указатель;

ружен, но он есть в двух образцах памятника Амурский санаторий. Керамика Глазовки-го-родища выделяется составом полевого шпата. Рефлексы при 23,2, 24,2, 27,2 и 29,4 ° обнаружены во всех образцах этого памятника, но отсутствуют в образцах всех остальных памятников. По составу полевого шпата керамика Желтого Яра отличается от керамики Гла-зовки-городища, но схожа с Польце I. Однако в керамике Польце I присутствует муллит, а в керамике Желтого Яра он не обнаружен [Дре-бущак В. А. и др., 2004] (рис. 1).

Таким образом, образцы керамики из Польце I, Глазовки-городища и Желтого Яра однородны в пределах одного памятника и индивидуальны для каждого памятника. Образец керамики одного памятника можно достоверно отличить от образца другого памятника по фазовому составу. Иначе обстоит дело с керамикой с пос. Амурский санаторий. Два образца из четырех содержат муллит и в принципе не отличаются от образцов пос. Польце I. Остальные четыре образца содержат неидентифицированную фазу, дающую рефлексы на 34,2 и 38,3 °. Эта же фаза обнаружена в двух образцах Глазов-ки-городища. Состав полевых шпатов в керамике Амурского санатория соответствует составу полевых шпатов в образцах Поль-це I и Глазовки-городища.

В итоге, такие памятники, как Желтый Яр, Польце I и Глазовка-городище выделяются в отдельную группу, а пос. Амурский санаторий в эту группу не входит. С другой стороны, материалы каждого памятника однородны в пределах данного памятника. По наличию в образцах муллита пос. Амурский сближается с пос. Польце I, по составу полевых шпатов – с пос. Польце I и Глазовкой-городищем.

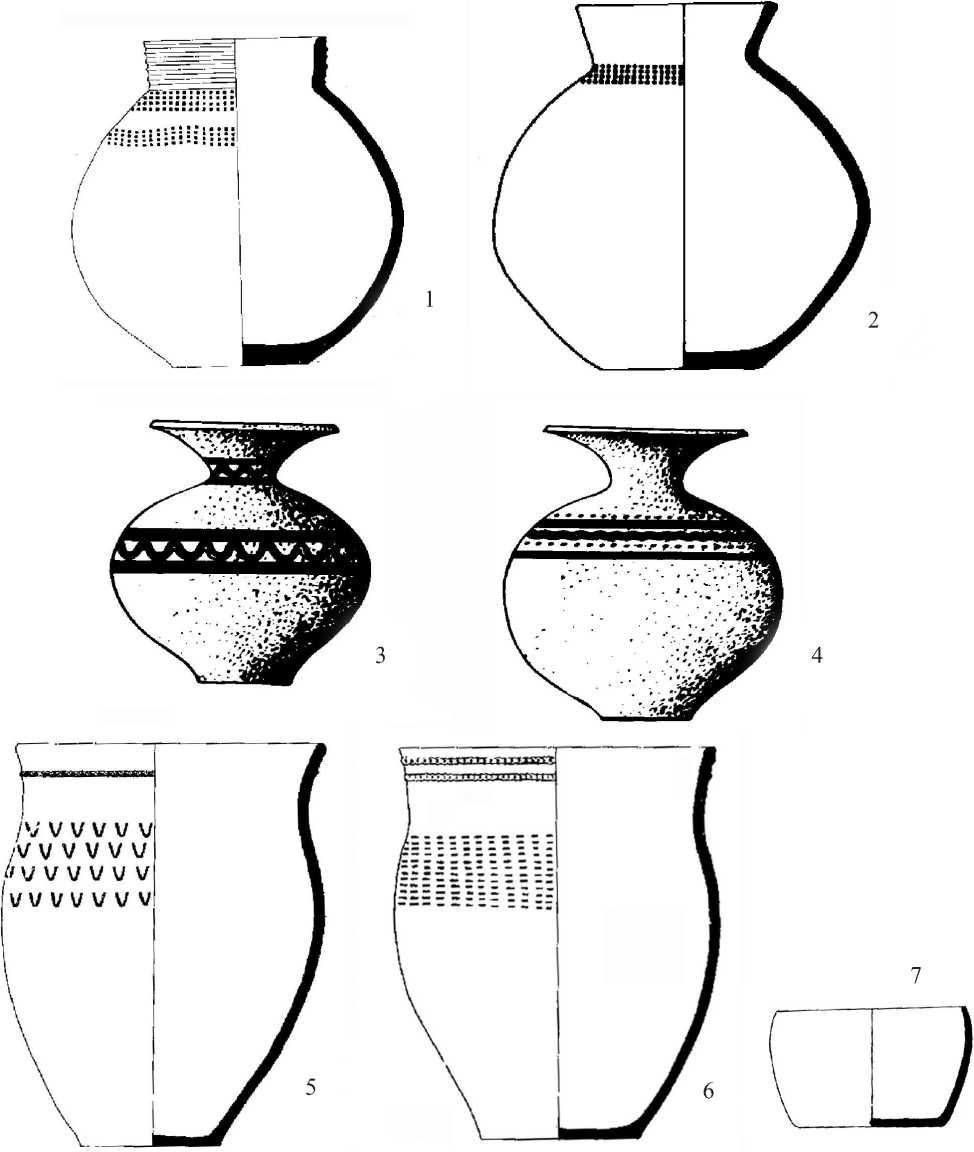

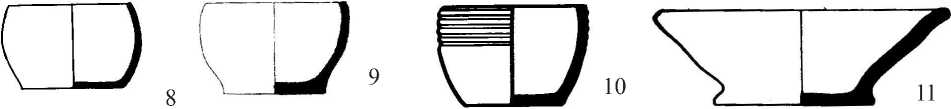

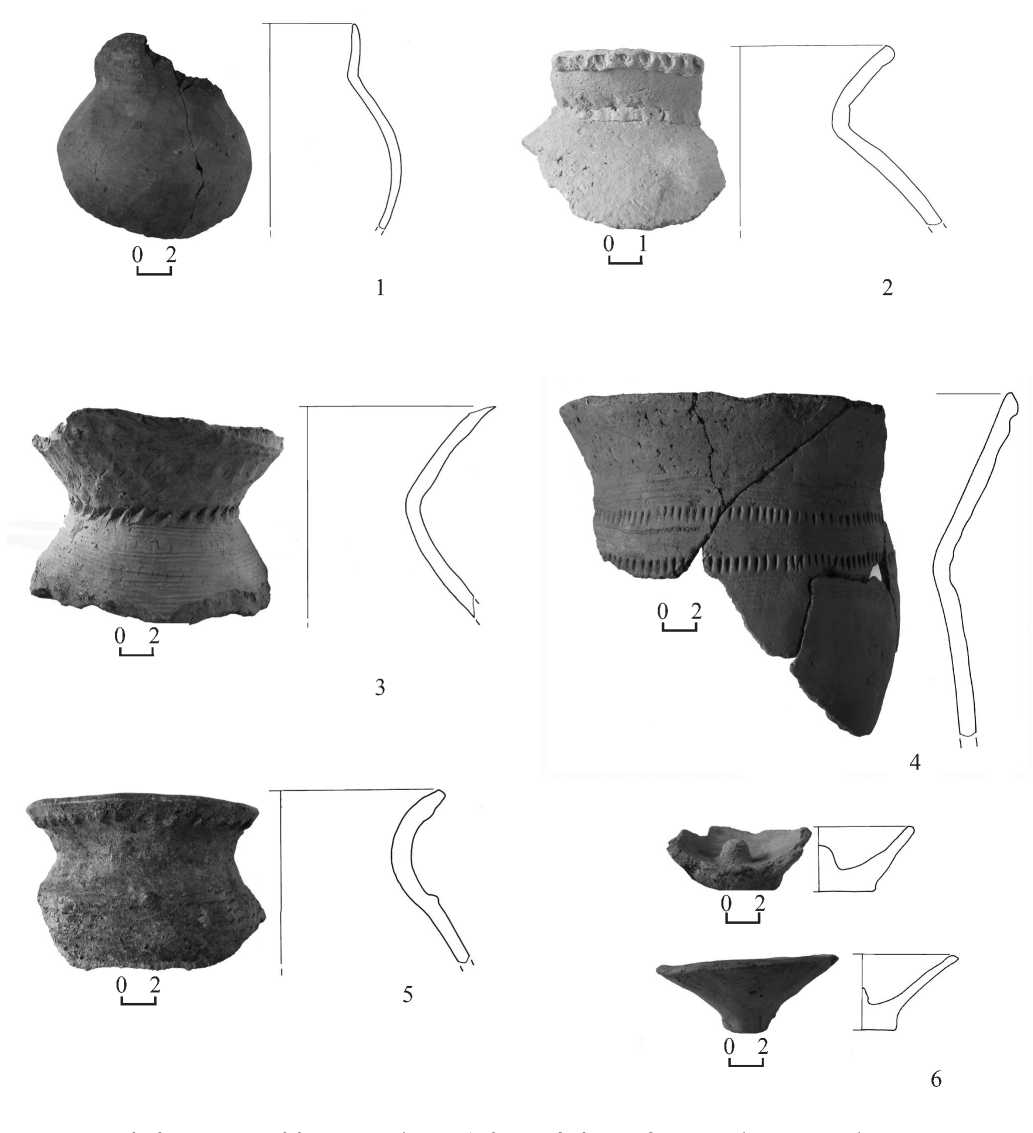

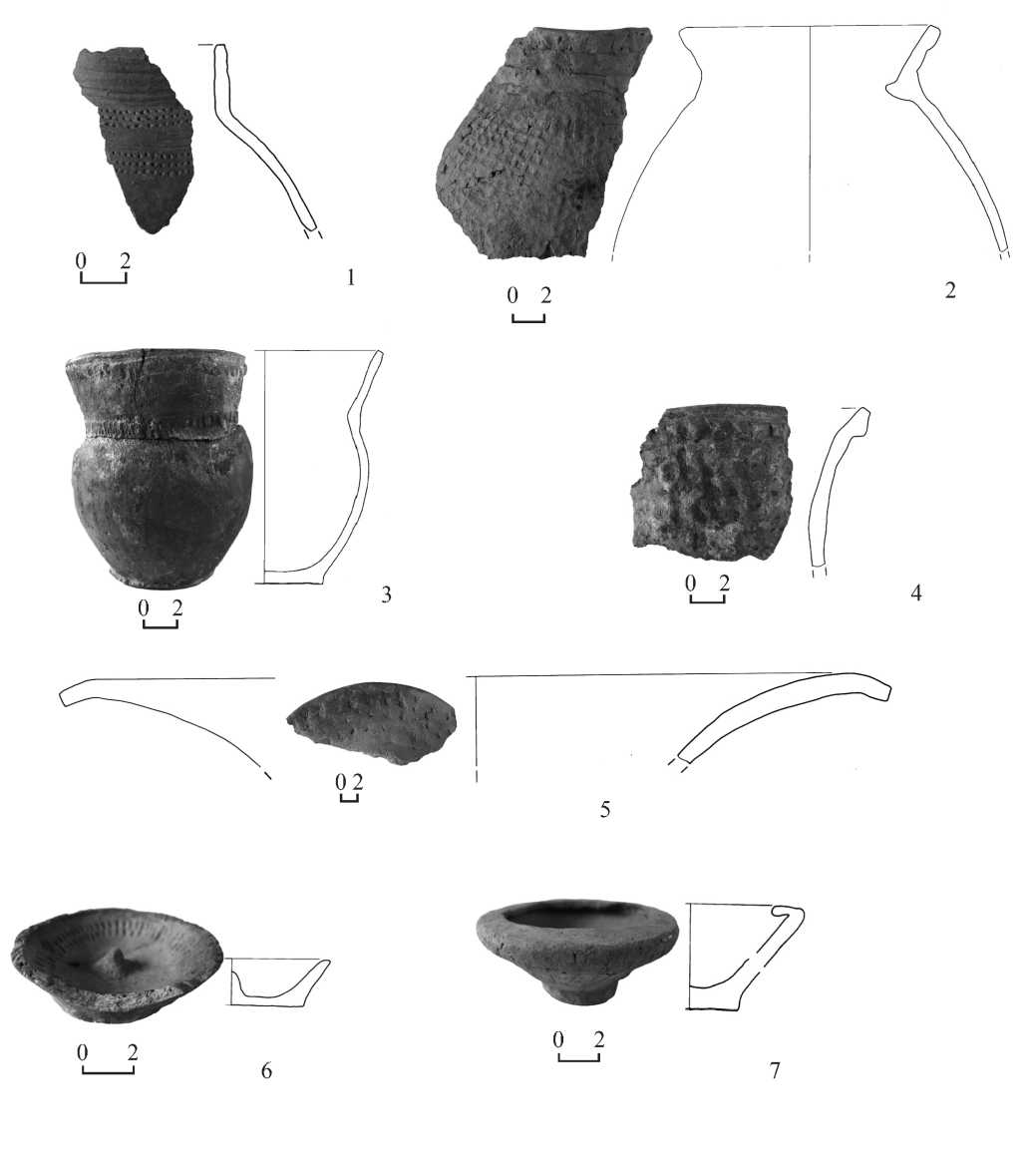

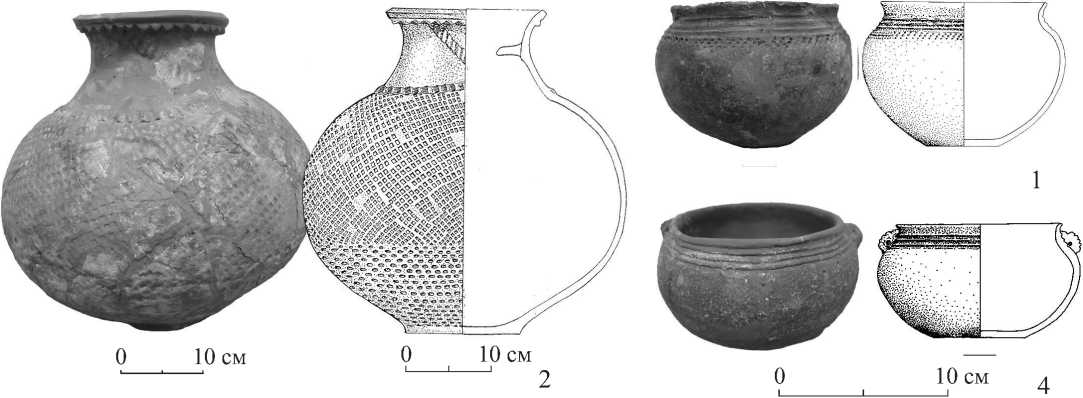

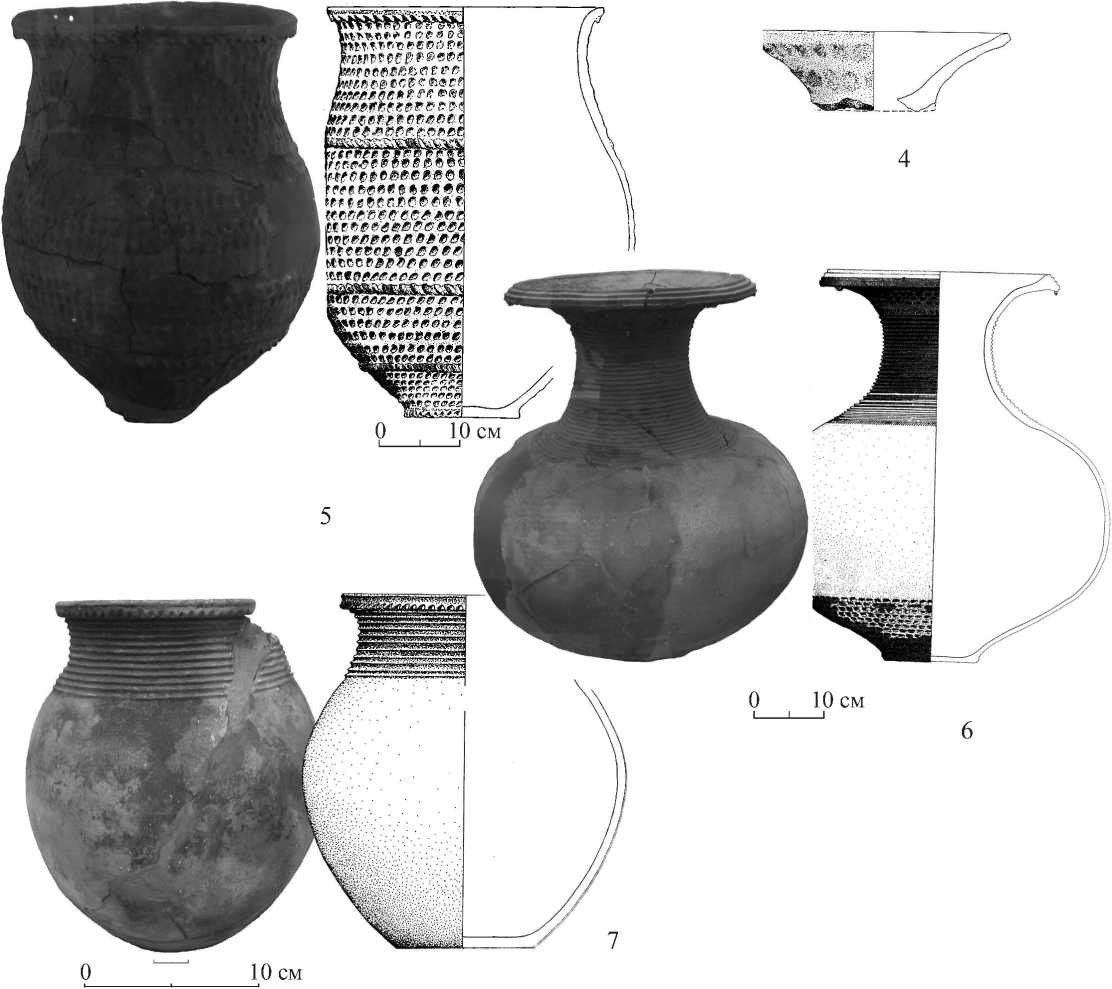

Объектом морфологической и орнаментальной классификаций выступали 670 ед. керамического материала с 17 памятников польцевской культуры (рис. 2–6). Для каждого сосуда были произведены измерения по восьми параметрам (начиная с венчика и заканчивая донышком). По методике В. Ф. Ге-нинга [1973] были вычислены 8 указателей формы сосудов (табл. 3). Весь керамический материал польцевской культуры и польцевс-кой историко-культурной общности подразделяется на семь типов.

-

1. Горшки с округлым туловом (I– A–б , I– БВ–б ).

-

2. Горшки с блюдовидным венчиком (I– Г–абв ).

-

3. Банки (II– АБВ–аб ).

-

4. Низкие банки (II– АБВ–в ).

-

5. Горшки с отогнутым наружу венчиком (II– Г–аб ).

-

6. Банки и чаши (III– А–аб ).

Рис. 2. Керамика пос. Польце I: 1 – тип 1; 2 – тип 2; 3 – тип 3; 4 – тип 4; 5, 6 – тип 5; 7 –11 – тип 7

-

7. Миски / крышки, светильники (III– Б–аб ).

По методу нанесения орнамента, основным орнаментальным элементам и мотивам орнаменты польцевской культуры и польцевской историко-культурной общности были разделены на 6 групп и 14 типов.

-

I. Налепной или рельефный орнамент:

-

1. Волнистый валик;

-

2. Налепные шишечки-«жемчужины»;

-

3. Выглаженный валик;

-

4. Мелкий кольчатый орнамент.

-

II. Оттиски, вдавления:

-

1. Вдавления, напоминающие пальцевые (ногтевые);

Рис. 3. Керамика пос. Желтый Яр: 1 – тип 1; 2 – тип 2; 3 – тип 3; 4 – тип 4; 5 – тип 5; 6, 7 – тип 7

-

2. Оттиски многозубчатой гребенки;

-

3. Ряды подпрямоугольных оттисков;

-

4. Фигурный штамп;

-

5. Аморфные оттиски.

-

III. Прочерченный орнамент:

-

1. Оттиски многозубчатой гребенки (наносился путем протаскивания гребенки).

-

IV. Резной орнамент:

-

1. Скобковидный зигзаг.

-

V. Наколы:

-

1. Наколы, составленные в ряды.

-

VI. Тисненый орнамент:

-

1. Вафельный (ложнотекстильный) орнамент;

-

2. Шнуровые оттиски.

Каждый из выделенных типов орнамента был соотнесен с определенной частью сосудов – срезом венчика, горловиной, верхней частью тулова / плечиком, нижней частью ту-лова / придонной частью.

В результате проведения всех этих анализов были выделены характерные особенности керамического комплекса польцевских памятников Приамурья и Приморья.

-

1. Горшки с округлым туловом происходят в основном с памятников Приамурья. В Приморье сосуды данного типа отмечены только на Глазов-ке-городище, а на памятниках южного Приморья практически отсутствуют. Вафельный (ложнотекстильный) орнамент характерен только для

Рис. 4. Керамика пос. Амурский санаторий: 1 – тип 1; 2 – тип 2; 3 – тип 4; 4 – тип 5; 5 – тип 3; 6, 7 – тип 7

-

2. Подтип 1 горшков с блюдовидным венчиком достаточно равномерно представлен на памятниках польцевской культуры в Приамурье, а на памятниках Приморья отсутствует. Подтип 2, напротив, в Приамурье присутствует только на пос. Желтый Яр, зато получил

-

3. Большая часть сосудов баночной формы происходит с территории Приамурья, а в

Рис. 5. Керамика пос. Глазовка-городище: 1, 3 – тип 4; 2 – тип 2; 4 – тип 6; 5 – тип 4; 6 – тип 3; 7 – тип 5

-

4. Горшки с отогнутым наружу венчиком в Приамурье преобладают на пос. Желтый Яр и

- Амурский санаторий, на пос. Польце I отсутствуют, а на памятниках Приморья составляют самую многочисленную категорию керамического материала. Орнаментация сосудов в обоих регионах одинакова: на венчике наносился орнамент в виде волнистого валика и прочерченных линий, на тулове – вафельные и пальцевые оттиски. По сосудам данно-

- Рис. 6. Керамика пос. Сопка Булочка: 1, 2 – тип 2; 3, 4 – тип 5; 5, 6 – тип 3; 7 – тип 6

-

5. Миски/крышки достаточно равномерно представлены на памятниках Приамурья, а в Приморье – только на Глазовке-городище. Это еще раз демонстрирует наличие тесных связей между памятниками Приамурья и Глазов-

- кой-городищем и отсутствие таковых между Приамурьем и южным Приморьем.

сосудов пос. Желтый Яр и Амурский санаторий, а на пос. Польце I не выявлен. Таким образом, горшки с округлым туловом, орнаментированные вафельными оттисками, являются характерной чертой пос. Желтый Яр и Амурский санаторий в Приамурье и памятника Глазовка-городище в Приморье, а для остальной территории Приморья их находки не характерны.

широкое распространение в Приморье. На сосудах подтипа 1 наносился в основном орнамент в виде прочерченных линий, а на сосудах подтипа 2 – в виде пальцевых оттисков. В Приамурье подтип 2 исчезает после того, как поселения типа Желтого Яра прекращают свое существование, но начинает пользоваться популярностью на Глазовке-городище и на памятниках южного Приморья. Судя по особенностям морфологии и орнаментации горшков с блюдовидным венчиком, их развитие шло от подтипа 2 к подтипу 1.

Приморье такие сосуды зафиксированы только на Глазовке-городище. По способу соединения венчика и тулова они были разделены на два подтипа. Для подтипа 1 характерен вафельный и шнуровый орнаменты. Этот подтип считается наиболее архаичным.

го типа также прослеживаются тесные связи пос. Желтый Яр и Амурский санаторий в Приамурье с памятниками Приморья.

На памятниках польцевской культуры было получено 32 абсолютные даты, 15 из них – в ходе работ прошлых лет, 17 – в ходе недавних раскопок на поселении на Сопке Булочке. Даты, полученные по образцам угля, взятым с пола жил. 2, 7 и 18, укладываются в пери- од IV в. до н. э. – I в. н. э. По одной дате из жил. 11 и 15а также относятся к этому периоду. Среднее значение датировки польцевс-ких комплексов Сопки Булочки соответствует II в. до н. э. – рубежу эр. С другой стороны, одна дата из жил. 7 соответствует VI–VII вв., из жил. 11 – III–V вв., из жил. 15а – III–VI вв. Эти даты уже не укладываются в означенный период. Вопрос о том, с чем связано такое омоложение датировок – с длительностью существования польцевской культуры или же с загрязнением образцов – требует дальнейшего изучения.

Однако если опираться на полученные абсолютные даты, можно датировать польцевс-кие комплексы Сопки Булочки II в. до н. э. – IV в. н. э. Верхнюю границу датировки можно поднять и до более позднего времени. Что касается памятников Приамурья, то мы можем оперировать только теми датами, которые приводятся в работах А. П. Деревянко, поскольку абсолютное датирование этих памятников в последнее время не проводилось. Тем не менее поскольку на пос. Польце I был найден сосуд с ручкой, демонстрирующий аналогии с культурой гунтулин, мы можем датировать этот памятник II–I вв. до н. э., а пос. Желтый Яр и Амурский санаторий – более ранним временем, IV–III вв. до н. э. Памятник Глазовка-го-родище, расположенный в северном Приморье, датирован автором раскопок С. А. Коломий-цем IV–III вв. до н. э. [Коломиец С. А. и др., 2002. С. 149].

По этим датам и результатам анализа керамического материала можно построить относительную типологию польцевских памятников. Относительная хронология памятников Приамурья может быть представлена в виде последовательности:

Кочковатка II, Рыбное Озеро II ^ Желтый Яр, Амурский санаторий -> Польце I, Най.

I этап польцевской культуры Приамурья (Кочковатка II, Рыбное Озеро II) датируется VI–IV вв. до н. э.; II этап (Желтый Яр, Амурский санаторий) – IV–III вв. до н. э., III этап (Польце I, Най) – II–I вв. до н. э. По-види-мому, распространение польцевской культуры на территорию Приморья началось на II этапе, во время существования пос. Желтый Яр и Амурский санаторий. В результате в IV–III вв. до н. э. в северном Приморье появляются такие памятники, как Глазовка-го-родище, а во II в. до н. э. в южном Приморье возникают памятники типа поселения на Со- пке Булочка. Таким образом, в польцевской культуре Приморья можно выделить два этапа: I – (Глазовка-городище) IV–III вв. до н. э.; II – (Сопка Булочка и др. памятники южного Приморья) II в. до н. э. и позднее.

Следовательно, на II этапе существования польцевской культуры в Приамурье произошло ее разделение на две группы. В Приамурье на основе памятников II этапа развиваются памятники III этапа, такие как пос. Польце I. Процесс формирования польцевской культуры в Приморье приводит к появлению в его южной части памятников типа поселения на Сопке Булочке. Польцевские памятники в Приморье существуют как минимум до IV в. Для выделения позднего этапа польцевской культуры в Приморье, на наш взгляд, пока еще не накоплено достаточно археологических материалов.

Материалы польцевской культуры сопоставимы с материалами ряда культур Маньчжурии. Они полностью идентичны культуре ваньяньхэ и находят много аналогий в материалах культур гунтулин и фэнлинь. Больше всего сходных черт в морфологии и орнаментации керамических сосудов отмечено между этапами I и II культуры гунтулин (II до н. э. – II в.) и пос. Польце I. Можно предположить, что в это время между двумя означенными регионами существовали активные контакты и отношения торгового обмена. Кроме того, на пос. Одон, расположенном в северо-восточной части Корейского полуострова, была найдена керамика, сходная с польцевской. На памятниках центральной и южной части Кореи комплексы, демонстрирующие прямые аналогии польцевским, пока не выявлены. Здесь были найдены только железные кельты польцевского типа со слегка расширенным лезвием и двумя параллельными валиками на втулке.