Керамический комплекс кобанского поселения Сауар в контексте кобано-колхидской культурно-исторической общности

Автор: Мошинский А.П.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Бронзовый век

Статья в выпуске: 255, 2019 года.

Бесплатный доступ

В работе анализируется керамический комплекс кобанского поселения Сауар (Дигорское ущелье Северной Осетии), исследуемого Северо-Кавказской археологической экспедицией Государственного исторического музея с 1988 г. Исследованный участок поселения датируется V-IV вв. до н. э. При анализе материала обращает на себя внимание тот факт, что формы керамики (за исключением некоторых видов тарных сосудов) продолжают традиции кобанского керамического производства «классического» периода. В орнаментальной системе, напротив, отмечаются многочисленные инновации. Практически все они находят параллели в керамическом комплексе кобано-колхидской культурно-исторической общности -как в материалах предшествующего времени, так и синхронного. Делается вывод о безусловном колхидском влиянии на систему орнаментации керамики поселения Сауар, возможно связанном с приходом в Дигорию колхидских гончаров.

Кобанская культура, кобано-колхидская культурно-историческая общность, керамика, орнамент, а koban-cholchian cultural and historical community

Короткий адрес: https://sciup.org/143168958

IDR: 143168958

Текст научной статьи Керамический комплекс кобанского поселения Сауар в контексте кобано-колхидской культурно-исторической общности

Позднекобанское поселение Сауар составляет единый комплекс памятников с могильником Гастон Уота. Поселение и могильник расположены в 300 м друг от друга у с. Лезгор в Дигорском ущелье Северной Осетии. Оба памятника были обнаружены в 1987 г. Северо-Кавказской экспедицией Государственного исторического музея. Раскопки могильника Гастон Уота были полностью завершены в 1998 г., раскопки поселения Сауар начаты в 1988 г. и продолжаются ежегодно.

* Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ «Северо-Западное Закавказье (Абхазия) в эпоху поздней бронзы – раннего железа» (№ 18-09-00293).

Поселение Сауар является на сегодняшний день первым поселением, раскопанным в горной зоне центральной кобанской культуры (по Е. И. Крупнову ( Крупнов , 1960) – центральный вариант кобанской культуры). Нами совместно с А. Ю. Скаковым было разработано определение для понятия «археологическая культура»: «внутренне связанная система оставленных древним населением определенной территории археологических памятников, имеющих значительные черты сходства, обусловленные изначально общими для этого населения традициями» ( Мошинский, Скаков , 2008б). Здесь принципиальным является введение в определение понятия «традиция», что, несомненно, важно для памятников, оставленных членами традиционных обществ. С этим понятием в кобанской культуре в наибольшей степени связана керамика. Знаменитая кобанская бронза в той или иной степени распространяется по всему региону не в силу общности происхождения, но в первую очередь в результате межкультурных контактов. Таким образом, мы видим не локальные варианты, но разные, хоть и близкие культуры: западную, центральную и восточную, значительно отличающиеся по своему керамическому комплексу и частично пересекающиеся по металлу.

Внутри культур мы можем наблюдать локальные варианты, которые в разные эпохи могут изменять свои границы. Так, безусловно, в Горной Дигории в позднекобанское время может быть выделен дигорский локальный вариант. Это обусловлено определенными историческими процессами, которые приводили к некоторой изоляции Дигорского ущелья с характерными отражениями в материальной культуре его населения (например, появление мужских поясных пряжек и женских браслетов дигорского типа; обе категории предметов имеют свои линии развития).

Позднекобанское дигорское поселение Сауар (участок, раскопанный к настоящему моменту, датируется V–IV вв. до н. э.) представляло собой производственный поселок. На раскопанных 900 кв. м обнаружено 10 гончарных и 8 металлургических мастерских, а также 2 косторезные мастерские, мастерская углежога и 5 культовых центров.

По материалам раскопок опубликована обобщающая работа, содержащая типологию и классификацию всех найденных на могильнике и поселении к 2004 г. археологически целых артефактов ( Мошинский , 2006а). Подготовлена и сдана в печать полная публикация могильника Гастон Уота. По материалам поселения Сауар вышла из печати серия статей ( Мошинский , 1990; Журавлев, Мошинский , 1992а; 1992б; Мошинский, Скаков , 1996а; 1996б; 1999; 2001; Мошинский , 2006б; 2007; Мошинский, Скаков , 2008а; 2008б; Мошинский , 2011; 2014; 2015; 2016; 2018).

При анализе керамики (целых форм) были рассмотрены: тарная керамика (2 корчаги и 1 крупный кувшин из Гастон Уота), 2 кухонных горшка (один из Гастон Уота и один из Сауара), 12 кружек (10 из Гастон Уота, 1 из Верхней Рутхи и 1 из Кумбулты (Верхней Рутхи?)) и 1 миска из Сауара ( Мошинский , 2006а. Рис. 41, 42).

За пределами систематизации оказались первично обработанные более 100 000 фрагментов керамики. Анализ этого массива вводит в научный оборот абсолютно новый для научного сообщества материал, отличный от известной до сих пор «классической» кобанской керамики, разобранной Д. В. Деопиком и Е. И. Крупновым на примере Змейского поселения (Деопик, Крупнов, 1961). Эталонная коллекция из этого памятника хранится в ГИМ (ГИМ Б 1088). Здесь же комплектуется и эталонная коллекция для позднекобанского времени из поселения Сауар.

На сегодняшний день не существует классификации керамики «классического» кобанского времени центрального варианта кобанской культуры. Вызвано это объективными причинами. Основная часть материалов с территории Северной Осетии, к сожалению, происходит из грабительских раскопок XIX в. Многотысячные коллекции, хранящиеся во многих музеях мира (самая крупная в ГИМ), содержат артефакты, про которые в лучшем случае известно место их находки: могильник, из которого они добыты, или название села, у которого находился этот могильник. Именно этим объясняется тот факт, что В. И. Козенко-вой были классифицированы все материалы восточного и западного вариантов кобанской культуры ( Козенкова , 1982; 1995; 1996; 1998), но классификационно не обработаны материалы центра (хотя, конечно, она уделяла им большое внимание в многочисленных трудах).

Автором данной работы в свое время был полностью обработан весь массив целых форм керамики центрального варианта кобанской культуры, хранящихся в Историческом музее, Эрмитаже и в Северной Осетии. Результаты работы не опубликованы, тем не менее можно указать на некоторые черты, присущие этой керамике.

Вся керамика «классического» периода – лепная, следов вращения ни на целых сосудах, ни на фрагментах не обнаружено. Керамика практически вся очень хорошего обжига, плотная, в своем составе содержит мелкотолченую дресву (по определению С. Ю. Внукова – плагиоклазы).

Одним из основных условий пропорционального строения сосудов является соблюдение правил симметрии: размещение максимального диаметра практически посередине тулова и близость значений максимального диаметра и высоты сосуда. Обязательной чертой керамики при наличии ручек является присоединение ручки от верха венчика сосуда. Венчики сосудов, как правило, не имеют валиков, иногда присутствуют слабовыраженные валики.

Орнамент – по преимуществу врезной геометрический (наиболее частый – штрихованные треугольники и ромбы), также иногда присутствуют фризы семечковидных и ямочных вдавлений.

К сожалению, внутри полутысячелетнего периода из-за почти полного отсутствия комплексов мы пока не можем создать дробную хронологическую классификацию керамики.

В керамическом комплексе позднекобанского поселения Сауар более 80 % фрагментов черного или темно-серого цвета – результат восстановительного обжига. В ряде случаев черепок черный только снаружи. Фрагменты керамики красного или близкого к нему цвета (с окислительным обжигом) встречаются значительно реже. Тесто керамики имеет принципиально тот же состав, что и в «классический» период.

На ряде фрагментов на внутренней стороне прослежены ротационные круги. В основном – это фрагменты венчиков, реже – фрагменты донцев, иногда – фрагменты стенок сосудов. Ротационные круги не вполне ровные и частые. Происходят, несомненно, не от круга быстрого вращения. На поселении обнаружены места для установок гончарного круга – ямки, обложенные сланцевыми плитками. Около одной из таких ямок лежали 10 заготовок для изготовления гончарных сосудов – глиняные круглые необожженные «лепешки», уже содержащие замешанный в них отощитель – дресву. Для изготовления лепных сосудов заготовки имели пирамидальную форму.

Ряд фрагментов несет на себе следы лощения. Лощение наносилось на сосуды костяными плоскими лощилками, в большом количестве обнаруженными при раскопках ( Мошинский , 2006а. Рис. 18: 1–4 ). Лощилки имели приостренные концы для нанесения орнамента. Практически все лощилки несут на себе следы работы (поперечные потертости). Хорошо лощеных фрагментов керамики немного. Большая часть – слегка подлощенные или хорошо заглаженные с внешней стороны.

Судя по всему, орнаментацией керамики занимались женщины. Основным аргументом в пользу этого служит впускное погребение ребенка – девочки (до 3 лет, с височными кольцами и браслетами) – в коллективном погребении 21 могильника Гастон Уота. С девочкой была уложена типичная костяная лощилка с оформленным кончиком для нанесения орнамента (без следов сработанности). Косвенным свидетельством участия женщин в процессе производства керамики являются находки на производственных площадках бусин и пряслиц. В вынужденных перерывах женщины могли здесь же заниматься пряжей. Фрагменты бронзовых браслетов, обнаруженные на поселении, скорее всего, являются металлическим ломом, предназначенным для переплавки.

Для позднекобанской керамики было выделено шесть категорий сосудов: корчаги, кувшины, горшки, банки, миски, кружки (не считая редких форм культовых сосудов и сосудов, предназначенных для технологических целей).

Корчаги – крупные тарные сосуды с широким высоким горлом и оттянутым венчиком, предназначенные для хранения сыпучих продуктов. Наряду с корчагами, к тарным сосудам принадлежат и крупные кувшины. Венчики последних не всегда можно отличить от венчиков корчаг. Безусловно, венчики кувшинов всегда имеют воронковидную форму. Но близкую форму могут иметь и венчики корчаг, хотя для них в большей степени характерны практически горизонтально отогнутые венчики.

Горшки – кухонные сосуды с отогнутым наружу венчиком и коротким горлом. Сосуды баночных форм – с венчиком, загнутым внутрь. Вероятно, они были предназначены для хранения небольших объемов продуктов. Миски – столовая посуда с устьем, значительно превышающим по размерам высоту. Венчик может быть отогнут как внутрь, так и наружу. Столовые кувшины – посуда относительно небольших размеров, с высоким горлом, воронковидным венчиком и ручкой. Кружки – небольшие сосуды для питья, как правило, с ручкой (но есть экземпляры и без ручки). В абсолютном большинстве случаев венчик загнут наружу, иногда – внутрь.

Все ручки сосудов, как кувшинов, так и кружек, без исключения отходят от венчика, продолжая традицию «классической» керамики центральной кобан-ской культуры. Пропорции почти всех сосудов близки к «стандартам» «класси- ческого» времени. Заметные отличия встречаются только у нескольких экземпляров кружек.

Безусловно, новацией является массовое оформление венчиков корчаг, горшков, кувшинов и мисок валиками. Валики (когда удается это проследить) часто делались путем петлевидного загиба края венчика с последующей его дофор-мовкой. Иногда венчик подрезался. Наиболее часты случаи подрезки венчика в позднем слое поселения, датирующемся IV в. до н. э. Абсолютной новацией являются достаточно редкие массивные венчики корчаг и тарных кувшинов.

Выделяются 2 основных вида орнамента: врезной и налепной. Вариантом врезного орнамента могут, безусловно, считаться различные штампы, насечки, продавленные в тело сосуда каннелюры, которые могут комбинироваться между собой. Таким образом, на сосудах присутствуют всего 7 основных видов орнамента: геометрический, волна, насечки, в том числе по валику, валики по тулову сосудов, линейный орнамент, каннелюры по тулову. Все виды врезного орнамента размещаются по сосудам горизонтальными фризами (линейный орнамент может покрывать горизонтально значительную часть сосуда). Вертикально и наклонно могут размещаться только валики и каннелюры. Разные виды врезного орнамента могут сочетаться на одном сосуде чередующимися фризами.

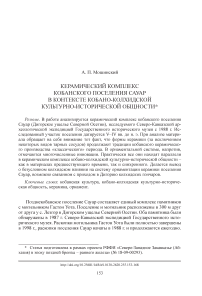

Фрагменты, украшенные геометрическим орнаментом, на поселении встречаются достаточно редко. Всего встречено 52 фрагмента, из них только 4 относятся к IV в. до н. э., а остальные – к V в. до н. э. Пока известно всего два основных типа геометрического орнамента: в виде треугольников, штрихованных (рис. 1: 8 ), покрытых орнаментом в виде сетки (рис. 1: 10 ), составленных из точечных вдавлений (рис. 1: 9 ), и орнамент в виде сетки. Штрихованные треугольники – равнобедренные, заштрихованы наискосок сверху вниз, справа налево.

Орнамент в виде сетки наносился по этому же принципу. Сначала наносились линии наискосок сверху вниз, справа налево, а потом – пересекающие их линии наискосок сверху вниз, слева направо (рис. 1: 10 ). Начало и конец линий – хорошо отличимые по их более широкому вдавленному началу и более узкому, как правило, менее вдавленному концу.

Орнамент в виде волны наносился инструментом, имеющим либо один острый кончик (хорошо известные типы лощилок), либо зубчатый кончик. В результате получалась либо однолинейная, либо многолинейная волна. Однолинейная волна может быть симметричной, прочерченной не наклонно, при этом в различных вариантах: с острыми высокими пиками или низкими плавными волнами (рис. 1: 1–3 ). Однолинейная волна, как и многолинейная, может быть и асимметричной, с наклонно нанесенной волной (рис. 1: 4, 5 ). Наклонно нанесенная волна всегда имеет наклон в левую сторону, что объясняется тем, что рисунок наносился правой рукой, а сосуд вращался левой рукой на себя – против часовой стрелки. Правая линия волны при этом проводилась слева направо сверху вниз, а левая – снизу вверх. Левая линия, как правило, короче правой. Когда зубчатым инструментом наносилась многорядная волна, при движении инструмента сверху вниз слева направо – он был ориентирован всей плоскостью и оставлял широкий разборчивый след, при движении инструмента снизу вверх – он не разворачивался и линии волны либо находились близко друг от друга (рис. 1: 6 ), либо иногда сливались, иногда превращались в вертикальную линию (рис. 1: 7 ).

Рис. 1. Поселение Сауар. Фрагменты стенок сосудов с орнаментом

Никаких закономерностей в распределении по слоям поселения каких-либо вариантов форм орнамента в виде волны установить не удалось.

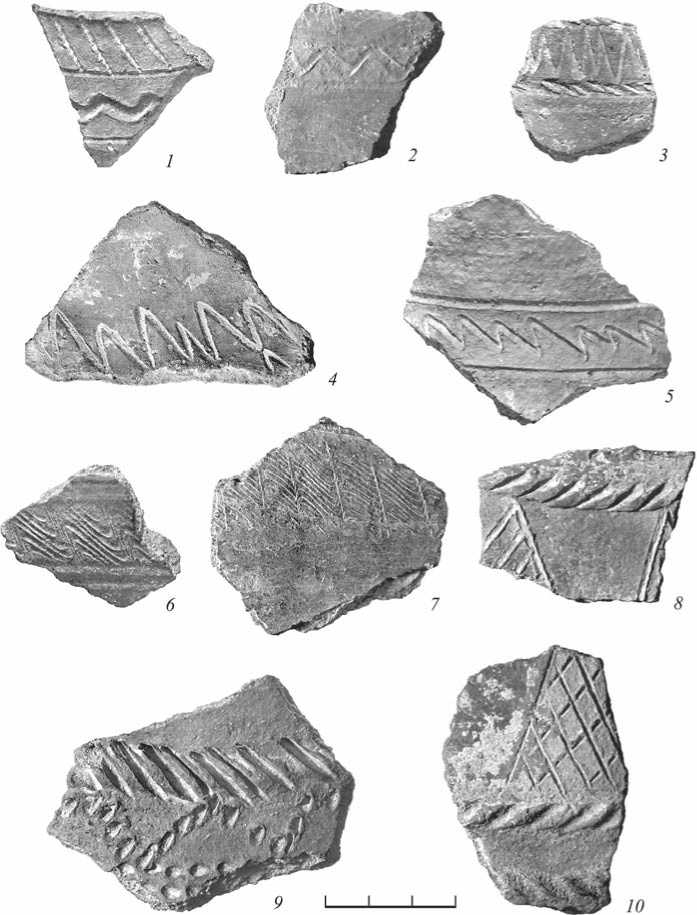

Орнамент в виде насечек делится на три основные группы: насечки-прорези, семечковидные вдавления и насечки, сделанные зубчатым штампом. Орнамент мог наноситься непосредственно на поверхность стенки сосуда (без валика) и на налепной валик.

Насечки-прорези наносились путем прорезания глины острым концом костяного орудия. Скорее всего, для этого использовались лощилки с треугольным концом. Семечковидные вдавления наносились как сверху вниз, так и снизу вверх, как правило, наискосок (рис. 2: 6, 7 ). Вероятно, для их нанесения использовались лощилки другого типа – с выделенным приостренным кончиком. Насечки, выполненные зубчатым штампом (орудия для выполнения этого действия пока не найдены), могут быть как прямыми, так и семечковидными вдавлени-ями. На изученных фрагментах хорошо видно, что насечки наносились снизу вверх наискосок (рис. 2: 8 ), что объясняется меньшей возможностью нанесения вреда форме необожженного сосуда при давлении на его плечики.

В ряде случае насечки наносились елочным горизонтальным фризом. Иногда елочкой наносились разные виды насечек (рис. 2: 4 ). Верхняя сторона елочки, например, – прорезями, а нижняя – семечковидными вдавлениями. Фризы насечек зачастую ограничены снизу и сверху кольцевыми линиями.

Насечки и семечковидные вдавления по горизонтальному валику (рис. 1: 10 ) являются для кобанской керамики новацией, в керамике «классического» периода отмечены только фризы ямок или насечек, нанесенных непосредственно на «тело» сосуда.

Многочисленные фрагменты керамики, обнаруженные на поселении, покрыты горизонтальным линейным орнаментом. Линейные полоски, образующие круги, могут быть узкими и широкими, плоскими и угольно заостренными, глубокими и мелкими, располагаться по отношению друг к другу близко и относительно далеко.

Достаточно редки фрагменты, покрытые беспорядочными неглубокими частыми расчесами. Такая керамика опять-таки обнаружена во всех слоях исследованного участка поселения.

Орнамент в виде фризов волны, различных насечек, валиков с насечками и линейного орнамента может сочетаться на одном сосуде в самых различных комбинациях.

Редким видом является ямочный орнамент. Округлые ямки могут являться точечными наколами (рис. 2: 1 ) или достигать в диаметре 0,5 см (рис. 2: 2 ). Ямочный орнамент располагается кольцевыми фризами. Единственная надежная в стратиграфическом контексте находка фрагмента керамики с округлыми ямками датируется первой половиной – серединой V в. до н. э.

Очень широко в керамическом комплексе поселения Сауар распространен орнамент в виде выступающих валиков. Валики могут быть как вертикальными, так и горизонтальными. По своему сечению они могут быть как треугольными, так и округлыми или уплощенными. Могут слабо или сильно выступать от поверхности сосуда, быть гладкими или покрытыми насечками или семечковидными вдавлениями.

Рис. 2. Поселение Сауар. Фрагменты стенок сосудов с орнаментом

В редких случаях валики имеют изогнутую форму. 16 фрагментов изогнутых валиков найдены во всех слоях поселения. В пяти случаях изогнутые валики завершаются змеиными головками (эти фрагменты были обнаружены в слоях начала – середины V в. до н. э.).

Украшались сосуды и орнаментом в виде каннелюр. Широкие вертикальные и горизонтальные каннелюры, встреченные в слое IV в. до н. э., находят прямую аналогию на корчаге из могильника Гастон Уота в погребальном комплексе – «жертвеннике», датированном IV в. до н. э. ( Mošinskij , 1999. Abb. 3: 5 ). На отдельных фрагментах присутствуют скошенные узкие каннелюры, датирование которых представляется затруднительным.

По материалам как могильника, так и поселения сразу бросается в глаза тот факт, что большинство форм сосудов восходит к керамике «классического» времени центрального варианта кобанской культуры. Практически все ручки сосудов отходят от венчиков. Сами сосуды имеют характерную округлую форму с максимальным диаметром, находящимся примерно в центре тулова. Никакого сходства с формами колхидских сосудов не наблюдается. Безусловно присутствует развитие местной традиции. Изменения связаны в основном с появлением гончарного круга.

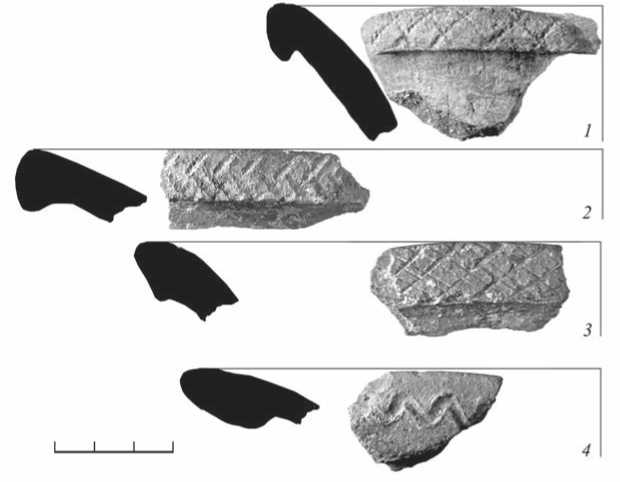

Исключением являются редкие находки массивных орнаментированных венчиков крупных тарных сосудов (корчаг и кувшинов). Всего отмечено 10 таких фрагментов, девять из них датируются V в. до н. э., один был найден в слое IV в. до н. э. Не исключено, что эти тарные сосуды являются импортами из Колхиды.

Три венчика были покрыты косым сетчатым орнаментом (рис. 3: 3 ), один – насечками, нанесенными штампом, один – прорезанными крестовидными насечками (рис. 3: 1 ), один – однорядной симметричной волной (рис. 3: 4 ), один – многорядной симметричной волной, три – елочными насечками (рис. 3: 2 ), один из последних и был найден в слое IV в. до н. э.

Массивные венчики с орнаментом по внешней поверхности хорошо известны в колхидских материалах. Сетчатый орнамент на венчиках корчаг присутствует на колхидской керамике VI–III вв. до н. э. из Мухурчи ( Гогадзе , 1984. Рис. 1: 1 ), Вани ( Лордкипанидзе и др ., 1981. Табл. 20), Саирхе ( Надирадзе , 1975. Табл. XXX, XXXV, XXXVI; 1990. Табл. XVII), Нокалакеви (ГМГ, № 12-974-6094), Джантухского могильника ( Скаков, Джопуа , 2017. С. 80. Рис. 3).

На могильнике Гастон Уота погребения датируются временем от VII в. до н. э. В V в. до н. э. поселение резко разрослось. Именно в это время происходит и перемена в орнаментации керамики. В слоях V и IV вв. до н. э. поселения Сауар геометрический орнамент крайне редок. Зато появляется практически неизвестный ранее в кобанской культуре набор орнаментальных фризов, валиков, ребер и каннелюр. Именно этот набор встречен в колхидских памятниках, предшествующих по времени.

Среди материалов Западной Грузии VIII–VI вв. до н. э. в Носири-Мухурча отмечены семечковидный штамп (в том числе и зубчатый), насечки по валику, фризы из насечек, расположенных елочкой (в том числе и по валику), сетчатый орнамент, широкие каннелюры ( Гогадзе , 1984. Рис. II; 2017. С. 124, 127; Нацио-

Рис. 3. Поселение Сауар. Фрагменты венчиков корчаг и тарных кувшинов с орнаментом нальный музей Грузии1 № 12–974: 6091; 61–68: 1997; 61–68: 2017; 61–68: 2045; 61–68: 3248; 61–68: 3156); в Горадзири – орнамент в виде волны, семечковидные вдавления и линейный орнамент (Гогадзе, Давлианидзе, 1981. Табл. XVIII– XX); в Очхомури – керамика с орнаментом в виде волны и семечковидные вдав-ления (Апакидзе, 1991. Табл. XIV, XVII); в Урекском могильнике – орнамент в виде фризов семечковидных вдавлений и волны (Микеладзе, 1985. Табл. XLVI, XLVII).

В материалах Абхазии конца II – начала I тыс. наблюдается похожая ситуация. На керамике Бамборского поселения – семечковидные вдавления по валику ( Габелия , 2014. Табл. XXIV: 1, 2 ), семечковидные вдавления, нанесенные по валику зубчатым штампом (Там же. Табл. XXIV: 3 ), семечковидные вдавления, нанесенные елочным фризом (Там же. Табл. XXIV: 6 ), семечковидные вдавле-ния, нанесенные елочным фризом зубчатым штампом (Там же. Табл. XXIV: 5 ), фризы сетчатого орнамента (Там же. Табл. XXV: 3, 9 ). На керамике Тамышского поселения – орнамент по оттянутому венчику (Там же. Табл. XXX: 3, 11–13, 16 ; XXXI: 2–6 ).

Ту же картину мы можем наблюдать и в материалах Западной Грузии, синхронных поселению Сауар: на керамике из Вани VI–IV вв. до н. э. – зубчатый штамп ( Лордкипанидзе и др ., 1981. Табл. 27), насечки по валику (Там же.

Табл. 26), фризы из насечек, расположенных елочкой ( Лордкипанидзе и др ., 1981. Табл. 28, 37), ребра (Там же. Табл. 30). В Саирхе (VI–IV вв. до н. э.) мы видим врезную волну, насечки по валику, сетчатый орнамент по венчикам корчаг ( Надирадзе , 1975. Табл. XXX, XXXV, XXXVI; 1990. Табл. XVII). В Колотаур-ском поселении V–IV вв. до н. э. ( Мамуладзе, Халваши , 2002) – волна с уклоном влево (Там же. Табл. V: 5 ). По венчику тарного сосуда – сетка (Там же. Табл. III: 1, 4, 5 ), семечковидные вдавления зубчатым штампом (Там же. Табл. IV: 2 ), сетка по тулову (Там же. Табл. IV: 5 ). При раскопках поселения Намчедури выявлена керамика, орнаментированная фризами врезной волны (IV–III вв. до н. э.) ( Микеладзе, Хахутаишвили , 1985. Табл. 50), фризами косых насечек (Там же. Табл. 64).

В абхазских материалах V–III вв. до н. э. из Джантухского могильника среди декоративных мотивов преобладают орнаменты в виде волны ( Скаков, Джо-пуа , 2014. Рис. 2: 7, 9 ). Распространен орнамент в виде косой сетки (Там же. Рис. 2: 8 ), в ряде случаев при нанесении этого орнамента использовался штамп (Там же. С. 105). Косые насечки на сосудах также иногда выполнены при помощи штампа (Там же). Присутствуют: сетчатый орнамент по венчикам ( Скаков, Джопуа , 2017. С. 80. Рис. 3), семечковидные вдавления по горизонтальным валикам (Там же. С. 80. Рис. 5), фризы из елочных насечек ( Скаков, Джопуа , 2014. Рис. 1: 2 ; 2017. С. 80. Рис. 2).

Таким образом, перед нами встает интереснейшая картина несомненного прямого контакта внутри кобано-колхидской культурно-исторической общности не позднее V в. до н. э. До этого времени мы не видим на поселении Сауар целого ряда орнаментальных мотивов, присущих колхидской керамике начала I тыс. до н. э. В V в. до н. э. происходит очевидная замена традиционной кобан-ской системы декорирования сосудов на колхидскую (при сохранении и развитии традиционных форм сосудов). Фактически происходит полное замещение орнаментальной системы на уровне ее элементов.

Весьма вероятен приход гончаров из Колхиды в Дигорское ущелье. Мастера (мастерицы?) принесли с собой набор орнаментального украшения сосудов. Формы же сосудов ими изготовлялись в основном по образу и подобию существовавших на этой территории ранее. Производство было, безусловно, товарным, и спросом пользовались привычные формы. Следует заметить, что формы бронзовых предметов – в традициях кобанской культуры. Орнамент был, очевидно, не настолько важен. Именно в это время активно проникает в местное искусство и скифский звериный стиль. Время перемен (с соблюдением тем не менее множества кобанских традиций) наступает именно в V в. до н. э.

Список литературы Керамический комплекс кобанского поселения Сауар в контексте кобано-колхидской культурно-исторической общности

- Апакидзе Д. Б., 1991. Центральная Колхида в эпоху поздней бронзы - раннего железа. Тбилиси: Мецниереба. 200 с.

- Габелия А. Н., 2014. Абхазия в предантичную и античную эпохи. Сухум. 505 с.

- Гогадзе Э. М., 1984. К вопросу о хронологии и периодизации памятников колхидской культуры (по материалам Носири-Мухурчи) // Вестник Государственного музея Грузии им. С. Н. Джанашиа. Вып. XXXVII-В / Ред. Л. А. Чилашвили. Тбилиси: Мецниереба. С. 28-54.

- Гогадзе Э. М., 2017. К вопросу о хронологии и периодизации памятников колхидской культуры (по материалам Носири-Мухурчи) // Proceedings of the Martvili Museum of Local Lore. I. Tbilisi. С. 117-136.

- Гогадзе Э. М., Давлианидзе Ц. О., 1981. Горадзири. Тбилиси: Мецниереба. 120 с. (На груз. яз.)

- Деопик Д. В., Крупнов Е. И., 1961. Змейское поселение кобанской культуры // Археологические раскопки в районе Змейской Северной Осетии / Ред. Е. И. Крупнов. Орджоникидзе: Северо-Осетинское кн. изд-во. С. 11-36. (Материалы по археологии и древней истории Северной Осетии; т. 1.)

- ЖуРАвлев Д. В., Мошинский А. П., 1992а. Гончарный производственный комплекс позднекобанского времени на поселения Сауар в Дигории // РА. № 2. С. 171-180.

- Журавлев Д. В., Мошинский А. П., 1992б. Исследования на поселении Сауар в 1988-1991 гг. // XVII Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа: тез. докл. Майкоп: Адыгея. С. 42.

- Козенкова В. И., 1982. Типология и хронологическая классификация предметов кобанской культуры. Восточный вариант. М.: Наука. 176 с. (САИ; вып. В2-5.)

- Козенкова В. И., 1995. Оружие, воинское и конское снаряжение племен кобанской культуры (систематизация и хронология). Западный вариант. М. 168 с. (САИ; вып. В2-5.)

- Козенкова В. И., 1996. Культурно-исторические процессы на Северном Кавказе в эпоху поздней бронзы и в раннем железном веке (Узловые проблемы происхождения и развития кобанской культуры). М. 164 с.

- Козенкова В. И., 1998. Материальная основа быта кобанских племен. Западный вариант. М. 200 с. (САИ; вып. В2-5.)

- Крупнов Е. И., 1960. Древняя история Северного Кавказа. М.: Наука. 520 с.

- Лордкипанидзе О. Д., Гиголашвили Е. Г., Качарава Д. Д., Личели В. Т., Пирцхалава М. С., Чкониа А. М., 1981. Колхидская керамика VI-IV вв. до н. э. из городища Вани (типологическая и хронологическая классификация, каталог) // Вани. Археологические раскопки. V / Ред. О. Д. Лордкипанидзе. Тбилиси: Мецниереба. С. 5-82. (На груз. яз.)

- Мамуладзе Ш., Халваши М., 2002. Колотаурское поселение античного времени // Труды Батумского археологического музея. II / Гл. ред. А. Кахидзе. Батуми. С. 28-41. (На груз. яз.)

- Микеладзе Т. К., 1985. Колхидские могильники эпохи раннего железа. Урекский и Нигвзианский могильники. Тбилиси: Мениереба. 184 с. (На груз. яз.)

- Микеладзе Т. К., Хахутаишвили Д. А., 1985. Древне-колхидское поселение Намчедури. Тбилиси: Мецниереба. 116 с.

- Мошинский А. П., 1990. Керамический комплекс памятников кобанской культуры в Дигории в V-IV вв. до н. э. // XVI Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа: тез. докл. Ставрополь. С. 58-59.

- Мошинский А. П., 2006а. Древности Горной Дигории VII-IV вв. до н. э. Систематизация и хронология. М.: ГИМ. 206 с. (Труды ГИМ; вып. 154.)

- Мошинский А. П., 2006б. Керамическое производство в Горной Дигории в V в. до н. э. // XXIV Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа: тез. докл. Нальчик. С. 139-141.

- Мошинский А. П., 2007. Гончарное производство в Горной Дигории в V - начале IV в. до н. э. // Северный Кавказ и мир кочевников в раннем железном веке / Отв. ред.: В. И. Козенкова, В. Ю. Малашев. М.: Таус. С. 321-343. (Материалы и исследования по археологии России; № 8.)

- Мошинский А. П., 2011. Раскопки позднекобанского поселения Сауар в 2006-2009 гг. // Вопросы древней и средневековой археологии Кавказа / Отв. ред. Х. М. Мамаев. Грозный; Москва: ИА РАН. С. 192-203.

- Мошинский А. П., 2014. Новые производственные комплексы поселения Сауар // Е. И. Крупнов и развитие археологии Северного Кавказа. XXVIII Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа: материалы Междунар. науч. конф. М.: ИА РАН. С. 182.

- Мошинский А. П., 2015. Исследования поселения Сауар // АО 2010-2013 гг. М.: ИА РАН. С. 401-403.

- Мошинский А. П., 2016. Культы поселения Сауар в свете новых открытий // Изучение и сохранение археологического наследия народов Кавказа. XXIX Крупновские чтения: материалы Междунар. науч. конф. Грозный: Чеченский гос. ун-т. С. 102-104.

- Мошинский А. П., 2018. Кобанские пинтадеры V-IV вв. из поселения Сауар в Горной Дигории // Кавказ в системе культурных связей Евразии в древности и средневековье. XXX Крупновские чтения: материалы Междунар. науч. конф. Карачаевск: Изд-во Карачаево-Черкесского гос. ун-та. С. 234-236.

- Мошинский А. П., Скаков А. Ю., 1996а. Железоделательная мастерская на поселении Сауар // Актуальные проблемы археологии Северного Кавказа. XIX Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа: тез. докл. М. С. 116-117.

- Мошинский А. П., Скаков А. Ю., 1996б. Работы Северо-Кавказской экспедиции ГИМ в 1991-1995 гг. // Отчетная сессия Государственного Исторического музея по итогам полевых археологических исследований и новых поступлений в 1991-1995 гг.: тез. докл. М. С. 35-37.

- Мошинский А. П., Скаков А. Ю., 1999. Культовый комплекс в производственном квартале поселения Сауар // 60 лет кафедре археологии МГУ им. М. В. Ломоносова: тез. докл. юбилейной конференции. М. С. 146-148.

- Мошинский А. П., Скаков А. Ю., 2001. Культы кобанского поселения Сауар (Северная Осетия) // Северный Кавказ: историко-археологические очерки и заметки / Отв. ред.: М. П. Абрамова, В. И. Марковин. М.: ИА РАН. С. 86-102. (Материалы и исследования по археологии России; № 3.)

- Мошинский А. П., Скаков А. Ю., 2008а. Древние металлурги Горной Осетии // Руда и металлы. Специальный выпуск. Посвящен Государственному историческому музею. М. С. 5-9.

- Мошинский А. П., Скаков А. Ю., 2008б. Кобано-колхидская культурно-историческая общность: внутренняя структура и отражающие ее понятия // Вс. Ф. Миллер и актуальные проблемы кавказоведения: I Всероссийские Миллеровские чтения): тез. докл. Владикавказ: Северо-Осетинский ин-т гуманитарных и социальных исслед. С. 28-29.

- Надирадзе Д. Ш., 1975. Археологические памятники Квирильского ущелья. Тбилиси: Сабчота Сакартвело. 168 с. (На груз. яз.)

- Надирадзе Д. Ш., 1990. Саирхе - древнейший город Грузии. (к истории восточной провинции Колхиды I тысячелетия до н. э.). Тбилиси. Сакартвело. 200 с. (На груз. яз.)

- Скаков А. Ю., Джопуа А. И., 2014. Керамика могильника Джантух эпохи раннего железа (Восточная Абхазия) // КСИА. Вып. 236. С. 99-108.

- Скаков А. Ю., Джопуа А. И., 2017. Керамика Джантухского могильника // Материалы IV Абхазской международной археологической конференции, посвященной археологу-кавказоведу Л. Н. Соловьеву «Кавказ и Абхазия в древности и в Средневековье: взаимодействие и преемственность культур». Сухум: Абхазский ин-т гуманитарных исслед. С. 75-80.

- MošinskijA., 1999. Die Bestattungeines «Priesters» der Koban-Kultur im Gräberfeld Gaston Uota, Nordkaukasien // Eurasia Antiqua. Bd. 5. S. 217-231.