Керамическое производство кулайской культуры в Новосибирском Приобье: по материалам могильника Каменный Мыс

Автор: Селин Дмитрий Вадимович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

Проведен технико-технологический анализ кулайской керамики (новосибирский вариант) могильника Каменный Мыс. Определено, что как исходное пластичное сырье использовались ожелезненные природные глины средней пластичности, возможно, предварительно обработанные. Доминирующим рецептом формовочной массы является глина + дресва (68 %). Конструирование начина проводилось по ёмкостно-донной программе при помощи лоскутов. Полое тело выполнено при помощи лоскутного налепа. Поверхности изделий обрабатывались преимущественно при помощи механического заглаживания различными инструментами. Обжиг посуды мог проводиться в кострищах или очагах. Керамическая технология отражает начальный этап смешения разных гончарных навыков. Устойчивость сохраняют субстратные навыки отбора исходного пластичного сырья, конструирования начина и полого тела. Смешение проявляется на уровне приспособительных навыков – способах составления формовочных масс и механической обработки поверхностей. Подобная ситуация может являться следствием взаимодействия групп кулайского населения с носителями большереченской культуры и началом их смешения, что приводило к слиянию разных технологических гончарных навыков.

Археология, Новосибирское Приобье, ранний железный век, кулайская культура, керамика, технико-технологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/147234471

IDR: 147234471 | УДК: 903.02 | DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-7-86-96

Текст научной статьи Керамическое производство кулайской культуры в Новосибирском Приобье: по материалам могильника Каменный Мыс

Кулайская культурно-историческая общность (КИО) – одно из крупнейших образований на территории Западной Сибири в раннем железном веке. В ареал входят: Томско-Нарым-ское, Сургутское, Новосибирское Приобье, Барабинская лесостепь, Алтай, Кузнецкая котловина [Чиндина, 1984; Чемякин, 2008; Елагин, Молодин, 1991; Троицкая, 1979].

На территории Новосибирской области первый кулайский памятник был обнаружен в ходе строительства железнодорожного моста в районе г. Новосибирска. В 1952–1954 гг. М. П. Грязновым был раскопан ряд памятников на территории будущего Обского водохранилища (Усть-Ирмень, Ирмень-1, Ирмень-2). Значительный по объему и качеству кулайский материал получен в ходе планомерных исследований территории Новосибирского Приобья Новосибирской археологической экспедицией под руководством Т. Н. Троицкой [Троицкая, 1979; 1989]. Были изучены памятники Каменный Мыс, Дубровинский Борок-2, Дубровин-ский Борок-3, Дубровинский Борок-4, Дубровинский Борок-6, Ордынское-1, Ордынское-9. По результатам анализа обнаруженных археологических материалов Т. Н. Троицкой выделен новосибирский вариант кулайской культуры, сложившийся на территории Новосибирского Приобья в результате взаимодействия пришлых кулайских и местных большереченских (бийский этап) групп населения. Зафиксировано две волны расселения носителей кулайской культуры на территории Новосибирского Приобья и выделено три этапа в развитии этого варианта: для 1-го этапа (IV–II вв. до н. э.) характерно наличие изделий в скифо-сибирском зверином стиле и лесного плоского ажурного литья, сочетание большереченских (бийский этап) и кулайских сосудов в одних комплексах; на 2-м этапе (I в. до н. э. – середина I в. н. э.) происходит слияние традиций большереченской (бийский этап) и кулайской культур; 3-й этап (конец I – III в. н. э.) – отсутствуют предметы плоского ажурного литья, для погребального обряда характерен переход к трупосожжению [Троицкая, 1979].

Могильник Каменный Мыс расположен в Колыванском районе Новосибирской области в 0,5 км к юго-востоку от д. Черный Мыс в одноименном урочище на левом берегу р. Уень. Памятник был открыт в 1961 г. В. А. Дремовым и исследовался под руководством Т. Н. Троицкой в 1961, 1968–1974 гг. [Троицкая, 1979. С. 8; Троицкая и др., 1980. С. 52; Троицкая, 1989. С. 43]. Были исследованы восемь курганов новосибирского варианта кулайской культуры, под насыпью которых обнаружено 72 могилы. Характерными элементами погребальной практики являются: сооружение новых погребальных камер с последующим достраиванием курганной насыпи; наличие в могилах деревянных перекрытий; преобладание ориентирования захороненных на северо-северо-восток, северо-восток и север; наличие культовых захоронений животных; преимущественно захоронены взрослые индивиды [Троицкая, 1979. С. 9]. Обнаруженный сопроводительный инвентарь разнообразен и включает предметы вооружения, конского набора, а также украшения, бытовые орудия и керамику. Время существования могильника Т. Н. Троицкая обозначает в пределах конца III – II тыс. до н. э. [Там же. С. 19].

И. А. Дураков, анализируя литейные дефекты бронзовых кельтов из захоронений, установил, что изделия из курганов 3, 4, 12 были изготовлены в одной литейной форме в короткий срок [2010. С. 179]. На основе стратиграфических данных исследователем определена внутренняя хронология памятника – самым ранним является курган 10; насыпи 3, 4, 12, 13, 23 синхронны друг другу; курганы 14 и, возможно, 5 были построены позже [Там же. С. 179]. А. П. Бородовский, сравнивая изделия из памятников Быстровка-2 и Каменный Мыс, отметил актуальность вопроса удревнения погребальных комплексов Каменного Мыса [2010. С. 141]. Этот тезис в целом не противоречит точке зрения Т. Н. Троицкой, которая не исключала возможность проникновения кулайского населения в Новосибирское Приобье немного раньше времени появления могильника Каменный Мыс, т. е. ранее III–II вв. до н. э. [Троицкая, 2007].

Технология изготовления керамической посуды

На могильнике обнаружено 105 керамических сосудов, расположенных в погребальных камерах или в насыпях курганов. Т. Н. Троицкой дана краткая характеристика техники изготовления сосудов: глина слабо отощена, имеется примесь песка, обе поверхности заглаживались травой или щепой. Обжиг костровой, неравномерный [Троицкая, 1979. С. 16]. Помимо этого Т. Н. Троицой предложена группировка целых форм, в основу которой положено соотношение высотных и широтных показателей сосудов, выполнен анализ частоты встречаемости орнамента и способа его нанесения [Там же].

Технико-технологический анализ базируется на методике, разработанной А. А. Бобринским [1978; 1999]. Определения проводились при помощи бинокулярной микроскопии поверхностей и изломов изделий (микроскоп Leica M51) с последующим сравнением выделенных признаков с экспериментальной коллекцией формовочных масс и способов конструирования начинов и полого тела.

Всего изучено 49 сосудов. Для всех изделий проведены определения типа исходного сырья и состава формовочной массы, способов обработки поверхностей и цветности изломов. При сохранении достаточного объема технико-технологических следов определялся тип начина и способы конструирования полого тела.

Исходное сырье. Как основное пластичное сырье использовались ожелезненные природные глины средней пластичности (рис. 1, 2). Преимущественно использовались залежи с естественной примесью мелкого окатанного песка (28 %) и бурого железняка (14 %). Бурый железняк по размерности фракций подразделяется на мелкий и средний (≤ 1,9 мм; 8 %), только крупный (≥ 2 мм; 4 %), разноразмерный (2 %). В 12 % образцов зафиксирован только окатанный бурый железняк; в 2 % – только угловатый. Подобный характер бурого железняка может косвенно указывать на наличие традиции предварительной обработки исходного пластичного сырья, когда фракции дробятся на более мелкие и приобретают угловатую форму. В одном экземпляре обнаружено естественное включение фрагмента раковины пресноводного моллюска, что может свидетельствовать об отборе исходного пластичного сырья вблизи водоема. Таким образом, можно предположить, что гончары использовали выходы среднепластичных глин с мелким окатанным песком и окатанным бурым железняком. Часть исходного сырья могла отбираться неподалеку от водоемов и предварительно обрабатываться.

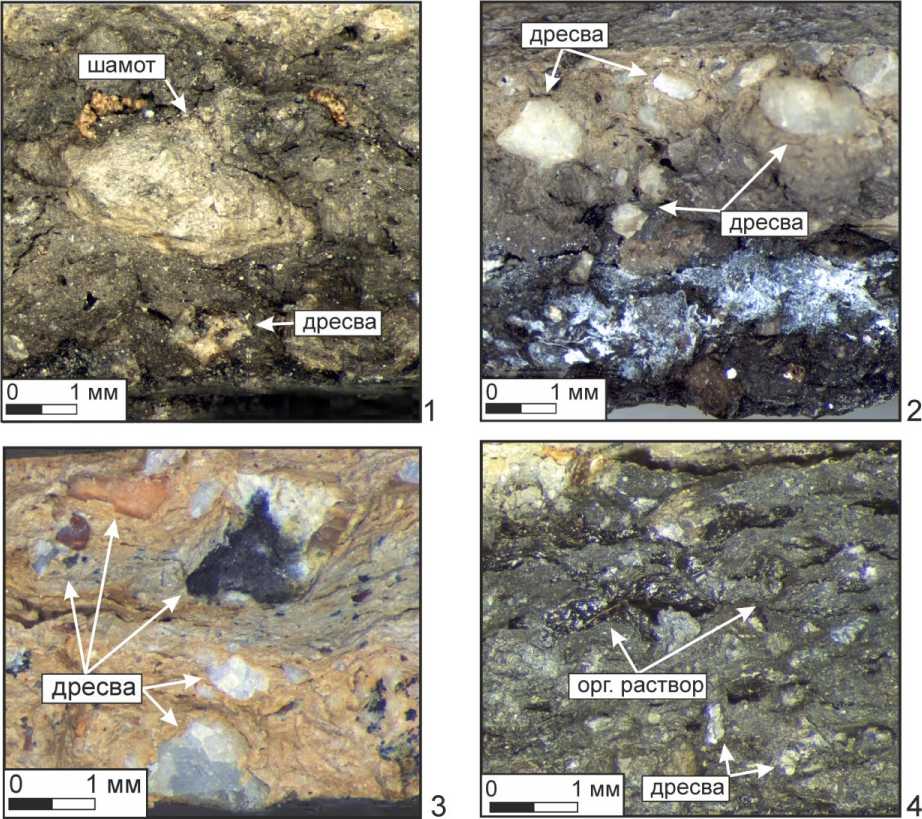

Рис. 1 (фото). Микрофотографии примесей в керамике кулайской культуры могильника Каменный Мыс: 1 – шамот и дресва; 2 , 3 – некалиброванная дресва; 4 – дресва и органический раствор

Fig. 1 (photo). Microphoto of impurities in the ceramics of the Kulay culture of the Kamenny Mys burial ground: 1 – chamotte and broken stone; 2 , 3 – uncalibrated broken stone; 4 – broken stone and organic solution

Формовочная масса. Минеральные искусственные примеси обнаружены в 98 % образцов и представлены дресвой (84 % от общего числа изделий; рис. 1; 2, 1 , 2 ) и шамотом (30 %; рис. 1, 1 , 2 ; 2, 1 , 2 ). Дресва изготовлена из обожженного камня (возможно, кварцита). В 68 % изделий она выступает как самостоятельная примесь, в 18 % – в связке с шамотом. В 24 % случаев дресва калибрована по верхней границе (≤ 1,9 мм; 8 %), в 62 % калибровка не проводилась. Концентрация примеси зафиксирована в следующих пропорциях: 1 : 1 (2 %), 1 : 2 (2 %), 1 : 2–3 (2 %), 1 : 3 (22 %), 1 : 4 (32 %), 1 : 5 (14 %), 1 : 5–6 (2 %), 1 : 6 (6 %), 1 : 7–8 (2 %). Таким образом, выделяется один основной навык введения дресвы в формовочную массу в концентрации 1 : 3–5 (70 %), что свидетельствует об устойчивости представлений древних гончаров об этой добавке.

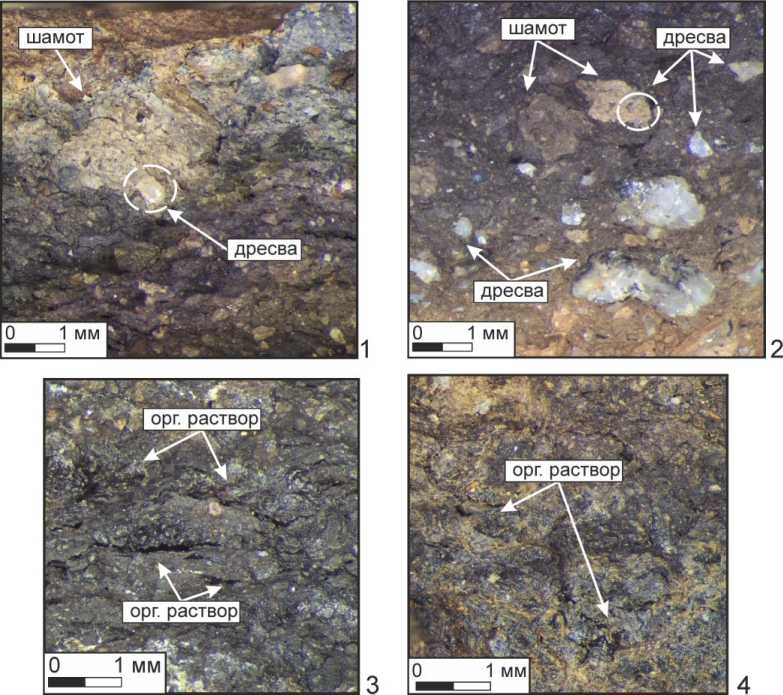

Шамот выявлен в 30 % исследованных сосудов, в 10 % образцов выступая единственной искусственной минеральной примесью, в 20 % – вместе с другими примесями. Фракции чаще всего не калибровались (26 %). В одном сосуде выявлен случай калибровки шамота и дресвы совместно по верхней границе (≤ 2 мм). Концентрация зафиксирована в следующих пропорциях: 1 : 4 (4 %), 1 : 5 (8 %), 1 : 5–6 (6 %), 1 : 6 (4 %), 1 : 6–7 (2 %), 1 : 7–8 (2 %), 1 : 9 (2 %). В целом традиция концентрации примеси шамота в исходном сырье совпадает с навыками введения дресвы и составляет 1 : 4–5 (18 %). В 10 % случаев в шамоте обнаружены включения мелкой дресвы, возможно, из кварцита (рис. 2, 1, 2). В одном сосуде установлено наличие шамота, изготовленного из слабоожелезненного глинистого сырья.

Рис. 2 (фото). Микрофотографии примесей в керамике кулайской культуры могильника Каменный Мыс: 1 – дресва в шамоте; 2 – дресва, шамот и дресва в шамоте; 3 , 4 – органический раствор

Fig. 2 (photo). Microphoto of impurities in the ceramics of the Kulay culture of the Kamenny Mys burial ground. 1 – broken stone in chamotte; 2 – broken stone, chamotte and broken stone in chamotte; 3 , 4 – organic solution

Искусственная примесь органического раствора обнаружена в четырех сосудах (8 %; рис. 2, 3 , 4 ). Он зафиксирован в виде аморфных разноразмерных пустот, покрытых изнутри черным глянцевым налетом. В трех случаях он обнаружен вместе с минеральными примесями и в одном – как единственная добавка.

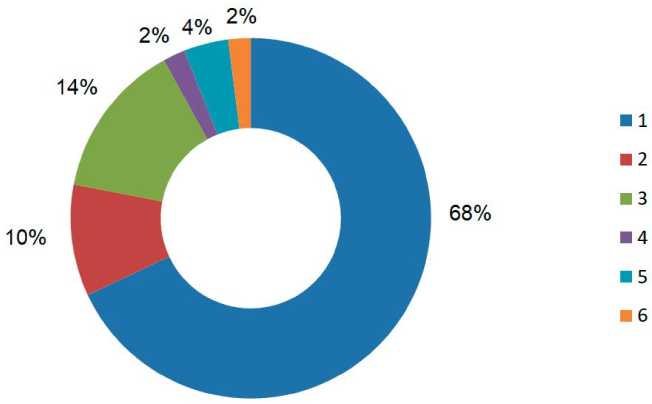

Таким образом, выявлено шесть рецептов формовочной массы (рис. 3):

-

1) глина + дресва – 68 %;

-

2) глина + дресва + шамот – 14 %;

-

3) глина + шамот – 10 %;

-

4) глина + шамот + органический раствор – 2 %;

-

5) глина + дресва + шамот + органический раствор – 4 %;

-

6) глина + органический раствор – 2 %.

Рис. 3. Соотношение рецептов формовочных масс керамики новосибирского варианта кулайской культуры на могильнике Каменный Мыс:

1 – глина + дресва; 2 – глина + шамот; 3 – глина + дресва + шамот; 4 – глина + шамот + органический раствор;

5 – глина + дресва + шамот + органический раствор; 6 – глина +органический раствор

Fig. 3. The ratio of clay paste recipes at the Kamenny Mys burial ground:

1 – clay + broken stone; 2 – clay + chamotte; 3 – clay + broken stone + chamotte; 4 – clay + chamotte + organic solution; 5 – clay + broken stone + chamotte + organic solution; 6 – clay + organic solution

Конструирование начина и полого тела. Надежно определить тип начина удалось у 8 % изделий. Они изготовлены по донно-ёмкостной программе при помощи лоскутного налепа. Полое тело изготавливалось при помощи лоскутов (установлено для 84 % обследованных сосудов). Поддон на одном из сосудов конструировался при помощи лоскутного налепа. Нижняя часть поддона подрезана твердым орудием по влажной глине. Как прокладка между рабочей поверхностью и начином могла использоваться трава, отпечатки которой обнаружены на дне одного из изделий.

Придание сосудам формы. На двух сосудах на внешней стороне зафиксированы следы выбывания. В одном случае использовалось гладкая колотушка, во втором – рельефная.

Обработка поверхности. Внешняя поверхность обрабатывалась при помощи механического заглаживания (76 %) или лощения (8 %). В 14 % случаев эти приемы использовались совместно. Заглаживание выполнялось при помощи пальцев рук (50 %), различных инструментов: твердого орудия (16 %); гребенчатого орудия (10 %); мягкого материала (14 %); а также травы (6 %). На четырех сосудах выявлены случаи комбинирования способов обработки внешней поверхности: гребенчатое орудие + мягкий материал (1 изд.); трава + мягкий материал (2 изд.); пальцы рук + мягкий материал (1 изд.).

Внутренняя поверхность также обработана при помощи механического заглаживания (96 %) и лощения (4 %). Заглаживание выполнено при помощи пальцев рук (62 %); мягкого материала (20 %); гребенчатого орудия (12 %); твердого орудия (8 %); травы (2 %). Установлено две комбинации разных инструментов для заглаживания: твердое орудие + мягкий материал (2 изд.); гребенчатое орудие + мягкий материал (2 изд.).

Придание сосудам прочности и водонепроницаемости. Цветность изломов изделий зафиксирована в разных вариациях: одноцветный темно-серый (32 %); двухцветный (30 %); светло-коричневые края + серый центр (16 %); темно-серые края + светло-коричневый центр (6 %); одноцветный коричневый (6 %); трехцветный (4 %); одноцветный светло-серый (2 %); светло-серые края + коричневый центр (2 %).

Обсуждение результатов

Навыки отбора исходного сырья у гончаров, изготавливавших исследованную посуду, были устойчивы. Отбирались ожелезненные среднепластичные природные глины. Возможно, исходное сырье предварительно обрабатывалось. Самым распространенным рецептом формовочной массы является глина + дресва, к которой относится ⅔ исследованных образцов. Вторым выявленным несмешанным рецептом является глина + шамот (10 %). На смешанный рецепт глина + дресва + шамот приходится 14 % изделий. Остальные выявленные рецепты соотносятся с единичными сосудами. Навыки конструирования начина и полого тела также устойчивы. Внешняя и внутренняя поверхности обрабатывалась преимущественно механическим заглаживанием при помощи разнообразных приспособлений. Обжиг мог проводиться в кострищах или очагах.

Субстратные гончарные навыки демонстрируют устойчивость. Отбирался схожий тип исходного пластичного сырья, по единой программе конструировались начин и полое тело.

Приспособительные гончарные навыки более вариативны. При общем доминировании несмешанных рецептов составления формовочной массы – глина + дресва (68 %) и глина + шамот (10 %), выделяются смешанные рецепты – глина + дресва + шамот (14 %); глина + дресва + шамот + органический раствор (4 %). Их происхождение связано, возможно, со смешением разных традиций составления однокомпонентных формовочных масс. Включения дресвы выявлены в шамоте (10 % обр.), что свидетельствует об устойчивости традиции введения этой примеси среди гончаров. Зафиксировано единичное изделие только с примесью органического раствора, возможно, являющееся заимствованным. Обработка поверхностей проводилась преимущественно при помощи механического заглаживания, выполненного разнообразными инструментами. Лощение зафиксировано как самостоятельный прием и совместно с заглаживанием. Как отмечают исследователи, подобная ситуация характерна для начальных этапов смешения гончарной технологии [Бобринский, 1978. С. 222; Цетлин, 2017. С. 152].

Керамическое производство носителей кулайской культурно-исторической общности изучено неравномерно. Так, для керамики новосибирского варианта кулайской культуры, обнаруженной в Барнаульском Приобье (городище Аллак I) характерно использование слабооже-лезненных низкопластичных глин. Залежи исходного сырья могли располагаться вблизи водоемов, на что указывает присутствие в изломах отпечатков чешуи рыбы. Зафиксировано использование смесей двух глин, доминирующей искусственной примесью является шамот [Казаков, Степанова, 2020].

В Томско-Нарымском Приобье для производства посуды томского варианта кулайской культуры использовались две разные глины – слабоожелезненные и неожелезненные. Посуда из среднеожелезненного исходного сырья единична. Исключением является поселение Ше-ломок III, где доля посуды, изготовленной из такого сырья, достигает 70 %. Обнаружены случаи смешивания разных глин [Степанова и др., 2021. С. 57]. Преобладающим рецептом формовочной массы является глина + дресва + органика. Изредка фиксируются рецепты с шамотом как самостоятельной минеральной примесью и смешанный рецепт глина + дресва + шамот + органика [Там же].

В керамике сургутского варианта кулайской культуры зафиксировано использование оже-лезненных среднезапесоченных глин. Основной минеральной примесью является дресва. Шамот выявлен и как самостоятельная примесь, и в составе многокомпонентных рецептов. Начины конструировались по донно-ёмкостной программе, полое тело изготавливалось при помощи лент с боковым наложением. Механическая обработка поверхности проводилась преимущественно при помощи заглаживания различными приспособлениями. Обжиг выполнялся в кострищах или очагах [Селин, Чемякин, 2021; Selin et al., 2021].

Для могильника Каменный Мыс характерно наличие сосудов, близких по форме к боль-шереченским, но орнаментированных типичным кулайским орнаментом [Троицкая, 1996. С. 76;

Троицкая, 2007]. В посуде большереченской культуры исследователями зафиксированы добавки шамота и дресвы, поверхность сосудов хорошо заглаживалась [Троицкая, Бородовский, 1994. С. 39; Бородовский, 2009. С. 58].

Заключение

Таким образом, проведенный анализ керамики новосибирского варианта кулайской культуры могильника Каменный Мыс позволяет выделить следующие технико-технологические особенности:

-

1) как исходное пластичное сырье использовались ожелезненные природные глины средней пластичности, возможно, предварительно обработанные;

-

2) доминирующим рецептом формовочной массы является глина + дресва (68 %);

-

3) конструирование начина проводилось по ёмкостно-донной программе при помощи лоскутов;

-

4) конструирование полого тела выполнено при помощи лоскутного налепа;

-

5) поверхности изделий обрабатывались преимущественно при помощи механического заглаживания;

-

6) обжиг посуды мог проводиться в кострищах или очагах.

Выделенные технологические особенности керамики кулайской культуры могильника Каменный Мыс отражает начальный этап смешения разных гончарных навыков. Устойчивость сохраняют субстратные навыки отбора исходного пластичного сырья, конструирования начина и полого тела. Смешение проявляется на уровне приспособительных навыков – способах составления формовочных масс и механической обработки поверхностей. Подобная ситуация может являться следствием взаимодействия групп кулайского населения с носителями иной гончарной традиции и началом их смешения, что приводило к слиянию технологических гончарных навыков. Наличие небольшой доли посуды (14–16 %) со смешанными приспособительными гончарными навыками и присутствие в коллекции изделий смешанной формы и орнаментации свидетельствует о начальном этапе инфильтрации носителей различных культурных традиций [Цетлин, 2012. С. 246]. Взаимодействие происходило, по всей видимости, между гончарами кулайской и большереченской культур, что проявляется в особенностях морфологии и орнаментации посуды [Троицкая, 1979]. Имеющиеся фрагментарные данные по технологии изготовления керамики большереченской культуры не позволяют к настоящему моменту провести корректное сопоставление этих культур между собой.

Наибольшее сходство в технико-технологических особенностях посуды Каменного Мыса прослеживается с изделиями кулайской культуры из Томско-Нарымского Приобья. Для обоих регионов характерно использование ожелезненных природных глин и дресвы как доминирующей искусственной минеральной примеси. К отличиям можно отнести использование в Томско-Нарымском Приобье неожелезненных выходов сырья и органической примеси [Степанова и др., 2021], что не типично для кулайской посуды Каменного Мыса.

Значительно отличается анализируемая керамика от изделий сургутского варианта ку-лайской культуры. Проявляется это в первую очередь в навыках конструирования начина и полого тела (для памятников Барсовой Горы характерно использование ленточного налепа) [Селин, Чемякин, 2021; Selin et al., 2021].

Керамика новосибирского варианта кулайской культуры из Барнаульского Приобья также демонстрирует отличия в технико-технологических навыках гончаров. Для нее характерно доминирование шамота как минеральной примеси в формовочную массу [Казаков, Степанова, 2021. С. 117]

Продолжение комплексных технико-технологических исследований керамики эпохи раннего железа позволит на новом методическом уровне выявить истоки и особенности генезиса кулайской культурно-исторической общности в разных регионах, определить маршруты миграции кулайского населения, установить особенности взаимодействия с местными культурами, обозначить направления торговых связей и культурных контактов.

Список литературы Керамическое производство кулайской культуры в Новосибирском Приобье: по материалам могильника Каменный Мыс

- Бобринский А. А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука, 1978. 272 с.

- Бобринский А. А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Акту- альные проблемы изучения древнего гончарства. Самара: Изд-во СамГПУ, 1999. С. 5– 109.

- Бородовский А. П. Датировка погребений курганной группы Быстровка-2 // Археологиче- ские изыскания в Западной Сибири: прошлое, настоящее, будущее. К юбилею профес- сора Т. Н. Троицкой. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2010. С. 132–142.

- Бородовский А. П. Традиционные и естественнонаучные методы датирования погребальных комплексов (по материалам Быстровского некрополя эпохи раннего железа). Новоси- бирск, 2009. 91 с.

- Дураков И. А. К вопросу о внутренней хронологии могильника Каменный Мыс // Архео- логические изыскания в Западной Сибири: прошлое, настоящее, будущее. К юбилею профессора Т. Н. Троицкой. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2010. С. 174–180.

- Елагин В. С., Молодин В. И. Бараба в начале I тысячелетия н. э. Новосибирск: Наука, 1991. 126 с.

- Казаков А. А., Степанова Н. Ф. Керамический комплекс раннего железного века городища Аллак 1 // Изв. АлтГУ. 2020. № 5 (115). С. 113–119. DOI 10.14258/izvasu(2020)5-17

- Селин Д. В., Чемякин Ю. П. Особенности керамики кулайской культуры (сургутский вари- ант) городища Барсов городок I/32 (Сургутское Приобье) // Вестник НГУ. Серия: Исто- рия, филология. 2021. Т. 20, № 5: Археология и этнография. С. 116–128. DOI 10.25205/ 1818-7919-2021-20-5-116-128

- Степанова Н. Ф., Плетнёва Л. М., Рыбаков Д. Ю. Особенности исходного сырья и формо- вочных масс древней керамики из Томского Приобья // Вестник Том. гос. ун-та. История. 2021. № 69. С. 55–61. DOI 10.17223/19988613/69/7

- Троицкая Т. Н. Кулайская культура в Новосибирском Приобье. Новосибирск: Наука, 1979. 128 с.

- Троицкая Т. Н. Каменный Мыс – группа памятников железного века // Памятники Новоси- бирской области. Новосибирск, 1989. С. 41–47.

- Троицкая Т. Н. Некоторые выводы из изучения саргатской и большереченской керамики // Керамика как исторический источник: Тез. докл. и материалы конференции. Тобольск: Изд-во ТГПИ, 1996. С. 74–77.

- Троицкая Т. Н. Некоторые вопросы развития кулайской культуры // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2007. № 7. С. 85–86.

- Троицкая Т. Н., Бородовский А. П. Большереченская культура лесостепного Приобья. Но- восибирск: Наука, 1994. 184 с.

- Троицкая Т. Н., Молодин В. И., Соболев В. И. Археологическая карта Новосибирской об- ласти. Новосибирск: Наука, 1980. 184 с.

- Цетлин Ю. Б. Древняя керамика: Теория и методы историко-культурного подхода. М.: Изд-во ИА РАН, 2012. 379 с.

- Цетлин Ю. Б. Керамика. Понятия и термины историко-культурного подхода. М.: Изд-во ИА РАН, 2017. 346 с.

- Чемякин Ю. П. Барсова Гора: Очерки археологии Сургутского Приобья. Древность. Сургут; Омск: Изд-во «Омский дом печати», 2008. 224 с.

- Чиндина Л. А. Древняя история Среднего Приобья в эпоху раннего железа. Томск: Изд-во ТГУ, 1984. 255 с.

- Selin D. V., Chemyakin Y. P., Mylnikova L. N. Pottery from the Barsov Gorodok III/6 Early Iron Age Fortifi ed Settlement in the Surgut Stretch of the Ob: A Technological Analysis. Archae-ology, Ethnology & Anthropology of Eurasia, 2021, no. 49/2, p. 72–83. DOI 10.17746/1563-0110.2021.49.2.072-083