Керамика "ананьинских типов" в Прикамье и Предуралье

Автор: Иванов В.А.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Историко-филологические науки

Статья в выпуске: 1 (29), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье проводится сравнительная характеристика орнамента на керамике памятников, образующих локальные варианты ананьинской культурно-исторической общности (АКИО). Автор приходит к выводу, что все выделенные «варианты» фактически могут быть объединены в четыре археологические культуры ананьинского времени. Они имеют различное происхождение и их объединение в рамках одной культурно-исторической общности требует более детального обоснования.

Ананьинская общность, постмаклашеевская культура, акозинская культура, керамика, шнуровой орнамент, локальный вариант

Короткий адрес: https://sciup.org/14992881

IDR: 14992881 | УДК: 902:903.23(470.53/.57)”-8-6”

Текст научной статьи Керамика "ананьинских типов" в Прикамье и Предуралье

Понятие керамика «ананьинских типов» заключено автором в кавычки не случайно. В современной историографии ананьинской культурноисторической общности (АКИО) характеризующие ее керамические типы по своим морфологическим признакам разделяются на шесть локальных групп или вариантов: нижнекамский I, нижнекамский II, среднекамский (или Кама III), вятский, бельский. Морфологическая характеристика перечисленных типов опубликована [1, с.32 – 43]. Шестым вариантом АКИО является вычегодско-печорский [2, с.333].

При поверхностном рассмотрении бросается в глаза то обстоятельство, что памятники с сосудами, украшенными ямочно-шнуровым и ямочно-гребенчатым орнаментом, локализуются в западных и северных районах Прикамья и Предуралья, а только ямочно-шнуровым – в восточных и юго-восточных (предгорных). По-видимому, это обусловлено факторами как генетического, так и миграционного порядка. В настоящей статье нами рассматривается географическая статистика (или, статистическая география) керамических комплексов АКИО с такой целью: определить, как элементы орнамента на сосудах соотносятся между собой в пространстве и как они очерчивают границы АКИО в хронологическом контексте.

Результаты исследований

Ямочно-шнуровая керамика эпохи раннего ананьина (по традиционно принятой хронологии это – VIII–VI или VIII – конец VII вв. до н.э.) [2–5, с. 43–45] наиболее полно представлена на памятниках, расположенных, главным образом, по Каме между устьями Вятки и Чусовой и в низовьях р.Белой от устья до современного г.Бирска (рис.1). Подобная керамика неоднократно и подробно описана [1, с.34; 5, с.49; 6], поэтому здесь ограничимся тем, что еще раз подчеркнем, что характерной особенностью данной керамики является исключительно орнамент, состоящий из ямочных вдавлений (зачастую сгруппированных по два–три) и шнуровых оттисков в виде частых горизонтальных линий, косой сетки, зигзага, парных косых отрезков, не заштрихованных ромбов.

По локально-территориальной номенклатуре, предложенной в свое время А.Х.Халиковым, памятники с ямочно-шнуровой орнаментацией относятся к локальным вариантам «Кама II» (Ныргын-динское, Быргындинское, Икское, Подгорно-Бай-ларское пос., городища Зуево-Ключевское, Каменный Лог), «Кама III» (Заюрчимские VI–VIII, Ерзов-ские I, II, Еловское II пос.) и «Бельский» (Бирское, Ново-Биктовское пос.).

В своем сравнительно-статистическом выражении морфологическая идентичность описанной керамики указывает на весьма высокие показатели типологического сходства: «Кама II» – «Бельский» – 0,64; «Кама III» – «Бельский» – 0,71 [1, с.37; табл.7]. Это дает нам достаточно оснований отнести все перечисленные варианты к одной археологической культуре внутри АКИО. В подтверждение этого вы-

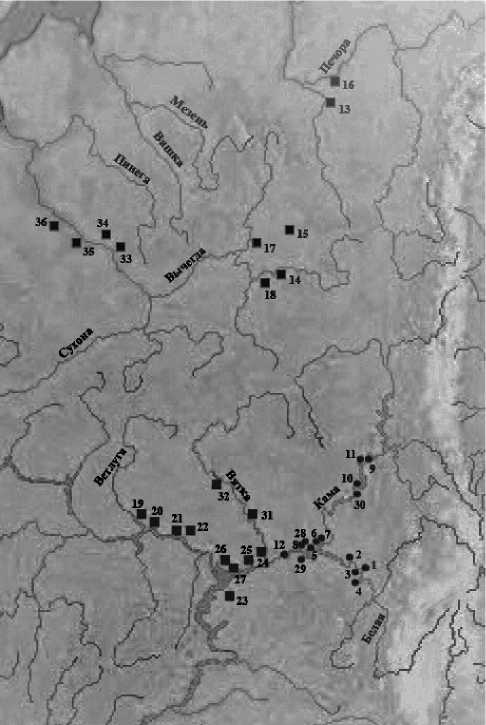

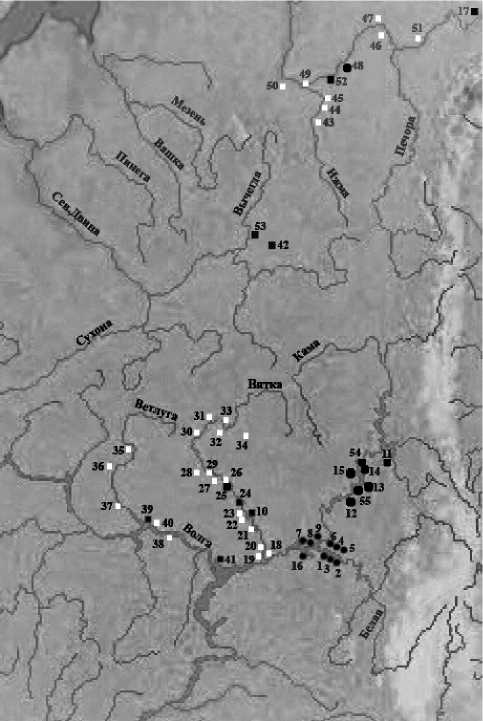

Рис. 1. Карта-схема памятников периода раннего ананьина.

Условные обозначения: кружки – памятники, содержащие керамику с ямочно-шнуровой орнаментацией; квадраты – памятники, содержащие керамику с ямочно-гребенчатой и ямочно-гребенчато-шнуровой орнаментацией.

Fig. 1. Schematic map of sites of the Early Ananyino period. Symbols: circles – sites containing pottery with pit-corded ornamentation; squares – sites containing pottery with comb-comb and pit-comb-corded ornamentation.

вода выступают основоположники применения формально-статистических методов в отечественной археологии – Г.А.Федоров-Давыдов и В.Ф.Генинг, которые, вслед за Д.Кларком (одним из основателей процессуальной археологии) и Д.Я.Телегиным, считали, что показатели сходства не менее 0,65 (т.е. 65%) свидетельствуют о принадлежности сравниваемых объектов к одной археологической культуре [7, с.166–167; 8, с. 132].

Западнее располагается ареал раннеанань-инских памятников с керамикой, украшенной ямочным, ямочно-гребенчатым и ямочно-гребенчатошнуровым орнаментами. По существующей локально-территориальной номенклатуре, это поселения вариантов «Кама I» и «Вятского». По материалам наиболее исследованных памятников этих вариантов – пос. Курган, Аргыжского и Белоглазовского городищ – в орнаментике керамики преобладают ямочные, ямочно-резные, ямочно-шнуровые («Кама I»), ямочно-гребенчатые, ямочно-гребенчато-шнуровые («Вятка») мотивы. Причем ямочно-шнуровая орнаментация в обоих вариантах по частоте распространения стоит на последнем месте [1, с.33– 36]. Считать их идентичными, безусловно, нельзя, но от ямочно-шнуровой керамики Прикамья и Пре-дуралья эти комплексы отличаются разительно.

Севернее (на расстоянии ≈ 500 км по прямой) начинается ареал раннеананьинских памятников типа Ласта-Перный (рис.1), на которых преобладает керамика с ямочно-гребенчатой и ямочно-шнуровой орнаментацией [9; 2, с.328].

Обобщенная таблица распространения типов орнамента на керамике раннеананьинских поселений Предуралья, составленная по результатам анализа керамики перечисленных памятников, проведенного В.Н.Марковым, Л.И.Ашихминой, Е.М.Чер-ных и др. [9, с. 54–67; 5, с.15–42; 6, с.139–166; 10, с.27–32], показывает, что при наличии общих элементов орнамента частота их встречаемости на керамике рассматриваемых локальных групп заметно отличается. А анализ тенденции признаков показывает, что по типам орнамента памятники сравниваемых вариантов очень четко распадаются на: «Кама I» – для которой характерна керамика с ямочным и ямочно-каплевидным орнаментом; «Кама II-III» – «Бельский» – ямочно-шнуровая орнаментация; «Вятка» - «Вычегодско-печорский» – ямочногребенчатая и ямочно-гребенчато-шнуровая орнаментация (табл. 1 и 2; рис.2).

Таблица 1

Частота встречаемости типов орнамента на керамике раннеананьинских поселений Предуралья, %

Table 1

Frequency of occurrence of types of ornament on pottery of the Early Ananyino settlements of the Pre-Urals

|

Тип орнамента |

Локальные варианты АКИО |

|||

|

Кама I |

Вятский |

Вычегодско-печорский |

Кама II-III – Бельский |

|

|

Ямочный |

38,5 |

16,6 |

- |

- |

|

Каплевидные вдавления |

25,9 |

- |

1,8 |

- |

|

Ямочношнуровой |

21,8 |

8,8 |

34,5 |

100 |

|

Ямочногребенчатый |

- |

26,7 |

43,8 |

- |

|

Ямочно-гре-бенчато-шну-ровой |

- |

37,5 |

17,8 |

- |

|

Всего %% |

85,7 |

86,2 |

97,9 |

100 |

Итак, по значениям тенденции признаков четко выделяются такие, которые относятся к категории « частных ». Это признаки, либо присутствующие только в какой-то одной из сравниваемых групп, либо представляющие в несколько раз больший показатель встречаемости (по сравнению с условной нормой распределения) в какой-то одной группе. В нашем случае «частными» являются орнаменты в виде каплевидных вдавлений («Кама I»)

Таблица 2

Тенденция распространения типов орнамента на керамике раннеананьинских поселений Предуралья

Table 2

The trend of spreading of the types of ornament on pottery of the Early Ananyino settlements of the Pre-Urals

Следующую группу признаков « локальных », т.е. обнаруживающих повышенную тенденцию встречаемости в нескольких из сравниваемых групп, образуют ямочная («Кама I» и «Вятка»), ямочно-гребенчатая и ямочно-гребенчато-шнуровая («Вятка» и «Вычегодско-печорский») орнаментации (табл.2).

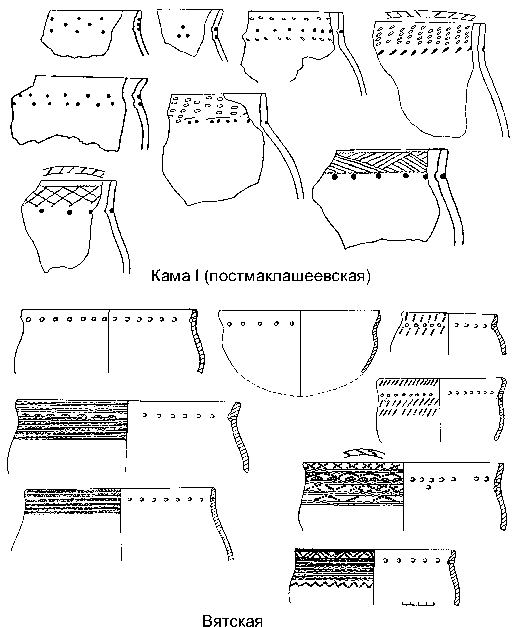

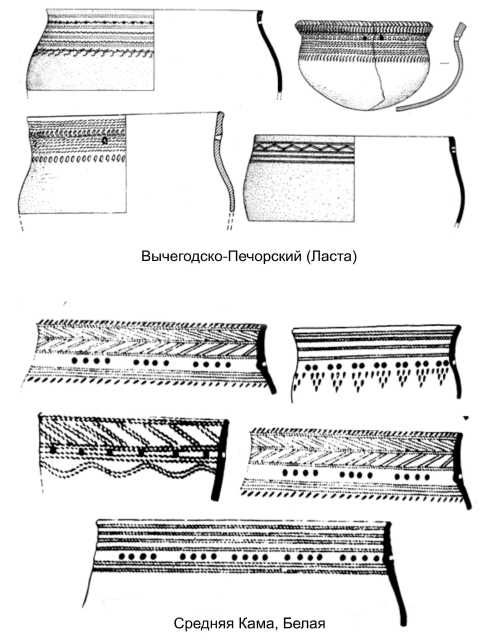

В первом случае, очевидно, речь идет о результатах проникновения «постмаклашеевского» населения на Вятку. Что же касается типологических памятников ананьинского времени «Вятского» и «Вычегодско-печорского» вариантов, то здесь, по всей видимости, это следы продвижения на Вятку «некоторой части северно-приуральского населения» [5, с.56–57]. На это, в частности, как раз и указывает типологическая близость (если не идентичность) форм и орнаментики вычегодско-печорской керамики типа Ласта и раннеананьинской керамики «вятского» варианта АКИО (рисунки 2 и 3). Установлено, что «формирование культурного типа Ласта происходило на основе лебяжской культуры эпохи бронзы» [11, с.73]. Следовательно, тезис о северо-восточном этнокультурном импульсе в Пред-уралье и Прикамье в начале ананьинской эпохи представляется обоснованным.

Относительно периода «среднего и позднего ананьина» (VI–III вв. до н.э.) ∗ , высказано мнение, согласно которому типологическое сходство орнаментики «Вятского» и «Вычегодско-печорского» вариантов (преобладание ямочно-гребенчатой и ямочно-гребенчато-шнуровой орнаментации) обусловлено переселением на северо-восток части прикамских «ананьинцев» [2, с.333; 11, с.73]. Без детального сравнительно-типологического анализа археологических материалов указанных регионов это предположение пока остается гипотезой.

При всей условности этих датировок.

Рис. 2. Керамика памятников раннеананьинского времени Нижней Камы и Вятки.

Fig. 2. Pottery of sites of the Early Ananyino time in the Lower Kama and Vyatka.

»tooooocooccc "4^№ Средняя Кама, Белая Вычегодско-Печорский (Ласта) Рис. 3. Керамика памятников раннеананьинского времени Вычегодско-Печорского, Среднекамского и Ниж-небельского районов. Fig. 3. Ceramics of sites of the Early Ananyino time of Vychegda-Pechora, Middle Kama and Lower Belaya areas. Дело в том, что в рассматриваемый период карта ареалов локально-типологических вариантов АКИО существенно не меняется. Памятники с ямочно-шнуровой керамикой, хотя и увеличиваются количественно, но только в пределах камско-бель-ского района. Причем географическая статистика ямочно-шнуровой керамики показывает, что она абсолютно доминирует (100%) на городищах низовьев р.Белой и прилегающих районов Удмуртского Прикамья. На территории Пермского Прикамья ямочно-шнуровая орнаментация составляет уже только 40% [3, с.141]. Кроме того, там же появляются поселения, на которых абсолютно преобладает керамика с ямочно-гребенчатым орнаментом (гор. Алтен-Тау, пос. Заюрчимское VI) [12, с.158– 159] – свидетельство расширения ареала «ямочногребенчатой керамики» в Прикамье. Аналогичным образом изменяются очертания ареала вычегодско-печорского ананьина – они сдвигаются к северо-востоку (рис. 4). Рис. 4. Карта-схема памятников периода среднего и позднего ананьина. Условные обозначения: кружки – памятники с ямочно-шнуровой керамикой; квадраты – с ямочной и ямочно-гребенчатой керамикой (светлые – подвергавшиеся раскопкам, черные – все остальные). Fig. 4. Schematic map of sites of the Middle and Late Ananyino period. Symbols: circles – sites with pit-corded ceramics; squares – with pit and pit-comb ceramics (light – exposed to excavations, black – all the rest). Чем это могло быть обусловлено? Вероятнее всего, изменением климата. По сведениям Н.А.Хо-тинского, в Северной Евразии по более конкретным данным Ю.В.Голубевой, на территории современной Республики Коми в интересующее нас время (на рубеже суббореального-субатлантического периодов) происходит похолодание климата с его постепенным увлажнением. Это сопровождалось изменением растительности (деградация темно-хвойных лесов и вытеснение их березово-сосновыми породами) и смещением северной границы лесов к югу [13, с.127–128; 14, с.163–165]. В этнокультурном плане это ведет к миграции лесного и лесостепного населения в западном и юго-западном направлениях [15; 16; 17, с.160–174; 13]. Заключение Представленные материалы приводят нас к следующим выводам. Во-первых, в свете вышеуказанных данных дальнейшее использование существующей локальной номенклатуры становится уже не конструктивным. По сути, она превратилась в формально-территориальный признак, не соответствующий своему археологическому содержанию. Во-вторых, сейчас совершенно отчетливо выделяется археологическая культура «классического ананьина» с поселениями, содержащими только ямочно-шнуровую керамику, и территориально совпадающими с ними могильниками с такой же керамикой [Ср.: 5, с.129, рис.58 и 18, с.162, рис.41]. В-третьих, само по себе понятие «ананьин-ская культурно-историческая общность» – АКИО – представляется в настоящее время не просто условным, а искусственным. По сути АКИО была сконструирована в свое время путем включения в нее неких этнокультурных групп (археологических культур), единственным объединяющим признаком которых является керамика с ямочно-шнуровой орнаментацией, представленная на памятниках «локальных вариантов АКИО» неравномерно (таблицы 1, 2). Поэтому памятники Среднего Поволжья ако-зинской археологической культуры и должны обозначаться таковыми. В этом вопросе выделение акозинской культуры [18, гл.4] уже является непреложным фактом. Равным образом и памятники «варианта Кама I», обозначенные В.Н.Марковым как «постмаклашеевские», тоже должны рассматриваться под соответствующим названием – «пост-маклашеевская культура» [5, с.129, рис.58]. Другое дело, что остается не до конца проработанным вопрос о том, как «постмаклашеевские» памятники типологически соотносятся с памятниками других «вариантов АКИО» в целом. То, что они с ямочношнуровой («классической») ананьинской культурой Прикамья никак не соотносятся – очевидно. Соответственно, памятники вариантов «Вятка» и «Выче-годско-печорского»∗∗также, по-видимому, составляют археологическую культуру ананьинского времени с ямочно-гребенчатой керамикой. Вот эти че- ∗∗ Из которых первый пока все еще остается «безмогиль-ным», а для второго известен только один могильник – Ши- ховской [2, с.322–324; 19]. тыре археологические культуры ананьинского времени и должны быть подвергнуты глубокому сравнительно-типологическому анализу с целью установить – составляли они культурно-историческую общность (принадлежность к которой подразумевает общность генетических корней, языка, мировоззрения) или нет. Работа выполнена при поддержке РГНФ «Сравнительно-статистическая характеристика археологических культур Прикамья и Предура-лья эпохи раннего века», проект №16-31-00010.

Список литературы Керамика "ананьинских типов" в Прикамье и Предуралье

- Белавин А.М., Иванов В.А., Крыласова Н.Б. Угры Предуралья в древности и средние века. Уфа: издательский дом БГПУ, 2009. 285 с

- Ашихмина Л.И., Васкул И.О. Памятники ананьинской культурной общности//Археология Республики Коми. М.: ДиК, 1997. С.314-348

- Вечтомов А.Д. Периодизация и локальные группы памятников ананьинской культуры Среднего Прикамья//Уч. записки Пермского ордена Трудового Красного Знамени университета им. А.М. Горького. №148. Пермь, 1967. С.133-155

- Ашихмина Л.И. Генезис ананьинской культуры в Среднем Прикамье. Доклад на заседании Президиума Коми филиала АН СССР 7 марта 1985 г. Сыктывкар, 1985. 25 с

- Марков В.Н. Нижнее Прикамье в ананьинскую эпоху (Об этнокультурных компонентах ананьинской общности). Казань: Институт истории АН РТ, 2007. 136 с

- Ашихмина Л.И. Городище Каменный Лог ананьинской культуры Среднего Прикамья//Материальная и духовная культура финно-угров Приуралья. Ижевск, 1977. С.139-166

- Федоров-Давыдов Г.А. Статистические методы в археологии: Учеб пособие для вузов по спец. «История». М.: Высш. шк., 1987. 216 с

- Генинг В.Ф., Бунятян Е.П., Пустовалов С.Ж., Рычков Н.А. Формализованно-статистические методы в археологии (анализ погребальных памятников). Киев: Наук.думка, 1990. 304 с

- Верещагина И.В., Ашихмина Л.И. Раннеананьинские поселения в бассейне Северной Двины//Древние памятники Северного Приуралья: Материалы по археологии Европейского Северо-Востока. Вып.8. Сыктывкар, 1980. С.42-70

- Черных Е.М., Ванчиков В.В., Шаталов В.А. Аргыжское городище на реке Вятке. М.: Институт компьютерных исследований, 2002. 188 с

- Освоение арктической и субарктической зоны Припечорья в древности и средневековье по данным археологии (часть II)/И.О.Васкул, А.В.Волокитин, И.Л.Жеребцов, В.Н.Карманов, М.В.Кленов, А.М.Мурыгин, П.Ю.Павлов//Известия Коми научного центра УрО РАН. 2015. Вып. 2(22). С.71-79

- Черных Е.Н. Городище Алтен-Тау//Отчеты Камской (Воткинской) археологической экспедиции. Вып. 1. М.: ИА АН СССР, 1959. С.152-163

- Голубева Ю.В. Климат и растительность голоцена на территории Республики Коми//Литосфера. 2008. № 2. С. 124-132

- Хотинский Н.А. Голоцен Северной Евразии. Опыт трансконтинентальной корреляции этапов развития растительности и климата. М.: Наука, 1977. 198 с

- Ларин С.И., Матвеева Н.П. Реконструкция среды обитания человека в раннем железном веке в северной части Тоболо-Ишимской лесостепи//Вестник археологии, антропологии и этнографии. 1997. Вып. №1. С.133-140

- Жеребцов И.Л. Климат в древней истории финно-угорских народов//Известия Коми научного центра УрО РАН. 2010. Вып. 1. С.87-92

- Харитоненков М.А. Роль антропогенного фактора в формировании растительного покрова юга Западно-Сибирской равнины в эпоху традиционного природопользования (с позднего палеолита до конца XIX в.): дис… к.б.н. 03.02.08 -экология. М., 2012. 267 с

- Чижевский А.А. Погребальные памятники населения Волго-Камья в финале бронзового-раннем железном веках: предананьинская и ананьинская культурно-исторические области. Казань: РИЦ «Школа», 2008. 72 с

- Васкул И.О., Лысюк Г.Н., Филиппов В.Н. Изделия из цветных металлов из раскопок Шиховского могильника (результаты рентгеновского микрозондового анализа)//Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2014. №9. С. 38-40