Керамика могильника Джантух эпохи раннего железа (Восточная Абхазия)

Автор: Скаков А. Ю., Джопуа А. И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век

Статья в выпуске: 236, 2014 года.

Бесплатный доступ

В работе анализируется керамический комплекс могильника Джантух (горная часть Восточной Абхазии), исследуемого российско-абхазской археологической экспедицией начиная с 2005 г. Рассматриваемый материал датируется, преимущественно, V-III вв. до н. э. и традиционно связывается с колхидской археологической культурой Западного Закавказья. Выделяются как «общеколхидские» керамические типы, так и целый ряд типов керамики и орнаментов, свойственных почти исключительно данному могильнику или уникальных для всего региона. При этом целый ряд типов, характерных для других памятников колхидской культуры, отсутствует в джантухских материалах. Делается вывод о том, что по основным типам керамических форм и их декора Джантухский могильник демонстрирует несомненную близость к общему массиву колхидской керамики при наличии заметных локальных особенностей.

Колхидская культура, ранний железный век западного закавказья, керамика

Короткий адрес: https://sciup.org/14328118

IDR: 14328118

Текст научной статьи Керамика могильника Джантух эпохи раннего железа (Восточная Абхазия)

Временные рамки, при наличии в исследованной нами группе захоронений комплексов XII–XI, IX и второй половины VIII в. до н.э., обусловлены сравнительной немногочисленностью керамики в ранних погребениях и отсутстви-емпока что возможности построить для них хотя бы условные типологические схемы. Поздние погребения отличаются богатством керамического материала, при этом, в отличие от «типичных» некрополей, количество целых форм здесь крайне невелико. Это связано с особенностями погребального обряда, предполагающего неоднократное проведение тризны.

Подавляющая часть анализируемой керамики относится к V–IV иливторой половине V– первой половине IIIв. до н.э. Датировка определяется относительно многочисленной импортной античной керамикой и, в меньшей степени, некоторыми типами бус и подвесок (имеющими, как правило, более спорную и широкую дату, чем керамический импорт). Именно к этому времени относятся погребальные ямы № 3 и 4 (вторая половина V – первая четверть или первая половина III в. до н.э.), погребальная яма № 5 (IV–III вв. до н.э.). При этом отдельные керамические фрагменты могут относиться как к VI (наличие на данном участке разрушенной в своей основной части, за исключением тайника, погребальной ямы № 9), так и к II (плохо сохранившаяся погребальная яма № 7) вв. до н.э. Кроме того, керамика, обнаруженная при расчистке поминально-погребального комплекса, может иметь достаточно широкую датировку в рамках как минимум VI–IV вв. до н.э. В данной работе керамический материал рассматривается суммарно, так как в целом привлекаемые комплексы можно считать синхронными.

Впрочем, при (в целом) «колхидском» облике и в керамическом комплексе Джантухскогомогильника есть ряд существенных особенностей. К сожалению, нам почти не с чем сравнивать, так как подавляющее большинство поселений этого времени других районов Колхиды введено в научный оборот лишь суммарно, без детального анализа керамического материала. Отметим при этом, что, как считается, «ведущие типы керамики одинаково характерны как для приморской полосы, так и для внутренних районов Колхиды» ( Ги-голашвили, Качарава , 1977.С. 77), т. е. колхидская керамика, как считается, однородна. В свою очередь, А.Н. Габелия в своей диссертационной работе (оставшейся, к сожалению, неопубликованной) отмечал, что «можно с полной определенностью говорить о теснейшей связи керамических комплексов Абхазии и Западной Грузии. Близость между ними проявляется по всем основным признакам – технологическим особенностям, полному единству форм во многих случаях, в наличии одинаковых ручек на сосудах, а также в технике и мотивах орнаментации» ( Габелия , 1984. С.8). Впрочем, и он отмечал «некоторые специфические особенности» древней керамики Абхазии, проявляющиеся как в отдельных формах сосудов, так и в мотивах их орнаментации (Там же.С.8,16).

Типичная «колхидская керамика» этого времени, в отличие от джантухской, «в основной массе черного обжига» ( Гиголашвили, Качарава , 1977. С. 77). Для керамики Ванского городища VI–IV вв. до н.э. характернее серый или коричневый цвет глины ( Лодкипанидзе и др. , 1981. С.102).Наша керамикав своем большинстве красноглиняная (или красновато-коричневая, оранжевая по цвету глины). Особенностью Джантухского могильника является и необычно небольшое для памятников этого времени количество круговой керамики. Лощеная керамика встречается чаще, но также не доминирует. Начнем анализ местного керамического комплекса с тех форм колхидской керамики, которые вообще не

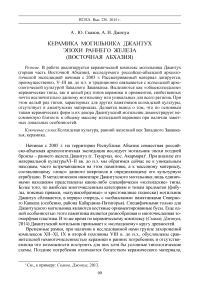

Рис. 1. Могильник Джантух. Основные формы керамики

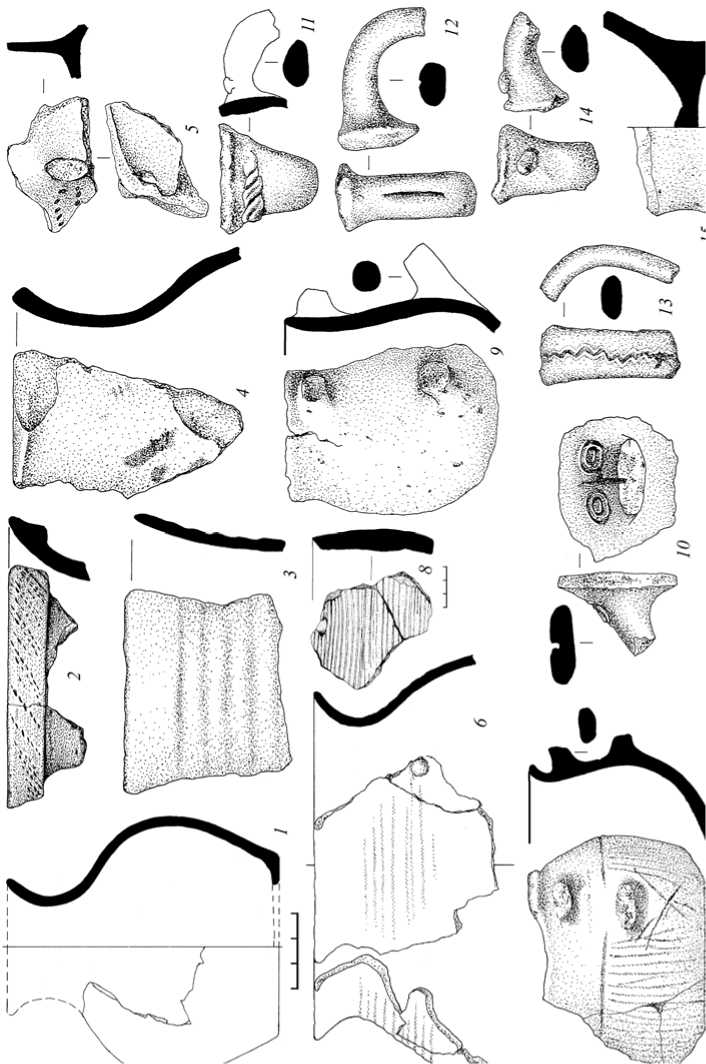

Рис. 2. Могильник Джантух. Основные орнаментальные мотивы и формы керамики представлены в материалах Джантухского могильника или присутствуют здесь в единичных экземплярах.

-

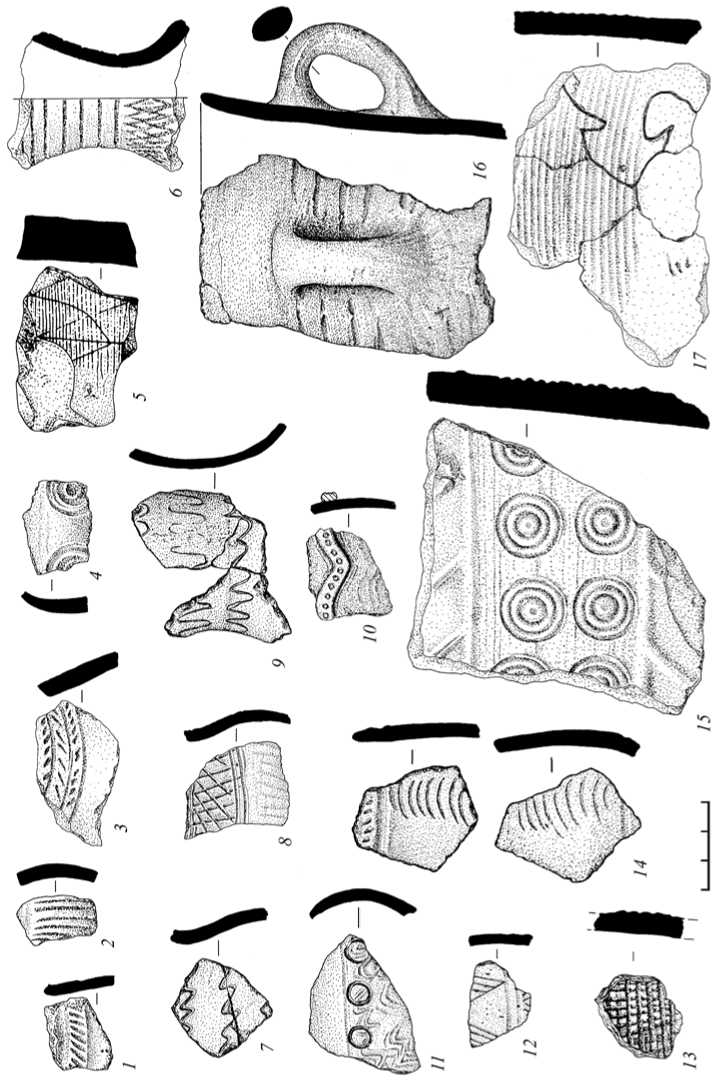

1. На Джантухском могильникепрактически отсутствуют наиболее характерные разновидности стакановидных сосудов (второго и третьего типа, по наиболее распространенной классификации, т. е. с конусовидной расширяющейся нижней частью тулова или с донной частью, имеющей выступ: Лордкипанидзе и др. , 1981. С. 99). Только в 2013 г. был найден единственный фрагмент стакановидного сосуда с конусовидно расширяющейся нижней частью тулова (рис. 3, 5 ), отличающийся, кстати, по характеру теста от основной части джантухской керамики;

-

2. Единичен (находка 2013 г.) фрагмент кубка на высокой ножке (рис. 3, 6 ), притом, что этот тип хорошо представлен в прибрежных памятниках Западного Закавказья;

-

3. Полностью отсутствуют котловидные сосуды с вертикальными ручками, размещенными вдоль венчика («сосуды типа шайки» или «кастрюли»). Только один фрагмент (из раскопок 2013 г.) может быть предположительно отнесен к котловидному сосуду с суживающимся горлом и широким туловом (рис. 3, 7 ), но и он по тесту отличается от основной массы местной керамики;

-

4. Отсутствуют крышки, нехарактерные, впрочем, и для близлежащего опорного памятника – городища Гиенос;

-

5. Единичными находками представлены фрагменты кувшинов с вертикальными трубчатыми ручками. Кроме двух фрагментов, которые можно связать именно с этим типом (рис. 3, 3 , 8 ), отметим фрагмент стенки сосуда со сливом и необычный фрагмент сосуда в виде своего рода «трубы»;

-

6. Единичны также зооморфные (с роговидными выступами) ручки сосудов (рис. 3, 4 );

-

7. Очень немногочисленны на памятнике миски, представленные как закрытыми, так и открытыми формами (рис. 3, 10–12 ).

Сравнительно немногочисленны и крупные пифосы с каннелюрами, рельефным (рис. 2, 15 ) и геометрическим (рис. 2, 15) орнаментом, что, впрочем, следует признать вполне логичным для некрополя. В то же время, в 2012–2013 гг. большое количество фрагментов этих пифосов (откак минимумтрех экземпляров) было обнаружено при зачистке упомянутой выше погребально-поминальной вымостки, которую они и образовывали вместе с камнями различного размера. Зато устойчиво присутствуют необычные толстостенные сосуды плохого качества, покрытые линейным орнаментом и имеющие своеобразный невыделенный венчик, чуть скошенный вовнутрь (рис. 1, 8 ).

Встречаются как фрагменты амфор (почти исключительно колхидских), так и местные подражания амфорам. Отметим также наличие сосудов с выраженными поддонами (рис. 1, 15 ), часть из которых можно считать подражанием античным керамическим формам.

Теперь дадим характеристику доминирующим на могильнике керамическим типам. Здесь преобладают тонкостенныесосуды, часть из которых можно связывать с подражаниями эллинистическим формам.

-

1. Хорошо представлены горшки небольших размеров с сильно отогнутым венчиком (рис. 1, 6 ), в том числе небольшого и миниатюрного размеров (рис. 1, 7 ), а также корчаги (рис. 1, 2 ), иногда со штампованным орнаментом по венчику;

-

2. Достаточно многочисленны кувшины и кувшинчики с высоким горлом прямолинейного (третий тип, по: Лордкипанидзе и др. , 1981. С. 98. Рис. 56, № 137,138 ) или слегка отогнутого профиля (рис. 1, 1 , 4 ; 2, 6 ). Горшочки и кувшинчики в ряде случаев по тулову и под горлышком украшены глубокими горизонтальными желобками (рис. 1, 3 ). В целом немногочисленны формы с сильно утолщенным или загнутым вниз венчиком;

-

3. Встречаются стаканы кубкообразного типа с прямолинейным профилем тулова (пятый тип, по: Лордкипанидзе и др. , 1981. С. 100. Рис. 61,63, № 171,172 ) (рис. 2, 16 ). Кроме того, присутствуют немногочисленные сосуды с ручками, напоминающие кружки (Рис. 1, 9 ).

Рис. 3. Могильник Джантух. Редкие керамические формы

Среди декоративных мотивов, безусловно, преобладают:

-

1. Орнамент в виде волны (Рис. 2, 7 , 9 ). Это наиболее распространенный и многообразный тип орнамента, при этом волна может украшать как горлышко, так и плечики сосуда. Относительно редко волна сочетается с другими типами орнамента (кроме линейного) – сетчатым или семечковидными насечками, а также геометрическим (рис. 2, 11 );

-

2. Линейный орнамент. При этом линейный орнамент может быть расположен как горизонтально, так и вертикально (рис. 2, 2 ) на стенках сосуда;

-

3. Нередко встречается орнамент в виде косой сетки (рис. 2, 8 ), в ряде случаев при его выполнении использован штамп;

-

4. Еще лучше представлен орнамент в виде косых насечек (рис. 2, 3 ), иногда выполненный с помощью штампа. Достаточно часто встречаются и насечки по венчику (рис. 2, 1 ). В меньшей степени распространены ямочная и елочная орнаментация. В единичном случае ряды ямочек расположены вертикально. Как правило, все эти виды орнамента (косая сетка, косые насечки, елочка) украшают плечики или горлышко сосуда;

-

5. Гораздо хуже представлен геометрический декор в виде треугольников (рис. 2, 12 ) и концентрических окружностей (рис. 2, 4 , 11 , 15 ). В целом, что показательно, геометрический декор для памятника не характерен;

-

6. Можно считать характерным для могильника и декор в виде своего рода «псевдоканнелюр» – узких и, нередко, косых чуть заметных желобков, отдаленно напоминающих каннелюры, известные на колхидских пифосах. Иногда для подражания каннелюрам применялись полосы вертикального или наклонного лощения (рис. 2, 8 );

-

7. Встречаются и более «экзотичные» варианты орнаментации – волнистые налепные валики с кружковым орнаментом (рис. 2, 10 ), налепы (хотя в целом все виды налепов и налепного декора для памятника не характерны), вертикально расположенные ряды дуговидных линий (рис. 2, 14 ), вертикальные насечки.Необычен для данного времени представленный на нескольких фрагментах декор в виде расчесов. Еще большее удивление (учитывая местоположение могильника) вызывает единственный фрагмент керамики с декором, напоминающим текстильный (рис. 2, 13 ). Отметим и наличие граффити, которые, в единичных случаях, известны в Джантухе и на античном импорте, и на местной керамике (стенке пифоса) (рис. 2, 5 ). На одном из фрагментов пифоса поверх линейного орнамента нанесено непонятное, возможно, зооморфное изображение (рис. 2, 17 ).

Для декора ручек, кроме достаточно хорошо представленных здесь нале-пов-«шишечек» (рис. 1, 14 ), использовались вертикальные бороздки (рис. 2, 12 ), «раздваивающие» ручку в её верхней части (как кажется, здесь можно усмотреть подражание двуствольным ручкам импортной античной керамики;такие подражания иногда называют «псевдо-двуствольными ручками»– Шамба , 1988. С. 43. Табл.XXXIII, 14 ), елочный, кружковый (рис. 2, 10 ), реже штампованный и точечный орнамент, налепные орнаментированные валики (рис. 2, 11 ), косые кресты, волна (рис. 1, 13 ).Такой декор ручек (налепы-«шишечки», налепные орнаментированные валики, кружковый, точечный и елочный орнамент, косые кресты) хорошо представлен в материалах из Вани ( Лордкипанидзе и др. , 1981. Рис. 43, № 95 ; 72, № 217–219, 221, 224 ; 73, № 217 ; 74, № 228, 230, 231, 234 ).

Если сравнить керамику Джантуха и сравнительно полно опубликованный керамический комплекс близлежащего (в 31,5 км по прямой) приморского Гиеноса ( Шамба , 1988), мы увидим много общего. Это и ручки с налепами-«шишечками», и сходные орнаментальные мотивы, и ряд «общеколхидских» керамических форм. Там же, в Гиеносе, находит аналогии ( Шамба , 1988. Табл.VI, 9 ) уникальное для Джантухского могильника рельефное изображение змеи на ручке культового богато украшенного сосудика, о котором будет сказано ниже. Тем не менее, в материалах Гиеноса богато представлены именно те типы сосудов, которые абсолютно отсутствуют в Джантухе: стакановидные сосуды двух наиболее распространенных типов и котловидные сосуды с вертикальными ручками, размещенными вдоль венчика.

Таким образом, по основным типам керамических форм и их декора Джан-тухский могильник демонстрирует несомненную близость к общему массиву колхидской керамики, проявляя при этом явные локальные особенности. В дальнейшем было бы целесообразно, в первую очередь, максимально полно опубликовать известные поселенческие памятники Северо-Западного Закавказья, а далее – приступить к статистическим подсчетам и картографированию ведущих типов, что позволит более уверенно говорить о границах культур, их локальных вариантов, культурно-исторических областей и общностей.

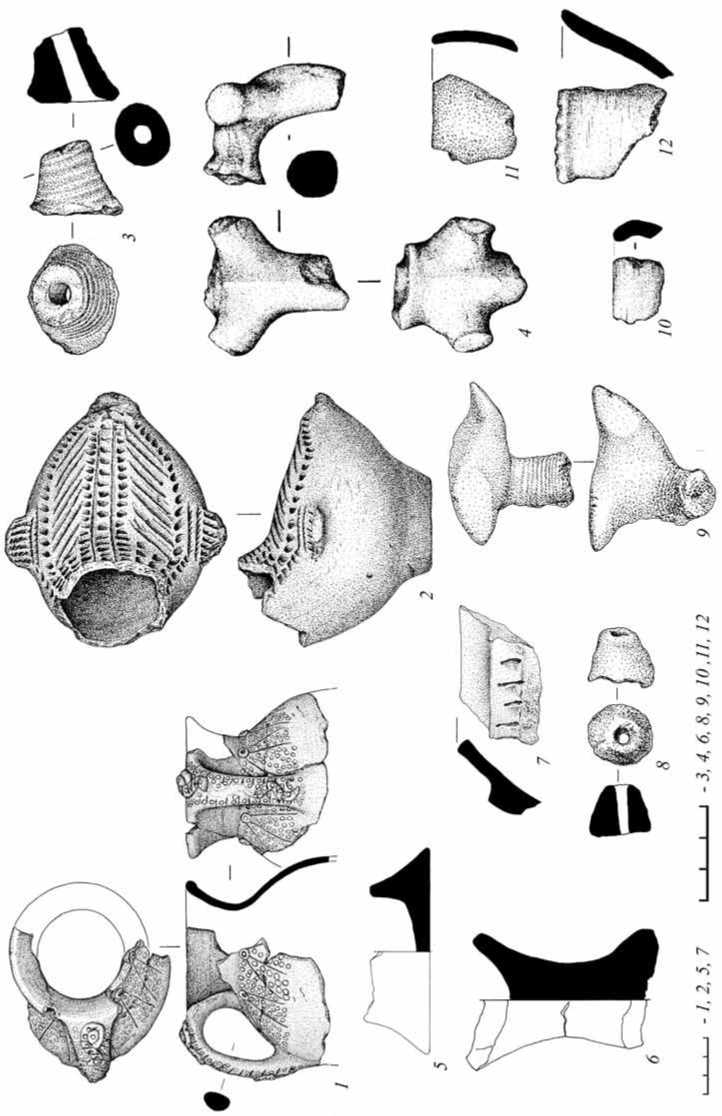

Отдельно остановимся на уникальных керамических формах, неизвестных нам в других памятниках Абхазии и Западного Закавказья в целом.

-

1. Фрагментированный миниатюрный керамический сосуд с богатым резным и налепнымдекором, в том числес налепным изображением змеи на ручке (рис. 3, 1 ). Миниатюрные сосуды на могильнике не редкость, и отнюдь не все они должны были играть культовую роль. Но этот сосуд явно имел ритуальное значение, а его декор может быть объяснен с точки зрения космогонических представлений (змея как медиатор между мирами, треугольники с налепами имеют солярную семантику и так далее).

-

2. Сосуд в виде птицы (рис. 3, 2 ). К сожалению, горловина сосуда не сохранилась, вероятно, она была выполнена в виде головы или, по крайней мере, заменяла ее.

Это, без сомнения, уникальный сосуд для памятников Колхиды, хотя и находящий некоторые достаточно отдаленные аналогии в памятниках Центрального и Восточного Кавказа. Зооморфные и птероморфные сосуды хорошо известны в памятниках Закавказья и Ирана (и даже шире – включая Балканы, см.: культура

Ново село–Кырна и другие регионы Средиземноморья) со второй половины IIдо середины Iтыс. до н.э. ( Погребова , 1977. С.96–99. Табл.XX).К этой группе принадлежат и сосуды аналогичной формы, известные в памятниках Центрального Кавказа – Верхней Рутхе ( Уварова , 1900.С. 244. Рис. 199; 200), кумбултском могильнике Алдар-резен (Там же. С. 212, 213,229. Рис. 184), Фаскау (Там же. С. 283. Табл.XLII, 14 ), районе Новопавловска ( Березин и др. , 2008.С. 140. Рис. 1–3), датированном II в. до н.э. погребении 51 кургана 1 могильника Орджоникидзев-ский в Чечне ( Бурков, Прокопенко ,2008. С.140,141. Рис. 71, 2, 3 ). По крайней мере, некоторые из них (экземпляр из Фаскау) имеют, как и наш сосуд, в нижней части не выделенные ножки в виде конечностей животного, а обычный поддон. Их главное отличие от нашего экземпляра – наличие не только слива через рот животного, но и так или иначе выделенного горла на его спине. То же самое касается многочисленных сосудов подобной формы из Восточного Закавказья (Мингечаур).

Но в том же регионе, в памятниках Кавказской Албании (также Мингечаур, находка 1946 г.) известны близкие сосуды-фляги с выделенным хвостом птицы и орнаментом, но без горла на спине, горло у них заменяет головку птицы ( Рза-ев , 1964. С. 45. Рис. 31).Такой вариант птероморфных сосудов датирован Iв. до н.э. – Iв. н.э. Очевидно, в Восточном Закавказье прослеживается определенная линия развития, когда на каком-то этапе существования птероморфных форм керамики наряду с экземплярами, имеющими горлышко на спине, появляются сосуды с горлышком, заменяющим голову животного или птицы ( Рзаев , 1976. С. 14. Рис. 40; 41). Вероятно, такая же линия развития могла иметь место и для керамики Центрального Кавказа, поэтому связывать наш сосуд с каким-либо прямым влиянием со стороны Кавказской Албании или считать его импортом было бы необоснованно. Любопытно при этом, что орнаментация нашего сосуда обнаруживает наибольшую близость именно к кумбултскому сосуду.

Еще одним уникальным для региона керамическим фрагментом является налеп на венчик или ручку(?) сосуда в виде стилизованной фигурки птицы, помещенной на высокую ножку (рис. 3, 9 ). Также уникален фрагмент тонкостенного орнаментированного сосуда подпрямоугольной (?) формы на поддоне (рис.1, 5 ).

Список литературы Керамика могильника Джантух эпохи раннего железа (Восточная Абхазия)

- Березин Я.Б., Маслов В.Е., Хлопов Ю.В., 2008. Керамика раннескифского времени из Центрального Предкавказья//Проблемы современной археологии: сб.памяти В.А. Башилова/Отв. ред. М.Г. Мошкова. М.: Таус. С. 140-154.

- Бурков С.Б., Прокопенко Ю.А., 2008. Подкурганные погребения раннего железного века -эпохи раннего средневековья с территории предгорной Чечни. Ставрополь: Орион. 384 с.

- Габелия А.Н., 1984. Поселения колхидской культуры (на материалах Абхазии): Автореферат дисс.. канд. ист. наук. М. 16 с.

- Гиголашвили Е.Г., Качарава Д.Д., 1977. Керамика Колхиды VI-IV вв. до н.э.//КСИА. Вып.151. С.77-80.

- Лордкипанидзе О.Д., Гиголашвили Е.Г., Качарава Д.Д., Личели В.Т., Пирцхалава М.С., Чкониа А.М., 1981. Колхидская керамика VI-IV вв. до н.э. из городища Вани (типологическая и хронологическая классификация, каталог)//Вани, V Археологические раскопки. Тбилиси: Мецниереба. 112 с., 81 илл. На груз яз. Русск. Резюме: с. 87-105.

- Погребова М.Н., 1977. Иран и Закавказье в раннем железном веке. М.: Наука. 1977. 184 с.

- Рзаев Н.И., 1964. Художественная керамика Кавказской Албании. IV в. до н.э. -I в. н.э. Баку: АН Азербайджанской ССР. 140 с.

- Рзаев Н.И., 1976. Искусство Кавказской Албании. IV в. до н.э. -VII в. н.э. Баку: Элм. 1976. 256 с.

- Скаков А.Ю., Джопуа А.И., 2013. Новые исследования на Джантухском могильнике: 2010-2012 гг. Предварительное сообщение//Абхазоведение. Археология. История. Этнология. Вып. VIII-IX/Ред. О.Х. Бгажба ; отв. за вып. С.Ш. Салакая. Сухум: АбИГИ. С. 7-19.

- Скаков А.Ю., Джопуа А.И.,2014. Керамический комплекс могильника Джантух//Е.И. Крупнов и развитие археологии Северного Кавказа. XXVIII Крупновские чтения: материалы Международной науч.конф. (Москва, 21-25 апреля 2014 г.). М.: ИА РАН. С. 197-200.

- Уварова П.С., 1900. Могильники Северного Кавказа. М.: Тип. А.И. Мамонтова. 382 с. (Материалы по археологии Кавказа; Вып. VIII.)

- Шамба С.М., 1988. Гюэнос-I. Тбилиси: Мецниереба. 1988. 136 с.