Керосин или водород? Сравнительный анализ разгонных блоков

Автор: Соколов Б.А., Тупицын Н.Н., Бибарсов Н.Ф.

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов

Статья в выпуске: 4 (47), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье на базе статистических данных по реализованным или детально проработанным конструкциям кислородно-керосиновых разгонных блоков (РБ) РКК «Энергия» для ракет космического назначения и проектам кислородно -водородных РБ РКК «Энергия» и ГКНПЦ им. М.В. Хруничева показана возможность простых проектных оценок конечных масс новых вариантов РБ на этих топливах в зависимости от их рабочего запаса. Выявлена некорректность использования для сравнения РБ по их энергетическим возможностям аналогичных статистических зависимостей, основанных на использовании объединённых данных для РБ и ракетных блоков ступеней ракет космичес кого назначения. Показана неэффективность использования водорода для отечественных РБ двухступенчатой разгонно-тормозной системы пилотируемого лунного комплекса.

Ракета космического назначения, разгонный блок, рабочий запас топлива, двигательная установка, маршевый двигатель

Короткий адрес: https://sciup.org/143183987

IDR: 143183987 | УДК: 629.78.036.5

Текст научной статьи Керосин или водород? Сравнительный анализ разгонных блоков

Достоверность энергетических оценок новых вариантов разгонных блоков (РБ) определяется достоверностью принимаемых в расчётах значений их конечных масс, так как на начальной стадии оценок ещё нет проектно-конструкторских проработок по компоновке, составу бортовых систем, механическим нагрузкам, обеспечению прочности на различных участках полёта и т. п. В авиации с целью повышения вероятности выполнения тактико-технических заданий на создание новых самолётов разрабатываются и применяются специальные методики их весового проектирования на начальных стадиях разработки [1]. Аналогичная задача возникает и при создании новых РБ. В связи с этим особую важность представляют собой статистические оценки сухой m с и конечной m к масс РБ в зависимости от массы рабочего запаса топлива РБ m РЗТ .

В настоящей статье в качестве статистического материала рассмотрены девять реализованных или детально проработанных отечественных РБ разработки РКК «Энергия» (ранее — ОКБ-1) на кислородно-керосиновом топливе, которые имели транспортабельный диаметр d тр ≤ 4,1 м, а также проектные данные для такого же количества отечественных РБ совместной разработки РКК «Энергия» и ГКНПЦ им. М.В. Хруничева на водородном топливе, четыре из которых для снижения массы конструкции за счёт использования оптимальной формы топливных баков имели габаритный диаметр d габ > 4,1 м (выполнение РБ с d габ ≤ d тр утяжелило бы их).

В связи с этим, для массы конструкции mс четырёх нетранспортабельных водородных РБ — блоков С (dгаб = 6,8 м), КВТК-А7 (dгаб = 5,5 м) и Ср (dгаб = 5,2 м) и РБ для ракет космического назначения (РКН) сверхтяжёлого класса (СТК) (dгаб = 4,4 м) — на основании дополнительных оценок вводился небольшой поправочный

множитель

ϕ = 4 3

d тр d габ

–1

,

составивший

1,11; 1,07; 1,06 и 1,02 соответственно. Введение ϕ > 1 позволило получить оценку конечной массы водородных РБ

при выполнении их с d габ ≥ d тр .

Кроме того, для учёта влияния массы элементов РБ, отделяемых пе-

ред запуском их двигательных установок (ДУ) (опорные и переходные отсеки, головной обтекатель РБ и т. п.), проводилась коррекция принимаемых в статистическую обработку значений сухой m с и конечной m к масс РБ путём использования масс упомянутых отделяемых в полёте элементов, приведённых к конечной массе РБ. Приведение производилось с помошью

mн числа Циолковского z = (где mн к и mк — начальная и конечная массы блока соответственно).

Для возможности использования результатов анализа для РБ с различной тяговооружённостью были собраны также данные по индексам их маршевых двигателей (МД).

Данные по кислородно-керосиновым разгонным блокам

-

1. Разгонный блок Л — первый в мире криогенный РБ; использовался в качестве четвёртой ступени РКН 8К78 для вывода космических аппаратов (КА) к Луне, Марсу, Венере и на высокоэллиптическую орбиту; масса начальной заправки m з = 5,1 т; m с = 1,08 т – 0,15 т = 0,93 т (здесь 0,15 т — приведённая масса сбрасываемой опорной фермы с баллонами наддува и газореактивной стабилизации); МД — 1×11Д33 [2, с. 376].

-

2. Разгонный блок Д — ракетный блок, предназначавшийся для использования в качестве пятой ракетной ступени РКН СТК пилотируемого комплекса Н1–Л3 для выдачи импульсов на транслунной траектории, торможения у Луны, коррекций орбиты искусственного спутника Луны (ОИСЛ) и торможения пилотируемого корабля перед его прилунением; в дальнейшем блок Д с неотделяемыми в полёте вспомогательными ДУ обеспечения ориентации

-

3. Разгонный блок ДМ — модификация блока Д путём модернизации его МД, предназначенная для выведения с использованием РН 8К82К различных КА на геостационарную орбиту (ГСО), высокие круговые орбиты, а также на транслунные и межпланетные траектории; m з = 15 т; m с = 3,4 т – 0,9 т = 2,5 т; МД – 1×11Д58М [2, с. 380].

-

4. Разгонный блок ДМ-03 — модификация блока ДМ (п. 3) с увеличенным на 3,6 т количеством рабочего запаса топлива (РЗТ) (за счёт удлинения цилиндрических вставок в баках) и сниженной до 0,8 т приведённой суммарной массой нижнего и среднего переходников; m з = 15 т + 3,6 т = 18,6 т; m с = 3,4 т – 0,8 т = 2,6 т.

-

5. Pазгонный блок Г — четвёртая ступень РКН СТК комплекса Н1–Л3, разработанная и отработанная бывшим Куйбышевским филиалом ОКБ-1; m РЗТ = 58,8 т, m к = 5,7 т – 0,1 т = 5,6 т (здесь 0,1 т — масса двух ДУ системы обеспечения запуска МД, сбрасываемых перед его единственным запуском); МД — 1×11Д114.

-

6. Двухступенчатый РБ 204ГК состоит из двух унифицированных между собой ракетных блоков, выполненных в виде увеличенных в ∼1,35 раза по линейным размерам (по РЗТ — в 2,5 раза) РБ типа ДМ (п. 3) и предназначавшихся для использования в составе РБ-спарки в грузовом транспортном контейнере РКН СТК «Энергия»; m РЗТ = 37 т; m к = 3,9 т; МД — 1×11Д58М.

-

7. РБ «Корвет» — m РЗТ = 9,7 т, m с = 1,63 т; МД — 1×11Д58М.

-

8. Разгонно-тормозной блок (РТБ) — проектная разработка РКК «Энергия» для новой РКН СТК; предназначен для выведения пилотируемых кораблей на орбиту вокруг Луны, а также для выведения сверхтяжёлых аппаратов на ГСО (включая выведение с использованием

9. РТБ

ув

— модификация РТБ (п. 8) с увеличенным на 8 т РЗТ (за счёт удлинения цилиндрических вставок в баках окислителя и горючего), проработанная для эскизного проекта РКН СТК с увеличенной грузоподъёмностью;

m

РЗТ

= 89 т;

m

к

= 8,5 т; МД — 2×11Д58М.

и запусков МД использовался в качестве четвёртой ступени ракеты-носителя (РН) 8К82К «Протон» для выведения тяжёлых КА к Луне и планетам; m з = 15 т; m с = 3,4 т – 0,9 т = 2,5 т (здесь 0,9 т — приведённая суммарная масса отделяемых от РБ нижнего и среднего опорных переходников для семейства блоков Д и ДМ); МД — 1×11Д58 [2, с. 378].

гравитационного поля Луны [3]); m РЗТ = 81 т; m к = 7,6 т (с учётом 0,2 т приведённой суммарной массы головного обтекателя РБ, сбрасываемого при работе второй ступени, и опорного отсека РБ, сбрасываемого после отделения РБ от РН); МД — 2×11Д58М [4, с. 69].

Данные по кислородно-водородным разгонным блокам

-

1. Блок Р — водородный РБ разработки ОКБ-1 (РКК «Энергия») для лунного комплекса Н1–Л3; m з = 18,7 т; m с = 4,3 т; МД — 1×14Д56 [5, с. 321].

-

2. Блок С — РБ, разработанный ОКБ-1 (РКК «Энергия») в качестве перспективной четвёртой ступени РКН СТК для лунного комплекса Н1–Л3; m РЗТ = 48,8 т; m к = 8,9 т; МД — 1×11Д57.

-

3. РБ «Ястреб-С» разработки РКК «Энергия»; m з = 10,3 т; m с = 2,68 т; МД — 1×РД0126 [5, сз. 321]. с

-

4. КВТК баз — базовая проектная разработка РБ ГКНПЦ им. М.В. Хруничева для носителя «Ангара-А5»; m РЗТ = 19,6 т; m к = 3,93 т; МД — 1×РД0146 [6, с. 9].

-

5. КВСК — кислородно-водородный РБ среднего класса, предложенный ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в качестве модификации КВТК баз применительно к РН «Ангара-А3»; m РЗТ = 10,8 т; m к = 3,08 т; МД — 1×РД0146 [6, с. 9].

-

6. КВТК-А7 — модификация КВТК баз , предусматривавшаяся ГКНПЦ им. М.В. Хруничева для РН «Ангара-А7» с увеличенным РЗТ за счёт увеличения диаметра РБ с 4,1 до 5,5 м; m РЗТ = 26,5 т; m к = 4,5 т; МД — 1×РД0146 [6, с. 9].

-

7. РБ СТК — проектная разработка РБ для эскизного проекта РКК «Энергия» по РКН СТК; m РЗТ = 54,0 т; m с = 10,0 т; МД — 2×РД0146Д.

-

8. РБ МОБ-КВТК — проектная разработка РКК «Энергия»; m РЗТ = 51,0 т; m с = 6,8 т + 1,6 т = 8,4 т (здесь 1,6 т —

суммарная приведённая масса промежуточного опорного отсека массой 1,1 т и головного обтекателя РБ массой 4,2 т); МД — 2×РД0146Д-1.

-

9. Разгонно-тормозной водородный блок Ср для РКН СТК комплекса Н1–Л3 разработки РКК «Энергия»; m з = 66,4 т; m с = 11,5 т; МД — 2×11Д56М [7, с. 262].

Результаты анализа массовых характеристик разгонных блоков

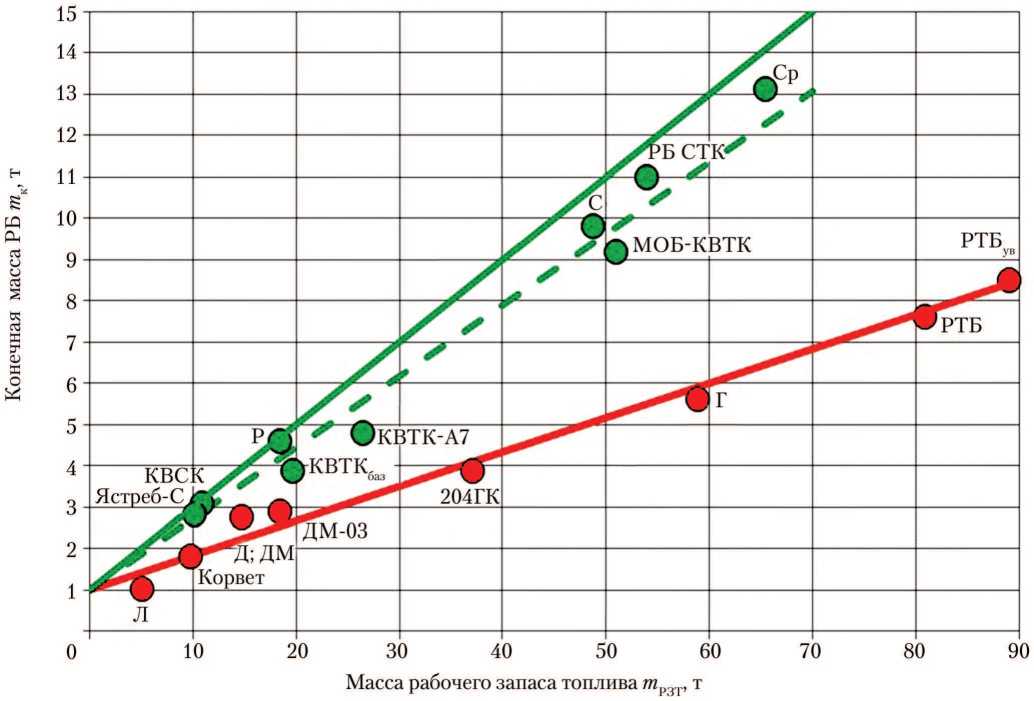

Итоговые статистические данные по зависимости приведённой конечной массы кислородно-керосиновых и водородных РБ от их РЗТ показаны на рисунке.

В связи с тем, что в некоторых из использованных источников данные приводятся по начальной заправке, а не по РЗТ РБ ( m з , а не m РЗТ ), а также данные по сухой, а не конечной массе РБ на момент отделения КА ( m с , а не m к ), недостающие значения m РЗТ и m к вычислялись по следующим соотношениям:

-

m к = ϕ m с + bm РЗТ ;

m РЗТ = (1 – b ) m з ,

где b — отнесённая к РЗТ суммарная масса остатков топлива и их паров в баках РБ, которая с учётом статистики по РБ и их проектам принималась равной 0,015.

Для рассмотренных РБ искомая регрессионная зависимость m к от m РЗТ хорошо аппроксимируется линейной зависимостью, достаточно точной при m РЗТ ≥ 15 т:

m к средн

= m * + Km РЗТ ,

где m к средн и m РЗТ — прогнозируемая конечная масса РБ и масса его РЗТ в тоннах; m * — статистическая величина, равная 1,0 т как для кислороднокеросиновых, так и для водородных РБ; K — безразмерный статистический коэффициент, равный 1/12 ≈ 0,0833 для кислородно-керосинового и 1/5,8 ≈ 0,172 — для водородного топлива.

Зависимость конечной массы кислородно-керосиновых ( • ) и водородных ( • ) разгонных блоков (РБ) от массы рабочего запаса топлива: ™ — m к гарант = 1,0 + m РЗТ /5; ^" — m к средн ~ m к гарант = 1,0 + m РЗТ /12 ; — — — — m к средн = 1,0 + m РЗТ /5,8 ; m к гарант и m к средн — гарантируемая и средняя прогнозируемая конечная масса соответственно; m РЗТ — масса запаса рабочего тела (рисунок создан авторами)

Относительная конечная масса РБ ак = mк средн /mРЗТ при этом составит:

m *

а

к

+ K . m РЗТ

Зависимость (4) показывает, что а к при росте m РЗТ асимптотически стремится по гиперболическому закону к найденному значению коэффициента K для РБ на соответствующем топливе, что отражает статистически значимое влияние размеров РБ на его конструктивно-массовое совершенство по критерию а к .

Кроме того, специалистом РКК «Энергия» Р.Э. Катковым было замечено, что изменение величины 1/ K с 12 до 5,8 практически совпадает с уровнем изменения плотности топлива при переходе от кислородно-керосинового топлива к кислородно-водородному в 2,87 раза в степени 2/3, т. е. с изменением площади поверхности топливных баков РБ.

Следует отметить, что данные по конечной массе кислородно-керосиновых РБ соответствуют характеристикам реализованных и эксплуатируемых (или детально разработанных на их основе новых изделий), в то время как данные по m к кислородно-водородных РБ при их реализации могут заметно увеличиться.

Из-за большого разброса по m к кислородно-водородных РБ для гарантированного достижения их проектнобаллистических характеристик требуется дополнительный резерв массы при оценке m к этих РБ. При доверительной вероятности γ = 95% непре-вышения прогнозируемой конечной массы для водородных РБ m к гарант значение K в соотношении (3) должно быть уменьшено на 1,65δ, где δ — среднее квадратическое отклонение m к для этих РБ от зависимости (3), что приводит к значению безразмерного коэффициента для них K = 1/5 = 0,200:

mРЗТ mк гарант = m* + 5

.

Малый разброс статистических точек по кислородно-керосиновым РБ относительно регрессионной зависимости (3) говорит о хорошей проработанности таких РБ и гарантированности получения прогнозируемых с помощью зависимости (3) значений mк, не требую- щей их корректировки (mк гарант ≈ mк средн).

Рассмотренные статистические данные показывают, что при одинаковом РЗТ в диапазоне 15…60 т гарантированные значения конечной массы для водородных РБ оказываются в 1,8…2,2 раза больше, чем для кислородно-керосиновых. При этом преимущество кислороднокеросиновых РБ по конечной массе перед кислородно-водородными по величине m к растёт с увеличением РЗТ.

Характеристики водородных РБ, конечно, могут быть улучшены при использовании новых конструкционных материалов, а также при применении нестандартных конструктивно-компоновочных решений (см. ниже). Однако все эти мероприятия актуальны и для совершенствования РБ с углеводород- ным горючим.

Кроме того, необходимо учитывать, что до настоящего времени ни один отечественный РБ на водородном топливе не был запущен на орбиту искусственного спутника Земли (ОИСЗ) и, таким образом, ещё даже не начинал лётную отработку в условиях реального космического полёта (а по её результатам для обеспечения работоспособности и надёжности обычно требуются доработки как ДУ, так и СУ РБ, что, как правило, увеличивает их массу).

Эксплуатировавшийся отечественный кислородно-водородный ракетный блок 12КРБ разработки ГКНПЦ им. М.В. Хруничева для РН GSLV , иногда ошибочно называемый разгонным блоком (например, в работе [8, с. 362]), на самом деле им не являлся, так как он был просто блоком, служившим третьей ступенью РН.

Блок 12КРБ имел ДУ с однократным включением МД в полёте, не имел средств ориентации и стабилизации на пассивных участках полёта и средств обеспечения запуска ДУ после полёта в условиях невесомости. Кроме того, в блоке 12КРБ теплоизоляция криогенных баков и другие средства теплозащиты аппаратуры системы управления и телеметрии не были рассчитаны на обеспечение требуемого теплового режима и работоспособности их в космических условиях в течение длительного промежутка времени и т. д. В результате, накопленный при пусках блока 12КРБ опыт не гарантирует отсутствия необходимости доработок и утяжеления его ДУ и СУ при использовании его как «настоящего» кислородно-водородного РБ.

Отсутствие характерных именно для РБ функций и бортовых систем у верхних ступеней РН (например, у ракетного блока Е, являвшегося третьей ступенью РН типа «Восток», но также иногда называемый разгонным блоком) обусловливает их существенно меньшую массу по сравнению с соотношением (3) для «настоящих» РБ.

По этим же причинам, несмотря на желательность максимального расширения базы данных для получения надёжных статистических зависимостей конечной массы РБ от рабочего запаса топлива в их баках, объединение соответствующих данных по отечественным и зарубежным РБ и крупным ступеням РН является некорректным и ведёт к существенному занижению конечной массы отечественных водородных РБ.

В частности, при введении в статистический анализ данных как по различным РБ, так и по ракетным ступеням отечественных кислороднокеросиновых РН типа «Зенит-2», американских кислородно-водородных ступеней РН Saturn 5 и РН проекта Orion (всего 10 ракетных блоков с m РЗТ = 10…2 000 т), прогнозируемая по такому материалу конечная масса водородного РБ с m РЗТ ≈ 60 т по сравнению с зависимостями (3) и (5), подтверждёнными в этой области РЗТ данными по детально разработанному ОКБ-1 РБ Ср, оказывается заниженной в 1,6–1,8 раза, а оценка конечной массы керосинового РБ с тем же РЗТ по соотношению (3), подтверждённая данными по реальному блоку Г — завышенной в 1,07 раза.

Это приводит к существенному искажению сравнительных оценок энергетических возможностей кислороднокеросиновых и водородных РБ в пользу водородного топлива.

Следует отметить, что американский кислородно-водородный РБ Centaur , создававшийся фирмой Convair в качестве второй ступени для РН типа Atlas , имеет, по сравнению с зависимостью (3), значительно лучшие массовые характеристики ( m с = 2,3 т при m з = 13,6 т [2, с. 402–405]). Это обусловлено применением в РБ (как и на самой РН) ряда разработанных и использовавшихся до недавнего времени фирмой Convair нестандартных конструктивно-технологических решений, предельно снижающих массу конструкции, хотя и существенно усложняющих и, как следствие, удорожающих производство и эксплуатацию РН и РБ [2, с. 72, 371, 404]. В их числе:

-

1) использование топливных баков из чрезвычайно тонкой (толщиной до 0,24 мм) высокопрочной нержавеющей стали, усложнившее хранение и эксплуатацию РБ и РН в связи с необходимостью постоянного (с момента изготовления) поддержания избыточного давления в баках во избежание их смятия;

-

2) чрезвычайно жёсткие допуски на толщину и прочность заготовок;

-

3) использование в РБ для снижения его массы эллипсоидных и совмещённых днищ баков, а также более лёгких (хотя и существенно менее экономичных) МД безгазогенераторной схемы с установкой бустерных насосов МД внутри топливных баков для сокращения высоты РБ;

-

4) снижение нагрузок на РБ из-за размещения его под головным обтекателем и облегчение теплозащиты топливных баков РБ за счёт использования сбрасываемого в полёте теплозащитного экрана массой 6,7 т [2, с. 339, 343, 404];

-

5) использование более лёгких в зарубежном исполнении приборов системы управления и смежных с нею систем (систем энергообеспечения, телеметрических измерений и др.), что позволяет снизить их массу.

Сравнение ожидаемых проектно-баллистических возможностей отечественных кислородно-углеводородных и кислородно-водородных разгонных блоков для ракет космического назначения сверхтяжёлого класса

В качестве РКН для сравниваемых РБ рассматривается модульная РКН СТК пакетной схемы с унифицированными ракетными блоками с тремя боковыми параблоками, каждый из которых состоит из двух блоков первой ступени РН «Союз-5», и центральным двухступенчатым ракетным триблоком — связки трёх неразделяю-щихся в полёте РН «Союз-5». На ОИСЗ с наклонением i = 51,7°, высотой апогея H а = 200 км и высотой перигея H п = -200 км, грузоподъёмность такой РКН СТК — 140 т, масса опорного отсека РБ ~5 т [9].

При использовании для достижения ОИСЛ двухступенчатой разгонно-тормозной системы, вторая ступень которой осуществляет коррекции траектории Земля – Луна и торможение для перехода на ОИСЛ, функциями РБ (т. е. первой ступени этой системы) будут являться доразгон после отделения последней ступени носителя для выхода на круговую ОИСЗ и последующий одно- или многоимпульсный разгон с неё к Луне.

Характеристическая скорость при доразгоне на круговую ОИСЗ высотой H кр = 200 км с учётом небольших гравитационных потерь для обоих топлив составляет ~120 м/с.

Гравитационные потери при одно-импульсном разгоне с ОИСЗ к Луне оцениваем по следующей формуле [10, с. 395]:

I 2/3 3

а К = 0,238 х -%- х hr , (6)

X где Iуд — удельный импульс тяги МД РБ, м/с; nx — начальная осевая перегрузка от МД РБ; Vп и А V — начальная орбитальная скорость и скорость разгона к Луне соответственно, м/с.

Можно показать, что при более выгодном с баллистической точки зрения многоимпульсном разгоне гравитационные потери ∆ Vn снижаются по сравнению с соотношением (6) примерно обратно пропорционально количеству разгонных импульсов в степени 7/3.

Значения ∆ Vn для разгона РБ с различными горючими с ОИСЗ к Луне по одноимпульсной схеме приведены в табл. 1. При расчётах принималось, что для круговой ОИСЗ высотой 200 км V π = 7 788 м/с, характеристическая скорость разгона с такой ОИСЗ к Луне ∆ V = 3 140 м/с; начальная масса РБ с его полезным грузом (ПГ) составляет 135 т, а ДУ РБ снабжена двумя МД (2×11Д58М для кислородно-керосинового и 2×РД0146Д-1 — для кислородно-водородного РБ), характеристики которых описаны в источниках [4, с. 68] и [11]. В табл. 1 также приведены данные для варианта с возобновлением использования в МД 11Д58М вместо керосина синтетического высококалорийного углеводородного горючего «Синтин» или перехода на энергетически эквивалентное ему горючее «Боктан».

Таблица 1

Гравитационные потери скорости РБ при разгоне к Луне

|

Параметры |

Керосин |

«Синтин» или«Боктан» |

Водород |

|

Тяга двух МД, тс |

17,2 |

17,5 |

18,0 |

|

Удельный импульс тяги МД I уд , м/с |

3 510,8 |

3 579,4 |

4 609,1 |

|

Начальная осевая перегрузка при разгоне nx |

0,127 |

0,130 |

0,133 |

|

Гравитационные потери скорости при одноимпульсном разгоне к Луне ∆ Vn , м/с |

225 |

218 |

246 |

Примечание . РБ — разгонный блок; МД — маршевый двигатель.

Вариант трёхимпульсного разгона для кислородно-водородного РБ сопряжён со значительными проблемами, обусловленными сложностью протекающих в водородном баке в условиях невесомости теплофизических процессов. При продолжительности манёвра более часа они требуют так называемого «раскипания» жидкого водорода в его объёме путём дренирования бака для поддержания в нём допустимого давления в перерывах между включениями МД.

Потери водорода из бака РБ для РКН СТК за 4,5 ч на пассивном участке полёта по ОИСЗ, при рассматриваемой ГКНПЦ им. М.В. Хруничева теплоизоляции водородного бака типа «Изолан», на «раскипание» водорода в баке и на заливку МД составят 2,2 т.

Для исключения выбросов в невесомости из бака жидкого водорода путём разделения в процессе «раскипаний» его газовой и жидкой фаз с помощью вспомогательных ДУ необходимо создание для РБ длительной сепарирующей осевой перегрузки.

Именно в связи с этими проблемами ракетный блок 12КРБ для РН GSLV был спроектирован с однократным включением МД, и его не удалось, несмотря на желательность и целесообразность, использовать как экспериментальный блок для создания «настоящего» водородного РБ [12, с. 299].

Напротив, для кислородно-керосиновых РБ не требуется дренирование баков в невесомости, а затраты на четырёхкратную заливку и захолаживание МД не превышают 0,15% от начальной массы РБ — это доказано в 1970 г. в ходе недельного полёта специального экспериментального блока Д № 26Л с семикратным запуском его МД 11Д58, осуществлённом ОКБ-1 по его инициативной исследовательской программе Л1Э.

В связи с этим для кислородноуглеводородного РБ рассматривалась трёхимпульсная схема разгона, для кислородно-водородного — только одно-импульсная (при этом для довыведе-ния орбитального блока водородным РБ на замкнутую ОИСЗ высотой 200 км после отделения его от РН нужен ещё один запуск водородного МД).

Затраты скорости на управление ∆ V упр при разгоне к Луне составят [9]:

∆ V упр = 0,015(∆ V + ∆ Vnx ). (7)

Общие требуемые затраты характеристической скорости на доразгон и разгон к Луне с учётом потерь скорости по соотношениям (6) и (7); масса РЗТ, прогнозируемая по соотношениям (3) и (5); конечная масса РБ и, в итоге, масса ПГ РБ для РКН СТК приведены в табл. 2. В ней же приведены значения некоторых параметров эффективности РБ, косвенно отражающих затраты на создание и эксплуатацию РКН конструкции РБ, — mПГ относительной массы ПГ μПГ = m (здесь нач mПГ — масса полезного груза; mнач — начальная масса РБ с ПГ после сброса опорного отсека) и отнесённой к mПГ сухой массы конструкции РБ.

Таблица 2

Сравнительные проектно-баллистические характеристики кислородных разгонных блоков с углеводородным и водородным горючим

|

Параметры |

Керосин |

«Синтин» или «Боктан» |

Водород |

|

Требуемые затраты характеристической скорости на доразгон и разгон к Луне, м/с |

3 324,5 |

3 323,9 |

3 556,8 |

|

Начальная масса орбитального блока с учётом потерь водорода при «раскипаниях» m н , т |

135,0 |

135,0 |

132,8 |

|

Конечная масса орбитального блока, т |

52,4 |

53,3 |

61,4 |

|

Масса рабочего запаса топлива m РЗТ , т |

82,6 |

81,7 |

71,4 |

|

Конечная |

7,9 |

7,8 |

15,7 |

|

масса РБ m к , т |

|||

|

Сухая масса конструкции РБ m с , т |

7,1 |

7,0 |

15,0 |

|

Параметры эффективности РБ: |

|||

|

– выводимая к Луне |

44,5 |

45,5 |

45,7 |

|

масса, т |

|||

|

– относительная масса |

33,0 |

33,7 |

34,4 |

|

ПГ μ ПГ = m ПГ / m н , % |

|||

|

– отнесённая к m ПГ сухая масса РБ m с , % |

16,0 |

15,4 |

32,8 |

Из табл. 2 видно, что для отечественных РБ из-за большой массы конструкции водород может гарантировать (вместо обычно ожидаемых ∼30%) прирост массы ПГ, по сравнению с керосином, не более 3% (даже без учёта потерь топлива вспомогательных ДУ при водородных «раскипаниях») и, таким образом, практически не имеет перед ним (и тем более перед высококалорийными углеводородными горючими типа «Синтин» или «Боктан») каких-либо баллистических преимуществ.

Стоимость изготовления РБ определяется массой его конструкции (а она для водородного РБ, в соответствии с соотношениями (3), (5) и табл. 2, более чем вдвое превысит массу конструкции керосинового РБ). Это указывает на неэффективность его применения на отечественных РБ и с экономической точки зрения, что подтверждается также удвоенным количеством требуемых для отработки водородных двигателей, по сравнению с керосиновыми МД близкой и даже большей размерности [13, с. 168].

В то же время положительный опыт недельного полёта керосинового ракетного блока Д с многократным включением МД (см. выше) позволяет создать, вместо двухступенчатой разгонно-тормозной системы с водородным РБ в качестве её первой ступени, одноступенчатый РТБ без использования дополнительных ракетных ступеней [4].

Всё это свидетельствует о целесообразности применения на отечественных РБ кислородно-углеводородного топлива и необходимости возобновления использования в их ДУ высококалорийных синтетических горючих.

Выводы

В статье на базе данных по реализованным или детально проработанным РКК «Энергия» кислороднокеросиновым РБ и по проектным данным РКК «Энергия» и ГКНПЦ им. М.В. Хруничева для кислородноводородных РБ определена статистическая зависимость гарантируемого значения конечной массы отечественных РБ на этих топливах в зависимости от их рабочего запаса.

Показана некорректность объединения статистических данных по РБ и блокам ракетных ступеней кислородных РКН, так как это приводит к существенному занижению ожидаемой конечной массы водородных РБ.

Проведён сравнительный проектнобаллистический анализ энергетических возможностей транспортабельных отечественных РБ на водородном и кислородно-керосиновом топливах, служащих первой ступенью двухступенчатой разгонно-тормозной системы лунного комплекса СТК. Рассмотрен ряд факторов, определяющих затраты на создание и изготовление РБ, указывающих на неэффективность применения в таких РБ водородного топлива и целесообразность возобновления использования в кислородно-углеводородных РБ высококалорийных синтетических горючих.

Авторы выражают признательность Р.Э. Каткову за ценные замечания, сделанные при ознакомлении с исходным вариантом статьи, а также Л.С. Бу-рылову и Д.А. Попову за уточнение современных характеристик водородного блока МОБ-КВТК.

Список литературы Керосин или водород? Сравнительный анализ разгонных блоков

- Коскин И.С. Методики весового проектирования боевых самолётов // Общероссийский научно-технический журнал "Полёт". 2009. № 2. С. 43-50. EDN: LMAMIL

- Кобелев В.Н., Милованов А.Г. Средства выведения космических аппаратов. М.: РЕСТАРТ, 2009. 589 с.

- Ивашкин В.В., Тупицын Н.Н. Об использовании гравитационного поля Луны для выведения космического аппарата на стационарную орбиту спутника Земли // Космические исследования. 1971. Т. 9. № 2. С. 123-172.

- Соколов Б.А., Тупицын Н.Н., Туманин Е.Н., Крюков И.А., Киселев А.В., Фирстаев Д.С. О возможности создания одноступенчатого разгонно-тормозного блока на основе кислородноуглеводородного двигателя 11Д58М для ракеты космического назначения сверхтяжёлого класса // Космическая техника и технологии. 2021. № 2(33). С. 62-75. EDN: SXEPVG

- Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва. Первое десятилетие XXI века (2001-2010) / Под ред. В.А. Лопоты. М.: РКК "Энергия", 2011. 832 с.