Кислородсодержащие дефекты в спектрах рентгенолюминесценции флюорита Сафьяновского медно-колчеданного месторождения и их типоморфное значение

Автор: Глухов Ю.В., Лютоев В.П., Сорока Е.И., Притчин М.Е.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 8 (284), 2018 года.

Бесплатный доступ

Приводятся результаты изучения флюорита Сафьяновского медно-колчеданного месторождения (Средний Урал), полученные при помощи рентгенолюминесцентного метода. В спектрах рентгенолюминесценции флюорита выявлены интенсивные полосы собственных дефектов и примесных Eu2+-ионов, а также системы линий разнообразных примесных изоморфных TR3+-ионов с различными типами компенсатора. Впервые приведены данные о наличии кислородсодержащих (тригональных) Gd3+Gd3+-O2O2--дефектов в структуре флюорита Сафьяновского месторождения. По мнению авторов, наличие кислородсодержащих дефектов во флюорите указывает на его кристаллизацию из гидротермальных растворов, имеющих связь с гидросферными приповерхностными водами, содержащими свободный кислород.

Флюорит, спектры рентгенолюминесценции, примесные tr3+-ионы, типы зарядовой компенсации, gd3+-o2--дефекты, сафьяновское колчеданное месторождение, генезис

Короткий адрес: https://sciup.org/149129331

IDR: 149129331 | УДК: 549.454.2:535.376 | DOI: 10.19110/2221-1381-2018-8-34-38

Текст научной статьи Кислородсодержащие дефекты в спектрах рентгенолюминесценции флюорита Сафьяновского медно-колчеданного месторождения и их типоморфное значение

Генезис колчеданных месторождений Урала остаётся дискуссионным. В ряду таких объектов находится и Сафьяновское месторождение, эксплуатируемое в настоящее время (рис. 1). Один из ключевых вопросов происхождения уральских колчеданных месторождений связан с природой рудообразующих гидротермальных растворов [1]. Нам удалось выяснить, что ценным рудоиндикаторным минералом в этой связи может быть гидротермальный флюорит, который характерен для руд Сафьяновского месторождения.

Для природного флюорита всех генетических типов без исключений обычны изоморфные примеси элементов-лантаноидов, многие из которых (Ce, Nd, Gd, Dy, Eu, Sm, Er, Tb) проявляются в виде разнообразных центров люминесценции. В частности, в сложных поликомпонент-ных спектрах рентгеностимулированной люминесценции (РЛ) флюорита активны примеси трёхвалентных редкоземельных ионов, замещающих ионы кальция в решетке минерала [6]. Известно, что реализация тех или иных спо собов компенсации избыточного локального положительного заряда, появляющегося при гетеровалентном изоморфизме Tr3+ ^ Ca2+, зависит от параметров кристаллизации флюорита — температуры, давления, радиационного фона, химизма, включая режим кислотности-щёлочности и редокс-потенциал [7]. По этой причине характеристики структурной дефектности природного флюорита ти-поморфны, что подтверждается примерами их успешного применения в задачах изучения генезиса различных месторождений, достигнутого в том числе и методами люминесценции [6].

Целью настоящего исследования было выявление методом рентгенолюминесценции типоморфных редкоземельных дефектов во флюорите Сафьяновского месторождения.

Объект исследования

Сафьяновское колчеданное месторождение локализовано на Среднем Урале в пределах Восточно-Уральского поднятия в южной части Режевской структурно-фор-

Рис. 1. Расположение Сафьяновского рудного поля

Fig. 1. Location of the Safyanovskoe ore field

Рис. 2. Гнездо флюорита в пирит-халькопиритовой руде Сафьяновского месторождения

мационной зоны [10]. Рудовмещающая толща месторождения мощностью около 500 метров представлена среднедевонскими измененными и брекчированными вулканогенными и вулканогенно-осадочными породами базальт-риолитовой формации [5]. Главные промышленные минералы массивных и прожилково-вкрапленных руд — халькопирит и сфалерит. На месторождении флюорит встречен в массивных халькопирит-пиритовых рудах и подрудных метасоматитах при подземной отработке южного фланга месторождения. Окрашенный в голубоватозелёные тона разной насыщенности (вплоть до бесцветных, молочно-белых) флюорит заполняет трещины отрыва и мелкие сантиметровые пустоты в кварц-халькопирит-пиритовых рудах (рис. 2). Внутри агрегатных выделений флюорита встречаются как чистые прозрачные области, так и с микровыделениями сульфидов (рис. 3). Пробы флюорита для исследований отбирались из шахты (глубина 245 и 290 м).

Методы

Исследования проводились на базе оборудования ЦКП «Геонаука» Института геологии Коми НЦ УрО РАН. Спектры РЛ регистрировались в спектральном диапазоне 800—240 нм с помощью монохроматора AAS-1 Karl Zeiss Jena (дифракционная решетка 1300 штр/мм, дисперсия 1.5 нм/мм) и электронного блока на основе ФЭУ-106. Коррекция спектров на спектральную чувствительность установки не производилась. Для возбуждения люминесценции использовался рентгеновский аппарат УРС-1.0, рентгеновская трубка БСВ-23 (Mo-антикатод, напряжение ~ 50 кВ, ток 12 мА). В работе использовались порошковые препараты, осажденные из спиртовой суспензии растертого образца; температура регистрации спектров комнатная.

Результаты исследования

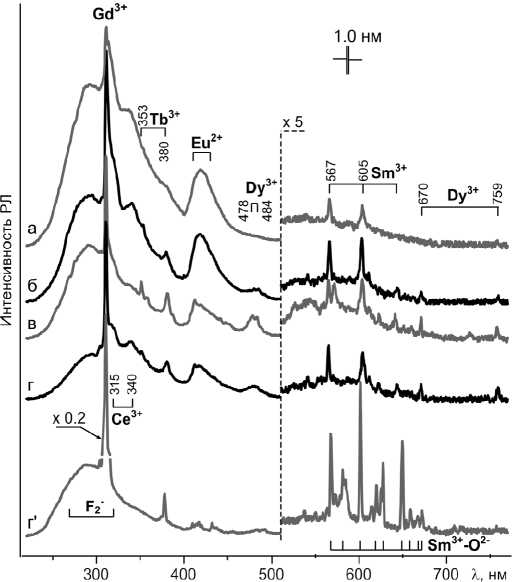

Спектры РЛ флюорита Сафьяновского месторождения интенсивны и представлены проявлениями собственных и примесных TR 3+ -, TR2+-дефектов (рис. 4). В коротковолновой ультрафиолетовой спектральной области доминирует интенсивная колоколообразная широкая F 2 --полоса с максимумом 280—290 нм. Происхождение данной полосы в

Fig. 2. Nest aggregation of fluorite in the pyrite-chalkopyrite ore, Safyanovskoe deposit

Рис. 3. Тонкая сульфидная вкрапленность во флюорите

Fig. 3. Fine sulfidic impregnation in the fluorite спектрах флюорита связывают с рекомбинационным свечением на собственных структурных дефектах, аннигиляцией автолокализованных экситонов [4]. На длинноволновом крыле F2--полосы выделяется интенсивный узкий пик с максимумом около 312 нм, обусловленный излучением на Gd3+-дефектах. На длинноволновом крыле F2--полосы также имеются два сравнительно уширенных диффузных максимума ~ 315 и ~ 340 нм, которые принадлежат Ce3+-дефектам. Во всём диапазоне видимой спектральной области присутствуют узкие и уширенные пики различных систем, связанных с переходами в TR3+-ионах: Tb3+ (353, 380, 382 нм), Sm3+ (567, 605,642 нм), Dy3+ (478,484, 670,759 нм).

Рис. 4 . Спектры рентгенолюминесценции (300 K) образцов флюорита Сафьяновского месторождения: а — Ш1/16б; б — Ш1/16а; в — Ш4/17; г, г’ — Ш3/17 (г — сходный, г’ — предварительный отжиг в течение 1 часа при 950 °C)

Fig. 4. Spectra of X-ray exited luminescence (300 K) of fluorite samples from Safyanovskoe deposit: а — Ш1/16б; б — Ш1/16а; в — Ш4/17; г, г’ — Ш3/17 (г — initial, г’ — preparatory annealing during 1 hour at 950 °C)

В видимом диапазоне имеется также относительно интенсивный широкий пик с максимумом ~ 420 нм, принадлежащий Eu2+.

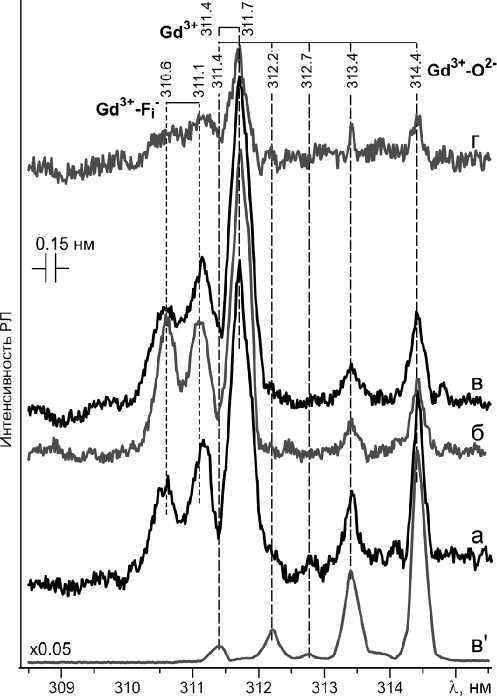

Расшифровка спектров РЛ флюорита с различными типами зарядовой компенсации TR3+ в центрах свечения требует использования техники регистрации, позволяющей наблюдать тонкую структуру таких спектров [8]. Для этого нами был выбран диапазон 310—320 нм, в котором проявлена система, принадлежащая примесным ионам Gd3+, с интенсивными пиками РЛ, обусловленными переходами в данных ионах — 6P7 / 2 — 8S7 / 2 ( 6 P 7/2 — основные уровни, 8 S 7/2 — возбуждённые уровни). Данный участок со спектром Gd3+ находится вблизи спектрального максимума аппаратурной чувствительности, что дало возможность провести здесь регистрацию спектров РЛ флюорита при максимально возможном для используемой люминесцентной аппаратуры спектральном разрешении (спектральная щель ~ 0.15 нм).

У флюоритов всех без исключения проб в диапазоне 310—320 нм наблюдался тонкоструктурированный спектр Gd3+ (рис. 5), состоящий практически из одной и той же группы узких и интенсивных линий (пиков). Самые яркие из них — линии 310.6, 311.1, 311.7, 313.4, 314.4 нм. Две последние линии (313.4 и 314.4 нм), обнаруженные во всех образцах, уверенно относятся к спектру кислородсодержащего дефекта Gd3+—O2-. Согласно исследованиям [9], спектр данного центра, полученный при использовании искрового фосфороскопа, представлен квартетом линий

311.5, 312. 3, 313.55, 314.65 нм и характерен для искусственного флюорита, кристаллизующегося в окислительных условиях (без добавления графита), или для искусственных или природных флюоритов, прокалённых в открытом тигле при температуре 900—1000 °C. Имеющийся у нас в распоряжении эталонный образец природного флюорита Сафьяновского месторождения, прокалённый в течение 1 часа при 950 °C в открытой стеклянной пробирке, имеет аналогичный спектр, состоящий из субэквидистантных узких линий (311.4, 312.2, 313.4, 314.4 нм), кратно спадающих по интенсивности от длинноволновых к коротковолновым. Присутствие тригональных (кислородсодержащих) дефектов во флюорите Сафьяновского месторождения подтверждается данными ЭПР [3].

Три другие линии — 310.6, 311.1 и 311.7 нм, судя по результатам работы [2], полностью соответствуют спектральным регистрограммам РЛ диапазона 310—320 нм у природных флюоритов, спектры которых представляют собой суперпозицию спектров тетрагональных центров

Рис. 5. Линии переходов 6P7 / 2 — 8 S7 / 2 кубических (Gd3+), тетрагональных (Gd3+—F-i) и тригональных (Gd3+—O2-) центров трехвалентных ионов гадолиния в спектрах рентгенолюминесценции (300 K) образцов флюорита: а — Ш1/16а; б — Ш4/17; в, в’ — Ш3/16 (в — исходный, в’ — предварительный отжиг в течение 1 часа при 950 °C); г — Ш1/16б

Fig. 5. Lines of transitions 6P7 / 2 — 8S7 / 2 of cubic (Gd3+), tetragonal (Gd3+—F-i) and trigonal (Gd3+—O2-) centers of trivalent gadolinium ions in the spectra of X-ray exited luminescence (300 K) of fluorite samples: а — Ш1/16а; б — Ш4/17; в, в’ — Ш3/17 (в — initial, в’ — preparatory annealing during 1 hour at 950 °C);

г — Ш1/16б

Gd3+—Fi- (310.6 и 311.1 нм), а также центров кубической симметрии — Gd3+ (311.4 и 311.7 нм). Наличие данных дефектов также подтверждено при помощи ЭПР [3].

Изучение спектров РЛ флюорита с нескольких точек пробоотбора продемонстрировало значительную вариацию соотношений интенсивностей центров свечения в спектрах, принадлежащих различным редкоземельным ионам. Заметное различие соотношения вкладов парциальных спектров оказалось и у центров Gd3+ с различной симметрией ближайшего окружения. К примеру, вариация отношения наиболее яркой линии кубических центров (311.7 нм) к интенсивности самой яркой линии мультиплета тригональных центров (314.4 нм) составила примерно 1.5—4.0.

Обсуждение результатов исследований

Проведённое исследование позволяет утверждать, что кристаллизация гидротермального флюорита Сафьяновско-го месторождения, в структуре которого обнаружено присутствие редкоземельных дефектов с кислородным типом компенсатора, происходила в среде, в которой, по-видимо-му, имелся свободный кислород. Это выглядит несколько необычным, так как в большом числе примеров условия кристаллизации природного гидротермального фиюорита имеют отчётливо выраженный восстановительный характер. В подтверждение этого, по данным работы [8], долевой вклад кислородсодержащих спектров TR3+—O2- в общий совокупный спектр люминесценции у фиюоритов различных месторождений, как правило, незначителен.

Однако всё же имеются примеры, не получившие исчерпывающего объяснения, когда данные кислородные центры вносят ощутимый вклад в спектрах люминесценции низко- и среднетемпературных гидротермальных фиюоритов. К числу таких редких исключений, например, относится флюорит Гарсонуйского месторождения (Восточное Забайкалье) [8]. По данным этой же работы, флюориты с такими особенностями содержали небольшие концентрации редких земель. Случай с Сафьяновским месторождением на этом фоне выглядит по-иному. Судя по невысокой интенсивности F2--полосы, которая подавляется с ростом концентрации TR3+-дефектов [4], содержания редкоземельных элементов во флюорите Сафьянов-ского месторождения ожидаемо должны быть высокими. Действительно, в нём установлено заметно повышенное содержание иттрия (109—124 г/т). Флюорит в целом характеризуется сильным разбросом сумм РЗЭ (от десятков до нескольких тысяч г/т) со значительным преобладанием лёгких лантаноидов, с выраженной положительной аномалией Eu. При этом интенсивные проявления кислородсодержащих центров удавалось обнаруживать во всех спектрах люминесценции, независимо от концентраций примесей во флюорите и интенсивности проявления центров люминесценции редкоземельных ионов.

В попытке объяснения полученных данных мы пришли к заключению о кристаллизации флюорита в условиях повышенного редокс-потенциала и участии в процессе рудообразования Сафьяновского месторождения (по крайней мере, в момент флюоритообразования) обогащённых кислородом гидротермальных растворов. Основная причина данного феномена, по-видимому, обусловлена специфичной формационной особенностью Сафьяновского месторождения и ему подобных колчеданных объектов — их формированием на аэробных, самых верхних горизонтах земной коры. В числе наиболее близких гипо тез, объясняющих происхождение дискуссионных уральских колчеданных месторождений, уместно упомянуть популярное представление об их генезисе, в котором взаимодействующие с продуктами вулканической деятельности источники рудоносных гидротермальных растворов тесно связаны с притоком приповерхностных вод [1]. В то же время нельзя исключить, что кристаллизация флюорита явилась результатом более поздней стадии минералообразования, эпигенетической по отношению к основному колчеданному этапу и обусловленной метаморфическими или иными процессами активизации региона (см., например, [11]).

Выводы

Проведённое исследование спектров рентгенолюми-несценции флюорита из руд Сафьяновского месторождения позволяет сделать ряд следующих заключений.

-

1. Флюорит Сафьяновского месторождения обогащён примесями редкоземельных элементов, которые образуют в структуре минерала три основных типа примесных дефектов, различающихся по симметрии ближайшего окружения — кубические, тетрагональные и тригональные.

-

2. Присутствие в структуре флюорита тригональных (кислородсодержащих) дефектов является генетической меткой кристаллизации флюорита в условиях повышенного редокс-потенциала среды из гидротермальных растворов, имеющих тесную связь рудоносных гидротерм с гидросферными приповерхностными водами, содержащими кислород.

Авторы благодарят Т. Н. Бушеневу (рутинная пробо-подготовка, регистрация и обработка спектров рентгено-люминесценции).

Работа выполнена в рамках темы государственного задания ИГ Коми НЦ УрО РАН (ГР № AAAA-A17-117121270036-7), а также ИГГ УрО РАН (ГР № АААА-А18-118052590028-9).

Список литературы Кислородсодержащие дефекты в спектрах рентгенолюминесценции флюорита Сафьяновского медно-колчеданного месторождения и их типоморфное значение

- Викентьев И. В. Условия формирования и метаморфизм колчеданных руд. М.: Научный мир, 2004. 344 с.

- Глухов Ю. В. Спектр рентгенолюминесценции Gd3 как индикатор механизмов гидротермальной кристаллизации флюорита в карбонатных отложениях Пай-Хоя и Таймыра // Сыктывкарский минералогический сборник № 27. Сыктывкар, 1998. С. 110-124. (Тр. Ин-та геологии Коми научного центра УрО Российской академии наук. Вып. 98).

- Глухов Ю. В., Лютоев В. П., Сорока Е. И., Притчин М. Е. Кислородные центры во флюорите Сафьяновского медно-колчеданного месторождения - метка генетической связи рудоносных гидротерм с поверхностными водами // Современные проблемы теоретической, экспериментальной и прикладной минералогии (Юшкинские чтения - 2018): Материалы минералогического семинара с международным участием. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2018. С. 27-28.

- Ершов Н. Н., Смолянский П. Л. Время жизни автолокализованного экситона - возможный типоморфный признак флюорита // Минералогический журнал. 1982. Т. 4. № 3. С. 72-74.

- Контарь Е. С. Геолого-промышленные типы месторождений меди, цинка, свинца на Урале (геологические условия размещения, история формирования, перспективы). Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2013. 199 с.