Кислотно-основные свойства горных почв на Северном и Среднем Урале

Автор: Сайранова П.Ш., Самофалова Ираиада Алексеевна

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Сохранение природной среды. Особо охраняемые природные территории

Статья в выпуске: 4, 2018 года.

Бесплатный доступ

Изучены формы кислотности горных почв на Северном Урале. Построены, с помощью программы STATISTICA, и описаны квантили (статистическое распределение) показателей кислотности в горных почвах. Представлены результаты информационно-логического анализа почв.

Горные почвы, заповедник, кислотность, ионы, информационно-логический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/147230002

IDR: 147230002 | УДК: 631.4

Текст научной статьи Кислотно-основные свойства горных почв на Северном и Среднем Урале

Горные почвы уникальны и мало изучены, сведения о них недостаточны. В прошлом веке ученые, исследовавшие горные почвы Урала, утверждали, что они очень кислые. Первое научное заключение было дано Р.В. Ризположенским [7] на основании морфологических данных и опроса населения. К.П. Богатырев описывал вертикальную зональность распределения почвенных типов Урала [1]. Е.Н. Иванова в своей статье привела некоторые выводы из работ Уральской комплексной экспедиции Академии Наук СССР [4]. Л. К. Главатских в основном изучала почвы горно-таежного пояса, залегающих на высоте 500-600 м н.у.м. [2]. В.П Фирсова выявила отличительные особенности почвообразования в горах от прилегающих к ним равнинных территорий [13]. В настоящее время интерес к изучению почв возрастает, так как они обуславливают устойчивость почв к внешним воздействиям и способствуют сохранению биосферных (экологических) функций почв [8,9,11].

Цель исследований - изучить кислотно-основные свойства горных почв Северного и Среднего Урала. Объекты исследования: почвы пяти ключевых участков в горной части Пермского края.

Северный Урал. Ключевой участок А: гора Хомги-Нел хребет Молебный Камень, заповедник «Вишерский». В 2014 г. заложено 8 почвенных разрезов с высоты 920 (горно-тундровый пояс) до 458 м (горно-лесной пояс) на основных элементах рельефа.

Ключевой участок Б: хребет Чувальский Камень, заповедник «Вишерский». В 2017 г. заложено на западном склоне хребта 9 почвенных разрезов с высоты 868 м (горно-тундровый пояс) до 248 м (горно-лесной пояс).

Ключевой участок В: Камень Ветлан, Красновишерский район. В 2015 г. заложено 3 почвенных разреза под разными фитоценозами (луговое разнотравье, смешенный, еловый лес).

Средний Урал. Ключевой участок Г; хребет Рудянский Спой, Губахинский район. В 2016 г. отобраны почвенные образцы из 5 разрезов, которые были заложены под разной растительностью (березовое криволесье, луговое разнотравье).

Ключевой участок Д: гора Северный Басег, хребет Басеги, заповедник «Басеги». В работе представлены 6 почвенных разрезов, которые были заложены на основных элементах рельефа горы Северный Басег с высоты 950 м (гольцовый пояс) до 430 м (горнолесной пояс).

По факторам почвообразования Северный и Средний Урал различаются. Северный Урал характеризуется более суровыми климатическими условиями и в геологическом отношении встречается больше карбонатных пород. Обследование почв проводилось в трех поясах вертикальной зональности: горно-тундровом, подгольцовом и горно-лесном поясах.

Почвенные образцы были проанализированы в лаборатории на кафедре почвоведения Пермского ГАТУ в 2015-2018 гг. Классификационное положение почв определяли по классификации почв России [5]. Определены: реакция среды почвы рНН2о и рНкс1 -потенциометрическим методом; гидролитическая кислотность методом Каппена; обменная кислотность и обменный алюминий по методу А.В. Соколова; сумма обменных оснований методом Каппена-Гильковица; обменные катионы Са2+ и Mg2+ по методу вытеснения уксуснокислым аммонием с определением на приборе Спектр 5-3. Статистическая обработка данных исследований проведена в программе «Анализ данных» Microsoft Excel, STATISTICA 6.0 и ATI следующими методами: корреляционный анализ, основные статистические показатели и метод информационно-логического анализа (ИЛА). Данный метод в почвоведении использовали [3, 6, 10, 12].

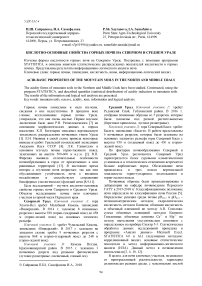

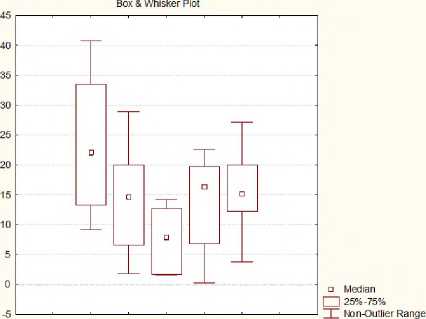

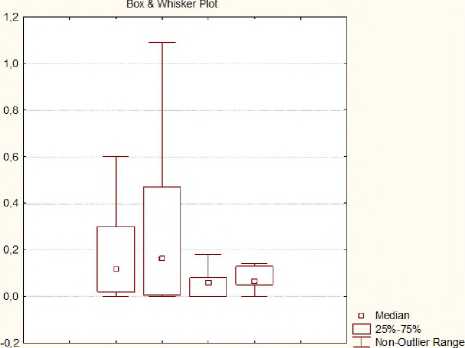

В целом, для почв ключевых участков, независимо от произрастающей растительности, характерна сильнокислая реакция среды, с максимально кислой pH в верхних горизонтах (очень сильнокислая). Среднее статистическое значение актуальной (рНвод) и обменной (рНсол) кислотности в почвах на ключевых участках А. Б. Г. Д варьирует в пределах 4.48-4.79 "(рис. 1а) и 3.54-4,oi (рис. 16) соответственно. На ключевом участке В (Камень

Рисунок 1. Статистическое распределение актуальной и обменной кислотности на Северном и Среднем Урале. Примечание: А - гора Хомги-Нел; Б - хр. Чувальский Камень; В - Камень Ветлан; Г - хр. Рудянский Спой; Д -гора Северный Басег

Важно отметить, что почвы на ключевых участках В и Г тем кислее, чем выше по склону они расположены: теснота связи между показателями кислотности (рНВ0Д, рНсол) и высотой местности характеризуется как сильная и составляет в среднем г= - 0.994. "

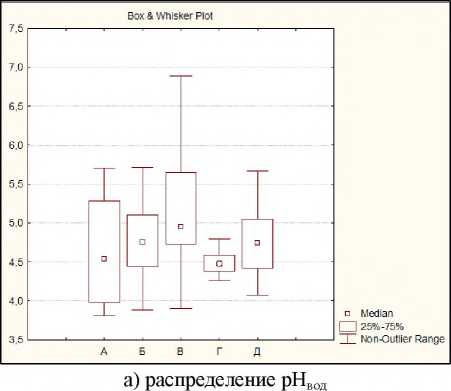

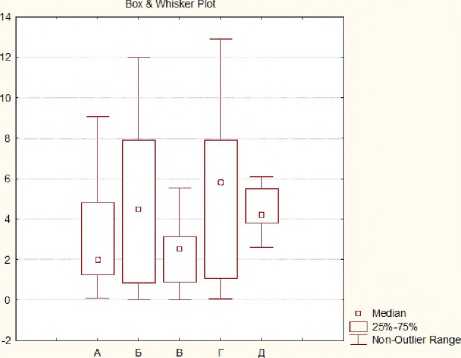

Дисперсия как показатель варьирования, является наибольшей для почв ключевых участков А и Г. Потенциальная кислотность почв, представленная показателями гидролитической кислотности, является в ысокой (рис. 2), ___________________________________

Рисунок 2 - Статистическое распределение гидролитической кислотности на Северном и Среднем Урале. Примечание: А - гора Хомги-Нел; Б - хр. Чувальский Камень; В - Камень Ветлан; Г - хр.

Рудянский Спой; Д - гора Северный Басег

Наименьшее значение данного показателя отмечается в почвах на ключевом участке В (Камень Ветлан) за счет близкого залегания к поверхности

Ветлан) pH в почвах является нейтральной (шах рНвсд=6.89; max рНсол=6,35). Максимальный размах изменчивости по показателям отмечается на ключевом участке В, а минимальный - на участке Г (рис. 1а.б).

карбонатных пород. В целом по всем объектам гидролитическая кислотность изменяется от 0.22 до 76,59 ммоль/100 г почвы.

Гидролитическая кислотность на г. Хомги-Нел и хр. Рудянский Спой изменяется в почвах в зависимости от положения почвы в ландшафте: чем выше местность, тем меньше Нг почв (г= -0.5; г= -0.3, соответствен но).

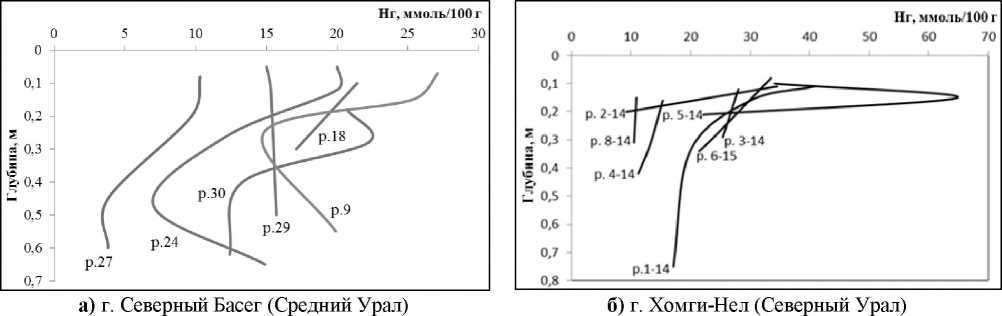

Типы распределения гидролитической кислотности указывают на более сложные изменения показателей в почвах Среднего Урала (г. Северный Басег) - S-образная форма графика (рис. За). Больше разнообразие типов распределения установлено в почвах на Северном Урале (г. Хомги-Нел) (рис. 36).

Качественные характеристики кислотности - это содержание обменных катионов Н* А13+ (кислотные) и Са2+. Mg2+ (основные).

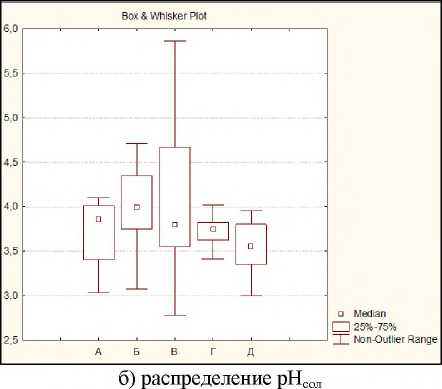

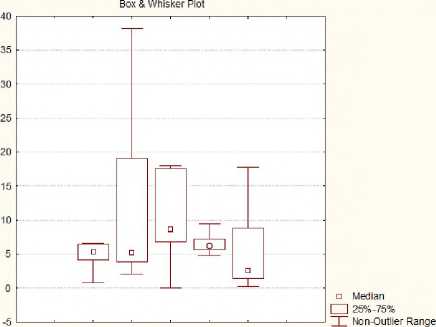

Содержание обменных ионов Н+ и А13+, обуславливающих кислотные свойства почв, варьирует в широких пределах: 0,01-6,90 и 0,03-12,92 ммоль/100 г соответственно. Установлено, что содержание Н в почвах на хр. Чувальский Камень уменьшается с увеличением высоты местности (г = -0.669), а в почвах на Камне Ветлан. наоборот, увеличивается с высотой (г = 0,958). Наибольшая дисперсия (2.70) и максимальное содержание Н+ (6,90 ммоль/100 г) наблюдается на ключевом участке А (гора Хомги-Нел). Максимальный размах изменчивости по показателям отмечается на ключевых участках Б и Г (рис. 4). Максимальное содержание А13+ наблюдается на хребте Рудянский Спой (ключевой участок Г).

Рисунок 3. Профильное распределение гидролитической кислотности в горных почвах

а) распределение Н+ б) распределение А13+

Рисунок 4 - Статистическое распределение содержания катионов на Северном и Среднем Урале. Примечание: А - гора Хомги-Нел; Б - хр. Чувальский Камень; В - Камень Ветлан; Г - хр. Рудянский Спой; Д - гора Северный Басег

Содержание обменных основных катионов Са2+ и Mg2+ в исследуемых почвах ключевых участков является низким и составляет в среднем 4.88-15.42 ммоль/100 г. Максимальное среднестатистическое содержание Ca2++Mg2+ отмечается на ключевом участке В и дисперсия как показатель варьирования, является наибольшей для ключевых участка В. Максимальный размах изменчивости по показателям отмечается на ключевом участке Б (рис. 5).

Изучая почвы ключевых участков. нами установлено, что на всех объектах, встречаются почвы отдела альфегумусовые (подбуры, дерново-подбуры, дерново-подзолы). С помощью информационно-логического анализа установлена степень влияния разных показателей на формирование профиля альфегумусовых почв: содержание гумуса > Ca2++Mg2+ > рН00Л > А13+ > Нг. Максимальная информативность Н(В) отмечается для показателей: рНсол > Ca2++Mg2+ > А13+. Таким образом, от содержания и соотношения катионов зависит формирование типа и профиля альфегумусовых почв (табл. 1).

Рисунок 5. Статистическое распределение содержания суммы обменных оснований (Ca2+Mg2). Примечание: А - гора Хомги-Нел; Б - хр. Чувальский Камень; В - Камень Ветлан; Г - хр. Рудянский Спой;

Д - гора Северный Басег

Таблица 1

|

Результаты информационно-логического анализа формирования альфегумусовых почв |

||||

|

Показатели |

ЩА) |

Н(В) |

Т |

К |

|

Нг |

1,9674 |

0,2502 |

0,0416 |

0,1663 |

|

рнсол |

1,9844 |

1,6942 |

0,4531 |

0,2673 |

|

АГ |

2,1339 |

1,6553 |

0,2952 |

0,1782 |

|

Ca2++Mg2+ |

1,8686 |

1,6867 |

0,5644 |

0,3345 |

|

Гумус |

2,4105 |

1,1674 |

0,5658 |

0,4847 |

Примечание: Показатели информации: Н(А) - неопределенность изучаемого явления; Н(В) - неопределенность изучаемого фактора; Т (общая информативность - количество информации поступающей от фактора к явлению); К (коэффициент эффективности передачи информации от фактора к явлению) [3].

Итак, почвы на Северном и на Среднем Урале являются сильно кислыми. Отмечаются все формы кислотности: актуальная, обменная, гидролитическая. Причем, гидролитическая кислотность очень высокая; содержание обменного алюминия выше водорода в среднем по ключевым участкам в два-четыре раза; обменный кальций превышает содержание обменного магния в два и более раз. Результаты информационно-логического анализа показали, что от содержания и соотношения катионов зависит формирование типа и профиля почв.

Список литературы Кислотно-основные свойства горных почв на Северном и Среднем Урале

- Богатырев К.П. О некоторых особенностях развития почв Горных стран. Почвоведение. 1946. №8. С.492-500.

- Главатских Л.К. Почвенные районы Северо-восточной части Вишерского бассейна. Том 148. Вопросы агрохимии, физиологии растений и почвоведения. Пермь, 1959. С. 32-38.

- Дайнеко Е.К., Фридланд В.М. Опыт применения информационно-логического анализа для выяснения взаимосвязей между факторами почвообразования и некоторыми морфологическими свойствами почв // Структура почвенного покрова, почвенные комбинации, их классификация и методы изучения. М., 1969. С. 56-57.

- Иванова Е.Н. Почвы Урала. Журнал Почвоведения 1947.№ 4. С.213-227.

- Полевой определитель почв. М.: Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева, 2008. 182 с.

- Пузаченко Ю.Г., Карпачевский Л.А., Взнуздаева Н.А. Возможности применения информационно-логического анализа при изучении почвы на примере ее влажности // Закономерности пространственного варьирования свойств почв и информационно-статистические методы их изучения. М.: Наука, 1970. 220 с.

- Ризположенский Р.В. Описание Пермской губернии в почвенном отношении. Изд. Пермск. губерн. земства, 1909. С. 248.

- Сайранова П.Ш., Самофалова И.А. Кислотность горных почв на Северном Урале (заповедник «Вишерский») // Экология, геохимия и эволюция почв и палеопочв / Мат-лы VII Межд. научной молодежной школы по палеопочвоведению «Палеопочвы- хранители информации о природной среде прошлого» (Россия, Новосибирск-Алтайский край, 1-6 августа 2016). Новосибирск: Издательский дом ООО «Окарина», 2016. С. 75-80.

- Сайранова П.Ш., Самофалова И.А. Формы кислотности горных почв на Северном Урале (заповедник «Вишерский») // Научный журнал «Антропогенная трансформация природной среды». Пермь: ПГНИУ, 2017. С. 193-195.

- Самофалова И.А. Информационно-логический анализ дифференциации Почвенного покрова высотных геосистем на Среднем Урале // Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 11 (157). 2017. С. 105-114.

- Самофалова И.А., Черепанова С.А., Сайранова П.Ш., Аникеев Д.А. Формы кислотности в почвах на горе Хомги-Нел (Северный Урал, заповедник «Вишерский») // Материалы межрегиональной научно-практической конференции посвященной 25-летию заповедника «Вишерский» и 100-летнему юбилею заповедной системы России (1-3 марта 2016 г.) / Пермский ГНИУ. Пермь, 2016. С. 52-61.

- Сорочкин В.М. О применении ин-формационно-логического метода в поч-венных исследованиях // Почвоведение. 1977. № 9. С. 131-142.

- Фирсова В.П. Почвы таежной зоны Урала и Зауралья. М.: Наука, 1977. 175 с.