Клад конской сбруи из Южного Зауралья

Автор: Таиров Александр Дмитриевич, Васина Юлия Валерьевна

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 1 т.20, 2020 года.

Бесплатный доступ

Приводятся результаты исследования клада конской сбруи второй половиной VIII-VII вв. до н. э., найденного на окончании скальной гряды у озера Травакуль в восточных предгорьях Южного Урала. Клад включает пять изделия из бронзы, в том числе подпружную пряжку в виде свернувшегося в кольцо хищника из породы кошачьих и бляшку в виде головы хищной птицы. Состав металла изделия комплекса существенно отличаются от металла иткульской культуры, в ареале которой он найден. Травакульский клад маркирует раннее проникновение степного кочевого населения в ареал иткульской культуры. Это проникновение связано со стремлением южнозауральских номадов поставить под свой контроль получение цветного металла, выплавляемого иткульскими металлургами.

Южное зауралье, ранние кочевники, иткульская культура, конская сбруя, звериный стиль

Короткий адрес: https://sciup.org/147233389

IDR: 147233389 | УДК: 903.24 | DOI: 10.14529/ssh200110

Текст научной статьи Клад конской сбруи из Южного Зауралья

Весной 2015 года в музей «Народы и технологии Урала» Южно-Уральского государственного университета были переданы пять бронзовых предметов конской сбруи (рис. 1), случайно обнаруженных охотниками на скалистом гребне гряды на берегу озера Травакуль и, несомненно, составлявших единый комплекс, определяемый нами как клад1. Место обнаружения клада и прилегающая территория были обследованы сотрудниками Научнообразовательного центра евразийских исследований Южно-Уральского государственного университета. Зафиксированы два находящихся рядом памятника: святилище иткульской культуры на берегу озера Травакуль и скальное святилище [2].

Оба памятника, также как и клад, расположены на северо-западном берегу озера Травакуль в Кыштымском городском округе Челябинской области, в 27 км к ССВ от г. Кыштыма и в 4 км к западу от г. Озерска (рис. 2). Озеро Травакуль в настоящее время является юго-западной частью акватории озера Иртяш. По данным архивных материалов, увеличение площади озера произошло в начале ХХ века, после строительства плотины на реке Теча. Уровень воды тогда поднялся на 3 м, что привело к слиянию озер Проволочное на западе и Травакуль на юге с озером Иртяш [9, с. 607]. В настоящее время озеро Травакуль соединяется с Иртяшом двумя широкими протоками. Северная протока отделяет от материка остров Шатанов, на котором выявлены городища раннего железного века и стоянки, датируемые периодом неолита—энеолита [15, рис. 2].

Озеро Иртяш находится в провинции восточных предгорий, в озерно-лесной подзоне сосноволиственничных лесов [5]. Вдоль западного берега Травакуля в меридиональном направлении параллельно друг другу вытянуты ряды невысоких скальных гряд с ложками между ними. Гряды сложены гнейсами, у вершин наблюдаются выход глыб и валунов. Задернованность гряд слабая, зачастую почва просто присыпана хвоей.

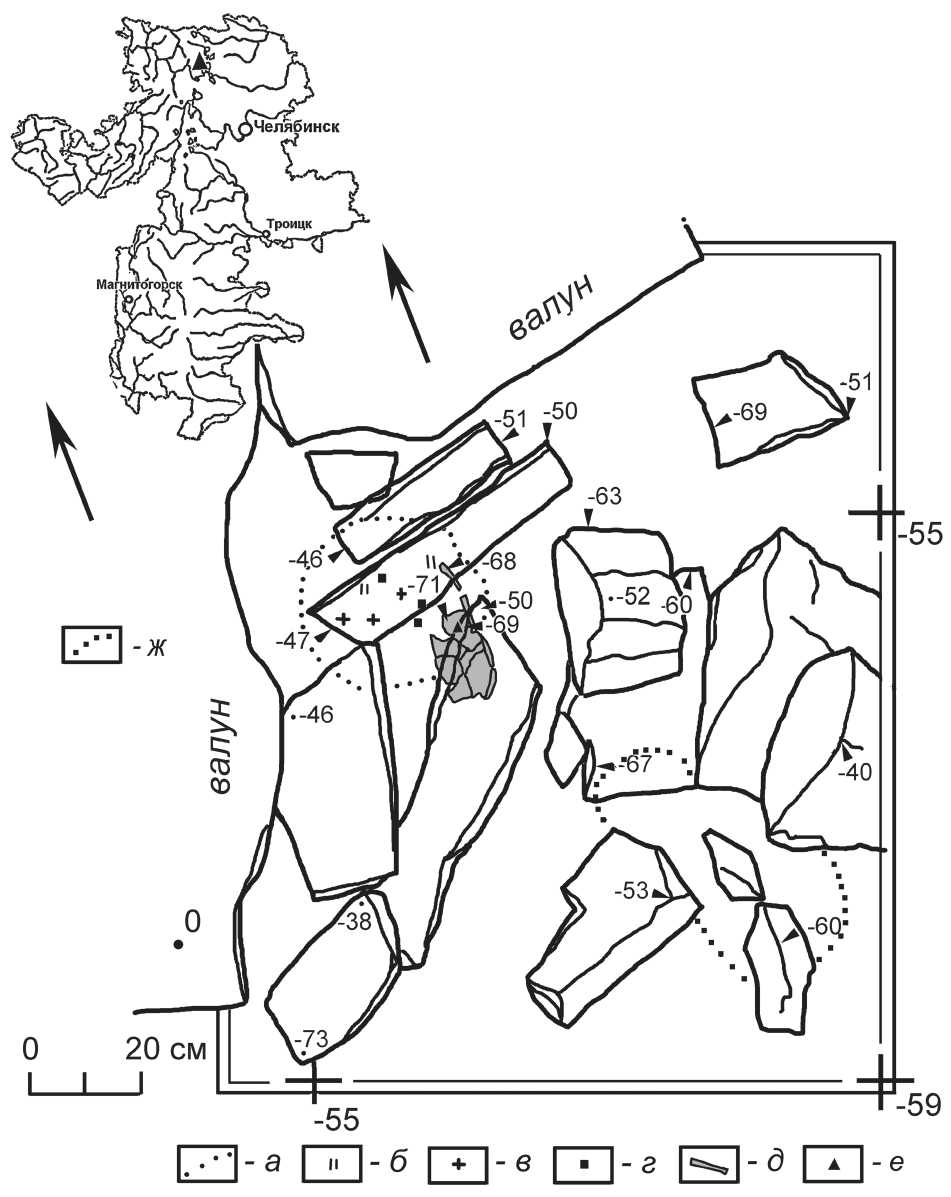

Скальное святилище и клад локализованы на гребне второй гряды (рис. 3) на расстоянии 192 м от берега, на высоте 16 м от современного уреза воды. Визуальный осмотр места находки клада и прилегающей территории никаких находок не дал, также как и проверка площадки памятника грунтовым металлодетектором.

Клад найден возле приметного валуна, которым заканчивался гребень скалистой гряды (рис. 4). Здесь был заложен шурф размером 1,15×1,45 м, в северо-западной части которого обнаружена чаша из черепа человека и кремневый отщеп. Место находки клада находилось в юго-восточном углу шурфа (рис. 2). Наблюдения за расположением чаши и клада, а также данные стратиграфии свидетельствуют об отсутствии их прямой связи. Судя по следам, оставшимся на месте находки клада, он был обнаружен в слое слабогумусированной серой супеси, а чаша находилась в нижележащем слое серо-коричневой супеси [2, с. 13—17]. Возможно, это два отдельных памятника: «клад предметов металлической пластики» — травакульский клад и «святилище на шихане» или «скальное святилище» (по терминологии Ю. Б. Серикова [24, с. 141; 25, с. 64, 67]). Известные нам уральские чаши из человеческих черепов относятся к двум эпохам — позднему неолиту и раннему железному веку. Вопрос о датировке травакульской чаши и всего святилища остается пока открытым и требует новых исследований на памятнике [2, с. 17—19].

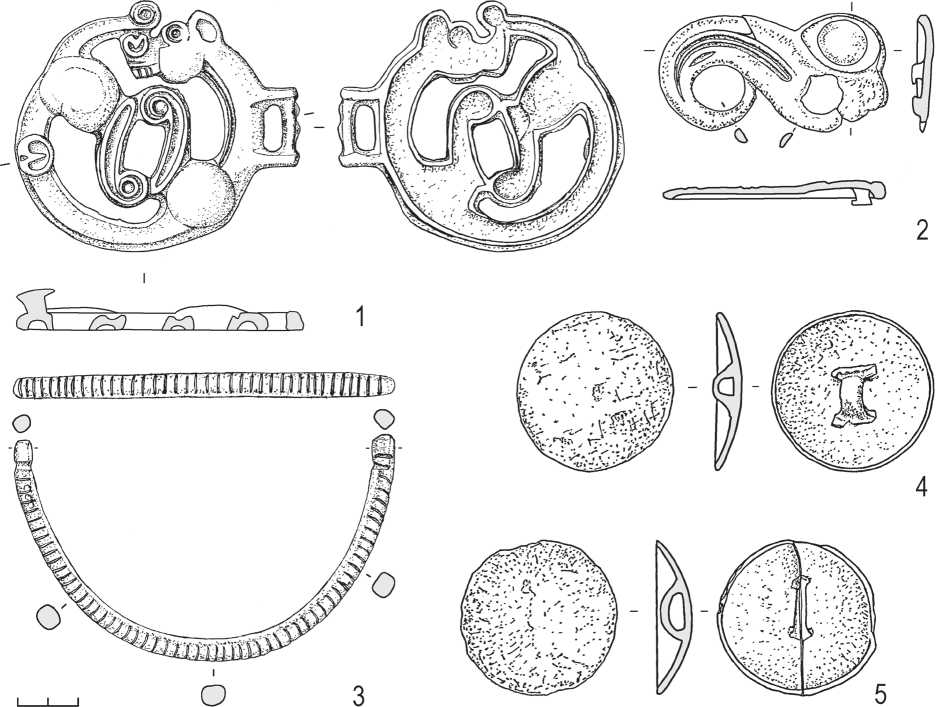

В состав травакульского клада входят пять изделия из бронзы: подпружная пряжка в виде свернувшегося в кольцо хищника из породы кошачьих, бляшка в виде головы хищной птицы, две полусферические бляшки с петлей на обороте и предмет в виде дуги (рис. 5).

Литая подпружная пряжка в виде свернувшегося в кольцо кошачьего хищника, выполнена в одностороннем рельефе, размеры ее 8,0 х 9,2 см. (рис. 5, 1 ). Хищник свернут так, что его морда, туловище и хвост образуют кольцо, внутри которого находятся лапы. Прорези отделяют шею, туловище, хвост от ног. Изображение профильное, вписано в круг, развернуто перпендикулярно относительно петли. Тело длинное, узкое, дугообразное. В контуре и рельефе выделены плечо и бедро. На теле зверя, между плечом и бедром, помещена кнопка с рельефным

Рис. 1. Предметы конской сбруи из клада на озере Травакуль

Рис. 2. Скальное святилище у озера Травакуль. Общий план шурфа. а — границы пятна желтовато-коричневого суглинка с включением угольков и мелких кальцинированных костей животных; б — комочки глины; в — уголь; г — кальцинированные кости; д — фрагменты чаши из черепа человека; е — отщеп, ж — место обнаружения клада предметов конской сбруи

Рис. 3. Скальное святилище у озера Травакуль. Общий вид

изображением конского копыта. Голова с оскаленной пастью, с торчащим овальным ухом, круглым в обводке глазом. Зубы изображены рельефными вертикальными полосами. Контур носа повторяет рельефное изображение конского копыта на кнопке. Вдоль шеи до лопатки проходит вогнутая рельефная полоса, имитирующая напряжение мышц. Передняя лапа согнута в локте таким образом, что закрученная в кольцо кисть находится под мордой. Задняя лапа параллельна передней, при этом предплечье передней лапы расположено параллельно голени задней, а ее кисть находится на коленном суставе, кисть задней — на локте передней. На ногах, как и на шее вогнутой рельефной полосой показаны мышцы. Окончание лап кольцевидное. Хвост гладкий, закручен на конце, находится над мордой, перекрывая нос. Петля прямоугольной формы размером 2,5 х 1,0 см с прямоугольно-овальным вырезом.

Литая уздечная бляшка в виде головы хищной птицы на оборотной стороне имеет две кнопки для крепления (рис. 5, 2 ). Изображение строго профильное, моделировка рельефная с проработкой деталей гравировкой. Голова птицы имеет овально-подпрямоугольный контур размером 7,2 х 3,8 см. Мощный сомкнутый клюв закручен в кольцо так, что его кончик упирается в подклювье. Кружок в середине завитка клюва соразмерен глазу птицы. На щеке птицы — отверстие аморфных очертаний, являющееся, очевидно, дефектом литья.

Округлый глаз птицы расположен в вершине головы и находится на одном уровне с верхним краем надклювья. Моделирован он небольшой выпуклостью зенницы, подчеркнутой резной линией, в обрамлении рельефной глазницы. Восковица, акцен- тированная с помощью выступа в основании клюва, преувеличена и покрывает надклювье на треть, край ее косой. Моделирована она с помощью четкого рельефного выступа над надклювьем с боковой его стороны и выступом над поверхностью надклювья. Рот обозначен каплевидной выемкой.

Гладкие литые полусферические бляшки диаметром 5,2 см и толщиной 0,2 см (рис. 5, 4, 5 ). На оборотной стороне одной бляшки (рис. 5, 5 ) в центре — полукруглая цельнолитая петля длиной 1,6 см, шириной 0,1—0,4 см, высотой 0,7 см. Хорошо видимый литейный шов, проходящий по длинной оси петли и оборотной стороне бляшки, не обработан. В центре оборотной стороны второй бляшки (рис. 5, 4 ) полукруглая петля длиной 1,0 см, шириной 0,7 см, высотой 0,5 см, которая, возможно, приварена или прилита.

Предмет дугообразной формы (рис. 5, 3 ) изготовлен из согнутого в полукруг литого круглого в сечении прута диаметром 0,5 см и длиной 12,7 см, украшенного через 2—4 мм по всей длине параллельными неглубокими насечками, перпендикулярными длинной оси изделия. На расстоянии 1,2—1,5 см от обеих концов предмета сделано по одному неглубокому пропилу, идущему по окружности и предназначенному, вероятно, для крепления какого-то шнурка. Аналогии данному предмету нам не известны, так же как непонятным осталось его назначение.

По положению лап и хвоста травакульская пантера (рис. 5, 1 ) входит в одну группу с изображениями кошачьих хищников на бляшках из погребения 926 Старшего Ахмыловского могильника и Ирьякского городища в Волго-Камье, кургана 33

Рис. 4. Скальное святилище у озера Травакуль и место обнаружения клада конской сбруи

Рис. 5. Клад предметов конской сбруи. Бронза

могильника Уйгарак в Приаралье, с озера Иртяш в Южном Зауралье, из Нарымского края в Западной Сибири и Китая (коллекция Лера) [1, рис. 4, 51 , табл. XI, 2 ; 18, с. 73, рис. 1, 1 ; 5, 8, 9, 14, 27, 28 ]. Но ближе всего травакульский хищник изображениям на бляхах с соседнего озера Иртяш [18, с. 73, рис. 1, 1 ], Нарымского края [26, с. 188]1 и кургана 33 могильника Уйгарак, датированного VII—VI вв. до н. э. [3, с. 20, 114, 120—121, табл. IX, 15 ]2.

Расположение хвоста свернувшегося хищника под его мордой характерно, в основном, для изображений второй половины VII — начала VI в. до н. э. из восточных районов степной Евразии [18, с. 64; 20, с. 183]. Особо следует отметить, что бляха из погребения 926 Старшего Ахмыловского могильника в Среднем Поволжье, в отличие от всех остальных, плоская. Изображение кошачьего хищника на ней выполнено резными линиями, а на оборотной стороне имеется дуговидная петля, расположенная вдоль края изделия. Бляха эта по аналогии с находками из Сибирской коллекции, Уйгарака,

Чиликты, Западной Сибири датирована VI в. до н. э. [16, табл. 130, 1и ; 17, с. 24, рис. 12, 28 ].

Изображения следа конского копыта хорошо известны в Минусинской котловине, на Алтае, в Центральном Казахстане и Приаралье (могильник Уйгарак), на Южном Урале, где они чаще всего наносились на шпеньки подпружных пряжек. Происходят они из комплексов, датируемых, как правило, VII—VI в. до н. э. Изредка подпружные пряжки со знаком конского копыта встречаются и западнее — в Нижнем Поволжье и Предкавказье [12, с. 52, табл. 20; 27, с. 101, рис. 10].

Изображение головы хищной птицы с большим глазом, выделенной восковицей и закрученным в кольцо клювом хорошо известно в скифском искусстве Восточной Европы. Их можно видеть на крестообразных бляхах, окончании псалия, бляшках с изображением кошачьего хищника, на его плече, обивках сосудов, бляшках, пластинах и других предметах, которые, как правило, датируются второй четвертью VI—V в. до н. э. [11, с. 648—649, 653—654, 655—656, 1583, 1588; 19, с. 36, рис. 2; 4, 1, 2 ; 5, 4, 17 ; 21, рис. 7, 9 ; 22, с. 477, 480, рис. 1, 1—4 ; 2, 1, 5, 13, 16 ; 23, рис. 1, 10 ]. Однако, при общем сходстве с травакульской бляшкой, они достаточно сильно отличаются от нее в деталях.

В целом, по общему контуру изображения, тра-вакульской птице наиболее близки изображения хищных птиц на бронзовой бляшке из кургана 83

могильника Уйгарак (VII—VI в. до н. э.), манера исполнения которых, как отмечает О. А. Вишневская, очень близка манере исполнения головы птицы из Мельгуновского кургана [3, с. 57, 113, 120, 122, табл. XIX, 5 ], датированного временем не позднее второй половины VII в. до н. э. [11, с. 622, 1566, рис. 1, 3 ]. В такой же манере показана восковица у хищной птицы на бронзовом конском налобнике из кургана 69 могильника Уйгарак, датированного О. А. Вишневской ранним VI в. до н. э. [3, с. 53, 112, 122, табл. XVIII, 20 ]. Удила из этого кургана Н. Г. Горбуновой отнесены к типу 2 и датированы концом VIII или VII в. до н. э. [6, с. 184, 192]. Похожим образом показана восковица и на более поздних изделиях: на скульптурной голове хищной птицы, помещенной на окончаниях псалиев из кургана 4 могильника Бесоба (конец VI—V в. до н. э.), на

Приуралье [7, с. 89, рис. 12, II, III ; 13, 1, 2, 10, 11 ; 8, с. 93, рис. 3; 7; 10, с. 91, рис. 1, 23 ].

Исходя из приведенных аналогий, мы склонны относить травакульский клад к раннесакскому времени, датировать его в рамках второй половины VIII—VII в. до н. э. и связывать с кочевым населением зауральской степи.

По составу металла изделия травакульского клада значительно отличаются от абсолютного большинства предметов иткульской культуры, в ареале которой он найден. Ведущей металлургической группой для иткульских литейщиков была металлургически «чистая» медь — более 88 % всех проанализированных изделий [14, с. 223]. Из «чистой» меди отлиты типичные иткульские зеркаловидные бляшки (рис. 6, табл.), исходящие со святилища на береговой возвышенности озера Тра- окончаниях псалиев и уздечных принадлежностях вакуль, ниже святилища на шихане, возле которого и из курганов 12, 15—17 могильника Кырык-Оба

II (конец VI — середина V в. до н. э.) в Южном найден описываемый клад (рис. 7). Наиболее представительной группой среди искусственных сплавов

Рис. 6. Вид со скального святилища на иткульское святилище на берегу озера Травакуль

Состав металла предметов с берегов озера Травакуль

|

Предмет |

Шифр хранения |

Cu |

Sn |

Pb |

Fe |

As |

Bi |

Ni |

Рисунок |

|

Пряжка подпружная |

НТУ-ГИК-304 |

36,56 |

61,18 |

0,12 |

0,98 |

1,04 |

0,12 |

— |

рис. 5, 1 |

|

Бляшка полусферическая |

НТУ-ГИК-307/1 |

43,69 |

55,04 |

0,39 |

1,87 |

— |

— |

— |

рис. 5, 5 |

|

Бляшка полусферическая |

НТУ-ГИК-307/2 |

67,61 |

28,79 |

0,5 |

0,8 |

— |

2,26 |

— |

рис. 5, 4 |

|

Бляшка в виде головы птицы |

НТУ-ГИК-306 |

73,66 |

25,63 |

0,27 |

0,32 |

— |

0,12 |

— |

рис. 5, 2 |

|

Предмет в виде дуги |

НТУ-ГИК-305 |

72,41 |

25,95 |

0,11 |

0,4 |

— |

— |

0,12 |

рис. 5, 3 |

|

Бляшка зеркаловидная |

НТУ-ГИК-309/1 |

99,83 |

— |

— |

0,17 |

— |

— |

— |

рис. 7 |

|

Бляшка зеркаловидная |

НТУ-ГИК-309/2 |

99,48 |

— |

— |

0,52 |

— |

— |

— |

рис. 7 |

|

Бляшка зеркаловидная |

НТУ-ГИК-309/3 |

98,37 |

— |

— |

1,63 |

— |

— |

— |

рис. 7 |

Рис. 7. Зеркаловидные бляхи с иткульского святилища на берегу озера Травакуль

иткульской культуры являются оловянные бронзы (Cu+Sn) — 6,5 %, с концентрациями олова в сплаве в пределах 1—9 %. Изделий из оловянно-мышьяковой бронзы (Cu+Sn+As) около 3,2 %, а мышьяковой бронзы — 0,8 %. Прочие сплавы встречаются очень редко [13, с. 58; 14, с. 223]. В отличие от иткульских, предметы травакульского клада изготовлены из высокооловянистой бронзы — количество олова от 25,63 % до 55,04 %. Подпружная пряжка изготовлена и высокооловянисто-мышьякового сплава с содержанием олова 61,18 %, значительно превосходящим содержание меди — 36,56 %, и мышьяка — 1,04 % (табл.).

Появление в ареале иткульской культуры клада, состоящего из предметов характерных для кочевников сакского времени степного Зауралья, возможно интерпретировать по-разному. Размещение набора принадлежностей конской сбруи рядом со святилищем можно рассматривать как попытку степняков отметить свое присутствие в данном регионе («водрузить флаг») или как их приношение местным божествам. Однако, вполне вероятно, что клад является приношением иткульцев своим божествам в знак благодарности за победу над кочевниками. Но, в любом случае травакульский клад как и погребение 3 кургана 2 группы Иртяш 14, исследованное на восточном берегу озера Иртяш, маркирует раннее проникновение степного кочевого населения в ареал иткульской культуры, что связано со стремлением южнозауральских номадов поставить под свой контроль получение цветного металла, выплавляемого иткульскими металлургами [4, с. 244].

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (государственное задание 33.5494.2017/БЧ)

Список литературы Клад конской сбруи из Южного Зауралья

- Богданов, Е. С. Образ хищника в пластическом искусстве кочевых народов Центральной Азии (скифо-сибирская художественная традиция) / Е. С. Богданов. — Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. — 240 с.

- Васина, Ю. В. Скальное святилище на озере Травакуль / Ю. В. Васина, А. Д. Таиров // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Социально-гуманитарные науки. — 2016. — Т. 16., № 3. — С. 13—20.

- Вишневская, О. А. Культура сакскихплемен низовьев Сырдарьи в VII—V вв. до н. э. По материалам Уйгара-ка / О. А. Вишневская // Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. — Т. VIII. — Москва: Наука, 1973. —160 с.

- Гаврилюк, А. Г. Иртяш-14 — погребальный комплекс степных кочевников в зауральской лесостепи / А. Г. Гаврилюк, А. Д. Таиров //Археология Южного Урала. Степь (проблемы культурогенеза). — Челябинск: Рифей, 2006. — С. 225—245. (Этногенез уральских народов)

- География Челябинской области : атлас. — Челябинск : Край Ра, 2014. — 48 с.

- Горбунова, Н. Г. Конская упряжь ранних саков Центральной Азии (Средняя Азия и Казахстан, кроме Западного) / Н. Г. Горбунова //Древние цивилизации Евразии. История и культура. — Москва: Восточная литература, 2001. — С. 179—200.

- Гуцалов, С. Ю. Погребальные памятники кочевой элиты Южного Приуралья середины I тыс. до н. э. / С. Ю. Гуцалов //Археология, этнография и антропология Евразии. — 2007. — № 2 (30). — С. 75—92.

- Гуцалов, С. Ю. Этнокультурная специфика могильника Кырык-Оба II / С. Ю. Гуцалов // Российская археология. — 2011. — № 1. — С. 81—96.

- Захаров, С. Г. Иртяш, озеро / С. Г. Захаров. А. Е. Перепелкина// Челябинская область: энциклопедия. Т. 2. Д—И. — Челябинск: Каменный пояс, 2008. — С. 607.

- Кадырбаев, М. К. Курганные некрополи верховьев р. Илек / М. К. Кадырбаев // Древности Евразии в скифо-сарматское время. — Москва : Наука, 1984. — С. 84—93.

- Канторович, А. Р. Скифский звериный стиль Восточной Европы: классификация, типология, хронология, эволюция : дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.06. /А. Р. Канторович —Москва, 2015. — 1724 с.

- Королькова, Е. Ф. Звериный стиль Евразии. Искусство племен Нижнего Поволжья и Южного Приуралья в скифскую эпоху (VII—IVвв. до н. э.). Проблемы стиля и этнокультурной принадлежности / Е. Ф. Королькова. — Санкт-Петербург : Петербургское востоковедение, 2006. — 272 с.

- Кузьминых, С. В. Цветная металлообработка иткульской культуры (предварительные результаты аналитических исследований) / С. В. Кузьминых, А. Д. Дегтярева // Вестник археологии, антропологии и этнографии. — 2015. — № 4 (31). — С. 57—66.

- Кузьминых, С. В. Металл культу раннего железного века Урала — модели производства / С. В. Кузьминых, А. Д. Дегтярева //XXI Уральское археологическое совещание, посвященное 85-летию со дня рождения Г. И. Матвеевой и 70-летию со дня рождения И. Б. Васильева : материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием. — Самара : Изд-во СГСПУ : Порто-Принт, 2018. — С. 221—224.

- Наумов, А. М. Фортификация и планиграфия Иртяшских городищ иткульской культуры / А. М. Наумов // Археология Южного Урала. Лес, лесостепь (проблемы культурогенеза). — Челябинск: Рифей, 2016. — С. 188—318. (Этногенез уральских народов)

- Патрушев, В. С. Волжские ананьинцы (Старший Ахмыловский могильник) / В. С. Патрушев, А. Х. Хали-ков. — Москва : Наука, 1982. — 278 с.

- Патрушев, В. С. Марийский край в VII—VI вв. до н. э. (Старший Ахмыловский могильник) / В. С. Патрушев. — Йошкар-Ола : Марийское кн. изд-во, 1984. — 230 с.

- Полидович, Ю. Б. О мотиве свернувшегося хищника в скифском «зверином стиле» /Ю. Б. Полидович // Российская археология. — 1994. — № 4. — С. 63—78.

- Полiдович, Ю. Б. Сюфсьт хрестоnодiбнi бляхи / Ю. Б. Полiдович // Археологiя. — 2000. — № 1. — С. 35—48.

- Полидович, Ю. Б. Природное и мифологическое в скифских изображениях (на примере позиций хвоста хищников) /Ю. Б. Полидович // Структурно-семиотические исследования в археологии. — Т. 1. — Донецк, 2002. — С. 181—198.

- Полидович, Ю. Б. Зооморфно оформленные пса-лии как феномен скифской эпохи / Ю. Б. Полидович // Археологический альманах. — № 15. Псалии. Элементы упряжи и конского снаряжения в древности. — Донецк, 2004. — С. 143—165.

- Полидович, Ю. Б. Крестовидная бляха из архаического некрополя Ольвии в контексте скифского «звериного стиля» /Ю. Б. Полидович //Боспорский феномен. Искусство на периферии античного мира : материалы междунар. науч. конф.. — Санкт-Петербург : Нестор-История, 2009. — С. 477— 484.

- Полидович, Ю. Б. Образы фантастических животных в искусстве народов скифского мира / Ю. Б. Полидович // Донецький археологiчний збiрник. — 2014/2015. — № 18/19. — С. 149—201.

- Сериков, Ю. Б. К вопросу о выделении скальных святилищ на территории Среднего Урала / Ю. Б. Сериков //Вестник Пермского университета. Сер. История. — 2015. — Вып. 1 (28). — С. 141—150.

- Сериков, Ю. Б. Природные объекты в культах и обрядах древнего населения Урала / Ю. Б. Сериков. Проблемы археологии и древней истории Урала : сб. науч. работ. — Вып. 2. — Нижний Тагил: НТГСПИ(ф) РГППУ, 2015. — С. 63—90;

- Чернецов, В. Н. В поисках древней родины угорских народов /В. Н. Чернецов, В. И. Мошинская //По следам древних культур от Волги до Тихого океана. — Москва : Гос. изд-во культ.-просвет. лит., 1954. — С. 163—192.

- Членова, Н. Л. Олени, кони и копыта (о связях Монголии, Казахстана и Средней Азии в скифскую эпоху) /Н. Л. Членова //Российская археология. — 2000. — № 1. — С. 90—106.