Клад Нахаль Мишмар (технологический и культурный контекст)

Автор: Авилова Л.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Цивилизационные центры и первобытная периферияв эпоху раннего металла: модели взаимодействия

Статья в выпуске: 230, 2013 года.

Бесплатный доступ

Нахал Мишмар, поздний халколитический клад из пустыни Негев, известен как самый богатый комплекс технологически и морфологически уникальных объектов, неоценимый для характеристики раннего производства металлов в Палестине. В статье представлен обзор его технологических и стилистических исследований в рамках функциональных групп металлических артефактов (инструменты / оружие, стандарты, «короны», сосуды). Автор указывает на некоторые расхождения в хронологии клада с учетом некоторых аналогий более поздних дат от Тепе Хиссара, Сузы, Ур. Отсутствие металлической царапины не позволяет считать ее основанием. Он также включает в себя не личные украшения, слитки, благородные металлы (в отличие от Нахал-Каны). Склад представляет собой основное средство хранения богатства, сокровища, принадлежащего общине и сохранившееся в его центральном месте, религиозный и административный центр ( вероятно, святыня Эн Геди). Эта ситуация характерна для процессов накопления, перераспределения и использования общего богатства и лучшей организации обмена, которая была показана для позднего халколита - EBA by Arslantepe VIA.

Энеолит, бронзовый век, палестина, клад нахаль мишмар, ме-таллопроизводство, спектральный состав, морфология, хронология, культово-адми-нистративный центр, общественное богатство

Короткий адрес: https://sciup.org/14328557

IDR: 14328557

Текст научной статьи Клад Нахаль Мишмар (технологический и культурный контекст)

Отечественная школа историко-металлургических исследований была в значительной мере создана Б.А. Колчиным, положившим в ее основу принцип последовательного прохождения трех уровней работы: начального сбора и систематизации материала, его историко-технологического анализа и завершающей историкокультурной интерпретации. Этот подход прошел проверку временем и применяется к хронологически и территориально различным группам археологического материала. В данной работе металл рассматривается как фактор эволюции экономики и социального строя одного из регионов Ближнего Востока – Палестины. Основное внимание обращено на археологический, технологический и культурный контекст металлических находок, поскольку такой подход позволяет проследить связь между производственной и идеологической сферами жизни древних обществ.

Внимание автора концентрируется на эпохе финального энеолита – ранней бронзы Южного Леванта, представленной культурным комплексом Гхассул-Бе-ершева, который относится израильскими исследователями к местному энеолиту и синхронен позднему Убейду и Уруку (конец V – середина IV тыс. до н. э.). Абсолютная и относительная хронология региона обсуждается в ряде классических работ по археологии Палестины, Сирии и Египта ( Montet , 1928–1929; Albright , 1965), в проблемной статье Дж. Меллаарта ( Mellaart , 1979), при публикации новых материалов Хамы ( Thuesen , 1988) и в обобщающей работе Л. Стагера ( Stager , 1992). В системе историко-металлургической периодизации памятники культур Гхассул-Беершева относятся к эпохе ранней бронзы ( Черных и др. , 2002).

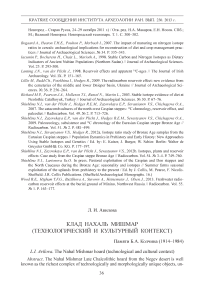

Наиболее ярким памятником культуры является клад из пещеры Нахаль Мишмар в пустыне Негев ( Bar-Adon , 1980), широко известный богатейший комплекс, уникальный по набору и морфологии изделий (рис. 1, 1–3 ). Именно этот клад определяет облик металлургии данной эпохи, его значение для понимания истории ранней металлургии и металлообработки меди в Леванте трудно переоценить.

Термин «Левант» объединяет Сирию с долиной Оронта на севере, Финикию в центре, Палестину с долиной Иордана на юге. Регион расположен в средиземноморской географической зоне, через которую проходили важные пути обмена,

Рис. 1. Клад Нахаль Мишмар

1 – Палестина: местоположение клада, меднорудных месторождений Фейнан и Тимна и святилища Эйн Геди; 2 – общий вид клада; 3 – клад Нахаль Мишмар in situ; 4 – сферические и грушевидные булавы

в частности с Египтом. Левант находится на границе пустыни и плодородных почв, это западная часть «полумесяца плодородных земель», входившая в зону древних цивилизаций с экономикой производящего типа. В речных долинах развивалось неполивное земледелие, а аридные районы были пригодны для скотоводства. В отличие от Месопотамии, здесь в изобилии имелись природные ресурсы (лес, камень, месторождения медных руд).

Комплексные исследования предметов клада вместе с изучением древних медных рудников в Тимне и Фейнане позволили по-новому оценить масштаб и уровень металлопроизводства в Южном Леванте ( Rothenberg , 1972; Antikes Kupfer^ 1980; Hauptmann, Weisgerber, Knauf, 1985; Tadmor, Kedem et al. , 1995). Сравнение состава металла клада и руды из рудников Тимны и Фейнана показало, что вещи изготовлены из меди, добытой из этих месторождений (расстояние между Фейнаном и Нахаль Мишмаром - 125 км). В Палестине в это время существовало развитое металлургическое производство, о чем свидетельствуют материалы с поселения Абу Матар и других памятников региона. Серия историко-металлургических исследований позволила сделать вывод, что способ тигельной плавки был основным методом получения меди в Южном Леванте ( Levy, Shalev , 1989). Использовался и более прогрессивный метод выплавки в металлургических печах с последующей отливкой изделий ( Rothenberg, Merkel , 1995).

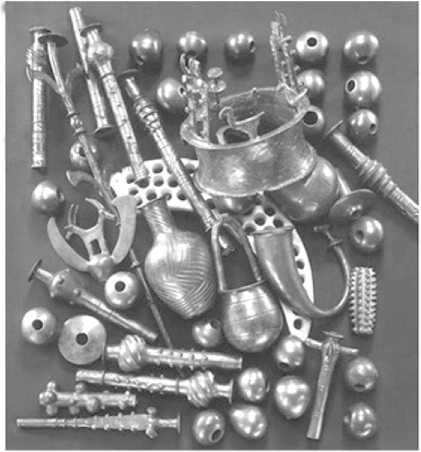

В состав клада Нахаль Мишмар входит 429 предметов, из них 416 меднобронзовых (261 булава, 115 наверший разнообразных форм, 10 «корон», 19 тесел, 6 втульчатых топоров необычных форм, 5 сосудов). Многие вещи морфологически чрезвычайно сложны, они отлиты по восковой модели на высоком техническом уровне (рис. 2).

Имеются 63 анализа спектрального состава металла из клада, по их результатам выделяются четыре химические группы:

-

1) металлургически «чистая» медь – 12 ан.;

-

2) сплав с высоким содержанием сурьмы и мышьяка – 30 ан.;

-

3) сплав с высоким содержанием никеля и мышьяка – 9 ан. (Ni до 8,6%);

-

4) мышьяковая бронза – 12 ан. (As от 2 до свыше 12%).

Уникальна для своего времени 2 группа с высокой концентрацией сурьмы. Ее содержание колеблется от 1 до 25%, мышьяка – от 0,4 до 15%. Это редчайший сплав на всем Ближнем Востоке для энеолита - РБВ. Он встречен в других памятниках Палестины (Шикмим и Абу Матар: Shalev, Northover , 1987. P. 357–371) и, что особенно интересно, в Юго-Западном Иране (Сузы), где найдены церемониальные навершия, сделанные из схожего сплава с содержанием сурьмы до 5% ( Tallon , 1987).

С технологической точки зрения, как столь чистая медь, так и столь обогащенные сплавы не могут быть получены в одном центре, из одной руды, вне зависимости от того, идут ли примеси от руды или от металлического лома ( Tadmor, Kedem et al. , 1995. P. 137). «Чистая» медь, скорее всего, происходит из Фейнана, где зафиксировано очень низкое содержание примесей в шлаках ( Hauptmann et al. , 1992). Ряд образцов мышьяковых бронз отличаются высоким содержанием никеля. Такой сплав хорошо известен в Месопотамии и Сузиане в раннем и среднем периодах бронзового века ( Авилова , 2011. С. 104, 105, 143. Табл. 16, 32).

Рис. 2. Изделия из клада Нахаль Мишмар

1–10, 12 – навершия; 11 – булава с зооморфным мотивом; 13, 15 – «корона»; 14 – топор; 16–21 – булавы различных форм; 22–36 – тесла

Прослежена зависимость состава металла от функции предмета: орудия изготовлены чаще из меди, престижные предметы – из сурьмяно-мышьякового сплава ( Levy, Shalev , 1989; Tadmor, Kedem et al. , 1995). По мнению С. Шалева, это свидетельствует о наличии двух производственных традиций ( Shalev , 1991). Однако следует указать, что наличие или отсутствие примеси мышьяка, скорее всего, зависело от формы предполагаемого изделия, поскольку легирование меди мышьяком увеличивает ее жидкотекучесть, что особенно важно при отливке по восковой модели изделий сложных форм, тогда как литье простых вещей (плоских тесел) в открытые формы такой присадки не требует. Учитывая стилистику изделий ( Moorey , 1988) и данные химического анализа ( Levy, Shalev , 1989), вывод о местном производстве предметов является наиболее обоснованным, тем более что остатки металлургической деятельности в северной части пустыни Негев хорошо документированы (поселение Абу Матар и др.). Что касается металла с высоким содержанием мышьяка и сурьмы, высказывалось мнение, что руда с такими характеристиками доставлялась из какого-то неизвестного источника ( Moorey , 1988; Tadmor, Kedem et al. , 1995. P. 140). Поскольку медно-мышьяковые руды в Леванте отсутствуют, выдвигалось предположение, что мышьяковые соединения были доставлены путем обмена. Так, в Абу Матаре найдены свидетельства производства мышьяковой бронзы ( Rothenberg, Merkel , 1995). Географически наиболее близко расположенными являются крупные месторождения медно-мышьяковых руд в Анатолии ( de Jesus , 1980; Palmieri et al. , 1993). М. Тадмор и его соавторы предполагают, что источники руды с подобными характеристиками следует искать в Северо-Западном Иране и Азербайджане ( Tadmor, Kedem et al. , 1995. P. 141). Автор аналитических исследований предметов клада также указывал на территорию Восточной Анатолии или Северо-Западного Ирана как наиболее вероятный район происхождения металла, использованного для изготовления престижных изделий ( Key , 1980. P. 242, 243). Несомненно одно - в развитии местного металлопроизводства важную роль сыграла близость богатейших источников меди Фейнан и Тимна.

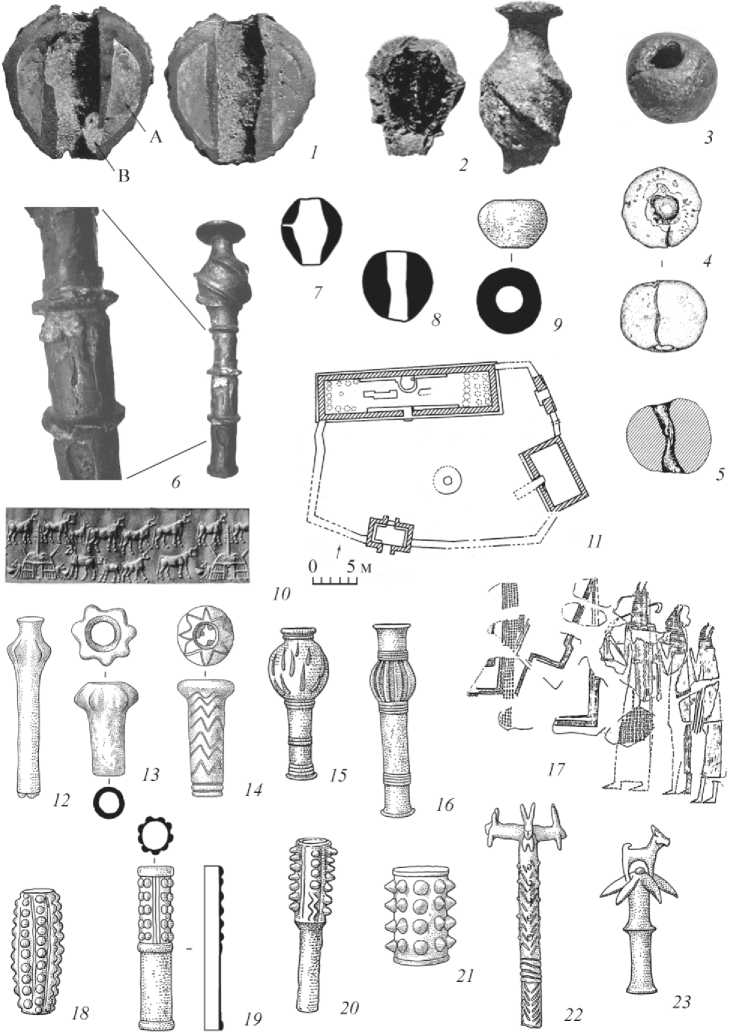

Затронув тему возможных связей Палестины с более отдаленными территориями, коснемся проблемы датировки клада. Для комплекса имеются 4 радиоуглеродные даты, из них 3 взяты с циновки, в которую был завернут клад ( Weinstein , 1984). Даты покрывают период свыше тысячи лет – 4360–3108 гг. до н. э. Это раньше, чем предложенная Бар-Адоном датировка по археологическим материалам ( Bar-Adon , 1980. P. 199). Отмечу, что точность датировок не бесспорна: три образца, взятые с одной циновки, дают промежуток в тысячу лет – 4360–3370 гг. до н. э. Есть основания полагать, что Нахаль Мишмар - не одновременный комплекс, а клад длительного накопления. На эту мысль наводит также и морфология изделий, и химический состав металла. Безусловно ранними можно считать 14 тесел, отлитых из «чистой» меди в открытых формах и доработанных ковкой с отжигами ( Shalev , 1995. P. 113; Tadmor, Kedem et al. , 1995. P. 122. Fig. 27), а также грушевидные булавы ( Tadmor, Kedem, et al. , 1995. P. 119–121. Fig. 18, 25 ). Предметы, отлитые по сложной технологии восковой модели из высоколегированных сплавов медь-мышьяк-сурьма (навершия-булавы, штандарты, короны и пр.), возможно, представляют собой более поздние изделия (Ibid. P. 115. Fig. 9, 10). Представляется интересным рассмотреть круг разновременных аналогий для ряда специфических изделий из Нахаль Мишмара.

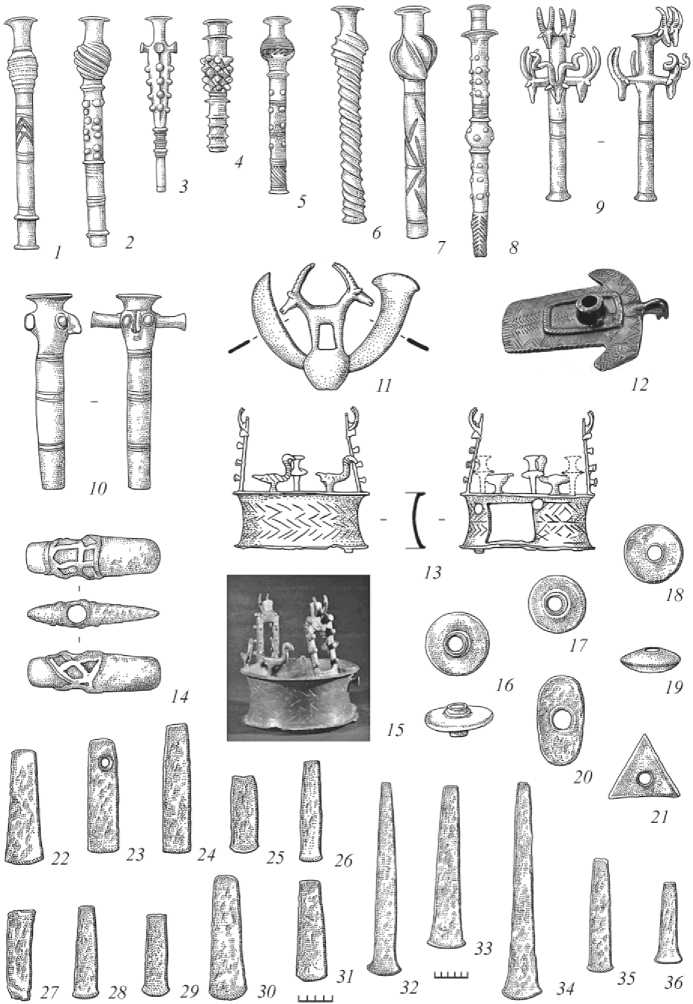

Наиболее ранним представителем категории булав на Ближнем Востоке является сферическая булава из Джан Хасана, слой 2B (средний энеолит, рубеж VI и V тыс. до н. э.). Она изготовлена из чистой меди, вероятно самородной. Интересно, что отверстие для рукояти не сформовано литьем, а просверлено (рис. 3, 3 – 5 ), что говорит о недостаточном владении навыками металлообработки ( de Jesus , 1980. P. 11. Tab. 22, 4 ).

Среди синхронных аналогий укажу прежде всего на навершия урукского времени из Северо-Восточного Ирана – Тепе Гиссар II (середина IV тыс. до н. э.) (рис. 3, 13, 14 ). Но существуют и более поздние параллели. Это цилиндрические булавы с рядами шипов и шишечек из Шумера (Царский некрополь Ура эпохи РД III: рис. 2, 21 ), Юго-Западного Ирана (Сузы IV: рис. 3, 19, 20 ). Эти вещи, согласно Ф. Таллон, датируются в рамках Раннединастического III – аккадского периодов ( Tallon , 1987. P. 130, 131. Fig. 12), т. е. эпохой средней бронзы, по историко-металлургической периодизации ( Авилова , 2008. Табл. 1). Подобные булавы еще более позднего времени (конца III тыс. до н. э.) известны из Тепе Гиссара IIIC ( Schmidt , 1937. Fig. 16) (рис. 3, 15, 23 ). Можно указать на аналогии палестинским булавам и среди случайных находок Луристана и Бактрии ( Calmeyer , 1969. S. 20–27, 117–122) (рис. 3, 16 ). Таким образом, говоря о неодновременности изделий клада Нахаль Мишмар, позднюю датировку (не ранее середины III тыс. до н. э.) можно наиболее обоснованно предполагать для цилиндрических булав с вертикальными рядами шипов или округлых шишечек. Есть сходство и в наборе изобразительных мотивов на изделиях из Нахаль Мишмара и иранских навершиях – фигурки козлов, изображения звезды, зигзагообразные композиции (рис. 2, 9, 11, 13, 15 ; 3, 14, 22, 23 )

Перейдем к характеристике изделий клада по морфологическим и функциональным группам. Возможно, это приблизит нас к ответу на вопрос – как могло возникнуть столь развитое металлопроизводство в сельских общинах Палестины в IV тыс. до н. э.

Орудия и оружие. Это тесла (13 целых и одно разбитое) распространенных типов (рис. 2, 22 – 36 ). Еще одно тесло относится к другому типу, оно имеет отверстие возле пятки (рис. 2, 23 ). Тесла хорошо известны из материалов других памятников Леванта и не только. Массовые находки тесел этого времени происходят из некрополя Суз I (конец V тыс. до н. э.) ( Amiet , 1986. P. 35, 36), но здесь нет ничего подобного комплексу Нахаль Мишмар по богатству и разнообразию форм изделий.

Имеются в Нахаль Мишмаре и символически значимые предметы вооружения, например литой втульчатый топор – реплика каменного, воспроизводящая ремни, крепившие топор на рукояти (рис. 2, 14). Булавы сферические или грушевидные, диаметром от 3 до 6 см, весом от 110 до 619 г (рис. 1, 4; 3, 7, 8), у большинства поверхность гладкая, иногда полированная, в редких случаях покрыта каннелюрами. Имеются булавы уникальных форм – 9 дисковидных (6 из них имеют короткую литую втулку), одна треугольная (рис. 2, 16–21). Все булавы изготовлены методом литья по восковой модели. Некоторые экземпляры булав и наверший из Нахаль Мишмара и других памятников культуры Гхассул-Беерше-ва были подвергнуты структурному исследованию. Оказалось, что есть булавы тонкостенные, внутри у которых имеются остатки керамических или каменных сердечников, залитых снаружи металлом, у некоторых на поверхности остались фрагменты литейных форм (Potaszkin, Bar-Avi, 1980. P. 235–237; Tadmor, 1986; Goren, 2008) (рис. 3, 1, 6). Ясно, что тонкостенные предметы плохо соответствуют назначению оружия ударного действия. Другие булавы толстостенные, есть также экземпляры, отлитые полностью из металла. Найдены следы их фиксации – остатки деревянных рукоятей и битума во втулках (рис. 3, 2). Единичные находки металлических булав известны на израильских поселениях, что говорит о местном происхождении этой категории инвентаря (Bar-Adon, 1980. P. 116).

Навершия морфологически представляют собой те же булавы, но с длинной цельнолитой цилиндрической втулкой и рельефной поверхностью, что придает им большой декоративный эффект (рис. 2, 1 – 8 ). Некоторые навершия имеют яркие антропо- и зооморфные черты (рис. 2, 9, 10, 12 ). Сложность форм приводит к мысли о том, что эти предметы отражали облик божества и, «по ассоциации, идею храма и культовой практики» ( Epstein , 1978. P. 32). Подобные, хотя и более грубые, навершия, известны из поселений Шикмим ( Shalev, Northover , 1987. P. 358. Tab. 14.5, 5) и Абу Матар ( Perrot , 1955. Fig. 23, 24). Находки наверший на поселениях подтверждают местное производство предметов и их практическое использование.

К предметам бесспорно культового назначения следует отнести «короны» – цилиндрические объекты, литые из меди, высотой 8–10 см и диаметром 9–15 см ( Bar-Adon , 1980. № 24–39). Три короны представляют собой цилиндры со слегка расширенными краями, остальные несут изображения рогов, головок животных, птиц, «ворот» или имеют гравированный линейный орнамент (рис. 2, 13, 15 ). Предметы подобного облика специфичны для культурного комплекса Гхассул-Беершева, аналогии им пока неизвестны. Ряд авторов ( Bar-Adon , 1980. P. 132; Epstein , 1978. P. 26; Tadmor , 1986) усматривают сходство корон с глиняными оссуариями, а также с мотивами росписи на стене общественного здания в Телейлат Гхассуле (в частности – изображение восьмилучевой звезды: Bar-Adon , 1980. P. 133, fig.). П. Мури ( Moorey , 1988) предлагает трактовать короны как модели круглоплановых сооружений – загонов для скота, что находит параллели в месопотамской глиптике (рис. 3, 10 ), или же как места, предназначенные для выставления умерших (при этом в фигурках птиц, помещенных на некоторых коронах, можно видеть коршунов). Такая трактовка соответствует погребальной практике культур Гхассул-Беершева.

Сосуды в форме рога (ритоны) больше нигде не встречены. Имеются в кладе и сосуды обычных форм (рис. 1, 2 ). Поразительно, что все сосуды также отлиты по восковой модели, тогда как обычной технологией производства металлических сосудов на Ближнем Востоке была формовка из кованого листа, лишь некоторые элементы (носики) отливались отдельно и крепились с помощью заклепок.

Вернемся к вопросу о функции клада. Следует обратить внимание не только на то, какие категории инвентаря имеются в комплексе, но и на то, что в нем не представлено. В кладе совершенно нет украшений, а также некоторых категорий орудий и оружия – шильев, крючков, игл, ножей. Отсутствуют изделия из драгоценных металлов, хотя золото в это время использовалось и циркулировало в форме стандартных слитков ( Авилова, Терехова , 2006). Так, в пещерном по-

гребении Нахаль Кана обнаружено 8 золотых массивных колец весом 120–130 г ( Gopher et al. , 1990). Кольца не являются украшениями: они подпрямоугольного сечения, без следов обработки (лишь на одном заметны следы слабой проковки, видимо, для устранения поверхностных дефектов). Раковистые углубления на поверхности слитков – признаки усадки металла в литейной форме.

Клад Нахаль Мишмар не может быть интерпретирован как «клад литейщика», поскольку в нем отсутствуют лом, предназначенный для переработки, и слитки сырого металла. Такие клады, правда, более позднего времени – середины III тыс. до н. э. – известны, это Махматлар в Анатолии ( Koşay, Akok , 1950) и Сузы в Иране ( Tallon , 1987. № 687-692). Кроме того, в кладе есть предметы из слоновой кости, гематита и известняка, не нужные литейщику. Клад, видимо, не является набором вещей, изготовленных для обмена, - такие комплексы включают изделия без следов употребления, стандартных, широко известных форм. Единственной категорией, которая могла использоваться как эквивалент обмена, своего рода «ранние деньги» ( Dayton , 1974), можно считать булавы, учитывая их многочисленность и стандартный облик. Таким образом, оказывается, что клад Нахаль Мишмар практически не дает сведений об организации ремесленного производства.

Несомненно, многие предметы комплекса наделены ярко выраженным символическим значением, имели функцию знаков власти, высокого социального ранга. Тот факт, что клад был сокрыт в пещере, где присутствует культурный слой с остатками бытового характера, не позволяет считать его чисто ритуальным вотивным комплексом. Наиболее вероятно, что клад совмещает в себе две функции: имеет не только символические значение, но и представляет собой общественное богатство, хранившееся в центральном пункте крупного общественного объединения и сокрытое в момент опасности. В таком случае на роль хранилища сокровищ некоего коллектива может претендовать общественное здание – святилище Эйн Геди, раскопанное в 1960-х гг. ( Usishkin , 1971; 1980) и расположенное в 11 км к северу от Нахаль Мишмара. В Южном Леванте поселений городского типа, подобных месопотамским, в IV тыс. до н. э. нет. Комплекс Эйн Геди находится на западном берегу Мертвого моря, это культовое сооружение вне поселения, поселков вокруг него нет. Святилище сооружено на скале и приурочено к двум источникам воды.

Рис. 3. Технология изготовления наверший и аналогии изделиям клада Нахаль Мишмар

1 – Шикмим. Каменный сердечник ( А ) внутри металлического навершия; В – фрагмент литейной формы внутри втулки (по: Goren , 2008); 2 - Шикмим. В разрезе видна масса битума - следы крепления навершия на рукояти (по: Levy, Shalev , 1989); 3–5 – булава из Джан Хасана 2B. Внешний вид и разрез; 6 – Беершева. Навершие (слева – увеличено) с фрагментами литейной формы на втулке (по: Goren , 2008); 7, 8 – булавы из Нахаль Мишмара в разрезе; 9 – булава из Суз IV; 10 – месопотамская цилиндрическая печать с изображением животных, выходящих из круглого хлева, додинастический период; 11 - план святилища Эйн Геди; 12, 18, 22 - навершия из Нахаль Миш-мара; 13, 14 – навершия из Тепе Гиссара II; 15, 23 – навершия из Тепе Гиссара IIIC; 16 – навершие из Луристана; 17 – Телейлат Гхассул. Роспись на стене общественного здания с изображением процессии; 19, 20 - навершия из Суз IV; 21 - навершие из Царского некрополя Ура, Раннединастический III период

Сооружение возведено в традициях каменной архитектуры. Оно состоит из ограды и двух помещений внутри нее (рис. 3, 11 ). Большое помещение на северной стороне имеет размеры 20×5,5 м и вход в длинной стене, напротив входа помещалась алтарная ниша, в ней - подножие из белого известняка для несохра-нившейся статуи. Вдоль длинных стен располагались скамьи. Культурные остатки здесь специфические, включают кости, кремень, золу, сосуды ритуального назначения на высоких подставках со сквозными проемами. Малое помещение расположено на восточной стороне, его размеры 7,7*4,5 м, пол с обмазкой, скамьи. В центре ограды находился круглый бассейн диаметром 40 см, глубиной 30 см и канал для стока воды за ограду. Комплекс существовал краткое время, он не имеет следов перестроек. Бытовые остатки были обнаружены в другой пещере поблизости, которую считают жилищем персонала святилища.

Археологический контекст символически значимых металлических изделий указывает, что на Ближнем Востоке в течение длительного периода, начиная с появления первых изделий из металла, прослеживается их связь с определенными типами памятников. В неолите древнейшие металлические вещи встречаются в погребениях ( Molist et al. , 2009) и на поселениях с выраженными следами культовых действий ( Мунчаев, Мерперт , 1981. С. 178. Рис. 51, 3 ). Традиция использования металла в погребальном культе продолжается в энеолите Юго-Западного Ирана (Сузы I). В энеолите – бронзовом веке особо ценные и символически значимые металлические предметы накапливались и хранились в храмовых сокровищницах. Ряд находок урукского времени уверенно идентифицируется как приношения и храмовая утварь ( Авилова , 2012).

Так, в Арслантепе VIA (Восточная Анатолия) исследован комплекс культово-административных зданий со стенами, украшенными нишами и росписью. Интерьер включал подиумы, жертвенные столики, бассейн, скамьи-платформы, множество крупных сосудов для хранения и оттисков печатей, что свидетельствует о перераспределении ценностей. Здесь же был найден клад бронзового оружия ( Palmieri , 1973. P. 315–325).

С комплексом святилища эпохи ранней бронзы Бейджесултан XVII, исследованным в Центральной Анатолии, связан клад из нескольких бронзовых вещей - 5 ножей и 2 игл. Два ножа обычных размеров - 15,7 и 12,9 см, остальные миниатюрные – от 4,3 до 7,6 см. Комплекс имеет очень скромный облик, но важен для данной темы, т. к. металлические вещи в это время еще редки, и тем более многозначительно их нахождение в постройке культового назначения ( Lloyd, Mellaart , 1962. Fig. 9).

В качестве храмового сокровища клад Нахаль Мишмар отражает ряд аспектов социальной жизни общины, которой принадлежало святилище.

Во-первых, металлические орудия и оружие, как и иные ценности, контролировались храмовой администрацией. В месопотамских текстах III тыс. до н. э. имеются сведения о контроле храмовой администрации над использованием металлических изделий. Последние выдавались работникам храмового хозяйства для сезонных работ, поврежденные – централизованно отправлялись на переработку (Moorey, 1971; ИДВ, 1983. С. 129). Орудия использовались по своему прямому назначению, но одновременно были формой хранения богатства, предметом обмена, источником металла для переработки. Скорее всего, таким общественным богатством, включавшим и предметы практического назначения (орудия, оружие, знаки высокого социального статуса), был клад Нахаль Миш-мар.

Набор тесел в кладе мог служить всем перечисленным целям. Булавы также могли централизованно использоваться для вооружения ополчения общины. Отряд из 260 воинов с булавами составлял серьезную военную силу. Булава была ценным оружием и вряд ли могла составлять индивидуальную собственность; не случайно предметы тяжелого вооружения в это время в погребениях не встречаются. Как и тесла, булавы могли служить формой хранения богатства общины, а также составлять ресурс обмена. Таким образом, клад совмещает в себе черты ритуального комплекса, связанного со святилищем, с утилитарным использованием входивших в его состав орудий труда и предметов вооружения.

Во-вторых, навершия из клада можно интерпретировать как знаки высокого социального статуса, которыми пользовалась определенная группа лиц в достаточно стратифицированном обществе. Изображение процессии с участием общественного лидера, несущего изогнутый предмет типа навершия, в сопровождении еще нескольких персонажей в длинных одеждах, имеется на настенной росписи в Телейлат Гхассуле ( Mallon et al. , 1934. Tab. 66) (рис. 3, 17 ). Этот уникальный памятник искусства указывает, что подобные предметы предназначались для демонстрации при совершении религиозных церемоний и могли служить и символами божеств, и обозначать высокий социальный статус тех членов общины, которые имели право пользоваться ими.

К предметам чисто культового назначения можно отнести короны. На них представлен набор образов животных, игравших определенную роль в религиозных представлениях, – козлов/баранов (домашних или диких – неясно) и птиц (возможно, хищных). Как явствует из оформления одного из наверший (рис. 2, 10 ), существовали представления об антропоморфных божествах (мифологических персонажах).

Подведем итог анализу технических характеристик изделий клада и его значения для понимания социальных и духовных особенностей жизни палестинского населения в энеолите – РБВ. Комплекс является ценным источником по социально-экономическому развитию Палестины IV тыс. до н. э. Учитывая тотальную сакрализацию экономической и общественной жизни в эпохи камня и бронзы, можно согласиться с М. Элиаде в том, что «со времен неолита вплоть до железного века история религиозных идей и верований сливается с историей цивилизации. Всякое технологическое открытие, всякая экономическая или социальная инновация “дублируются” религиозным значением или религиозной ценностью» ( Элиаде , 2008. С. 61).

Темп общественного развития в Восточном Средиземноморье был иным, чем в Сиро-Месопотамии. В неолите Палестина была передовым регионом, где возникли первые поселения протогородского облика (Иерихон), но в период энеолита – ранней бронзы этот регион с богатейшими источниками меди был оттеснен на периферию культурного процесса. В периоды энеолита и бронзы в Восточной и Юго-Восточной Анатолии, Северной Сирии и Месопотамии развиваются социально-экономические модели протогородской и затем раннегосударственной цивилизации ближневосточного типа. Ее характерные черты – по- стоянный рост населения, централизованный контроль над земледельческими работами и ирригационными системами, создание резервов продовольствия, рационирование потребления, колонизация земель (Авилова, 2010). Особую роль в отношениях земледельческих общин Месопотамии и Египта с горными племенами скотоводов и металлопроизводителей играли сельскохозяйственные продукты (зерно, масло), а также некоторые виды ремесленной продукции (ткани). В недрах земледельческих цивилизаций вырабатывались и такие интеллектуальные достижения, как письменность, наборы изобразительных мотивов, формы специфических предметов, служивших признаками высокого общественного статуса (Антонова, 1998).

Высокие урожаи в аллювиальных долинах не были гарантированными: существовала постоянная угроза засух, нерегулярные разливы рек уничтожали посевы. В условиях постоянного роста населения эти факторы имели ключевое значение для формирования таких характерных черт месопотамской цивилизации, как централизованный контроль над земледельческими работами и ирригационными системами, рационирование потребления с целью создания резервов продовольствия. Запасы, хранившиеся в храмовых житницах, могли использоваться в случае неурожая, для обмена, поддержания власти элиты, создания крупных вооруженных отрядов. Вероятно, рост городского населения и риск локальных неурожаев были среди причин, вынуждавших урукские общины организовывать дальние торговые экспедиции и основывать колонии далеко за пределами аллювиальной долины, в районах, приближенных к источникам минерального сырья, – в Восточной Анатолии, Западном Иране ( Algaze , 1989; Авилова , 2011. С. 180–182).

В III тыс. до н. э. Финикия и Палестина следуют «провинциальной» версии развития: царские могильники здесь неизвестны, расцвет храмов запаздывает по отношению к аналогичному процессу в Сиро-Месопотамии приблизительно на тысячу лет. Передовыми регионами в эпоху бронзы были Сиро-Месопотамия и Египет: наличие значительных продовольственных ресурсов, жесткая организация производства и распределения общественного богатства оказались важнее, чем доступность минерального сырья.

Список литературы Клад Нахаль Мишмар (технологический и культурный контекст)

- Авилова Л.И., 2008. Металл Ближнего Востока: Модели производства в энеолите, раннем и среднем бронзовом веке. М.: Памятники исторической мысли. 227 с.

- Авилова Л.И., 2010. К изучению социокультурного развития земледельческих обществ Древнего Востока//Вестник Дагестанского научного центра. № 37. С. 35-49.

- Авилова Л.И., 2011. Металл Ближнего Востока: Социально-экономические и культурные процессы. Saarbrücken: LAP Lambert academic publishing. 356 с.

- Авилова Л.И., 2012. К характеристике храмовых комплексов Ближнего Востока в IV-III тыс. до н. э.//Проблемы археологии Кавказа/Отв. ред. Р.М. Мунчаев, С.Н. Кореневский. М.: Таус. С. 10-21.

- Авилова Л.И., Терехова Н.Н., 2006. Стандартные слитки металла на Ближнем Востоке в эпоху энеолита -бронзового века//КСИА. Вып. 220. С. 14-33.

- Антонова Е.В., 1998. Признаки высокого социального статуса в Месопотамии V-IV тыс. до н. э.//ВДИ. № 3. С. 3-15.

- ИДВ, 1983. История древнего Востока: Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. Ч. I: Месопотамия/Ред. И.М. Дьяконов. М.: Гл. ред. вост. лит. изд-ва Наука. 534 с.

- Мунчаев Р.М., Мерперт Н.Я., 1981. Древнейшая металлургия Месопотамии//Раннеземледельческие поселения Северной Месопотамии. М.: Наука. 320 с.

- Черных Е.Н., Авилова Л.И., Орловская Л.Б., Кузьминых С.В., 2002. Древняя металлургия в Циркумпонтийском регионе: от единства к распаду//РА. № 1. С. 5-23.

- Элиаде М., 2008. История веры и религиозных идей: От каменного века до элевсинских мистерий. М.: Академический проект. 622 с.

- Albright W.F., 1965. Some remarks on the archaeological chronology of Palestine before about 1500 BC//Chronologies in Old World archaeology/Ed. R. Ehrich. Chicago: Univ. of Chicago Press. P. 47-60.

- Algaze G., 1989. The Uruk expansion: Cross-cultural exchange in early Mesopotamian civilization//Current Anthropology. Vol. 30. P. 571-608.

- Amiet P., 1986. L'age des echanges inter-iraniens 3500-1700 avant J. C. Paris: Reunion des musees nationaux. 332 p.

- Antikes Kupfer im Timna-Tal: 4000 Jahre Bergbau und Verhüttung in der Arabah (Israel). Verhuttung in der Arabah (Israel)//Der Anschnitt/H.G. Conrad, B. Rothenberg (eds). Bochum: Veröffentlichungen aus dem deutschen Bergbau-Museum Bochum, 1980. Beiheft 1.

- Bar Adon P., 1980. The Cave of the Treasure. Jerusalem: Judean Desert Studies, Israel Exploration Society. 243 р.

- Calmeyer P., 1969. Datierbare Bronzen aus Luristan und Kirmanshah. Berlin: W. de Gruyter. 202 р.

- Dayton J.E., 1974. Money in the Near East before coinage//Berytus. Vol. 23. P. 41-52.

- Epstein C., 1978. Aspects of symbolism in Chalcolithic Palestine//Archaeology in the Levant: Essays for Kathleen Kenyon/R. Moorey, P. Parr (eds). Warminster: Aris and Phillips. P. 22-35.

- Gopher A., Tsuk T., Shalev S., Gophna R., 1990. Earliest gold artifacts discovered in the Southern Levant//Current Anthropology. Vol. 31 (4). P. 436-443.

- Goren Y., 2008. The location of specialized copper production by the lost wax technique in the Chalcolithic Southern Levant//Geoarchaeology. Vol. 23. № 3. P. 374-397.

- Hauptmann A., Begemann F., Heitkemper E., Pernicka E., Schmitt-Strecker S., 1992. Early copper produced at Feinan, Wadi Arabah, Jordan: the composition of ores and copper//Archaeomaterials. Vol. 6. P. 1-33.

- de Jesus P.S., 1980. The development of prehistoric mining and metallurgy in Anatolia. Oxford. 495 p. (BAR. Int. Ser. S74.)

- Key C.A., 1980. The trace-element composition of the copper and copper alloy artifacts of the Nahal Mishmar hoard//Bar Adon P. The Cave of the Treasure. Jerusalem. P. 238-243.

- Ko$ay H.Z., AkokM., 1950. Amasya Mahmatlar köyü definesi//Türk Tarih Kurumu Belleten. № 14. P. 481-485.

- Levy T.E., Shalev S., 1989. Prehistoric metalworking in the southern Levant: Archaeometallurgical and social perspectives//World Archaeology. Vol. 20. № 3. P. 352-372.

- Lloyd S., Mellaart J., 1962. Beycesultan. Vol. I: The Late Chalcolithic and Early Bronze Age levels. London: British Institute of Archaeology at Ankara. 296 p.

- Mallon A., Koeppel R., Neuville R., 1934. Teleilat Ghassul I: Compte rendu des fouilles de l'Institut Biblique Pontifical 1929-1932. Rome. 193 p.

- Mellaart J., 1979. Egyptian and Near Eastern chronology: a dilemma?//Antiquity. Vol. 53. P. 6-22.

- Molist M., Montero-RuizI., ClopX., RoviraS., GuerreroE., Anfruns J., 2009. New metallurgic finds from the pre-pottery Neolithic: Tell Halula (Euphrates Valley, Syria)//Paleorient. Vol. 35, 2. P. 33-48.

- Montet P., 1928-1929. Byblos et l'Egypte, quatre campagnes de fouilles a Gebeil, 1921-1922-1923-1924//Bibliotheque archeologique et historique. T. XI. Paris: Service des Antiquites et des Beaux-Arts en Syrie et an Liban. Texte -317 p. Atlas -167 planches, 1929.

- Moorey P.R.S., 1971. The Loftus hoard of Old Babylonian tools from Tell Sifr, Iraq//Iraq. Vol. 33. P. 61-87.

- Moorey P. R. S., 1988. The Chalcolithic hoard from Nahal Mishmar, Israel, in context//World Archaeology. Vol. 20 (2). P. 171-189.

- PalmieriA., 1973. Scavi nell'area sud-occidentale diArslantepe: Ritrovamento di una struttura templare dell'Antica Eta del Bronzo//Origini. Vol. 7. P. 55-228.

- Palmieri A.M., Sertok E., Chernykh E., 1993. From Arslantepe metalwork to arsenical copper technology in Eastern Anatolia//Between the rivers and over the mountains: Archaeologica Anatolica et Mesopotamica Alba Palmieri dedicata/M. Frangipane, H. Hauptmann, M. Liverani, P. Matthiae, M. Mellink (eds). Roma: Universita di Roma La Sapienza. P. 573-599.

- Perrot J., 1955. The excavations at Tell Abu Matar, near Beersheba III//Israel Exploration Journal. Vol. 5. P. 167-189.

- Potaszkin R., Bar-Avi K., 1980. A material investigation of metal objects from the Nahal Mishmar cave//Bar Adon P. The Cave of the Treasure. Jerusalem: Judean Desert Studies, Israel Exploration Society. P. 235-237.

- Rothenberg B., 1972. Timna: Valley of the Biblical copper mines. London: Thames and Hudson. 248 p.

- Rothenberg B., Merkel J., 1995. Late Neolithic copper smelting in the Arabah//Institute for ArchaeoMetallurgical Studies Newsletter. Vol. 19. P. 1-7.

- Schmidt E., 1937. Excavations at Tepe Hissar, Damghan, 1931-1933. Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press. 478 p.

- Shalev S., 1991. Two different copper industries in the Chalcolithic culture of Israel//Coll. Intern. Decouverte du metal. Paris. P. 413-424.

- Shalev S., 1995. Metals in ancient Israel: Archaeological interpretation of chemical analysis//Israel Journal of Chemistry. Vol. 35. P. 109-116.

- Shalev S., Northover P.J., 1987. Chalcolithic metal and metalworking from Shiqmim//Shiqmim (ed. T. E. Levy). Shiqmim I: Studies concerning Chalcolithic societies in the Northern Negev desert, Israel (1982-1984). Oxford. P. 357-371. (BAR. Int. Series. 356. 2 vols.)

- Stager L.E., 1992. The periodization of Palestine from Neolithic through Early Bronze times//Chronologies in Old World Archaeology. 3rd ed./Ed. R. Ehrich. Chicago. Vol. I. P. 22-41.

- Tadmor M., 1986. The Judean Desert treasure//Treasures of the Holy Land: Ancient Art from the Israel Museum. New York: Metropolitan Museum of Art. P. 72-85.

- Tadmor M., Kedem, D., Begemann F., Hauptmann A., Pernicka E., Schmitt-Strecker S., 1995. The Nahal Mishmar hoard from the Judean Desert: Technology, composition and provenance//Atiqot. Vol. 27. P. 95-148.

- Tallon F., 1987. Metallurgie susienne I: De la fondation de Suse au XVIIIe siecle avant J. C. Paris: Editions de la Reunion des musees nationaux. Vols. I-II. Vol. I -418 p. Vol. II -350 p.

- Thuesen I., 1988. Hama: Fouilles et recherches de la Fondation Carlsberg 1931-1938. Copenhague. Vol. I: The pre-and protohistoric periods. 279 p. (Nationalmuseets Skrifter Storre Beretringer XI, Nationalmuseet.)

- Usishkin D., 1971. The «Ghassulian» temple in Ein Gedi and the origin of the hoard from Nahal Mishmar//The Biblical Archaeologist (American Schools of Oriental Research). Vol. 34 (1). P. 23-39.

- Usishkin D., 1980. The Ghassulian shrine at En-gedi//Journal of the Tel Aviv University Institute of Archaeology. Vol. 7 (1-2). P. 1-44.

- Weinstein J.M., 1984. Radiocarbon dating in the southern Levant//Radiocarbon. Vol. 26 (2). P. 297-366.