Клады эпохи неолита на комплексе Проспихинская Шивера IV в Нижнем Приангарье

Автор: Мандрыка Павел Владимирович, Гурулв Дмитрий Александрович, Голубева Елена Владимировна, Вдовенкова Маргарита Владимировна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Клады представляют собой относительно немногочисленный вид археологических источников для изучения культур охотников, рыболовов, собирателей. На территории Нижнего Приангарья, клады, относящиеся к интервалу от мезолита до бронзового века, стали известны преимущественно в ходе исследований последних лет. Так, на комплексе Проспихинская Шивера IV зафиксированы два компактных скопления археологического материала. Стратиграфическая позиция и состав этих объектов позволяют датировать их неолитом. Один клад представлен так называемым «ранцевым набором», включающим в свой состав различные каменные заготовки и орудия преимущественно для обработки древесины, а также крупный фрагмент сосуда аплинского типа. Другой состоит из заготовки и готового тесла с ушками (наконечник пешни?), демонстрирующих последовательные производственные стадии в рамках одной технологической модели. Рассмотренные памятники находят свое место в широком круге вопросов, связанных с изучением стратегий поведения и жизнеобеспечения населения региона эпохи неолита.

Южная тайга, нижнее приангарье, неолит, клад, каменные орудия, керамика, аплинский тип, трасологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/147220377

IDR: 147220377 | УДК: 903.8 | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-3-78-91

Текст научной статьи Клады эпохи неолита на комплексе Проспихинская Шивера IV в Нижнем Приангарье

Клады как археологические объекты являются особым видом источников, поскольку, помимо специфичности наличия в них намеренно отобранных и в последующем целенаправленно сокрытых вещей, они характеризуются информационной многоком-понентностью. Представляя собой закрытый комплекс синхронных предметов, они выступают также структурными элементами культурного слоя или маркерами осваиваемого пространства, свидетельствами различного рода хозяйственно-производственной деятельности и (или) духовной практики.

Клады уникальны как объекты для функционально-технологических исследований, а также изучения социальной организации палеосообществ.

На территории Нижнего Приангарья клады, относящиеся к интервалу от мезолита до бронзового века, стали известны преимущественно в ходе исследований последних лет [Привалихин и др., 2003; Гревцов и др., 2010; Марченко и др., 2010; Адамов и др., 2011; Привалихин, 2011; Людников, 2012; Роговской, Кузнецов, 2014; Харевич и др., 2014; Абдулов Т. А., Абдулов А. Т., 2015;

Толстова, 2016]. Они представлены разнотипными наборами, классификация и детальный анализ которых к настоящему времени еще не проведены. Спецификация и широкие временные рамки существования феномена кладов предполагают различное их назначение, что определяет актуальность изучения для реконструкции моделей поведения древнего населения региона в их исторической динамике.

Целью данной статьи является функциональная интерпретации двух кладов, обнаруженных на комплексе Проспихинская Шивера IV в Нижнем Приангарье, в соответствии с чем определены основные задачи исследования: характеристика предметного комплекса, структуры их совместного залегания внутри клада и культурно-хронологическая атрибуция. Новизна исследования определяется, помимо введения в научный оборот новых материалов, привлечением данных трасологических определений каменных изделий, позволяющих более аргументированно судить о семантике находок.

Исследователи не раз указывали на условность термина «клад» в контексте культур каменного века [Цветкова, 1975; Ветров, 1997; Людников, 2012; Колесник, 2012; Роговской, Кузнецов, 2014]. Это связано со сложностью реконструкции функций и роли кладов в древних культурах, их полисеман-тичностью и специфичностью конкретных объектов. Критика основана на несоответствии общепринятого и сугубо археологического значения термина его содержанию как археологического объекта. В широком значении клад – это группа предметов, в силу тех или иных обстоятельств спрятанных, чаще всего зарытых в землю (см., например: [СИЭ, 1965. С. 394–395; Мартынов, Шер, 1989. С. 10; Брей, Трамп, 1990. С. 111; Ожегов, Шведова, 1999. С. 275] и др.). В отечественной археологии каменного века закрепилось понимание «клада» как вида археологического объекта, состоящего из компактного скопления (укладки) преднамеренно отобранных артефактов, найденных как в границах, так и вне культурного слоя поселения. В таком понимании термин «клад» выступает в качестве общей категории для различных по семантическому содержанию и форме объектов. Это, впрочем, не отменяет того, что для такой широкой категории со временем должна быть разработана «развитая понятийно-терминологическая система с вариациями смысловых акцентов» [Колесник, 2012. C. 31].

Многослойный комплекс Проспихинская Шивера IV входил 1 в ансамбль археологических памятников Шивера Проспихино (Кежемский район Красноярского края) на правом берегу Ангары в 1,1–1,2 км выше устья р. Коды и был приурочен к покровному комплексу отложений 10–16-метрового прибровочного участка II надпойменной террасы Ангары. С 2009 по 2011 г. силами Проспихинского отряда Богучанской археологической экспедиции ИАЭТ СО РАН на территории ансамбля проводились охранноспасательные исследования. На пункте Про-спихинская Шивера IV раскопками изучено более 6 тыс. кв. м площади [Деревянко и др., 2015. С. 93–95], выделено три культурных слоя. Рассматриваемые в статье клады приурочены к третьему, нижнему культурному слою, зафиксированному на контакте слоя светло-серой супеси и нижележащего слоя бурой (коричневой) суглинистой супеси, на глубине 20–40 см от дневной поверхности. Компрессионное наполнение культурного слоя представлено стратиграфически не разделимыми материалами разновременных стоянок, находящих широкие аналогии в материалах неолита и бронзового века Средней Сибири.

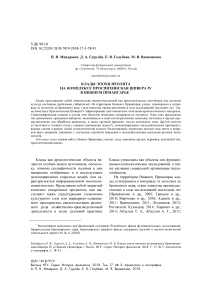

Клад № 1 зафиксирован в юго-восточном секторе изученной площади памятника, на периферии распространения культурного слоя в зоне с рассеянными малочисленными находками без выраженных участков концентрации. Скопление предметов (рис. 1) отмечено на глубине 31–38 см от дневной поверхности (рис. 1, 1 ). Контур укладки имеет вытянутую по линии восток-юго-восток – запад-северо-запад форму в плане, размерами 27 × 20 см (рис. 1, 2 ); отмечается небольшой уклон на запад-северо-запад поверхности залегания артефактов. Общая мощность скопления 8 см. Искусственное углубление, в котором предположительно могли залегать предметы, не выявлено. Они лежали компактно, в разноориентированных плоскостях, частично перекрывая друг друга (рис. 1, 3 ). В составе клада 35 единиц, в том числе заготовки и орудия из камня, а также часть керамического сосуда (рис. 2).

Рис. 1. Клад № 1 комплекса Проспихинская Шивера IV:

1 – стратиграфический разрез по линии А–АI; 2 – схема укладки предметов (нумерация предметов согласно тексту); 3 – общий вид расчищенного скопления (часть предметов снята)

Изделия, не несущие следов использования 2, представлены пятью экземплярами.

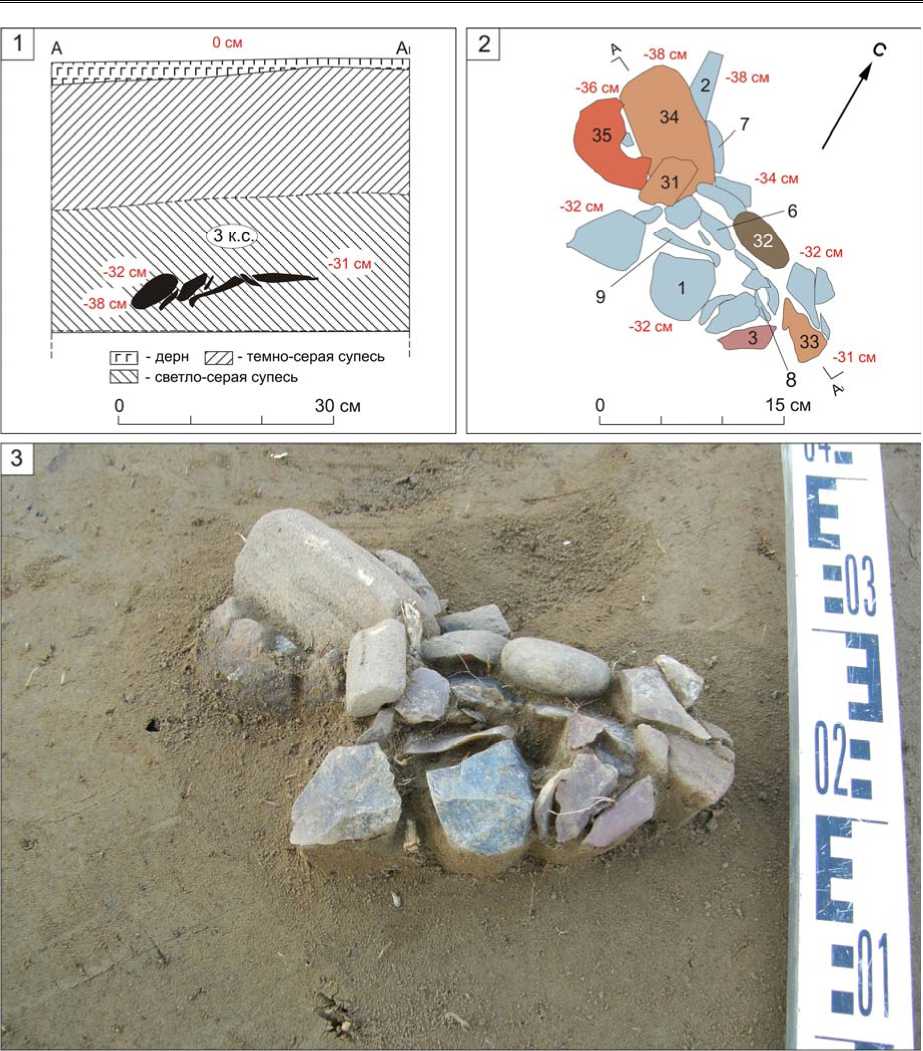

Предмет № 1 – заготовка торцово-клиновидного микронуклеуса (рис. 2, 1). Выполнен из неравномерно окрашенной в серые тона кремнистой породы с преобладанием халце- дона 3. Килегребневая часть подготовлена попеременной ситуативной ретушью разного размера. Инициальное ребро выполнено более тщательной бифасиальной ретушью.

Рис. 2 . Предметы клада № 1 комплекса Проспихинская Шивера IV:

1 – заготовка торцово-клиновидного микронуклеуса (№ 1); 2 – заготовка тесла (№ 2); 3 – изделие неустановленного назначения (№ 3); 4 – скобель на изделии с оббивкой утончения (№ 6); 5 , 6 – скобели на бифасиально обработанных изделиях (№ 7, 8); 7 – скобель на изделии с резцовым сколом (№ 9); 8 – скобель на сколе (№ 10); 9–12 – струги на сколах (№ 11, 13, 14, 17); 13 – пила на сколе (№ 20); 14 – струг-скобель-резец на сколе (№ 27); 15 – пила-резец на сколе (№ 29); 16 – скобель-провертка на сколе; 17 – абразив («выпрямитель древков стрел») (№ 31); 18 – отбойник (№ 32); 19 , 20 – абразивы (№ 33, 34); 21 – фрагмент керамического сосуда (№ 35) (1–20 – камень, 21 – керамика)

Латерали выровнены серией снятий с плоскости площадки и килегребневого ребра. Прямая площадка образована негативом крупного снятия со стороны инициального ребра. Зона расщепления не подготовлена.

Экземпляр № 2 – заготовка тесла (рис. 2, 2 ), выполненная на кремне серого цвета с органическими примесями, покрытая коркой алевролитового материала палевого цвета. Изделие трапециевидной (сужается к обуху) формы. Поперечное сечение подтреугольное. Оформлено сплошной бифасиаль-ной оббивкой. Зона лезвия дополнительно подготовлена по спинке серией продольных снятий. Лезвие и обух не выведены. Вес 135 г.

Изделие № 3 неустановленного назначения (рис. 2, 3 ) изготовлено на продолговатой гальке мягкого глинистого сланца коричневого цвета. Сечение – треугольное. На предварительно оббитой заготовке многогранной шлифовкой сформированы односторонне направленные выступы разной формы и размера (рис. 2, 3б–3г ). На одной из граней в зоне «нижнего» выступа – два сопряженных тонких желобка проточки (рис. 2, 3а ). Торцовые грани с тыльной стороны пришлифованы (рис. 2, 3д , 3е ), в результате чего изделию придана трапециевидная в плане форма.

Небольшие обломки аморфной формы № 4, 5 (21 × 15 × 5 и 22 ×13 × 13 мм соответственно) отнесены к молочно-серому халцедону и неустановленной осадочной (?) породе серого цвета.

Орудия, связанные с деревообработкой, составляют основную часть комплекса и представлены 25-ю экземплярами.

Скобели по дереву на различных изделиях представлены предметами № 6–10.

Изделие № 6 с оббивкой утончения подтреугольной формы (рис. 2, 4 ) выполнено на плитчатой отдельности коричневато-вишневого яшмоида. Изделие двусторонне обработано плоской встречной мелкоотщеповой оббивкой и крупной ретушью. Оббивка производилась как со специально подготовленных, близких к прямым, площадок, так и с естественных торцовых граней. На одном из торцов ретушью оформлено бифасиальное ребро. Износ слабый.

Два орудия № 7 и 8 выполнены на бифа-сиальных изделиях с нерегулярной разноразмерной обработкой из серовато-фиолето- вого и серого с коричнево-бурыми прожилками и примазками халцедона. Первое изделие (неудавшаяся заготовка наконечника стрелы?) неправильной овальной формы, поперечное сечение асимметрично линзовидное (рис. 2, 5). Второе – удлиненной нерегулярной формы, сечение подтреугольное (рис. 2, 6). Износ слабый и средневыражен-ный.

Изделие № 9 с резцовым сколом (рис. 2, 7 ) выполнено на массивном сколе неравномерно окрашенного в серых тонах, со слабым фиолетовым оттенком, халцедона. Единичный угловой продольный резцовый скол снят со скошенной, подготовленной одним снятием, площадки. Вентральная поверхность заготовки уплощена серией встречных разноразмерных снятий. Износ слабый.

Скол № 10 из халцедон-кремнистой породы без вторичной обработки (рис. 2, 8 ). Износ средний.

Струги по дереву на немодифицирован-ных сколах № 11–19 состоят из халцедона и халцедон-кремнистой породы. В одном случае орудие выполнено на уплощенном обломке естественного происхождения (?), неравномерно окрашенного в желто-коричневые тона кремня посредством локальной, преимущественно односторонней, нерегулярной ретушной обработки (рис. 2, 9–12 ). Износ слабый и средневыраженный.

Пила по дереву или кости (рогу) № 20 изготовлена на дистальном (?) фрагменте скола из кремнистой породы с преобладанием халцедона (рис. 2, 13 ). Износ слабый.

Струги-скобели по дереву № 21, 22, сняты на немодифицированных сколах из халцедона и кремнистой породы с преобладанием халцедона. Износ слабый и средне-выраженный.

Струги-пилы по дереву № 25, 26 выполнены на немодифицированных сколах из халцедона и серовато-розовой халцедон-крем-нистой породы. Износ средний.

Струг-скобель-резец по дереву № 27 сформирован на пластинчатом отщепе из халцедона (рис. 2, 14 ). Износ средний.

Скобель-нож-резец по дереву № 28 изготовлен на продольном фрагменте отщепа из халцедона. Износ слабый.

Пила-резец по дереву № 29 смоделирована на сколе из халцедон-кремнистой породы (рис. 2, 15 ). Износ интенсивный.

Скобель-провертка по дереву № 30 сделан на медиально-дистальном фрагменте скола (рис. 2, 16 ). Износ интенсивный.

Группу орудий на немодифицированных сколах (№ 10, 12–30) из разноокрашенных (преимущественно в серые тона) кремнистых пород составляют изделия из целых снятий (13 экз.) и их фрагментов (7 экз.). Среди них представлены отщепы (7 экз.) и сколы (13 экз.), часть из которых (3 экз.) пластинчатые. Форма и огранка снятий не стандартизированы. Предметов, сохранивших естественную поверхность, 7 экз. Остаточные площадки на сколах, сохранивших проксимальные части (10 экз.), имеют различную форму. Они преимущественно глубокие и крупные, образованы одним снятием, прямые или скошенные. Зоны расщепления в большинстве случаев специально не готовились, у трех сколов отмечено использование прямого редуцирования, у одного – сочетание прямого и обратного на различных участках ребра сопряжения площадки и дорсальной поверхности. Размеры сколов варьируют от 27 до 58 мм в длину и от 25 до 62 мм в ширину, толщина от 7 до 18 мм.

В группе выделяются два отщепа оформления бифасов (№ 14, 25) (рис. 2, 12 ). Снятия имеют дивергентно расширяющуюся форму, их огранка продольная. Остаточные площадки небольшие (8 × 2 и 8 × 3 мм), линейные, образованы одним снятием, сильно скошены. Зоны расщепления подготовлены прямым редуцированием. Размеры отщепов 37 × 38 × 4 и 41 × 30 × 4 мм.

Абразив («выпрямитель древков стрел») № 31 (рис. 2, 17 ) выполнен из ожелезненно-го кварцевого мелкозернистого песчаника светло-коричневого цвета. Обломан по одному из торцов (?). Изделие прямоугольной в плане формы, сечение сегментовидное. На противоположных широких гранях видны продольные желобки проточки с овальносимметричным сечением, на плоском фасе – глубокий, на выпуклом – слабовыраженный. Они несут следы износа, характерные для обработки дерева (деревянных стержней).

Орудия для обработки камня представлены 3 экз.

Отбойник на гальке № 32 (рис. 2, 18 ) грубообломочного псефита неопределенного состава имеет округлую в плане, уплощенную форму. Износ в виде забитости боковых граней распространен на 1/ 2 длины периметра. Вес 110 г.

Фрагмент абразива № 33 (рис. 2, 19 ), сформированного на тонкой плитчатой отдельности сильно ожелезненного кварц-по-левошпатного мелкозернистого песчаника. Предположительно использовался для шлифования камня.

Абразив № 34 (рис. 2, 20 ) выполнен на брусковидной отдельности ожелезненного кварцевого мелкозернистого песчаника светло-коричневого цвета. Все плоскости предмета утилизированы, микрорельеф плоскостей изделия нивелирован. На двух широких противоположных гранях выработаны желобки проточки: с одной стороны глубокий с V-образным сечением, с выраженной асимметрией на отдельных участках, с другой – слабовыраженный с овальным дном. Следы износа как на плоскостях предмета, так и на желобках, указывают на использование для шлифования камня; износ интенсивный. Вес 510 г.

Фрагмент керамического сосуда № 35 (рис. 2, 21 ) представляет собой 1/ 3 от целой формы: венчик, тулово и придонную часть. Сосуд обладал небольшими размерами и простой круглодонной закрытой формой, высотой был ~ 10 см и диаметром по тулову ~ 11 см. Край изделия украшен с внутренней и внешней сторон наколами овальной формы, направленными в разные стороны. Наружная поверхность покрыта оттисками сетки-плетенки и орнаментирована под венчиком поясом отверстий, прочерченной полосой и тремя горизонтальными рядами оттисков овального штампа. В нижнем ряду они разреженно нанесены по группам из трех отпечатков. Сосуд относится к аплин-скому типу неолитической керамики Северного Приангарья [Бердников, Лохов, 2013]. Характерной особенностью рассматриваемого экземпляра является его небольшой размер по сравнению с известными аналогами в регионе (см.: [Бердников, Лохов, 2013; Леонтьев, Герман, 2016] и др.).

Общий вес предметов клада составляет 1 350 г.

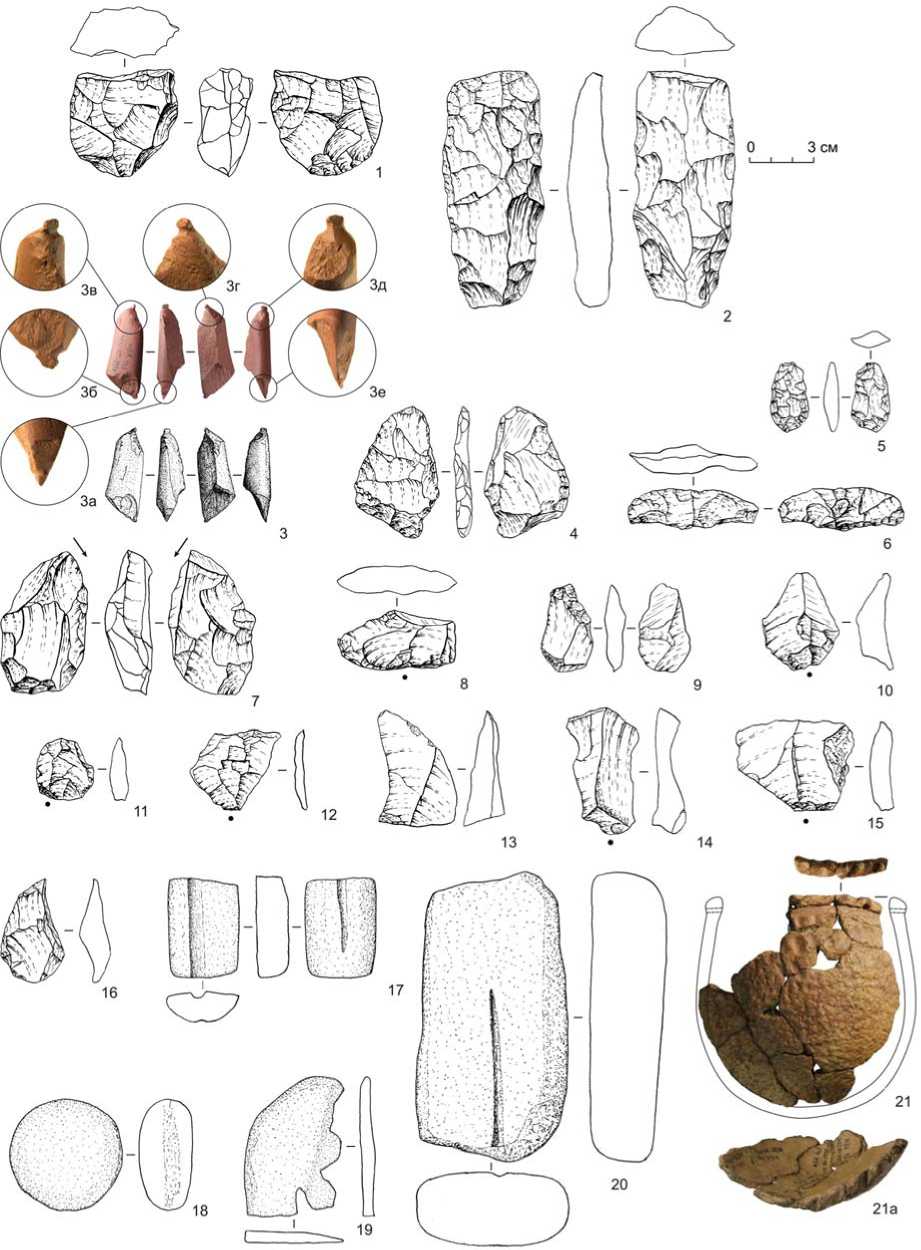

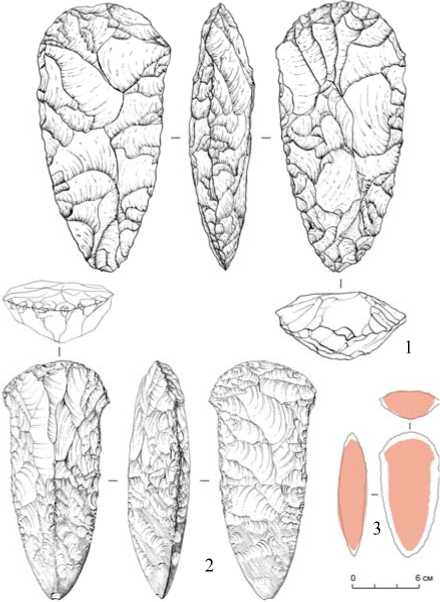

Клад № 2 состоял из заготовки и законченного экземпляра тесла с ушками 4. Предметы зафиксированы на северо-западной периферии распространения культурного слоя в глубине террасы. В зоне нахождения

Рис. 3. Предметы клада № 2 комплекса Проспихин-ская Шивера IV: 1 – заготовка тесла; 2 – тесло с ушками; 3 – сопоставление размеров изделий (уменьшенное), цветом выделен контур законченного орудия ( 1 – 3 – камень)

этого клада, как и клада № 1, отмечена небольшая концентрация находок, залегающих на различных высотных отметках. Изделия располагались рядом, на одном уровне, на глубине ~ 20–25 см от дневной поверхности. Предметы отмечены в подошве культурного слоя, в месте фиксации искусственная яма не прослеживалась.

Артефакты выполнены из серого роговика, покрыты тонкой коркой (видоизменение внешней поверхности?) бледно-сиреневого цвета, препятствующей фиксации микроследов износа. На лезвии законченного тесла сохранились негативы мелких, коротких сколов, предположительно, утилитарного характера. Обушковое ребро сглажено в центральной части. Массивность изделий позволяет предполагать их использование в качестве наконечника пешни для колки льда [Волков, 1999. С. 42–46].

Бифасиально обработанная заготовка тесла (рис. 3, 1) без макроскопически читаемых следов использования имеет каплевидную (сужается к лезвию) форму. Сечение и про- филь асимметрично линзовидные – спинка более выпуклая. Лезвие не оформлено. При-лезвийная часть конвергентно сужается, угол схождения фасов здесь составляет примерно 50–70°. Обух округлый. Вес изделия 1 750 г.

Массивное тесло с ушками (рис. 3, 2 ) имеет в плане вытянуто-подтреугольную (сужается к лезвию) форму. Сечение изменяется от треугольного в прилезвийной и медиальной частях до трапециевидного в обушковой. Профиль асимметрично линзовидный – спинка более выпуклая. Лезвие конвергентно остроконечное, имеет угол заточки ~ 70–80°. Обух округлый, переходит в треугольные в плане ушки, одно из которых немного сломано. Тесло выполнено посредством бифасиальной разноразмерной оббивки и глубокой шлифовки в прилезвий-ной части. Вес изделия 1 380 г.

Следует отметить важное обстоятельство для изложенных материалов: связь кладов и культурного слоя не выражена, что обусловлено компрессионным характером последнего, включающего неразделимые находки широкого культурно-хронологического диапазона, в частности изделия, аналогичные предметам из кладов. Какие-либо контекстуальные связи кладов с хозяйственнобытовыми участками древнего поселения пока не прослеживаются.

Компактное залегание предметов клада № 1 позволяет предполагать, что первоначально они были размещены в ограниченной полости. При этом вытянутость укладки, ее наклонное положение в разрезе и разноориентированное залегание изделий могут быть объяснены смещением изначальной, более компактной и более высокой укладки вещей в эластичной органической емкости. Предположительно, смещение происходило в направлении восток-юго-восток от наиболее крупных и тяжелых предметов, лежавших на ее дне (?).

Состав клада многокомпонентный, он представлен орудиями деревообработки, заготовками и неидентифицируемыми изделиями из камня, не несущими следов использования, а также инструментами для камнеобработки. Оригинальной компонентой набора является фрагмент керамического сосуда.

Орудия и заготовки представлены элементами различных технологических контекстов. В двух случаях в качестве орудий

(№ 6 и № 8) использовались неудачные (испорченные) заготовки (?). Наиболее многочисленную группу предметов составляют сколы и отщепы из однотипного кремнистого сырья. Морфометрическое разнообразие сколов, которые использовались в качестве орудий, отсутствие аппликационных связей между ними и разнообразие окраски дают основание предположить их получение как минимум из двух различных изделий (блоков) либо в процессе изготовления какого-то одного изделия, но в ходе различных технологических стадий. Так или иначе, в данном случае наблюдается целенаправленная выборка сколов. Судя по всему, ключевую роль при ее составлении, как и при отборе модифицированных форм (№ 6–9), играли высокая твердость 5 и прочность сырья.

Наибольшее число орудий, входящих в состав клада, использовались для обработки древесины. Обращает на себя внимание широкий функциональный перечень этого инструментария: для скобления, строгания, пиления, резания, сверления, шлифовки. Можно допустить, что такой набор орудий применялся для серийного изготовления какого-то одного типа изделий, например древков стрел. На эту мысль наводит наличие в кладе желобчатого абразива, который в отечественной историографии традиционно называют «выпрямителем древков стрел». Насколько можно судить по форме желобка на плоском фасе абразива, эта часть орудия использовалась для шлифовки прямых, имеющих равномерную толщину деревянных стрежней. Форма желобка на выпуклом фасе абразива указывает на его формирование при обработке шилообразных предметов, вероятно, на финальной стадии обработки [Семенов, 1957. С. 172].

Остается неясной функция предмета с оформленными противолежащими выступами (№ 3). Пазы-пропилы, формирующие выступы на выделенных его уголках, исходя из их формы, вероятно, предназначались для обработки (перемещения, протягивания) тонкого эластичного шнура или сухожилия на ограниченном участке, для чего был необходим точечный рабочий элемент.

Инструментарий для изготовления-обработки изделий из камня представлен не- большим отбойником и двумя абразивами. Область применения крупного брусковидного абразива связана как с площадной шлифовкой уплощенных поверхностей, для чего использовались широкие и боковые плоскости изделия, так и с пришлифовкой отжимных площадок [Харевич и др., 2013]. На это указывает форма как минимум одного из желобков с асимметричным V-образным сечением, изменяющимся на разных участках.

Обозначить функцию крупного фрагмента сосуда в составе набора затруднительно. Допустимо предположение, что предмет использовался в качестве низкой открытой емкости (см. рис. 2, 21а ). Если учесть, что на обширной изученной площади поселения другие части этого сосуда найдены не были, то можно сделать вывод о преднамеренном включении фрагмента в состав клада. Это также свидетельствует о том, что предметы для клада № 1 собирались не с территории самого поселения, а на стороне.

По отношению к предметам, составляющим клад № 1, применимо понятие «ранцевый набор», под которым подразумевается небольшое количество специально отобранных каменных инструментов и заготовок, переносимых в компактной емкости, традиционно интерпретируемых как личная собственность [Колесник, 2016]. А. В. Колесником отмечалось, что одной из характерных черт «ранцевого набора» является содержание в нем инструментов каждодневного использования без общей хозяйственной специализации [Там же]. Комплект клада № 1 не противоречит понятию индивидуального портативного набора, состав которого мог быть обусловлен различными текущими условиями хозяйственно-производственной необходимости и включать как серийные экземпляры орудий одной функциональной группы, так и «запасные» заготовки орудий.

В клад входят предметы, находящие широкие аналогии в материалах памятников голоцена юга Средней Сибири, что затрудняет узкую датировку объекта. Наиболее информативным для определения возраста клада является керамический сосуд аплин-ского типа. Хронологические рамки бытования данной керамики в Северном Приангарье в настоящее время предложены предварительно, на основании геологического возраста культуровмещающих отложений с ряда местонахождений. Данная по- суда соотносится с финальным этапом неолита (~ 5500 (5000) – 4000 л. н. 6) [Бердников, Лохов, 2013], что выступает основным аргументом в пользу предварительной датировки клада.

Предметы из клада № 2, заготовка и законченное тесло (пешня?) со следами утилитарного износа, идентичны по сырью, технологии изготовления и морфометрической норме, что позволяет предположить их изготовление одним мастером. Близость изделий отмечается в метрических параметрах, форме лезвия и обуха, асимметричности профиля с «поднятием» продольной плоскости изделия в обушковой части, использовании приема продольной длинной оббивки по спинке с обушкового ребра. Заготовка тесла представляет собой изделие на стадии подготовки бифасиальной преформы с регулярным рельефом и сплошным бифасиальным ребром. «Интервал», отделяющий заготовку от законченного орудия, заключается в бифасиальной доводке общего абриса, оформлении лезвия и ушек. Из линзовидной в сечении заготовки крутой оббивкой по спинке изделия в дальнейшем было бы сформировано треугольное сечение будущего орудия, практически без изменения его толщины. Сопоставляя размеры изделий (см. рис. 3, 3 ), можно заключить, что необходимая толщина тесла задавалась на стадии заготовки, метрические характеристики которой изменялись в последующем незначительно за счет небольшого уменьшения ширины и длины формы. В ходе последней стадии производства, судя по имеющемуся готовому орудию, происходила шлифовка прилезвийной части – окончательное формирование лезвия. Таким образом, изделия клада представляют собой последовательные стадии одной технологической цепочки и позволяют говорить об отдельно взятой модели изготовления крупных тесел с ушками.

Клад № 2 из культурного слоя поселения Проспихинская Шивера IV сопоставляется с аналогичными наборами, включающими каменные рубящие орудия, из Нижнего Приангарья [Гревцов и др., 2010; Адамов и др., 2011; Привалихин, 2011] и других территорий (см., например: [Bradley, 1990. P. 43–73; Колесник, 2012. С. 40–41; Сериков, 2016. С. 25–26] и др.). Вместе их можно рассмат- ривать как специфический поликультурный тип кладов, связанных с депонированием рубящих орудий.

Рубящие орудия с ушками имеют широкие хронологические рамки и морфотехнологическую вариативность. На территории Средней Сибири они достоверно зафиксированы в мезолитических (раннеголоценовых) и неолитических контекстах поселенческих и погребальных комплексов [Липнина и др., 2013; Макаров, 2015]. Полученные по материалам местонахождения Усть-Ёдарма II (Нижнее Приангарье) данные абсолютного датирования 7 указывают на бытование в регионе рубящих орудий с ушками как минимум до позднего неолита [Липнина и др., 2013. С. 85]. Учитывая состав культурного слоя комплекса Проспихинская Шивера IV, не содержащего маркирующих мезолитических изделий, следует принять неолитическую датировку клада № 2.

Специальное изучение феномена кладов каменных орудий в археологии неолитических охотников, рыболовов, собирателей Нижнего Приангарья находится в настоящее время в начальной стадии. Многокомпонент-ность данного вида источника предполагает перспективность дальнейших исследований как в плане их специального археологического изучения, так и в рамках сопряженных тематик.

Рассмотренные клады из комплекса Про-спихинская Шивера IV как отдельные объекты различной хозяйственно-производственной деятельности находят свое место в широком круге вопросов, связанных с изучением стратегий поведения и жизнеобеспечения населения Нижнего Приангарья неолитической эпохи. При большом спектре возможных интерпретаций данной категории объектов становится очевидной необходимость их детального и комплексного изучения. В каждом отдельном случае кроме морфологического описания изделий, входящих в набор кладов, следует проводить функциональные и другие исследования, что в сумме с изучением других категорий объектов позволит накопить источниковую и аналитическую базу для создания моделей жизнеобеспечения древних людей, «функционирования» каменных индустрий голо- цена, их места на культурно-хронологических шкалах.

Список литературы Клады эпохи неолита на комплексе Проспихинская Шивера IV в Нижнем Приангарье

- Абдулов Т. А., Абдулов А. Т. Результаты спасательных археологических работ на многослойном геоархеологическом объекте Ручей Дубинский I//Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2015. Вып. 4. С. 5-18.

- Адамов А. А., Данилов П. Г., Турова Н. П. Результаты полевых работ на стоянке Окуневка (Северное Приангарье)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. Т. 17. С. 350-353.

- Бердников И. М., Лохов Д. Н. Сетчатая керамика аплинского типа//Изв. Иркут. гос. ун-та. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология. 2013. № 2 (3). С. 72-83.

- Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. М.: Прогресс, 1990. 368 с.

- Ветров В. М. «Клад» каменных изделий в устье Юмурчена//Дуловские чтения 1997 года (Секция археологии и этнографии). Иркутск: Листок, 1997. С. 51-55.

- Волков П. В. Трасологические исследования в археологии Северной Азии. Новосибирск: Изд-воИАЭТ СО РАН, 1999. 192 с.

- Гревцов Ю. А., Лысенко Д. Н., Галухин Л. Л. Спасательные работы Берямбинского отряда Богучанской археологической экспедиции ИАЭТ СОРАН в 2010 году//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. Т. 16. С. 509-514.

- Деревянко А. П., Цыбанков А. А., Постнов А. В., Славинский В. С., Выборнов А. В., Зольников И. Д., Деев Е. В., Присекайло А. А., Марковский Г. И., Дудко А. А. Богучанская археологическая экспедиция: очерк полевых исследований (2007-2012 годы)//Тр. Богучанской археологической экспедиции. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. Т. 1. 564 с.

- Колесник А. В. Портативные кремневые «клады-приношения» каменного века и энеолита. Аспект Юго-Восточной Украины//Донецький археологiчний збiрник. Донецьк: Вид-во Донецьк. ун-ту, 2012. № 16. С. 29-46.

- Колесник А. В. Ранцевые наборы кремневых инструментов каменного века как отражение феномена индивидуальности (к постановке вопроса)//Вестн. Моск. ун-та. Серия 23: Антропология. 2016. № 2. С. 121-127.

- Леонтьев С. Н., Герман П. В. Керамика аплинского типа в археологических материалах острова Сергушкин (Северное Приангарье)//Древние культуры Монголии, Байкальской Сибири и Северного Китая. Красноярск: Изд-во Сиб. федер. ун-та, 2016. Т. 1. С. 66-73.

- Липнина Е. А., Лохов Д. Н., Медведев Г. И. О каменных топорах «с ушками» -цапфенных топорах Северной Азии//Изв. Иркут. гос. ун-та. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология. 2013. № 1 (2). С. 71-101.

- Людников В. О. «Клад» каменных изделий со стоянки Ручей Акимов (Северная Ангара)//Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири. Улан-Батор: Изд-во Монг. гос. ун-та, 2012. Вып. 3. С. 61-67.

- Макаров Н. П. Каменные топоры с ушками севера Средней Сибири//IV Северный археологический конгресс: Материалы. Екатеринбург: Альфа Принт, 2015. С. 85-87. Мартынов А. И., Шер Я. А. Методы археологического исследования. М.: Высш. шк., 1989. 223 с.

- Марченко Ж. В., Гришин А. Е., Гаркуша Ю. Н. Работы 1-го и 2-го Пашинских отрядов в 2010 году (Кежемский район Красноярского края)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. Т. 16. С. 559-564.

- Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М.: ООО «А ТЕМП», 1999. 944 с.

- Привалихин В. И. Клад каменных артефактов эпохи неолита стоянки и могильника Сергушкин-1, пункта «А»//Второй век подвижничества. Красноярск, 2011. С. 152-162.

- Привалихин В. И., Оводов Н. Д., Мартынович Н. В. Нижнереченский клад орудий и изделий из рога и кости раннего бронзового века Северного Приангарья//Древности Приенисейской Сибири. Красноярск: РИО КГПУ, 2003. Вып. 2. С. 75-77.

- Роговской Е. О., Кузнецов А. М. Депозиты многослойного местонахождения Остров Лиственичный (Северное Приангарье)//Изв. Иркут. гос. ун-та. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология. 2014. Т. 9. С. 77-102.

- Семенов С. А. Первобытная техника (опыт изучения древнейших орудий и изделий по следам работы). М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. 240 с. (МИА, № 54).

- Сериков Ю. Б. Сакральный аспект кладов каменных изделий на территории Урала//Народы и религии Евразии. 2016. № 9. С. 7-29.

- Советская историческая энциклопедия/Гл. ред. Е. М. Жуков. М.: Сов. энциклопедия, 1965. Т. 7. 394 с.

- Толстова М. В. Депозит каменных наконечников стрел с местонахождения Акимов Ручей//Сибирская археология и этнография: вклад молодых исследователей: Материалы LVI Рос. археолого-этнографической конф. студентов и молодых ученых. Чита, 2016. С. 100-101.

- Харевич В. М., Князева Е. В., Стасюк И. В. Новый тип абразивных инструментов (по материалам голоценовых комплексов Северного Приангарья)//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2013. Т. 12, вып. 7: Археология и этнография. С. 77-86.

- Харевич В. М., Стасюк И. В., Акимова Е. В., Кукса Е. Н., Махлаева Ю. М., Горельченкова О. А., Томилова Е. А. Итоги изучения стоянки Усть-Кова I (пункт 2) в Северном Приангарье//Изв. Иркут. гос. ун-та. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология. 2014. Т. 9. С. 126-140.

- Цветкова И. К. Ритуальные «клады» стоянки Володары//Памятники древнейшей истории Евразии. М.: Наука, 1975. С. 102-111.

- Bradley R. The passage of arms. An archaeological analysis of prehistoric hoards and votive deposits. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 234 p.