Классические и цифровые подходы в государственном управлении в условиях пандемии коронавируса

Автор: Ирхин Ю.В.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Теории политики, экономики и управления

Статья в выпуске: 3 т.12, 2020 года.

Бесплатный доступ

Введение: сегодня возрастает значение цифровой ориентированности экономики, планирования и управления в целом, его социальной направленности и ответственности. Цифровые технологии призваны сыграть существенную роль в становлении современного общества, его управлении, развертывающейся индустриально-технологической революции, снятии критических пределов социального неравенства. Становится очевидным, что экономические лидеры будущего - лидеры цифровые, технологические. Важно понимать, сами по себе цифровые технологии в целом и цифровые платформы в частности могут по-разному, с различной экономической и социальной эффективностью использоваться в тех или иных управленческих моделях, государственных политиках. Цель: анализ потенциала и трансформаций классических и цифровых подходов в государственном управлении в условиях современного мирового пандемического и структурного кризиса. Методы: компаративистский анализ; неоинституциональные, сетевые, коммуникативные, культурологические и ценностные подходы в изучении государственно-управленческих парадигм; моделирование. Результаты: в ходе исследования были проанализированы новые тенденции в трансформации классических и цифровых подходов в государственном управлении. Практически все традиционные подходы в государственном управлении актуализируют широкое использование цифровых технологий. Показано, что целенаправленное использование российским государством современных цифровых технологий (порталы gosuslugi.ru, mos.ru и др.), политика целенаправленной поддержки промышленности и соответствующих социальных групп и слоев в значительной степени способствовали противодействию негативным последствиям пандемического кризиса 2020 года. Выводы: цифровые технологии и платформы, при их рациональном использовании, на практике дают возможность реальной оптимизации управленческих процессов. Наиболее эффективным в условиях борьбы с последствиями мирового пандемического и структурного кризиса является применение цифровых технологий в парадигме постнеокейнсианских подходов, предполагающих повышение регулирующей роли государства, его постоянную и по сути мгновенную обратную связь с остальными субъектами и объектами управления, соответствующую социальную политику. Опыт ряда стран, в которых государственная поддержка экономики была недостаточно эффективной, а также наблюдалась разобщенность общества, показал, что при таких параметрах быстро преодолеть негативные экономические последствия пандемического и структурного кризиса не получится.

Государственное управление, цифровые подходы в государственном управлении, пандемия коронавируса, постнеокейнсианство

Короткий адрес: https://sciup.org/147246662

IDR: 147246662 | УДК: 354:004 | DOI: 10.17072/2218-9173-2020-3-367-384

Текст научной статьи Классические и цифровые подходы в государственном управлении в условиях пандемии коронавируса

Новая постиндустриальная волна, связанная с ней цифровая парадигма и логика общественного развития ставят перед нами вопросы, решение которых требует выработки инновационных подходов. Возрастающее значение в изменяющемся и усложняющемся мире отводится эффективному использованию цифровых технологий в политическом, государственном, бизнес-управлении (Бодрунов, 2016; Бодрунов, 2019).

Резкое ускорение вычислительных мощностей означает, что инновации не только ускоряются, но и проникают в новые сектора и приводят к массовым изменениям в системах, включая правительственные. На Всемирном экономическом форуме в Давосе был представлен список ключевых технологий четвертой промышленной революции, в который вошли новые вычислительные мощности обработки, доставки и хранения данных, аналитика больших данных, телемедицина, Интернет вещей, технологии распределенного реестра (блокчейн), искусственный интеллект и др. Эти технологии уникальны по сочетанию их масштабности и охвата, взаимосвязанности и скорости адаптации. Темп происходящих изменений носит экспоненциальный характер, то есть открытый, цифровой, глобальный, стремительно ускоряющийся, в отличие от существовавшего до него линейного – закрытого, аналогового и локального. Речь идет о новой экономике и управлении (Бодрунов и Гэлбрейт, 2017). Будущий цифровой мир на уровне национальных государств, безусловно, ставит проблемы формирования как его лидеров, так и аутсайдеров, технологий для человека и/или над человеком.

Вызовы цифровой революции и соответствующие новые требования к уровню и качеству государственного управления, государственно-управленческих решений предполагают осуществление целого комплекса мер в этих направлениях.

Особую роль цифровые подходы призваны сыграть в условиях необходимости преодоления последствий современного мирового пандемического экономического кризиса.

На наш взгляд, следует изучать и учитывать амбивалентные эффекты и ценности основных (доцифровых) управленческих моделей, позитивные и негативные качества которых будут в той или иной степени имманентно воспроизводиться (и/или сниматься) в современных цифровых подходах к управлению.

МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ

В основе методологии исследования лежит сравнительный анализ различных подходов в государственном управлении с учетом использования цифровых технологий, а также кейнсианских методик и практик. Анализируются и сравниваются потенциал и генезис классических моделей государственного управления и их перспективы (Сморгунов, 2012; Сморгунов и Шерстобитов, 2014). К таковым в рамках данного исследования относим следующие модели: административная (эффективная бюрократия), новый государственный менеджмент, публичное управление, включающее сетевые подходы. Мы обращаем внимание на их потенциал и особенности в соответствующих государствах и политических режимах. В идеале, речь может идти не об одном оптимальном подходе, а скорее о разумном их синтезе, при соответствующих доминантах (Carver and Turkmen, 2017).

Цифровые технологии задействованы сейчас практически во всех государственно-управленческих практиках (Ильичева и Комаровский, 2018, с. 38–40). Особо можно выделить «парадигму цифрового правительства» (Петров и др., 2018; Савин и др., 2015). В данной статье цифровые подходы рассматриваются в узком смысле, как использование цифровых платформ.

В условиях мирового экономического кризиса при реализации любого управленческого подхода возрастает роль государственного регулирования. Существующие практики государственного управления, в силу объективной необходимости и учета исторического опыта преодоления кризисов, начинают опосредоваться неокейнсианскими подходами. Как заключил З. Д. Картер, на некоторое время многие управленцы в той или иной мере «становятся кейнсианцами» (Carter, 2020, p. 72).

Принципы кейнсианства, как известно, включают:

-

- ведущую роль государственного, «умного» регулирования экономики и соответствующих сфер общества;

-

- учет инфляции;

-

- мониторинг безработицы;

-

- контроль процентной ставки, спроса-предложения;

-

- целенаправленное формирование эффективного спроса;

-

- учет темпов развития/падения экономики (доходов и сбережений), ожиданий рынка;

-

- понимание значения качества институтов и др. (Кейнс, 2007).

В разных кейнсианских подходах делаются различные акценты на указанные выше принципы.

Кейнсианскую мысль о необходимом и умном повышении роли государства в условиях кризисного и посткризисного развития подчеркивает известный американский исследователь Н. Талеб (Талеб, 2015; Талеб, 2020): «Мы нуждаемся в государстве, чтобы оно обеспечивало главную ценность – безопасность людей. В период пандемии государство должно брать на себя управление всеми мерами, которые позволят добиться этой цели» (Талеб, 2020, с. 45).

Мы полагаем, что, учитывая характер беспрецедентных по масштабу мер поддержки экономики и общества, предпринятых государствами в период пандемии коронавирусной инфекции, а также широкого использования цифровых технологий, можно говорить о новом этапе кейнсианства как учения, обозначив его как постнеокейнсианство.

В подобной ситуации на первый план среди антикризисных мер выдвигаются программы поддержки доходов населения и одной из главных становится концепция безусловного базового дохода, нисходящая к идеям Т. Мора, Т. Пейна и общей логике Дж. Кейнса об эффективном спросе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сравнительный анализ генезиса классических моделей государственного управления

Одним из классических подходов к государственному управлению исповедует административная школа, точно определяющая функции каждой должностной категории в алгоритме: предвидение, организация, распорядительство, координация и контроль. Неоадминистративная модель акцентирует внимание на профессиональных и лидерских качествах управленческих кадров, использовании новейших информационных технологий, централизованной (подчас частично авторитарной), но эффективной системе принятия управленческих решений, умном взаимодействии государства с бизнесом при решающей роли первого, умении работать в национальной и международной конкурентной рыночной среде и на разумной передаче части полномочий на нижние уровни власти (Вильсон, 2003).

Опыт эффективного использования неоадминистративной модели в условиях авторитаризма, в частности, демонстрируют государства Дальнего Востока (Morse, 2012). Так, эффективное противодействие угрозам всемирного пандемического кризиса оказала Китайская Народная Республика, сумевшая добиться концентрации усилий всего общества под единым государственнополитическим руководством и при его взаимодействии с бизнесом. Падение ВВП Китая остановилось уже во втором квартале 2020 года, и по годичному итогу экономика страны, очевидно, окажется в плюсе (по прогнозам – 1 %). Для сравнения: падение всего мирового ВВП прогнозируется Всемирным банком и Международным валютным фондом на 4,9 %, стран ЕС и США – на 8–12 %, России – на 6,6 %1. В США объем экономики во втором квартале 2020 года сократился почти на треть, что потребовало резкого вливания нескольких триллионов долларов в банковский и иные сектора. Соответственно, последовали предупреждения со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) о возможном росте инфляции до 4 % к концу года.

Другой управленческий подход – новый государственный менеджмент (new public management) – фокусирует внимание на вопросах эффективности и результативности деятельности органов государственной власти, полез- ности ее результатов для граждан. Этот подход потребовал разработки ряда программ преобразования политико-административных отношений, государственной службы, формирования «электронного правительства», подбора и подготовки кадров стратегического менеджмента и др. Переход к модели new public management способствовал стабилизации управления, снизил государственные расходы. Его проблемной стороной являются: спорный учет услуг и достижений через систему индексов и монетизацию общественных благ, недооценка значимости вопросов социальной справедливости, увеличение имущественного разрыва в доходах различных слоев общества, упрочение позиций части бюрократии, в ряде случаев – негативный эффект частной монополии (Osborne and Gaebler, 1993). Так, опыт борьбы с пандемией в США и некоторых европейских странах, что распространенные там частные клиники просто не справлялись с нагрузкой. В тех странах, где государство шире использовало административные методы, цифровые подходы и развитую общественную систему здравоохранения, результаты оказались лучше.

Следующим управленческим подходом стало достойное управление (good governance). В его рамках делается ставка на расширение государственного присутствия в экономике и обществе в целом, решение социальных проблем, повышение степени общественного участия в управлении. Специфика good governance проявляется в признании значимости институционального контекста того государства, в котором этот подход реализуется, стремлении преодолеть «иллюзию глобальной конвергенции» нового государственного менеджмента, которая привела к негативным результатам в ряде развивающихся государств. Достойное управление было разработано в структурах Всемирного банка и ООН и ориентировано в основном на развивающиеся страны, но его потенциал противоречил валютной политике Международного валютного фонда и был слабо использован. В отличие от нового государственного менеджмента, в этом управленческом подходе государству свойственна большая степень присутствия. И если первый рассматривает государство только в качестве «навигатора» политического процесса, то достойное управление отводит ему роль ведущего и полноправного партнера и участника принятия и реализации управленческих решений.

Дальнейшим развитием управленческих подходов стала идея публичного (объединенного) управления (public governance) как процессуального руководства со стороны государства всеми акторами управленческого процесса. В соответствии с принципом “from government to governance” («от правления к управлению как процессу») государство, бизнес и организации гражданского общества должны участвовать в координации властных и иных управленческих полномочий. Существенное значение при этом уделяется актуализации сетевых подходов и менеджмента публичных ценностей (Rhodes and Tiernan, 2014).

Общий смысл концепции “public governance” состоит в том, что государственное управление в современных условиях утрачивает прежнюю жесткость, детализацию и регламентированность; оно базируется не только на вертикальных, но и на горизонтальных связях между правительственными органами, бизнесом, ассоциациями гражданского общества. Публичное управление перспективно при использовании сетевых структур, технологий электронного правительства. В нем управление рассматривается как совокупность управленческих процессов с элементами обратной связи по линии: государство – бизнес – гражданское общество. В то же время данный подход на практике оказался сложным для реализации в части обеспечения эффективного взаимодействия указанных трех институтов и слабой подготовки необходимых управленческих кадров.

Публичное управление отличается как от классического администрирования, когда источником политических решений выступает исключительно политическое руководство, так и от чисто рыночного подхода, при котором каждый участник пытается максимизировать свою прибыль. Реализуясь посредством переговоров между государственными и негосударственными структурами, заинтересованными в совместных усилиях для достижения взаимоприемлемого результата, public governance потенциально способен эффективнее удовлетворять общественные потребности. Понятно, что такая система может институционализироваться лишь при взаимном доверии всех заинтересованных сторон, их соответствующей квалификации и др.

В последнее десятилетие в государственном управлении стали распространяться сетевые подходы, которые дополняют публичное управление. На смену иерархическим структурам бюрократии приходят сетевые структуры, опирающиеся на договорные отношения. Политическая сеть в управлении «есть система государственных и негосударственных образований в определенной сфере политики, которые взаимодействуют между собой на базе ресурсной зависимости в целях достижения согласия по интересующему всех политическому вопросу, используя при этом формальные и неформальные подходы» (Сморгунов, 2001, с. 108). Такую сеть составляют разнообразные государственные, частные, общественные организации и учреждения, которые имеют некоторый общий интерес. Различные сети по-разному взаимодействуют между собой и государственными организациями.

При этом базирующийся на принципах ресурсной коммуникации управленческий подход предполагает кооперативный характер принятия решений, когда составной частью интереса каждого действующего агента является интерес контрагента. То есть сетевое решение представляет собой синтез активности и ответственности партнеров, а не просто ролевых действий сторон, наделенных особыми полномочиями. Однако подчас сетевое политическое управление или взаимодействие подменяется обычной сетевой коммуникацией; сети есть, но они существуют лишь для обсуждения общих проблем.

Принципы и роль цифровой парадигмы в трансформации процессов государственного управления

Переход к обществу, основанному на знаниях и коммуникативных процессах, требует повышения роли когнитивных компонентов, смыслов, идей, ценностей, инновационных проектов в государственном управлении. Одними из таких ярко выраженных когнитивных и коммуникационных трендов выступают «электронное правительство», «электронная демократия», «электронный бизнес», их взаимодействие в системе «открытого правительства» (Lathrop and Ruma, 2019).

В современных условиях большое значение приобретают высокотехнологическая (цифровая) ориентированность среднесрочного и долгосрочного планирования и государственного управления в целом, социальная направленность политики . Цифровое управление выступает как технологически и когнитивно более сложный управленческий подход по сравнению с электронным, который имел и имеет ряд известных ограничений. Цифровой подход содержит в себе, с одной стороны, потенциал в части преодоления ряда классических управленческих болезней, но с другой – предпосылки усугубления технократическо-бюрократических управленческих недостатков, подчинения граждан воле цифровых стандартов.

Выделим ряд инновационных цифровых технологий, актуальность которых возрастает для системы государственного управления. Среди них:

-

1) необходимость дальнейшего развития и совершенствования современной, широко распространенной, повсеместно доступной и стабильно действующей сети Интернет как единой информационно-технологической основы управленческих процессов;

-

2) становление и последовательный генезис, совершенствование цифровой платформы (платформ) взаимодействия государственных служащих, бизнеса и граждан;

-

3) совершенствование технологий больших данных , выступающих необходимой предпосылкой для развития управления, основанного на цифровой информации, увеличение скорости передачи цифровых данных по сети Интернет, а также объема информации на инновационных носителях с использованием технологии 5G и 6G-сетей2;

-

4) дальнейшее развитие нейросетей (искусственного интеллекта), являющихся инструментом работы с большими данными, а также квантовых коммуникаций (квантовых сетей);

-

5) повсеместное распространение Интернета вещей как способа накопления данных, расширения и углубления информационно-управленческого пространства, взаимодействия человека и искусственной среды;

-

6) становление системы распределенного реестра (блокчейна) как одной из перспективных технологий для государственного и бизнес-сектора (Петров и др., 2018).

В русле цифрового управления следует говорить о массовой подготовке кадров, умеющих работать в дистанционном, платформенном режиме. У Интернет-пользователей и управленцев должен развиться «цифровой менталитет»: принятие и умение работать с цифровой (AR-дополненной, VR-виртуальной и MR-смешанной) реальностью. Важным становится увеличение числа управленцев, владеющих продвинутыми цифровыми навыками, предиктивным анализом и др.

Быстро реализовать широкую и глубокую цифровую трансформацию государства и общества достаточно сложно в силу технологических, управленческих, финансовых, ментальных и иных причин (Томин, 2019). Оче- видны трудности на пути реализации подхода «государство как цифровая платформа»: длительная разработка нормативных правовых актов и отсутствие необходимых компетенций у управленцев; естественное сопротивление ряда традиционных структур управления, если не учитывается их специфика и не проводится соответствующая переподготовка кадров; недостаточный уровень финансирования и внимания руководящих органов власти; недостаток опыта в построении подобного рода платформ и необходимых теоретикометодологических и методических разработок; определенная инертность части населения, которое слабо разбирается в современных информационных технологиях; недостаточное количество и качество данных в существующих хранилищах («все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано»); острые проблемы компьютерной, цифровой безопасности и др. (Trent and Stein, 2012).

Творческое и социально ответственное обучение цифровым подходам и их использование могут в значительной мере способствовать повышению качества современных государственно-управленческих решений и процессов (Kneuer and Milner, 2019) . Сегодня в государственно-управленческих и бизнес-структурах цифровые платформы стали привычными коммуникативными площадками для проведения видеоконференций. С декабря 2019 по апрель 2020 года число пользователей Zoom выросло с 10 до 300 млн в день3. Управление дополняется VR-технологиями для обучения персонала и проведения тренингов. В мире бизнеса существуют десятки типов цифровых платформ, которые позволяют работать с командой в виртуальной реальности, и каждая решает свой тип задач: переговоры, воркшопы, конференции, нетворкинг, тимбилдинг, взаимодействие с 3D-объектами. Большие данные и искусственный интеллект трансформируют систему образования, здравоохранения, занятости, характер финансового посредничества, услуг, общественную жизнь в целом.

Новым направлением развития информационной экономики и управления выступают глобальные платформенные компании. Их характерная черта – огромные объемы инвестиций и информации, контроль над базами данных сотен миллионов граждан по всему миру. Одним из основных источников дохода для большинства таких компаний является монетизация данных. Данные используются для привлечения рекламы непосредственно на платформы (Google, Facebook) или продаются другим компаниям. На рынок поступают все новые и новые продукты, способные извлекать данные из повседневной жизни индивидов («умные часы», медицинские гаджеты, «умные колонки», «умный автомобиль», «умный дом», современный робот и т.д.).

Широкое использование цифровых платформ становится важнейшим фактором коммерческого успеха. Сегодня крупнейшие по капитализации корпорации составляют преимущественно цифровые компании США (Amazon, Apple, Alphabet (владеет Google), Facebook, Microsoft, Netflix, eBay, PayPal) и КНР (Alibaba, Tencent, Baidu, Xiaomi, Didi Chuxing). Объем их капи- тализации (по нисходящей – от Amazon) составляет от 1 трлн до 50 млрд долл. Это результат умения концентрировать доступ к информации о глобальных интераудиториях и сетях пользователей, ее эффективно использовать (Срничек, 2019). Цифровые гиганты стали монополистами по предоставлению доступа к информации, что искажает функционирование рынка, ведет к монополистическим злоупотреблениям. В этой сфере ведется ожесточенная, в том числе и межгосударственная борьба, особенно между глобальными цифровыми кампаниями США и КНР. В этом контексте в переосмыслении нуждается антимонопольная политика в информационной сфере.

Алгоритмизация процесса принятия решений в различных сферах создает ситуацию непрозрачности и неподконтрольности действий государственных или рыночных акторов для гражданина, поскольку алгоритмические системы – это пресловутые «черные ящики», которые не всегда показывают то, как они получили результат. Постоянные утечки персональных данных миллионов пользователей, их передачи спецслужбам стали острейшей проблемой информационной и общественной безопасности.

Лауреат Нобелевской премии Ж. Тироль, выступая на Московском международном экономическом форуме, отметил: «Очень скоро большие данные и искусственный интеллект в корне преобразят нашу систему образования, здравоохранения, занятости, характер финансового посредничества, потребительские товары и услуги, политическую жизнь и многое другое. Все эти изменения могут оказаться к лучшему, а могут – и к худшему. В последнее время мы все чаще видим проявления разочарования и недовольства. В английском языке придумали даже специальный термин для обозначения этого феномена – techlash, от слов “technology” («технологии») и “backlash” («недовольство»). Все больше людей сегодня перестают доверять ведущим IT-компаниям и выражают озабоченность по поводу того, как те злоупотребляют своим положением на рынке и доступом к пользовательским данным. Не могут не беспокоить нас и угрозы для демократии и неприкосновенности личной жизни, возникающие в этой связи со стороны государственных игроков и технологических гигантов. Есть также риски, связанные с угрозой безработицы, и множество других вопросов. Если мы хотим, чтобы технологическая революция оправдала наши ожидания, всем этим волнующим общество вопросам необходимо уделить должное внимание» (Тироль, 2019, с. 114–115).

ОБСУЖДЕНИЕ

В условиях пандемического кризиса многие страны пошли по пути выплаты определенных фиксированных сумм большинству граждан. В некоторых государствах прямая финансовая поддержка имела социально направленный характер. Важно, что большая часть выплат производилась с помощью цифровых технологий. Например, в России услуга по оформлению единоразовой выплаты на детей в возрасте от трех до 16 лет в мае 2020 года стала самой популярной с момента запуска Единого портала госуслуг в 2009 году. По данным Минкомсвязи России, в пиковые моменты на портале оформлялось более трех тысяч заявлений на выплаты в минуту, а в среднем этот показатель составил полторы тысячи в минуту4. В условиях введения режима самоизоляции Пенсионный фонд Российской Федерации упростил назначение ряда пенсий и пособий и продлевал выплаты без участия граждан5.

Сегодня пользователями портала госуслуг являются более 100 млн граждан Российской Федерации6. Это открывает новые возможности для оптимизации государственного управления: от предоставления сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию России из зарубежных стран до организации электронного голосования во время выборов и т.д.

Во многих странах мира были сформированы фонды для преодоления экономического кризиса. В России подготовлен Общенациональный план восстановления экономики страны и доходов граждан, включающий в себя три стадии (адаптации, восстановления, активного роста) и предполагающий выход на рост ВВП на уровне не менее 2,5 % в годовом исчислении, снижение безработицы до уровня не более 5 %7. Примерная стоимость финансирования дополнительных антикризисных мероприятий – дополнительные пять трлн руб. (или значительная часть Фонда национального благосостояния).

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции в меньшей степени, по сравнению с кризисом 2008 года, используется политика национализации ключевых корпораций и банков. Однако и она имеет место. Например, правительство ФРГ одобрило предоставление авиаконцерну «Lufthansa» пакета финансовой помощи объемом до 9 млрд евро, благодаря чему государственный Фонд экономической стабильности (WSF) получит 20 %-ную долю в компании8.

Особую роль во время локдауна стали играть информационные корпорации, технологии «цифрового правительства», дистанционная работа и т.п. Достаточно сказать, что кризис практически не затронул информационные производства, транснациональные компании, предприятия и учебные заведения, эффективно использующие цифровые платформы. С 2005 года численность людей, постоянно работающих из дома, в мире выросла на 173 %9,

CD

|

g 0 я 2 & § 1 1 g & о s § £ |

я a (Xi О 2 § >■ S' |

я о 9 л * д я я я я В -&1 аг 5 |

«Н1 vo й я н Э й ян о и 8 Л Й л п К я я 8 |

я Я R « |

3 1 я в И 2 п ct Ан О У2 я Е в 8 2 Й д Й g fr S я i i 5 2 CO H § |

«3 О 3 О t <3 О О 45 СТ 3 * л ж о Ж х X о ^ X X о СТ £ ^ к* £ СТ Ст Ст Ст * £ X ж х ст х m X С/Г 1 ^ У ст ст X £ |

|

i § * « ни Л & 0 s |

В Ри та (X s |

Я к (X |

? я У Я Е я О U g & о я * В |S S |

О О и я h Н Ct о у я й я х s § о S я U ct о |

ct (X ^ Й g о (X ^ CT |

|

|

h 1 03 B |

н и а к К я |

Я п 0 8 S m Я |

Has® \О СЧ й я ОО О О 5 g а д й н х о С и и Я Я |

i $ £ 5 я й я я 2 я о о U 9 и 2 ^ X g S я о |

§ A t н w Soo s Й S ^ g о & ^ я ^O Л ct О ж Я и (X (X л (X к о а^ и я я я |

|

|

^ H я Q rt о H CX H к u |

3 Я Й § Я 2 н д 2 § Й У § § S с й § |

Ct I 5 К ct co £ S |

В i я g 9 §

9 Й Н 2 н Я X Я и § Я ct (X Я Л « л s С Ст Я VO |

5 1 i i § и Й * i в a а в Л ж Ж з | Oga |

’S я Ct со л <и о ё Р-1 <и ^ Я t в |

|

|

4) s s see a S о f ° s |

Ct Sus К я я |

1 ж H £ Й к R U g ° * s « s g Л О Я g £ Я m S |

О Н & Он S a S а ю я &< х л о ч о Н Я н |

Ct <11 § Я ^ о Сох Н Е Н я Е о у о В S Я Н О ж х К й я |

3 п У ^ 2 ^ « Ч н К 5 Я и В >s ^ 5 |

|

|

и G |

Я Я Й Ри < к |

s § ■а я н О Я g К 5 * |

>§ i о и Н ct О |

<и О R (X Я -®4 cl з!: |

а в 2020 году – двукратно и продолжает увеличиваться быстрыми темпами. В России в период самоизоляции количество сотрудников на удаленной работе выросло в три раза – до 6 млн чел.10 На дистанционное обучение перешли все вузы и большинство школ страны.

Пандемический кризис, создав огромное количество проблем (падение производства, увеличение безработицы и др.), явился в то же время катализатором структурных реформ. Сейчас зарождаются элементы новой реальности – постреальности – связанные с принципиально новыми технологиями и их противоречивым воздействием на общество. Роль государственного управления в этих условиях состоит в том, чтобы, учитывая наметившиеся тенденции структурных технологических и иных преобразований, направлять и контролировать их совместно со всеми акторами общественного развития в целях как ускорения экономического роста, так и повышения благосостояния граждан.

Итак, в зависимости от характера политического руководства страны, этапа ее развития, стратегических целей, избранных принципов (неолиберальных, неоконсервативных и др.), особенностей управленческой элиты, международной ситуации и др. в государственном управлении используются различные элементы рассмотренных выше подходов, учитываются их особенности на различных уровнях управления (Lachapelle and Onate, 2018). В качестве базисных обычно выступают новый государственный менеджмент и публичное управление, при использовании элементов других теоретических подходов и все активнее – на основе технологий и принципов «цифрового государства». В новых постиндустриальных странах Востока распространены также неоадминистративные подходы.

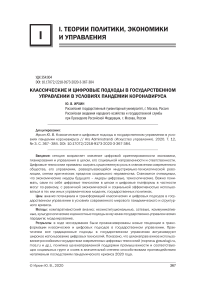

Ниже приведена сводная таблица, отображающая результаты анализа основных теоретических подходов в государственном управлении (см. табл.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренные выше подходы к пониманию государственного управления полезны для анализа и разработки государственной политики будущего. При этом целесообразно исходить из их комплексного восприятия и осмысления, а также соответствующейакцентировки подходов в зависимости от конкретных условий и задач исследования (Irhin, 2011). Необходим сдвиг исследовательского интереса с формального анализа государственных институтов на изучение объективных факторов эффективности управления и управляемости. Только умелое использование сильных сторон теоретических подходов: административного (эффективная бюрократия), нового государственного менеджмента (включая неолиберальную модель с акцентом на рынки, контракты и аутсорсинг), публичного управления (с контролем за финансовыми рынками, поддержкой национального производства, ориентацией на подлинно публичные ценности, противодействия санкциям, повышения национального потребительского спроса и др.) может дать синергетический эффект и способствовать совершенствованию системы государственного управления. В условиях пандемического кризиса принципиально важным является рациональное использование современных кейнсианских методов, опосредованных цифровыми технологиями и ответственной, лидерской социально-экономической государственной политикой.

При этом важно избегать конфликта конкурирующих подходов, правильно их компилировать, творчески применяя к особым условиям конкретного государства, добиваясь его успешного развития. Оптимальный управленческий вариант: комплексное использование лучших достижений современных подходов и соответствующего национального управленческого опыта; широкое применение современных информационных, цифровых технологий с акцентом на развитие человеческого потенциала.

Не исключено, что проводимые ныне необходимые цифровые и особенно посткейнсианские преобразования могут иметь в известной степени временный характер, не меняющий принципы администрирования.

Список литературы Классические и цифровые подходы в государственном управлении в условиях пандемии коронавируса

- Бодрунов С. Д. Грядущее. Новое индустриальное общество: перезагрузка. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Ин-т нового индустр. развития им. С. Ю. Витте, 2016. 328 с.

- Бодрунов С. Д. Ответить на вызовы технологической революции: задачи, стоящие перед экономикой России XXI века // Научные труды Вольного экономического общества России. 2019. Т. 218, № 4. С. 62-69.

- Бодрунов С. Д., Гэлбрейт Дж. К. Новая индустриальная революция и проблемы неравенства. М.: Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова, 2017. 143 с.

- Вильсон В. Наука государственного управления // Классики теории государственного управления: американская школа / Под ред. Дж. Шафритца и А. Хайда / Пер. с англ. Т. И. Борисенко и др. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова, 2003. С. 24-43.

- Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное / Антология экономической мысли; пер. с англ. Е. В. Виноградовой и др. М.: Эксмо, 2007. 960 с.