Классификация факторов нестабильности в деятельности предприятий социально-культурной сферы

Автор: Байков Евгений Александрович, Копылова Надежда Николаевна

Журнал: Петербургский экономический журнал @gukit-journal

Рубрика: Теория и практика управления организационно-экономическими системами

Статья в выпуске: 4 (12), 2015 года.

Бесплатный доступ

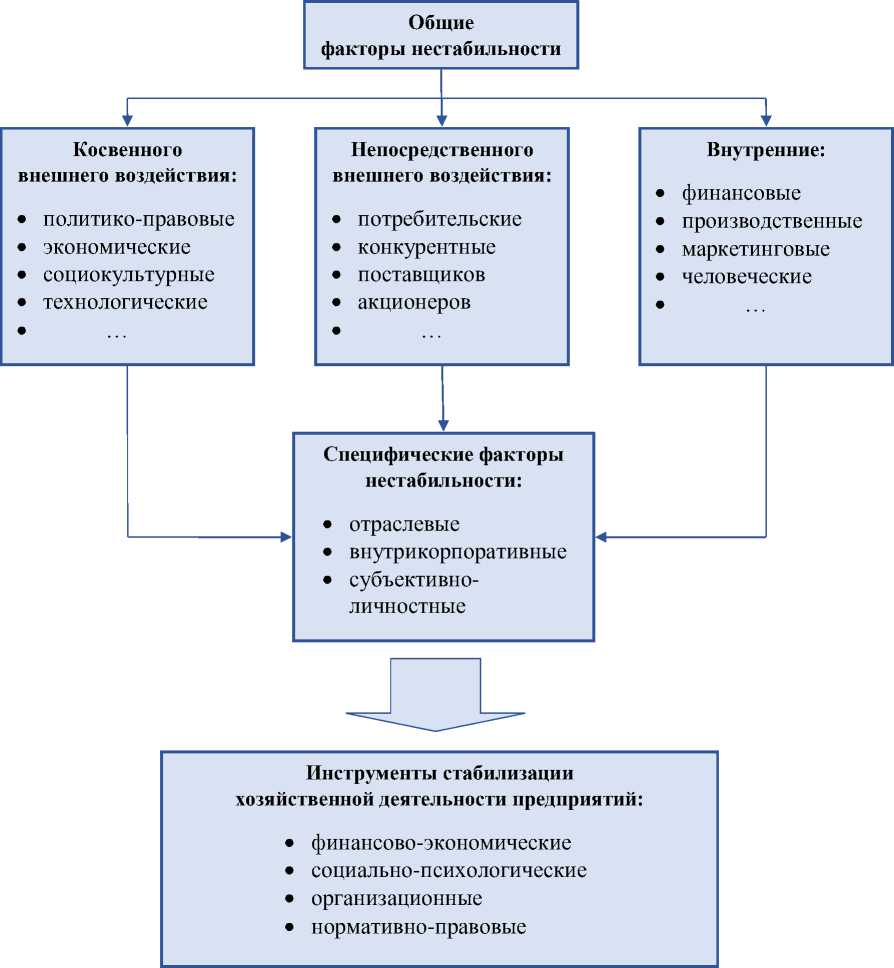

В статье анализируются основные внешние, внутренние и специфические факторы нестабильности деятельности предприятий в современных условиях. Обоснована классификация указанных факторов применительно к специфике хозяйствования организаций социально-культурной сферы. С учетом этого предлагаются инструменты стабилизации хозяйственной деятельности предприятий в условиях нестабильности.

Факторы нестабильности, классификация, социальнокультурная сфера, инструменты стабилизации

Короткий адрес: https://sciup.org/140128957

IDR: 140128957

Текст научной статьи Классификация факторов нестабильности в деятельности предприятий социально-культурной сферы

Экономическое развитие любых предприятий, в том числе и социально-культурной сферы, практически никогда не бывает стабильным. На практике все экономические системы имеют не равномерно поступательный, а циклический характер развития. Все экономические системы, организации, предприятия за период своего существования проходят этапы зарождения, роста, стабилизации или зрелости, спада. В этом, в первую очередь, уже и заключается нестабильность их функционирования в широком понимании. Но даже находясь на любом из этих этапов, деятельность каждого предприятия характеризуется определенными отклонениями от генеральной поступательной линии своего развития. Эти отклонения или колебания обусловливаются достаточно большим количеством разнообразных внешних и внутренних причин. Небольшие колебания считаются нормальным явлением и серьезных опасений у руководства предприятий, как правило, не вызывают. Повод для беспокойства возникает тогда, когда величины этих отклонений превышают принятые нормы, колебания превращаются в хронические либо они приобретают особо значимую роль с точки зрения их критичности для жизнедеятельности конкретных предприятий [1].

В связи с этим представляется настоятельно необходимым выявить полный спектр указанных внешних и внутренних причин нестабильности, привести их в систему и правильно классифицировать. Это позволит научно обосновать соответствующий комплекс контрмер и инструментов по их нивелированию и стабилизации деятельности предприятий.

При этом очень важно учесть специфику социально-культурной сферы, которая, безусловно, значительным образом влияет на хозяйственную деятельность предприятий этой сферы и, соответственно, на их стабильное функционирование в различных условиях обстановки.

Под социально-культурной сферой чаще всего понимается совокупность организаций, предприятий, учреждений, заведений и органов управления, осуществляющих производство, распределение, сохранение и организацию потребления товаров и услуг социально-культурного и информационного назначения, обеспечивая тем самым удовлетворение социально-культурных и информационных потребностей населения.

Состав социально-культурной сферы многообразен и неоднороден, по нему до сих пор нет единого толкования в научной литературе. В наиболее общем случае в состав социально-культурной сферы включают здравоохранение, социальное обеспечение, культуру и искусство, образование, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищно-коммунальное хозяйство, медиаиндустрию и т. д. [2].

Указанное выше предопределяет существенные особенности и отличия социально-культурной от материально-производственной сферы. А это, в свою очередь, обусловливает особенности условий хозяйствования в социально-культурной сфере.

К основным особенностям условий хозяйствования на предприятиях социально-культурной сферы с полным основанием можно отнести:

-

• значительное превалирование компонента предоставления услуг над производственной составляющей;

-

• хозяйственная деятельность осуществляется главным образом на предприятиях среднего и малого размера, что в большинстве случаев практически исключает корпоративный уровень управления;

-

• сочетание в социально-культурной сфере государственных учреждений и бизнес-структур обусловливает различную степень централизации, стандартизации и творчества в процессах управления и производства;

-

• использование в хозяйственной деятельности предприятий социально-культурной сферы значительно большего числа качественных и субъективных показателей, чем в сфере реального производства.

С учетом ранее проведенных исследований [1; 3; 4], а также всего вышеуказанного может быть предложена следующая классификация факторов нестабильности в деятельности предприятий социально-культурной сферы (см. рисунок). В соответствии с данной

Факторы нестабильности в деятельности предприятий социально-культурной сферы

классификацией факторы нестабильности в целом могут быть подразделены на общие и специфические, обусловленные характерными особенностями социально-культурной сферы.

К косвенным факторам внешнего воздействия на предприятия могут быть отнесены политико-правовые, экономические, социокультурные, технологические, образовательные, законодательно-юридические, экологические, природные и т. п. Политическая нестабильность в мире и обществе, локальные войны и вооруженные конфликты, высокий уровень террористической угрозы, чрезмерно жесткая налоговая политика, неэффективное антимонопольное и внешнеэкономическое законодательство – все это существенным образом может отразиться на деятельности любого предприятия. Примером неблагоприятных экономических условий могут явиться негативные тенденции изменения ВНП и ВВП, высокие ставки рефинансирования и кредитования, нестабильный курс национальной валюты, избыточное количество денег в обращении, высокий уровень инфляции и безрабо- тицы, неэффективный контроль над ценами и т. д. Социокультурные факторы также в определенной степени могут деструктивно воздействовать на ситуацию в организации: неблагоприятная социальная и демографическая структура населения, неэффективная межнациональная и миграционная политика, недостаточно высокий культурный и образовательный уровень населения, высокий уровень преступности и т. п. Недостаточно эффективная политика в сфере научно-технического прогресса и инноваций, недостаточные затраты на НИОКР, неэффективная защита интеллектуальной собственности, значительные сроки внедрения новых технологий и обновления идей, опасность техногенных катастроф – вот неполный перечень отрицательных воздействий на работу любого предприятия. Под образовательными факторами понимаются возможности имеющейся и перспективной образовательной системы по подготовке необходимого количества и с требуемым уровнем качества соответствующих квалифицированных специалистов. Законодательно-юридические факторы акцентируются на имеющемся и предполагаемом законодательстве, а также на соблюдении предприятием действующих законов и положений. В качестве экологических факторов имеются в виду воздействие предприятия на окружающую среду, проведение необходимых мероприятий по ее защите, а также возможные ограничения и изменения в связи с этим в его работе. Указанные факторы, имеющие негативный характер, с полным основанием также могут быть отнесены к факторам нестабильности внешней макросреды.

Изменения макросреды влияют на стратегические позиции предприятия на рынке, воздействуя на элементы микросреды –факторы непосредственного внешнего воздействия. Считается, что микросреда включает все заинтересованные группы, которые прямо влияют или находятся под непосредственным влиянием основной деятельности предприятия. Это, прежде всего, потребители (покупатели), конкуренты, поставщики, акционеры, кредиторы, профсоюзы, местные и иные организации. Большое число заинтересованных в деятельности предприятия групп создает сложности в управлении, связанные с тем, что каждая группа использует собственные критерии оценки эффективности функционирования предприятия, оценивает деятельность его руководства с точки зрения своих интересов. В той степени, в которой заинтересованная группа не удовлетворена результатами работы предприятия, она будет оказывать давление на него с целью изменения ситуации. Все это в конечном итоге может привести к нестабильности отношений указанных сторон, явиться факторами, которые могут стать при некоторых условиях определенными угрозами для динамичного развития и процветания предприятий.

Так, например, в этом плане потребители (покупатели) могут отличаться нестабильностью спроса, резко утратить покупательную способность или лояльность продукции, выпускаемой предприятием. Определенным поставщикам могут быть свойственны несвоевременность исполнения платежей, нестабильность заказов, а конкурентам – недобросовестная конкуренция, попытки создать монопольную конкурентную среду или вести ценовые войны. Акционеры могут оказывать избыточное давление на управление предприятием либо характеризоваться чрезмерной заинтересованностью в росте дивидендов, а кредиторы – ненадежностью выполнения условий контрактов, завышенными кредитными ставками. Профсоюзы, в свою очередь, необоснованно и несогласованно с администрацией могут ужесточать требования по вопросам уровня заработной платы, стабильности занятости, условий труда и т. д.

К общим факторам нестабильности функционирования предприятий, связанным с их внутренней средой, можно отнести следующие:

-

• факторы финансовой нестабильности;

-

• факторы нестабильности производства;

-

• факторы нестабильности маркетинговой среды;

-

• факторы нестабильности, связанные с персоналом;

-

• факторы нестабильности, обусловленные неэффективной системой управления;

-

• факторы нестабильности, связанные с низкой результативностью системы НИОКР.

Финансовая нестабильность – это материальное состояние предприятия, при котором невозможна бесперебойная работа всех его подразделений, благодаря необеспеченности собственными оборотными или внеоборотными средствами. Финансовая нестабильность подразумевает неспособность организации полностью обеспечивать не только непосредственно процесс производства, но и закрывать обязательства по имеющимся кредитам и займам [5]. Исходя из этого, финансовая нестабильность является главенствующим фактором по отношению ко всем остальным, относящимся к внутренней среде, с точки зрения определяющего воздействия на всю деятельность предприятия. Ведь финансы – это важнейший критический фактор и единый индикатор любого бизнеса. Посредством финансов осуществляется интегрирование всех специализированных функциональных компонентов предприятия (производства, маркетинга, управления персоналом, НИОКР и др.) в единую, целостную и стабильно функционирующую систему. И если главный связующий фактор – финансы – будет разбалансирован, то будет дестабилизирована и вся система, даже если все остальные функциональные подсистемы будут работать идеально.

В производственной сфере к наиболее часто встречающимся факторам нестабильности могут быть отнесены, например, недогрузка производственных мощностей, чрезмерно высокие затраты на производство продукции либо услуг, невысокая квалификация производственного персонала, неурегулированность взаимоотношений с поставщиками и другими партнерами по кооперации, несовершенная организационная структура управления производством и т. п. Сфера маркетинга также может характеризоваться определенными признаками нестабильности, которые могут быть связаны с изменениями предпочтений и снижением спроса потребителей, устареванием выпускаемой продукции (услуг) либо ее узким ассортиментным рядом, неналаженной системой сбыта, неэффективной рекламой и PR-деятельностью, неиспользованием современных инструментов интерактивного маркетинга, в том числе интернет-маркетинга, и т. д.

Факторы нестабильности в сфере управления персоналом могут предопределяться неэффективной системой мотивации и стимулирования работников, неурегулированностью трудовых отношений, наличием производственных и социальных конфликтов, неблагоприятными условиями и охраной труда, высокими текучестью кадров и абсентизмом и т. п.

Специфические факторы нестабильности предопределяются спецификой конкретной отрасли, к которой относится та или иная организация, внутрикорпоративными особенностями предприятия, а также субъективноличностными характеристиками менталитета и стиля управления его руководства.

Существуют общие факторы нестабильности, свойственные при определенных условиях той или иной отрасли. Таковыми, например, могут быть:

-

• стагнирующее состояние отрасли и недостаточные размеры рынка;

-

• отсутствие перспектив роста отрасли, нахождение отрасли на спаде ее жизненного цикла;

-

• монополистическая структура либо чрезмерные масштабы конкуренции в отрасли;

-

• недостаточно высокие барьеры входа в отрасль для новых конкурентов;

-

• размытость ключевых факторов успеха [1].

Как уже отмечалось ранее, социально-культурная сфера включает в себя достаточно разнообразный спектр отраслей. Следовательно, каждая из них может находиться только в свойственном ей состоянии, иметь свои перспективы развития и, соответственно, определенную стадию жизненного цикла. Это в свою очередь обусловливает те возможные факторы нестабильности, которые будут специфичными только для конкретной отрасли в определенных условиях хозяйствования.

Так, с определенным допущением применительно к современным экономическим условиям можно считать, что, например, такие отрасли, как здравоохранение и образование, можно отнести к стабильно развивающимся (зрелым), медиаиндустрию и сферу IT технологий – к динамично растущим, а жилищно-коммунальное хозяйство и туризм – к отраслям с временно застойными явлениями. Для каждой же из указанных разновидности отраслей, связанных с их жизненным циклом, будут характерны специфические факторы нестабильности. Специфика той или иной отрасли также предъявляет свои требования к ключевым факторам успеха в ней. Так, в качестве таких факторов успеха могут выступать высококвалифицированный персонал (например, в здравоохранении, образовании), разветвленная сбытовая сеть (в торговле, фармацевтике), инновационные и креативные технологии (в сфере IT и медиаиндустрии), благоприятный имидж (банковский сектор и туризм). Соответственно, при отсутствии ключевых факторов успеха либо их размытости у предприятий отрасли возможны серьезные проблемы с точки зрения стабильности их функционирования.

Внутрикорпоративные факторы нестабильности связаны, как правило, с существенными проблемами в корпоративной (организационной) культуре предприятия. Как известно, корпоративная культура является высшей формой организационной культуры. Все предприятия обладают организационной культурой (речь только может идти о той или иной степени ее развития, сильная она или слабая), но не все предприятия могут обладать корпоративной культурой. Сила или слабость корпоративной культуры проявляется, прежде всего, в ее составных элементах: культуре организации труда и производства; культуре условий труда; культуре управления; культуре управленческого общения; культуре взаимоотношений с клиентами, деловыми партнерами и акционерами; корпоративной этике; корпоративной коммуникационной культуре и этикете; фирменном стиле и стиле одежды. Каждый из указанных структурных элементов корпоративной культуры имеет свое самостоятельное значение, может при определенных условиях явиться фактором нестабильности и играет тем самым существенную роль в стабильном развитии практически любой организации. Важность сильной корпоративной культуры для успешного функционирования фирмы сегодня признана во всем цивилизованном мире. Все преуспевающие компании без исключения создали и поддерживают у себя ярко выраженные организационные культуры, наиболее соответствующие целям и ценностям компании и четко отличающие одну фирму от другой.

Специфичность корпоративных (организационных) культур, определяемых особенностями отрасли, проявляется также и в социально-культурной сфере. Этим предприятиям, как представляется, присущ целый ряд общих характерных особенностей, которые самым непосредственным образом обусловливают специфику их корпоративной культуры. Например, в медиаиндустрии к таким особенностям, в частности, можно отнести следующие:

-

• организационная структура многих предприятий строится не на принципах классической иерархии, а на принципах командного менеджмента, предусматривающих создание значительного числа управленческих и самоуправляемых команд;

-

• творческий и относительно свободный характер работы большинства сотрудников предприятий;

-

• необходимость использования работников, в подавляющем числе имеющих высокий профессиональный, интеллектуальный и образовательный уровень, творческий склад ума;

-

• конечный результат деятельности, как правило, увязывается с реализацией конкретных проектов, а не определенных временных плановых показателей [6].

Эти особенности, как видно, предопределяют специфичность корпоративных культур предприятий социально-культурной сферы и, следовательно, особым образом проявляются во внутрикорпоративных факторах нестабильности.

Субъективно-личностные факторы нестабильности определяются прежде всего менталитетом и стилем управления руководителей предприятий. На практике мы знакомы с массой примеров, когда высокие нравственные и духовные качества, интеллект и талант, грамотный стиль управления отдельных известных руководителей самого высокого ранга позволяли обеспечивать успех и победы в самых невероятных и сверхтяжелых ситуациях. Вместе с тем широко известны и такие харак- терные черты отдельных представителей российской «руководящей элиты», к сожалению, в том числе и в социально-культурной сфере, как: отсутствие нравственных императивов, умение урвать, нахальство, игнорирование правил игры, умение камуфлировать личные и групповые интересы, имитация «служения обществу», жестокость, беспринципность, наглость, беспощадность, изворотливость и пр. [7]. Вполне очевидно, что руководитель организации, обладающий определенным набором из таких качеств, с большой долей вероятности обрекает свое предприятие в определенной перспективе в лучшем случае на разбалансированную и нестабильную работу, а в худшем – на неуспех или недолговечное существование.

Таким образом, факторы нестабильности деятельности предприятий социально-культурной сферы могут быть классифицированы в общем плане на факторы косвенного и непосредственного внешнего воздействия, внутренние, а также специфические. Более подробная детализация указанных групп факторов в соответствии с приведенной классификацией дает возможность выявить те из них, которые будут свойственны определенному предприятию в конкретной отрасли, определить представляющие наибольшую угрозу и требующие первостепенного противодействия. Всесторонний анализ общих и специфических факторов нестабильности, присущих тому или иному предприятию, позволит обосновать комплекс соответствующих мер и инструментов, который обеспечит предотвращение или противодействие им в целях стабильной и эффективной деятельности предприятия в целом. Такой комплекс, очевидно, должен включать финансово-экономические, социально-психологические, организационные и нормативно-правовые составляющие. Только системный подход к решению вопросов эффективного функционирования предприятий в условиях нестабильности позволит им успешно действовать и процветать в современной рыночной экономике.

Список литературы Классификация факторов нестабильности в деятельности предприятий социально-культурной сферы

- Байков Е. А. Стратегическое управление предприятиями в условиях нестабильности. Стратегии. Планы. Дорожные карты: Монография. Saarbrucken (Deutschland):LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014.

- Фролова Т. А. Экономика и управление в сфере социально-культурного сервиса… URL: http://www.aup.ru/books/m204/1_4.htm (дата обращения: 15.11.2015).

- Байков Е. А. Организация стратегического планирования на предприятиях сферы услуг в условиях нестабильности//Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2013. № 3(173). С. 98-102.

- Байков Е. А., Морщагина Н. А. Экономические причины интеграции предприятий в современных условиях хозяйствования//Петербургский экономический журнал.2015. № 3. С. 16-23.

- Финансовая стабильность, ее критерии и классификация. URL: http://all-aboutinvestments.ru/finansovaya-stabilnost-ee-kriterii-i-klassifikaciya.html (дата обращения: 15.11.2015).

- Байков Е. А., Константинова Д. Г. Применение технологий командного менеджмента в интересах повышения эффективности деятельности предприятий медиаиндустрии//Петербургский экономический журнал. 2014. № 4. С. 38-44.

- Тощенко Ж. Т. Социология. Общий курс. М.: Прометей; Юрайт-М, 2001.